来源:ARTSHARD艺术碎片 巢佳幸

《人·管道2号》,宋陵“85”时期作品(非本次展览展出)

105 × 90.5 cm,纸本水墨

1985

瞌 充 梦 东

2019.5.18-6.17

艺术家:宋陵

策展人:刘畑

“瞌充梦东”是新世纪当代艺术基金会·池社推出的“池社”成员的第二场个展。“瞌充梦东”是宋陵的一枚朱文印章,策展人刘畑在拜访宋陵的工作室时,于画面的一角偶然发现,“它来自杭州方言的发音,本义是描述人在半梦半醒之间的迷迷糊糊、晕晕沉沉。我猜测,后两字的正写,应该是‘懵懂’,而前两字,或许是和‘瞌睡虫’有关的‘瞌虫’——后又查到,或可以写为‘瞌憧懵懂’。”

“瞌充梦东”所压印、刻画的,就是“人睡(或醒)到不知道时候的时候”,如果“梦”是一个任意展开可能性,并将其合理化的空间,那么它还是牵连着梦与醒的时间,这也即《瞌充梦东》作为展览所营造的时空——

此次于池社空间呈现的作品,几乎是此前均未展出、甚至未曾被选用的作品。作为一位长期在国外工作生活、淡出国内视野、但在创造上又是极其活跃的艺术家,宋陵回国后以“回顾展”之名做过的数次展览,所传播、形成的某种固化印象,也成为了本次实验展览希望超克的对象。(刘畑)

艺术碎片 对话 宋陵

宋陵,《虚构 15号》

85 × 55 cm,纸本水墨

2017

Q:

因为包括你的个展在内的一系列展览在“池社”发生,所以我们先来谈谈“池社”。从成立85新空间到之后的“池社”,在这段不长的时间里,所有成员在85时期经历了很多思想的交锋,比如与包括“北方艺术群体”在内的其他团体。你们的绘画面貌上都呈现理性,但有什么差别吗?

宋陵:

我与张培力、耿建翌他们对艺术的观点、视觉爱好都比较一致。我们所画的东西,都是那种比较冷——理性的感觉。跟“北方艺术群体”更多是思想上的交锋。舒群当时希望群体中每个人的绘画有比较统一的感觉。“池社”更希望每个人要有自己的特点。80年代主流的是乡村题材,反映乡土文化,比较火的应该是川北那边。西南川北一些绘画基本上都反映西藏、陕北、农村乡土风情。我们可能对这些不太有感觉,却可以画画城市题材。培力(张培力)就画那一组爵士乐相关的绘画,恰好他哥哥是吹萨克斯风的,他会接触到那个群体;老耿(耿建翌)画的就是一般大街上的小理发店;因为我毕业去了宝钢实习,所以我对工业的题材就比较有兴趣,就画了人和管道这个系列,而王强做了交响乐雕塑。我们当时对温情没多大兴趣,城市人相比比较冷漠。从“池社”开始,培力开始画手套,我开始画那些牛羊,老耿画的是大笑脸。85新空间以后,我们开始自己在家画画,当时大家已经清楚这个方向,主要是和大的潮流区别开来,但每个人都要留有自己的个人特点。我记得培力还有过一个野心的说法:大家各自画画,画完以后把三个人的画合起来成为一张画。最后让别人觉得怎么是一张画?好像每个人的画是一张大画里的局部,其实三副是在不同的时空画出来的。

《人·管道4号》,宋陵“85”时期作品(非本次展览展出)

90 × 148 cm,纸本水墨

1985

你知道“池社”有个宣言的,很简短。我们不提倡集体主义者,更多是一个团体,大家一起做作品,其实到90年代初,大家完全是非常独立地各自创作。而90年代社会气氛已经开放了。我1988年就出国了,“池社”在1988年就结束了。随之是我们熟知的“89现代艺术大展”。

Q:

其实近年参与过80年代艺术运动的艺术家,被市场重新发现,无论从画廊、批评到拍卖都有刻意去重提他们。你这次表示刻意选择了一些画廊不需要的作品,是要特意释放什么态度吗?除了市场的导向这个重要原因,西方机构对中国水墨的研究会比较重视。你对水墨是什么态度?

宋陵:

2014年蜂巢当代艺术中心为我举办了回顾展,从那个时候我开始所谓回归祖国,把事业的重心转到国内。这次所有展的绘画都是在蜂巢没展过的,虽然确实没展过,但我没有刻意要回避什么,一个艺术家刻意回避其实很难。我就想把我自己这段时间最想表达的东西画出来。传统的水墨-山水花鸟通常会是比较抒情,诗意,禅意,宁静的东西。我觉得我的水墨志在神秘性或力量感上的关注。从整个主题来说,我感兴趣“异化”,这是我从八九十年代就开始感兴趣的事物。人在一个受到环境,特别是政治气氛的影响下,是“异化”的。而照理,有生命的东西才会“异化”,没有生命的东西不会。在当时那个大工业生产的时代我就画过这些事物,到现在就是你看到的那些器械(绘画)-把器械重新组合,它们本来是很正常,怎么就长出个尾巴出来了?好像也在是一种“异化”的事物,我想把我整个思路发展下去。刘畑选择的作品,刚好也都是我想展的。

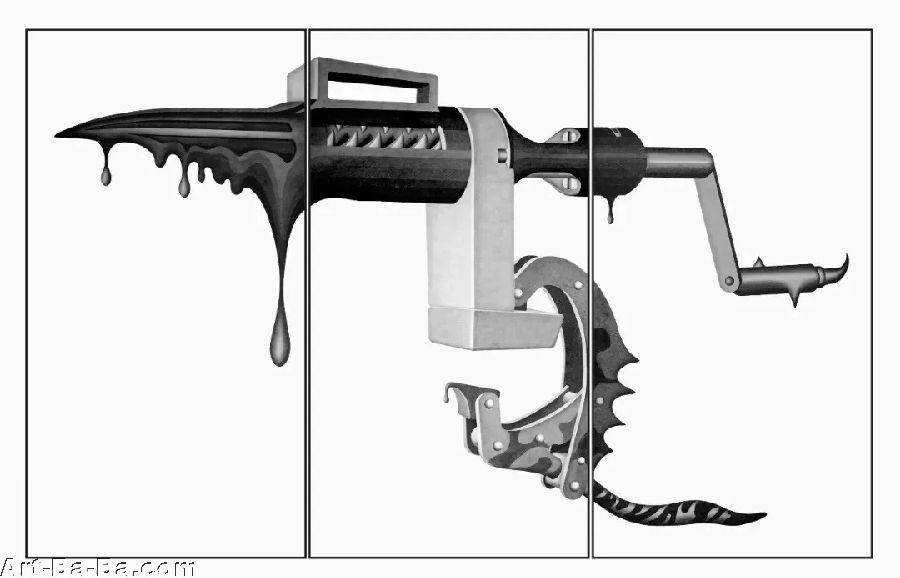

宋陵,《虚构 17号》

85 × 55 cm,纸本水墨

2017

宋陵,《虚构 20号》

172 × 90 cm × 3,纸本水墨

2019

水墨画对我来说,就是一个掌握的比较好的工具。我很迷恋水墨的效果。我当时在澳洲画了一张大的动物系列,有2米高,花了3个星期时间。因为当时在澳洲没有中国画颜料,我就买了英国的水彩颜料,使用下来感觉掌握了,我就用它画工笔画,你知道国画需要托裱的,于是托裱的时候,整个画就洗掉了,太可惜了,我当时都几乎昏过去了。其实现在有人在谈水墨精神,我还真没有很好的去考虑过这个问题。除了读书,最早临摹过一些古画,我一直以来感兴趣的都是西方文化,水墨只当成一个媒介在运用。我绘画的图象、画理都是非常西方的,可以说用水墨在画素描。但技法却有涉及传统-工笔渲染,我用了多遍渲染,画面有些深的地方,被渲染了二三十遍,才将纸面染成有些毛茸茸的感觉。在染第一层的时候,会知道它后面还要染十层,也就是中国画的“三矾五染”,故而在画水墨的时候那种养心的状态我倒是蛮接受。至于水墨在探讨一些很深奥问题,我不是非常感兴趣,这个年代来谈文人画终归是无病呻吟,我还是对当下“人”本身的状态感兴趣。

宋陵,《临摹 3》

40 × 40 cm,纸本水墨

2017

宋陵,《临摹 4》

40 × 40 cm,纸本水墨

2017

Q:

器具里面生长出来事物-你谈的“异化”,与人的欲望有关,与你出国之前关心的事物是一致的。你关心的对象总是跟“人”有关系。如果不了解你在宝钢工作的经历的话,会觉得你绘画中的工人、水管、动物这些图像与玛格利特为代表的超现实主义绘画很接近。动物在房间中的图像也涉及心理空间的表达。然而,作为大厂工人曾经是蛮骄傲的,但你却在动物的身上“打钢印”(绘画中),认为是“人”的不自由,能具体谈谈吗?

宋陵:

其实我的经历是很顺的,美院毕业,父母又都是美院老师,父亲当时还是副院长。因为这些条件,我直接能分到浙江画院当画师,其实一路很顺遂。然而在画院里待了四年让我觉得压抑,要我分析内心源头是什么?一下子会反应不过来,所以我一直对那种压抑、被控制的东西很感兴趣。比方说,我很喜欢李安的电影,他电影里所有表现的都是压抑的,但表现得又不像好莱坞电影里那种大哭大笑,是被闷在内心而释放出来的感受。这就是中国人内心的复杂。所以,我经常画一个事物在一个小的空间里。80年代,我就特别喜欢玛格利特的绘画,觉得他的画面就有一种压抑感——很木讷、迷茫,包括蓝天白云。当时仅仅觉得玛格利特的画好酷啊,那我的画也要有一点这个感觉,年轻时就理解到他的视觉效果层面了。美院图书馆当时最早进的一批西方画册,都是英语的,看不懂就觉得好。当时一些主题性创作,人物都有喜怒哀乐,很清楚要表达出来。而那个年代,我自己的感觉是没有喜怒哀乐,不高兴不愤怒,迷茫的状态也就是没表情。

宋陵,《无意义的选择?19号》(非本次展览展出)

68×68 cm,纸本水墨

1986-1987

宋陵,《玛格利特的房间2号》(非本次展览展出)

74 × 88 cm,纸本水墨

2018

看起来跟我的经历并没什么关系,在画院待的挺好的,也就因为待的太舒服了,觉得无聊,刚好遇到一个出国读语言的机会。随即国内就发生了巨大变动,我就这么留下来了。早期在澳洲留学吃了点苦的,也有很多压抑的东西并没有感到特别强烈,人人都是这么过来的嘛。30年从一无所有发展到现在,有压力和动机吧。很长一段时间我不能做自己想做的事,跟培力、老耿他们不一样,我没条件持续做艺术家。有很长一段时间忙于结婚生子养家糊口,工作也不是自己想干的,可以说是一种内在积蓄,所以现在想画东西,就是内在积蓄的领悟。

宋陵,《梦的时间 5》

50 × 70 cm,纸本水墨

2016

Q:

其实1988年人在精神上处于高度自由状态,你觉得人当时是一种什么状态?在我看来,你当时画工人,张培力画的是爵士乐,耿建翌画理发店,首先是一派都市的氛围,定期交流思想是在20世纪初的城市才有的状态。

宋陵:

那是最自由的一段时间,感觉上就是很享受。我们当时可以说也是蛮麻木的状态。因为改革开放,西方的事物涌进来,我们也没有非常完整地去了解它们的体系。那个节点其实并不是非常清楚自己想干什么,做“85新空间”也好,成立“池社”也好,没有明显的功利性的东西。而是年轻人因为一种冲劲、挣扎,可能反叛最恰当。我们当时的工作都是分配的,不去就意味着失业,没有自由选择之说。自己掌握不了自己的命运,而是在国家手上。我被分到学校算是很好的了,但是也是很远的地方。我们很多同学被分配到云南、珠海。有名额不去,户口就到街道成了闲散人员,几乎就等于完蛋了,所以即便分配到很远也得去,之后再想办法通过关系把自己调回来,那种挣扎是徒劳。现在都说商业社会人与人之间如何冷漠,其实那时候也是挺冷漠的。

我们(“池社”成员)那时基本上每天在一起。我相对条件比较好,有个工作室,我所在的画院可以在浙江省文联食堂吃饭,培力就时常跑到食堂来吃饭。从1985年到1989年,赶上最开放的一段时间,政治形势变化后,也就是反资产阶级自由化开始,我也出国了,也因此没参加89年大展。但朋友们会一直寄信件资料给我,我始终知道国内在发生的艺术活动。

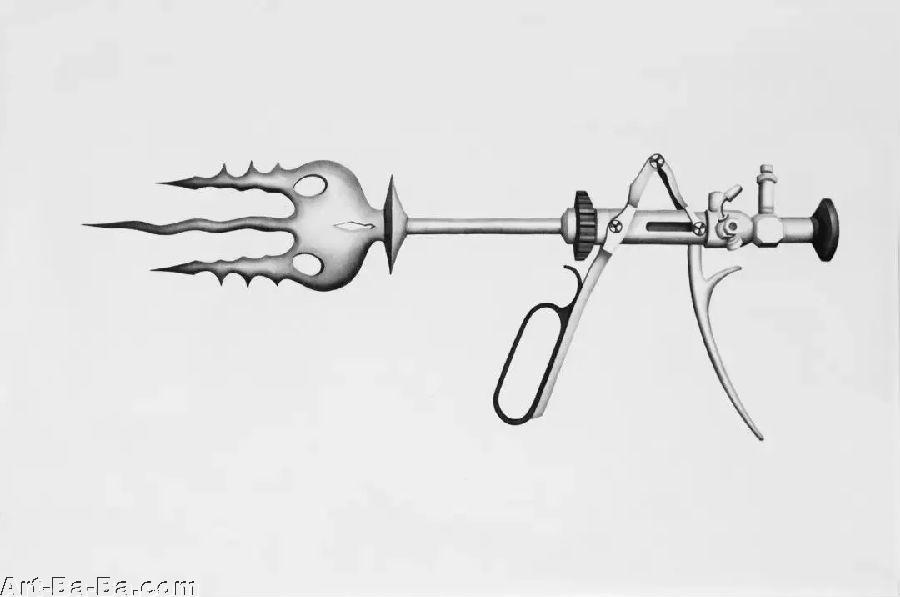

宋陵,《虚构 3号》

55×85cm,纸本水墨

2015

宋陵,《虚构 3号》

55×85cm,纸本水墨

2015

Q:

80年代人的状态跟你谈到社会分配体制和整个政治意识形态有关系。但现在是所谓的完全自由开放,“人”的压抑又在哪里?比如你始终在画一些身处房间中的动物,是因为你感受到不适的状态,与过去的压抑有什么不同?

宋陵:

当时可能更多是政治影响的压抑,在澳洲待了30年,其实中间也有回来,能感觉到变化挺大的,中国人现在欲望都挺强了,不管是物质上的还是精神上的追求比西方的人都强烈,失落也可以转变成一种压抑。欲望没有受到管理就需要发泄,而我们这个社会又不能像西方一样完全百分之百自由地发泄,发泄仍然是被压抑住的。比如说底层的人有底层人的抱怨,譬如钱赚不到这种抱怨,相对高阶层的人来说又有不同的欲望,他们对没有达到欲望还是有抱怨。

就好比在展览最深处的那组画,我为何画它们?因为我是突然发现了这么一个网站叫beautiful agony。 agony就是极度痛苦,前面用了单词beautiful(美丽),我对它的名字极其感兴趣。 随后我看介绍发现要上这个网站必须注册付费,网站大意是让人自愿把比较隐私私密的行为以录像记录下来寄给他们,分享在网站上,网站上包罗成上千上万,来自男女老少的影像。我并没有去注册,就点开那些静态的预览图片,尝试画它们。作为人,那种愉悦开心或爽都是几乎用笑或愉快的表情表达出来,唯有这个瞬间表达出来是一种痛苦的表情,“美妙的痛苦”这个主题用的太好了!我感兴趣这个自由的状态,它可能是人的一种第二状态。所以我在2013年就画了一组,一直没机会展。

宋陵,《美妙的痛苦 3》

170 × 100 cm,纸本水墨

2013

宋陵,《美妙的痛苦 8》

170 × 100 cm,纸本水墨

2013

Q:

展厅中的3D 雕塑和绘画描绘的工具是医学器械吗?林天苗个展也曾用过女性检查器械,令人感觉人被检查跟动物无异。就像在库布里克的电影《发条橙》里,那个制造混乱的家伙被强制治疗——以一个器械把眼睛撑开不断看毛片,最终被归训成一个适合社会的人。

宋陵:

对这些原型来自手术器械。我最初感兴趣它们的造型,像现代小雕塑。虽然是根据人的器官构造来设计的,但那些弧线都很美妙。我画的只是在一个局部上改变了造型,基本保留原型。画那些器械的时候,就想到手术器械,其实我觉得现在这个社会就是病态的,需要动一个大的手术,所以我就做了这一套东西。但我并不是说非常想强调这方面东西,怎么理解其实都可以的。

宋陵,《模拟》

25-40 cm,高密度树脂,3D打印

2019

图片致谢艺术家及新世纪当代艺术基金会