来源:Ocula艺术之眼 Tessa Moldan

这是艺术家与Ocula撰稿人Tessa Moldan在去年香港汉雅轩展览期间的访谈。现时吴山专正在北京长征空间举行个展“吴山专:今天后来成了节日”(2019年3月16 日-10月13日),我们特将对谈中文版首次发布。

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔与吴山专,《Bird before Peace》(1993)。 CB相纸。 46.6 x 64 cm。曾于群展“Fontanelle”,波茨坦,德国(1993年)展出。图片提供:艺术家与长征空间,摄影:Maike Klein。

自他们在1990年于冰岛相遇,英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔和吴山专便创立了一个包罗万象,囊括标志、文字和形态的资料库。这是他们多年来对于事物的本质持续而又不带偏见的质疑的成果。回顾早期合作的时光,托斯朵蒂尔称:“当时我们的工作室基本上就是一张A4纸。”就是由这种简单的媒材开始,这对组合现已涉猎装置艺术、雕塑、摄影,甚至纸本及油画等媒介。他们的作品挑战并重建我们对于艺术及创作过程的既定概念。

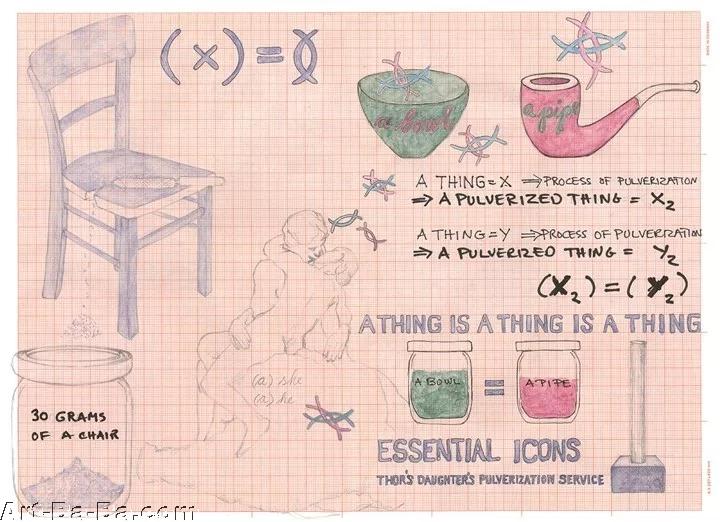

自从由冰岛艺术工艺学院油画系毕业后,托斯朵蒂尔便到汉堡美术学院继续进修,并开始了《雷神女儿粉化服务》(1997)这个项目。这个系列除了是一个将物件粉碎、然后还原至粉状的表演艺术外,还包括记录物件粉碎过程的绘画、录像、或相片。最后,这些碎粉都会被储存在500毫升的玻璃瓶内。在另一个有关解构的表演中,托斯朵蒂尔把一架购物车拆卸,并把它放置在行李箱内带到北京。作品灵感来自他们发现当时中国竟然并不存在任何购物车,所以这可能是中国第一次的购物车进口。

托斯朵蒂尔于1993年拆卸一架购物车,《雷神女儿粉化服务》(1997)项目的一部分。图片提供:艺术家。

托斯朵蒂尔的创作概念在当时在冰岛教学的吴山专身上找到共鸣。两人后来一同前往汉堡在同一间大学就读。吴山专当时已被视为1980年代、前天安门一代中首屈一指的观念主义者之一。1986年从杭州的浙江美术学院毕业,他的创作由具开创性的《红色幽默》(1986)系列打响名声。这是一个用各种口号将整个房间覆盖的装置作品:从广告标语、来自佛经的引句、到革命时期的口号——这是一个对于当时媒体的泛滥及混乱局势的一个合时的诠释。

1989年参加中国美术馆举办的中国现代艺术展时,吴山专对于传统的艺术媒介作进一步的否认。当时他在展览设立档口卖虾,却被博物馆人员以他没有商业牌照为由被终止(《大生意/卖虾》[1989])。

吴山专于北京中国美术馆的中国现代艺术展的《大生意/卖虾》表演(1989年2月5日)。图片提供:艺术家。

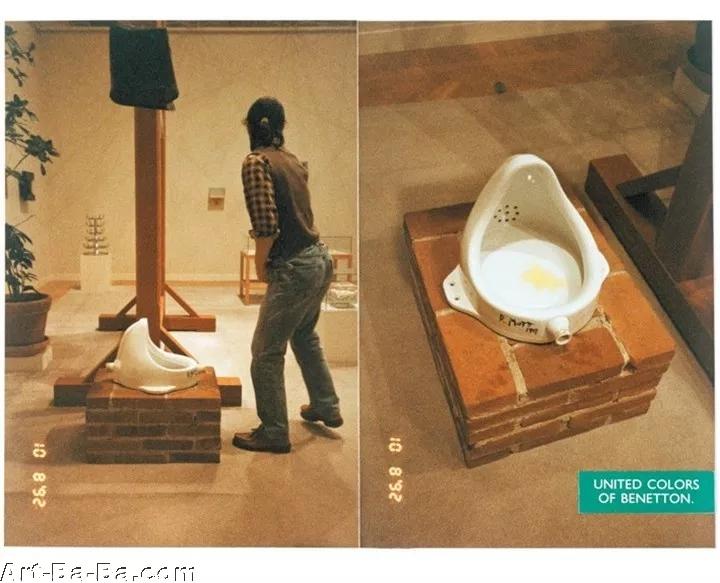

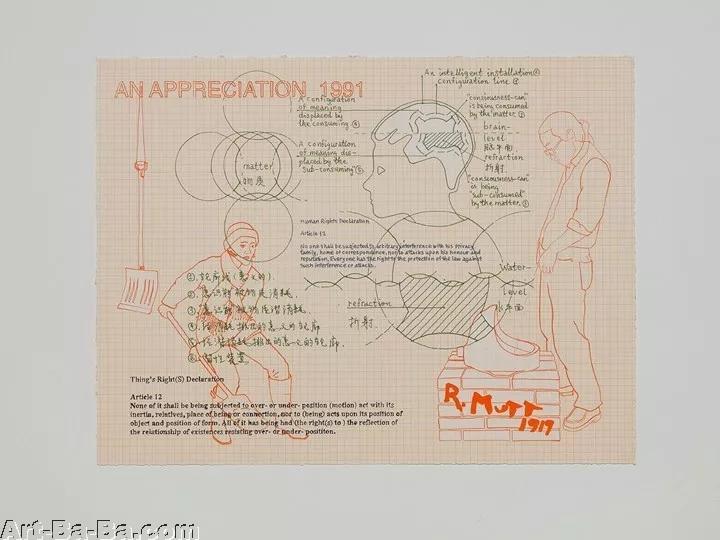

在过去的二十年两人的作品一直充满智慧。他们在斯德哥尔摩的当代美术馆将杜尚的《泉》(1917)还原原本用途后(《一种欣赏》[1992]),创立了包括个人及合作作品的《物权宣言》(1994)。在《一种欣赏》中,吴山专负责表演,托斯朵蒂尔负责摄影。在《物权宣言》所确立的概念基础贯通他们往后的创作。以人为本和以人为衡量标准的概念,被开创性别及其他物种间的平等待遇的理念所取代。这种包罗万有的方式囊括科学和政治的层面,他们的作品中甚至可见数学元素。对他们而言,“完美括号”的发现是他们合作的一个里程碑,因为这两个重叠的括号对于括号惯常的用途作出了荒谬的否定。

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔与吴山专,《一种欣赏》(1992)。图片提供:艺术家。

2018年3月22日至5月18日期间,两人在香港汉雅轩举行个展“引用!引用!引用!”。展览展出多达290件的作品,可见油画和绘画并置,其中充斥着标志、标示与形态。《星座森林》(2018)是一座貌似教堂的拱顶的弧形木架构。展览中的展品数量之多似乎影射着某种无限性,而这件作品的弧形更加加深了他们作品中的超然特征。

在这次访谈中,英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔将讨论推动二人创作的方方面面。

托斯朵蒂尔与吴山专,《星座森林》(2018)。展览现场:“引用!引用!引用! ”,汉雅轩,香港(2018年3月22日-5月18日)。图片提供:艺术家与汉雅轩。摄影:Kitmin Lee。

香港汉雅轩在你们2018年的展览开幕前并没有发放媒体资料包。这也有道理,展览内容如此丰富,如果事先提供照片的话未免会把内容简单化。我觉得《星座森林》(2018)的木结构有一种特别超然的感觉。再加上展览空间内影像与物件几乎溢出的数量,置身于作品内尤如在一间教堂中。可否解释你的作品内超然、无限的特质?

你提到的这点十分有意思—-我们在准备这个展览时并没有想到“无限”这个主题。无限反而是在我们将螺旋与作品《完美的括号》(1992)结合、然后再将螺旋括起两次时意识到的。我们把这件作品名为《括旋》,亦即'括弧-螺旋'。我们正计划建设一间图书馆,所以完美的括号和整个基于它的几何也是项目当中的研究。

我们把《星座森林》(2018)设置在展览空间的中心,让观者在这个“森林”之中游走,能从不同的角度观赏展品。我十分高兴你把《星座森林》(2018)比喻为一间教堂,因为我们也把它视为一间寺庙。我们正在深入硏究它的架构,希望将来能在冰岛的乡郊建立一间图书馆。

展览现场:《托斯朵蒂尔与吴山专: 括旋》,长征空间,北京(2011年10月20日-2012年1月20日)。图片提供:艺术家与长征空间。

这个图书馆主要会放置什么媒材?

在上海期间我十分庆幸有书在手的感觉。拥有图书在当代社会是迫切而又让人觉得安慰的。现在都鼓吹将所有的资讯储存在网络云端上,而大家都仿佛接纳这个幻梦。在他们消费的支持下,我们的文化正急速向这个疯狂的方向发展。

我们把图书馆视为一出歌剧或交响乐,而当中包含不同完美的括号的变异及因此而成的形态变迁。我们正透过这次图书馆项目继续探讨完美的括号,所以建筑的素材将是可变的,而内容将成为图书馆本身。

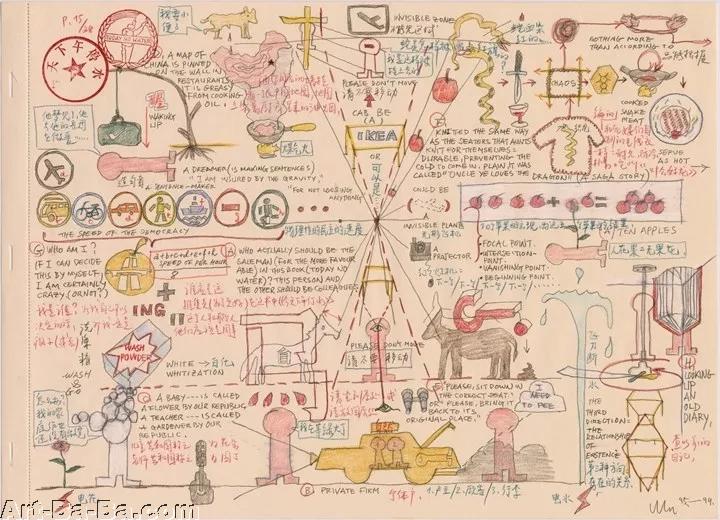

吴山专,《今天下午停水,十五章》(1995–1999)。图片提供:艺术家。

那在发现《完美的括号》之后又创作了什么其他作品?

《完美的括号》在九十年代早期续渐演化。当时我们正在逐渐互相了解,并主要在纸上创作。定居汉堡后,我开始学习德文,而吴则开始学习英文。除了编写《今天下午停水》(2008),一本由28行诗为开端的小说外,吴山专亦同时编写一本最后被部分发行的字典。

开始的时候我们只是徒手绘制完美的括号。后来我们以各种形态和物料创作了一系列的作品。我们一边研究哲学、一边思考语言的整体概念。我们发现有时候备注比句子本身或它想像中所指的意义更加重要。在这以后,我们把左括号重叠在右括号上,就是这时我们发现完美括号本身也是一个值得研究的题材。在策划《印刷物权第十二条》的时候,我们决定使用完美括号作为标志。这就是我们合作的开始。

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔与吴山专,《印刷物权第十二条》(2013)。图片提供:艺术家与STPI,新加坡。

可以解释一下你们工作室的形式吗?

在九十年代的时候我们的工作室只是一张A4纸。

你们的创作手法有一种实验的元素吗?

我们以尝试与错误的模式创作。当然我们的过程包括研究,但我们不需要太多的空间或素材来创作。在讨论概念的期间我们双方都变得更加自主;我们之间的对话不论是当时还是现在都支撑着我们。一般而言,社区与亲密的朋友对一个艺术家来说是十分重要的。做艺术常常是孤独的,所以拥有同伴是一个重要的支柱;对艺术家而言,享受创作的过程是最重要的。

在相遇之前,你们各自的创作历程又是如何的呢?

1990年吴山专由中国直接来到冰岛。当时他从杭州艺术学院毕业,作品已在中国艺坛知名。那时候我仍在艺术学院的油画系修读最后一年,但是我已经开始探索“粉碎”这个概念。我没有选修吴山专的课,但第一次见面时我们已就艺术和艺术史作了漫长的讨论--艺术就是我们的共同点。一年后,我们机缘巧合地一同考进汉堡美术学院。这对我们和我们的创作来说是一个大幸。

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《一张桌子与两张椅子》(1992)。展览现场:第七届卡尔达斯达赖尼亚国际雕塑绘画双年展,葡萄牙(1997)。图片提供:艺术家。

你的艺术如何受到搬迁到汉堡和你们修读的艺术学院所影响?

汉堡和欧洲大陆对我们两人来说都是陌生的。汉堡艺术学院是欧洲当时着重观念的艺术学院——可以说是我们的一个避难所。

在杭州的时候,吴已经认识K.P. Brehmer教授。所以是他邀请吴到学院就读,他同时也没有限定他的选科数目。伯恩哈德·约翰尼斯·布卢姆亦邀请我上他的课,他是一个聪明而又慷慨的人。我不是一个初学者,而他在密切观察我的创作的同时也让我随意发挥。不久后我做出了第一个粉碎项目:《一张桌子与两张椅子》(1992)。粉碎那三件物品将会制造大量的嘈音。在获得金属工作室的负责人的同意后,我利用工作室的空间和工具完成作品——这足足花了我六个礼拜的时间。

你提到在刚认识时,你和吴之间有语言交流障碍。这是你们对于完美括号的探索的一个决定性的因素吗?

我们通过辩论克服我们的语言障碍。我们第一次对话的时候是说英语、并以绘画辅助,所以当时能直接表达向杜尚的《泉》撒尿的想法。我们之后到斯德哥尔摩的当代美术馆执行它,并把它命名为《一种欣赏》(1992)。

语言是通过人与人之间持续的互动,通过深入的讨论而建构的。即使是使用流利母语的人,他们的语言也会在建立自己的幽默感和个人的用语后变得私人。

我刚说过我们的工作室就是一张A4纸,不过当我们要执行一个想法的时候我们也会找一个工作环境。例如,我会找一个工作室及适当工具以粉碎某件物件。

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《雷神女儿粉化服务》(1997)。图片提供:艺术家。

可以阐述一下“粉碎”这个慨念吗?

我在这方面的兴趣向来都是广泛的。在各种事物中我想将对于物件及劳力的兴趣物质化。这个过程包括选择物件,然后再观察、绘画及量重。之后我会了解如何小心地把它粉碎,并将每次使用的方法和工作所需的时间记录。已经粉碎的物件会再被量重、然后保存在一个加以标示的透明玻璃瓶内。

粉碎这个行为有明显反叛的元素。冰岛保守的一面是否阻挠了你发展这个想法?

粉碎这个慨念,在被历史和文明印证的欧洲大陆上得到支持。在冰岛,残酷的大自然已经差不多将我们祖先所有的足迹和他们的生存工具、以及多年来保育的尝试全部催毁。汉堡是另外的一个世界;它是有组织、文明、物质化的。它是新旧并存的。在冰岛我对于粉碎的幻想是出自我对艺术历史的学习和我对于定义劳力的需要。但在欧洲我是通过粉碎的方法来带出各种的质疑,并同时创造出拥有现代感但又有概念性的雕塑。

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔与吴山专,《一件事就是一件事就是一件事》(1993)。图片提供:艺术家。

有关你使用英语的习惯,我记得你曾经说过你没有学习中文的必要。那是因为你不想落入语言的舒适吗?如果能流利的使用两种的语言,会否某程度上影响到你在艺术上的发现、表达或实验?

你十分含蓄地表达了我对学习中文的不情愿。我们早就决定不以中文或冰岛语沟通。我们都喜欢以我们的第二语言——英语沟通。更准确地说,我们的共同语言应该是“全球语”。用外语对话亦能创造一个有效、能发现及探索新思想和角度的创作空间。那种学术或政治正确的论述有时真的是一种束缚。对话是一种能轻松地探讨问题的方法,而有时所得的结果是启示性的。在1995年,我们在德国南部Bahnwärterhaus的Galerie Der Stadt Esslingen办展,名为“请不要动”。这个标题是想表达你的任何动作都会改变你的观点。因为我们是在不同的文化出生和长大,我们的对话都是从我们各自的文化背景的角度出发。

你在多个地方居住,请问每一个国家如何影响了你的思想和创作?

我们在三个不同的国家:汉堡、上海和冰岛生活和居住。这些不同文化的语言、政治、天然和物质环境都从各方面影响我们。

英格-斯瓦拉·托斯朵蒂尔,《A MODEL OF A BORG-FLASH OF INSPIRATION CUPOLA》(2005)。棉,玻璃珠,亮片。 34 x 18 x 18 cm。针织由Arnfríður Margret Hallvardsdottir制作。展览现场:第三届广州三年展,广东美术馆(2008年9月6日-11月16日)。摄影: 胡黎明。

这次展览所中的海量素材给人一种紧迫的感觉。你能说说你的作品中的政治层面吗?

紧迫是一个有趣的描述,我不知道我应否谈论作品的政治层面,但我会试试,而我亦只是代表我自己。自1996年至2010年中国经历了一个基建热潮。对我来说我们在《完美括号》内精准的几何就跟这些随意树立的大型建设形成了一个对立。为了实现这些疯狂的项目,所用的规模、速度和材料是人类史上前所未见的。在1995年,我们在中国用了六个月完成两个项目:《由最好的角度展示中国》和《中国制造》,期后分别在1995年巴塞罗那的圣莫尼卡艺术中心的群展“Des del Pais del Centre: Avantguardes Artistiques Xineses”及汉堡Kampnagelfabrik K3的展览“Der Abschied von der Ideologie: Neue Kunst aus China”展出。

那时上海刚开始建设浦东。我后来读到在1995至2000年间发展浦东所需的水泥竟多于初期建设香港所用的。我们在中国的逗留为我带来了重大的影响,这随后演变成“BORG”,直至现在我仍一直为这个项目努力,而它亦部分在汉雅轩展览。

如果我没有跟吴山专在中国工作,我不知道我会否把这么大的力气放在《完美括号》内。我创作《完美括号》的动机大部份是来自我认为这个方法能够对中国当今、甚至外面的生产的不准确和材料的滥用作出对立。当今社会对于物质的滥用和对此后果的无知是十分可怕的。在当代社会产生的令人不安和无力的因素作用下,《完美括号》成为了我们合作的基础。

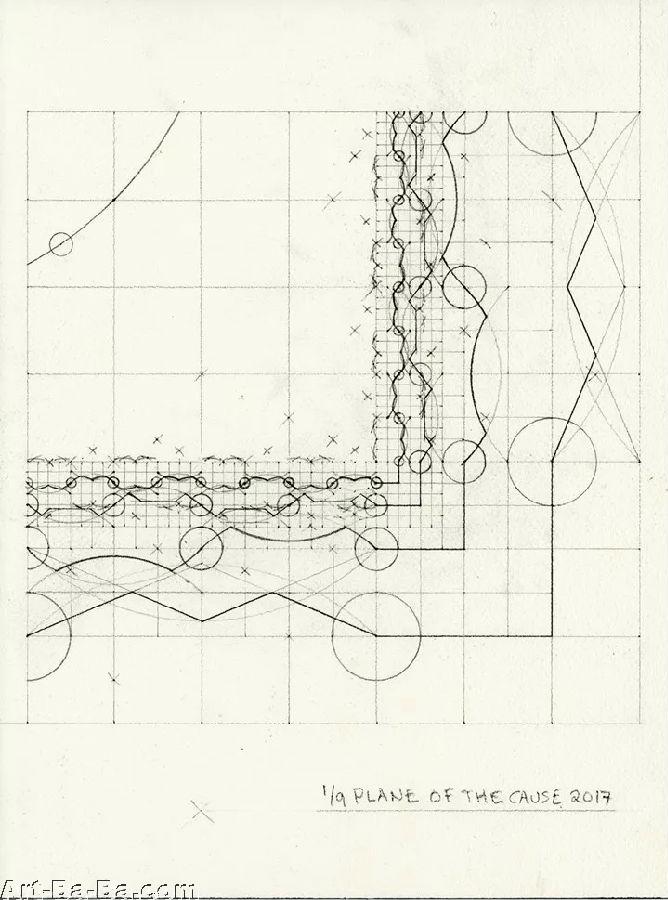

'起因和从中投射出来的例如物'的请函,长征空间,北京(2017年5月27日-10月8日)。图片提供:艺术家。

我在这个展览内亦看到香港的影子。在香港这个城市,因为有这么多东西在同时进行,所有的事情都仿佛互相交织为一体。

感谢你的赞美。我同意,香港就像一块引人入胜的布幔。我们十分享受将《星座森林》屹立在城市的中心,并将我们的思想像园景一样覆盖展场的地面和墙身。因此,我们把展览名为“引用!引用!引用!”。