来源:打边炉DBL 马玉江

©️《号外》

“我假装是麦当劳员工,在清洁垃圾时,悄悄把单据拿走”,2016年6月底-2017年7月初,马玉江在香港湾仔的24小时麦当劳,收集无家可归的人的单据,并称出重量。

本文为马玉江的访谈,原刊于《夜未央》马玉江个展画册。原标题为“马玉江《夜未央》访谈|做生活”。

这项行动是如何源起的?是什么原因促使你这样做?

马玉江:我自幼生长在农村,虽然在北京读书,但初来香港,还是很大冲击。这里压力很大,制度过于健全,刚来不适应,一段时间经常失眠。一个偶然的夜晚,我去麦当劳,发现与无家可归的人在一起,有种熟悉感、安全感。同是城市边缘人。

但这不是我做作品的原因,而是一个机缘。我认为“做”先于“做的原因”。就像灯,并不是因为你开灯它才亮,而是有电连着。我做作品也是,没有原因,从不为做而做。可以说,我的经验注定我迟早要将这些“不适”转化为作品,而“麦难民”是催化剂。

“以前这里是有靠背的椅子,现在是凳子。表面看起来更干净,其实没了靠背,睡觉的姿势更少。”马玉江说。

©️South China Morning Post

你每晚都去麦当劳吗,还是某些日子?每晚都如何度过?“麦难民”的情况是怎样的?

马玉江:对,几乎是每晚。具体每晚不同,一年的跨度很长,好多计划有变动。比如麦当劳装修、营业时间改变。另外,“麦难民”的数量也不同:下雨的时候多,冬天也多。

通常,他们12点以前来,有的坐两三个小时,有的一直睡在那。里面像个小社会:经常去的像大佬,睡在最里面,卡位,光线暗。新来的,坐在最外面的普通座椅。男女也分区,女的靠外边,光线亮一点的地方。

偶尔住麦当劳的人睡在最外面靠门口的座椅上。2016年7月27日星期三凌晨02点43分,香港湾仔庄士敦道74-80号地下,麦当劳。

年龄以老年华人为主,其次是中年华人、中东人、南洋女人。他们大都随身携带衣物、背包等。这一年中,发生过太多“有趣”的事,其中一个伊斯兰人,一直问我,我英文很差,只说“I am artist”,他不信,以为里面有秘密。后来我从山东回来,他悄悄带我到墙角,打开一个大袋子,满满一袋单据,说“去哪里换钱?有什么用?”我说真的没用。他至今都不相信。

后来,整个行动快结束了,又遇见他。他理了短发,但没理我。

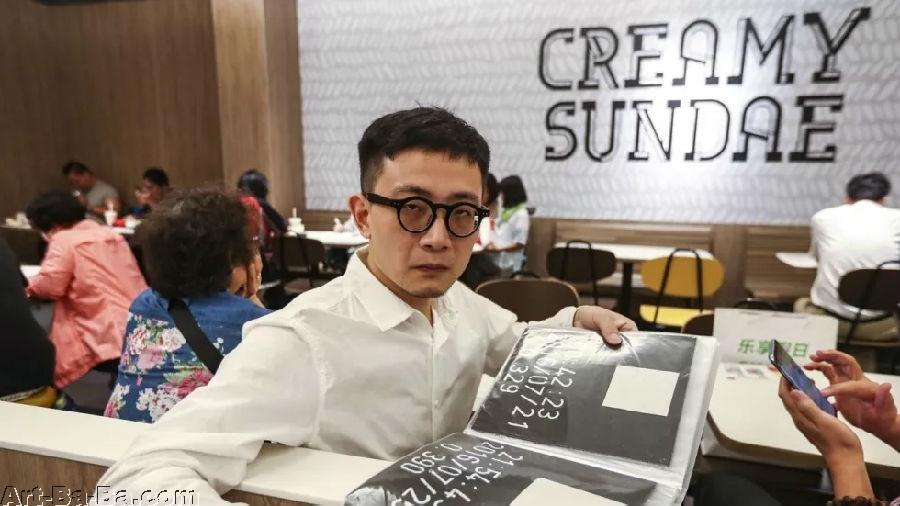

马玉江手持单据于麦当劳。

©️South China Morning Post

你为何选择单据?“麦难民”的单据与常人有何差异?

马玉江:短。正常人去麦当劳,要薯条、可乐、鸡腿、汉堡,而“麦难民”的单据很短,是正常人的一半甚至三分之一。自然,重量也就轻很多。正常人的单据约0.7-1克,麦难民的约0.3-0.5克。这种细微的差距,却隐藏着巨大的能量。我喜欢这种四两拨千斤的“轻盈”。

2016年7月7日 00:13:30 某位麦难民的单据。

单据内容:1杯细可乐。

测量单据,显示0.272克,单据尚未完全放稳。

©️《明报》周刊

他们没钱,怎么还在麦当劳买食物呢?

马玉江:或许是想与大家相同吧,相同是安全感的来源。不消费不好意思来睡,消费又买不起,所以只买最便宜的,一杯可乐,或一个汉堡。香港是个契约社会,即使买最便宜的食物,店员也没理由赶他们,这使得他们获得尊严。

另外,麦当劳的食物比便利店便宜。可乐便利店7块5,麦当劳5块;汉堡便利店14块,麦当劳10块。当然也有消费不起的,他们就去麦当劳增值八达通,那单据,就是他们夜宿麦当劳的入场券。

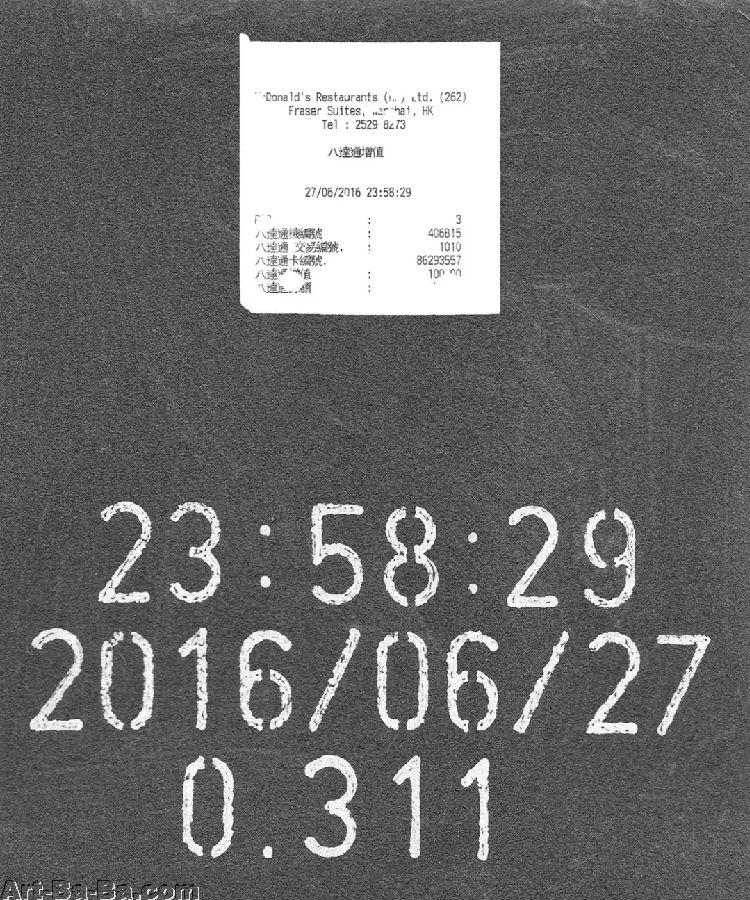

2016年6月27日 23:58:29 某位麦难民的单据。

单据内容:八达通增值单据重量:0.311克(涂改液写于砂布)

你觉得“麦难民”的感受是什么?

马玉江:应该与抵抗资本主义的理论家不同。“麦难民”更关心切身的感受:麦当劳有冷气,没蚊子,冬天暖,又有沙发,这足够比公园好。所以他们应该“足够幸运”——能够睡在麦当劳最里面的卡位上。

“底层人”不懂低全球化、垃圾食品、资本主义残酷逻辑等议题,也不懂的麦当劳是全球化的标志。用布莱希特的话说:“抢银行与开银行哪个更可恶?杀一个人和雇一个人哪个更凶残?”这些他们都不懂,他们只关心今晚能否不饿,哪里睡能不被雨淋。

睡在最里面卡位上的麦难民,这是“熟客”的位子。2016年8月9日夜晚11点33分,香港湾仔庄士敦道74-80号地下,麦当劳。

在这一年中,哪些夜晚,或人给你留下较深的印象?

马玉江:除夕晚上,一位老妇,驼背非常严重,背比头高。端了满满一盘往咖啡里加的免费糖,一包一包撕开,往嘴里倒。糖必须要仰着头才能倒进嘴,但她又驼背,所以躯干向下,脖子往上,整个姿势感觉头被掰断了。几十包糖,一直吃掉,十几分钟。桌子上满满一盘糖纸皮。

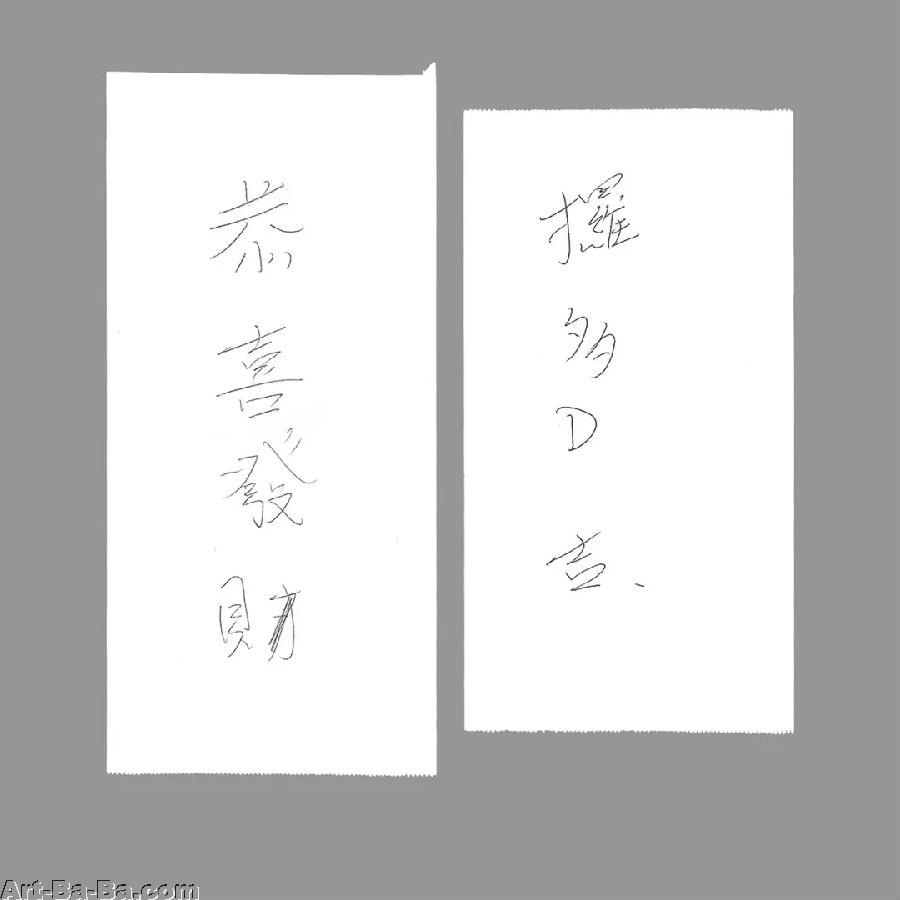

还有春节刚过,一位常住麦当劳的“熟人”,在我收单据时,上面写著“恭喜发财、攞多D吉”。那是他写的,他知道我会去拿。我朝他笑笑,他也朝我。暖洋洋的。

写有“恭喜发财、攞多D吉”的单据,2017年2月3日。

你有想过用纪录片或摄影的方式来做这件作品吗?

马玉江:做的过程中有拍一点,很快就终止了。我一拍照就有背叛团体的感觉,摄影的手法太重,太刻意。相机把我们切割成两类人,带有窥视、猎奇的意图。另外摄影太写实,写实的画面容易让人感动,失去理性思考。还有摄影太主观,使我本能的拍摄更“惨”的场景,失去客观性。

马玉江没有把照片放大,只放两幅小摄影,避免对麦难民的滥情而妨碍客观性。

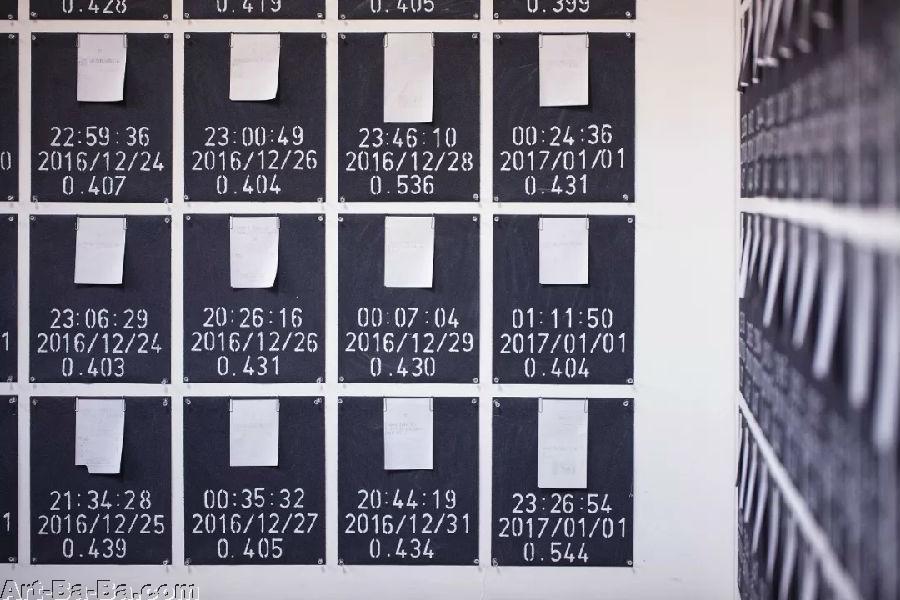

《夜未央》展览现场。

©️《明报》周刊

在这件作品中,你怎么看艺术与道德的关系?

马玉江:我把人看成自然的一部分,无论是“麦难民”还是中产、资本家,一视同仁。我认为“道德是慈善,艺术是救赎”。慈善的前提是阶级,而救赎是普罗万物面对更高维度时,做出的“非如此不可”。

有位策展人问:“你为何不买一个面包给他们?”我说不,那样就把作品变成慈善了。道德是属于“人”的,艺术则属于“神”。这里的神不是宗教中的“神”而是力。这种力与杀死我们的自然力具有同样的功效,是不带任何感情色彩的。所以,对于我来讲,冷漠是艺术家必须具备的职业素养,就像石头滚下山,不管不顾,在重力的作用下,直至地面。太感性的话,中间我可能崩溃了,坚持不下来一年。

另外,如果我给他们面包,平等就被破坏掉,我反而成为“麦难民”的异乡人,主客体关系就变了。在这一年中,我不能可怜,而是顺从。这样他们的主体性才能被尊重。

也有人问我:“既然如此,那艺术有什么用?”我说,所谓有用,就是回报,艺术是拒绝回报的,所以艺术也拒绝有用。

你如何看待这件作品与现实的关系,或艺术与现实的关系?

马玉江:谷川俊太郎说,诗歌写作有两种:介入型与永恒型,我同意他的说法。艺术也是,我属于后者。

自上世纪60年代末,艺术家提出抵抗资本主义,艺术要介入、改变现实。从“现实”层面讲,我同意。但我反对滥情叫嚣式的介入。艺术有自己的维度,在这个维度中,艺术家不能靠现实太近。正如阿多诺在反对萨特的文中说“相对于介入,我更关心节制”,这也是我的观点。

表面看来,这是矛盾的:既想介入,又想脱离。其实不。就像中国古诗词中,所有的伤春悲秋都是写时光流逝。比如杜甫的《赠卫八处士》,表面是写亲友聚散,其实是写生离死别,底子依然是时间。这并不是矛盾,而是方法。所以介入在我这里,只是方式,不是目的。

马玉江个展《夜未央》不在商业画廊展览,而选在一栋平民化的旧楼中,旨在不给底层人设置观看压力。

你如何看艺术介入现实?你的这件作品是艺术介入现实吗?

马玉江:从社会的角度看:是,因为发生的第一现场在社会空间:24小时麦当劳。但从艺术的角度看,就不是。对我来说:艺术不是直接改变世界,而是改变“看世界”的。

香港的法治很健全,在这里介入现实需要策略:首先要把艺术做得足够彻底,让观众“感”到,而不是“知”道,从而引发媒体报导。如果舆论足够强,会影响立法,进而由行政部门执行,最后有更多慈善、福利机构帮助他们。那比艺术家一个人的力量要强得多。

所以“最好的介入就是不介入”是指这个意思,就像阿奇博尔德·麦克利什说的“诗不是是什么,而是是。”(A poem should not mean, But be) 我在这里做的,也是“诗”那部分。只管存在,至于有什么意思,能否改变现实,交给其他人好了。

无论《苍茫》把战争痕跡去掉,还是这件作品中的“测量重量”,这种“轻盈”手法背后的理念是什么?

马玉江:我觉得艺术是决断,不是描述。一刀下去,没有多余的话,这是我尊崇的“纯量美学”。“轻盈”意味着准确而不啰嗦,我认为一位艺术家语言啰嗦,并非艺术“复杂”而是他没想明白。卡尔维诺说“深思熟虑的轻”就是这个意思,霍夫曼斯塔尔的“深度就藏在表面”也是这个意思。

你早期的作品都围绕自己,比如“母亲”系列;现在又开始关注底层人。这两者有什么共同之处?

马玉江:从题材区分艺术家是狭隘的。杜甫写了很多“安史之乱”的诗,又写了怀念朋友的,你能说二者有什么共通?只能说:生活是艺术唯一的资源。

另外,我常常借作品来追问更具永恒和普遍性的事物,如重力、时间、死亡等。《妈妈,我想离你更近一些》是什么使得香灰落下?是重力。《夜未央》中是什么使得单据有重量?还是重力。正如西蒙娜·韦伊所说“仅仅因为自身存在,便无法逃脱万有引力”这是永恒的悲。死亡也是,生命最不能阻挡的就是死亡。物体最不能逃脱的就是重力。从更高维度讲,这些都是相通的。

在马玉江母亲去世20周年的忌日,他点燃20根佛香,香灰落下,留下一道疤痕。

你现有的作品议题都比较沉重,但手法上又很轻盈。你如何统一“轻与重”?

马玉江:不需要统一。轻的对面不是重,是模糊。重的对面也不是轻,也是模糊。你既然能分辨出“轻与重”,就说明它俩都是具体的。它们本来就在一起,是一体两面。

从你的“母亲”系列,到“找字”系列,再到《夜未央》,都是长时间完成的。你怎么理解“时间”?“时间”在你作品中的地位是什么?

马玉江:在我的作品中,时间是种材料,不是目的。这和种庄稼一样,小麦不是为了拥有8个月时间才生长,而是它的成熟必须要经历8个月的时间。这是发自本性的需要。就好像刚种下的小麦不叫小麦,叫种子。同样,每件作品也都是有自己的节奏,在漫长的时间中,需要等待,有时一年、有时一生,这不是艺术家决定的,而是作品的生命让艺术家别无他途。

至于“什么是时间”,我没能力回答;我只能告诉你“什么不是时间”。通常我们说的一小时、一天、一年,都不是时间,只是时间的现象。如同1、2、3不是数,而是“数的符号”。

关于“时间”,每个文明都有自己的答案,但他们只说了“时间是什么”,没说“什么是时间”。人类之所以不了解时间,并非人类没能力了解时间,而是人类自以为了解了时间,从而停止了对时间的追问。

我想,孤独是走近“时间”的捷径。

马玉江幼年丧母,只有一张与母亲的合影,照片中马玉江1岁。

马玉江根据与母亲的合影,每年画一幅画,自己不断长大,母亲永远是那样子。

你既做当代艺术,又做传统艺术,比如书法;你对哲学、科学也有研究,还写作。你如何看待这些不同领域及身份?

马玉江:书法是我的启蒙,很小的时候祖父就教我写书法。它教我如何用最简单(simple is not easy)的眼睛看世界,比如点是“不可分”,线是“不可宽”,剩下的就是在合适的位置,放上合适的线。这非常像西方科学、哲学的源头:欧几里德的《几何原本》。仅用5条公设,构建整个世界。

我对当代艺术的处理,也是如此。如何用最简单的语言构建世界?是我思考的。首先,我的作品属於行动艺术 (action art),与常见的视觉艺术不同,它是“做”的、不是“看”的。由于在生活中做,这就逼迫我去想:做与生活的界线在哪?什么是做?什么是生活?什么是“做生活”?现在我的答案还不清晰,所以常常感受,比如走路时感受抬脚的重力,观看时逼迫自己看看不见的东西,就像个刚出生的小孩,重新对世界感受、认知、梳理。

另外,我不喜欢仅仅在修辞上参与艺术,而是直接地“做生活”,这种拿命去磕的感觉,更直白、清晰、可靠。

最后一个问题,什么是“做生活”?

马玉江:将生活语言化。