来源:界面 撰文:朱洁树

形态或技术的抄袭,在技术如此发达的今天,或许已经不再是一个艺术、审美或思想问题,顶多是一个经济学问题。而谈到艺术和原创,“临摹”“挪用”与“山寨”,到底哪个距离抄袭最近,又是哪个最值得同情呢?

微信公众号“抄尼玛艺术”日前爆料称,比利时艺术家克里斯蒂安·希尔文(Chiristian Silvain)近日通过比利时多家媒体发声,斥责中国著名艺术家叶永青抄袭其艺术创作,并从中获得巨额利益。该文迅速在微博、微信等平台上传播开来,不少人对此消息表示惊讶与愤怒。叶永青随即通过媒体作出了回应,称希尔文是对他“影响至深的一位艺术家”。

比利时艺术家克里斯蒂安·希尔文(Chiristian Silvain)

艺术中的“抄袭”,实际上是一个复杂的问题,除了技法或审美层面的探讨,我们也应注意到其背后的经济因素——首先,叶永青作品比希尔文目前的市场价格高出了40倍,原因何在?其次,他多年以来一直坐享利益,却对自己创作的“灵感来源”闭口不谈,又是为什么?实际上,很多艺术家依靠出售作品来谋生,是深陷资本主义体系的“供货者”,而在技术如此发达、信息流通而透明的今天,当艺术家不再拥有独特的思想资源和经验资源,艺术的“原创性”意味着什么?它是否已经沦为了一个支撑艺术市场资本运作的神话?

此外,如果我们可以厘清“临摹”“挪用”和“山寨”这三个概念,或许可以更好地理解“抄袭的艺术”的问题。临摹或许可称得上“艺术创作之源”,但古希腊雕塑的复制品和明清时期的“苏州片”假画,算不算抄袭?杜尚恶搞《蒙娜丽莎》,蔡国强挪用《收租院》,算不算抄袭?中国短短四十年历史的当代艺术,语法大都借鉴自西方传统,其中产生的“山寨”现象,又是否兼有追赶之痛与抄袭之辱呢?

金钱V.S.荣誉:叶永青作品售价高出40倍,“艺术没有金钱来得重要”?

本月12日,比利时媒体HLN网站发布了一篇题为《中国人通过复制艺术家克里斯蒂安·希尔文变得富有:“他甚至胆敢在布鲁塞尔展出我的作品”》的报道。这篇新闻报道介绍称,克里斯蒂安·希尔文是比利时克勒伊斯贝尔亨的知名艺术家,他已在世界各地举办了450场展览,作品被数十家知名博物馆收藏,其画作价格在5000欧元至15000欧元之间。不久前,他从朋友处得知,中国艺术家叶永青正在欧洲展出的作品与他自己的创作几乎一模一样。

比利时RTBF电视台将希尔文和叶永青的多幅作品进行了对比,从中观众可以看到,无论是画面中使用的元素,还是整幅画面的构图,两位艺术家的创作确实非常相似。“鸟、巢、笼子、红十字架、飞机……一切都在那里!除了我的名字,否则看起来根本就是一样的!”希尔文表示。与此同时,希尔文的画廊也提供证据证明其创作在前,并推断是上世纪90年代叶永青在巴黎参观了希尔文的画展或得到了他的画册之后,才开始自己的“创作”的。

比利时电视台对两位艺术家的作品进行了对比。右图为希尔万作品,创作于1989年;左图为叶永青作品,创作于1995年,曾在2008年拍得人民币112万元。

据此,希尔文及其团队希望欧洲的艺术机构禁止展出叶永青的作品,同时与苏富比、佳士得拍卖行接洽,要求停止售卖类似画作。但希尔文也对HLN表示,“叶永青现在是一位重要的中国艺术家,他甚至是一位策展人。他在中国很有影响力,所以反对他并不容易。”

报道特别指出,叶永青画作在苏富比、佳士得等拍卖行的售价可达40万欧元,相较希尔文目前的市场价格高出了40倍之多。这种悬殊的差距,或许也是令比利时艺术家如此愤懑不平的原因。

不过,希尔文告诉比利时媒体,自己是为了荣誉,“我不是为了钱。但我觉得很挫败,似乎艺术没有金钱来得重要。即便我得到了叶永青利用我的作品所赚到的钱,我也会将其捐出去的。”

叶永青当天即对被指抄袭一事做出了回应,他在接受《南方都市报》采访时说,自己正在争取与这位比利时艺术家取得联系,他并没有彻底撇清与克里斯蒂安·希尔文的关联,而是说:“这是对我影响至深的一位艺术家。”至于自己是何时接触到希尔文作品的,以及如何解释二人风格的相似等问题,他保持了沉默。

抄袭V.S.原创:技术如此发达,艺术品原创性已成神话?

叶永青被指抄袭事件昨日在国内舆论圈获得了广泛关注,人们纷纷通过微博、微信转发该消息并做出评论。诗人凌越在微信朋友圈里写道:“三流艺术家模仿,二流艺术家抄袭,一流艺术家掠夺。中国艺术家把艾略特这句名言,做了毫无幽默感的演绎。”成都某艺术家在微信群的讨论中提出,此次风波并没有什么大不了的,“如果是事实,出来道个歉。买家和机构引导舆论导向,最后争议出抄袭比原作更好的结论……”

那么,这件事情是否真的会就此尘埃落定?它将给两位艺术家带来怎样的影响?这些问题的答案或许仍需要时间来解答。不过,事实上,艺术和抄袭的话题并不新鲜,如果读者有空翻一翻微信公众号“抄袭的艺术”和“抄尼玛艺术”,就会发现类似的爆料持续不断、应接不暇。

不久前,一位卢姓艺术家同样被“抄袭的艺术”公众号曝出抄袭丑闻,艺术从业人员王鹏杰在其公众号“绘画艺术坏蛋店”的文章《早已没有绝对原创这回事,艺术还存在抄袭问题吗?》中提出了自己的看法。

他认为,在技术进步突飞猛进的当今世界,实际上几乎所有艺术史上的大师杰作,无论其制作工艺如何精美复杂,都可以进行比较准确的复制——作为实体的作品唯一性基本上已经瓦解了。另一方面,如今的信息也是流通而透明的,大家分享着基本相似的知识和能力,艺术家本身也并不具备可以与他人截然分割的思想资源和经验资源,因而,“艺术家的独特性和创造性早已是一个神话。”

2012年,叶永青和他最具代表性的艺术形象。图片来源:视觉中国

艺术圈为何必须维系所谓的“原创性”神话?王鹏杰分析指出,其背后原因在于,很多艺术家是依靠出售作品来谋生的,他们“是职业的从业者,是深深陷入资本主义体系中无法自拔的供货者”,“只要有一个‘原创’或‘创新’的名目,资本就可以运转起来了,在这个意义上,那些硬要作为‘创造物’的艺术品虽然未必具备艺术上的价值,但至少还具备经济学意义上的价值。”

王鹏杰依然认可艺术在某种程度上依然是具有超越性和逃逸性的载体,可以针对个人的具体处境和问题展开追究性的实践,但前提是“摒除掉对艺术功能性的盼望和实用方面的算计”。他认为,艺术一旦进入艺术界这个体制化的世界,很大程度上就已经失去了自身原本具有的超越性力量,因为“艺术具有商品性或符号性,要么被市场指认为流通物,要么被权力定义为宣传物”。

综上,所谓的“原创性”只是契合了资本市场体制下对艺术价值的指认。因此他奉劝艺术家“不要对‘撞车’顾及太多”,更不要“太在乎你作品上那一点不知从哪里引用来却误以为是独创的语言”。因为,形态的抄袭、技术的拷贝根本不是一个艺术、审美或思想问题,如果是问题,也顶多是一个经济学问题——即利益的问题。

三个关键概念:艺术中的临摹、挪用和山寨

“叶永青被指抄袭事件”的爆发或许确实和利益分配问题脱不开干系,另一方面,跳脱出事件本身,关于艺术和原创的话题,也是这几年艺术界一直在关注与讨论的。例如2015年上海当代艺术博物馆举办了展览“Copyleft:中国挪用艺术”,2018年余德耀美术馆又举办了“GUCCI x 莫瑞吉奥·卡特兰 | 艺术家此在”,展览中也都涉及到了几个相似的概念——“临摹”“挪用”“山寨”——如果我们可以稍加厘清这些概念背后的含义,或许能够更好地理解所谓“抄袭的艺术”的问题。

“Copyleft:中国挪用艺术”展览,隋建国,《掷铁饼者——反转空间》,2008

【临摹】

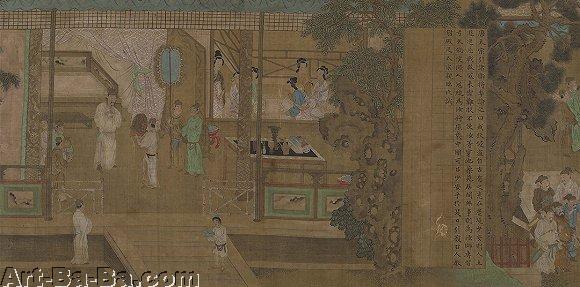

中国古代文人有尚古的传统,一代代画家都会通过临摹前人作品精进笔墨技法,一些书画大家也往往是古代大师风格的集大成者。例如张大千就是近代的著名一例,还有“吴门四家”之一的仇英,其临摹古画的功力曾经名噪一时。随着艺术史的积淀,一些质量上佳的古代摹本也成为了弥足珍贵的作品。除此以外,知名画家往往会遭遇纷至沓来的索画者,供不应求的时候,他们也会雇请代笔,例如董其昌、金农都有这类生产链。

因为中国人有摹古、尚古的传统,也有西方媒体据此认为中国文化传统中有不尊重版权、不懂得创新的基因。事实上,西方艺术传统中也不乏类似情况。古希腊文明被视为西方文明的基石,不过,古希腊的青铜雕塑目前存世的不过100余件,我们对古希腊雕塑的认知多是通过古罗马以及后世的复制品。这些复制品曾经是古罗马贵族的收藏,而今也散落于开阔的花园、广场,或是有缩小的版本,摆放在客厅的茶几上。

对于年轻艺术家来说,临摹也是学习绘画的必经之路,他们往往是在这一过程中逐渐找到自己的风格的。特别是对于上世纪八十年代的艺术青年来说,他们几乎在短短十年时间里一下子学习了整个西方艺术史。在这段时间内,每个人的创作风格也可能因受到不同流派的影响而显得变化多端;有时候,甚至是一场国外引进的展览或一本画册,就可能改变一个艺术家的创作走向。有不少艺术家会拿着画册临摹,有时因为画册上面的笔触是看不清楚的,他们便因此发明出了自己的技法和创作方式。

从这些角度来说,临摹大约可以称得上“艺术创作之源”。临摹很多时候也是出于经济的考虑,比如当市场供不应求之时,就会诞生很多临摹复制的艺术作品;因这种情况过于常见,有时复制品质量上佳,最后甚至也进入了艺术史当中。明清时代的苏州聚集了一大批假画制作高手,不少冠上唐、宋、元、明书画名家头衔的伪作几可乱真,这些假画被后世称为“苏州片”,去年台北故宫专门以“伪好物”为主题展示了这类作品。而很多书画领域的“双胞案”(两幅构图、内容,乃至日期署名都几乎一模一样的画作),也常常让后世鉴赏家真假难辨、争论不休。

台湾“伪好物”主题展览上的“苏州片”

【挪用】

“挪用”在某种程度上是一个西方当代艺术的概念。例如马奈引起争议的作品《草地上的午餐》,就是借鉴了1515年文艺复兴时期《帕里斯的评判》中人物的三角构图。杜尚恶搞了另一位文艺复兴大师达·芬奇的名作《蒙娜丽莎》——给她加了两撇小胡须,紧接着又借用安格尔名作《泉》的名称,来给自己从商店里买来的小便池命名。波普大师安迪·沃霍尔或许也可以进入这个序列,他借用了消费社会的典型形象作为自己艺术创作的主题——比如金宝汤罐头。

“挪用”这个概念的诞生大概和机械复制时代的降临同步,这也与艺术的主顾从神权、皇权下降到普罗大众有一定关联。这种对于经典作品、精英文化的挪用,算是一种坦坦荡荡的“抄袭”,它并不害怕被识破,反而,有时候,它是带着挑衅性的,也是一种怯魅的结果。也因为这层意义,“挪用”被认为是一种有效的艺术创作方式。它或许带有对于前人创作致敬的意味,但更重要的是,被挪用的元素在新的背景中具有了新的意义。

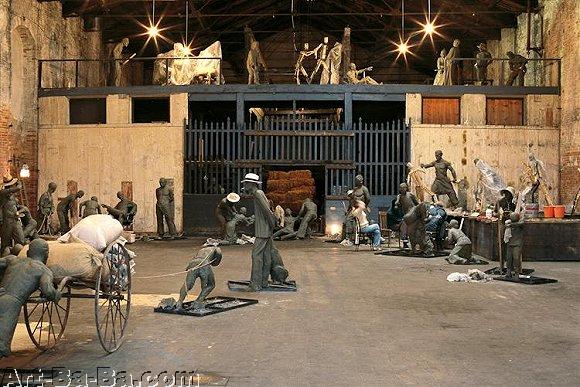

在中国当代艺术的历史上面,最典型的一次“挪用”案例大概是蔡国强的《威尼斯收租院》,这件作品在1999年威尼斯双年展上收获了大奖,也在当时的中国艺术界引起了不小的争议。《收租院》原本是1960年代社会主义中国的一件现实主义艺术经典作品,展现的是贫苦农民被迫向地主交租的过程,原作包括人物114人、道具108件,被奉为革命年代的雕塑样板。蔡国强将整个作品的创作过程在30年后的威尼斯进行了重建,背后的意义耐人寻味,而这件作品在不同政治、文化背景下可能引起的解读和误读,以及它给艺术家带来的实际利益,让它变得更加复杂。

蔡国强的《威尼斯收租院》(1999),图片来源:蔡国强官网

《收租院》原作陈列于四川省大邑县地主庄园陈列馆

【山寨】

与之前两个词语相比,“山寨”是一个更加具有现实社会意义的概念。这个名词的流行,在某种程度上反映了对于文化资本和实际利益分配两者不成比例的焦虑。另一方面,它也是对于文化资本不平等现实的反拨,例如山寨手机让低收入人群更平等地享受到了高科技的便利,山寨建筑则满足了普通人对于美好生活的想象——即便他们并不“拥有”其背后所蕴含的文化资本,甚至也不理解其文化内涵,但并不妨碍他们去享受,甚至在此基础上对其进行创造性的演绎。

算起来,改革开放以来,中国当代艺术仅有短短40年历史。而今,它是在一个世界平台上进行文化交流的媒介,但它的很多语法都借鉴自西方传统,或者说,它在某个层面上和其他“山寨”产品一样,处在一种追赶的焦虑当中。

前几年的一个艺术事件或许可以折射出这种不公平状态的意义。英国达利奇美术馆曾通过网购,向中国南方油画村订制了一幅名画高仿作品,将之与馆中200余幅古典大师的真迹一同展示,并邀请观众到现场来寻找这幅“假冒的名作”——很多观众没能找出这幅“山寨”作品。

2015年,英国达利奇美术馆将一副来自中国的行画(左图,网购价格120英镑)替换下18世纪法国古典绘画大师让·雷诺雷·费拉戈纳尔(Jean-Honore Fragonard)的《年轻女人》(Young Woman);3个月里,参与寻找的3000位观众中仅有10%猜中了答案。公布答案后,美术馆将两幅作品并列,这幅行画是中国画工根据网络图片画出来的。

这一事件不禁引人思索:为什么有时候同样技术相近的绘画者,却在收入、地位方面差距甚大?甚至,为什么有时候其中之一连艺术家的名分也没资格获得呢?中国艺术家常常会被认为是技术有余而原创性不足,那么这个“原创性”又意味着什么呢?

有时候,光是一个艺术家的名字就可以价值连城,英国艺术家达明·赫斯特据说很多年都没有亲自画过一笔,作品全部由其助手代劳……他或许是一个以观念取胜的艺术家,但他也因此常常陷入原创性的争议——事实上,很多成功的当代艺术家都曾陷入原创性的争议。

“山寨”有时引人同情,但如果两者地位互相调转、“山寨”一方获得了更多实际利益,人们的看法大概又会截然不同了。

(本文部分内容参考了《隋建国的〈掷铁饼者〉与被临摹的范宽:追溯东西方艺术中的挪用与复制》:http://www.tanchinese.com/comments/5637/)