来源:OCT当代艺术中心

讲座:现实有多么真实

对谈人:冯晨、陶寒辰

时间:2019年1月5日(周六)

14:00-16:00

陶寒辰

今天的对谈,我们邀请到了本次《8102:与现实有关》展览的参展艺术家冯晨,也将为接下来三个月的青年艺术家年度项目的公教活动开一个头。本次系列公教活动将会邀请包括六位参展和两位展览之外的艺术家就“现实问题”进行一个创作和工作的分享。冯晨在展览中所呈现的一系列作品,包括了他从05、06年的早期影像创作,通过明显的线索串联最终呈现2018年的最新创作《光的背面——影》。话不多说,先请冯晨针对作品以及多年创作过程进行系统性的分享,欢迎冯晨。

冯晨

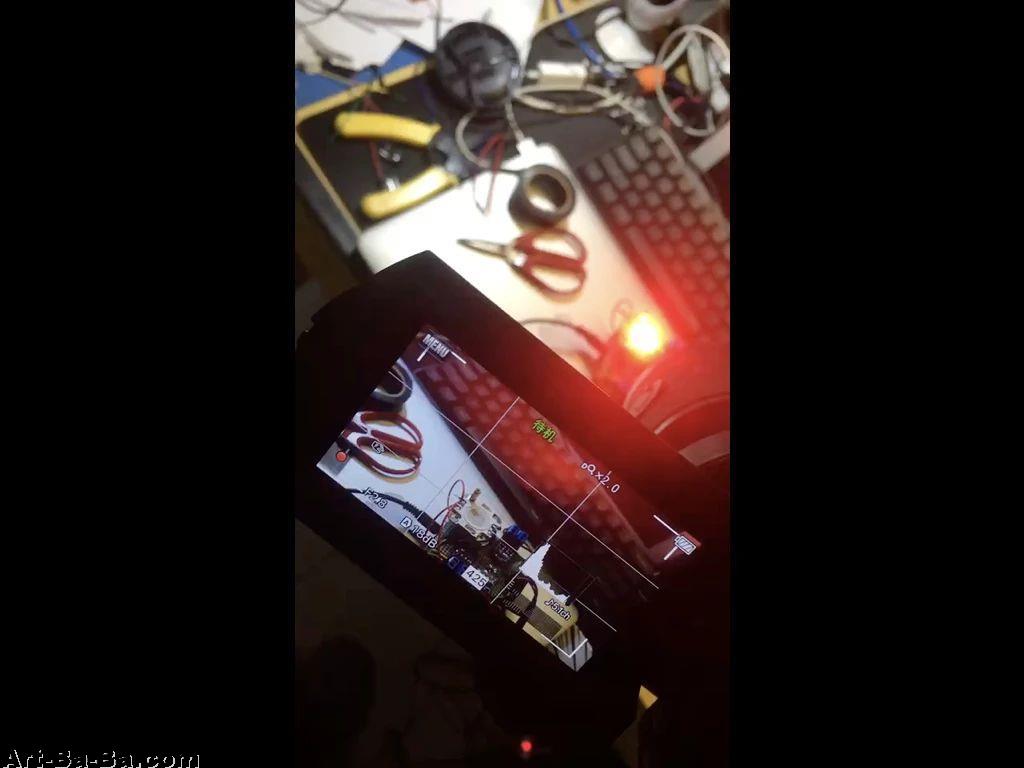

谢谢大家的到来,我今天就是采用一种倒叙的方式,就是从新的作品往老一点的作品来说,如果你们中途有什么问题可以随时打断我,有什么我没有讲明白你们想知道更多的也可以随时问,那我就开始了。这一次展览有一件灯光的作品叫做《光的背面——影》,然后这次展览是一个新的展示模式,是把整个空间的一个灯光全部作为这个作品的一部分来展示的。这件作品的由来是今年3月份的香港巴塞尔艺博会,我们在discovery单元还有我的画廊一起实现了一个比较实验的一个项目。我们试图通过把摄象机和人眼的差别展示给观众,这是今年年初的时候做的最早的一个实验的作品,你们看到的这个小的屏幕是摄像机的一个屏幕,那个亮的红色的LED灯,就是我现在是拿的一个手机在同时拍LED灯和拍摄像机的屏幕,稍微有点复杂,有录像你们可以看一下,这个是最早一个成功的,我们实现了所谓的把摄像机镜头看到的东西和人眼看到的东西区分开,是通过一套很复杂的技术。

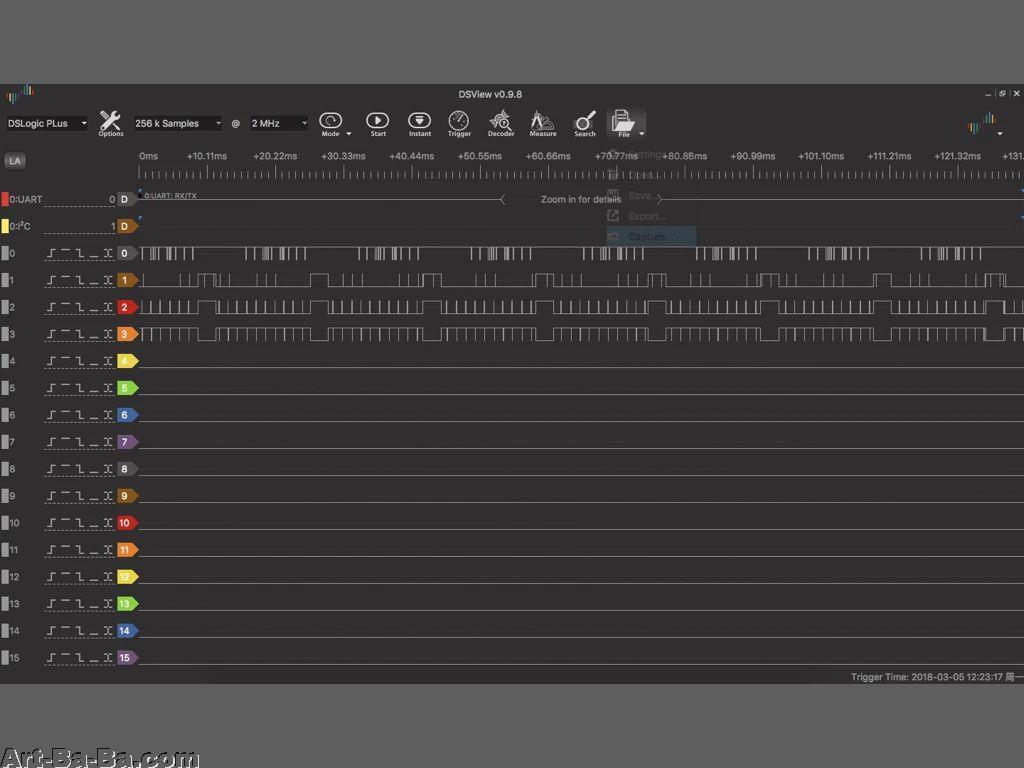

然后这个是一个逻辑分析仪实时采集的一个图表,最上面一行是采集到的摄像机的信号,剩下的第二条是把第一条的摄像机采集信号转化成PWM信号,PWM信号有点像计算机机里0和1的这个概念,低的那个线是0,高起的线是1,剩下的两条信号就是我们用来控制LED灯的信号,你可以把突起的那个信号想象成灯的开,平的低的那根线想象LED的关,就是说摄像机其实在分析它的信号,然后同时摄像机给出的信号是它那个帧,摄像机拍摄都是按照比如一般情况下是25帧/秒,那其实摄像机的快门是一个不停的开关的一个动作。我们做的这个工作就是说我们读取到了这个快门的开关信号,让LED灯频闪,这个频闪也是让他LED灯开和关,让快门打开的时候LED灯是关上的,然后快门关上的时候LED灯是打开的。但是由于它所有的工作是在一秒钟里面的1/60,就是你的人眼基本上是没有办法看到的,你可以看到很微弱的频闪,但是你不知道里面它到底在做什么工作。所以最后实现的就是摄像机拍到的影像和你人眼看到的影像不一样。

我们来看下一个,这个是在香港巴塞尔艺博会时候的现场的一个录象,现场是有三个显示器同时连接着一个摄像机,那个摄像机是实时在拍摄一个空间,这个空间里所有的射灯都是在运行这套系统,我们会看到那个颜色就会很诡异的变化,但实际上那个空间是一个白色的空间,就是你看那个显示器的灯光已经变成红色了,然后一会儿会变成紫色、绿色,但实际上空间一直是处在一种白色的状态。

陶寒辰

展厅最先看到的投影画面,其实是用摄像机实时记录的环境画面。展厅里是肉眼看起来很亮的白空间,但从监视画面看是非常暗的一个环境。

冯晨

因为这次的展览只有一个通道,我们只用了一个颜色的LED,但是我们最早实现的时候是实现的三个颜色,就是RGB三个光,你人眼分辨RGB光同时出现的时候其实他是白色的光,就是跟那个色谱有关系,就是太阳的光像彩虹一样,它其实是彩色的,但是由于这些光叠加在一起,所以你看到的是一个白色的光。

这个频闪就是摄像机拍到这个屏幕以外的频闪,是因为我用来拍摄的那个摄像机对灯光也有反应,所以才会产生这种频闪。如果你们等下有空去看那些作品,可以试着拍一些照,你们会发现有的时候拍的照片很奇怪,可能会有条黑的,或者竖着有条黑的,这就是你照相机的快门跟我的灯光,现场灯光产生了某种同步的关系,然后就会产生一些很诡异的图片。

下一个作品,去年在上海的复兴艺术中心的大堂,是去年的一个项目。我在大堂里面搭了一个空间,同时展示了原本是一个系统的,但是改造成了两件的作品。一件作品就是这次OCAT展览的前身,我是用一个通道,比较不一样的是在复兴的这次作品中灯光是一直在变化的,但这一次在OCAT的展览就是一直是黑的,就是说人走进这个通道的时候,镜头会有一个显示器,然后你会看到你走进了这个通道,过了一会儿以后显示器里的灯就暗掉了,但是你发现你还是站在那个空间的,你是站在那个黑色的空间里,但是实际上你肉眼看到的空间它的灯光是没有改变的,就是大概这样子的。

然后这是一个现场的录像,那个摄像机是对着那个屏幕在拍,所以你永远只能看到你的背影。一会儿它的灯又会重新亮起来,在那个空间里面这个摄像机在实时的把影像传输给显示器。

陶寒辰

所以这次在展览中,用的灯光是没有频率变换的,而是固定的频闪吗?

冯晨

对,因为这次展览主要是有一个投影,就是《海盗》那件作品,我想让观众可以看那些录像,所以就把它调成了永远只是显示黑的,如果是它一会儿亮了那件作品就会一会儿暗、一会儿亮。

然后这是上一年在复兴的另外一个空间,就是灯光还是RGB的灯光,是复制香港的那次展览作品。墙上挂的那些就是我平时在做的一些实验的雕塑,材料是碳纤维,就是我在试着用碳纤维去做一些雕塑。同时也可以戴上这个眼镜,就是这个主动快门式的3D眼镜来观看所有的作品,通过这个眼镜你看到的那个空间是彩色的,他可以一直在变一些颜色这样子。

然后这是录像,然后墙上会有一些小洞,这些小洞也是一些镜片,通过小洞看到里面的光是一直在变化的。但是如果人走进这个空间,你会感觉到那个空间的颜色基本上是维持在一个相对来说白色的,因为所有拍摄的摄像机都会对这些灯光有反映,所以你永远拍不到你人眼看到的那个图象,永远都是有差异的,因为机器本身它的工作原理跟人眼的工作原理是不一样的。

然后我想说在我所有创作里面对我改变比较多的几年就是2014到2016年,我毕业于杭州中国美术学院新媒体系,就是张培力老师的那个系,毕了业以后在杭州待了几年以后,一直试图想继续创作,但是好像一直找不到窍门,也不知道创作是为了什么,好像有一种惯性,就是毕了业以后很多人就去做了艺术家,但是可能没有找到自己喜欢的一个材料或者是一个方式去成为一个艺术家,你可以觉得这是你的工作,但我那个时候不觉得是工作,当时不觉得艺术是可以被当成工作来做的,那个时候对这个东西还是有疑问。比较幸运的是当时我的一个老师阚萱,也是一个艺术家,她推荐我去她之前在荷兰驻留的这个学校,这个驻留项目是两年,她说可能会对我整个艺术的状态有所改变,然后我就去了。这个是在荷兰工作室,一年是有50个艺术家同时在那个空间里,每个人会有一个工作室,都是驻留的艺术家。是两年的项目,一年招25个人,我在这一年里面就会有50个艺术家,但是到了第二年就会有25个人离开,然后有新的25个人进来,这就是说前前后后除了我自己,我们会见到74个艺术家。

陶寒辰

除了你之外,基本上都是来自世界其他地方的艺术家吗?还是有其他中国的艺术家?

冯晨

它前几年一直是保持在一个每一年都有中国艺术家的一个状况。这个学校比较复杂,它主要钱的来源是来自于一个是荷兰的那个文化部门,还有一个钱是来自荷兰最大的两家基金会,剩下的一些钱就是来自于不同艺术家的国家的艺术基金会。就比如说像韩国,他们的艺术家只要去这个机构,韩国政府就会给这个机构打钱,打这个艺术家这两年的生活费,赞助就是全部由韩国政府出,他们就很喜欢韩国艺术家,他们每年都要招两个韩国艺术家,这就意味着他们只要招到韩国艺术家这个钱就不是问题。但是中国有个问题是我们没有钱,我们没有国家基金会的支持,国家也不支持艺术,所以我们中国艺术家去了以后荷兰这个机构就说你们要去帮忙给学校找一些钱,不管是什么钱,反正你们去找找看,我当时很傻就给一个中央的一个什么基金会,就是专门管留学生的那种,给他们写邮件,然后他们说没这个钱,也问了身边的一些朋友、老师,他们说我个人是可以给你钱,但是不可能给那么多,反正最后就没要到钱。机构就觉得中国艺术家可有可无,反正你们也没钱,不是特别好,他们就不要了,或者是他们不太喜欢就不要了。就这样子陆陆续续,中国也有不少艺术家,现在比较少了,现在感觉他们估计两到三年招一个中国艺术家这样子。

陶寒辰

所以后来钱是怎么解决的呢?

冯晨

没钱,就是说你没钱的话也是有解决办法的,他们会去帮你找钱,机构会帮你找钱,但是他们就很不喜欢帮你找钱的这种事情。然后回到说荷兰,这个是我第二年的工作室,会比较大一点,第一年大概有这一半大,没这么大,第二年我就说我要大一点的工作室,然后他们就给了我一个大一点的工作室。

观众提问

为什么桌子是歪的?

冯晨

画画用,但是其实也没有画画。

陶寒辰

看来荷兰的机构还是会尽可能满足艺术家的要求。

冯晨

对,他们对艺术,他们的整个政体就是这样的,就是你申请时他是充分不相信你的,你面试的时候跟你提很刻薄的问题来问你,你必须要把这些问题都对付过去,但是一旦他把你招进来他认可你之后,他就是百分之百相信你,你可以提任何要求,他们都会无限满足你。这对于我来说是一个很不一样的感受,那种相信是说你提一些很奇怪的问题,他们都会想办法帮你解决,他们一旦相信你,就是百分之百相信你,但如果你一旦失去他们的相信,那就彻底完蛋了,就没办法再工作了。

工作室里所有的家具都是捡来的,因为荷兰他们有个很好的传统,如果你有什么不用的就可以丢到街上,如果你喜欢你就可以捡回家。这些家具可能都是十多年来不同的艺术家从街上捡到我们这个机构里来的,大家一直在分享这些家具,一些都已经很破了很旧了。然后有一个很好的桌子,那个桌子我现在一直留着,存在我一个荷兰的朋友家,上面有很多很牛的艺术家的签名,因为很多很多年了,所以很多艺术家会在上面签名,大概就是这样。

然后我给你们看一些当时做过的一些实验,因为那个机构有很多工作室,这个是我比较喜欢的一个叫media工作室,它会研究一些电子的,所有跟电子相关的、程序的一些实验之类的。然后我们当时想做一个平衡的棍子,我想说能不能让一根棍子永远保持平衡,这是当时做的一点点实验,但是这个作品最后由于很多的问题,最后没有实现。但我还是会继续做这个作品。

这是另外一个实验,比较抽象的实验。我用了很多投影,当时在做一些跟立体有关的实验,我是想用四台或者三台投影仪去投一个立体的图象,在试图做一些实验,这个是实验的录像。

这个是这次展览的一件作品叫《独眼》,《独眼》这个想法是来自于我一个朋友就是我大学同学,他只有一个眼睛能看到,只有一个眼睛有视力,另外一个眼睛没有视力。他经常就会打翻一些东西。因为人有两个眼睛视力的时候,你的视域是两边的,你会看得很宽,但如果只有一个眼睛的话,你的鼻梁会挡住一部分的视野,就是你只能看到一半的空间,他这样在生活中就会有很多问题,也没有办法看到立体影像。由于这样,所以很多问题他在生活中就会比较麻烦,我当时就一直想帮他解决怎么通过一个眼睛就能看到立体影像的问题。有一个研究就是这个,是一个老式的3D照相机它有四个镜头,它在一个瞬间在四个不同的角度可以拍四张照片。

现在有了电脑以后,就有很多人把这些照片找出来把它做成GIF图像,这里应该是两张照片,你可以看到一个有景深的图,你可以分辨哪个是在前面哪个是在后面,还有这个,这个应该是四张照片,我当时是看到了这个图片以后有的这个想法,可能是可以做一个通过一个眼睛就能看到的一个3D的图像。

现在有了电脑以后,就有很多人把这些照片找出来把它做成GIF图像,这里应该是两张照片,你可以看到一个有景深的图,你可以分辨哪个是在前面哪个是在后面,还有这个,这个应该是四张照片,我当时是看到了这个图片以后有的这个想法,可能是可以做一个通过一个眼睛就能看到的一个3D的图像。

观众提问

我想问个问题,那个照相机四个镜头,那拍出来的是四张还是一张照片?

冯晨

四张照片,因为现在有电脑了,所以他们可以把四张照片叠在一起,然后快速的相互替换。

观众提问

那它是一个快门还是分开四个?

冯晨

它是四个快门同时拍。

陶寒辰

但当时这套设备是怎么实现这种看起来很立体的裸眼3D效果的呢?

冯晨

之前是两个摄象头就可以实现,就是它有一个像望远镜一样的老式的观片器,就是你把两张照片从两个观片器塞进去以后你用两个眼睛去看那个观片器是可以看到立体影像的,但是四个眼睛我还不知道。我觉得那个时候可能已经有电脑了,或者是通过其他什么办法,或者是用其他的像快速翻页一样的去看,可能是做成一个书,就这样快速翻着看也有可能。我在荷兰的时候是找了一台这样的照相机,但是好像没有看到有这个实物,两个的是有,观片器的是有,但是四个镜头的一直没有看到,可能我研究的还不够。

这个是当时给他做的一个装置,是通过一个滑台,一个GoPro摄像机来回快速移动,产生立体的影像。他眼睛前的是一个监视器,实时监控上面GoPro拍到的影像。装置的图是这样做,这是那个头盔,上面有一个偏心轮是用来产生直线运动的,就是把旋转的运动变成直线的运动。

这个是当时给他做的一个装置,是通过一个滑台,一个GoPro摄像机来回快速移动,产生立体的影像。他眼睛前的是一个监视器,实时监控上面GoPro拍到的影像。装置的图是这样做,这是那个头盔,上面有一个偏心轮是用来产生直线运动的,就是把旋转的运动变成直线的运动。

陶寒辰

《独眼》这件作品是在去荷兰之前做的吧?

冯晨

这个作品是去荷兰之前做的,但是是我14年拍完,在荷兰中途我当时有一个签证的问题当时就回来了,回来以后就把这个作品做完了。这个录像我们这样跳着看,展览中有展出这件作品(《独眼》)。这是他在那个监控能实时看到的影像,刚才是拍他平时戴着头盔的一个生活。这个东西很重,前段时间还在讨论要不要做一个新的,因为现在相机已经可以做得很小了,所以可能是可以做一个更小的,不会来回晃动这样严重。

陶寒辰

使用者的头是不动的,而是设备在动?

冯晨

对,就是因为那个摄像机太大了,他的重心比较高,所以他晃动的时候会带动整个头一起在晃,吃个饭就很不消停,有很多人围观,大概就是这样,有兴趣的可以去看一下那件作品,那件作品需要戴眼镜看。

我想我还是跳着说吧,这是在荷兰的时候做的另外一个装置,因为那个(装置上)GoPro就很小,所以整套装置是以当时的想法和现有条件做的尽可能的小,但是那套设备没办法放大的机器。这个是当时在荷兰做了一个大的版本,可以放一台5Dmark3。然后就是用的这套设备去拍了另外一个录像《海盗》,也是这次展览的一件录像作品。这件作品的想法也是想做一只眼睛的电影院,用一只眼睛看的电影院,但是这一只眼睛看到的是3D的影像。

这个录像也简单放一下,这个录像的开始是请闭上一只眼睛看这部影片。我们所有的字幕也都是跟着一起晃的,就像在电影院看3D电影的时候一样。然后整个故事是在讲一个海盗他的一些真实的在生活中碰到的问题,因为这个海盗只有一个眼睛,但不是像加勒比海盗或者一些海盗电影里那么酷,是一个比较悲伤的故事,他也没什么钱,就跟着拍照啊什么的,反正挺惨的。然后这个是用摄像机拍《独眼》的3D影像的一些小的素材,这里放一些这次没有展出的,还有4件作品是在我这次展览的空间里可以看到的。

陶寒辰

你从《独眼》的实验开始,到《不及乌基》系列,是搜集素材的过程,最后《海盗》的拍摄是一个相对完整和总结性的成果。

冯晨

对,因为对于我来说这是一个比较新的技术,所以我就会做很多很多实验,这一些片子其实都是一些实验,比如说我们发现了拍摄这种片子你的主要物体必须是在中心的部分,就不能是偏移的,如果是偏移的话会比较混乱。然后还试图拍一些杂草,就是比较没有焦点的东西,但是发现他还是有焦点,就是其实白色的那根棍子就是焦点,他自己其实所有的图像是围绕白色的那个棍子在移动的。

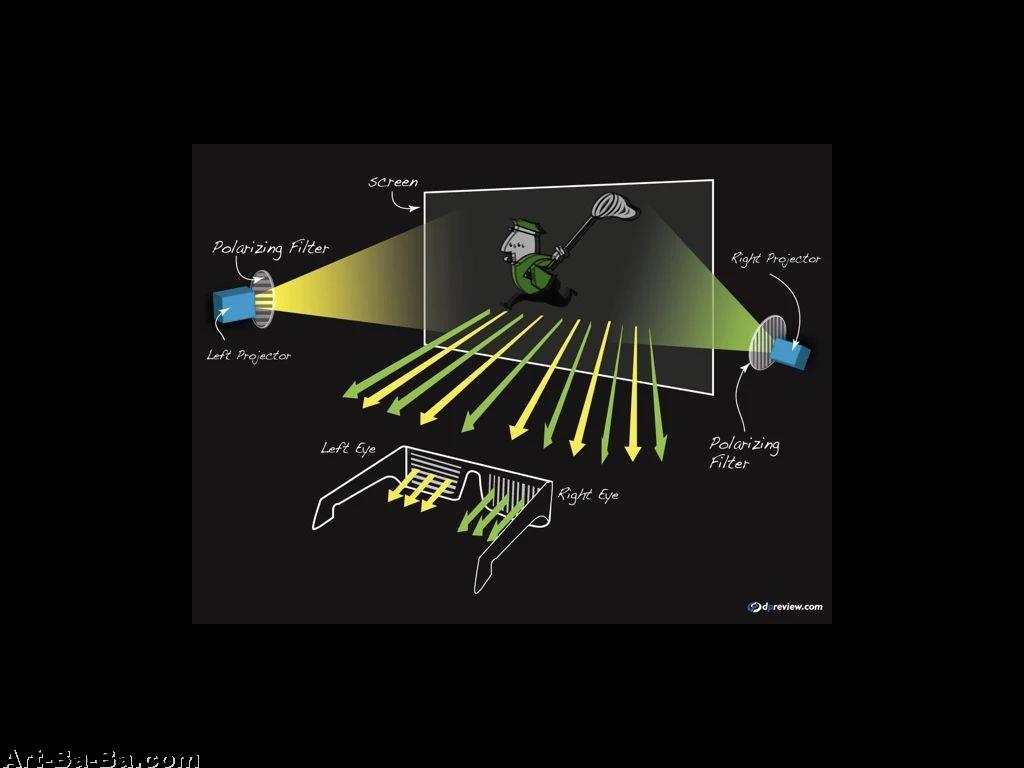

这个是现有的3D影像的一个技术,就是通过两排投影仪,通过偏振片让你两只眼睛看到的图象不一样,这样产生了3D影像。有一部分的光只允许通过右眼竖着通过,它其实是两个投影在同时播放一个片子,是通过两台摄像机拍摄的,那么通过了偏振片,一个现在用的比较多的,原来最早时候是用在液晶屏幕里的一个材料,它只允许光通过某一个固定的方向来通过这个镜片。

这个是现在最常用的一种3D技术,但是这种3D技术的问题对于我来说解决它对一个眼睛的人,或者是只有一个眼睛视力的人是一个不友好的技术,它只是给健康人做的,没有考虑到如果我只有一个眼睛我怎么看3D影像,或者还有现在的VR也是通过两个眼睛来看一个立体影像。那作为技术本身它是合理的,因为它是要考虑最大的群众的一个利益,也是赚最大利益人的钱。那技术本身是没有问题的,但是我当时也在想为什么没有人去考虑只有一个眼睛或者是残疾人,当时就会有一些这样的挣扎。特别想要做一个眼睛的电影院,就是全部的片子都是通过这种技术来拍的,但是后来发现极度不现实,因为你没办法来完成那么庞大的片源和电影,你也没有办法跟一个机构或者跟一个电影的导演合作说,你拍这个的时候我旁边架一台机器,你拍的什么我也拍,到时候两个版本,一个版本是两个眼睛的,一个版本是一个眼睛的,后来发现可能不太实际。但是由于这种技术就会想到一个问题,就是技术本身是一个就像一把刀一样,有些人是用来切菜的,有些人用来杀人,它本身是一个中立的性质,就取决于你怎么用。

这就涉及到之前我跟陶寒辰有聊过的一个事——技术民主,就是技术存不存在民主这件事情。但后来我觉得可能这个民主完全取决于人,就是你怎么用它,或者你用在什么地方,但是技术本身应该是民主的,它理论上是民主的,是中立的。

然后这个也是荷兰期间做的另外一件作品。

陶寒辰

《W》这件装置作品第一次展示是在哪里?

冯晨

最早是在荷兰展,这个作品是我15年OpenStudio的一件作品。

陶寒辰

你可以和大家解释一下创作这件作品的契机吗?

冯晨

这件作品......因为在荷兰有很多的工作室,比如说这里面涉及到木工跟金属还有程序,就是基本上涵盖了三个工种,然后这是荷兰工作室可以提供的,它有木工车间,有铁艺车间还有一些程序车间。这一件作品其实最初的想法是我想放弃摄像机,就是放弃用摄像机来做一件录像,想通过其他的材料来做录像。当时就想到录像的几大元素,一个元素是移动影像,还有声音,然后还有一个最关键的是声音和影像同步。就好像你看一个录像一个人在说话,当你听到的声音跟他嘴唇的运动不同步的时候,你会感觉到极度的难受。因为录像本身是模拟自然环境下人眼看到的一种状态,你如果通过人眼看到一个人的嘴唇离你很近,但是他发出声音却不跟他嘴唇的运动同步的时候,你的大脑会产生很奇怪的反应,有一种可能性是你会觉得这个嘴唇可能离你很远,因为打雷的时候有闪电你的大脑是接受的,闪电闪过之后,然后过了一会儿听到雷声,你就知道那个闪电离我挺远的,但是如果你看到闪电闪下来的一瞬间就听到了一声雷声,就知道那闪电离你挺近。这是生存经验告诉你声音和影像的一个关系,那录像就是利用我们的视觉经验和这些习惯然后来去传达一些信息。这件作品就是试图想用影像、声音和同步这三个元素做一个海的概念,海的这个声音会比较抽象,图像也比较容易去做,所以就会做一些木头的波浪。这根像棍子一样的会随着有一些波纹的起伏,会时儿高时儿低,会改变这个粉色噪音的大小,其实背后的是白色噪音,这根棍子是改变这个声音大小,所以去模拟一个海浪的声音,但是很多人觉得可能那个就是海浪的声音,这就是你的大脑在欺骗你。这件装置其实当时的想法是这样的,就是通过不同的方式来做录像。

这一件作品是上一件作品的一个前身,里面涉及到上一件《W》海浪的作品中涉及到的一个技术问题,就是怎么通过把直线的运动变成声音,就是控制声音。这件作品是怎么把声音变成运动,我试图把这个技术反过来操作,也就是试图用声音去控制运动。这件是通过声音来控制一个电机然后去调摄像机的对焦环,它有一个对焦会对焦远一点,就是对焦0.5米、0.3米,它就不停地在运动,但是是通过我一个心跳的声音来控制的。这其实是一个相机一直在实时地在拍那个录像,拍的风景是我当时在荷兰看到的一个很大的工作室的窗外的风景。这也是当时对技术有一种迷恋,所以就会正过来反过去地去做一些实验。

陶寒辰

有点像电影电视常看到的那种镜头特效。

冯晨

对,当时也是有这个想法,就是因为电影里面有个很重要的概念就是蒙太奇,是用声音和镜头运动来达到某种模拟你人眼看到的。因为人眼是一个比较复杂的一个装置,其实你感觉你看了很多,但其实你看到的东西不多,是你的大脑在采集你看到的一些影像。如果你关注一个东西,比如说你会觉得那个很有意思,就很像是一个镜头推近在看,所以人眼是一个比较抽象的,电影一直在模拟人眼的这种情绪,这种连接。包括你如果觉得一件事情特别有意思,你听一个人说话你会感觉好像其他声音都听不到,你只听到这个人在说话,电影就是利用这些技术跟人的情感达到某种共鸣。我这种方式就是用一种很机械的方式,比较直白的方式来做一种蒙太奇,我直接是通过声音来控制镜头的对焦,这也是一个实验,比如我试图看能不能用一个声音来创造一种蒙太奇或是一种新的蒙太奇。

然后这件作品是现在在广州三年展展的一件作品,如果有广州的观众,或者去广东玩可以去广东美术馆看到这件作品。这件作品是一个长七米高三米的窗户,由五片百叶窗控制着这个窗户的自然光,这件作品也是通过声音来控制运动。我这会有个录音,是录的我自己的声音,是我在说“光”。这是临时改的一个方案,不是有一句话说,“上帝说要有光,于是就有了光”。这个声音有时候会吓别人一跳,这个是故意的。

观众提问

这个声音是事先弄好的吧?

冯晨

没有,我这个是和音轨叠进去的,就是叠进那个录像里去了,所以声音会很清晰,但是现实中没有这么清晰。

观众提问

它不是互动的?

冯晨

不是互动的,当时其实有想法做互动的,其实可以做,但是有点为了互动而互动太直白,我就觉得比较不好,就放弃了互动这个方案。

陶寒辰

你还是很喜欢控制的。

冯晨

也不是控制,我觉得如果现场是在画廊我会考虑互动这件事情,但如果是在一个公共美术馆,我觉得我不会考虑互动这件事,因为这还涉及到一个问题,就是它其实也是控制,你现场有没有那么好的表现,可能会被观众玩坏或者怎么样,因为不知道现场是什么样的状态,但画廊一直就会很稳,有比较相信的人在那儿。

然后这个又回到了刚才在荷兰的时候铁艺工作室。当时有一个很好的德国师傅叫Stephan,他很相信我的能力,他教了我怎么使用车床跟铣床,然后那件作品其中有一些金属的部分是我自己做的,他对我的要求只有一个,就是保证他工作室的地板没有血迹,他就说你要小心,德国人开玩笑会很奇怪。

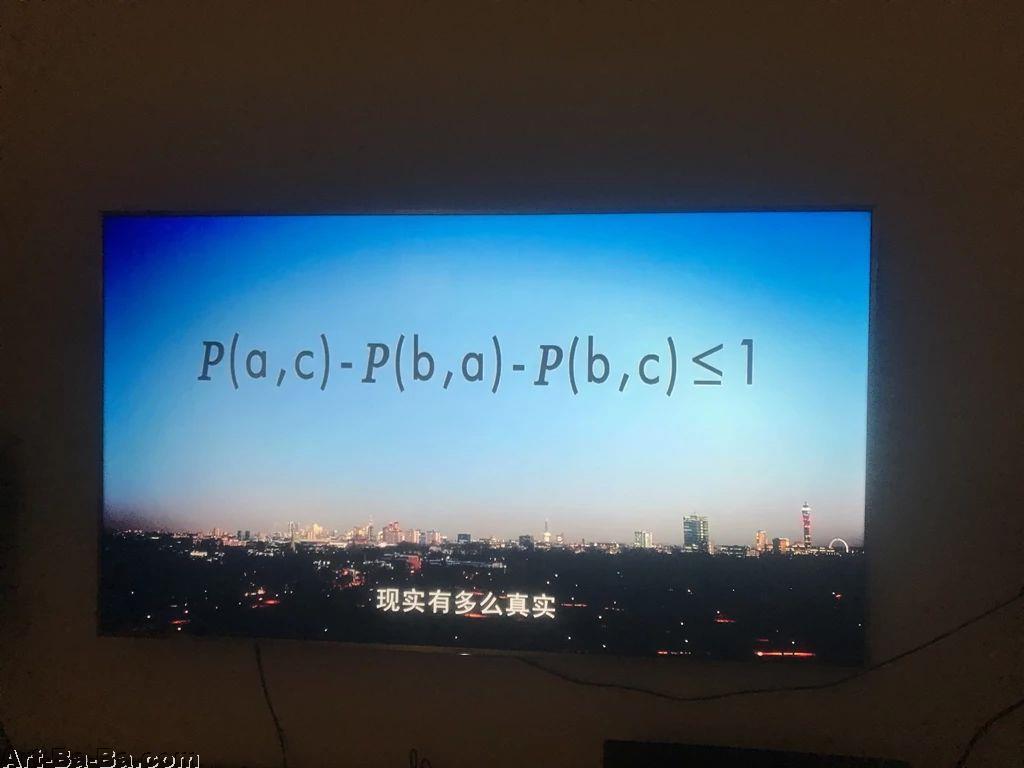

然后其实好像就差不多了,《豆腐》因为没有什么资料,太早了,所以只有录像,录像的话大家可以看展览。然后就涉及到这次讲座的题目——现实有多么真实,因为我前段时间在家里看一个纪录片,突然说到一个公式,这个公式就展示了一个问题就是现实有多么真实。

我其实有点想说,因为所有的作品不仅仅包括作品,就是我们的生活然后我们通过理解事物的方法都是通过双眼来理解的,其实最早的第一步是通过双眼,当你看到什么的时候,往往你都会去相信,因为看到的东西往往都是对于理智来说,就是对于你人的理智来说往往都是真实的。但其实就是我从很多的学习,包括做艺术的这些经验来判断的时候,其实我觉得看到的不一定是真实的,或者是不完全是真实的,那么我就想通过我的作品试图去告诉观众,或者是去分享一个经验,是去展示一些不真实的东西。

那《光的背面——影》这件作品其实是我对这件事情发现了一个很好的介入点,摄像机是我之前常用的一个设备,是用来拍录像的一个设备,上学的时候就会涉及到一个问题,就是有很多艺术家会拍一些假的纪录片,但是为什么有假的纪录片?那假这个概念又是哪里来的?真又是什么?这个问题就一直困扰着我,所以我的第一件作品其实也是一个假纪录片《豆腐》,它是在街上去拍了一个我去创造它发生的一件事情,那么就会有很多问题,观众看了以后就会觉得这件事是真的假的,观众会很关心这个问题、这个事情是真的假的。但是其实是这么多年,也就是十多年,我不再太关心这些事情所谓是真假,而是大家怎么去判断真假,或者是这个真假对你来说到底有多么关键,它真的有那么必要吗?或者说在不同的社会条件下,比如说中国,比如说荷兰、欧洲,那真假对于人来说,就是当地的人来说,或者是对于我来说,因为我是比较有幸是生活在两个政治体制下面的,我有一些体验,可能荷兰人或者是在荷兰的人,我觉得真假是一个很重要的事情,但是在中国我觉得好像真假不是那么重要,那我就分析我的心态为什么会有这个差别在?

所以有一部分作品我也在试图讨论这个问题,但是由于中国特殊的这个社会体制,所以你不能说得太明白,但是所有事情都可以被套上技术的外壳,那技术是中立的,所以反过来说就是,技术是中立的,但是取决于你怎么用。

陶寒辰

刚刚冯晨从最新作品进行了回溯梳理和介绍。我和冯晨是同一届进入中国美院,他算是出名比较早的艺术家。在2006年我就看过他的作品《豆腐》,当时觉得非常震惊,当然会去停留在真实和虚构的层面去思考,但是更多还是在对于影像语言和对新媒体艺术的理解上面感到很新鲜。所以在当时的语境下冯晨的创作方式非常新颖。从刚才的介绍中了解下来,你的创作在一个大框架内还是不太满足现有语言,每过一段时间总会发现有转变。从最早的影像语言,到去欧洲荷兰驻留接触到开放的工作室状态。荷兰驻留给予你的不是一种非常明确的语言,可能各种想象不到的技术都会被拿来利用创作。我觉得这也要分两方面,一方面是它能拓宽语言的维度,但另一方会不会让艺术家陷入到技术层面的陷阱中去?新的技术语言很吸引人,但也容易迷失其中失去艺术内核所关注的问题。你在驻留前后,或者在近年持续的创作中,有遇到过这样的困境吗?

冯晨

怎么说,这个是相对的。就是可能对于有一些艺术家来说,我对技术知道得比较多一点,但是我不是理工科出身,所以我不是那么的了解所有的技术,我也只是了解技术的途径有几种,一种是看,比如说有什么新的技术我就去看,或者是有一些要用到的技术;还有一种技术是可以听别人说,我有几个好朋友,他们有时候会聊天,就会说你们知道最近有一个还蛮厉害的就是现在一个比较流行的技术叫深度学习,就是电脑可以通过深度学习去替换两个录像,就是把一个人的脸换成另外一个人的脸,但是不是通过以前传统的所谓的加个涂层然后跟踪的那个方式,它是通过一个计算机去学习一个人脸在不同光线下角度的不同,然后去模拟一个新的人脸,这个是现在我看到的一个技术,我顺便提一下。

问题还是一样,举个例子,这个技术最早应用的是在色情电影。有一个人把一个色情影星的脸换成了《神奇女侠》那个女星的脸,但是由于这套技术很厉害,很多人以为这个明星真的是拍过这个色情电影的,这个事情就引发了一个轰动,就是最后做技术这个人就开源了他的软件,你们可以随便用,怎么用你就回去自己研究,他就在网站上开源了。然后就有一个论坛,论坛上是做各种色情电影的,就是加换不同人的脸。其中有一个人好像就是被告了,被抓了,就是说他侵犯了肖像权。当然这个技术本身,你说换脸如果我把我的脸换成陶寒辰的脸好像也没什么大不了的,但是由于他把色情片女演员的脸换成了明星的脸,那明星的肖像是有价值的,你去消费了这个价值,但是在某种道德的水平上这是一个非常不道德的行为,所以他受到了惩罚。但技术本身是没有问题的,就是你可以换猴子的脸或者换其他的脸都没有问题,但是唯独这个技术出来了以后,它就需要有很多道德的东西去束缚它,这就是一个问题,就是我怎么去面对这些技术,我面对这些技术是它对我有没有用,我的作品其实都是有核心的,就是我有一个终极想讨论的问题,我的所有作品其实都是围绕着这个问题的,它有时候可能会偏移,有些时候可能会走到一个不同的地方,但是我每次都试图把它拉回到一个核心的讨论,就是我最关心的那个东西是什么,或者对我来说我最值得去讨论的东西,或者我最有兴趣的是什么,我觉得我还是会一直围绕着那个东西在转。

当我知道这个叫DeepFake深度学习的软件的时候,我就会有很多想法出现,这个软件我怎么用,怎么用到作品上。当然讨论也是很关键的,我可能会跟不同的人讨论这个技术,这意味着录像不仅仅只是我们以前上学的时候传统理解里通过摄像机拍摄的一个简单的概念,也不是所谓你通过一个图形模式去做一个图案出来然后怎么通过现有的技术去完成它,它已经可以通过电脑去计算他里面的像素,通过电脑自己学习然后改变图像。这意味着图像的产生其实在某种程度上已经可以脱离摄像机了。

然后还有一个技术是前几年比较流行的,叫Deep Dream,是谷歌的一个大脑团队开发的一个软件。它是通过基于算法,很多现在很流行的所谓的人工智能或者是AI这套技术,反向操作,去分析图片里的元素。正常的人工智能比方说它拍到了一个画面,然后它去分析这个画面里面有椅子、有人,有几个人,然后有男人、女人,长头发、短头发,最后给你一些信息说这里面有些信息是这样的。Deep Dream这套技术是反向操作,是逆向操作的,就是它收集到一张图片以后去分析这个图片里面有一些类似的什么图案,然后它把这些图案去合成在这张图片里,就是它在展示一种可能性,这个可能性是正常的是正向操作,但是它是反向操作。说到这个我还是觉得其实技术只是一个工具而已,就是锤子你可以正着用也可以反着用,你只要用得舒服就好。

陶寒辰

对,我觉得这个问题也是比较“现实”的,和技术有关。艺术家再怎样去利用技术,始终还是在利用的层面,不可能去研发。

冯晨

可以研发。

陶寒辰

对,是可以研发。但是这种研发和现在开放式的科技,包括人工智能在内比起来,相对来说还是在比较“低级”的层面上。

冯晨

我觉得就是所有事情都不能盖棺定论,现在不能说这些制作程序的人里面没有艺术家,也有可能有,谷歌团队里面可能是有的。

陶寒辰

但这和艺术家的研发概念可能不一样。

冯晨

对,他可能只是想法,他不是说我们在中国传统定义上的艺术家这个概念,他可能是另外一种,就是创造者,他是通过另外一种方式在创造东西。

陶寒辰

把技术置为一种语言去辅助艺术创作,这是我相对认同的方式。因为哪怕现在很多声光电的展览,在研发层面艺术家是做不过技术性的专业人士的。

冯晨

我对这件事情的看法是这样的,就是不管什么样的技术,当然对于普通老百姓或者是普通人来说你还是通过两个眼睛来看的,不管是文章还是图,当然你接受图片会比接受文字觉得更亲和,会更直观。大部分所谓普及性的技术,最后都会以图片的形式来呈现,包括告诉你3D电影是怎么工作的,他会画一张图片的光来说明它不可能是那样运动的。你去理解一件事情的时候往往是通过双眼来理解,而艺术家的工作我觉得有很大一部分是怎么样把不可感知或者是不可说的东西变成可视化的东西,或者是可被理解的。这个就是所谓视觉艺术家的工作。

但是现在的视觉艺术家可能大部分也会去学点技术,去知道一些技术是怎么应用的,这样的好处是他更能去深度理解这个技术的内核是什么,他不会在他的表达上会有偏差,或者是他可以让那个偏差尽可能的变得更低。我理解的所谓的现在艺术家的工作是这样的一个工作,但是不意味着就是未来艺术家(的工作方式),可能未来艺术家会自己做开发技术,或者是开发技术的门槛变得极度的低,可能人工智能可以发展到你告诉它我要做什么然后电脑会帮你做出来,如果这样的话那意味着所有人都可以变成一个创造者,只要你有一些想法、一些问题需要解决,你就会想办法去解决,只是说现在解决办法太复杂,我需要钱、时间、知识去满足你这些想法,去达到某种解决办法的门槛,就是所谓的门槛。

陶寒辰

我们在对“技术”这个词的定义可能会有一些观点看法不太统一。我们现在说到的革命性技术应该属于科学范畴的,是在科学层面的技术。而艺术家接触和研发创造所使用的,更多只是基于这个平台上,更像是技巧层面的技术。这两种我们都可以称之为技术,两者之间的体量和观念是完全不一样的。

冯晨

这里其实有一个很客观的条件是艺术的受众群毕竟是小,它是相对于整个VR。比如说你要做VR的研究,那你必须要有一个庞大的用户群体去买你的设备,这样你才能赚到钱来支持你的研发,或者是有大公司它觉得这个东西未来会挣到钱它会去投钱。但艺术的问题是艺术往往是艺术家一个人的工作,就是只能说大部分是,可能也有团队,但是它还是以个人为中心的,以一个艺术家的想法为中心,脱离不了所谓的概念里手工艺人这样一种概念。它还是脱离不了个人的。你个人的想法、能力是最核心的价值,所有的技术可能是围绕着你个人想法来去辅助你工作的。现在现有的技术、现在所有的技术公司,它不是以个人为中心的,它是以团队或者一个想法为中心的,就是个人在里面就被削减掉了,你个人在里面是不重要的,你只是起到一个螺丝钉或是螺母的一个工作。这两种方式是极大的不同的,这也是为什么很多艺术家没有办法去做一些技术开发,是因为两个方面,一个方面是整个现在艺术的这个结构是不允许你做这种大面积的创作或者是研发的,第二个就是你的受众群是窄了,那么谁来消费这些艺术品也是问题,就是你做出来可能没有公司愿意,或者也没有钱去做研发,我觉得是从这两方面来看。

陶寒辰

所以这也是个很现实的问题。

冯晨

对。

陶寒辰

你比较一下中国目前你所处的工作环境下,和欧洲工作室工厂式的开放环境,你觉得有什么差异和共同?

冯晨

其实荷兰这个机构是一个比较乌托邦式的,那两年是比较乌托邦式的一种创作体验:你不需要考虑你的生活,不需要考虑你的住房,不需要考虑租金,不需要考虑制作费,不需要考虑展览,就是基本上现在现有我在中国面临的所有问题,都不用考虑,你只要一心一意考虑你想做什么,就只有这么一个问题。那这是一个很梦幻的创作的状态,你甚至都不用考虑作品卖不卖钱,因为你没有生活压力,机构会提供给你钱,会给你提供住宿,给你提供食堂,你的吃,所有的都考虑进去。

陶寒辰

有点像体制内艺术家?

冯晨

我觉得体制内都没那么舒服,那种舒服是那两年你只用考虑活着和创作,活着你甚至都不用考虑,反正你都有吃的。这个是一个特别美好的一种状态,在这种状态里那就基本上没有什么东西可以被限制,你就一心一意想干嘛就干嘛,有人给你提供技术支持,你不懂可以问,没法比,那个是太乌托邦式的一种环境。回到中国就有很多问题,比如说下个月贷款能不能交得上,明年没有展览怎么办,作品技术解决不了怎么办,然后要找人。所有的事情都没办法相提并论,我觉得就不在一个讨论的平面里面了。荷兰那个太梦幻了,我经常会碰到荷兰的同学,然后都说那两年简直就是活在梦里,大概是这样的。

陶寒辰

中国对于年轻艺术家来说,相对机会还是比较多,环境余地也会更宽容。

冯晨

对,中国艺术家还是活得比较舒服的,我当时荷兰毕业以后在荷兰多待了一年,就是有点想法是要移民的,但是后来发现根本不可能。荷兰艺术家活得太苦了,还是回国比较好,回国起码还能卖作品,像在荷兰的外籍艺术家基本上是不太可能,除非是你很特殊,或者是政治体制比较特殊,古巴或者非洲那种未开化的国家,还有酋长制,他们就很喜欢那种类型的艺术家。

陶寒辰

这就是政治正确。在这些层面上,欧洲所谓的“政治正确”更严重。

冯晨

对,因为荷兰它的体制太完善了,它的艺术体制不是像中国十年二十年的艺术体制,而是上百年,从......

陶寒辰

从尼德兰画派开始。

冯晨

对,从那儿开始的,它这个体制就是根深蒂固你没办法,按中国人的传统就是不相信一切现有可能的现有体制你可以去推翻,可以去再造,但是在荷兰你就会发现很无力,没办法,他们所有的结构、机构、画廊、厂家,是一个很完整的体系,就是你一脚都插不进去,没办法,后来就毅然决然决定还是回来了,回来比较好活着,那边太苦了。

陶寒辰

那说起我们今天对谈的题目“现实有多么真实”,因为时间的原因,最后请冯晨介绍一下接下来的计划——可以谈谈和现实生活有关,可以是工作的计划,为今天的活动做一个结语。

冯晨

其实人都会麻痹自己,就是我会碰到比如说不顺心的事情的时候,你总会有一些方式去化解这些不顺心。那日子就是这样一天天过的,饭就是一口口吃的,你不可能一口吃个胖子,我现在的现实问题就是解决眼前的问题,就是下个月的贷款能不能还得上,明年的展览做什么,今年的展览做什么,然后怎么做。

陶寒辰

今年会有个展吗?

冯晨

会有个展,三月份在上海胶囊画廊。然后接下来的展览怎么办,做什么新作品,还是做老作,每天都是做这些事情。我觉得好是好在已经有一些积累,所以就不再担心一些细小的、琐碎的问题,然后上大学的时候也出过名,所以也不担心出名的问题。

陶寒辰

好,那我们今天下午的讲座就进行到这里,谢谢。