来源:典藏Artcoco 刘化童

遥远的声音在内部回响或许谁都无法否认,不论是经济,抑或是文化,广州向来是领风气之先的都市。开放、包容、多元,这些由市民文化孕育而生的城市性格由来已久,甚至可以追溯到晚清时期。然而,吊诡的是,尽管这座城市的体内暗藏着最易于发展当代艺术的文化基因,但它在近十年来的“京沪争霸”格局中,却只能偏安一隅,并未跻身国内最重要的当代艺术原产地与倾销地。既非地处政治中心,又未身居经济中心,在权力与资本交替主宰的当代文化地理学层面,“遥远”的广州的确无物可恃。

广东美术馆外景

不过,即便艺术生态的现状已然如此,也不会有人否认,此处曾是中国当代艺术风起云涌的中心。1990年前后,这里涌现出大批弄潮儿。譬如,总在游击式办展的“大尾象”艺术小组(梁钜辉、陈劭雄、林一林和徐坦)、生于广州的策展人侯瀚如不遗余力地把广东艺术家推广至欧洲、一度在广州美术学院任教的杨诘苍引领着艺术家留洋热潮,以及策展人吕澎在1992年筹备展出的中国首个当代艺术双年展——广州双年展,从此正式标志着中国当代艺术开始尝试市场化转型。只可惜,成也萧何,败也萧何。广州奋力开启禁锢的闸门,自己却迅即被淹没在资本洪流之中,不幸地沦为“受害者”。主观思想超前,客观条件滞后,既缺政策扶持,亦少资本注入,这就是广州当代艺术行业在千禧年之际面临的无奈窘境。形成鲜明对比的是,当它踯躅不前时,京沪两地则迎来巨变。2000年,上海M50创意园落成;2001年,北京798艺术区创立。反观广州,却只能泯然众人矣。在这种时代背景下,广东美术馆于2002年创办广州三年展,试图形成京沪穗三足鼎立的新格局,无疑是一场举措及时的区域性自救运动。在当时,倘若说,北京占据权力的天时,上海享有市场的地利,那么对于广州三年展而言,能够成功突围的道路所剩无几,唯有紧紧抓住学术的人和。

事实上,它也的确依此而为。首届广州三年展由巫鸿担任主策划人,黄专、冯博一和王璜生构成策划委员会。他们确定了展览主题为“重新解读:中国实验艺术十年(1990—2000)”,通过“回忆与现实”“人与环境”“本土与全球”以及“继续实验”四大单元全面回顾90年代——对于中国实验艺术发展至关重要的十年。第二届以“别样:一个特殊的现代化实验空间”为主题,由侯瀚如担任艺术总监,小汉斯(Hans Ulrich Obrist)和郭晓彦组成策划小组,他们把美术馆、大学、剧场等文化公共空间视为具有探索与实践性质的实验室,并以此来重新审视当代艺术渗透至日常生活中所形成各种不同观念与行动的可能性。

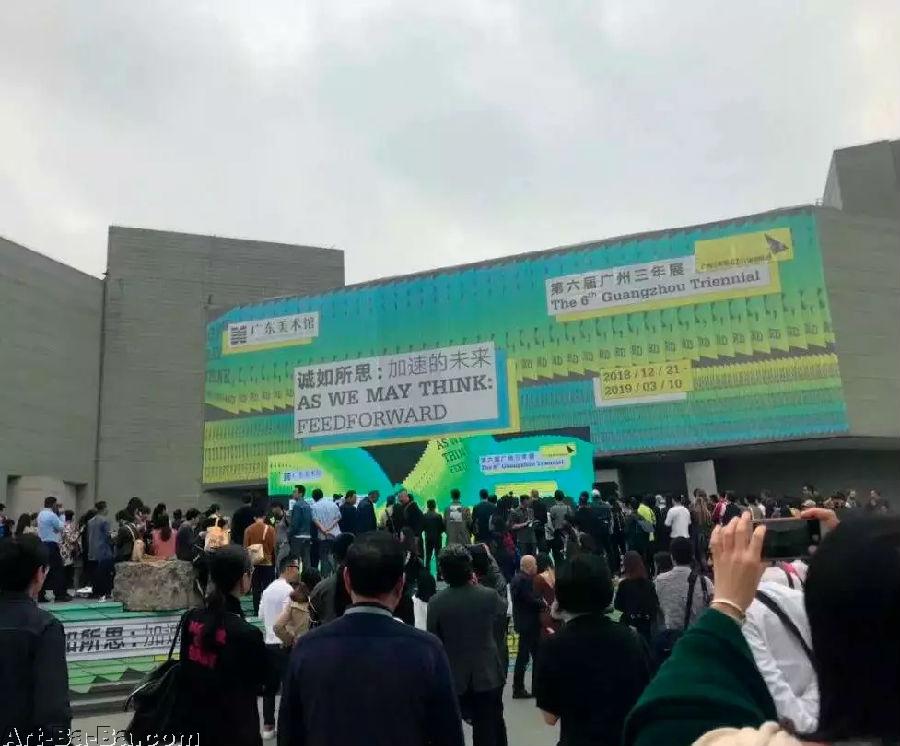

第六届广州三年展外广场开幕现场

第三届由高士明、萨拉·马哈拉吉(Sarat Maharaj)、张颂仁出任策展人,广州三年展首次将关注视野扩展至全球艺术现象,针对当时如日中天的后殖民理论推出“与后殖民说再见”的主题。与其说它是否定后殖民理论的合理性,毋宁说是在重申它的有效性尚未完全开采,当人们粗浅地消费着种族、性别、阶级、身份、多元化、差异性等全球当代艺术不可回避的议题时候,它正面临着急于在“再见”之后“再出发”,去重新审视与界定。罗一平、姜节泓与乔纳森·沃金斯(Jonathan Watkins)策展的第四届广州三年展“见所未见”,在一定程度上延续了上届的思路,把当代艺术回溯到视觉文化的根基去探索艺术的视觉机制,通过揭示不同种族、性别、阶级与身份本身的差异,思辨性地呈现不同的共同体之间“可见”与“未见”的文化分野。第五届广州三年展暨首届亚洲双年展“亚洲时间”由罗一平、汉克·斯拉格(Henk Slager)、张晴、乌特·梅塔·鲍尔(Ute Meta Bauer)、金弘姬、莎拉·威尔逊(Sarah Wilson)以及孙歌构成了多达七人的策展团队。为了凸显亚洲经验的独特性,展览比较着西方视野的“世界时间”与东方传统的“亚洲时间”这两种截然不同的价值观。前者体现着加速、现代性、资本主义,后者彰显着平静、思考、智慧等我们渐趋淡忘的传统。辨识了两者的分野之后,亚洲时间如何被当代艺术承载,以及它如何在艺术实践中粘合与重塑亚洲经验,就成了该届的主要议题。

主题展策展人安琪莉可·斯班尼克(左一)、张尕(左二)、菲利浦·齐格勒(左三)在第六届广州三年展开幕式上致辞

这段回顾也在本届展会中有所体现。广东美术馆单独辟出展厅,呈现有王绍强策展的“立场——第六届广州三年展文献展”,以文献的方式收集、梳理历届展会的策展理念以及基于不同文化语境而作的独特表达。借此回顾,似乎也能对广州三年展的立足点了然于心。相比于权力必然盘桓在各类人际关系之间,资本总是游走于各色人脉资源以内,广州三年展擎起学术的旗帜,势必要紧跟着最前沿的问题意识。也许,它的历届策展团队比谁都清楚,若非如此,不在艺术的内部迸发出高音量的学术呼声,那么广州之于中国当代艺术生态的地位,就只能越发边缘,成为近在咫尺的远方了。

在科技与艺术的边境上呼喊

2018年岁末,第六届广州三年展在广东美术馆如期开幕。一如既往地紧贴前沿理论,依旧是人数众多的策展团队,若说有何不同,或许只是它的策展视野不再囿于当代艺术的边界以内,而是跨出一步,伫立于科技与艺术的边境线——这个如此迷人却又颇为危险的地方——用呼喊的方式提请人们注意当代艺术正在经历前所未有的变局。除总策展人由广东美术馆馆长王绍强担任以外,安琪莉可·斯班尼克 (Angelique Spaninks)、菲利普·齐格勒(Philipp Ziegler)和张尕这三位主题展策展人,无一例外都是扎根于新媒体艺术以及相关科技研究与策展的专业人士。三个主题展分别是菲利普·齐格勒旨在探讨数码化现象及其对人类思维影响的“叠加:数字中的艺术”、安琪莉可·斯班尼克结合生物技术发展探讨“同类关系”(kinship)的“同类演化”与张尕对于机器的本质、交互性以及它行将产生全新生态的前瞻性描述的“机器不孤单”。非但如此,即便是只凭本届主题“诚如所思:加速的未来”,观众同样能够准确无误地嗅出展览的韵味与气息。

如果再细心解剖题目的构成元素,那么它的宗旨将更为清晰。“诚如所思”一词源于1945年时范内瓦·布什(Vannevar Bush)发表在《大西洋》杂志上的文章《诚如所思》(As We May Think)。尽管彼时距今甚远,但文章中提及的人类依靠脑细胞中的神经元构成复杂网络从而让人具备处理复杂问题的记忆与思考能力的大脑工作原理,至今仍旧被人们认可,并且在脑科学、认知科学以及生物技术中不断被深化研究与运用。再如“加速”一词,很容易就让人联想到近年来在西方左翼批判理论中不断走俏的“加速主义”(Accelerationism);当它与“未来”一词构成偏正结构短语时,很明显这里的“未来”接续的是20世纪初意大利“未来主义”(Futurism)。

然而,有所不同的是,不论是加速主义,抑或是未来主义,它们最初都是坐落于政治光谱中的右翼。出自上层的技术统治术与来自底层的技术迷狂症媾和在一起,诞生出技术、资本与极权三位一体的弗兰肯斯坦。但是,当2013年阿列克斯·威廉姆斯(Alex Williams)与尼克·斯尔尼塞克(Nick Srnicek)发表了《加速主义宣言》之后,相关学术话语发生了左右易位。他们坚信,“未来已经被新自由主义的资本主义所摧毁,未来成为更多不平等、冲突和混乱的廉价承诺”。既然如此,唯有舍弃原本的技术乌托邦模式,另辟蹊径地继续加速——“正是因为为了赢得社会斗争,就必须要加速”。

塔噶·布雷恩,《深沼泽》,装置,尺寸可变,2018

不仅这一主题是学界关注的焦点问题,而且就连作品看上去也像是在为斯蒂格勒、拉图尔与唐娜·哈拉维等学者的研究领域提供艺术注释。譬如,贝恩特·林特曼与彼得·魏博尔(Bernd Lintermann& Peter Weibel)的数码互动装置《YOU:R:CODE》,把最为常见的镜像与图像采集后经过云计算再重新编码与输出的数字化图像及代码图形并置呈现,这岂不就是“赛博格”(Cyborg)的视觉输出方式形成的机器与生物混而为一的形象?又比如,塔噶·布雷恩(Taga Brain)的《深沼泽》与吉尔伯托·埃斯帕萨(Gilberto Esparza)的《自动光合植物》这两个装置作品,前者以人工智能软件控制湿地生命形式,后者以同样原理控制植物细胞核产生光合作用,两者都显示着某种“后人类社会”(Posthuman Society)的特征——人类的主体性地位被悬空了,介入被取消了,有的只是技术与生物在自行演绎着生命。

贝恩特·林特曼&彼得·魏博尔,《YOU:R:CODE》,互动装置,创意:彼得·魏博尔;构思及制作:贝恩特·林特曼;音频设计:路德格·布鲁默、雅尼克·霍夫曼,2017

再像是托马斯·费尔施代恩(Thomas Feuerstein)形同炼金术士实验室一般的装置《被解放的普罗米修斯》,它虽然嵌套着古希腊神话中的古老故事,却以大理石为肝脏,以试管中培养的细菌喂那只啄食它的老鹰,在生物技术实现的有机生化过程中,完成了技术对人的“升维打击”。大理石被细菌侵蚀,何尝不像是普罗米修斯为盗火而付出的代价?只不过,这一次的胜利者不是奥林匹斯山上的神明,而是当代技术这一全新的人造神明。从这些较为典型的作品来看,尽管如今技术已经能够毫无顾忌地在科技馆与美术馆同时登堂入室,然而两者的差异仍然是很明显。不同于科技馆中的技术无一例外地被界定为人类的发明与创造,从而委婉地唱响了对人类的讴歌;当它降临美术馆以后,面目就要暧昧许多。它既能展示技术创造出的人工无法企及的视觉震惊效果,也能袒露技术失控后人类的隐忧,更多的情况则是如同本届广州三年展展厅里发生的——作为技术的创造者与使用者的人缺席了,在现场徒留技术本身,如同生命体一般自行表达。当然,在另一个层面,两者的差异还在于,科技馆展示的是技术,而美术馆所展示的充其量不过是技术感。这是毋庸置疑的,技术与技术感绝不能被等量齐观。前者是客体的本质属性,后者则是主体的主观感受。不过,也完全不必苛求,毕竟艺术的重要之处从来都是诉诸主观感受。纵然是被科技行业稍嫌落伍的技术,就已经可以缔造出艺术行业难得一见的视觉奇观了。事实上,没有人会认为上述那些作品中的技术含量代表了当下时代的较高水准,但这并不妨碍人们达成这样的共识,即它们蕴含的人工智能与生命科学的成分呼应着当前理论研究和艺术实践里前沿性的问题意识。

托马斯·费尔施代恩,《被解放的普罗米修斯》,生物化学作品、大理石、塑料管、不锈钢管、木材、手动液、压升降平台车,260×145×80cm,2016—2018

“瞻前顾后”之后的余音

在研究对象和展陈方式上,本届与往届大为不同,三大主题展与回顾展形成了“瞻前顾后”的两种向度。更为明显的是,此番变化不仅意味着广州三年展把聚焦的视线从艺术生成机制的内部(梳理某种艺术现状、重新定义特定形态下的艺术生态、试图更新认知与研究当代艺术的方法论),挪移到了寻求各类跨界可能性的外部(比如计算机技术、生物技术等),也标志着它的关注范围从在地性扩展至全球性。虽然如此,但是历届广州三年展持之以恒的主基调始终未变——那就是沿着问题意识蜿蜒前行。不论是内部还是外部,在地性或者全球性,这些变化皆因问题意识自身发展使然。

十多年坚守学术性之余还能因变而变,这在中国当代艺术界已是难能可贵。不过,这种值得称道之处也免不了暗存隐忧。仅就双年展机制来说,上海双年展与当地的美术馆与画廊业保持着同步的发展,其他各地那些短暂的双年展则与当地的旅游业和文化产业息息相关。唯独广州三年展的学术发展模式,自行退离了熙熙攘攘的名利场,宛如飞来峰一般突兀地降临在广州,并未与当地的美术馆、画廊形成互相促进的效应。究其原因,想来也不难理解,毕竟学术仅能用于交流,它无法像权力和资本那样形成交换。交流固然能让一个展览被“叫好”,但交换才是一整个生态被“叫座”的根本原因。

吉尔伯托·埃斯帕萨,《自动光合植物(植物核细胞)》,聚碳酸酯、不锈钢、电路、木材、硅树脂、石墨、硅砂、活性碳和亚克力,2×5×5m,2013—2014

正当大部分艺术从业者都在喟叹市场兴起、学术难存的现状时,广州的情况却截然相反,当广州三年展的学术兴起之后,整座城市的当代艺术市场却后继乏力,发展速度明显滞后于北京与上海。没有稳定的市场作为依托,学术发展的前景又当如何?想必是不言而喻的。如此这般,如若真到了那种结局,岂不更令人嘘唏?

文 | 刘化童

图 | 广东美术馆