来源:ARTSHARD艺术碎片 戴章伦

2018华宇青年奖入围展“前提”展览现场

“布展者之夜”故事集

——艺术三亚观察员笔记

文 / 戴章伦

我来这座岛屿的任务是在夜里观察。策展人刘畑与20位入围艺术家将9个布展者之夜编布进12处不同的空间。每个夜晚降临前,每个人只能在微信群组里等待知晓今夜将去往何处,依据标题的暗示揣想这一夜的艺术家将带我们走进怎样的世界。对我来说,这如同夜的历险:有兴奋,有沉浸,有疏离,有对抗,有疑惑。我记下的这些故事,与其说是这些历险的目力发现,不如说是这其中几个夜里潜入这些异质空间时留下的最为强烈的心里残片。

故 事 从 海 边 开 始

“天下第一湾”的海边,易连把白天拍下的海滩装进投影做他夜里的手电,提着它就能说出故事:

“我们的对岸还有一个岛叫野猪岛……鸵鸟的背是我家对面的河……一个无所畏惧的儿子……沙滩上有一双塑料拖鞋,有草间弥生一样的花纹……我看不清它/她/他究竟是在哪个方向,我一直走一直走,没有人能帮助我走到那边 ……在一个没有夜晚的白天,我曾经看见两粒沙子之间的爱情……”

他讲得飞快,几乎没有停顿。一开始,大家跟着他在沙滩上绕圈,渐渐,有人坐下刷手机,有人三三两两撤往远处聊天,有人去吹风看夜里的海。只有易连一个人还在绕圈,继续说着他的梦话故事……直到他的声音忽然停止,大家才又陆陆续续从各个黑暗的角落往他身边聚集。

易连的布展者之夜;地点:天下第一湾海滩;刘畑摄影

听完易连的梦话故事,有人说想到了自动写作,想到贝克特的戏剧;有人问,这些梦话背后是否有什么深意, 还是我们其实根本无需追问它的意义;有人说,如果此时不是一位艺术家在讲述,而是一位沙滩的路人,我们还会认真去听,认真去讨论与分析吗?

不知为什么,在那个当下,我没有任何想法。当刘畑把话筒递给我,我什么也说不出。后来我一个人留在沙滩,却渐渐起了一些思绪:

如果我们是一个希腊人,我们是否相信那位盲人荷马的讲述?关于我们自己,关于历史,关于生命的起源,记忆是否提供了牢固的支撑?当我们试图从一次故事的讲述里回溯起源,或思考我们正在前往的死亡深渊,我们发现,时间阻隔在了中间。假如纳博科夫是对的:“时间是一个球形监狱,没有出口” ,那事实上,只要我们仍在时间中,就不可能知道我们从来哪里来,将去往哪里去。那么,或许任何一种对故事的讲述,都不过是我们作为一个不可被终极意义解放的囚徒的回忆(recollection)?

深夜的海很安静,涌上岸边的浪像一片微微开启的白色嘴唇。

迷 失 在 摩 羯 座 小 宇 宙

那夜,在海边,我猜她的星座三次都没猜对,她猜我的三次都接近。

冯冰伊,摩羯座。

她为自己的夜晚备了许多酒。醉,是她选择进入一个故事的状态。她也希望你先醉,好听她说,然后说出你自己。

她定下了所有布展者之夜里最独特的游戏规则:

A. 话筒无需按秩序依次传递

B. 不必挨个发言。有感则说,无感则喝

C. “我”的故事可随意中断,“你”的故事可随意进来

D. 在讲述你的故事时,请以“不,我的故事不是这样的”开始

冯冰伊的布展者之夜;地点:迎宾馆塔楼图书室;刘畑摄影

投影播放各种游戏画面:鹳鸟在沼泽中,一匹小马在四处奔跑……她开始讲父亲的病,游戏,虚无……“自从有一天我意识到自己会死,我就再也不做寒假作业了……每次回家,看到自己以前睡过的床,房间里自己小时候用过的东西,跟同学传的纸条。我感觉,一切似乎从未改变……”。她讲得有些断续,讲的时候,始终紧靠着小圆桌守着酒,谁插进来提问与讲述她也不回头,几乎没有转身。

当天夜里,我有点儿醉,我在想,假如选择重新讲述一个故事是选择一次朝向自我的再出发,那么也许如何启程,经历若何,比我们最终抵达哪里,更让我们认清自己。这类故事里,兰波《醉舟》的起头是我所读到的最为勇敢、也是最为迷失的始航:

当我顺着无情河水只有流淌,

我感到纤夫已不再控制我的航向。

对我来说,冯冰伊在六屏影像装置《关于赫尔迦以及其他》中的双屏影像《鹳鸟第一次讲的故事》里,选择以一次去往青海湖的旅行来重新讲述安徒生的童话《沼泽王的女儿》, 她似乎选择了与兰波相似的启程——朝向迷失。

冯冰伊作品在2018年华宇青年奖入围展《前提》现场;图片由艺术家本人提供

一如她的布展者之夜一开始就改变了既有的、秩序的话筒传递规则,冯冰伊在讲述的开始就把赫尔迦故事放进了一个不同于摩西故事的叙事时空里。摩西故事起源于一个已然固定下来,充满父性基底的(paternal substratum)、某种意义上已不可被重新讲述的希伯来历史传统,其所依托的《圣经·旧约》语境与摩西本人作为希伯来创世文本的作者,都使这一故事的讲述指向一个明确的、通往救赎的终末(eschatology)。而在冯冰伊的讲述里,亦正亦邪的赫尔迦则源自“鹳鸟妈妈”世代流传下来的另一个传统、另一个记忆,故事在一个克里斯蒂娃(Julia Kristeva)意义上母子共享的阴性空间(chora)中展开,本身不通向一个确切的抵达,而是一种故事与文本的无限开放,或许也是流放——在作品旁白中,她说:“她们一个比一个讲得好,现在,我们可以把它讲得更好了。”

冯冰伊,《关于赫尔迦以及其他》之《鹳鸟第一次讲的故事》,双屏幕影像,12’12”,有声黑白,2013;视频截图;图片由艺术家本人提供

《关于赫尔迦以及其他》里影像与文关字间关系的营造无不充斥着混沌、暧昧的迷失气息。其中的单屏影像《“我”作为鹳鸟》,镜头如迷醉一般在地铁拥挤的人群里晃动。图像的剧烈切换已让人眩晕,而几乎是在眨眼的瞬间,杜甫的诗句与黑塞的《荒原狼》会闪进这些面孔的明灭…… 同样,在《鹳鸟第一次讲的故事》中,逻辑破碎的讲述在混沌的音乐节奏与粗颗粒影像的切换中暧昧地展开。青海湖水不停涌向岸边,镜头以深层景深不时捕捉一个远远地徘徊在湖边、若隐若现的身影……直到结尾,赫尔迦都没有出现。影像最终停在一块湖边的浮冰上,讲述只提到了那只承载了赫尔迦身上来自沼泽王黑暗力量的青蛙,讲故事的人说:“我倒希望你永远是我那可怜的青蛙哑巴孩子呢。”

摩羯座艺术家Joseph Cornell曾极致地迷失在自己创作的封闭、神秘、童话般的盒子世界里。冯冰伊在《关于赫尔迦以及其他》里创造了一个属于她自己的迷失的小宇宙。朝向迷失,是朝向诗。

方 迪 与 王 旭

晚上在艺术中心一楼大厅一块儿吃糖炒栗子,我和方迪聊了起来。两天前我因为感冒提前离开,错过了他的布展者之夜。

方迪的布展者之夜;地点:迎宾馆KTV;刘畑摄影

他长得很结实,人很健谈,二八分的板寸头梳得油光清爽,眼睛炯炯发亮。厚实的圆脸晒得棕黑,像一张大航海时代经得起大风大浪的船帆。他几天前刚从巴布亚新几内亚首都莫尔比兹港辗转纽约飞抵三亚。他在巴新的一所公立学校教唱歌,业余兼帮学生理发。我问他接下来的创作计划,他说他想拍一部关于布干维尔省的片子。布干维尔省是巴新国内唯一的自治省,一直寻求脱离巴新政府独立。据方迪说,巴新政府已同意布干维尔在明年举行独立公投,如果成功,大洋洲将诞生一个新的国家。他还说,他之所以对布省感兴趣,还由于他从当地听来一个未经考证的历史叙事,巴新的第二任总理Julia Chen 曾调动印度尼西亚雇佣兵暴力镇压布干维尔的独立运动,这位总理是一位中国人,导致当地人至今非常讨厌中国人。

几句聊天下来,我很快感受到方迪身上鲜活的“笛福气质”。笛福作为作家为人熟知,却少有人知他一生波澜壮阔,大贫大富,交替数度,折腾到59岁才写出第一部小说《鲁滨逊漂流记》。如此人生使笛福对自身所处的历史现实有超人的嗅觉,尤其对人性在动荡的真实境遇中的复杂纠结有精微的体认。在我看来,方迪的艺术创作亦是以一种“笛福”式的勇气与嗅觉去进入一个复杂动荡的历史境遇与生活现场,与之进行圆滑的跤力。方迪形容自己是一条圆滑的“变色龙”,在我的理解中,这种圆滑更多是一种充满理解的共情。

方迪,《现代 HYUNDAI》,单频影像,16’11’’,有声彩色,2018;视频截图;图片由艺术家本人提供

方迪拍过一个片子名叫《现代 HYUNDAI》,是一个名叫亭子的女孩向方迪讲述自己刚来深圳打工时被骗走一辆新买的现代汽车,之后几经周折找回汽车又找到骗子的经历。从丢车到找车的过程,是亭子遭遇都市人性的过程,是一次真正“现代”的经历。随着她的讲述,镜头带我们游历了深圳这一都市空间:霓虹缭绕的街头,高楼雄踞的夜景,游乐园,溜冰场,歌舞厅。从丢车的那一刻起,亭子的身与心都在被这一空间塑造着。齐美尔(Georg Simmel)在《大都会与精神生活》 里注意到,现代都市人生活的典型特征是理性的规划与精确的计算,他们用脑袋而不是心灵来作反应。亭子从最初对车友会朋友产生信赖导致被骗丢车,到最后在派出所见到骗车人时心中对他的一丝怜悯,都表明她未被现代都市完全规训。

如果说方迪是以影像在“观看”我们当下的历史境遇与生活现场,王旭在布展者之夜呈现的《四季花园》项目,则是通过一件雕塑的生产过程,去探测艺术生产在既定社会政治与文化背景(尤其是西方民主社会环境)中所能牵动的不同族群间的文化语义分歧。

王旭的布展者之夜;地点:艺术中心影院;图片由“三亚艺术季&华宇青年奖”提供

1920年,一位希腊裔地产商曾在美国加州蒙特利尔公园市(City of Monterey Park)的瀑布公园放置过一尊少女维纳斯雕像,之后却被他命名为雅典娜。1987年,市政府购买了瀑布公园,想在那里重新放置一尊雅典娜,却错买了一尊中国曲阳制造的、实为罗马花神芙洛拉的雕像。当王旭接到当地美术馆的展览邀请,他的提案是在瀑布公园花神雕像旁放置一尊由他创作的夏娃雕像,市政府就这个提案是否通过举行了一场听证会。

布展者之夜的晚上,王旭播放了听证会的整个过程。大屏幕前是一张工作台,上面放了部分陈词资料、《洛杉矶时报》的报道、几尊小的石膏模型、雕塑的旅行地图…… 屏幕中的听证会上,支持王旭提案的多为亚、非裔,反对者则都是本地白人居民。王旭的提案最终遭到了拒绝,然而无论雕像最终是否被安放进市中心的瀑布公园,它自身已成为那个特定社会空间中矛盾与冲突的集合。

雅典娜所象征的希腊文化传统与夏娃所象征的基督教文化传统皆为西方民主制度的源头,而在一个民主国家的公园里,雅典娜却从来不曾被放对,夏娃也遭到了拒绝。

失 重 的 蜘 蛛 与“ 艺 术 家 ”李 维 伊

事实上,那天晚上我与另一位观察员刘化童关于刘昕与郭城作品的争论并非是关于艺术创作中男性与女性的内感知差异,而更多是关于在当下以科技或技术为语言或路径进入艺术创作时如何考虑人作为一个独特个体(或物种)的位置。

郭城《一个被适当重塑的过往》

郭城在其作品《A Felicitous Neo-past》中,把自己对土壤的清理视为是一次对人类纪地层的干预,他要清理的是土壤地层中人类活动的痕迹。事后的私聊中,我与刘化童都认为清除人类痕迹的动作事实上仍是一种人类行为。后来我也找郭城聊起这个问题,他说人类作为一个物种的存亡不是他的首要关切,在漫长的宇宙进化中人类不过是一个阶段。

刘昕的布展者之夜;地点:艺术中心展厅;刘畑摄影

同是以技术手段为艺术创作的母语,在刘昕的作品中,人却始终是核心。“重力”是刘昕对人在宇宙中位置的理解,亦是对人之软弱的理解,正是重力使人从未真正与地球母体脱离。她在布展者之夜展示了一张1965年6月3日美国宇航员爱德华·怀特(Ed White)离开宇宙飞船、进入太空行走的画面 。这是人类第一次失去重力,离开地球行走。刘昕注意到怀特的右手仍然紧握着一个长线条移动装置:“对我来说,这跟线就像是连接他与地球母体的脐带”。当2017年,刘昕有机会进入MIT 的“零重力”实验组,在一个失重的飞机舱内,仅靠一个兼具发射、拖拽、回拉功能于一体的穿戴装置OW-BODY在失重状态下行走时,她写下了自己的感受:

地球上的所有存在都被重力牢牢地牵制着……失重状态下,世间万物变得自治自由?还是无根无蒂的,失去控制?

于是便有了她的作品《轨道编织者》,失去重力的身体在机舱里轻盈地漂浮着,不断射出白色的丝线,旁白念着惠特曼的诗《一只沉默而耐心的蜘蛛》:

一只沉默而耐心的蜘蛛, [1]

我注意它孤立地站在小小的海岬上,

注意它怎样勘测周围的茫茫空虚,

它射出了丝,丝,丝,

……

刘昕,《轨道编织者》,单屏幕影像,2’10”,有声彩色,2018;视频截图;图片由艺术家本人提供

刘昕的作品虽然“技术”含量极高,然而作为观众,你几乎可以凭借自身的感受力进行最简单直接的观看。与之相对,李维伊的作品几乎是普通日常物,然而如果你问我要如何观看它们,我会建议你先读她的《艺术家个人陈述》——虽然这或许恰是她所反对的。

李维伊的布展者之夜;地点:迎宾馆别墅区花园亭子;戴章伦摄影

李维伊的布展之夜泄漏了理解她艺术创作的两个密码——她投在投影墙上的手;她的一句话“我们可不可以承认自己的平凡”。

这是一只艺术家的手吗?当李维伊在作品中说:“根本不需要把一块石头雕成一只鸟,一枚胸像,一座纪念碑之类的事物…… 命名就是雕刻。语言即是刀与锉”时,它是。它使我们想到杜尚的手,当它指向一个陶瓷小便器时,小便器就成了艺术史上最著名的艺术作品。然而当“艺术家”李维伊将一张普通的沙发放进展厅时,她却反过来希望我们承认它的平凡:“可不可以就把它当作是一把供人休息用的沙发”。当她把荷尔拜因的名画《大使们》画面下方的那一块奇怪的骷髅头制成普通的地毯时,她也希望我们相信,那个神秘的骷髅头不过就是一个古怪的地毯花纹图案。她几乎像杜尚一样发现了现成品拒绝任何审美描述:

李维伊,《死亡的必然》,毯子,509×66.75cm 2015;2018年华宇青年奖入围展《前提》现场;图片由“三亚艺术季&华宇青年奖”提供

她为何如此羡慕日常物件而不是艺术品,因为它们根本不用像艺术品那样需要预先地表态:你过来吧,我说个故事给你听。(李维伊《艺术家个人陈述》)

然而与杜尚将一件审美空白的现成品指认成艺术品相反,李维伊将一个自身已覆盖了极厚审美阐释地层的图像指认为一件一般物:

一面诚实的镜子应该告诉你它所呈现的一切都是假象。而一张诚实的图像应该告诉你它的表面之下什么都没有。没有所谓的内容。(李维伊《艺术家个人陈述》)

这几乎是一句后现代美学的宣言。然而回到最初那个的问题,当我们试图清空一张经典图像的审美历史阐释时,我们其实已然对这些阐释了然于胸。而作为观者,要看懂这种清空或反向指认,他几乎不可能不在头脑中储备关于这个图像的审美历史。

李维伊,《謊言》,收藏級打印,84×149cm,2016;图片由艺术家本人提供

李维伊的创作,或者说她对图像的思考,使我想起自己多年前译过一篇鲍里斯·格罗伊斯(Boris Groys)的文章《弱普遍主义》(The Weak Universalism)。当格罗伊斯在文章中回顾二十世纪康定斯基、马列维奇、安迪·沃霍尔等人的前卫艺术运动时,他注意到了这场运动所表现出的“去专业化”特征。他指出:

然而,前卫艺术所呈现出的这种去专业化(de-professionalization)不能被误认为是一种单纯向非专业化(non-professionalism)的回归。 艺术的去专业化本身就是一场高度专业的运动……前卫艺术否认原创(originality),因为它并不想发明,而只想发现那些超验的、重复的、弱的图像。然而,每一种对于非原创的发现都会被理解为是一种具有原创性的发现。

当我们看李维伊的创作时,发现她不仅善于“流放”图像,也善于挪用与制造图像;当我们读她的《艺术家个人陈述》时,发现她相当熟悉艺术史。在这个两个意义上,李维伊是都是一位独特的艺术家。

少 了 一 根 HDMI 线

当我们想到 “群”(group)这个概念时,总是容易想到一群人聚在一起,是因为他们共同“拥有”什么。然而这个晚上……

朱建林的布展者之夜开在一个叫“阿婆东山羊”的火锅夜市大排档。人群因为吃而在这里临时聚集,又散去。我们一群人吃得十分开怀。

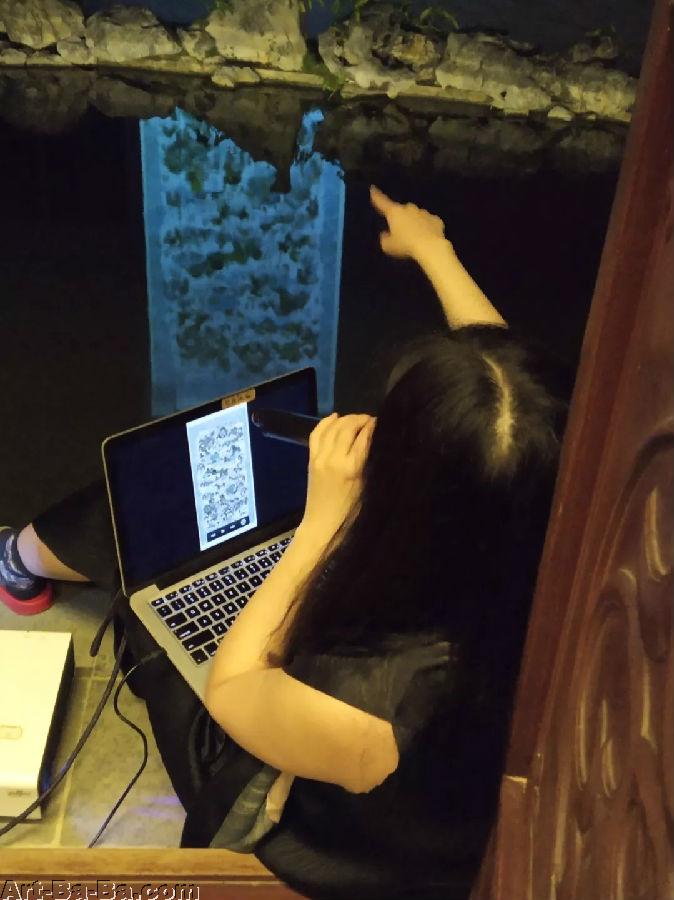

酒足饭饱后,工作人员开始安装投影播放器材,却发现少带了一根连接电脑与投影机的HDMI线。先是器材小组开始想各种替代方案,随后艺术家们开始陆续加入:有人提议用蓝牙连接,有人提议用手机连投影;有人跑去跟店主沟通Wifi信息,有人在调试播放器……一个多小时下来,问题没有解决,投影依然无法播放,结果是大家围成一个小圈,需要观看影像时直接看笔记本电脑。这大概是大家坐得最不分散的布展者之夜。朱建林站在圈子的中间,他声音洪亮坚定,整个演讲很有感染力。也许是因为好不容易可以开始,大家也听得格外认真。之后话筒按座位传递,每个人都发了言。

朱建林的布展者之夜;地点:阿婆东山羊大排档;戴章伦摄影

对我来说,朱建林参与的《冯火》月刊的工作方式更像是一种在特定场域随机聚集而成的“群”(group),而非一个基于某种共性,相对稳定的共同体(community)。《冯火》没有终极诸求,每期没有固定主题和固定的供稿者,甚至会在一个特定场地设定一个现场投稿栏。甚至连杂志的定价都是因地制宜,因时而变——“如果《冯火月刊》在越南发行依然卖一块钱,这就有点过分了。冯火认为,杂志的售价要根据语境而定。如果通胀很厉害,未来也可能卖一千块一本。”

因为没有一根HDMI线,在朱建林的布展者之夜,大家空前地聚集。《冯火》因为各种“没有”,而收到来自各路艺术家的创作支持,杂志运营也像是一种劳务收集。 假如《冯火》始终能保持作为一个开放式的创作集群,我在想,是否是因为杂志创办者与这本杂志之间总是少了一根HDMI线?

不 是 沙 龙

2018年华宇青年奖入围展策展人&布展者之夜策划者刘畑;戴章伦摄影

谈起“布展者之夜”的最初构想,刘畑曾说“它不是沙龙”。九夜过去,在最后一天关于“后革命”论坛的总结发言中,他说“前提”(condition)其实源自《G。C。D宣言》,而“communism”从词源看与“communication”密切相关。我没有追问他对“communication”具体形式的理解,只是想起“布展者之夜”的英文标题“The Nights of Work-er”。我猜,刘畑心中的“布展者之夜”大概像海子诗中的意大利文艺复兴:

那是我们劳动的时光,朋友们都来自采石场。

图片资料来源于刘畑、戴章伦及艺术家