来源:燃点 文:姚梦溪

前些年,中国的艺术研究只是体现在部分展览和艺术项目中,如今可以在不少艺术家的创作里嗅到,它伴随受欧美教育的一批年轻艺术工作者回归来势凶猛。“研究”受艺术生产者追捧,特别能代表今天艺术正在经历的,一场更大范围的整体转型。用图像去再现客观世界到参与和发起事件,再到寻求更多的史料背景进行分析研究。生产者不满足之前点到为止的表面批判,因为批判与被批判的对象已经在很大程度上被同化,需要从解构转变为一种重构的姿态,利用巧妙的手法来纪录并重新书写,使艺术生产发展出更有效的批判系统。

《重庆漂移》,重庆工作研究所(鲍大宸 刘皓南 李琳钰 单子曦 吴剑平 杨光影 余果 严然),单频录像截图,2018

《重庆漂移》,重庆工作研究所(鲍大宸 刘皓南 李琳钰 单子曦 吴剑平 杨光影 余果 严然),单频录像截图,2018

在这股研究性艺术势头出现之前,国内对在地实践、参与性艺术、艺术介入的争议和批评此消彼长。实际更早开始,艺术家便试图在创作中打破艺术机制化的隔膜,进入具体生活里去创作,并且脱离传统的展示系统,例如北京雄黄社和后来的夜走黑桥等。之后,艺术工作者以事件和行为作为理由,将自己投身到社会关系中去采样,过程中我们遇见诉求不同的艺术介入行为:李燎进入富士康工厂的行动,提示了艺术家超越学理的搅动者姿态;而社会敏感性研发部进入工厂的实践多少抛弃了艺术家身份把目的置于可能带来的结构性影响,又例如刘伟伟决绝的放弃作为艺术的生产,而选择带有政治议题的行动。其中的问题集中在,艺术生产能否回到社会空间中,形成更大范围的讨论?艺术创作是否也应属于行业外有明确创作目的的个体?事件发生在公共空间这个第一现场是不是足够,还需要回到展厅里重现吗?这些问题终究没有统一的回答,唯有通过实践逐步验证。

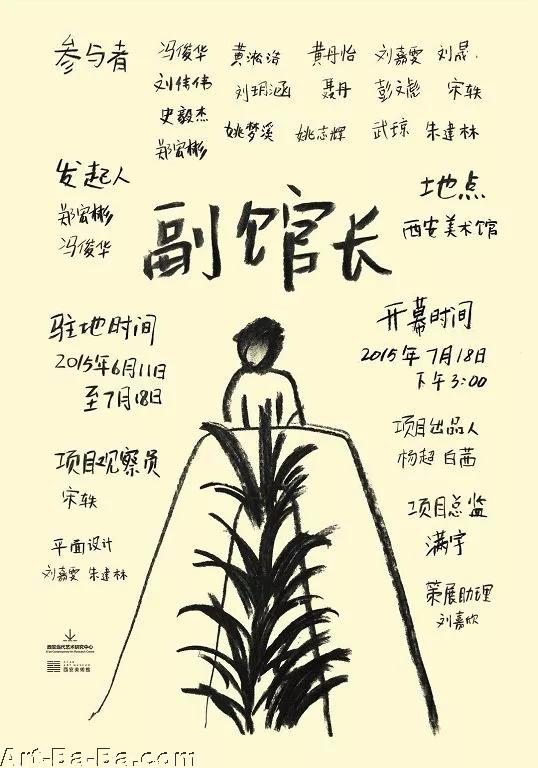

初探过后,想要找到更多答案的长期项目被发起,曾经参与过展览“不在图像中行动”的年轻人张明信和朋友一真一起组织了“移动的美术馆”,利用两台没有明确标识的军用型车辆做城市项目,他们的初衷相当朴素,坚持公共空间应该作为创作与展示场所,而日常生活则是创作的缘由。历经西安副馆长计划到兴庆宫公园的前期实践,满宇和郑宏斌成立了“西三电影制片厂”项目,号召广州西三村村民举起相机记录身边人、身边事,虽说目前村民实践意识并不清晰,但他们更寄希望于未来的某个紧急时刻,村民的日常练习形成的惯性会带动个体主动思考和行动。2016年广州几位年轻人发起“榕树头旅行社”项目,招募行业外的爱好者一同走访亚洲几座城市中的无政府主义自组织空间。2017年夏天上阳台建立,之前项目的参与者成为社员和业主,在一起尝试社群共生的可能性,上阳台拒绝被整体陈述并且作品化,它不以“艺术”实践标榜,而是脱离艺术的社会实践。

《后方》鲍大宸+董勋+吴剑平,录像装置,2018

《后方》鲍大宸+董勋+吴剑平,录像装置,2018

随后的实践开始更进一步运用日常生活、文献进行重写,并且越来越碎片化,马海蛟的项目《家庭分裂主义》(2017)和缪文君作品《归家计划》(2017)从分析各自家庭入手,试图从中找到原发的个体生命路径;何迟的项目《隔馆》(2016)因地制宜的塑造了生动的场景,逼使观众离开现代生活的惯性向他提供的思维间离走去;吴其育、沈森森、致颖的《梭罗河的歌》(2016)就不同文化和社会环境交融对艺术认知和地理版图重新探索。

这些试图摆脱艺术机制的项目都有一项共同诉求,即追问共生之所的真实面目。的确,艺术工作者正越来越渴望真实,只是真实是具有欺骗性的,“真”从来没有变成“实”,“真”位于事物表面,而“实”依靠搜集和分析才无限接近客观现实。如学者哈尔·福斯特(HalFoster)所说,真实应该被重置(repositioned),使其不再被隐藏或埋葬。今天生命本身成为技术的篡改对象因而形成全新的语境,假如生命不是一个自然事件,不是命运所造,依靠人为制定,那么生命必定是被政治化了的。不巧我们都生活在现代政治治理术之下:监管部门运用人脸识别技术实行抓捕;人们被花样众多的技术手段搜集信息,交易后投放回各个平台。艺术将自身投入并同样获取这些技术材料不足为奇,艺术急待变成生活本身,而不是成为其附属物或者消费品。格洛伊斯则提示,生活并不是生命体“自身”包含的东西:它是生命体在一种生活背景、某个生命长度和生活空间里留下的铭刻印记。今天艺术研究成为生命政治场域的深层原因,同时揭示了现代生命政治整体更深的维度。我们无法依靠视觉证明真实或者人造的事实,要仰赖艺术研究运用历史文献、技术、图像来重组信息,一次次把错漏的重要内容重新放到人们的视野中,才有可能触发意识、引起讨论,从而摆脱新自由主义生命治理术的辖制。

副馆长计划出版物

研究性艺术中的“艺术”并不直接实际存在,它是缺席和隐蔽的,所提及的文献和材料不是艺术,而是用来指涉艺术。评论家伊莎贝尔·格劳(Isabelle Graw)于1990年把研究定性为艺术家根据个人兴趣构建现实、并对这个现实提出假设性问题及实验性解决方案的过程。艺术家提供多重信息作为证据,既不是为了简单回溯已经过去的历史,也不承诺某件即将诞生的艺术作品,藉由证据之间的关系给出他的设想和发现。这也就是为什么研究性艺术总被区别于传统意义的作品,当作碎片化且未完成的素材。这类作品不再以物的形式出现,也不止事件或者行为的记录,而是多重材料并置后再次展示的过程。

“研究”必须作为不可或缺的部分从属于项目结构单并非全部,一旦将实践素材简单理解成艺术作品,就会漠视创作实践与当下的紧密联系,以及艺术研究千方百计摆脱学术研究后的特许身份。清华大学鲁迅研究的学者谢俊就艺术家石青的作品《鲁迅动物园》(2017)说道,在艺术行业里谈论鲁迅是容易的,艺术家有权利选择其中的某一阶段,并且嵌入今天的语境下谈相同的问题,相对来说文化研究不可能抛掉中间人的研究,这样就产生了厚重的学术包袱。正因为艺术研究具有“不受束缚的力量”和“无法预料的形式”,才能直接并联不同时空下的问题,从而避开一些历史研究中具有歧义的阶段回到问题本身。

石青《鲁迅动物园》。供图:明当代美术馆

石青《鲁迅动物园》。供图:明当代美术馆

看似碎片的研究文本,实则每一件事物都有意义,哪怕只是偶然的细节,都需要去推敲,这个充满偶然性的世界中很显然是无意义的纯粹事实,帮助我们牢牢抓住最真实的真实之重现。研究性艺术中动用的历史文献,不是作为复制者的力量存在,而是基于历史资料的移动重新让拷贝再次成为原作,因为原始的素材成为了作者想要再次写下的原作。现代性启动了一场复杂的游戏,不断把作品从一个场所搬到另一个场所,是一场解域化和再域化的游戏,一场去除灵光再恢复灵光的游戏。现代作品的原创性不由其物质属性决定,而需依靠灵光,依靠语境和历史场所。

艺术家哈伦·法落基为我们提供的正是这样一种有关图像的新哲学,任何一个图像都把它能够传达的所有信息摆在台面上了,没有什么是被压抑或不可见的。用暗合的结构关系连接其本不相关的事物,他关心的并不是暴露存在于再现背后的既有现实,而是去重建被封堵的现实,亦或是通过再现指出一个缺席的现实。尽管每个图像呈现的都是一个完全可视的空间,但每个观察者在面对图像时的视角都基于一种有限的理解——缺少的是对可理解与可感知之间区别的清楚认识。无论哪种情况,可见都不等于理解或可解。就如同陈界仁在完成他1983年的街头行为《技能丧失第三号》之后谈到的,摄像机记录下的图像只是停留在外部观众如何观看现场,而作为现场亲历者和发起者,停留在内心的惶恐、焦虑和其他感受是难以被图像记录下的。

泰康空间,“郑源:悬而未决”,展览现场,2017

泰康空间,“郑源:悬而未决”,展览现场,2017

研究性艺术不能回避使用录像这种媒介,因为连续的图像拍摄,证明所有的信息都在场。但是,即使一切图像都能被看到,也未必能形成联系,以至于无法看到具有关联性的实情,就如同美军无数次用航拍记录下纳粹集中营却没有意识到他的存在。学者戴维·罗威克(D. N. Rodowick)写到,图像的未来完全依赖于是否能够发现新的理解方式,在未找到新的参考框架提取图片数据之前,这些信息都只能沉睡在文献库里。延伸拉康的概念,研究性艺术讲述的是一桩桩与真实“错过的遭遇”,正因为遭遇被错过了,所以只能不断去重复。场景的重复是为了实现它们,而非去模拟它们,更不是去虚构它们。

郑源的新作《中国西北航空简史》(2017)给出了有关的参照,通过私人关系他找到西北航空自1989转制成企业到2002年被收购间,买入飞机的途径和卖出的路线,他像介绍家庭成员般一一为他们报上名来。作品中加入飞行射击游戏的声音,是九十年代前后孩童熟悉的红白游戏机,对游戏机的兴趣正是这代人被机器控制的开始。过去我们置身其中,而今天已经随改制失败被历史埋没。小部分人记录的飞机购入历史,到郑源接续的飞机售出的路线,像是从需要输入资源时期,过度到了国家输出战略上。在此我们不能仅仅注意被图像移动的结果,同时应该看到这个移动的过程,艺术家续写西北航空历史的重要之处在于,它从未出现在公共视野里,发布后便成了公共的记忆,移动的过程即政治。

郑源作品:一段(简短的)历史:曾经占据过这片天空(作者供图)

艺术作为知识生产或者艺术作为研究的发展,同样来自知识生产在生命政治领域的扩张。研究性艺术也在迅速的机制化,政治、历史、大众媒体与艺术之间的研究被集成一种跨文化的教育方式,教和学之间似乎让以研究主导的创作形成了某种模式化的参照,带着雷同的程式大量出现,难免被简单理解成一套艺术风格。一旦艺术被冠以“生产”之名,或是摆出批评的姿态、传播某一种在地“知识”,或者进行反知识的批判,它就能称之为是一种研究,而一系列探讨机制批判、女性主义、反种族主义、后殖民、科技批判、经济结构、城市化等话题的展览和跨地域的合作网络则进一步为这股趋势推波助澜。这部分“研究”确实受到新自由主义治理技术的标榜,但这一运动更为激进的政治实践青睐。

余果作品在上阳台展示的现场,2018

目前中国的部分研究型艺术还停留在表面模仿的阶段,缺乏进入特定问题的语境和文化意识。不管是历史性问题,还是当下的矛盾,首先应该将独立性和文化性作为基础,超越文化背景的研究没有语境支持,如今天同“后网络”在国内一样,追随潮流沦为一层表皮。早年中国当代艺术呈现景观化和符号化,和当时西方全球化的意识形态需求有关,景观化和符号化从外销型转为商业消费的新宠,两者都是去语境的。现在西方重心转移,迫使艺术家内省,面对真正的问题。中国自身的亚洲地缘和经济转型有着更为特殊的关系,艺术家急需重新认识属于自己的文化历史。另一方面在新的问题来临时刻,提供文化上的解决方案。面临艺术的转型,研究性艺术成为新的文化建设和解决手段,期待通过“研究”带来文化主体的重塑,从而形成一个新的文化系统。研究并不意味着去经验和感性,而是把被忽视的理性分析和写作重新拉回艺术中。从西方来的研究性艺术受到质疑的并不是方法的挪用过程,而是它的结果是否具有能够适用于本雅明所说的“此时”、“此地”的真实性,如果它没有居留的场所,便如同一件复制品无法融入历史。

广州上阳台冯火杂志装订现场,2018

广州上阳台徐坦工作坊对谈现场,2018