来源:艺术世界杂志

Amelia|采访、文

老羊、邱飞|图片提供

二十世纪九十年代初,“下岗失业”正在改变着中国社会的结构,也在改写着中国人的命运。在那样的大环境下,我断言:体制内最后一个大包袱文化人、艺术家、各类演艺人员等不久也将统统被扔到市场,任其自生自灭。一方面,曾是国家垄断独占的“文化宝藏”将任由聪明人开采,另一方面,体制内的文化人、艺术家、演艺人员等大部分将流离失所。在这种形势下,我于1995年策划了一系列与文化相关的项目,其中一个就是“艺术养老”。

......

经过十多年的时间,完全被社会边缘的文化人和艺术家已经不仅仅是从体制下岗的一些人了,而是更加庞大的艺术职化群体,他们没有实质性的工作,没有社保,自由存活。

——老羊,《亲爱的,老了我们就在一起......》(节选)

前些日子,老羊又一次提到“艺术养老”。当时,北京宋庄有位艺术家急需钱看病治疗,老羊、邱飞等一些上海“享乐主义一号营地”(以下简称一号营地)艺术区的艺术家拿出自己的作品义卖。艺术家的创作和生活是老羊关注的,社会结构变化中,老羊开始探索艺术家群体在现实中的理想艺术生态,解决艺术家的生存问题,他用“艺术区”的实践来推动这个艺术理想。

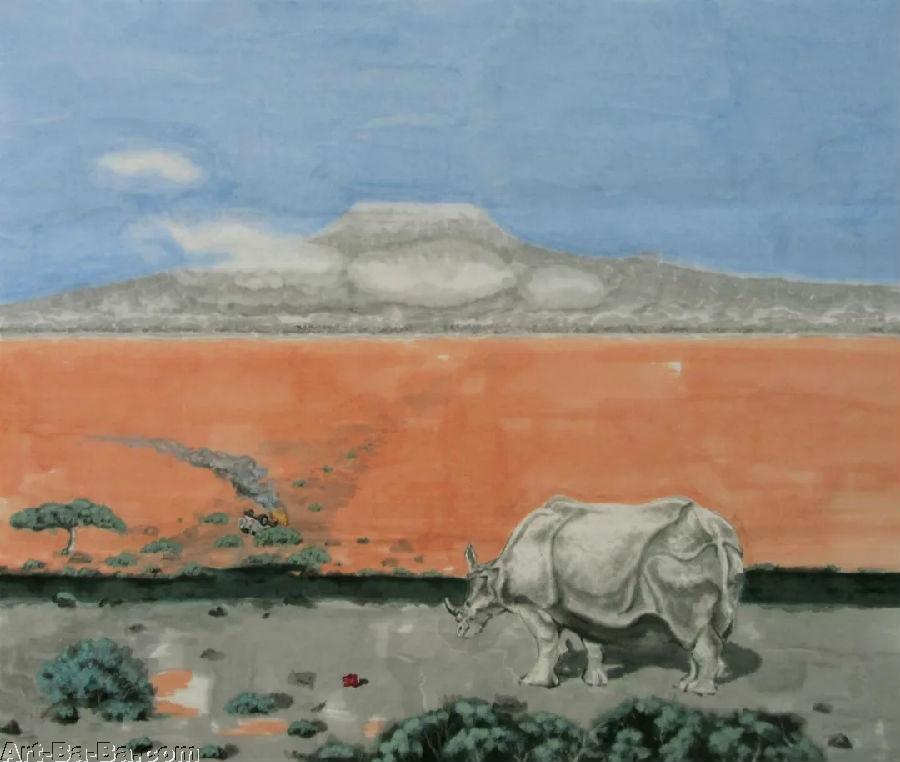

艺术家孙国娟在一号营地的展览《夜航》

2011年老羊发起艺术区项目一号营地,其位于上海奉贤,占地约20000平米,有6000平米公共展示区、活动区和艺术家工作室。营地最初的参与者大多是老羊的朋友。一号营地的艺术家大多来自上海以外的不同地域,在新环境的创作与生活,带着敏感性。日常观察、与个人背景相碰撞时的思考与感受,影响着他们的创作。一群在生活中比在艺术中更爱“折腾”的西南艺术家们(老羊、邱飞等艺术家均来自云南),种菜、烹饪、聚会自不必说,营地的公共环境也被他们不断改造翻新,就连猫猫狗狗也没有放过,成了日常“虐狗”一族,收留了一大群流浪小动物。老羊这样解释“享乐主义”:艺术家应该充分享受艺术创作和多种生活体验带来的快乐。

营地收留的流浪狗

邱飞画营地流浪猫,《泳者》,纸上水墨,26cm×19cm

虽然艺术家的创作,本源上是自发和个体性的,但和建筑师一样,艺术家可以“造景”。如果他们踏入公共领域,在成本、收益之余,艺术家“造景”的考虑因素会囊括更隐秘、长久、意想不到的因素。营地开放艺术家工作室,改善创造周围大大小小的环境,一系列的展览及活动日渐成为周围社区的日常与庆典。远在城郊,一号营地的文艺景观出现雏形。

然而这样的“景”,也在很多现实的案例中成为一把双刃剑,比如北京798艺术区,以及其他大大小小的艺术区。这次和老羊聊到的一号营地也是一个典型案例,从其开营、活跃到衰落的几年间,老羊更加坚定,艺术生态中艺术家才是最重要的,采访中他谈到了这些年新的实践经验,他也将选择放弃一号营地,着手“享乐主义营地”新的实验地。这样,当老羊说“艺术家的生存问题自古就有,也不必为我们艺术家担心”,我倒是更能理解。也许建艺术区是在现实中的视野,那么“享乐主义”才是他做艺术、建艺术区的原动力吧。

当商业寻求与艺术、文化相结合,从而介入地域环境的改造时,项目的发展模式与创作生活的生长机制往往在现实中存在矛盾。不管艺术区的规模有多大,它的项目展开有多么需要自上而下的力量,必须同时有一股能够与之匹配的艺术家个体的活跃性,而这股活跃性来自于艺术家的日常,以及艺术家之间自发的、日常性的交流与活动。

艺术创作,根本上是一种独立的精神活动,不管什么时代,战争还是和平,经济和市场都不是决定、衡量艺术价值的根本,艺术家个人的物质贫瘠或富足也和他/她的艺术没有特定关系。其实不管是二十世纪九十年代老羊在国有体制改革下“艺术养老”的思考,还是新世纪“艺术区”的实践,他其实心知肚明,一直抱持艺术家的生存困境是从古到今一直无法解决的问题,而真正的艺术家和市场无关这样的想法。

ArtWorld: 老羊能聊聊你早年做摇滚的故事吗,你是什么时候开始重新专注于绘画的?

老羊: 我是2016开始回归到个人状态成为艺术家的,之前有13年时间,商业、广告、会展、演艺等等都做过。你说的“做摇滚”那是比较早的故事了,我最早关注中国摇滚音乐是1993年,曾经想举办一个摇滚音乐节,策划筹备一段时间,但因为投资方缘故没有继续。也因此,我一直和摇滚圈保持来往,也一直做一些支持摇滚乐队的事情。后来在2002年元旦,我们自己的公司投资举办了“昆明现代音乐节”,这个音乐节是中国第一个经过文化部门官方批准的摇滚音乐节,也是中国第一个户外大型的摇滚音乐节。七天的演出,共邀请40多支各地地下摇滚乐队参加演出,还邀请了几十个包括当时最关注中国摇滚音乐的乐评人、媒体人和摇滚推广人来观摩交流。筹备期间受到相关部门的阻挠,演出前第七天才将演出批文下发,演出基本来不及售票,英伦的乐队和大部分台湾地区的乐队不能参与。我们顽强坚持做下去。当时音乐节也不似今天的这么商业,音乐节乐队和来宾乘飞机往返,住四星、五星酒店,那时候更像是一次阵营的集体呈现和摇滚圈的交流盛会,后来被业界称为“中国史上最奢华的摇滚音乐节”。代价是我的公司赔了近百万的银子。当然,这个经历和经验非常重要,它让我意识到专业的意义。如果有机会再让我办一场摇滚音乐节,我一定还会办成中国甚至世界最专业、最具音乐性的音乐盛会,而不是一场简单的商业演出。

ArtWorld: 后来你是怎么来到一号营地生活创作的?在这生活的艺术家和文艺工作者大都来自哪里,来营地前你们彼此了解吗?

老羊: 一号营地是2011年我发起的一个小规模艺术区项目,最初的所有参与者都是我召集过来的,大家因艺术而认识,自愿走在一起,包括艺术家和文化公司、艺术机构,他们大部分和我是老朋友。我们都有着推动艺术的理想,大家根据各自的需要在一号营地选择和租用空间面积,通过“公共约定”来维系一号营地的存在和发展。2012年一号营地开营,正式对外开放。这是上海第一个有完全的艺术主张,具备经济独立性,以策展人、机构、艺术家为一体的综合艺术区。

ArtWorld: 奉贤地处城郊,当时在环境上对于成立艺术区有哪些有利和不足条件?你们怎么建立起艺术区的各种环境的?

老羊: 一年多时间里,一号营地开放了一系列艺术空间和艺术家工作室。另外,为了有个良好的公共环境,我们用艺术区公共经费购买了提供旅客休闲的户外座椅,雇人把四周的垃圾和大面积有害植物清理,竖立了营地形象牌和指示牌,还建了爱心收养小动物的“流浪者之家”等等。其间几个艺术家8因为个人发展原因离开,一号营地又新增了十多位艺术家9来这里进驻创作。

一号营地活跃和专业的艺术氛围,很快成为上海地区一个代表的艺术区,也成为上海奉贤地区的一个文化标杆,政府关注,开始介入,也给予一些支持。2014年由我策划,红耳艺术空间协助实施,一号营地承办了海湾旅游区管委会主办的两个代表文化项目“有限无限——国际户外雕塑(装置)现场”和“怒放的生命——上海艺术区艺术家邀请展”。而这一年由一号营地成员自发举办的公共开放的活动却减少了。起因是有人以质疑姜永(艺术区村长)和绿地的关系为理由,开始不按照《合约》缴纳租金、公共费用甚至卫生费用......坏的连锁反应开始发生。

2015年,政府开始规划扩大艺术区规模,同时,更多的人不按照《合约》缴纳租金、公共费用、卫生费用。红耳艺术、泛亚艺术空间也表示失望退掉部分空间停掉相关项目,艺术家金大建、李红菊、王耀华相继退房搬出艺术区。维护一号营地的形象、环境工作没有继续,公共开放的活动也没有再做。同时,房主绿地也发生部门人员变换,与一号营地对接的团队被调到国外,新接手工作的部门借此与政府单边合作,不顾之前协议。

2016年政府接手艺术区,将一号营地外接的几个街区统称为“玫瑰风情一条街”......现在是基本没什么真正意义上的艺术内容,也基本没有什么作为,一些零星的活动展览由政府代理人在做。

ArtWorld: 你们一起做了哪些类似“艺术造景”这样的项目?你们如何在艺术上交流?

老羊: 艺术交流是一种自然的日常行为,随时可能、可以发生。比较专业的交流其实都是通过展览或者活动诱发的,因为这个时候,艺术批评、策展人、艺术家都会提出问题或者思考。在上面的一号营地基本介绍你看得出我们做了很多事情。至于“艺术造景”“艺术会展”“艺术养老”“享乐主义营地”“艺术区建设与发展”等等这些方面的思考,其实很多是我作为策展人个人在思考的问题。

ArtWorld: 你提到了叶永青提出的创库的概念,和诸如北京的圆明园、小堡村、北京宋庄这些艺术自然村不同,那么在迅速召集百来号人建立规模化“工作室群”,会需要哪些重要资源?

老羊: 不是提出,而是叶永青和唐志冈他们直接就操作实施了。确实和艺术自然村不同,创库是中国第一个艺术区,根本区别在于艺术区有发起人,有主张,有规划,有统一的进入,也有管理和公约,这是自然村不具备的。至于需要什么重要资源,说到核心,就是组织发起人在艺术圈的号召能力以及整合艺术资源的能力,这个是艺术区的灵魂,全世界都一样。现在全国各地的艺术区做不好,其实就是“灵魂人物”太少,甚至根本没有(政府主导的艺术区基本如此)。

ArtWorld: 在艺术主张上和艺术生态上,艺术区和艺术自然村会有怎样的不同,对个体艺术家会有怎样的直接影响,可以讲讲你的经历和体会吗?

老羊: 艺术自然村是艺术家扎堆,抱团取暖的地方,同类相吸的物种自然聚在一起,形成类文化。个体构成了艺术自然村的一员,但其实也是适者生存,遵循社会规律,所以,艺术自然村的艺术家来来去去。

艺术区不同,这里只谈我的实作方式。我的艺术区里的个体是“镶入式的”,是我根据艺术区的规划和发展需要来选择的,他们的工作室是免费的,艺术区会定期为大家举办推广活动,会促使产生一些具有造血机能的项目,解决艺术家生存问题,让他们能长期稳定生存在艺术区,成为艺术家生态系统中最鲜活的部分。但他们要遵守与我的协定:一直要为艺术区提供免费的专业服务。比如,有设计经验和能力的艺术家会作为设计人员义务负责为艺术区所有的宣传和活动提供设计;策划人员义务提供策划;其他艺术家要负责艺术区各项活动实施时的对应项目,或者诸如接待、组织、布展等等工作。他们是非常稳定的部分,比艺术区的机构和空间还要稳定。

ArtWorld: 你很早就开始了解和研究艺术区的概念,那时中国艺术区的概念和实际发展是什么情况,当时是什么驱使你去关注、探索艺术区的构建?你在探索这个生态区的实际建造时,又会从哪些实际条件、历史借鉴或者是理想追逐去进行?

老羊: 我算是中国最早期进行各类文化艺术活动策划推广的其中一个人吧。作为策展人(早期就叫策划),无论遇到什么课题,都会从广度和深度两个方面去了解研究这个课题,从中发现本质的东西,提出解决方案或者研究结果。

艺术区的概念,最早可追溯到二十世纪四十年代的美国纽约苏荷(SOHO)工业区,二战后的贫穷艺术家与设计师们利用这块废弃的工业厂房,从中分隔出居住、工作、社交、娱乐、展示等各种空间,在高大宽敞的厂房里呈现各种创作生活方式,很快成为城市中最具个性、最前卫和最受年轻人青睐的地方。到二十世纪后期,完全形成了工业化和后现代主义完美碰撞的社区形态,也就是LOFT。上世纪末影响到中国,于是有了中国最早的艺术区“昆明创库”,就是我说的有核心发起人,有观念和理念,有管理模式和生态发展考量,有群体参与等。同期出现了北京的藏酷新媒体空间、上海的比翼艺术中心以及上海苏州河畔的东廊画廊及大批艺术家工作室、北京的艺术加油站和远洋艺术中心等,然后一发不可收拾,发展到最大状态就是北京的798艺术区......到后来又随着创意产业的兴起,复合样式的文创园大量出现,现在更有文旅农业综合体、特色小镇等等形态出现,都是将文化和艺术生活方式杂糅在其中。

ArtWorld: 这样的探索随着时间的变化有没有新的发现?

老羊: 如果将这些一个个的艺术区、创意园区系统加以研究,你就会发现,所有的都是以艺术的狂欢和繁荣出现,然后以商业和政府的高调进入而衰退或消亡,国内国外无一幸免!

为什么?为什么以自由艺术家自发状态下形成的艺术区会繁荣,而以资本和权力主导的商业及政府介入后马上就变得糟糕了?

根本就是艺术文化本内容被商业和政治削弱了,能让人持续参与的文化艺术内容变少了,甚至变得不伦不类,没有文化的消费或者说教,人们对此并不感兴趣。你可能会问,商业的介入和政府的介入不是更好吗?他们有钱有势。答案完全不是,商业是唯利而来,政治是唯名而来,都在分抢名利的蛋糕,在文化艺术的投入上其实却少得可怜。无需解释,比如北京的798,商业和政府没有过度介入时,每年艺术区给当地带来百亿的收益,如今呢?投入百亿但收益却反而下来了......再比如纽约苏荷(SOHO),随着地区不断繁荣,大批商业品牌开始进入,房租不断上涨,艺术家们不堪重负,纷纷搬了出去,SOHO 区从艺术中心演变成了现在昂贵的商业中心,同时世界各地的文化朝圣者也不再前往。

研究和思考这些是非常有意义的。我在2009年一次商业地产研讨活动中,提出了“文创二八定律”,它是研究艺术区的结果,可能还是全世界目前唯一能够完全解决商业和政府既得利益时又无能力持续投入文化艺术的情况下,保障一个艺术区(一种文化生态)长久存在和发展的方式。有兴趣你可以了解一下。

ArtWorld: 中国艺术圈近年来越来越商业化,也包括早些年的繁荣及泡沫,这种现象是否会让人忽略其实一直存在的艺术家的生存问题?艺术家的生存问题本身,也许是和时代没有直接联系的,而对于这个问题的重视和解决方式反而和时代有关,和大众对艺术的理解有关,想听听老羊你的想法。

老羊: 艺术市场从古到今一直存在并发生作用,艺术市场好对艺术家整体都会有好处,从市场的角度来说,有些艺术家作品卖得好,有些就不好,实属自然。对真正的艺术家来说,市场体现的不是艺术的高低,只是运气好坏而已。

艺术家的生存困境也是从古到今一直无法解决的问题。在这个问题上,我认为艺术家的生存困境无需要解决也无法解决,艺术是纯个人的表达,艺术家是独立的精神个体,不属于任何一个阶级,它应该永远独立存在。他们不能彻底融入社会成为社会人,只能做社会的边缘群体。艺术家身在其中自得其乐也自生自灭。

ArtWorld: 你觉得是什么构成了一号营地的艺术生态的基础?

老羊: 当然是人!一群热爱艺术和生活的人,还必须是一群内心干净无私的人。事实证明,离开这样的人,一号营地就此消亡了。

ArtWorld: 一号营地在一开始有没有比较明确的艺术家的主张?是不是也可以把一号营地理解为你“享乐主义营地”的一号实验地?

老羊: 是的。我一直寻找合适的机会,在不同的地方构建二号营地、三号营地......

ArtWorld: 你提到的“爱动手”是否正是快乐的来源之一,这和你们在家乡的生活经验有关吗?你觉得西南艺术家对待生活、创作的态度和方式有什么特别之处吗?

老羊: 生活和艺术密不可分,可能是西南艺术家面临的城市压力小,大都比较热爱生活,是“生活型”的艺术家,基本上是一边享受生活一边创造。“动手”的确是我们“艺术享乐主义营地”的一大特征。营地作为一个要长期发展存在的艺术区,艺术家要长久生活在一起,除了动手去完成自己的作品,还要完成很多的日常劳作,这个是艺术生态形成的基础。比如艺术家的菜园、艺术家的花园、艺术家制作的场景、艺术家的厨房和私宴、艺术家经营的小店铺......甚至艺术家劳动本身的场面,都构成艺术区生态文化的一部分。

艺术家自种菜地

ArtWorld: 能否聊聊在“享乐主义营地”里通常的生活和创作是怎样的,一年中你有多长时间驻在一号营地?你在一号营地于艺术和艺术之外有什么新的体验吗?

老羊: 肯定是一边生活一边创作。刚开始的三年,我几乎所有的时间都在一号营地,策划、组织各类活动,接待外来探访,还要照看收养的十多条流浪狗......间中创作作品,很忙的样子。不过,自从政府“接手”后,我的大部分时间就被分成多块,在上海、北京、景德镇、昆明往来,有时候去其他的地方,参与一些活动,跨界做些作品。

说到体验确实也很多,一号营地的产生和消亡,让你如看电影,人性和事情很精彩......当然,这些都成了我研究和推动艺术区的经验。

ArtWorld: 你何时开始以陶瓷高温颜色釉作为你的创作方式?

老羊: 2015年年底,因为定了2016年6月要在云南民族博物馆举办个人作品展,于是就想,不能老是搞油画、雕塑的展览,应该有更多的探索和实验呈现。正好我之前在景德镇某陶瓷文化公司做策划顾问,有两年陶瓷研究的感知和认识,我发现陶瓷高温颜色釉是一个非常独特的材料和艺术媒介,也是近三十年才逐渐发展壮大起来的陶瓷工艺,相比过去也相比国外,如今景德镇可以使用几百种颜色釉这种化学物质来创作,这是整个世界陶瓷史的新结点,古代的人根本都想象不到,而我们中国很可能像“陶瓷青花时代”一样产生一个“陶瓷高温颜色釉时代”,引领世界陶瓷艺术的发展。这归结于陶瓷高温颜色釉不可复制的特性,让陶瓷艺术真正从工艺美术步入了创作型艺术,这将是质的飞跃。所以,我从2016年1月开始一头扎在景德镇,连续五个月创作,2016年6月25号举办了《釉当别论——老羊高温颜色釉画作展》,反响很好,没有白白辛苦。

ArtWorld: 你觉得创作和环境有多大的联系?你通常会怎么安排你的创作时间?

老羊: 环境对我没有影响,甚至还是一种好的激发,我是随性工作的人,能结合不同的环境和材料进行思考和创作。

ArtWorld: 什么是你主要的创作题材?在你的创作中一直想探索和表达的是什么?

老羊: 可以把我的作品归类为当代艺术这个范围。反映当今的社会,体现我在其中的思考和表达,这个是我一直坚持的。

ArtWorld: 现在你回云南会做些什么?

老羊: 如果回到云南,和在上海、北京、景德镇或者其他地方一样,仍然会做策展人和艺术家该做的一些事,这个是宿命。

老羊,《基督被放下十字架》,陶瓷高温颜色釉,87cm×83cm,2016

老羊,《窗外又下雨了》,陶瓷高温颜色釉,27cm×28cm,2016

老羊,《跑到前面来》,陶瓷高温颜色釉,27cm×28cm,2016

几年前,邱飞离开云南,行往上海,他要在一号营地生活、创作。在这里,时间的感受变了,江南的气候也更加古怪。昆明、上海,城市的气息也不太一样。对于邱飞,时空的差异,延展了生命的宽度,而他的创作和生活息息相关,邱飞认为生活状态和价值取向比艺术本身更重要。

水墨作画,大概不是邱飞的选择,是习惯,从孩子对物理世界的痴迷,到“成人对生活的好奇”,水墨与宣纸间的不确定性对他产生持续的吸引。一个艺术家在生活中有感而发属常见,但是把日常的观察与感触,一以贯之地沉淀、思考,不去为了艺术添枝加叶、过分修饰,也不因寻求外在的形式而随意地肢解生活的原料,我想是难的。邱飞将生活中的细节和表象背后的东西,用理性和转动自身角度的方式以保持细节本身的气息,然后在艺术中给了它们一个新的瞬间。在邱飞的风景里,我看到的不是无人认领的“无限”,我看到一个人,存在于每一格特定的时空。

ArtWorld: 能谈谈邱飞老师你在云南的生活吗?

邱飞: 我是云南人,之前也在北京待过,云南地域相对封闭边缘,与中心文化的疏离反倒是让这块土地更具独立性,这对于做艺术来说未尝不是好事。它有自己的节奏和呼吸方式,像是一条自然流淌的河,沉默蜿蜒,不紧不慢,我喜欢这种感觉,不拧巴,不浮夸。

ArtWorld: 你是如何从云南来到一号营地的?在一号营地的这几年,你有哪些重要的生活、创作经历?

邱飞: 2013年1月3日我从昆明来到一号营地,当时下着雪,让我很兴奋,你知道在昆明难得碰到下雪。这也是我第一次到上海,不知为啥我之前从未想过要来上海看看。当时是因为在上海多年的老朋友老羊推荐过来的,他亦是艺术家兼策展人,参加一家艺术机构驻地艺术家创作项目,或许因为机构老板聂元伟先生的性情人生和 对艺术的热情与见解,我们现在也成了好朋友。上海时间总是过得比云南快,自己变得更具宽度与理性,思考和创作方式也跟在云南有了很多不同。

一号营地的聚会

ArtWorld: 在艺术区里,聚会和交流是很日常的状态吗?你觉得怎样的交流会对一个艺术家来讲是重要的,会让你融入其中?

邱飞: 刚来的时候很热闹,聚会多,大家都习惯相互串门,经常一起喝茶吃酒,天南海北。对于人来讲,我觉得生活状态和价值取向比艺术本身更重要,你选择怎样的生活,就是怎样的人,就会出相应的作品。每个人气息不一样,你会嗅到不同的味道,不管是否相似,都会有所感,也挺有趣,我喜欢平等、顺其自然的交流,否则就是自说自听,浪费时间。

邱飞和老羊一起下厨

雪天海边采蛤蜊

ArtWorld: 你的作品似乎有时有很强的现实性,但用生活化、个人化的细节去呈现,这样的表现方式和风格感觉在作品之外有很多非视觉性的积淀和思考,或是一幅作品里它有故事或隐喻、象征的长线探索与思考,又最终落在一个瞬间,这些是我个人的感觉,想问问老师你的创作方式会是怎样的?

邱飞: 你总结得很好,人这一生就是迷茫、认知、沉淀、思考和变化的过程,有的所感是即时性和充满日常性的,有的是一个问题的长期沉淀和修正,这个过程中理解和认识的状态或许会有不同,不过那条线是延续的,我更倾向于隐喻和象征,这可能和我的思考方式有关,它有种承前启后的的意味,但这意味不能无休止地泛滥, 它会耗损表现力,像你说的那个瞬间很重要,也是最难点,所有的努力都是为了找到那个最合适的瞬间。

ArtWorld: 你是怎么开始画“24节气”系列作品的?花了多久把这些节气画完整,这里面会有哪些观察和体会呢?为什么会选择这样的传统题材来进行新的创作?

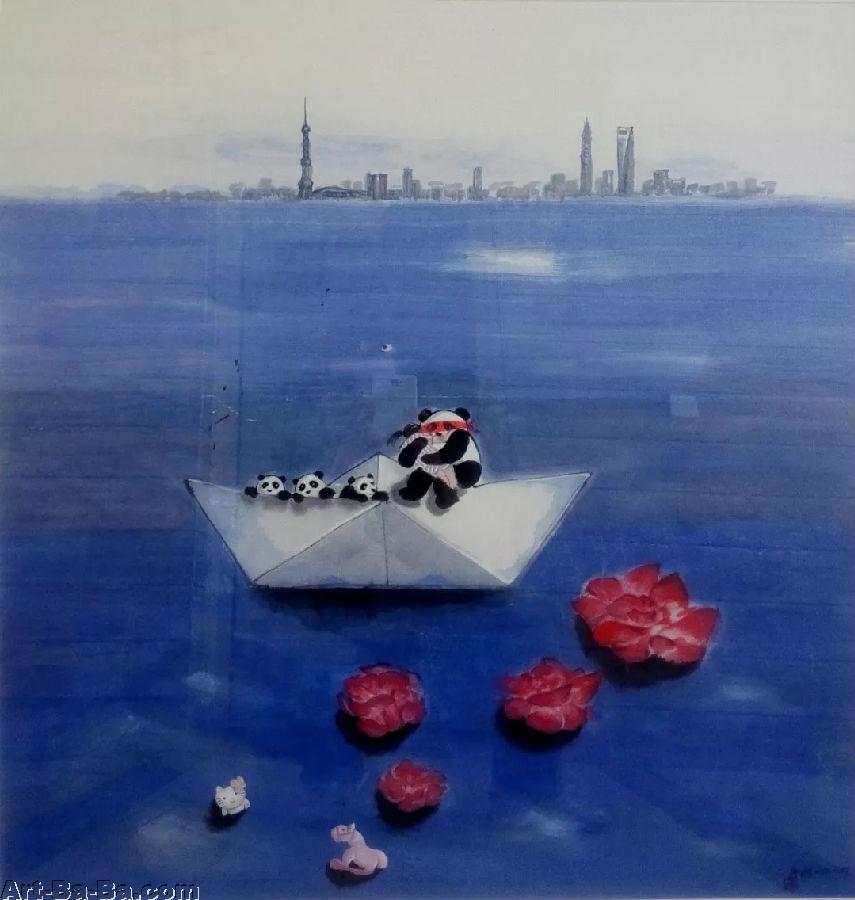

邱飞: “24节气”是我刚从昆明到上海的第一个系列作品,时空的变换会引发身心上的微妙变化,于是很自然想到二十四节气。尽管它是个传统题材,但引发构思的起因却是个人体验,所以内容和节气名称并没有必然的联系。在这个系列里,风景更像是个人体验的道具,里面也会有现实社会状态的隐喻。到目前为止完成了6幅, 本来是想有计划的完成整个系列,后来觉得应该像节气一样自然,有感而发,于是并没有给自己限定期限,我想这会更有意思。

邱飞,《24节气―芒种》,宣纸水墨,96.5cm×81cm,2013

邱飞,《24节气―小寒》,宣纸水墨,96.5cm×81cm,2013

邱飞,《24节气-小暑》,宣纸水墨,96.5cm×81cm,2013

ArtWorld:你一直用水墨作为主要创作方式吗?水墨的方式对于你来说为什么是最合适的呢?你在作品里一直想要表达或者探索的是什么?

邱飞: 有时也会根据需要尝试别的材质,多数是水墨,主要起因首先是出于习惯。小时候最早接触水墨,对水墨跟宣纸相遇后产生不确定性效果的迷恋,这应该是出于孩子的好奇心。随着年龄的增长,意识到生命本身的不确定性,里面充斥了焦虑与喜悦、希望和幻灭,拥抱与逃离、爱和恨、生与死,这是成人世界对未知的好奇,也是生活本身的魅力。我学画之路自学偏多,进行过程中出现问题也需要自己解决, 麻烦得到释放后会有种快感,人一方面需要掌控力,一方面需要内心的自省、破坏与重塑,回到画面本身也是如此,水墨材质本身的特性能更好地给我这种与自己的争斗与融合。水墨材质特性与生存体验的未知和可能性,是我觉得生活有意思的源点。

ArtWorld: 你曾是广告人是吗?从什么时候开始你不再做广告了?你是否还在关注广告?

邱飞: 对,曾经全职做过平面设计,现在偶尔也做,并没有完全脱离,只是关注点从设计时的“物”,更多回到绘画时的“人”。当然,这并非说设计不需要考虑人,相反它是一种人性的物化表达。

ArtWorld:之前也有看到你和小孩子一起画画,他们是奉贤区的吗?最近你一直在外画画,这和你前些日子的状态有什么不同吗?

邱飞: 没在奉贤,那是高桥的一家公益文化机构,年初我去免费给一些喜欢画画的孩子上了些课。没多少不同,不同点是行多于思吧。

ArtWorld: 从你的经历来讲,理想的艺术生态是怎样的?其实奉贤离城市中心有一定距离,城市本身对你的生活创作影响更大,还是你周边的环境呢?

邱飞: 如野草般自然生长,尊重个体的表达是最好的艺术生态。生命历程注定阻力重重,阻力有时能焕发更大的生命力。奉贤在上海最南边,有趣点正在其边缘性,梅雨绵绵,与上海若即若离,这恰是我眼中的江南。

邱飞,《让我们荡起桨儿》,宣纸水墨,68cm×71cm,2014

邱飞,《开学季》,宣纸水墨,97cm×27cm,2014