来源:OCAT深圳馆

Pu Yingwei par Pu Yingwei

蒲英玮写蒲英玮

策展人/访谈人:宫林林(以下简称G)

艺术家:蒲英玮(以下简称P)

黄昏记忆

返乡,高清彩色视频,有声,10 分35 秒,2018

G:你是从什么时候开始提笔进行小说创作的?在此之前你的创作是以绘画为主吗?

P:在大学期间首先读的是版画与印刷专业,也就是书籍装帧,之后二年级转到了油画系。其实在进行小说写作(其实我并不准确地认为我的写作是小说写作)与之前的绘画阶段之间还有一个比较长的时间跨度。可以说我在国内大学时期学习绘画,然后来到法国这边开始写作,“小说”或者是虚构写作是比较近期的事情。开始写作的时间恰恰是我刚来法国的第一年,由于当时还在准备考学和学法语阶段,没有工作室,也没有产生作品的新视角,所以选择写作是一个很“自然而然”的、低成本的表达方式。当时的很多写作也是比较“被动”的,去写一些巴黎展览的展评,做一些顺手的翻译,其实就是抱着一个力所能及的心态去做点事情。之后渐渐有了不少约稿,写得越多,对写作的认识或者说掌握也渐渐成熟了一些(而写作反过来改造我也就更多),我变得更加主动了,逐渐觉得写作本身可以是一个“制造语境”的行为。恰逢川普竞选那年“后真相”这个词语的浮出水面,我也逐渐开始我的虚构写作,目的是发明一个理想的副本,通过叙事结构来传递某种思想。所以在这个意义上,我自己觉得这种虚构写作更接近理论或者是寓言。

《游牧小说-圣洁玛利亚修女照顾萨拉姆岛孤儿》,19世纪殖民地明信片,纸质铅笔,2016由中国寄往法国

图片由艺术家提供

G:写作对你的改造有哪些?

P:改造是全方位的,但我不是特别愿意把它“拿出来”,让每个局部都明明白白的,这样反而就有点无趣了。这种改造更多的是处在一种“伴随”的状态下,你知道它就在那,你与之同行。比较宽泛地说,写作现在成为一种习惯,也有很多作品是基于写作的,它在你生活和创作中占到的比重越来越大。你会觉得写作在某些时刻“拯救”了自己,也就是说当周边条件让你很难去创作什么的时候,你却总能写作,哪怕是一两句话。这种创作行为的“自足”是非常重要的。

G:在你“跨越”到写作之前,绘画创作的题材都是什么呢?在去法国之前你所关注的问题及视角跟你出国之后有很大的不同吗?

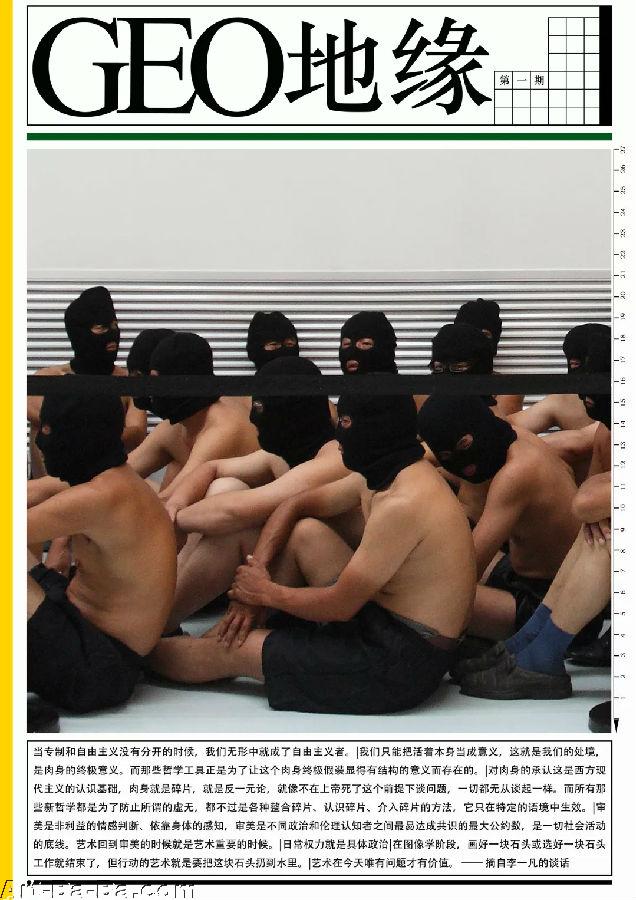

P:如果以今天的视角来看,当时的创作还不能称为一种题材。更多的是表现出对某种东西的兴趣,比如身体、社会、宗教、废墟,可以说是一种很宏大的关注点。当时和李一凡老师交流非常多(他也是后来我《GEO地缘》杂志的第一期人物),其实已经接触到例如“审美是元政治”这种在今天看来依旧受用的观点。如果说出国后,相比差别更多的是一种深入,也就是说你学习了如何系统地把这些兴趣点(也许是在你性格当中的)转化为具体的研究与具体的视觉语法,通过什么样的路径,等等。同时也更接近你自己。

《GEO地缘》第一期-李一凡,纸质出版物,2016

图片由艺术家提供

G:到国外之后,主要是跟法国的老师、同学交流,他们对你的启发大吗?对另一种语言(法语)越来越纯熟的使用,是不是也渐渐打开更广阔的空间?以我的经验,不同的语言意味着不同的思考方式,不同的主次顺序,不同的“感性分配”。

P:在知识层面,一个既成的事实是,有些我们在大学时期才开始接触到的思想,对于他们来说是一个熟知很久的文化常识。起初会花些时间去弥补这种时间差,但最终你会掌握到同一件事情在几种完全不同的语境中的状态,这个可能是我认为的“更加广阔的空间”。它不是一个单向的增长空间,而是一个多重的空间,你在这之间反复行走。而我认为”不同语言所代表着的不同的思考方式“是我无力去评判的,因为我起初只会中文,现在成为一个以中文为母语,同时会法语的人。可以说我的法语必然会建立在中文的基础上。所以我认为我从未真正/仅仅掌握法语,而是一种混合后的第三语言。

G:或许这个第三种语言才是你自己的语言,你的思考和表达工具?

P:我觉得是的,或者说“不可避免”地成为了我的思考和表达工具。所以我比较关注个人经历的原因也是首先在于经历是一个主动的选择,之后个人反过来也被经历所塑造。我觉得“第三种语言”甚至可以说是个人与集体的一个链接点,以我们的喉咙为通道。也就是它从我自己的口中说出,而其背后是混合了这个”第三种语言“所代表的不同的文化特质与历史遗产。

G:为什么选择去法国而不是其他国家留学?

P:法国的选择其实还是有多方面原因的,首先是因为我之前感兴趣的后马克思理论(朗西埃来川美讲座那年我应该是大三,觉得“感性分配”、“审美政治”这些都是很有趣的概念)。其次是也是在我大三的时候,由于约翰·莫尔奖的原因,我去英国驻留过一段时间,现在想想我挺幸运的,在很早的时候就可以以艺术家的身份去接触驻留机构、双年展策展人,等等。但去一趟下来我觉得英国可能不是我会适应的氛围,学制太短了。第三点,也许是最重要的一点吧,就是法国公立美院是免学费的,家里压力也小一些。所以综合以上几点,法国其实对我来说是个必然的选择。

G:在动笔写作的同时,你是否喜爱阅读?能否分享一下你的个人阅读经验?

P:我觉得我的阅读经验其实挺普通的,谈不上深刻或是猎奇,甚至谈不上独特。不过我并不沮丧,现在我更多的把这种“平庸”作为一种立场。就像我在自己的简历中把自己的日常生活当作一种普遍性背景来运用是一样的。如果非要说特点的话,我觉得就是我能从任何句子和任何情景中发现一些句子并为我所用,比如一个长句中的某个短句,你在阅读上半部分的同时就会想象接下来的部分;或者是某些词语,在此刻你阅读的文本中出现,但也同时在你曾经阅读的某个语句中出现,那么这个句子就会被召唤回来。你可以看我上一篇写作的导言是罗大佑的《恋曲1990》,最近这一篇的结尾又是鲁迅的《呐喊》,再一篇可能又是荷尔德林的诗歌。我觉得作为艺术家,我们是时刻敏感于世界的,所以我要的东西(或者刺激我写作的东西)也是普遍存在的。

G:你说到导言或结尾引用的那些句子,是因为在你写的时候这些书从你脑子里面冒出来了,还是你刚好那个时期在阅读这些书?

P:相遇是注定的,也就是说当你对外部世界报有一定的投射的时候,你总能发现符合这个期待的东西。所以真正的“现实“其实是很松动的,而”时间“也同样如此。我可以做的,就是打开自己的敏感神经,去感知这些环绕在身边或者潜藏于体内的事件、记忆、知识,等等,来服务于我当下所做的事情。就拿鲁迅的那本《呐喊》来说,它是我上小学时买的,今年收拾家的时候突然看到,觉得可以再读,就带到了法国,就摆在我的书桌上。然后我在写文章的那段时期会随便翻翻眼前的书,看到了之后就引用了那一段。而这段我之前肯定也读过,不过现在又被重新激活。就拿这件小事来说,这里面已经包含有了:历史、事件、知识、偶然等等元素。相信其他的“相遇”也是如此。

G:你觉得用“虚构”来概括你的写作类型比“小说”更合适,对吗?在你自己的定义里,什么是小说,什么又是虚构?

P:对我来说,以字面的意义来看,“虚构”代表一种模糊的状态,而“小说”所指的则更加明确,正因为我不倾向于去定义,所以我才更倾向于选择“虚构”这个词,因为它是悬而未决的,可以是任何事情、任何形态。就像我们说“移动影像”比“剧情片”更加抽象一样。在这个关系里,我不希望被定义,所以我首先能做的就是不去自己限定。当然,它不限于文字,甚至恰恰相反。是文字给予了虚构以结构。影像、绘画也可以提出另外不同的结构。

《关于永远的最后一天》-“永远,比从未到来更加漫长”,摄影,2016

图片由艺术家提供

《图集-关于异域文化的恋物》,摄影,2017

图片由艺术家提供

G:有一种文体叫auto-fiction,自我虚构,很多法国的小说就是这个类型——既不是自传,也不完全是虚构,你觉得这个概念适合你吗?

P:在方式上说我是认同的,只是说我可能最终指向的不是auto,“自我”在作品中的使用更多的可以定义为“言说现实的一个真诚维度”(可能也是我唯一相信的维度),所以我会感兴趣个人史、口述史、传记性写作,等等。

《法语电影1》,影像截帧,2017(1)

图片由艺术家提供

《法语电影1》,影像截帧,2017(2)

图片由艺术家提供

《法语电影1》,影像截帧,2017(3)

图片由艺术家提供

G:反过来说,宏大叙事总让人不好相信,是因为缺乏真诚维度?

P:我的立场更准确地来说是“缺乏细节并具有煽动目的的宏大叙事”从来就是不可信甚至危险的。所以说问题还是在于“叙事”的方式,而非“宏大”本身。我们每个人都生活在宏大之中,我们的文明、科技、历史、习俗都是宏大的。关键在于当我们开始把这些构建成一种叙事模式的时候,它会是什么形态的。比如说关于一次战争的胜利,它既可以是一部骄傲的民族崛起史,也可以是一部有血肉的抗争史,都很宏大,但完全不同。而我说的“真诚维度”可能就是我所进行的一种叙事宏大的方式。

G:这次的展览主题是“小说-艺术”,这个主题会把你的作品限定在一个比你自己的理解更狭隘的范围里吗?还是说,因为这个展览的特殊性,你对这次的创作会更认同为小说?你的描述是“旅行日志”,或者是一部虚实交织的“游记”?

P:工作总是大于主题的。对于我来说,一个“主题”会向艺术家提供一个情境,而不是一个贬义的“限制”。所以说这个展览的特殊性对于我来说是一个契机,一个讨论文字、图像、叙事性的契机。这也是我作品中存在的面向,所以我也会借用这个“情境”,把这个面向深入下去。“旅行日记”只是目前用于沟通的一个简称,真正的定义或者描述必然会是复杂的,比如我们今天如何去定义“旅行”或者是“返乡”,这牵扯到全球化后的世界经验、原生故乡的城市变迁,种种复杂的问题。这些是我想要用这次写作去触及的。

G:你刚刚参与了深圳建筑双年展,在这个展览上的创作,你探讨的也是这方面的问题吧?

P:是的,说得更具体的话,内容其实是在后续的那篇文章中。谈城市是一个契机,它作为我们日常的田野是非常丰富的。很多问题都在这里交汇。而双年展的主题与展览在我看来是与文章紧密相连的,只有在这三者的相互作用下,文章中所涉及的问题才能更好地浮出水面。

G:是不是说在针对那次展览的创作中,文章比作品更重要?这个谈城市的契机启发了你后续的创作吗?

P:如果就想法传播的具体程度而言,文章确实是比作品更加有效。但不能说它就是更加重要的(至少对我来说),或者说问题又回到了我一直拒绝去识别我所进行的写作与创作之间的区别。因为对我来说只有“工作”,这可以比喻为一条河流,虽然有疾缓或宽窄,但是一个整体,之间没有断裂。而就(小说-艺术)这个展览而言,创作与写作的邀约是一起提出,一起被思考的。再回到上一句中河流的比喻,这条河流是没有明确的源头和尽头的,是一个循环的水域。

《图集-关于某种形状的想象》,摄影,2017

图片由艺术家提供

G:在“小说-艺术”这次展览的作品中,你的文字-书和实体空间的装置-影像是怎样一种关系?

P:它们是相互独立同时又可以构成一个总体叙事的关系。朴素地说,当我们去了解一个艺术家的实践,看他的作品、访谈、写作、朋友圈等等,这些都会或多或少地勾勒这个人的形象,同时又共同构成一个形象。文字(甚至新闻稿)书、空间、影像对我来说是作用于不同时空的言说方式,而最终它们也是在不同的时空,以不同的方式,言说一些潜在相关的事情。

《解放报》2015年12月7日星期一,极右政党FN获得法国首轮地区选举的大部分选票

图片由艺术家提供

G:你大多数的虚构写作都是短篇吗?有没有长篇的尝试?你是不是会尝试文字能够实现的不同形式,不仅在体裁上尝试小说、日志、游记,还积极尝试各种外在形式和载体、传播方式,比如《地缘》杂志,以及你开辟的个人微信公众号?

P:都是短篇。这回也不是长篇,但这也是我一直想要尝试的(可能先从中篇做起吧)。我是从视觉艺术的角度进入文字的,所以对于“不同形式”的思考和研究一定是最根本的,甚至比文字本身还要根本。我的观点是,在今天,哪怕是最传统的艺术家也是一个“媒体艺术家”,他的作品与言论在媒体中传播,在传播中被识别、解读、再生产。所以我会思考任何形式作品的外在形式与传播方式,因为这也是我感知世界的真实状态,我没有理由在创作的时候对这些视而不见。也就是说,如果今天我们想要试图做点什么,那么一定会是一场“全面的战争”。

G:这个战争的对象是谁?其实你的文字能让我体会到一种战斗的姿态,甚至有一点点的悲壮,这是性格问题,还是存在主义式的立场?

P:战争不一定要有明确的敌人,也可以说任何事物在任何情况下都可以变成敌人,就像打一场遭遇战,你处在斗争状态,但敌人尚未来临(或者是尚未发现)。我觉得这个姿态产生的原因一半一半吧,既有个人性格和经历问题,也有整个社会意识形态的强烈在场的原因。可以说“现实强化了某种存在主义的立场”。

G:所以是这样的现实让你有了一种紧张感,随时在备战?你希望从这样的现实突围出去?

P:是的,一种抽象的紧张感和压迫感。因为今天的“敌人”太多了,也就是说各个层面的现实都想要对你进行改造,而你想在这种全面的规训中做一些抵抗。

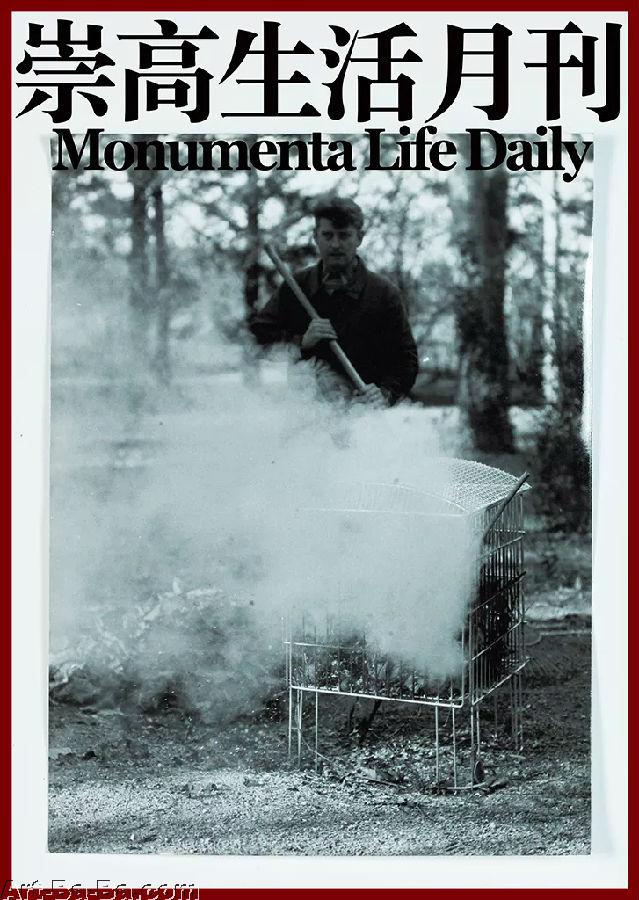

《崇高生活月刊》第一期(封面),纸质出版物,2018

图片由艺术家提供

《崇高生活月刊》第一期(封底),纸质出版物,2018

图片由艺术家提供

G:在你的作品集里,你首先介绍了人物,这个人物就叫蒲英玮,你讲述了他的家庭背景、改名字的经历,这些都是真实的?还是你虚构出来的故事背景?

P:我只能说这都是真实的碎片。可以说是一种有选择性的自我构建。有点像“谱系”与“历史”的区别,是一种目的性比较强的主动写作。所以在这个侧面上,哪怕所有东西都是真实存在、发生过的,它们也依旧是某种象征性叙事,而非真实本身。

G: 为什么用自己的名字作为主人公?

P:这涉及到我的一个根本的立场。也就是我经常重复的“个人的存在是历史存在的证据”。是一个集体与个体的辩证,就好像把“个体”置于与社会同等重要的位置,或者是把“社会”置于与个体同样私密的立场,这对我来说是一件事情。就像上回我在《疆域》展览里的那三句话“记忆即权力,经验即历史,思考即抵抗。”可以理解为一种个人性的公共立场。

G:你在写批评类的文章时,也秉持这种“个人性的公共立场”吗?

P:是的,或者我觉得每个人都是的。当我们谈到写作者的“知识结构”这个名词时,其实说的就是这个概念。

G:在实践经验之中,你认为用文字书写和用视觉表达之间最大的差异是什么?最大的关联又是什么?

P:其实在实践中我是不太思考“差异”的,更多只存在“表达”本身。就像一个人在吃饭-睡觉-阅读-跑步-思考-娱乐,我们的日常行为中本就具有如此的、不言自明的差异性。而从逻辑上说,“差异-关联”这种预设的对立关系也是我不想在它们之间去建立的,所以就像你第一个句子中的词,只有一个总体的“实践”。

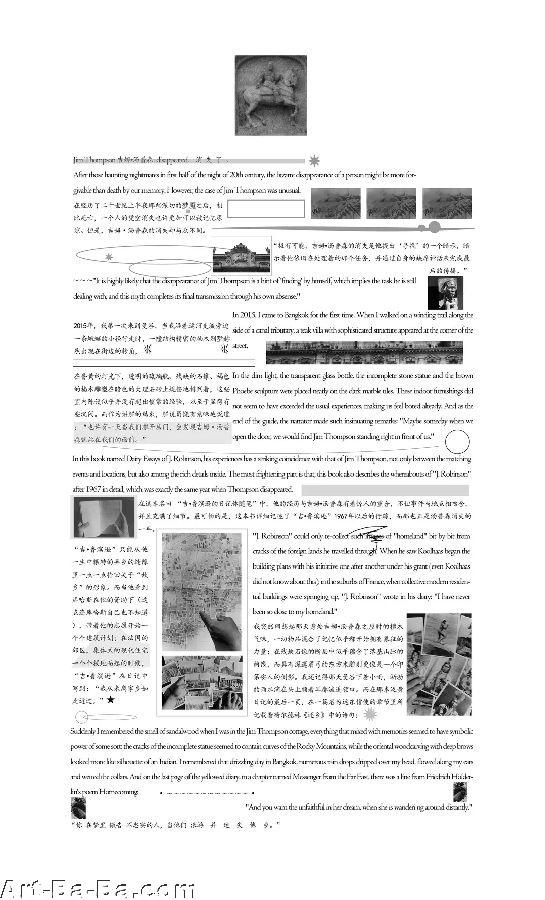

《重写吉姆·汤普森的消失》,摄影-文本,2018

图片由艺术家提供

G:所以用哪种实践工具(文字、影像、绘画、表演),也跟跑步、娱乐一样,是信手拈来、自然而然的吗?

P:我希望是自然而然的。只是我不太喜欢“信手拈来”中“信”这个字,就像这个状态在我的娱乐与体育中也很少出现。我是希望认真对待每一个瞬间和每个事件的,比如我们现在进行的访谈,我认为和我在做作品与写作时的思考是同样严肃的。

G:你现在还在进行绘画创作吗?绘画的基础训练给你最大的影响是什么?

P:还在画,现在甚至画得更多。我觉得绘画带给我的最大收获是,在接触艺术之初,我由绘画入门,对我来说这是一种非常亲密的媒介、材料、思想与手工劳作之间的关系,这种关系对我而言至今依然是神秘而丰富的,这个维度是我在进行很多“项目型”和“研究型”作品,或者是理论写作时一个非常重要的调和。

G:你前面说觉得自己的“虚构写作更接近理论或者是寓言”,你认为虚构的写作方式可以直接产生理论?

P:虚构当然是可以产生理论的,就像儿童玩的玩具其实有一定的“指导”意义。从“故事”中获益,其实是一个非常古老的方式不是么?如果非要去做区分,我会说我的底色还是理论的写作,但我希望它的形式可以更加的自由,以更多的方式与体裁被人识别与感知。最终读者得到的是一个故事还是一个理论对我来说是不重要的,因为我的写作恰恰是想松动这种既有的分类。

一个有趣的小故事是我某天去书店买乔治·巴塔耶的理论书,结果在“哲学”书架上一无所获,后来工作人员告诉我说,由于他也写色情小说,所以就把他的所有著作都集中放到“文学”单元了。我觉得这种可以让书店产生“分类的困难”是我想要的。

黄昏记忆

照片剪辑—记忆病症,高清彩色视频,无声,2 分25 秒,2017

G:巴塔耶的《色情史》、《内在经验》、《爱欲之泪》,全部在“文学”单元?

P:全部都是。这对书店的人来说是一个实用问题,而不是一个哲学问题。就像我们经常抨击媒体的”标题党“问题,问题就在于我们把内容与标题的吻合当作一个哲学问题来对待,而媒体重视的是这篇文章是否可以吸引眼球这样的实用性问题。

G:从故事中我们获得的“益”,好像我们更经常称为道理,而非理论。

P:我个人觉得两者区别不大,至少我认为道理是具有成为理论的潜能的。问题在于在世俗化的过程中,很多道理被简化和固定,变成了教化的工具,人们不再真正观看这个道理或者故事本身了。我觉得我的另一个工作就是重新激活一些被既成现实所遮蔽的其他可能。

G:你所谓的项目型、研究型的创作,最终会指向一个结论,还是留下一个所谓“开放”的问题?你怎么看待艺术家做研究、做田野这件事,?

P:对我来说这首先是一个自我的内在需求。我们生活在社会性的框架中,我们试图去做田野或者是去研究以明白身边发生的一些事情。至于“结论”和“开放性”对我来说常常是共存的,很难在不下任何结论的前提下去继续观察,也很难在下结论时有一个完全闭合的结果。另外这个事情其实很难量化,很难说我这份研究里有“多少成分的学术”,或者“哪些不是学术”。我的真实状态其实是挺自然随性的,就是一个人,在做一些事。所以我现在写东西、画画、做影像、出版物,也做服装,等等。我觉得这之间没有任何断裂,只有不同体验之间的相互帮助,最终比较理想的情况是我的实践和我的生活都是比较丰富的一个状态。就像上周和一位非常激进的艺术家聊天,而他的最根本的志愿是:过一种独特的生活。我认为这可以称之为是真正的野心。

G:如果“过一种独特的生活”是一种真正的野心,与你前面说的“平庸”的立场矛盾吗?

P:我认为并不矛盾,它们属于不同层面的对认知的描述。平庸是一个对个体日常生活的普遍描述。这里的“平庸”更多的是把一个现实中我们世俗化的概念拿出来使用,而“独特”是平庸之下更深层的一个东西。在这个意义上“平庸”和“独特”都指向一种特殊性,而这种特殊性是每个人都具有的。

展览现场(局部)