来源:OCT当代艺术中心

哈伦·法罗基:电影及其他

Harun Farocki: Film and Beyond

主讲:郝敬班,杨国柱,杨北辰,姜宇辉

主持:弗生

时间:2018年6月2日

(本文为论坛《哈伦·法罗基:电影及其他》的嘉宾发言整理)

姜宇辉:我简单地抛砖引玉一下,主要从哲学角度提出一个视角,重新来解释一下simulacrum和image,结合法罗基的作品,或者不仅局限于法罗基,而是去考察影像在我们当下的时代发生了什么深刻的变革。我觉得这是作为哲学家必须要去回应的问题,因为不可能只关注一个艺术家,必须把艺术家作为一个入口,或者残酷地说,作为一个标本来洞察这个时代的问题,这是我们哲学研究者所关心的研究方法。

首先,法罗基这样一位艺术家,如果用很多哲学理论套上去,我觉得并不很合适。第一次看到他的作品也是在OCAT(北京研究中心),是董冰峰组织的展览《记忆的灼痛》,非常棒。他送我一本很厚的文集,里面有一篇是迪迪-于贝尔曼评论法罗基的文章,写得非常好。虽然有一些散淡,但是我非常认同文章中的核心要点。他认为法罗基在我们这个时代唤醒了影像的暴力(violence of the images)。如果回到整个西方思想史或者艺术史,其实我们一直要回应一个问题:影像在某种意义上并不是一种复制,一种残留,一种影子。我们怎么样能够唤醒影像之中的那种力量?

阿甘本后来也写了一篇文章研究瓦尔堡的,他说如果瓦尔堡里面有一个非常重要的概念叫做精神能量,就是当我们看到一个图像的时候,它之所以伟大,它之所以能够触动我们,瓦尔堡认为里面残留的是mental energy,形式生命。我觉得这个很扯。比如说一个艺术家画了一幅作品,然后他的精神能量就残留在这个影像上面。过了多年后,你在那个博物馆或者美术馆里再看到这件作品,然后这个影像就击中你了。我觉得这个东西,从理论上来说是很欠缺的。但是你确实能够理解为什么有那么多当代理论家想要重新去把影像背后那种forces、energy焕发出来,而在这个方面,我觉得在当代的各种各样的影像实践者里,法罗基做的是最成功的。

之前在红砖美术馆还做过一个比尔·维奥拉的讲座,我觉得维奥拉的影像就应该去静观、去冥想。但是法罗基的影像你必须用自己的肉体,让自己的体验跟它去撞击、去搏斗,去陷入到那个漩涡里面去,这是法罗基非常重要的一个地方。

所以我简单地回顾一下我在image这个概念上想到的问题。就如之前所说,回到历史,从哲学上来说,比如说从柏拉图那里,可以说影像是一种非常苍白、非常没有力量的东西。柏拉图说影像就是对真实的模仿(imitation),他说这个世界上一共有三张床,真实的床;床的理念;还有一个是画家画出来的床。这样列出来的话,画家画出来的床离真实的床已经隔着很远了,所以就是模仿的模仿的模仿,那个已经苍白空洞到无以复加的地步。回顾整个西方文化史和整个西方历史,其实影像都是一种残留,一种再现,一种模仿,它本身是没有力量的。

但是我今天为什么要去谈那个simulacrum或者拟像、虚像这个概念?就是因为进入20世纪之后,有两位思想家想要重新将影像、图像的力量激发出来,去颠覆影像在整个西方思想史或者文化史中这种从属的、卑贱的地位。一位是德勒兹,他在《感觉的逻辑》后面有个附录,专门写了一篇文章讲柏拉图的simulacrum——拟像或者虚像——是如何颠覆这种再现秩序的。还有一位是鲍德里亚,在他各种各样的作品里谈的其实都是拟像如何成为我们这个时代主导的秩序。

我们主要可以谈一下鲍德里亚。他有一个概念叫做“超现实”(hyper-reality)。其实最简单的道理,就是image,图像或者影像已经不再是再现了,不是说在这个image背后有一个它需要指向的再现的真实或者事实或者真理,而是说image本身就是真实,image本身的秩序就是真实的结构,真理的法则,所以在图像的背后并没有掩藏的真实,图像本身就变成了真实,它是比真实更真实。

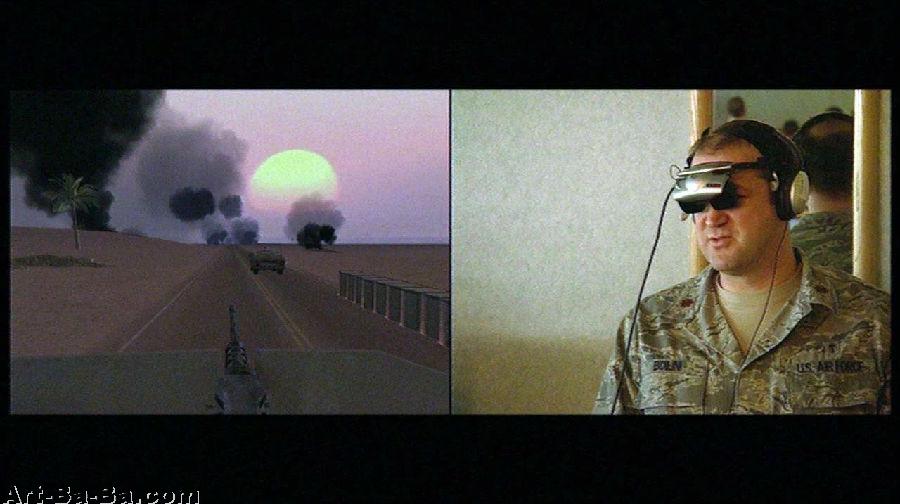

《严肃游戏》系列,哈伦·法罗基,图片来自网络

比如大家看到法罗基这个作品,在04年你可能觉得它里面的图像,包括他那些软件的设置还比较粗糙,就好像大家还在玩早期的CS版本,还能看到像素或者是颗粒。但今天如果你进入一个VR沉浸环境里,你会发现根本分辨不出来真实或虚拟,完全分不出来,甚至你会觉得离开VR的虚拟实验室后回到真实世界里,发现真实世界里反而更加粗糙,更加模糊。这就是鲍德里亚说的一个最根本的现实,就是图像已经不再是从属的东西,不再是再现的东西,不再是痕迹,它已经变成最真实的秩序跟结构。但是如果仅仅停留在simulacrum的这个层次我觉得还不够,因为我们读到鲍德里亚的很多作品都仅仅是把图像上升到拟像或者是虚像这个层次就结束了。他并没有提出进一步的解放的策略、对抗的策略。但如果我们沿着鲍德里亚的思路继续想下去,其实可以更大胆地更推进一步,就是拟像并不仅仅是取代了真实,相反它还可以具有一种暴力。如果原来真实的世界都化成了虚拟的世界,仅仅是这样一个改变,那其实没有什么问题,比如说你原来面对的是真实的椅子,真实的桌子,现在它完全变成数码的东西,变成虚像的东西,变成图像面对着你、围绕着你,让你沉浸在这样一个虚拟的环境里面,这我觉得没什么问题,因为你的生活方式还是这样的,你还是这样坐在椅子上,还是这样去说话、交流,只不过事物存在的方式发生了变化,以前它是things,现在它是images,如果只是这样的一个转换的话,那没有什么问题,世界的状况没有什么本质性的改变。

但如果把这个状况推进一步,当这个世界从things变成images,它就发生了一种深刻的变革,那个就完全不一样了。当我们说整个世界从实在转向虚拟或者说从事物转向影像,但是这种影像同时又展现出来另外一种更为强烈的暴力的时候,操控的力量,破坏的力量,掌控的力量,鲍德里亚以前只是说我们世界存在的状况发生了变化,但是我想进一步说,当这个状况发生变化之后,影像开始展现出一种它以前没有的残暴的力量。以前你面对的影像可能只是一种残影,一种痕迹,一种附随的东西,但是今天的影像已经变成了master,ghost,evil的东西,邪恶,破坏性的力量。这一点也是法罗基很多作品向我们展现出来的。他为什么要谈论影像的暴力,他并不仅仅是想要像瓦尔堡那样去唤醒影像里所凝聚的精神力量,相反,他直接指向的就是在影像肆虐的今天所爆发出来的各种各样残暴的力量,在这种残暴力量的刺激之下我们必须要进行反应。我们并不仅仅是静观这个影像,欣赏、品鉴或描述这个影像,相反,影像的这种暴力必须召唤我们做出一种回应,一种极端的对抗。

哈伦·法罗基,图片来自网络

就像斯蒂格勒的新书《象征灾异》的第二卷,在一开始就提出,我们这个时代最深刻的一种灾异(catastrophe)就是我们丧失了参与(participation)的能力,就是我们已经没有潜能,没有力量把我们的潜能转化成行动,把potentiality转化成action。所以这就是当下我觉得影像暴力的一个鲜明的体现,就是它剥夺了我们从潜能到行动的转换,让我们停留在一种虚无主义或者犬儒主义的境地。要么就是虚无主义,你所有的影像都是一样的,所有的视角都是一样的,各种文化都可以提出一种对世界的看法,所有东西都是相对的,那你说的东西不是真理,我说的东西也不是真理,我们坐在这里吵了半天,最后就是各说各的,虚无嘛。要么就是犬儒主义,像阿甘本,说这个世界已经日益崩坏了,这个世界已经日益滑向毁灭的深渊了,像加速主义说的那样滑向终极死亡(final death)。那怎么办呢?阿甘本说,我们可以等下去。我们可以等待弥赛亚,等不来弥赛亚我们可以等待戈多,等不来戈多我们可以等待什么我不知道。所以剩下来的时间(the time remained)才是你的。

我觉得法罗基跟虚无主义、犬儒主义最大的不同,是面对影像的暴力,他用自己的方式进行一种召唤、一种抵抗。在我们这个时代,有三种影像暴力,一个是作为监控和规训,一个是作为诱惑,还有一个是作为杀戮。第一个大家都很清楚,从福柯开始的监控社会或者控制社会,用影像的方式去监控你,操控你。也就是影像已经并不仅仅是拍下来的东西,供你去观看,相反你已经化成所有影像上的数据,你所有的东西都可以变成影像上的痕迹,它可以随时对你进行跟踪或者记录,对你进行控制。

圆形监狱,福科,图片来自网络

第二种是影像作为诱惑,它把你吸入进去。如果仅仅是监控或者规训,你会觉得它还是外在的,你感觉它好像还是一种外部的目光在看着你,还可以逃。在福柯的《规训与惩罚》里面的那个全景敞式监狱,从那个中心塔里目光射过来的时候你可以想办法去逃开,逃到他看不到的、没有光线的地方。比如说尽管监控摄像头无处不在,你也可以成为黑客,逃入暗网。但是第二个影像的暴力是非常邪恶的,就是它作为seduction,影像的这个秩序有一种力量把你吸引进去。这个就体现在两个点,一个就是无处不在的商业的或者marketing的售卖的影像,还有一个就是电子游戏。商业的影像那种诱惑性就不用多说了,本来你今天工作了一天很累,晚上想去淘宝买一点东西,就只是想放松一下,但是你点开一个图像后面还有一万个链接在等着你,从这个跳到那个,从那个再跳到那个。用德勒兹和瓜塔里的说法这个叫精神分裂,你就在影像的秩序里无穷地跳下去,这是没有办法终结的。你本来想去买件衣服,之后又买了一个水杯,然后你再去看桌子,看家具,结果你在影像无限的秩序里面沉溺,在滑动,难以终结。这就是seduction,它跟监控不一样,监控是一种外在力量,它好像还要操控你,但是吸引是完全不一样的,它是把你完全拉进去,完全逃不出去的。

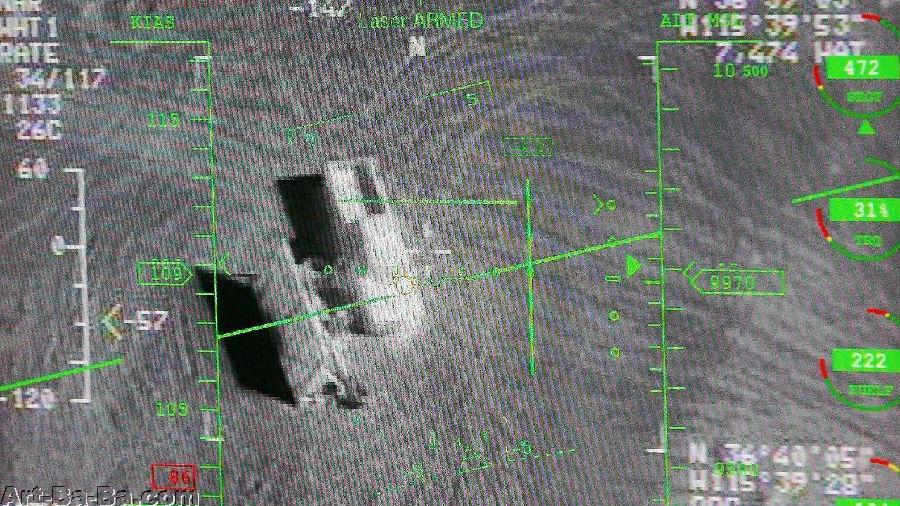

《善意杀戮》,2014,图片来自网络

第三种,我觉得跟法罗基这个作品非常非常接近。我刚写完的一篇文章,讨论莱坞晚近的战争电影,里面讲了好多虚拟战争的simulation,像那个《善意杀戮》,就是讲在一个很小的房间里操纵无人机去杀戮无辜的平民。所以在当今时代,影像已经并不仅仅是一种监控,规训或者诱惑,它直接就是一种武器,是一种杀戮的手段。你在军事的虚拟实验室所看到的图像其实只是一个点,在真实生活空间里面,却是一个活生生的人,他在那里走动,可能是一个小孩或者妇女,但是在屏幕上就是一个图像,一个像素,一个点,一个标记。但是我可以操控无人机的系统用导弹直接击中你,打中了十几个图像,看起来是在玩一个游戏,用一个图像击中另外一个图像,就直接在现实世界里面制造了一种杀戮,而且今后所有的杀戮都将在虚拟的世界里进行。还不用说人工智能,机器对人类的杀戮,这是更深刻的哲学问题。

图片来自网络

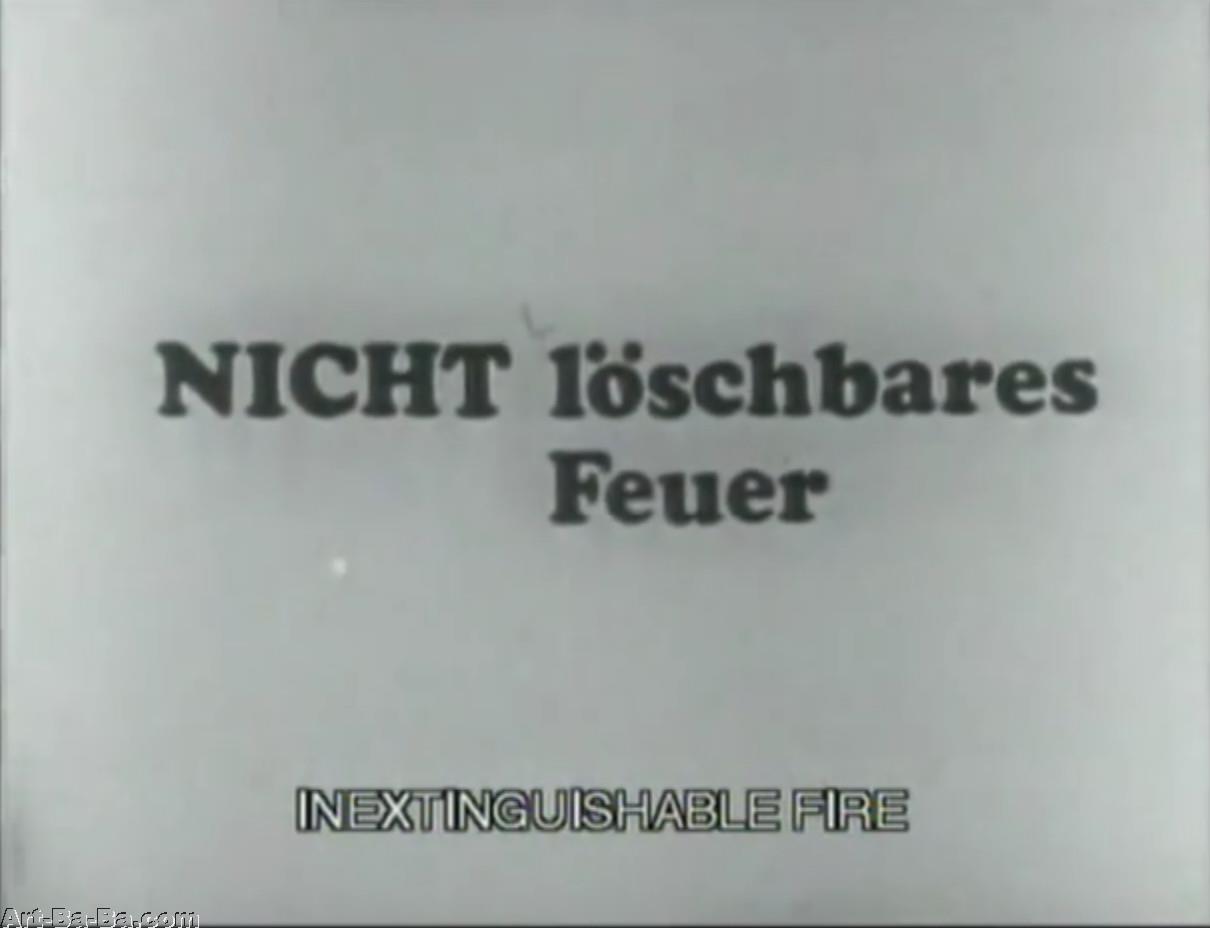

但是在今天的战争场景当中,影像其实就是一种残酷的武器,它直接就可以导致你肉体的毁灭,甚至造成大规模的人类生命的损伤。所以说当鲍德里亚说这个世界变成simulacrum,变成拟像的时候,我觉得他只说出了一半,在这个意义上他还过于保守,他可能看到了这个世界残酷的真相,但是没有勇气去直面\去说出来.我们可以接着鲍德里亚去说:影像还有渗透、操控、监控甚至毁灭的力量,这是我们今天讲拟像非常重要的一个点。也正是面对这样一个时代影像的状况,才会有法罗基这样的艺术家做出反应。我记得《不灭之火》里面有个场景,他问观众你怎么样在影像里面表现越南战争里,比如说汽油弹、燃烧汽油弹投到房间里面,皮肤烧起来肉体灼烧的感觉。我们这个时代各种各样残酷的场景,已经看得太多了,在媒体上整天看到暴力,杀戮,自然灾害,都已经习以为常。可能最平常的面对这些事件的反应是,我们控诉、哭泣,站一下队,表达一下立场,流两滴眼泪,就过去了,因为马上下一个事件就会过来。事件的潮流是一阵又一阵的,它可以不断地席卷我们,清洗我们之前的记忆。但是像法罗基这样的艺术家,他在这个作品里表达的就是让影像不要仅仅停留在景观,也不是对我们肉体和精神的操控,而是说他要在影像当中去唤醒那种非常非常残暴的力量。他在这个作品里面采取的手法,就是用香烟去烫自己的皮肤,然后他后面有一句话,说香烟烫皮肤的温度是300度,燃烧汽油弹投放的温度是3000到4000度,相差10倍。可以想一下比如核武器,刺到你的皮肤上,那种刺激是多大。

《不灭的火》,1969,图片来自网络

我还看过他一个作品叫《抚摸》,就是所有人做朝圣的动作,可能强度不是很大,但是同样也唤醒了很强的影像感触人心的力量。迪迪-于贝尔曼在那篇文章中说,影像不仅仅是我们去观看、评论的对象,我们必须去接受它的刺激,它的touching,它怎么样能够直接感触到你的皮肤,就像烟头烫到你身体上面。如今我们怎么样去制造那样的影像。

对于法罗基这样的作品,我们真的应该少一些评论,甚至少一些思想,而是直接用生命跟它去搏斗,因为他就是想要产生这样德勒兹所说的affect,情动,它是情,也是运动,它直接的像力量一样去击中你。所以法罗基在我们这个时代面对simulacrum,所有的一切变成虚像或者拟像的时候,面对暴力他自己做出的了这么一种反应。其实这也是我们所有研究理论的工作者要去回应的一个难题,我之前看过一本书《哲学家需要从影像当中学习什么》(what can philosophers learn from images),在这里我想把“can”换成“must”,就是我们必须要从影像当中学习什么,去学习那种我们必须承担下来的苦难、罪恶跟暴力,然后用思想去回应甚至去唤醒更为强大的力量,这是我看了法罗基的作品后一些简单的感触。

杨北辰:法罗基是我很关注的艺术家,能够谈论他的作品对我来说很难得,因为在国内能直接看到他作品的机会不是特别多。我确实在博士论文里有一部分关于法罗基的谈论,主要是谈论《工人离开工厂》那部分的创作。

我很想接着姜老师刚才的谈论做一些延伸,尤其是法罗基在他的创作中也有着不同的面向,比如说他早期对电影的指涉会稍微多一些,从2000年之后到晚近,他和电影之间的关系没有那么清晰了,但某种程度上又是他和电影史之间某种关系的变体,这其实是个很有趣的话题,也是非常大的话题。

迪迪-于贝尔曼其实是一个非常爱法罗基的理论家,他为法罗基写过很多东西,在一篇文章里他最后说了一段很有趣的话,谈的也是《不灭的火》,由此引申出如何lifting,如何托举你的思想变成一种愤怒,如何托举起你的愤怒变成一件作品,如何在这件作品里面提出那些对于技术、政治和法律的问题,然后通过这些问题睁开你的眼睛去看看图像的暴力。其实说得非常准确。那么我们在法罗基的作品里面看到的,你可以说是一种托举,一种提炼,一种那样的行为,把那些我们仿佛习以为常的或者不可见的场景变得可见。

前段时间我读了篇很有趣的文章,《The Archaeology of Control Room》(关于控制室的考古学)。控制室是一个非常具有现代性的产物,有了那种大型复杂的操作系统以后才产生了control room,就像一个系统的中枢或者电脑一样。在法罗基很多作品中都能看到control room的形象。在电影史里面,尤其在好莱坞战争、科幻电影史里,有大量control room的形象,比如说《奇爱博士》。而control room其实又是一个很复杂的历史复合体,电影中control room的形象一直在进化,原来在《奇爱博士》里看到的那个状态,到现在的科幻电影里又变成了另外的样子。正因为在这些叙事电影里看到了大量control room的存在,反而让我们不会去思考真实的control room是什么样子。在法罗基的电影里,因为他真的进入到了那个场景里面去触碰我们平常不可见的那个技术性的存在,只有在他的影像里面我们才能看到真实的control room是怎么运作的。我觉得这是他晚期非常关注的。他其实也做了一系列关于无人机的作品,也包括这件关于VR的作品。我们明显感觉到那时候VR技术还没成熟,跟现在的技术还有差距,无人机也不如现在技术成熟。而他能够非常早就开始关注这样的议题。

图片来自网络

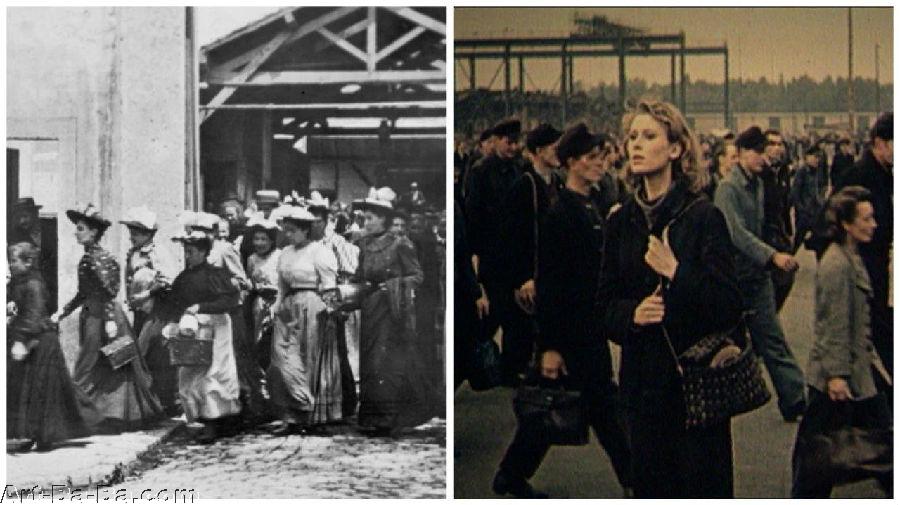

回到我的博士论文里对于法罗基的谈论。法罗基早期是个电影人,他是以电影人的身份出现在艺术的场景里。我的博士论文里谈的是他另一部电影《工人离开工厂》,这部电影题目的来源就在于,这是一部向电影诞生100周年致敬的作品。我们回溯电影历史,永远会回溯到工厂大门打开的那一刻。当时卢米埃尔拍摄的就是卢米埃尔他们自己家生产胶片的工厂的大门。所以很多学者在谈论这部电影的时候就会谈论到一点,在电影史的第一部电影里面暗藏着对于自己生产的暗示:我就是从那个工厂大门里面被生产出来的,我就是被那些走出来的工厂工人生产出来的。但是此时此刻我们已经完全不记得这个场景其实有一个暗示,就是工人这个形象在这个场景里已经变得不重要了,所以法罗基探讨的就是这个问题。他在《工人离开工厂》这部电影里选取了好多部,不管是好莱坞电影,还是世界范围内的电影史中关于工人的形象,关于工人走出工厂大门的形象,然后把它们跟电影史的第一部电影剪到了一起。其实他想谈的问题很直接,就是电影史上第一部电影谈论了工人,后来这些工人去了哪里?

他其实敏锐地观察到,在电影漫长的100多年的历史中,工人慢慢消失了或者被打上了很多标签。比如说表现工人,在苏联或者我国的宣传电影里,工人就是握紧拳头进行斗争的形象。而在美国电影里,比如说一些左翼电影人,工人也是以工会的形象出现的。所以我们一想到工人,要么就是被遗忘,要么就是变成一个符号在电影史里流转。法罗基在这部电影里就是要把工人这个形象重新提出来。迪迪-于贝尔曼在一本书中也用非常精妙的语言讨论了这部电影,就是工人在电影里面是一种“figurant”。 他用了“figurant” 这个法语词汇,这个词有点像英语中的“figuring”,一个正在形成的图像。那“figurant”在法国电影工业里的术语,就是群众演员。就是你可以是一个“figurant”,你可以出现在镜头里面,但你是一个正在形成的图像,你并没有自己的形象,你的形象是在这个figuring的过程里的。所以这是非常有趣的,他说工人在电影史中大部分都是“figurant”,都是群众演员,他们并没有拥有自己的形象,那么法罗基在这个电影里面就是要重新赋予工人以形象。

《工人离开工厂》,1989,图片来自网络

如果我们去看这个作品,它有两个版本,一个版本是单屏幕版,在一个屏幕中所有影像接连播放;另一个是装置版,大概十几个电视一起播放。这两个版本很有趣,我在论文里写了一点,就是看久了会发现,在电影史中,不同年代工人走出工厂的形象,最后你会觉得是同一拨工人从同一个大门里走出来。如果你给这些人赋予一个工人的名义的话,他们其实是一种人,这也是法罗基想谈论的问题,他在讨论的是,工人其实并没有消失,工人一直存在,只要你给他们命名为工人这个共同体,他们就是一种人,他们就是独一无二的共同体。所以我在博士论文里也用了一个概念,就是我们怎么在现在去想象工人阶级。我们知道马克思在《资本论》当中非常著名的“abstract labour”,抽象劳动力,当你去看《工人离开工厂》的时候,你就会明确地感受到法罗基在谈论一种抽象的工人,他从电影史当中抽取的这种抽象的工人形象,形成了一种对于工人的“abstract labour”的讨论。

我们在这个时代已经很少有人以这种方式讨论工人,工人在电影史里已经被忘掉了。但法罗基就是想做这个,他要回到电影诞生的那一刻,告诉你电影是跟这个抽象的力量捆绑在一起的。朗西埃曾经讨在关于电影的历史性的一篇文章中说,电影的诞生是跟20世纪,跟现代性捆绑在一起的,它是跟人类的共同命运捆绑在一起的。我们知道只有在现代性诞生之后,我们才被卷入了一个所谓的共同性之中,中国就是被现代性裹挟在全球的尺度里的,所以他说电影就是一种共同性的产物,电影里出现的这些形象都是共同性的缩影。所以法罗基在《工人离开工厂》里讨论的就是这个问题,当然他是以非常激进的左翼的立场去触碰的。我刚才想谈的就是法罗基跟电影史的关系,这是一个非常明确的案例,我不知道你们看没看过他另一部作品,04年的叫《X NaNa》。法罗基早期受戈达尔的很多影响,这里他讨论的就是戈达尔《随心所欲》里面的女主人公,离开了戈达尔的电影,进入了他的这个电影,然后他自己演了续集的男主角,跟那个女演员一起演,在这个片子里可以看到某种电影史或者电影影像的流转。我先谈这么多。

杨国柱:我主要从艺术史的角度来分析如何在动态影像中重拾叙事,更重要的是,在艺术史或者是艺术的演变或者它和电影的合流之中如何演发出,通过论文电影阐述或者表达自己的观点。我的发言主要分成两部分,第一部分是通过艺术与电影汇流中的叙事演变,从艺术史的角度去分析如何在艺术与电影的交汇中处置叙事。

在我看来,第一个在艺术史中对电影有所阐释的是布赫洛认为塞拉的“雕塑电影”开启了这个概念。布赫洛分析塞拉的电影,认为它是排除叙事的,更多是以一种自我指涉式的方式来进行主观表达。我认为那之后的发展是一种扩展电影,扬布拉德通过一种重混的方式来抵制过度格式化的电影形式,他的意图是能够让我们重返电影初期各种电影类型尚未稳固之前的实验阶段,也是通过重混的方式抵制电影叙事。在这个维度下,观影模式就要比影像本身更加重要,它也反对叙事,强调此时此地的观影体验作为一种个人感受。从雕塑电影到扩延电影,我们其实能看到艺术家,或者电影与艺术的交汇过程中,其实两者是二元对立的,要么是一种非常工业化的叙事方式,要么是一种比较极端的反叙事的方式,去抵制或者反对电影,这是早期电影与艺术汇流的状态。

图片来自讲者

再进一步扩展的话,雷蒙·贝洛的他者电影或者对立电影,其实是想让电影被重新传播、转化或者说被重新装置。他不仅强调以对立的方式处置电影和艺术的关系,而是貌似协商,或者强调的不是差异而是类同。在这个阶段,我认为艺术与电影的交汇其实是一种相互吸收又相互排斥的拉锯关系,一种比较复杂的模式,艺术与电影的交汇进入一个新的阶段,就是第四个阶段,美术馆电影。美术馆的空间更像一个电影院,福勒认为我们正处于一种扁平化图像的年代,就是我们正在从装置转回影像本身。

图片来自讲者

我的博士论文是从装置影像角度谈中国录像艺术,也是从一个affect的角度进行切入。法罗基我之前不是特别关注,但他是非常具有代表性的一个电影工作者或者艺术家,他甚至开启了另一种影像的可能性。当代的动态影像不再只追求一种解构或对抗,而是借由一种重播、重演来与电影进行合作,进而挑战、摆脱原初的电影之死的概念。从早先的雕塑电影到扩延电影的一个批判层面,到当下对于雕塑模式的影像装置重新再开启一种影像或者美术馆电影的叙事,可能会给我们一些不同的视角或者切入点。

图片来自讲者

第二个部分,我主要分析法罗基与论文电影,来重新探讨影像的可能或者重新将自己的主观表达融合进影像的叙事里。关于散文电影或者论文电影(essay film)最早的讨论可以在Laura Rascaroli 的书中找到界定。这本书挺新,09年才出版,是这个领域的第一本专著。论文电影就是她提出的概念。其实我更倾向于翻译成论文电影,因为散文在中文语境里还是指某种体裁、某种方式,在这本书当中它更多是以某种观点论述的方式进行表达。我认为论文电影从2000年开始有两个转变,两个转变甚至开启了第三类电影的可能。第一个转变,就是越来越通过一种电影的实践,来把电影里面某种批判性挪用到电影的自我论述里去。第二个转变,就是电影越来越与艺术进行汇流,就像法罗基,他更多还是偏向一个电影工作者,而他在美术馆空间或展览空间里高频次的曝光,引起我们的反思,他更多的引起一种第三类电影,就是说从一种平面化的文字描述到一种二维的论述,他更多的是在美术馆的双屏影像装置式的结合。从文字到二维影像、到三维的装置和影像结合,我认为他开启了第三类的影像论述。

图片来自讲者

雕塑电影和扩延电影更多认为叙事阻碍了观者成为移动式的观者,是进行主动思考的屏障,就是说前两个认为叙事是对立面,是批判或者排斥的对象。而在他者电影中,我们能够看到,已经成为一种协商,叙事是为了产生多样化的观影经验,而不是某种故事情节的表达,也不再是影像工作者排斥的对象。再到非电影,它认为叙事是电影产业的产物,他要去批判叙事,去批判电影产业。但是我认为,像哈伦·法罗基的论文电影,更多是强调作者在不同类型的影像之间进行观念的表达,他是有论点的。回到法罗基的电影,我认为可以用一句话作为概括:影像如何思考影像,新媒体如何反思新媒体,叙事以何种形态被实践,甚至主导影音部署。

图片来自讲者

不管是从电影史还是艺术史的角度,我们如何重新检视影音的可能性,同时在叙事、论述的维度重新部署影音的可能?我认为法罗基的电影更多的是一种评论式的叙事,他用这种方式来重新阐释,甚至重新激活叙事在影像中的可能性。他将再现式的叙事转为呈现式的影音部署结构,就是说再现式的叙事更多的是要再现某个故事或者情节、主旨,呈现式的叙事采取另外一种策略,它重新捡拾起一种影音部署的可能性,这是他叙事的一种新的表达。

我通过四个方面来分析法罗基如何在他的电影中重拾叙事的策略或者他如何进行一种叙事性的表达。第一个也是最具有代表性的,是他的元批判的画外音。当我们看法罗基的电影时,他有一个元批判的画外音,不管是他早期的作品,像《不灭的火》,他早期作品里面有一个导演自己出镜,作为一个主观阐释者进行表达,到他后期的《世界的图像及战争的铭文》也是画外音的方式,是一种主要策略。法罗基的电影其实有很多版本,德语版是他自己配音的,英文版会选择一个女性配音演员来配音,而不是自己进行英文的配音,这个就是把自己的位置重新悬置起来,因为我们知道画外音是非常主观的,带有强烈的个人色彩。那么在这里画外音是一种权力,如何规避或者搁置这种权力,我认为他选择了一种中立的配音的色彩去进行表达。那第二个点就是它里面的配乐是比较激进的,甚至它与电影本身是脱节的。第三个就是说法罗基会频繁地在电影中出境,但是在他中晚期作品里面他是逐渐隐匿的,当然这种隐匿也是一种转喻式的,就是说导演在电影中是出现的,但是图像上不是他面部的一个特写,而是导演的一个手或者他拿着一本杂志遮住脸的这种表现。导演是一个旁观者,同时也是一个参与者。通过这种方式,他既在场又中立,去解构导演画外音的这种权力方式,来呈现一种既主观又相对,能够以一种比较客观的方式来阐释自己的观点,而不是从上至下的一种观点的宣示。

图片来自讲者

第二个是双屏影像或多屏影像的方式。阿贝尔·冈斯的《拿破仑》在电影史上,是最早期电影多屏影像的应用。一九二几年的时候冈斯就开始实践这种多屏影像的装置,当然我认为当时还是一种非常实验性的手法,既没有迎合某种叙事的策略,也没有表达什么非常主观的想法,更多的是一种实验性影像的开拓。那么在法罗基的电影中,比如《监狱影像》,在这个影像里是一种单屏双通道的表达,左上方是一个人裸体的影像,当时被监禁在监狱的人,他背部是被高压水枪喷过的,但是我们发现在这个影像里通过一种单屏多通道的表达方式,很好地完成一种展示剪辑,电影最终呈现的是导演剪辑的版本,在这部法罗基的电影作品里他更多呈现的是一种展示性的剪辑,在对比性的辩证法的视角之下,他给我们更多叙事的可能性,而不是一维的,被导演剪辑过后相对固定的这种叙事策略。

第三个我谈的是操作影像,我只是引一些的电影理论。所谓的操作影像就是我们一般在工作台上、在工厂里面或者战争机器,工作台所呈现出的影像,其实我是用瓜塔里所说的一种非意指的影像,非意指的符征学,进而去分析法罗基这种操作性影像,就是说控制论与视觉机器的精确感知对影像进行运用。他有很大一部分影像是非自己拍摄的,他会把一些操作影像甚至于一些电影中或者电影史中的片段为自己所用,那么操作性影像,我们看到的片段是《眼睛机器》第二幕里面的,在他的观念中,我们的武器就像我们的瞳孔一样,通过武器的影像运用获得一种新的视觉,然后建立出一个视觉机器的思想,非常契合法罗基的一些工厂里工人操作机器的片段或是在战争机器里操纵一些武器的片段,重新挪置到他的电影叙事中就重新激活了对于表达具有某种功能性影像的新的意义。

图片来自讲者

对于档案影像,他的论文主要通过两个角度来阐释,一个是拾得物理论或者说拾得影像,第二个是从阿比·瓦尔堡的图叠角度来重新激活档案影像在电影中的价值。这也是在法罗基的电影里非常重要的一个现象,右上角的图片是它的构成中的一个片断,在这个电影里对于一些档案的运用不仅仅是对电影史的挪用,还是一些电视片段的重新创作。下面这两个是对两部电影进行了自己的剪辑,做了一个双屏影像的呈现,不管是通过对电影史中经典片段的重新挪用,还是对于其他图像的重新配置,都是对档案进行重新配置的一种非常主观的对于影像的表达。

以上就是简要地从各个角度来分析法罗基是如何在论文电影或是影像中重拾一种叙事策略。我认为在国内这样创作的导演很少,其实需要非常高的理论思想在里面,当然这是进一步开启一种可能性,如何重新以一种叙事的方式来进行影像的表达,进行一种非常主观化,甚至带有批判性的呈现,是非常值得我们去研究的。

郝敬班:我是一个影像工作者,跟法罗基算是有两次交集。一次是2013年跟杨北辰一起策划过一个散文电影的展览,那时候对他做了一些研究;还有一次是在他去世之前,有过一个巡回全球的工作坊,去了很多艺术院校,做了一个“劳动一镜到底”的项目,当时他来到中国美院,我以参与者半工作人员的身份跟他相处了十天的时间。其实他的作品开放性特别强,你可以从各个角度去切入,很多都是时下急需被讨论或是变得更迫切的问题,刚刚前三位基本上涉及到通常大家会讨论他的方方面面了,我就在想作为一个观众会怎么进入到他的电影。

我想介绍一下这次展出的这件作品的背景,让大家结束了这个讲座不会像无头苍蝇一样不知道里面发生了什么。因为我和他有过短暂的相处,有幸听到过他自己解释他在2007年拍的《严肃游戏》。这个作品有四个部分,这里放了两个部分,它是一个四屏电影,对我来说它有两个主要的部分:一个部分是关于战争的,一部分是关于战后的。关于战争的部分也有两个,第一个是他拍了美军的训练基地,有一些美国士兵在电脑前面去操作在中东的战争,在沙漠里或者在巷战,这个电脑的程序是当时美军问某游戏公司买的,他们有非常详细的中东的街景以及沙漠非常精确的刻画,他们花了很多钱去买这个游戏。第一个部分他在拍这些人在一个虚拟的游戏中去操作战争;第二部分是他去了美国中部的一个军事基地,这个军事基地有一个很小的小镇在沙漠中,盖了一个模仿中东的小村落,所以你在里面能看到大部分都是沙漠,然后有一些很拟真的中东街景的呈现,这是美军进行实战演习的一个地方,所以这时候他们脱离了网络的拟象,进入到另外一个现实当中,它也不是真正发生的战争,而是一个战争模拟。

《严肃游戏》系列,图片来自网络

法罗基好像花了半年还是一年的时间去跟美国的军方谈这件事情,才能够有这个拍摄机会进入那里,所以他当时知道在几点几分在假的小镇的某一个地方会有突袭、恐怖袭击或者有枪击事件。一开始他只是把摄影机架在前面去拍这个小镇,里面的一些演员就是在美国生活的中东人或是长得像中东人的其他国家的人,美国政府给他们一些钱来做临时演员。然后他们去了这个地方,他就拍他们走路之类的,就在演戏,演得也很假,突然有一个枪击就发生了,这时候美国大兵就冲进来,然后他们怎么在一个更加拟真的情况下去反映这个战争。

今天你们能在展厅中看到的是他这个作品的第三部分和第四部分,有点剧透,他的电影里有一些非常电影化的叙事手段,因为他有一个情节点,有一个扭转(twist)。其实这是一个软件治疗的销售会,你会看到一个有战后创伤的士兵在心理医生的咨询下,不断强迫他进入到他受创的场景中,是很在情感上带动你的一个作品,你会觉得太残忍了。他把VR眼镜摘下来之后,你会发现那是一个战后治疗软件的销售会。确实是这样一个场景,一个人在演,这个东西可以怎么做、怎么用,演得非常逼真。最后一个部分是战后创伤的治疗软件本身,美国军方愿意花钱给更多的战争模拟软件,但是他们不愿意花同样的钱去治疗战后创伤,所以他们用了非常少的钱跟一个软件公司合作做了一个非常劣质的没有那么逼真的软件,让他们重新进入到战争场景中去治疗这个创伤。这里面就有一个对我来说很浪漫、很散文电影的爆发出来的文笔,他说在这个作品里,因为没有钱,所以没有做太阳,所以没有影子,那是一个没有影子的世界,因为模拟战争的话你可能知道,方向、影子之类的是有很多判断作用的,但是好像都不需要了,它是一个这样的作品。

然后也回应一些前几位嘉宾的发言,比如说simulacrum,其实拟象现在可能变得更明确、更激烈了,很多人觉得图像是可以取代真实的,比如我认识的一个朋友,她就真的只能活在二次元里,她没办法跟现实的人谈恋爱,她所有的情感都折射在二次元里面,这个可能就是鲍德里亚写拟象的时候只能设想,但没有真正发生的现实和虚拟完全结合起来的情况。但其实法罗基自己在写作当中,跟鲍德里亚有过一次对我来说是直接的对抗。他在89年拍罗马尼亚的齐奥塞斯库政权被推翻的时候,当时和另外一个作者一起,他没有真的去拍,他用了当时收集的所有资料,有官方的、电视的,有家庭录影带,去组成了这么一个(片子)。大家都知道圣诞节前后三四天爆发的事件,控制了罗马尼亚20年的独裁政权三天之内就被推翻了,几天之后齐奥塞斯库夫人就被枪杀了,非常迅猛,也是电视史上大家都会去谈论的。比如说这场革命其实是发生在电视里的,因为他们确实利用了电视台的演播厅,然后那些革命者会在电视上进行审判,他们会抓起来人然后面对电视审判,用电视进行传播,他拍的整个过程就是用他所有收集到的素材去再现了一个革命。他说,鲍德里亚说这是一场在电视上发生的,是一个图像中的虚拟革命,这对我来说有点荒谬,因为当你真的看到街上有成千上万的人聚集到一起的时候,你把它说成一个虚拟的革命有点太荒谬了,这是我能想起来的一次对他直接的回应或者挑战吧。

1989年罗马尼亚革命,图片来自网络

我觉得他所做的工作就正是靠影像去推进一步,不是靠言语或者靠逻辑去继续推进鲍德里亚的工作,而是用影像去回应他,这可能也是作为影像工作者,我觉得影像很有力量的地方。还有一个就是说到《不灭的火》,大家刚刚看到他用烟头点自己的手,其实这个电影一开始不是从这儿开始的,是他对着电视念了一个越战的人战后审判在法庭上的念词,他如何被战争弄得家破人亡,他怎么被贫铀弹烧了,大家都知道贫铀弹是在越战中第一次大量使用的武器,它是不灭的火,就是说没有东西可以扑灭它,不是你滚一下火就灭了,它是扑不灭的,所以它对人体造成的创伤非常大。法罗基整个学生年代,60年代的时候,反越战是一个非常大的时代背景,这个暴力对于所有人来说当时都是无法接受的,这是一种刺激。我也很想引用迪迪-于贝尔曼在《怎么打开你的眼睛》这篇文章里说的这句话,他说他整个工作是把思考提升到愤怒,不是你坐在学校里思考,然后这件事就结束了的事,你必须自己投入进去,让它产生情感上的刺激,你变得愤怒了,然后你可以进一步去工作。但愤怒也不是一个工作的终点,对他来说是要把愤怒上升到一个非常冷静的、对世界暴力的抨击。我觉得这一句话的描述是他整个创作生涯的轨迹。比如说《不灭的火》,他无数次说他是一个无力的反法西斯主义者,特别是他说《战争铭文》的时候,基本上主题是关于二战犹太人的集中营的。我觉得他《不灭的火》提供了一个困境,作为影像工作者的一个困境,影像是不是有用的。当你想要去批判二战时候极大的暴力或者是60年代参与到反越战的某些行动当中,影像是多有力,所以如果你去看他的台词,描述的完全是一个困境,他说我怎么给你们展示贫铀弹,影像是没有这个能力的,我能做的是给你一个对比,我让你看到这个烟头40度烫在我手上的这个疤,给你一个很微不足道的对比,让你知道贫铀弹可能是一个杀伤性比这个强无数的东西。

《不灭的火》,1969,图片来自网络

在68年之后,他的工作也进入到第二个阶段,把他的暴力部分上升到试图更冷静地对图像和世界暴力进行分析,进入到一个理性的知识的过程当中。我在想比如迪迪-于贝尔曼说的这句话,其实我试图很具体地想象他的事,因为大家可能对他的生平不是很了解,国内介绍的东西也很少,我们就看这两句话:一个是他把思考上升到暴力,他是德国电视电影学院的第一批学生,他当时是非常有天赋的人,可能只有几十个人才能进入到这个学校。他曾经写过一篇文章,是写跟他同时期的一个学生叫 Holger Meins,他是RAF,就是后来发展成非常激进的red army faction的一个学生组织,他们也是反越战,他们把希德政府当成法西斯来处理,之后上升到很暴力的冲突。他的这个同学是这个组织的一个人,他最终是因为在狱中被捕抗议绝食死掉了,他写的一篇关于他的回忆,文章中他一直在说这个人一直都是一个很有主见的人,他会非常明确地跟你说,比如电影要用什么样的镜头,就是一定要这样,特写要写到什么样的程度,一个电影该怎么做是对的。言外之意对于法罗基来说,这是一个不确定的事,没有那么确定的事,他是站在远处去思考为什么这个人会对此这么确定,直接能把影像当成一个抗争的工具,并且他如此投入在这个世界里。所以一开始我觉得有很多的思考而不是结论,然后到60年代整个爆发,当时有个学生被德国警察枪杀了,很多学生去抗议,德国电影艺术学院就因此要让这些学生退学,在校的一些学生就发起了抗议,让学校不要这样,法罗基是这个抗议当中的一员,他被学校辞退了两次,他也试着把自己对于暴力的愤怒提升到一个行动,但最后行动也不是他的终点,他发现这个无法令他满意,所以他才慢慢地进入到所谓电影散文的工作当中。对我来说他们很相信这个世界的影像,他们相信在影像里存在着某种真实的可能性,即便是被操作的影像也是一个对现实的客观呈现,你也可以从中发现它真实的一面。

图片来自网络

再比如说《工人离开工厂》,我记得他写的这篇文章就是他电影的旁白,他在最后说这个人类拍的第一个电影,其实你已经很明确地能看到它的构图,你能看到工厂的标志还有人是如何出来的,其实这是一个很短的片子,可能是一个无心之作,但可能已经包含了后面电影所需要的一切了。好像不是图像要向我们说什么,而是世界要告诉我们什么,所以他一直相信图像具有揭示世界的能力,并且它可以唤醒暴力,一方面它可以反抗暴力,作为一个影像工作者,对我来说是这样的。最后我还想说的一点是,迪迪-于贝尔曼在法语里“Essayer”也是“试”的意思,尝试,对于法罗基来说,他说话之所以简单,我猜测一个这样的影像工作者需要把画面退回到最原始的东西,你需要把所有影像生产过程中人们附加给它的意义都推掉,一个广告可能不是为了卖一个商品,可能是一个女的在那儿坐着,你要把它退回到最基本的意义上,然后再通过图像和图像之间的连接,或者分析图像和图像之间的连接去理解这个东西,因为图像和图像之间的连接就是人类思想的轨迹,你可以通过这个去看到人类思想的发展,或者图像背后是有很多东西是可以被发掘的。我觉得他作为影像工作者也在不断地强调手这个东西,手感。戈达尔也在最新的访谈里说手这个事,你就是需要不断地把一个画面和一个画面连起来,不对,然后再放一个,直到你觉得画面和画面之间的连接产生的新意义的诞生,所以他在不断地试。

最后我想说就是,我跟他一起进行的这个工作坊其实内容特别简单,他就是让所有人拍一个两分钟的长镜头不能切,是关于展示一个劳动的,我当时也一直在想他的动机是什么,杨老师也说了第一个电影是关于工人的,然后工人就变成电影最厌恶提及的话题之一。法罗基也说过可能除此之外就是死亡这件事,这两个话题就是电影最不愿意去谈的。然后他很有意思地提到了玛丽莲·梦露,大家都知道玛丽莲·梦露一开始是靠她的身姿去吸引人的,她走路的姿态,然后那个电影很巧也有一个工人离开工厂的镜头,就是长得像玛丽莲·梦露那样的人,是一个渔厂做罐头的女工,因为她是一个明星,你很难想象她会在那样一个地方工作,但是关于罐头工厂里的事一点都没有发生,你看到的是玛丽莲·梦露下班,用她非常妖娆的姿态,。摄影机一直在跟着她和男主人公离开工厂的那一瞬间,在那一个瞬间玛丽莲·梦露已经进入到另一个境界了,她不是这个工厂的女工了,她变成了一个电影的女主角,她开始散发魅力,可能对他来说是对于劳动影像缺失的一个解释。他就让大家一直在拍两分钟关于劳动的,大家不知道该干嘛,就跑到国美后面有个复古建筑群,都是新装修的,去拍那些做糖人的,弄棉花糖的,所有人都不知道他要去做什么。那次跟他见面后半年他就去世了,很突然,好像是在海滩上,带家人去游泳,再回来在沙滩上就发现他睡了,去世了。所以这是一个没有完成的项目,我在想是不是他在全世界20多个城市去收集劳动的影像,很好奇他最后会做成一个什么样的东西,我觉得可能跟他在这20多个地方的旅行经历或者遭遇会产生一些更有意思的摩擦。这就是我对他的一些了解,很散乱。

以下为嘉宾问答

姜宇辉:其实我觉得我们的位置应该换过来,艺术界应该是激进的,理论家应该是很犬儒的。法罗基发展的历程,他一开始很激进,68年大家都知道发生了什么事情,然后68之后其实很多理论家慢慢滑向阿甘本这种立场,他觉得那种对抗没有意义,到街头去投那个汽油弹他觉得没改变什么,68之后新自由主义还是再回潮。你看到一种循环,艺术家是从影像的暴力出发,他要进一步反省,理论家需要回到影像的力量。我觉得这是一个很健康的循环,但是你只停留在一半都不够,因为一个艺术家你不能指望他在理论上走多远,一个理论家你也不能指望他真的能进入到影像创作里面去,但是如果我们在一起构成一个循环……所以为什么法罗基会引发那么多理论家的反省,我觉得并不仅仅是说,他好像很招理论家喜欢,理论家喜欢说他,我觉得不是,我觉得就是他的东西吸引理论家对他构成对话,然后,这是一个非常良性的一个循环。

杨北辰:其实刚刚郝敬班也讲到法罗基和68的关系。电影史扯开来看,其实68都是一个转折点,就像法国巴黎那时候大家集体拍了一部叫做《远离越南》的片子,很多人,雷乃、戈达尔、Chris Marker他们都卷入到这个里面。那么有的人往前走得远一点,比如戈达尔前段时间有一个片子,就是拍戈达尔在68那个时候的状态,你就知道他在面对学生工人的时候是有一种亏欠状态的,而且他觉得说自己在一个年轻的学生面前没有智力上的优势,因为自己伦理上有缺陷。他在很多比如索邦大学的公开演讲里面也体现出了这一点。所以那个时候不光是电影人,也是很多人精神状态的分水岭。我们知道后来戈达尔去了巴勒斯坦拍《此处与彼处》,那个非常有趣,我依然建议大家去看那个影片。

联系到刚刚国柱谈到的一个概念,其实对于法罗基的影像有两种种说法,一个叫operative image,一个叫operational image,其实这两个是有细微差别的。Operative是一个形容词,是一个定语,就是说这个图像本身是可以操作的,operational就是可操作性的,你得努努力才能操作。我们纵观电影史,对于电影的操作其实是有条脉络的,我们从爱森斯坦开始算,爱森斯坦是最早开始用蒙太奇操作影像的,但是苏联的伟大的蒙太奇电影运动在之后就再没有主流电影中有那种传承,而是转到了比如实验电影,转到了比如68年时候,比如我们看到戈达尔那个时候的状态,包括后来我们看到了克鲁格。其实我一直想说,亚历山大·克鲁格是这个脉络里另一个非常重要的人物,他比法罗基稍微大一点,但是他们都是德国那个年代非常激进、非常重要的电影人,克鲁格后来不是去做电视了嘛,他远离电影认真经营自己的电视台直到现在,每周都会有电视节目,已经88岁还是要跟很多知识界的人聊。这个也没法展开讲,但是电影到电视的转变包括像录像的转向,这些都是和60年代激进政治有很明确的关系的。那么沿着这个脉络我们有法罗基,今天的Hito Steyerl,是一个受法罗基影响很大的艺术家,她为法罗基去世之后的专题写了很多的文章。我觉得Hito那篇写得很好,叫做“how to begin”,是关于法罗基对于她的影响。如果认真去看Hito的创作,我觉得法罗基的痕迹实在是非常的明确的,Hito一系列跟网络时代的连接非常像法罗基某种思想的延伸。所以我觉得影像的可操作性或者是可操作的影像,这其实是电影史里一条隐藏的线索,不是一个很明确的。如果我们谈主流电影史,回到一个叙事电影的讨论里面,比如说蒙太奇这个东西它是要不可见的,我举过一个例子,在主流的好莱坞叙事电影里面,蒙太奇要像你走过海滩的脚印,要随着那个海浪消逝掉,你要让观众不知道那个剪辑的痕迹,这个时候你才是成功的。但是操作影像的艺术家就是要明确告诉你我是在操作影像,我是要用不同影像的碰撞、接连、接续、相遇,然后创造出一种新的意义。这个传统其实一直存在,只不过现在转入当代艺术的现场,转入影像艺术的序列。

郝敬班:我也想补充一下关于技术的问题,对于影像工作者来说,新的技术都伴随着影像的发展,比如说在战争当中的operation room,所以现在技术的发展很多都伴随着图像的发展。对于影像工作者来说,对我来说这特别顺其自然。我们以前看的是电影的影像,之后会关注电视的影像或者任何出现在你周围的图像。新的技术带来了一批前所未见的图像,所以有可能是因为这个,他们是图像的阅读者,所以他们会持续关注新的图像技术,然后导致他对非图像技术的关注。比如他的《between the wars》,他关注的点就是关于民用科技的发展被运用到军事当中。那个也非常好看,因为它有一个反转点,一开始他只是在讨论一个耕地的犁如何变成一个机枪,这一类的东西。他还有一个工厂的人,然后工厂倒闭了,他们试图再就业,他们也在讨论一种能在铁轨和公路上运行的车的可能性,最后你发现在我刚才说的那个情节点,这些人其实是受雇于一个军事设备的公司,是大幅的军事经费消减才导致他们失业了,而他们谈论的这些技术又反过来运用到民用当中。所以他也做过一些这样的讨论,像里面那个是2007年的,你现在再看那个虚拟的画面你不觉得是多虚拟的东西,但是在2007年你可以看到比那个更清晰,制作更精良的画面。其实像他和Chris Marker,对我来说他们反而是最不追求技术的人,比如说他们是最早放弃胶片的人,他们觉得无所谓,只要你能用录像或者便宜和简单的方式让我去表达,我可以义无反顾地放弃胶片。进入新的技术之后他们也没有追求工业上的进步,比如他们不要求用好的摄影机,只要录下来就行了。他们的剪辑也是,法罗基的工作室就是他家,他就是在一个电脑上去剪辑。所以对我来说一方面他反而是最不关心科技进步的人。

(本展览已于6月10日结束)