来源:泼先生PULSASIR 孙志健、俞洲

“长征计划:违章建筑三——特区”是一系列基于作品和视觉文化的想象和思辨。项目的思辨起点从深圳的改革开放历史以及加速主义的理论开始,旨在重新思考改革开放在认识论层面的影响,并对科学技术以及资本速度进行深入的剖析。除了视觉展示之外,项目将同时在展场空间及线上文献平台呈现长征集体编辑的视觉读本,其文字内容将于泼先生及长征计划的微信平台上连载。读本摘选不同的学科:当代艺术、思辨哲学、文学及环境研究等文本探讨被视为现实的各种失衡的政治、经济及本体论的状况。《空间作为超级政治媒体》转载自“全球知识雷锋”,系凯l勒教授于2015年04月07日在哈佛大学GSD主题讲座,题为《超治国之道》(Extrastatecraft)。本文由东南大学孙志健根据视频总结整理,由耶鲁大学硕士、Easterling学生翁佳推荐,特别感谢UIUC建筑学人类学双本科俞洲校注。文中图片均来自Easterling讲座PPT。

空间作为超级政治媒体

作者:凯勒·伊斯特琳

译者:孙志健(东南大学本科大四在读)

校注:俞洲(UIUC建筑学人类学双本科)

凯勒·伊斯特琳(Keller Easterling),著名建筑师、作家、耶鲁大学教授,最新作品《Extrastatecraft: The Power of Infrastructure Space》将全球基础设施网络视为一种政治媒介。她的其它新作也探讨了建筑拆除及如何颠覆发展机器等问题。Keller是The New Normal Programme的核心成员之一。她将以“Medium Design”理论为基础,将空间本身视为一种信息系统促进对空间和非空间问题的思考。

今天想给大家展示一些城市作品(porn),我的一些书籍被新闻报道过:Extrastatecraft(超治国之道)或许会成为一种思维上的冒险,它是对于设计思路的重新架构。所以你可能知道我长期以来不只关注显像的建筑形式和轮廓,还有建筑物所处的基础设施的“基质空间”(infrastructural matrix space)。

这并不是指埋入地下的光缆管线设备,而是某种塑造城市空间的操作体系,它是由法学和计量经济学(econometrics)、信息科学(informatics)、全球标准法则共同作用所产生的空间结果。

从整齐均质的郊区住宅和高速公路,到闪耀着当代光辉的摩天楼、大型购物区、停车场、高尔夫球场、机场、度假村、候机厅和免税区(free zones),再强调一遍——我说的远不止这些背后隐含的基础设施,而是想告诉大家:世界上大部分空间都由几乎相同的模式建造,这些建筑是可以复制的“空间产品”,不论是在得克萨斯州(Texas)还是台湾,不论你在记叙关于“阿诺德高尔夫俱乐部”(Arnold Palmer golf)还是“胡子爸爸泡芙”(Beard Papa cream puffs)的感人故事。

基础设施空间

众所周知,内蒙古本土发生的根本转变都包含在基质空间(matrix space)的语言里,它也在事实上成为一种政治媒介,大家也都知道这个空间目前是由非盈利组织(org)和世界银行来进行运营的,当然还包括一位28岁的麦肯锡公司(McKinsey)顾问兼质量管理专家。这是地球上一些最有权力者的秘密武器,有时它似乎是我们这些仅仅接受创造空间训练的建筑师无法理解的。

正如我所论述的这个空间给我们的艺术带来了另一种关联性,以及另一种审美享受(aesthetic pleasures)和政治能力。而且对于大多数追寻更复杂建筑语境来检验他们自己所谓科学推断的艺术或科学爱好者来说,这就像一种原型叙事(master narratives)或方法论(methodologies)。

这本书将基础设施空间作为一个全新的“试验台(test bed)”提出,所以我希望大家不要把跨学科(interdisciplinarity)误解为对建筑学原有秩序的削弱(diluting),而要将“空间”研究视为其他学科与建筑的交汇点,因为我们所熟悉的知识或许恰好是其他学科的人们很想了解的。

活动就是信息

那么这本书就是在追问所有的沉思者:如果我们可以用另一种语境或速度去改造世界将会如何?我们被训练了太多如何创造建筑的体量造型,然后从天际线和形体去评判它,我们总是能找出完全合理的借口去追求和雕琢形式。

但是正如Pierre所说,也有艺术家对动感的形式很好奇,就像软件里一些编码可以使物体形式决定它们自身组织(organize)繁殖(multiply)和循环(circulate)的规律。更准确地说,正因为这是个数字化信息系统到处充斥着政治叛变(political treachery)的时代,所以我把空间本身视为一个信息系统,就像社会科学家Gregory Bateson(格雷戈里• 贝特森)所描述的那样:一个人、一棵树和一把斧子就可构成一个信息系统(a man,a tree and an ax is an information system)。

所以当我们熟知如何像非法侵入操作系统一样侵入空间软件(spatial software,一种表达城市空间容积的相互作用形式)时,世界会怎样?是否基质空间越俗套刻板(formulaic),想要设计有意义的物质形式就越困难呢?或许设计有效的形式来利用基质空间中现存的繁殖体(multipliers)会更容易一些。

空间的政治手段

是否基质空间还能指导更多的内容(repertoire),不仅是创造形体(form making),还能提供一条通往激进主义政治(political activism)的非正统(unorthodox)途径,甚至帮助我们发掘潜藏在组织与秩序中有待开发(underexploited)的政治才能呢?

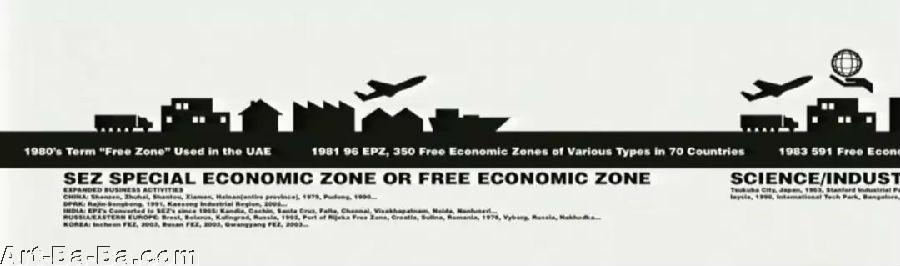

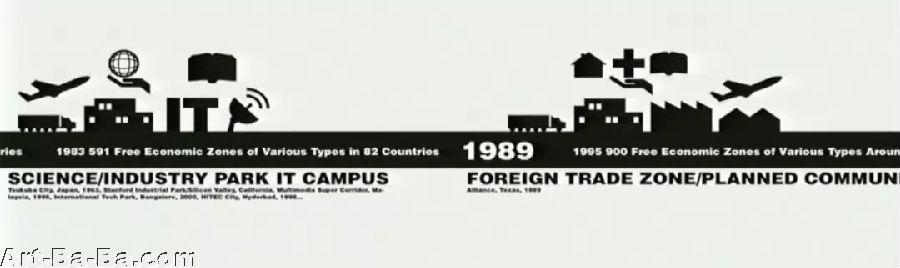

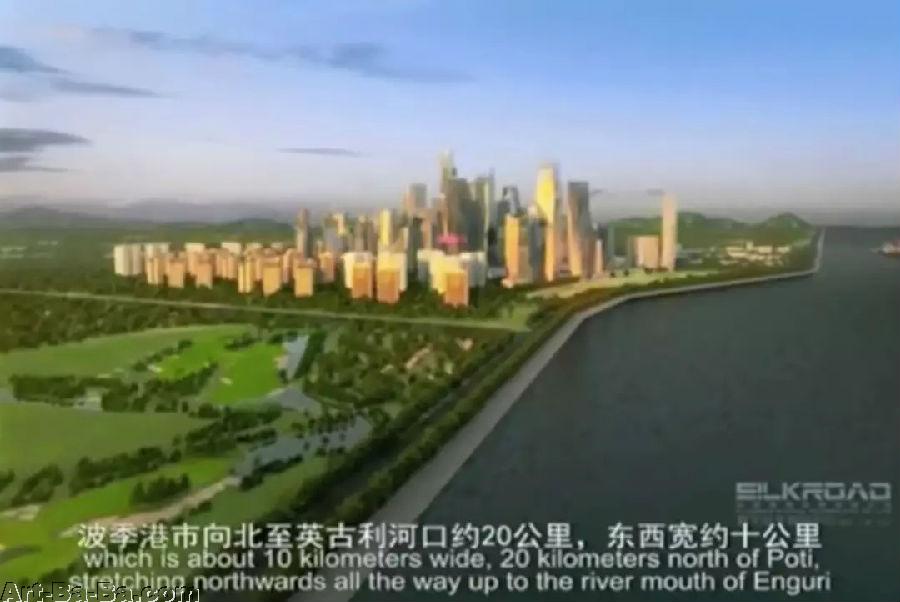

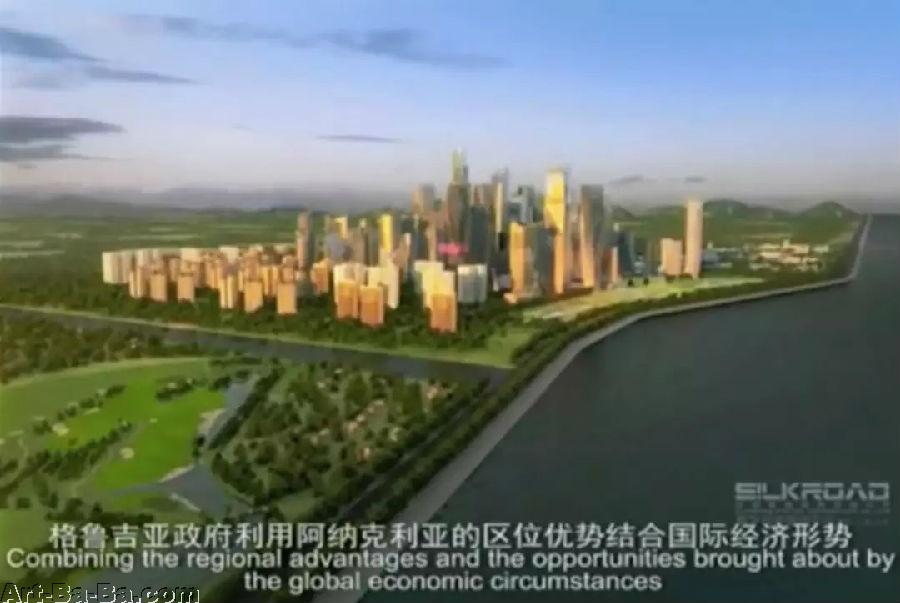

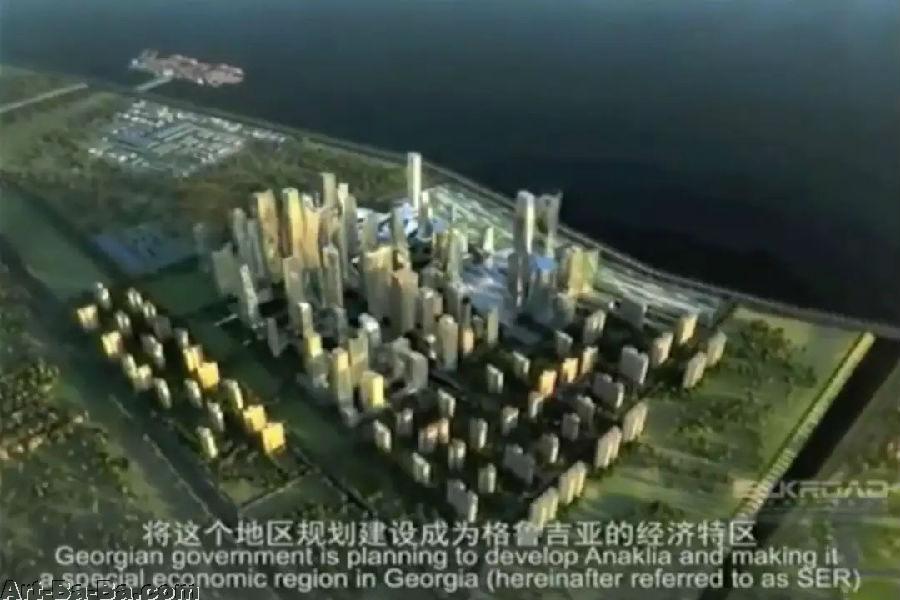

那么回到开始的那些问题,目前全球流行的所有空间操作软件中,占主导地位的就是free zone,这是当今全世界的设计师都在用的塑造城市的基础设施科技(宣传口号总是如此相似)。它们可以从外太空远距离穿过云层投射到地球表面进行定位,如今已是全球最流行的城市空间设计模式。作为一种软件,它比MS-DOS(Microsoft Disk Operating System的简称,由美国微软公司提供的DOS操作系统)历史更悠久。

随着管理与主权国家的分离,我们定义的出口加工自贸区(export processing zone)拥有独立于东道国本土法律之外的权威,所以它可以提供许多福利,例如豁免关税(tax exemptions)、外汇所有权、简化海关手续、廉价劳动力、解除劳动管制和环境保护法,由于这些政策避免了本地化的官僚政治,所以每个城市部门和公司都想加入进来——听上去就像歌颂别人的自由的“新自由主义者”的“祷文”(neoliberal mantras)。

自从中国尝试采取它作为市场探索的手段以后,自贸区就以指数方式(exponentially)急剧增长,如今中国有它独特的自贸区类型,并雇用了全世界最多的特区工作人员,可以自给自足,此后更多城市受此启发演变成全球化的狂热拥护者。联合国工业发展组织(UNIDO)认为特区将会融入东道国的经济,但事实恰好相反。每个人都想去特区,它似乎成了经济发达、政治隔离(political quarantine)、企业“具体化”(corporate externalizing)的绝佳载体——企业因此减少获利的障碍。

正因为吸纳特定的业态并淘汰其他产业,它成了一种流行的城市模式,不断在全球范围复制迪拜、新加坡和香港的闪闪发亮的“仿制品”,从前的特区或许是像墨西哥提华纳(Tijuana)的返销型外资企业(maquiladora)一样。

在60年代,世界上只有少部分自贸区,如今它几乎无处不在,面积甚至以公顷、平方公里计数,已逐渐将城市吞没。正如全球顾问们口中的“市场准则”(Shibboleth):进入全球市场的信号就是所有科技之间、企业总部之间的联系。同时,在这些血汗工厂和宿舍背后隐藏着可怕的“合法”虐待劳工的现象,所以特区有时不能达到预设的经济目标,如今特区越来越渴望自称“城市”。

迪拜用自贸区来区分每个城市卓尔不群的优势,这就像特区的聚集体,拥有所有你能想象到的产业,且各自都形成了“城市”。众所周知的迪拜海滨城(Dubai Maritime City)、迪拜知识新城、迪拜媒体城、迪拜医疗城全都拥有大量迥然相异的免税额(exemptions)和法律法规,例如在迪拜媒体城,某些人有言论的自由。总之我最近一直在搜集这类城市作品。

我游历了世界上130个国家,例如印度海德拉巴(Hyderabad)的高新科技城(HITEC CITY)就是全球范围内众多自贸区城市的一员,很多企业办公园区也会用摩天大楼和狂热符号来庆贺自己成为自贸区城市网络的一份子。

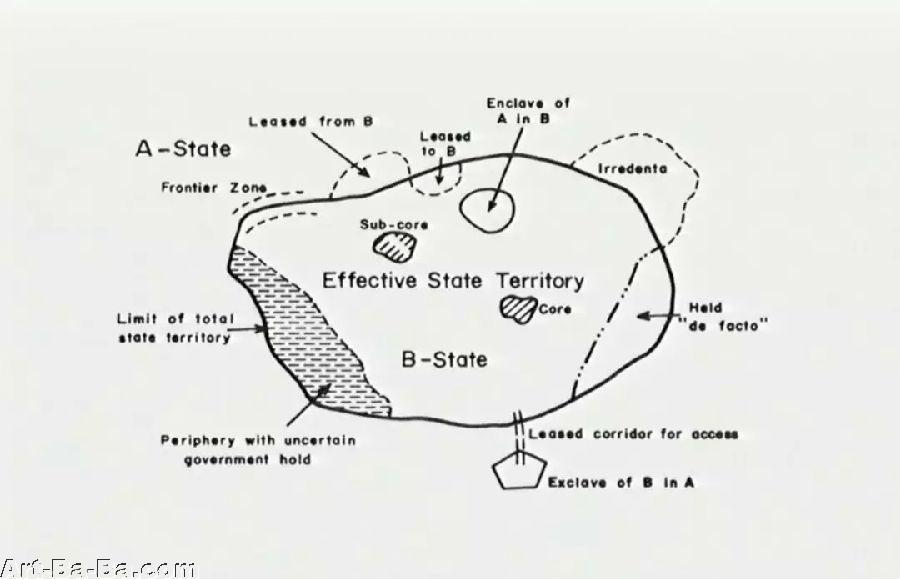

自贸区愈加流行,现在甚至大城市和国家首都都想要有自己的“区域分身(zone doppelgängers,类自贸区)”来作为非国家组织(non-state actors)的品牌、代理人(proxy)或幌子(camouflage),成了一种非国有版图。

你们或许了解韩国的松岛新城(Songdo City),它是位于仁川自由贸易区(Incheon free trade zone)的相当于首尔(Seoul)两倍大小的新城,贸易区基于威尼斯、纽约、悉尼、中央公园、坚尼街(Canal Street)和世贸中心(World Trade Center)来运营。

脱离国家制约的地区

更为讽刺的是,在阿斯塔纳(Astana)——哈萨克斯坦(Kazakhstan)新建的首都城市同时是自贸区,据说现在是这片区域的法律中心——一个意图脱离国家制约的地区,这里充满了各种著名建筑师炮制的古代成吉思汗(paleo-Genghis)意象:金字塔状的和平解放宫(Palace of Peace and Reconciliation)或带有巨大微气候帐篷的可汗沙特尔娱乐中心(Khan Shatyr Entertainment Centre)。这是纳扎尔巴耶夫(Nazarbayev)总统先生,我想说空间是“超治国之道”的鲜活容器,这本书的标题中的“extra”就意味着“在国家之外”。有了自贸区(zone),国家可以设计游离法律之外的“暗道”trap door,一个为其处理丰厚利润的秘密交易的代理人或幌子。

“超治国之道”并不是在描述后民族的世界(post-national world),而是国家主权(sovereignty)的成倍的嵌套形式(nested forms)。

我最近和Saskia Sassen谈过这种空间,它就像她所谓的“经济清洗(economic cleansing)”,作为理念村(intentional community)的一种奇特形式,有五彩缤纷的喷泉和高尔夫球场,这是一个大家都讲世界语(esperanto)的地方,大家可以消费石油美元(petrodollars)在美轮美奂的度假村和宫殿里放松身心。

并且现在它的宣传视频越来越疯狂(delirious),正如这种空间意象(imagery)在全球越来越风靡。

视频字幕:没有什么比钻石更稀有和美好了,钻石宫殿(Diamond Palace)以它熠熠闪光的(scintillating)建筑吸引了无数人的目光,宫殿的室内设计将钻石的形象和气息带入游览者的心中,让他们走进动人的钻石神话。

所以这种区域的组织和政治构造(constitution)总是用这些语汇描述:奢华、开放、享乐、自由,但要维持内部自治(autonomous)体系,这片区域也包含了固有的极端同质化倾向(isomorphic disposition),这本身就是一种信息悖论(information paradox)。

宽带都市主义

大量信息在这些所谓经贸中心被摧毁(pull down),用大量的信息去保持人们的“愚昧(stupidity)”正是一种常用的权力手段。当它作为经济自由主义(economic liberalism)的工具被大肆颂扬(extolled)时,特区经常为更复杂的国家治理(state governance)和市场操纵(market manipulation)层面提供国家官僚(state bureaucracy)的交易。

虽然尽力摆脱与政治的关系(apolitical),但特区仍处于国际冲突的交叉地带(crosshairs)。这种所谓的经济工具和合理逻辑(logistical rationalization)实际上是对不理性(irrationality)的严酷考验(crucible),正如下一个最贫穷的国家不惜任何代价想要“平铺直叙(tiled)”的天际线(笑声)。

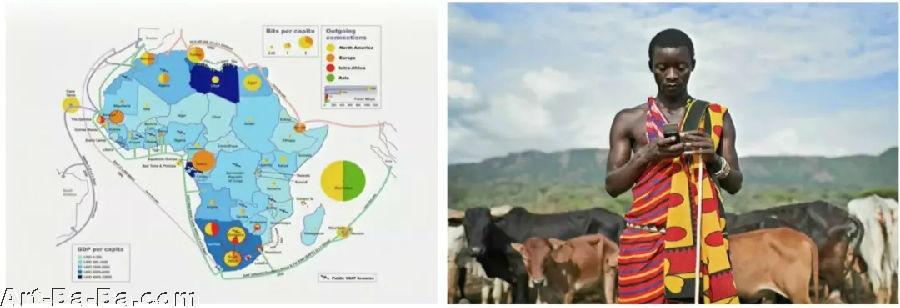

让我们把目光移向东亚,看看全球基础设施空间的重大转变,尤其是肯尼亚(Kenya)——全球最后一批接入国际光缆(international fiber optic cable)的国家之一,它也是从2009年至今电信产业(telecommunications)增长最快的地区

现在它有三个国际海底电缆(submarine cables),肯尼亚源源不断的宽带输送信号(broadband)服务于庞大的手机用户群体,大家随处可见他们的电信广告。在2000年,全世界只有不到八亿部手机,到2010年全球已有超过50亿部手机,其中约3/4的订购量(subscription)位于发展中国家,移动电话和宽带通讯已成为国家政府间最大的共享交流平台(shared platform),宽带设施已如同水资源一样不可或缺,它的使用权被认为是一种权利——如同获取食物的权利。

Development 2.0

在肯尼亚有许多类似28岁的麦肯锡顾问和银行家之类的年轻实业家人才,掌握着商学、科技、信息科学和计量经济学等专业技能,这些将宽带与GDP联系起来的能力预示着宽带对所谓“发展2.0”的影响。在那些使用移动电话就意味着接入互联网的国家,“发展2.0”正改变农业、银行业、医药和教育以及相应的城市设施配置。

有大量企业家(entrepreneurs)为无数手机设计软件,这些企业家就是商业模式的来源,所以懂得如何使用手机作为关系载体的企业家可以产生巨大的空间影响力(spacial impact)。但是空间有时被认为是网络的偶然情况下的副产品,或许任何城市规划专家(urbanist)都知道高速公路和铁路对一座城市的意义,他们或许了解基础设施是如何按地区分配(territorialize)的,但我们对宽带和移动电话对空间产生的影响的认识是不足的。

我们尚且不清楚光纤的引入会不会强化现有的城市发展地带促进自贸区的腾飞,还是渗透进乡村地区促进教育的发展和改良。光缆宽带的分布并不像公路和铁路,无处不在的原子化的(atomized)手机信号和微波随时都可能控制这个基础设施空间,从而形成阻碍(choke point)或垄断(monopoly)。

复合空间装置

虽然城市规划师常用基础设施分析城市价值和形态,例如铁路、公路和水利设施,它仍缺乏应对关于宽带设施中复合空间配置的分析,线性的光纤电缆赋予了相应的土地特权,为现代移动通讯提供带宽,这项技术借助雾化的拓扑技术创造了无处不在的覆盖体系。在那些机构间买卖和传输带宽的服务器提供商通过提供信息资源接入点给出了第三种配置因素,任何设计想要有优势,或许都要随着网络的扩张不断重新评估自身配置,不仅要关注它说什么,还要关注它做什么。

所以数字科技会对空间产生影响,但空间技术也会影响数字化网络,目前为止还没有人草拟宽带技术(broadband technoscape)中的空间相关的规章制度(protocols)。大家平时看到的都是平庸的(generic)、过时的(outmoded)特区,所以肯尼亚也不例外——肯尼亚Konza科技城(Konza Techno City)和肯尼亚拉穆港-南苏丹-埃塞俄比亚交通走廊(LAPSSET)看起来都是非常精彩的方案,LAPSSET交通走廊将会串联特区和度假村,并为海岸(coast)输送精炼石油。

所以那些想要改变“以基础设施为中心的城市模式”的国家仍在采取一种极其传统甚至颇有风险的发展模式,过度依赖资源开采(resource extraction),例如马查科斯新城(Machakos New City)或新肯尼亚-中国经济区(new Kenya-China Economic Zone)或非洲其它地区。

视频字幕:欢迎来到黄金海岸(Golden Coast),莱基自由贸易区(Lekki Free Trade Zone)每天正迎来大西洋沿岸的微风(breeze),著名德国哲学家黑格尔(Hegel)曾说:海边拂来的微风是对贸易的召唤(breeze from ocean is a call for trading),所以莱基自由贸易区吹拂的海风正是向您发出投资贸易的温情邀约,请接受这份邀请,莱基就是您投资发展的沃土,让我们携手创造光辉明天!

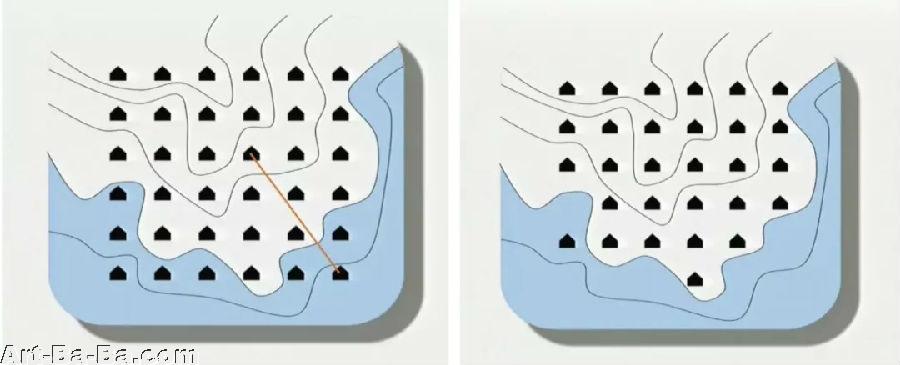

自贸区本身是对建筑技术或政治意图的放大,它作为远郊飞地(enclave)的地理位置凸显了它法律或其他政治不便的豁免权。由于自贸区持续吞噬城市,设计师们或许能在它的配置操作上找到大显身手的机会,我们可以为相同的技术配置一个不同的形式,例如通过将自贸区映射到城市自身,动机和安全性依然不变,但该组织的配置将从封闭的循环变成全信道网络,城市性将愈加明显,新增玩家将使信息交互更加活跃,如果自贸区的新模式具备和其他模式一样的“感染力”,配置的改变就可能导致巨大变化。所以问题不仅仅是“谁制定规则”,而更像“谁在制造它使一些事情成为可能、而另一些事不可能的环境”。即是我们可以敏锐地察觉到它,不管它的活动和联系多么转瞬即逝,这个问题依然存在:它是如何被操纵的?这么做的政治含义是什么?重要的线索存在于它自身空间布置之中,但想找到创造它们的工具却极其困难。

例如一个司空见惯的基础设施的静态布局——高速公路系统、输电网络或郊区,如何评价其中发生的活动或信息交换?我们往往不把城市组织视为行动者,而是看作物体的集合,我们不习惯把活动同样放到多方面的关系和相对位置中去思考。但如果我们更仔细地观察批量生产的郊区住宅,就会发现它的组织明显代表着一种独特的活动。开发商并非在制造独立的住房,而是在“耕作”这些住宅——楼板、框架、屋顶,成为一种“农业性”的基质空间。这些住宅如同针线编织般重复出现分散了我们的注意力,让我们忽略真正被创造的东西。住宅群落具有统一的倾向,它突出了重复性活动的优势,使独立的房屋设计格格不入。真正被创造出来的是一种类似于协议或非数码的空间软件,它同时塑造和生成制造房屋的活动。仅接受外形设计训练的建筑师总是急于设计单独的房屋,以便拿出作品来炫耀,他们最终只会被愚弄。

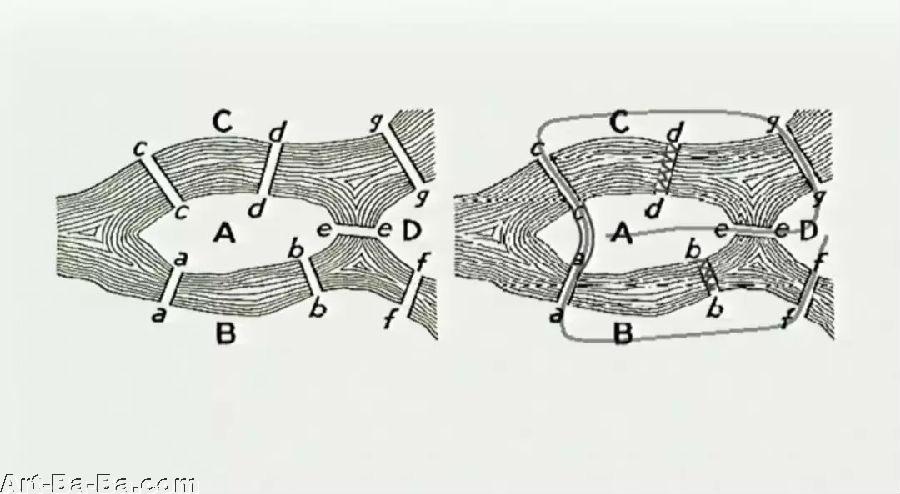

空间可以有所表现,也可以成为信息的载体,空间即使与传感器或编码无关,它仍是一个信息系统,并且信息只能寄存在我们“布局”的地方,一个组织的特点或倾向存在于他自身的潜能或行为之中。“布局”这个词并不神秘的,几何学告诉我们:一个在倾斜平面上的小球具有“势能”,可以用连线作它受力倾向的标示。连线的拓扑学始于一个都市问题——例如著名的格尼斯堡七桥问题从酒吧赌局开始:你能不能去城里绕一圈,每个桥仅穿过一次还能回到酒吧?

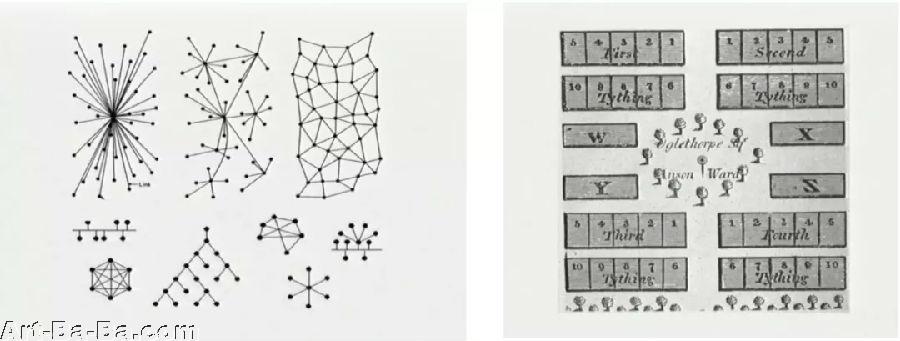

我们了解这些布局,甚至知道它们的政治气质,而这种政治气质又赋予了已知布局另一种力量,我们知道如何调整这些布局中集中权力、权威或暴力的地方。我们知道哪个是“走私集团“,哪个是大型计算机,哪个像铁路;我们知道哪个是地下电缆,哪个像是微波云,我们知道哪些如同自贸区,哪个如同FireChat(以蓝牙通讯的软件,被香港的示威者使用以防通讯屏蔽)。(“走私集团”这个短语模拟出了一个封闭的玩家圈子里的秘密状态。一个线性铁路系统或线性光纤电缆的特性跟移动通讯的原子海洋的特性是不同的。对辐射式网络来说——例如大众传媒电视或者收音机,其中每个活动或关系都必须与具备传播信息优势的单一中心点联系。树形结构具有层级又是集中权限的,就像从主干线到小街巷的街道系统。全渠道或分布式网络 (all—channel or distributed network),像一张开放的网格,点与点之间都是互相连接的。大型计算机网络是一个依照顺序传递信息的线性网络,而平行网络则是同步交互,而非依序列(sequentiaI)交互。一座摩天大楼可以被理解为一个串行组织 (seriaIorganisation),因为人是借助电梯依序进入每一层。类似市场、火车站或者其他有多个进入或交互点的组织方式,或许应该同步和平行地进行组织。倾向性因而是可以被设计的,就如同人们可以决定斜面上的球体的几何形状和相对位置 。)

我们了解这些布局,甚至知道它们的政治气质,而这种政治气质又赋予了已知布局另一种力量,我们知道如何调整这些布局中集中权力、权威或暴力的地方。我们知道哪个是“走私集团“,哪个是大型计算机,哪个像铁路;我们知道哪个是地下电缆,哪个像是微波云,我们知道哪些如同自贸区,哪个如同FireChat(以蓝牙通讯的软件,被香港的示威者使用以防通讯屏蔽)。(“走私集团”这个短语模拟出了一个封闭的玩家圈子里的秘密状态。一个线性铁路系统或线性光纤电缆的特性跟移动通讯的原子海洋的特性是不同的。对辐射式网络来说——例如大众传媒电视或者收音机,其中每个活动或关系都必须与具备传播信息优势的单一中心点联系。树形结构具有层级又是集中权限的,就像从主干线到小街巷的街道系统。全渠道或分布式网络 (all—channel or distributed network),像一张开放的网格,点与点之间都是互相连接的。大型计算机网络是一个依照顺序传递信息的线性网络,而平行网络则是同步交互,而非依序列(sequentiaI)交互。一座摩天大楼可以被理解为一个串行组织 (seriaIorganisation),因为人是借助电梯依序进入每一层。类似市场、火车站或者其他有多个进入或交互点的组织方式,或许应该同步和平行地进行组织。倾向性因而是可以被设计的,就如同人们可以决定斜面上的球体的几何形状和相对位置 。)

一个我常举的简单的空间软件(“空间软件”指某些特殊功能的空间)的例子,就是萨凡纳(《阿甘正传》里阿甘吃巧克力的长椅所在的城市),它是由Oglethorp设计的18世纪美国城市。他并没有把城市规划当作物质形式去设计,而是当作一个软件,就像定义一个网络共享协议那样。确定各方同意的法则标准后任其自由发展,这个城市以“坊”的方式成长,这些“坊”为私人空间、公共空间和绿地制定了明确的比率,甚至对偏远的农田同样适用。所以他并不是设计了一个具像的“物体”,而是一套物体的关系法则。 即便已经有明确的空间规则,你仍不知道这个城镇的具体外形。这就像恒温调节器,像汽车调速器(自动控制汽油输入引擎以控制汽车相对恒定的速率的装置),像各种制约因素的相互作用,像缓慢释放的药物一样,这套规则持续对城市空间中的活动施加影响。

所以,设计一个“倍增器”(multiplier)是很简单的,我们可以设计一个Δ:设计一个阀门,设计一个调速器,一个开关;我们可以调和一种拓扑学(指“f”,即物体间的关系)。所有这些——并非只有这些——它们就像小标志或是一段代码,或一种能动形式(active form,“能动”是指物体本身具有施加影响和自主决定的能力)。它们与软件的特性相同,但是以空间为形式,所以它们并非在塑造单个物件,而是在塑造一系列物体。能动形式并没有取代物体形式,它们一起发生效用,促使“物体形式”和不同的“审美愉悦”以及“政治能力”一起进入一个倍增的操作领域。

这是我从Gilbert Ryle那借来的概念,“审美愉悦”如果涉及“怎么做”,它就是在思考如何加速智力活动,这是一种思维习惯——思维能够和未完成的过程一同运作。能动形式和相互作用只能作为这种未完成的状态的动态标志。这是如同国际象棋大师的思维,只要游戏是理性的,就可以从“一步”想到“很多步”之后。

布局的标志

我们学科在过去和现在都借助过决策框架,信心游戏理论,王牌游戏理论,或行为控制论,或其中任何一种,但标志是不明确的,虽然听上去很矛盾,但正因它们不明确,它们才能有用。就像一个人只有通过表面能看到的漩涡去渡过河流,只能通过对家的表情变化决定在扑克游戏里出什么样的牌,只能了解怎样去感受面团和面包,或在强风中降落一架飞机,或吊石膏,或恐吓,或接吻,或讲笑话,有些事情你只能知道“怎么做 ”,你只能了解过程。

而能动形式和它产生的布局就是超治国之道的政治流动标志,也许我们回到zone的话题讲几个例子会更有帮助。在建造摩天楼之外,我们能利用它的优势:自贸区本身是一个具有感染性的平台,我们可以设计一些东西让它在自贸区中倍增,它有潜力像在过去的三十年间发生剧烈改变。

许多东西在自贸区中就变得有感染性了,比如彩色喷泉在各地的自贸区都有出现,所以一次骇入(hack)可能会释放细菌,就像你往偷偷安放了一个东西,别人可能在不知不觉中帮你复制到了世界各地。这里的“审美愉悦”不是实现总体规划,而是发掘一个“传染”的人口效应。一次骇入也可能会建立一种缓释的相互作用。打个比方,自贸区有想要成为城市的目标,那么它基因里就埋下了颠覆自己的种子。一种骇入自贸区的方法是:去找出并标注自贸区的激励因素,并让其作用于已经存在的城市,而非曾经是城市的飞地。(自贸区是“法外之地”,去引诱城市做那些本不能做的事情)

当监管有疏忽时,自贸区就会回到法律规制下,让其产生的金融利益回到本土经济当中,这就是UNIDO认为将会发生的事。正如萨凡纳的公共和私有空间有平衡关系一样,自贸区的刺激可以成为这种缓释的互相制衡的一部分。如果区域中心坐落在内罗毕而非肯尼亚-中国经济自贸区,自贸区激励可能会被关联到各种事物,例如交通。空间生产的机器会在发展基础设施的同时,输送工人到商业中去。所以工作并不是总平面和总规划,不是具体的事物,而是互相平衡的联系。

数字变量影响空间,空间变量同样会影响数字网络,所以宽带都市化在内罗毕是为了能接触信息,重点就是接触到数字系统信息,同样重要的是接触城市的信息。即使在内罗毕之外,一个主动形式可能会将宽带和道路放到相互依存的位置。可能听上去不像,对固定基站宽带的重视将会吸引大学和旅游业,却可能冷落道路,道路将会干扰自然野性和原始文化趣味,其中空间携带的信息对于大学和旅游业确是重要,重视宽带同样使道路不那么关键了,而且道路会干扰城市的空间信息——因为车辆的空间和距离膨胀了。

城市信息是通过步行穿越或自行车而被人获知的,所以一个建筑师可以创造能动形式,也可以创造物件形式。再举一例,不只是促发展,还让其反向发展,如果物件形式常导致物体的增加,那么一个主动形式甚至可以让建筑机器产生反方向作用。

我们可否用互相平衡力量的作用去瞄准或收缩甚至删除发展?在新奥尔良平原或曼谷,在亚马逊雨林或麦克曼森市郊?我在这不会展开讲,但一个像萨凡纳一样但反方向运作的“软件”,或者拿你熟悉的围棋来说——围棋有消除的规则。

但这不是关于建墙,而是关于清除。建立遥远的特性间的互相作用,这就是思维的习惯,让我们去设计“相互关系”本身。这不只是不同的审美愉悦而已,而是主动形式和基础设施空间拥有不同的政治能力。

而且它们不同于政治社会活动的那些熟悉剧本,在那些剧本里你常能发现坚定直白的信仰围绕在一个宣言周围,还有一场为了团结和正义的斗争。一个政治活动家可能会为了原则,运用历史上的重要节点和手法斗争至死。大卫必须杀死歌利亚(巨人,指无法一眼看清全貌的存在),这就是经典剧本,但基础设施空间中强大的玩家隐藏了自己的意图,通过保持流动幸存下来。他们轻而易举地玩弄把戏,转移攻击,因为只有公开宣告才会被当作信息。

所以当被盯上时,他们会从把心溜走。或者歌利亚会找到一个方法装扮成大卫一样(比如装成自己是受害者),或者他们会说一套做一套,故事和真正的布局不相符。我们能够学会如何辨别差异——持不同意见的行动家的铁拳常错误地对假人偶挥动,而假人偶总是在合适的地方出现。但真正的暴力总是出其不意的,真正的暴力发生在别的地方,且只能凭借净化仪式来解决问题。异议者必须站起来反抗,树立一个敌人,假设这是两极对立的抵抗。但我尝试设想一种附属立场,一种通过基础设施空间布局所具有的能力支持异议者的方法,这种空间是表演性而非规范性的。它提供了一种混杂的意见,这是较难作为目标的,同时也不在乎两极对立,不在乎是否正确。隐秘的国际参与者将面对更精明谨慎的对手,这是一种替代性的超治国之道。

同时在这里“正确性”可能不如这种言行不一的虚构和狡猾那么重要,我形容的是一个更加隐蔽的大卫,他不会在杀死歌利亚的时候左右为难,这个大卫是政治行动者的幕后伙伴。甚至他会为他们的成功创造条件,也许他会成为正义之士的不受重视的搭档,这些工作不在于知道哪个是该反对的,而是知道如何去反对。对行动者来说,他们常渴望直接面对和解决问题,就像城市设计者往往渴求通过物件形式设计去解决都市问题,但也有人不介意弄脏自己的手,直接去实际场地。城市性的开关往往在别的地方,而能动形式能让你通过调整各种开关去调控整个网络。

基础设施空间不是一个你死我活的决斗,当你可以远程改变土壤化学成分时,在此布局语境中,一个人就不会在这个场地里草木皆兵。组成基础设施空间的倍增器将会被所有这些“不理性”通过像流言这样叙述性的能动形式加速,流言是一种最成功的政治技巧。可能只有一种同时结合组织与语言的能动形式的设计才有机会和世界的空间产品发生关系。几年前我曾被邀请去一个自贸区开发者会议,我事前给他们一个警告:“我是一个自贸区的批评者”,但是他们说:“哦!伊斯特琳教授”,对我依然很友善。

我意识到这是完美的场合去撒个小谎,去散播一个谣言:如果是最睿智的自贸区运营者,那么他们一定会做像我刚说的事情——去将自贸区的激励用于现存的城市里,避免各种开销。是什么变成了新的感染性的符号资本?不可能是那些塑造得像钻石和海豚的建筑。除了两个对立面间的紧张对抗,能动形式的屈从力量就像一个礼物,或是熊猫,或是一种顺从。比如大陆给台湾的两只熊猫,名字分别是团团和圆圆,来自自贸区的刺激或宽带能力也许正是这样带有杠杆的“礼物“。但它们不常用于真正施加的杠杆,并不是能动作用的一部分。

在Domination and the Arts of Resistance里,James C. Scott提供了一个例子:他发现在米兰昆德拉的《玩笑》中有一段,监狱犯人们被要求和守卫赛跑,他们只能故意输,所以犯人们决定跑得非常慢。他们的顺从换来了守卫的戒备松弛,并换得自主性,超治国之道同样如此。选取顺从而非争斗,毫无疑问是一个在场上获取好处的方式。有时你更大的策略根本不会被注意到,两方的针锋相对常常是竞赛,它们将会导致升级的暴力。

另一种模仿被称为“double“,能成为混淆或伪装的源头,Double就是去雇佣一个骗子或者代理人,就如同两兄弟一起愚弄了世界,这种Double双重性可以劫持它的对立面存在。行动者认为无意义是完全的逃避,但实际恰恰相反,无意义反而可能在政治上十分的有利,误导和分散注意力可以迷惑并影响原本无法入手的政治局势。

模糊化和无理化以及流传故事是巨大政治机构的润滑剂,就像一位喜剧演员尝试讲笑话让他父母不要吵架一样。不要关注事情本身,而要关注手段,建筑师知道如何去安排空间变量以减少对立产生的暴力,或消解集权,因为权力和对立都在空间中根深蒂固。

当我们再看基质空间时,我们看到的是艺术的机会,一种额外的乐趣,超越了基础设施空间艺术的权力,基础设施空间可能是最有力的秘密武器了。

如果说世界在制造水,而建筑师在制造水中的石头,那么石头就是物体形式(object form),水就是能动形式(active form)。知道什么时候做水中的石头与什么时候做水是一种艺术,建筑有同样的机会通过成为自己的媒介去创造卓越的空间产物,基础设施空间可以通过设计直接转变为物体形式。

线上读本目录

1、 马克・费舍尔(Mark Fisher),“数字迷幻:论耳石小组《诅咒》”,2012

2、马文彬(Ackbar Abbas),“论假货”,2002

4、凯勒・伊斯特林(Keller Easterling),“空间作为超级政治媒体”,2015

5、陈冠中,“科技奇点、经济奇点、制度拐点”,2016

6、麦肯锡・沃克(McKenzie Wark),“李约瑟的中国未来论”,2015

7、谭锐捷,“什么是加速主义”,2017

8、吕博艺(Boy Lüthje),“全球电子业的变动图像:新经济中的大量生产网络”,2006

9、马克・费舍尔(Mark Fisher),《资本主义与实在》,2009