来源:绝对艺术 孙熳

艺术作品的魅力之一在于对现实世界的一种凝缩:通过符号、形象、文本、声音唤醒感官与认知,从生活琐事中挖掘出集体的印痕、用一个瞬间折射出时间永恒。与此同时,人们所期待的艺术家则像是将尽可能丰富的体验压缩进有限生命的一个浓缩形象,将复杂的背景、曲折的经历、激烈的冲突转化为深刻动人的创作。有些人生来就遭遇这些命运的不稳定,并且在日后创作生涯中一直追寻着强烈的人生,阿尔及利亚裔法国艺术家阿岱尔· 阿贝德赛梅也许就是其中的一个例子。

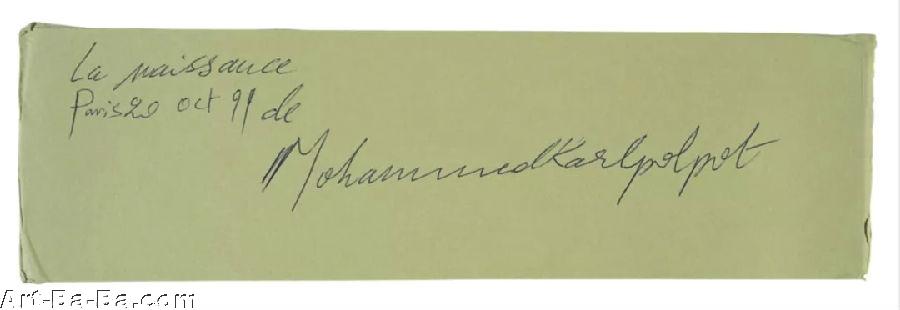

《穆罕默德卡尔波尔布特的诞生》,纸上圆珠笔,8.5×29cm,1999,艺术家本人收藏

曾经的阿尔及利亚不是人们想象中的阿拉伯- 伊斯兰主义国家。事实上,那儿原本是各宗教、民族融合共存的地方:1971年,阿岱尔出生在君士坦丁一个犹太人的家庭里,母亲是穆斯林,而助产士则都是基督教修女。儿时,阿岱尔和他的家人是奥雷斯地区的柏柏尔人,他们属于一群至今难以说清起源的多民族集合体,说着以诺亚的两个儿子(一个是希伯来人、亚述人的祖先,一个是非洲人的努西安)命名的闪含语系中的一支方言。但政局巨变与宗教狂热迫使他们禁用原有的语言、学习阿拉伯语和法语并穿上统一的宗教服装。阿岱尔在15岁时离开故乡进入巴特那美术学院,接受严格的苏式技法训练。三年后进入阿尔及尔美术学院就读时,柏林墙的倒塌所引起的震动让他第一次接触到西方哲学与艺术思潮。然而很快,阿尔及利亚内战爆发,动荡危险又迫使他再次离开熟悉的环境,这次逃离了阿尔及利亚,只身前往法国。

阿岱尔 · 阿贝德赛梅,《希望》,2011-2012,木船和树脂垃圾袋,205.7×243.8×579.1cm,照片摄于展览《阿岱尔 · 阿德斯梅:谁怕大灰狼》,大卫 · 茨维纳画廊, 纽约,2012

与很多来自动荡地区并最终在西方艺术界崭露头角的艺术家一样,年少时在文化上和生活中的不断分离与流浪不可避免地成为阿岱尔艺术表达的原初素材。个人的生活片段在他的创作中能够自然而然地映射出值得深思的社会现状,爆发出令人深受震动的情感能量。然而,尽管他的作品中不乏个人生活的细节,但除开刚到法国几年内的创作中,将他个人被放逐的事件和当时阿尔及利亚的具体状况作为创作主题之外,很快他就极少在创作中反复追溯,避免成为将某种修补伤痕作为个人标签的“异国情调”艺术家。

阿岱尔 · 阿贝德赛梅,《装饰》,2011-2012,双面刀片状特制铁丝网,四件组成:每件尺寸约为210×174×41cm,弗朗索瓦 · 皮诺收藏,照片摄于恩特林登美术馆的展览,对面是马蒂亚斯 · 格吕内瓦尔德和尼古拉斯 · 德 · 阿格诺的作品《伊森海姆三联祭坛》,1512-1516 年间,科尔马,2012

对于阿岱尔来说,旧时的经历与“创伤”不是简单的符号,而是促成其独特人生观与创作方式的养分。“斗争”是他的关键词之一,是其人生与创作的源起与核心。他的作品常常在展现冲突或悲剧式的情境时让人无不为之动容:无论是相互撕咬或纠缠焦黑的动物、被一脚踩裂的可乐罐、被压扁卷曲成馅饼状的飞机残骸、还是艺术家在自己身上点燃的熊熊火焰,在那些激烈甚至是暴力的作品表象之下有一种深刻的、难以调和的矛盾在牵绊拉扯,让人们的内心久久无法平静。

《布里克》,2005,喷气式飞机机身,226×274cm,私人收藏。 照片摄于展览《阿岱尔·阿德斯梅:生或死》,长岛P.S.1当代艺术中, 纽约,2007

1999年的一件看起来简单平淡的作品确定了他在创作上的一个转折点。在一张被撕下来的碎纸上,阿岱尔将三个来自不同国家的精神或政治领袖的姓名混合起来,写成了“穆罕默德卡尔波尔布特”这个古怪的名字(Mohammedkarlpolpot :这个古怪单词由穆罕默德、卡尔· 马克思和波尔布特的名字组成),并将它看作自己创造的一个“正面怪物”(Monstre Positif)。这个名字对于阿岱尔来说,是兄弟、伙伴,又是敌人和鬼魂。它看起来既伟岸又残忍,因为某个意识形态、符号、信仰对于一个社会而言,也许会是支撑血肉的骨架,也许会是将荒谬化为合理的借口,最终也许会成为带来覆灭的重拳。在这个虚拟的怪兽体内,思想给予人们的激情、希望、狂热和伤害,身份所引发的凝聚、束缚、压迫和迷茫彼此冲撞。但与此同时,它又显示出这不只是纠缠于个人的愤怒、伤痛与诉求,不仅是阿岱尔自己的责任与宿命,而是人类社会中共通的一个难题。

《出口》,1996,蓝色霓虹灯,11×26cm

在解除了个人身份的束缚之后,阿岱尔在创作中的探索与思考变得更加自由。巴黎、纽约、柏林、伦敦……在不同城市逐渐的流动给予他丰沛的创作生命力:面对不稳定的生活和有限的创作条件,他走到室外,将每个城市的街头化作他的工作室。他自小被禁止使用母语,便用曾经生活过的地方的语言为作品命名。他尊重伊斯兰教的习俗,同时也喜爱犹太民乐,与他在特拉维夫的画廊经理共同讨论策兰的诗歌。他将自己比作为“为意义着迷的、生病的人、压榨意义之人”,他酷爱阅读,热爱尼采与福柯,深受杜尚与博伊斯的震动。他熟知现当代艺术史,乐于与策展人和艺评人玩艺术界时髦的智力游戏。与此同时,他又称自己是一个“在空无中的探测器”:在创作行动时不受理论框架和形式所限,依靠直觉,猛烈、直接而彻底。

《分离》,2006,喷墨照片,90×103cm

以古希腊神话为灵感,阿岱尔曾花了六个月的时间劝服里昂伊斯兰教的一位伊玛目(Imam:伊斯兰教中具有崇高地位的仪式领拜,在某些国家甚至是元首的称呼)脱去袍服,以回归婴儿般的全裸状态吹笛演奏。而在作品《装饰》中,他则以德国文艺复兴时期画家格吕内瓦尔德的画作《受难》为蓝本,用刮胡刀片和铁丝制作了四个冷峻尖锐的耶稣像(Décor,2011-2012),将受难牺牲的救世主变为锋利、难以靠近,并且可复制的危险形象。他在一件影像作品中循环播放自己光着脚踩碎头骨的画面,给鸽子和乌龟绑上“炸弹”使它们成为“恐怖分子”,在曾经满载难民的沉船中放满黑色的垃圾袋,将球星齐纳内的冲突瞬间放大到里程碑式的尺寸……阿岱尔总是敏感地察觉到社会中讳莫如深或心照不宣的禁忌,探究敏感或问题地带,通过物件、材料、尺寸的转化,质疑与挑战其中被常规化的不合理。

《头球》,2012,树脂,224.8×157.5×95.3cm

在一些人看来,阿岱尔的创作具有极高的视觉有效性,能够将崇高与傀儡、意义与虚无、压迫与反抗这些矛盾对立通过简明的形象和比喻传达出来。而另一些人则怀疑他对于暴力景观、观众激烈反应的沉迷仅是基于市场需要和为了获得更多关注的投机主义做法。事实上这些争议所表达的也正是他在许多作品中针对和揭露的现象。然而随着生活状况的改变、年龄增长、家庭的组建与扩大,人们不得不怀疑他创作中令人深受触动的恣意与流动性是否会变得趋于平静。他的斗争是否仍然有力?他的呐喊是否也在不经意间转化成了借口甚或是重拳呢?就如同多年前现代画家杂志在报道他时提出的问题那样:阿岱尔,他是盐还是伤口?

2015 年后的阿岱尔逐渐停下制作大型作品的脚步,更多地回归到绘画中,在一幅幅用木炭绘制的草图素描中回顾过去的创作,设想新的计划。而在2018 年起,他的个人展览将在世界范围内的数个城市中陆续展开,例如3月在比利时蒙斯当代美术馆开幕的个展《阿岱尔· 阿贝德赛梅:解毒剂》和里昂当代美术馆的《阿岱尔· 阿贝德赛梅:黑色眼睛》。我们可以尝试预想他一贯强烈并富有争议性的创作,又或者期待他带来的另一个转折点,在通往未知的探索中走得更远。

图片来源:阿岱尔工作室(Studio Adel Abdessemed )