来源:艺术世界杂志

雎安奇:咏舞

张小船|文

雎安奇工作室|图片提供

雎安奇在北京的个展“咏舞”由三件作品构成:3 米长的 LED 灯箱装置滚动着中国古代文人所写下的咏舞诗词;6 屏无声黑白录像投影在一块巨型幕布上,黑暗中从屋顶垂落,画面是成都舞厅偷拍的男男女女;一组铁链串起 24 个黑色喇叭,铁链和喇叭又呈现出一口大钟的形态,每个喇叭播放着一段雎安奇和舞伴的谈话录音,这些声音交错着,此起彼伏,和静静蠕动的画面形成节奏。镜面反射球灯似是而非地旋转着,仿造着舞厅,试图在展厅制造出灯红酒绿的气氛。但在真正的黑灯舞厅,效果灯是不亮的,或者说不被需要的。只有在两曲之间才会短暂地出现这种灯光,不再作为浪漫化的效果,而是作为一种现实的功能,为一下次黑暗的来临做好准备。

在黑暗的庇护下,欲望来临的时刻,人的身份会消失吗?那是一个非常神秘的所在,几乎像是《爱丽丝梦游仙境》里爱丽丝掉落的兔子洞了。

“你觉不觉得俱乐部具有某种宗教性?”我问雎安奇。他说:“是的,尤其在黑暗中。

“咏舞”,展览现场,在3画廊,北京,2017

ArtWorld:怎么想到去偷拍成都的舞厅?

雎安奇:2016年初, 成都A4美术馆准备开幕展,我是参展艺术家去看场地,在成都待了一周。期间本地朋友带我去了舞厅,他说这是成都特色。我进去后确实被震惊了。我希望呈现出这种欲望的景观,回北京后我开始构思这个作品的方案。拍摄是主要的一部分,其他还包括 LED 装置和声音装置。

ArtWorld:那么黑怎么拍到舞厅里的画面的?你进去跳了吗,不跳光聊会引起怀疑吗?我听说,拍照被发现的话是会被打的。也就是说那样一个地方是会排斥“外人”的?

雎安奇:拍摄难度实在很大,有两个方面的原因。舞曲一开始全场就漆黑一片。我先买了台红外线摄像机,但个头太大,还有一个光线感应器会发出微光,这样很危险,还是放弃了。后来我在深圳找到一款在全黑条件下可供拍摄的袖珍红外线摄影机。我买了两台,一台放在领子下面,一台拿在手里。每次舞曲结束我迅速到卫生间把素材导入手机卡里,再进去拍。第二个难度,虽然这种在成都司空见惯,在西南别的城市应该也有,但舞厅还是戒备森严的。我刚开始进去拍摄时没有跳舞,就在里面小心地窜来窜去。有一次我准备躲在一个角落的立柜空调处进行拍摄,刚拉开架势,头上就被抽了一个巴掌,原来保安就躲在空调处看着场子。他叫我“龟儿子”,让我马上滚,他以为我是小偷。确实吓坏了,因为一旦被抓,确实会打残废的。我更换了六七家舞厅去拍,每家就拍这样会安全点。

ArtWorld:可能是拍摄机器或者你的拍摄方式,或者无声黑白的处理,令影像显得很怪异,明明拍的是特别具象肉欲的东西,却显得特别抽象、梦幻、不真实。

雎安奇:是的,在黑暗中这些此起彼伏扭动的身体,画面变得就像水墨画,我也在跳,一只手搭在和我跳舞的女人肩头,有节奏地起伏着,确实犹如梦境,有些画面看起来还特别地美,特别地安详。有些人正好在我的镜头前如梦如痴地亲密,但是瞳孔因为红外线的原因都是白光,那种感觉很扭曲,一种转瞬即逝的残酷。

ArtWorld:展览中,铁链条串起的喇叭里放的是你和舞伴的对话?你都和她们聊些什么?

雎安奇:她们谈生活,谈性,谈工作,谈老公,谈孩子,谈钱,谈情人,谈父母。这些谈话的感受就是虚无的,我提出的问题也是虚无的。有几次我都感动得落泪了,在一个看似充满假象的环境里,我被这些片面的真实感动了。那一刻的我实际上充满着惊恐,这些真实给了我慰藉和温暖。她们不知道我在录音,我的麦克风夹在胸前的一个口袋里,露出了一点点。我不停地换着舞伴不停地在录音,一共录了 30 段左右。

ArtWorld:展览中另一部分是 LED 屏滚动的十余首名为《咏舞》的古诗,这些诗句大多是“男性文人对女性身体的欲望投射”? LED 屏这个形式在你作品中很常见,在不同作品中,它们的功能有所不同吗?

雎安奇:在确定展览名字时,我想到了曾经读过的古诗《咏舞》,后来在网上找到上百首咏舞的古诗。在这些古诗中,欲望多数被美化了,而 LED 屏则消解了这些美化。就如舞厅和一个社会也没什么不同,展览的名字就呈现着脆弱的欲望和荒诞的处境。LED 屏是街头常见的标识和宣传媒介。我将一些日常用语放置在 LED 屏里不停地滚动,构成一种荒诞性,同时我也原封不动地把 LED 宣传屏复制到展厅。这些几乎构成了我 LED 作品的主要内容,也是我对日常和权力的思考与态度。

“咏舞”,展览现场,在3画廊,北京,2017

《对对对对对》,LED 灯箱,尺寸可变,成都麓湖A4 美术馆,2015,何博|摄影

《咏舞》,LED 灯箱,300cm×40cm,2017

ArtWorld:你说“舞蹈本身肢体的艺术性在这里被消解了,只剩下了性和欲望,但性和欲望是否也是舞蹈的源起”。

雎安奇:很多时候我们都是被假象裹挟的,也是假象的制造者。欲望是生理的,也是美好的,但是要从假象中去辨识欲望,这样的消耗就制造了荒诞。这个作品所探讨的正是一种原始的欲望和规则中的欲望之间的荒诞性。而任何事情人们总会在其中发现技巧,这本身也够荒诞了。

ArtWorld:你怎么看地下廉价舞厅这样一种空间的存在?

雎安奇:在成都这确实是一种日常,在一个人口众多的地方,这是一个生计,也是一种廉价的娱乐,很有效。这也是生活的一个出口。

ArtWorld:你现在或曾经属于任何俱乐部吗?怎么看俱乐部?百度的定义是一群有着特定爱好的群体,或群体聚会的空间。

雎安奇:没有参加过。2015 年冬天我和艺术家杨俊岭发起过一个小俱乐部名叫“ 录像KTV”, 不知道这个算不算。就是一些做录像艺术的朋友定期聚会,放放作品,成员有艺术家林科、梁半等十几个人。但实际上就成立时做过一次活动,播放了各自的录像作品。因为借了个仓库,很冷,就每人发了一个脚盆,一边泡脚一边看作品。后来就没有再组织过了。

ArtWorld:通常属于某个俱乐部的特定人群是相较于“大多数”中的少数人。除了《咏舞》,可以说你的片子或作品对少数群体有着比较多的关注吗?比如《诗人出差了》中的诗人、妓女和重卡司机,《巴黎派对》中的(不停变换角色的)同性恋,《R 级:观癖》中的窥阴癖者,《钻的人》中随身携带电钻的年轻人……还有《失踪的警察》,也始于一场秘密的家庭舞会。这种关注是有意识的吗?为什么会对这些少数群体感兴趣?

雎安奇:其实我想说在日常中我是被假象裹挟的,也制造着假象,电影和艺术是我最真实的思考。这些人物他们因为角色的身份所呈现着一些在其他人或者说普通人生活中的局部。我的作品都带着怀疑来挑战现存的规则,我想我要表达的是人性的底色和生活的事实,而不是某个群体。身份都是假象。

ArtWorld:记得当时你找到竖的时候,他正和乌青、张羞他们住在“火星招待所”。可以描述一下你对那个地方以及那群诗人的印象和感觉吗?

雎安奇:在北京通州九棵树附近,一个三居室,每张床上都躺着一两个诗人。第二天他们就要搬家,他们找到了太阳宫附近的一个地下室。第二天一早我又来了,我因为有车,就帮他们搬了家。搬去的那个地下室非常阴暗潮湿。然后竖就跟我走了,我在红庙那块《人民日报》社对面的呼家楼租了一间非常像新疆公路边的小旅馆的房间,让竖进去体验生活。

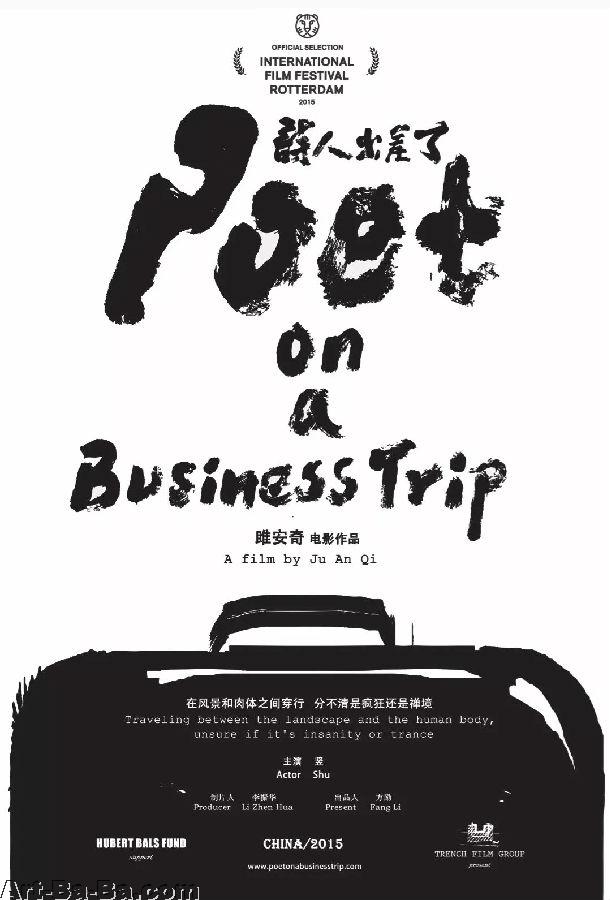

截帧 电影《诗人出差了》海报

电影《诗人出差了》截帧 电影

ArtWorld:我看过的你的电影里,除了让你成名的《诗人出差了》和《北京的风很大》,其实我自己(印象中)更喜欢的是《巴黎派对》。可以说说这个电影吗?它也是关于一个“派对”(舞会)。

雎安奇:2005年我在巴黎和 ARTE 电视台合作一部影片《中国之夜》的后期剪辑,待了两个月,孤独得要命,经常在路边的公共电话亭打电话给女友哭诉。我在巴黎认识了不少华人朋友,不停地参加了一些派对。总之,那种派对不像国内那么豪放,很压抑,很小心,到了地铁停运时间前,大家一起出门,恋恋不舍又满怀礼貌。有一天我没有马上离开,又喝了一会儿,独自来到大街上呕吐了半天,正好有一辆夜间巴士停下来,我上了车。我第一次看到夜晚的巴黎,酒也醒了,很伤感,在车上我想把我的感受拍出一部电影,这时离我回国只有三天了。那辆车很神奇地竟然绕了大半个巴黎到了我的住处。我回去就一口气写完了剧本,六页纸,关于一个把出租房用来开派对以此为生的华人的故事。在MSN上我告诉我常来往的一个台湾朋友阿扣,我说你来演我的电影。他看完剧本激动坏了,又给一个做话剧的朋友看,那个哥们马上打电话给我,说觉得我的剧本把他对巴黎的感受道出了。我说好吧,你就演那个要离开巴黎回台湾结婚的人。第二天中午,一个三人摄制小组建立了,到了晚上所有演员确定了,其中一个饰演同性恋的男演员从尼斯坐飞机过来。第二天一大早就开始拍摄,我是导演和摄影。拍摄进展得很顺利,两天没合眼,就这样两天拍完了,一直到我去机场,最后一刻还在拍。拍完以后回国也没有立即剪辑。其实到现在也还没有真正做完,之前你们看到的都是未完成版,还不算正式发表。

ArtWorld:回到前面地下舞厅问过的问题——一个“外人”。很多俱乐部性质的场所或团体,一开始可能是因为特定爱好的少数人在主流场所难以找到合适的位置而产生,客观上俱乐部也许起到了庇护和生成亚文化的作用,但当它自身形成一套游戏规则和身份认同后,也会制造神秘感和排它性。

雎安奇:所有的规则都是假象,没有开放性是这个世界糟糕的原因。实际上一个少数人的俱乐部和一个民族有多大的区别?

ArtWorld:你还会继续关注各种奇怪的人吗?你有一个拍“演员”的项目正在进行,其实演员这个职业(身份)确实也挺奇怪的。

雎安奇:我从去年开始在做一个姑且算作全球的电影项目叫《演员》,计划由 6 部电影短片构成。我让我喜欢的大师把他的御用演员借给我几天,我编写一个故事,在演员所在的城市进行拍摄。这个项目会把演员本身和其所在地的重大事件进行结合,探讨身份和危机。第一部已经拍完了,是西班牙电影大师阿尔莫多瓦的演员扬•可耐特(Jan Cornet)主演的《阿尔莫多瓦的演员》。我在巴塞罗那进行了拍摄,讲述一个从马德里回到家乡巴塞罗那的演员如何面对争议已久的加泰罗尼亚的独立问题。上周我在韩国见了洪尚秀的《之后》的主演权海骁先生,和他聊了《洪尚秀的演员》的拍摄计划。

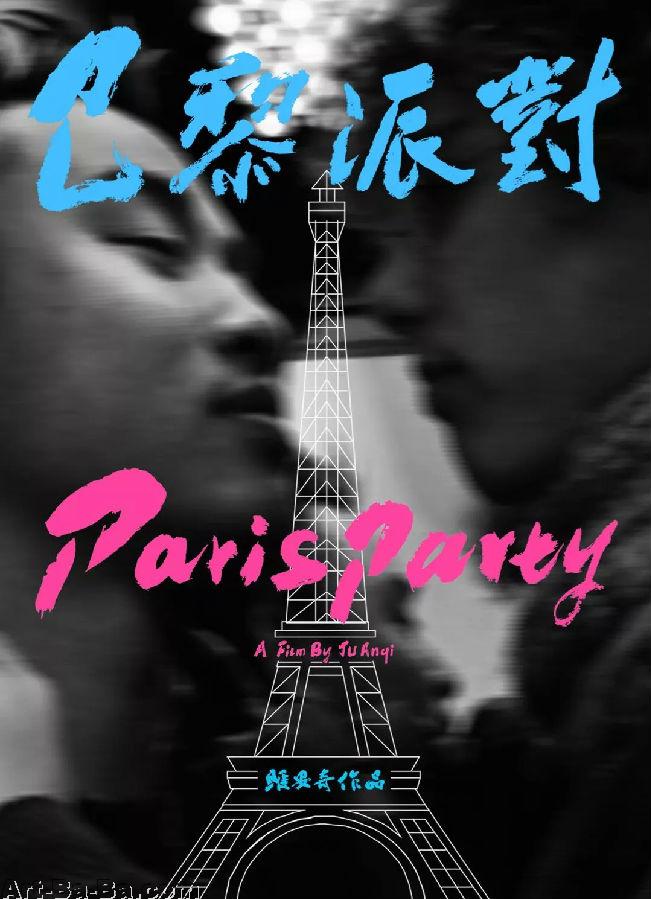

电影《巴黎派对》海报

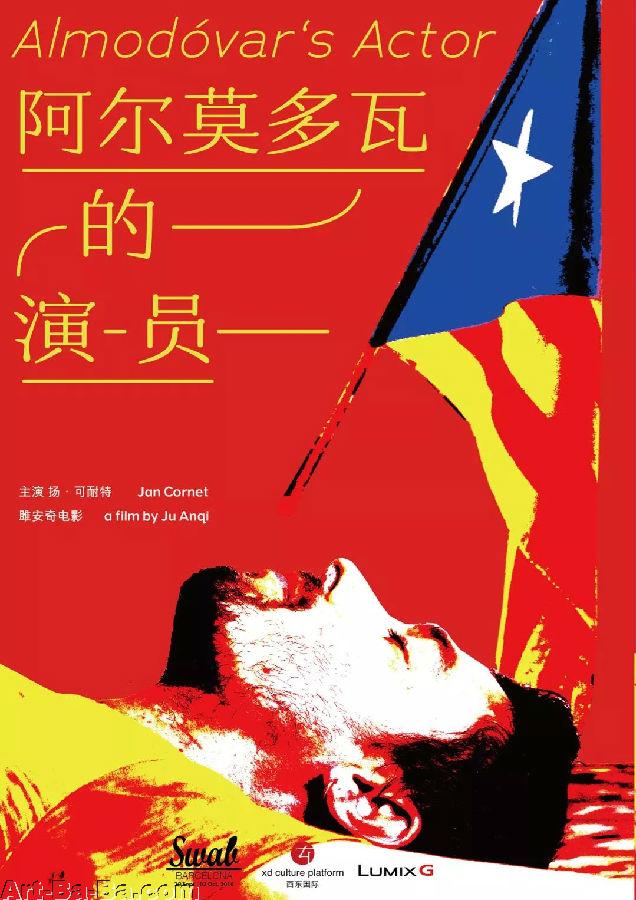

电影《阿尔莫多瓦的演员》海报