来源:凤凰艺术 姜俊

姜俊 x 高入云对谈《Loop Loop》

艾可画廊于2018年5月26日举办《漫游-往复》,此次展览由姜俊策划,分别呈现施政和高入云两位艺术家风格鲜明的近期创作。高入云的作品既无法归类为美,也不属于崇高,而呈现为平淡。本次展览的策展人同时也是“凤凰艺术”特约撰稿人,青年艺术评论家姜俊将为我们介绍艺术家高入云和他的作品《Loop Loop》,并带来和他的一篇对谈。

自英国学者伯克在1757年发表了《论崇高与美丽概念起源的哲学探究》一文以来,美和崇高就成为了西方美学讨论中二元对立的核心观念,关于艺术创作的思想也无出其右。高入云的作品既无法归类为美,也不属于崇高,而呈现为平淡。

在白立方的空间中,同样是与之接近的浅色,艺术作品消解了其强烈的客体性(Objecthood),从而融入到整个场域之中。微弱的机械装置带动着丝线的循环往复,以不同尺度的方式穿梭期间,配合着观众的游走、伫立。机械运动发出微弱的声音附和着观众的呼吸形成了另一种循环往复。

▲ 罗伯特莫里斯(Robert Morris),Green Gallery 展览现场,纽约 Installation in the Green Gallery,1964

对于他的作品,我同样要从两个方向切入。第一点是60年代发生在美国的极简主义艺术风潮,自此艺术讨论开始从艺术客体物过渡到场域和剧场。作为极简主义理论先锋的美国艺术家莫里斯(Robert Morris)早就在他60年代写的《雕塑笔记》(Notes on Sculpture)中就明确提出了对艺术体验的情景化一说。莫里斯认为,艺术作品应该要把其和其所在之互相关系带出来,从而创造空间、光和观者视域的总体。艺术体验的内容,不应该如此多地指涉雕塑内部或被保留在其自身的客体性中,而应该是一种“延展的场域”,它既包括雕塑、其周遭环境,也包括观看者,而且还要求观看者有身体上的切实参与。而这也是极简主义艺术最后导向了场域性和剧场性的契机。

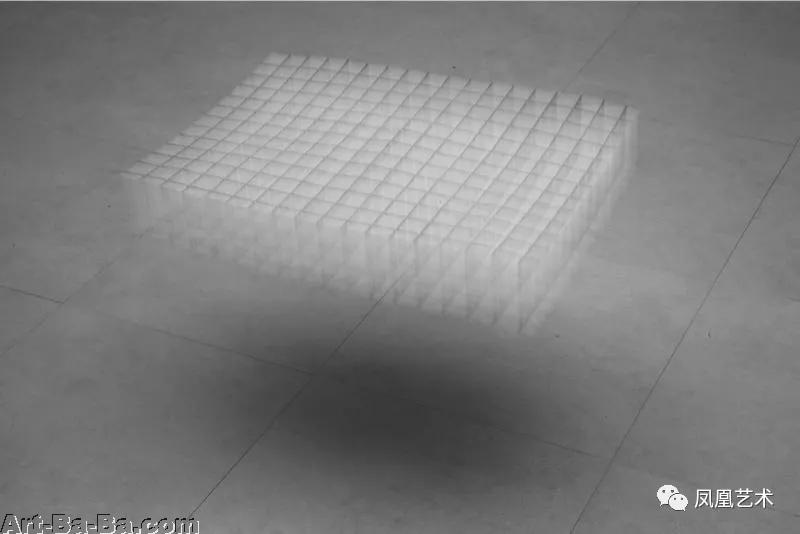

▲ 《光照在黑暗里,黑暗却不接受光》 高入云,2014,展览现场

第二点是从一直摇摆于美和崇高的西方美学之外,在中国的语境下谈论平淡。在中国高档文艺作品中,平淡一直是被赞颂的最高境界,如同倪瓒的作品被推至无与伦比的高度。平淡正是由于其位虚,才能孕育着各种的可能,成为各种方向的起点。明确的形式,强烈的情感和氛围多少容易流于简单和片面,它束缚了观众的想象力,这也正是老子《道德经》中所言的“大象无形”,“大音希声”。

公元3世纪的王弼是如此注释“大音希声”的:“听之不闻名曰希。大音,不可得闻之音也。有声则分,有分则不宫而商矣。分则不能统众,故有声音非大音也。”

▲ 《落水》高入云 ,2013,展览现场

同样“大象”中也包涵了一切可能的表现形式。之所以谓之“大象”,其必定处于原初、尚未分辨和产生差异化,王弼说:“无状无象,无声无响,故能无所不通,无所不在”。真正的“大”只有存在于一切分辨之前,处于平淡和虚位。

因而极简主义似乎可以和东方美学的这一向度实现一定的融通,正由于雕塑作品的祛客体化,以负向获得平淡,才能实现作品和环境的弥合,那么场域、氛围才得以出现;正由于作品在视觉上微弱的处于场域中,在听觉上微弱声音出自机械装置的循环运动,若有若无的循环往复才使得呼吸之中的人以一种此在(Dasein)的方式得以显明。

对谈

姜俊 X 高入云

(为了方便阅读,“姜俊”= J,“高入云”= G)

J:我在展览前给你的作品也写了一段论述,你应该也读了。在写的过程中还没有看到你这次展览新创作的作品,而是以你一贯以来的作品方式来操作,你是否可以接着说说。

G:我一开始做立体的或者是线的运动的想法,没有说从艺术史的角度去出发,也不是说看到极简主义的作品激发了我的想法。其实一开始源头是想要用线去画画。用线本身在平面上,不是用笔触了,不是用其他的东西,就是用一根棉线自由落体,从线轴上面掉下来这样去画画。因为它这个形式也有点局限,这个棉线粗细和本身的形状基本上都是圆形,也没有去控制它的形态,但就让我觉得还是有点被束缚的感觉。那么之前为什么要用运动这个状态,因为这两个是一个主题。我主要用运动这一元素是因为,之前在大概09年还是10年的时候,有一个数控技术叫做Arduino。那个数控板的技术类似于设计师希望把简单的编程方式,让设计师或者艺术家能够学习会。那么从那个时候我开始发现,类似Kinetic的作品很多很多地被做出来,运用到公共艺术,影像这些。然后激发我做这个东西的目的是我想做一个机器人,只是想把它做得好玩,但是失败了。我就把这个技术留下来,放在这里。然后偶然之间我想到,因为一直在做线的绘画嘛,这个大概也没有拿出来给你看过。因为我每天面对线下落,它是一个动势嘛,而且它是自己在控制速度往下走,后来我在想怎么让线运动起来,然后就想把以前的技术拿过来对它进行控制。直到这个时候我还是没想做一个艺术品,只是想拿出来和别人分享一下,就是有点像做出来一个好玩的东西让别人看一看。但是这个小的系列我大概做了十几个,都是关于“线”的问题。当把它放大的时候,发现它的力量就出来了,它作为一个类似于极简之类的艺术,如果把它归类在这个里面,它的力量就在里面走出来了。但是我想的开始其实是从材料和我的绘画里面出来的。关于您提到的平淡的这个主题,我其实有一点往崇高这个方向联系的,作品的机械性还有材料可变性不多,但是当我把速度和它整个展示的背景联系起来的时候,它那个崇高性就自己跑出来了。因为你可以看到其实运动速度快慢的氛围是很大的区别,快的感觉和慢的感觉,气氛是完全不一样的。那我感觉它的运动,其实静止的话你感觉不到什么。它跟一些极简的装置其实也非常的相似,它的感觉没有像动态的时候可以带动整个场域的气氛,这是我们当时感觉到的。等于坚持把这个东西放大,做了个展览。我个展就是一根线在一个white cube里面穿行。

J:哦,那个是几几年的?

G:2014年。

J:那就是说你最早从2014年开始运用这种创作方式对吧?

▲ 《空间系列1-10》,高入云,2012,电机、木材、尼龙线,60×30×15cm

▲ 《空间系列1-13》,高入云,2012,电机、木材、尼龙线,60×15×30cm

▲ 《唯一认可的意识-6》,高入云,2014,纸、丙烯、亚麻布,40x32cm

G:2014年我想把这种感觉放大,开始希望能结合空间,或大或小地把这种力量尝试做做看吧,因为我感觉到它在和我说话,有点像低声细语这种感觉,但是我又不大清楚它在说什么,所以我想试着让它做做看。

J:为什么我会讨论极简主义呢?估计你没有从艺术史的角度上定位你自己,就像你所说的一样,而作为批评家和策展人的我肯定在看作品的时候会把各个不同的艺术家分门别类地放到相对的抽屉里去理解。那我为什么说极简主义,其实我觉得你刚刚的描述和我想之后讨论的极简主义有些地方会比较接近。因为极简主义更多的是打开了一条通向现象学场所理解的道路。之前艺术家基本都是通过客体造型去表达,因此它的作品都和周边的空间、环境进行隔离,但是从极简主义开始,因为它是负向的,没有特殊的结构可以被讨论,非常简单和基础,甚至没有任何可观赏的结构,所以它就把观众引到了对其周边空间的感知,使得场域本身变得特别的重要。因此从极简主义开始出现了“剧场性”、“场域性”的讨论,开始出现了人和整个空间的设置之间关系问题。极简主义之所以是里程碑式的,是因为它以一种负向存在,让观众更容易感觉到自己和空间的关系。极简主义的作品其实创造了这样一个反向指涉的场域。我正是从这样一个角度去看你的作品:一方面你的作品符合了极简主义的要求,它是往后退的、负向的、隐入环境的;然后还有一根不断巡回的线,类似呼吸不断循环往复。人从一定程度上来说看到这种往复、循环会有安全感。那为什么是这样,它是不是和我们自己生理机能的循环有关?我们好像上次也有讨论这个问题,对吧?

▲ 《趋近于零2》,高入云,2014,电机、纸、尼龙线、橡皮圈,尺寸可变

G:上次聊得不多,就是这个想法我是从它的速度来,因为当时比如说机器需要调速度来,或者是线要调一个速度,给人感觉不一样,比如调的最快的时候,像F1赛车这种感觉就是非常快,有声音的带动。我就问自己为什么会有感觉上的区别。因为快速的话会让人浮躁啊,会让人有种不好的感觉。但是慢慢的,会有些人喜欢这种感觉。后来我把速度去联想自己的想法,后来发现自然界里面很多速度都是这样子的。就是呼吸是有一个来回,但是更多的东西其实没有来回,比如说天上云的方向,天上的云的运动速度,如果注视它的话你会感觉到它在运动的状态,比如说太阳和月亮的运动,如果说你不注意它,其实你根本不觉得它在动。但是它就有点像放大的极简一样,形成一种景观。其实我们一般都是忽略天上的云阿,还有这种天体的运动。但是在生命当中,我觉得在血液里面是蕴藏着这个节奏,所以当人们看到这个往复的时候会有一种潜意识的联想,但是他不会往这方面去注视。就好像第一次做展览的时候,那个white cube,其实很多人转过来才看到这个作品,往往就走掉了,因为有些人觉得这个房间里是空的,就是没有看到那个线,就走了;有些人会走进去看一看,那我觉得这就很像平时我们对天空的概念。我们注视的其实是只有人的高度的东西,没有习惯于去看天上的那个节奏。

J:法国哲学家、汉学家François Jullien有一本书关于“平淡”的讨论,是特别有趣的一个论述,如“大象无形”,“大音希声”。西方美学中一直有两个维度:一个美(das Schöne),一个崇高(das Erhabene),比如说安伯托·艾柯有两本书,一个《美的历史》,一个《丑的历史》,其实“美”对应的是美,“丑”对应的就是崇高。上次和施政其实也聊了关于崇高的问题。而“平淡”其实是中国比较独特的审美方式。平淡美学不关注极端的变化,或者说剧烈的变化,因为这种变化更容易被看到,更有倾向性,也就更廉价。但是中国更多的是在连续,延绵的关系里去看问题。平淡如同万物生成的母体,孕育着众多的可能性。戏剧化和极端是一种偏执的表现,它会趋向于单一,反而缺乏潜能,没有一种“势”,但是平淡可以说是一种中庸之道,有往各个方向发展的可能性。所以“大象无形”正是因为它足够大,大到你甚至感觉不到,看不到其形。所以“大音希声”也是因为它声音足够大,大到没有一种声音可以表现它,只有显示为无声。那么我觉得可能从中国人的角度上说,也是一种对超越性的理解——内在性超越,在这个纬度上应该和西方不同。

G:超越性,如果解释为超越现有感知的话,曾经听过的一个说法可以比较,当你听《命运交响曲》,或者是理查德·瓦格纳这种音乐的时候,你会被时间抽离现实。应该很多人会有这种体验。比如说埃里克·萨蒂,或者说浪漫感觉的音乐,会感觉以后飘走啊,或者说被拉到另外一个空间去。解释为那个音乐把你带到了一个永恒中。那为什么永恒中是这种感觉呢,因为我们本体是从永恒中来,落到这个有时间概念的场域以后,音乐把你从现在的场域里面带到了你原来来的地方,所以你不会感觉到时间性那种太强烈的感觉,就回到了以前的永恒当中,所以音乐给你回去的那种感觉。那我觉得崇高的感觉是相似的。

▲ 《昨天的信息》,高入云,2014,铝塑板打印,可变尺寸

J:我其实不太同意,因为包括瓦格纳,贝多芬等等,他们的音乐其实是气势磅礴的,让你体验到心灵的震撼,然后把你往上推,推到超越性的维度。在西方,有二元论的观点,对于中国人来说有一个对比是匪夷所思的:比如问你“时间的反义词是什么?”,“时间怎么可能有反义词呢?”。但是在西方就非常清楚,时间的反义词就是永恒,因为时间这个词就是日本人在19世纪70年代翻译成汉字的,它在古汉语中不是这么用的。时间无论是在德文还是英文里面,它都有片段的意思:古德文“zit”,就是“abgeteilt”,被分割的意思。而什么东西不能被分割呢?那当然就是永恒,那谁拥有永恒?在柏拉图那里就是理念的至善,在神学处就是上帝呀!那就是说通过雄壮的音乐要把你拔到上帝的维度,而在那里是没有时间的,一切都是完美的。那我觉得在中国文化中,对于“大象无形”、“大音希声”的讨论是另一种超越性——试图体察到一种内在性的永恒的往复,而不是西方外在性静止的永恒。就比如说《易经》作为中国文化的核心就是聚焦“化”,讨论变化,在不断地往复和循环中,生成无数的可能性——万物。而万物又永远是在阴和阳当中无限循环,这也就是你这次选择的关键词“往复”。那便是从呼吸的、生命的轮回中产生,它应和着天地万物的流变。从“大象”中看它就是平淡无奇的,那种从微小中去切入所谓中国人理解的“伟大”——“天地周而复始,生生不息”。这显然还是和瓦格纳的,或者是贝多芬的那种,在强烈的音乐效应中把人推到一个制高点的超越性上,或者是把人推到一个无时间的永恒感觉中是不一样的。

G:因为一个是强调人的感受。其实这两个人做出来的东西就是强烈的抗争性的。从人的角度去想问题,那我个人比较喜欢巴赫,在他的音乐面前是失语的状态,只有静穆来回应那种带来的超脱。

J:这个也比较符合你做作品的那种调性。 平淡在中国其实是非常核心的美学追求。特别是在元代对于倪瓒的崇尚。因为在中国的传统里,审美和阶层其实分得很开,你可以看到,低级的艺术或民间的艺术都色彩非常鲜艳,花花绿绿的,热闹非凡;越高级的艺术就越少颜色,比如水墨画,在黑白中变化,趋近于平淡。这在音乐上包括中国文人最欣赏的古琴,也是相对比较平淡的一个乐器。

G:对,在这个方向我觉得中国人都微小的变量里面,形成一个很大的自我感受。

▲《落水》,高入云,2013,电机、尼龙线、木板,270cm x 550cm

J:是,韩国有个艺术史家把极简主义和东方的美学进行链接。说极简主义收到了东方的影响,这个当然仁者见仁智者见智。那我下一个问题是,在这次展览中,你希望改变,因此做了一些自我突破的尝试,比如这次展览加入了颜色、笔触、机理,可以和我聊聊新的方向么?

G:上一次在爱马仕做展览的时候,我就有意识想这方面问题。因为我想突出物质。当我看到一些技术性的作品的时候,觉得技术太走到前面。比如说当你回去的时候,你会想到的是技术,而不是作品带给你的情感上或者是形式上的连接。我想把物质形式凸现出来。那个时候我觉得线是形式当中的一个终极的,就用了线的形式。但是这个技术的本身我倾向于只能用直线,或者不多元的线的质感去做这样的作品。现在我想让另外一个质感进来,无论是曲线的,有手感的方式表达,想让绘画的,或者其他形式的和机械一起有一个对比。这是我对这个作品想要做的下一步。

▲ 《趋近于零》,高入云,2014,电机、纸、尼龙线、橡皮圈,尺寸可变

J:那就是说物质性,或者是肌理这种东西现在在慢慢地成为前景。也就是说强调人的痕迹的这块,对吧?

G:是的,因为我觉得我自己以前画的一些东西也是不太用笔去作画。我觉得画面本身就是一个痕迹。很多像这次做的东西,有些是扔在地上,就是让它的颜色和地面有一个斑驳的结合,拿起来也是一个语言形态。并不太用笔去做笔刷的涂抹。

▲ 《趋近于零》,高入云,2014,电机、纸、尼龙线、橡皮圈,尺寸可变

▲ 《空间系列1-2 》,高入云,2012,电机、木材、尼龙线,50×20×20cm

▲ 《光照在黑暗里 黑暗却不接受光》,高入云,2012,机械、线,日光灯管,透光膜,可变尺寸

J:嗯,那比如说挂起来的作品呢?因为这个作品造型有点复杂,相比较之前的作品,我会感觉到它希望能获得关注,是正向构造性的作品。这与你原来那些作品想要隐在后面的感觉不同。我觉得即使你在强调笔触、斑驳效果,也应该可以以一种隐在后面的方式出现。这次展览我们可以看到用了强烈的颜色,包括吊着的那件作品,有比较强烈的造型感,你是怎么样思考的呢?

G:因为这一次不是长期思考的作品,但是是一个项目型的展览。那个时候讨论下来的结果是可以无限尝试自己的想法,所以就想让一个不太安全的形式直接非常“尬”的结合在一起。我觉得我喜欢这种“尬”的状态,因为平时的状态太过于安全的话,对我自己也不太好,所以我想让这个过程超越我的控制吧。

J:艺术家当然需要不断的突破,这次我估计你也希望能自我改变。因为你如果按照之前的模式做作品,肯定非常保险,而且效果也应该非常好。但是就是说需要有突破。至于这一次成不成功,让大家之后再讨论。但是我个人认为如果是强调笔触的讨论,或者是强调人的痕迹的讨论,也应该以一种非常隐的方式去体现,对吧?在以后的创作里面,你会有什么样的计划呢?

G:之后想做的东西是一直想把人的本性在艺术当中能够呈现出来,从艺术里面去看艺术以外的问题。或者说从电影里面,或者说从戏剧里面,发现很多艺术家也在有意识,无意识地做这方面的讨论,比如说像一些话剧,比如说像《等待戈多》,或者说像一些俄罗斯的文学和电影,我觉得他们体会到的东西和艺术的结合。是当人们提出一些现实问题向天发问的时候,会有些人出来以一个高度去解释人性的软弱和可能达到的超越。那这样一个过程就非常的艺术化,我觉得。我想做的是这样的类型的表达。

J:就你说讲的,那是超越性问题,其实西方有很多这方面的尝试,包括神秘主义。 十五世纪开始在基督教中产生了新的讨论,对于上帝的认知,他们可以通过科学的方式,探究自然,从而证明上帝和神的存在。比如牛顿这一批学者、科学家,他们对科学的投入是为了荣耀上帝,不是所谓我们教科书上说的,晚年的牛顿开了倒车,他从来就是虔诚的信徒。在艺术里面我们也可以看到,从浪漫主义时期,无论是英国的,还是德国的艺术家,包括卡斯帕·大威德·弗里德里希,在他的画中多处出现十字架的符号。当时自然和神性,以及神秘主义间的互相联动在崇高感的表达中都通向了所谓的彼岸世界、或者说超越性。后来也有类似马克·罗斯科和詹姆斯·特瑞尔一些艺术家。其实詹姆斯·特瑞尔是贵格派的信徒(基督教的小教派),在他的作品中也显然表达了超越性。每个人其实都有思考超越性的潜力,至于它是神、佛、绝对真理,还是大道都不重要,这只是一种超越性追求的表达,因此这些艺术抽象性的超越表达更容易和所有人对接。人总是对一些不可知的神秘保持极大的好奇和想象。那么你只要在你的作品中往这个方向做,就会联动到更多的人,而且能在更多的人身上找到共鸣。

展览的时候我碰到上海外滩美术馆的策展人拉面,它和我说:“哇!高入云的作品好疗愈。看着那个循环就觉得好疗愈。” 的确我觉得多多少少,因为今天的世界显得非常动荡,即佛教所谓的末法时代,我们的生活充满着不安定、不稳定性,那么在这个反面其实需要一种疗愈——可以信赖的依靠和心灵的宁静、或者是某种超越性。那我觉得拉面在说“循环很疗愈”好像也是一种对于当下状况的补偿。哈哈,疗愈性艺术家。

G:因为其实我自己也发现过这个现象,就是当艺术家或者有些艺术工作者进入这个状态以后,他本身生命的问题会得到一定状况的修复。他一些情感的生活中的状态会获得能量吧,或者说他的需求到宗教里面去修复掉。那显示出来的他的能量,也许不会投入到作品当中去。或者说他的目的性,出发点不再是发泄了,或者说要艺术作为一个出口去解决问题,所以才会倾向于疗愈的这种状态,我觉得也挺不错的,但是也会造成一些艺术家的困扰。

▲ 《唯一认可的意识-2》,高入云,2013,纸、丙烯、亚麻布,25x20cm

▲《如果我是富有的》,高入云,2013,木板、纸、丙烯、印刷品 51×47×10cm

J:弗洛伊德所讨论的“力比多”嘛。你在这边花的力比多很多,你在那边花的力比多就会相对稀少。其实艺术家也是这样,如果在信仰上花的力比多多了以后,你可能觉得艺术就会无聊了。

G:有时候我在想,艺术有时候是另外一个神。

J:对,当然,这就是“艺术代宗教”的说法。这一讨论出现在欧洲的十九世纪。你知道提出这句口号的蔡元培其实是康德和席勒思想的中国践行者……

▲ 艺术家高入云

高入云(b.1988),出生于上海,2015年获得华东师范大学艺术硕士学位,现生活、工作于上海。他的艺术媒介多表现于装置、绘画、摄影等。同年被邀参加艺术驻留位于意大利Giffa的“The Laforet Summer Vocation Project”。个展包括:“无限节奏”, 爱马仕之家, 上海, 2017; “趋近于零”,M艺术空间,上海,2014。参加群展包括“内宇宙”,杨画廊,北京 ,2016;“暗示之轮:隐喻的年代”,盒子艺术空间,深圳,2016;“∞Ω ——绝对无限的游戏”,A4当代艺术中心,成都,2015;“时间的裂缝”,上海当代艺术馆,上海,2014;“再生与轮回”,美国纽约州立大学石溪分校,美国,2011等。

▲ 艺术家、艺术评论家、“凤凰艺术”专栏作家姜俊

姜俊(b.1982)出生于上海,现生活、工作于上海与杭州。他是一位艺术家、艺术评论家、凤凰艺术专栏作家。 2013年毕业于明斯特艺术学院(Kunstakademie Münster),获得Prof. Aernout Mik的大师生称号。他是上海公共艺术协同创新中心(PACC)理论工作室研究员、国际公共艺术协会(IPA)研究员、中国工业设计协会信息与交互设计专业委员会(IIDC)会员、当代艺术调查局发起人。同时在中国美术学院和北京大学从事图像学和展示文化研究学的博士研究。

▲ 《漫游-往复》展览海报

《漫游-往复》/"wander-circle"

艺术家:高入云、施政

策展人:姜俊

展览时间:2018. 5. 26 - 6. 29

展览地点:艾可画廊(中国上海市龙腾大道2555号6号楼,200232)