来源:新世纪当代艺术基金会

沈瑞筠(下文简称“沈”)

对话

周滔(下文简称“周”)

对谈时间:2017年9月28日

地点:广州

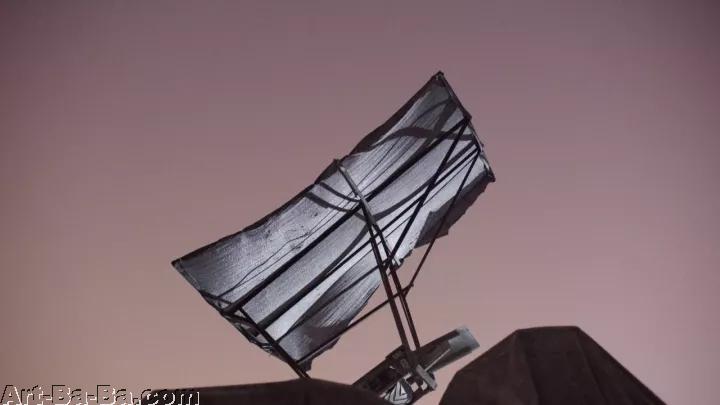

周滔 《凡洞》(2017)影像截屏

(作品由艺术家授权)

沈瑞筠(下文简称沈):先从《凡洞》说起吧,你最新的作品,通过这个作品你想探讨什么?

周滔(下文简称周):首先说这个名字吧,这个名字它是来自韶关曲江地区的一个村落,它大概是三到四个村庄合起来的一个村落。但是现在因为当地的矿业开发把它们都搬走了,所以这个村子实际上是没有了。因为我在2014年去过那个地方,所以我就借用了这个地名。实际上这已经是一个已经消失了的村子,因为我觉得这个名字挺有意思的。但实际上《凡洞》拍摄的所有的内容和素材与这个村子没有关系。就是没有任何的图像和风景是来自于这个村庄的。我只是用了这个名字。我觉得实际上虽然它不是《凡洞》里面拍摄的地点,没有任何一幅图像来自真正的地名的凡洞,但却使“凡洞”这个名字从一个具体的地点变成了一个地形。

沈: 既然你说没有任何地点是来自于凡洞,那你的素材是在哪里拍的呢?

周: 因为我拍摄了接近有两年的时间,所以拍了挺多的地方的。首先是番禺大夫山的周围,沙溪,佛山等等。就是围绕着顺德和番禺这个地区吧。这是一个主要的,然后就是清远地区的英德市。比方说影像中那个桥洞,一开始的桥洞里很多路人在那走来走去,那桥洞像一个镜子一样的一层一层往后推,其实那就是在英德的一座桥。然后还有就是美国的凤凰城,西班牙的Menorca Island,就是Menorca岛上面。我去韩国的光州的时候也拍过它的海面。就是说我会顺着我的行程,或者特意去一些地方,或者是在不同地方的行程中顺便就拍摄。

沈: 所以这些地方不一定是你专门寻找的。你带着相机,在每天的生活里面,你碰到什么就拍些什么?

周:基本上的节奏就是这样的。但是很多地方也是很具体地去找,另外比方说邀请你去一个地方的时候,你就肯定要去,这个肯定就不受你选择的对不对?有一些你可能并没有考虑那么明确的一定要去到哪,也就是没有一个比较严密的工作地点。

沈: 你刚才说这个片子其实地域跨度很大,有美国和西班牙,以及广州附近很多地方。但是在看这个片子时很难真正去识别它究竟是在哪个地理位置。为什么你会有意地去模糊这些地点的特殊性?你所说的“地形”和“地点”是怎么样的概念?

周:其实我说的地点是十分具体的,比方说我去到了韩国光州,然后是美国的凤凰城,或者是西班牙的Menorca Island,或者是巴塞罗那。虽然地点听起来都特别的大。实际上你的工作就是具体的城市里面很小的一个地点,有时候你快速工作了一下,也有很多时候,可能是接近三个月的工作都在一个很小的场合,与这个地点的人物交往,以及故事、历史和更多纵深的东西。但是有的地方就是很匆匆地过去了。所以对我来讲,地点也是分很多层面的,也是非常具体的,偶发性也非常的大。比方说你去到一个什么地方,你还没到达就在半途中发现了什么,你可能就提前开始工作了。一旦有兴趣你就开始工作了,更强调一种直接性,而不是强调像剧本那样做一个详尽的安排。

这个工作状况注定了对地点的采样特征。一旦地点逐渐地多起来,人不断地移动,比如从A点到B点,从故乡到他乡,从一个城市到另外一个城市,从城市到乡村,从山区到任何什么地方。地点之间这种移动反而显得很有意思了。因为移动根本无法在地点表层上形成一致和统一,而是不断形成“切断”和“停顿”,实际上你将注意力更多放在这些“切断”和“停顿”所释放的空间内,而不是停留在可视图景上,反而是进入视觉“切断和留白”。移动的空间,移动的地形是什么。不是指地理上的测量,当然它跟影像的叙述有关系。我们还是回到《凡洞》吧。我一边在剪辑,一边素材就不断地进来,于是就不断地改变剪辑,它最后就会形成这样一个片子。我也一直在考虑光线和地形的关系,以及在影像“叙述”对我来说到底是一个什么样的东西。所以说我不会刻意地去反映这个地点的客观真实地貌。而是从身体的直接性开始,这就是你为什么会辨别不出来,所以这个情况就发生了。

周滔 《凡洞》(2017)影像截屏

(作品由艺术家授权)

沈:那我能不能说其实在你拍片的时候,或者我们去认知你的片子的时候,其实并不是用一个概念去认知你周围的世界的某一个地点,而是可能是一种特定的时空的关系?或者是用你跟这个地方的一种身体的关系来去认知不同的地点。是不是这样的导致了影片出现了这样的效果?

周:对,大概是你说的这样。我还想强调,我的工作可能看起来象是到处乱拍,最后整合一下。但实际上我们还是可以有一些点去考虑的。比方说《蓝与红》去关注晚上的光线,LED灯在广场的那种层次,从中看到了一种皮肤感。而在《凡洞》工作中间,我使用了一台相机Sony A7s,它的感光度完全是超出以前的任何的一台机器的,它甚至可以超出人眼能够感受到的明暗层次,亮度更大,你看上去好像模模糊糊的东西,它却能清晰的感应到。它几乎超过了人眼的能见度。从《蓝与红》以后,这种光线和地形之间相互的契合来形成影像的叙述,一直是我片子中间很自然关注的一点。当然我们可以慢慢地来探讨一下这个地形到底是个什么玩意。这也是我自己给自己的一个问题。光线和颜色的技术特点在《凡洞》中间变得非常重要。相机会不断地锻造你的眼睛,或者你也会不断地适应机器或者说媒介去工作,它逐渐会成为你身体的一部分。光影技术不断地带来新的这种技术的改进,它逐渐也会形成人的第二层皮肤。从《蓝与红》到《凡洞》,我谈论了两个问题,一个是皮肤感,另一个是第二层皮肤的生长。地形的感知经验很可能就是发生在这个衍生的皮肤上。“停顿”和“留白”并非空洞无物,我觉得它和地形的联系可以慢慢地串起来。

周滔 《凡洞》(2017)影像截屏

(作品由艺术家授权)

沈:也就是说新的技术延展了我们的感知。从《蓝与红》开始到《凡洞》,你片子中的光线的运用比较奇特,给人一种世界末日或者好莱坞大片的感觉。为什么你着迷于这种光色?

周:从《蓝与红》到《凡洞》以来这三四年,我都是越来越注意到影像里最基本的光线是怎样生成感觉的,不管是从技术还是从你说的这种感受层面。影像所有的一切都是用光线来生成的,影像这个媒介本身就是这样的。它可能跟那个油画或者铅笔画不大一样。它就是因为光,所以有了一切。它的整个技术体系和视觉体系都是感光技术。《凡洞》里面很重要的一点是,我会大量地在黄昏天光逐渐转黑的这段时间拍摄。城市里的光线越来越亮,天光还有,但越来越暗。人造的光和天光之间的这种角逐就是一场决斗。我觉得可能正是在这种光线下,地形才浮现出来。

沈:地形是指?

周:比方说,你看到片子里会有那种渣土山。实际上它们都是离我们特别近的建筑工地或者是渣土收纳场。在深圳有五个这样的山,它们是人工堆起来的。在天光暗下去,城市的光线升起来,再从云层底下再折射回来地面的时候;所有的光线形成的光感处在中等偏低的这样一个光区,很多的物体会变成另外一种气质,或者是说跟白天很清晰的形象是完全不一致的。它会唤起人的很多记忆,是一个阴阳交合的时间。我觉得《凡洞》里的光线是基于这个。大量的工作时间都是在这个时段之间开始的。在美国的时候,我会在夜晚四五点钟去凤凰城沙漠里面那个那种岩石山,动物园周围,还有猎场。那个是天亮之前。太阳升起之前那一段光线非常美妙的。地形和这个影调的关系很大。如果感光技术造就了肉身的衍生,那么,可以说,这个地形的物质特性就是衍生的皮肤。

沈:昨天我和朋友在谈中国园林的制作。谈到造园的方法。以西方的风景园林为例,虽然和注重焦点透视和几何对称的文艺复兴园林不一样,风景园林就像一幅幅风景画,按照西方风景画的规律来处理园林的前景是、后景和构图。在风景园中游历,你就像看到很多幅连续的如画一样的风景。那中国的园林是怎样的呢?特别是西湖这种尺度的园林。其实中国的造园并不只是在营造眼睛看的这个景。景囊括的含义很多,比如说声音的景。西湖有十景,其中就有声景。园林给予你的是在那里的整体的感受。感受构成一个景。它并不只限于视觉的景,它是一种全感,并不只限于静止视点的视觉感受。

周:我觉得和游园类似的是,不经意可能也挺好的。一旦你注意到它的时候,你想反头去看的时候可能就没有了,很多时候就是这样的。拍东西也是这样,你可能拍了觉得可以,你很激动,但实际上它不见得会怎么着。所以说你一旦把它很目标化,很任务化,它却很容易就消失了。其实你说园林是个全感,我觉得园林的本身是个“流通”,是与自然相流通的才得以存在,更是与身体的流通。它从来就不能独立存在,它与园外的山,与园外的树,与空气、湿度、风、温度和光线相成流通,形成自然的念想。现在想重返自然成了个很大的问题,那么流通就出现了问题,园林看起来就像是个孤单的钉子户,变为了一种臆想,变为了隐喻,更变成了“完美”,一旦完美就变为了个木乃伊时间,逛园和去逛金字塔是一样的。而今天去想这个“流通”的层面在哪里可能更为重要。

沈:是的,过去的确很难回去了。其实园林是一个借鉴的载体,让我们学会用一种多维的角度去体察这个世界,去面对现在的生活。我发现我们聊到现在,有个词一直在我的脑海里面,也就是你说这个“移动”,它也是一种“模糊性”,既不是A,也不是B。所以移动就是在中间,是一种在之间的一种状态。包括你说的基建,就是在一个没有建与建成中间。还有包括你用光是在日落和天黑之间。我感觉你对这个“之间”和“模糊”包括地点的模糊性特别的感兴趣。

周:可能是吧。也许是它是过程中的状态或者中间的一个状况。但实际上我头脑中的映像是非常清晰的,明确的,一点都不中间。比如我拍的像富士山一样的渣土山,我觉得它非常强大,一点都不中间的。但它可能是在那种中间过程之间发生的。所以说我关心的还不一定是现实中的那个中间地带。白天拍摄也挺多的。所以说很难说它的范围是用一个中间或者模糊性来概括。但是你讲的这个问题我可能理解,就是你讲的那种模糊和混沌的感觉。是的,我整个的片子都会有这种感觉。我不会清晰的交待连贯动作,比方说这个人他拿起杯子,杯子里倒了水,加了药,他喝下去之后,身体发生了一个强烈的死亡的症状。我不会很细致地描述了这个,让你看清楚他吃的是什么毒药。拍这个还是很容易,问题是没有人吃毒药时特意告诉我去拍摄他。

周滔 《凡洞》(2017)影像截屏

(作品由艺术家授权)

沈:我看你的作品,我觉得你很冷静,作品没有一种煽情的感觉。你想要保持一定的距离感。

周:因为我要解决的问题,不是要观众在影院哭,情绪低落,情绪波动,我不想把这种情绪作为一种手段。我关心的不是那种外在的情绪。但其实对我来讲,是有具有涌动的影像情绪的,这个情绪就是好像有什么事要发生,但是也不知道要发生具体什么事。这些人忙来忙去,跑来跑去,在里面弄来弄去,但最后,没有出现一个爆炸事故记录,但实际上我深知那些遇难和死亡,但是我并没有直接去反应这些。为什么那个渣土大山会跨下去,建地铁,建一座城市,那些土去哪里了呢?人们不会太关心,对不对?这些最基本的事总会透露出人基本的生存环境问题。我们周围总是有一些淤生的东西,象副作用,消极无用但必然淤生的器官。过度和衍生。就象微信支付,现在大家消费的只是数字,但是银行依然需要大量印刷发行钞票。这么多手机,这么多产品,又多又快的技术更新,人的胃口越刺激越大,但其实是超过人所需要的量的,淤生就有一点像是过量的东西。我觉得建筑渣土是不易消化的东西,难于循环,是淤生。摄像机数字底片超出人的肉眼,不断的技术挑战和增生。比如说,8K影像以后怎么办,8K之后更高的清晰度人眼已经无法感受到,李安用4K和120帧,很快8K和更高帧率出现之后呢?就是芯片植入和感应器官置换?看到狼的眼睛看到的东西?借助虚拟数字系统?可能未来生活的世界应该是在完全淤生的世界里面。你谈的自然,园林的东西,它可能是非常美的,超级完美的一个古典主义,古典情结。但这个古典其实也是挺脆弱的,这个完美已经离我们相去甚远了。这个园林更像一个标本。而淤生的系统却是停不下来的,比如说你肺部的药停了,其他的并发症就会开始出现,所以你必须不断地去维持。高雅的、古典的和完美的自然情结肯定不是药,也许可以稍微慢一点,但你不一定可以慢的下来。

我的工作方式像是个纪录片的工作方式,但是我有点不像正常纪录片那样,不是要越接近客观事实越好。不可能记录客观现实的,因为只要有剪辑,哪怕是一镜到底,它也有角度的问题。为什么要这个角度,而不是从它背面去拍?因为这不可能还原现实,因为客观现实就是这样的,无色无味的,跟你没有关系,你看到的客观现实是你眼中看到的是你的身心,由此而言并不属于那个客观现实。无色无味,无情绪,无喜怒哀乐,是无相的,你看到的现实其实就是一个生于你的感觉而已。以前我用镜头拍摄,我都不改颜色,因为我觉得这些是直接反映现实的,其实后来你发现,佳能的颜色系统之外,出现了阿莱,出现了索尼等等其他各种不同的颜色体系,那么哪个更现实呢?这可就难了。所以我想这里就出现一个新的词,叫校对,或者较量。对于现实的反应,因为不同摄像机颜色体系,而导致了这个反应变为“校对”,我的意思不是说剪辑调色技术的校对,而是感觉,所有的影像情绪必须经历这个套色体系的较量才能形成。今天早已不是好莱坞和新浪潮的那种较量了,而是来自衍生皮肤的对于现实反应的感觉“校对”。就象你上面问题中提到《凡洞》有世界末日大片的感觉,这个感觉为何产生,这个直接反应,直接源于现实中,但这个反应,却是一场“校对”。这是值得继续探讨的。

你说的距离感,实际上我依然还是相信“画面”的,影像或者电影画面,其本身就是对现实的距离,这个光影画面连接的是人眼和身体的感觉,画面是充盈着“吸引”,充盈着人的气息,那么这个距离感就是减法,是“最短距离”的直面于现实。而不是将其纳入社会学或者其他什么范畴。这个气息很重要,尽管这个气息是越来越受到挑战,8K等更高分辨率和高帧率的挑战,但是我想这个挑战反过来也会刺激画面。画面的消亡肯定就是皮肤(人眼与身体)的技术变异。

当然我希望有个工作室来完成多个线索交叉的工作区域。移动和观察总处于变化中,其实每次形成一个作品更多是基于一次展览的需要,甚至展览结束工作还在继续,片子也变化了。这种状况导致的是,去预想一个作品完整的式样,或者形式感,就变得艰难,所以“完整”基本是不存在的,或者你在现时是看不到“完整”的,只能放在感觉的“强度”上,像个活体。我可能是一个彻底的反现代主义者。

沈:在你常说在拍摄中,通过采样的方式形成了一个活体。片子是活的,不是一个单一的叙事,或者说明一个什么问题,为什么你会用这样的方式?

周:片子作为一个采样,地点移动工作,能够更加贴近地面来工作,而不是依赖大脑想象来工作。有一个采样在那里,在片子中间,它会有我的思考的和观察,也会有完全超乎我想象之外的,不在我所考虑范围中间,这才是过瘾的。片子不是在直白地告诉别人我的观点,赞同什么,或不赞同什么,它是一个活体。

周滔 《凡洞》(2017)影像截屏

(作品由艺术家授权)

沈:你说你是彻底的反现代主义者挺有意思的,对现代性的反思是现在很重要的问题。

周:对现代性的理解,我想每个人的理解都是不同的。但是我觉得,人们追求现代是停不下来的。现代太庞大,太多具体问题。反过来,我们谈自然回归,但我们根本就不在那个自然中间了,这很尴尬。我们是生活在现代之中。生活在皮肤的技术增生过程中。我们谈论想法或者谈论回归,但是这一切已经悄然发生新增的皮膏之上,这变得不容忽视。或许我上面提到的,校对、地形、移动、停顿、留白、衍生的皮肤,等等词语可能都是对此的回应。

沈:我还问你一下,因为看你和我提到了文人画,我想问为什么你会看文人画?

周:其实我对于中国传统绘画的知识是非常少的。提及文人画是一个偶然,但也提供了另一个参考角度,而不是全球化的角度。我在深圳拍大大小小的渣土山的时候,在傍晚的时候光线不是很清楚,但是它又有另外一种形的气质出来,我觉它唤醒了我头脑中的山水记忆,所以我才去查宋代,唐宋一些图谱,我突然想起了我之前非常喜欢的郑思肖的《墨兰图》,然后我对赵孟頫也比较感兴趣。于是我突然发现,我感兴趣的居然都在元代。我看了一下元代的绘画,画一棵草,五个柿子,一匹马,然后石头上长了几棵小树,背景却基本上没什么东西,我就觉得这些山水文人画,为什么会出现在这个时间,我开始好奇,我觉得这里面可能潜伏着一个时间问题。当然我们先回到电影史上的类似于“火车进站”和“持摄像机的人”,这类型的片子,也就是电影比较早期的线索,这容易与我现在的一些工作联系起来。早期电影没有后来那么强大的生产制作系统,反而更多在于直接的身体性反应,如果把影像越来越强大的制作系统看作“室内”,那么早期电影更野生、更直接、更粗旷的映像,象是在“室外”,其实影像早期阶段是一直伴随着这个“室外”特质的。我的这种实践中间,每次不同阶段的会去处理一些问题,这些问题就形成了我的观察,观察不仅仅是眼睛看的那个观察,而是引发如何去看。再看元代文人画是一个挺特殊的时间段。是一个蛮伟大的时间吧。在我看来存在一个“地面时间”的发现。因为我尝试从我工作中的地形叙述,地点移动,停顿和切断的采样,停顿和留白的空间,来展开联想,我会常常考虑这个地形叙事问题。那我觉得可能在赵孟頫或是元代文人画中我也看到了地面时间。我觉得是这样的。渣土山的形状和里面的褶皱特别像文人画中的皴法,但这个两个事情实质上是分裂的,一个是衍生物,一个是从法于自然。我觉得这个冲突就特别引起了一种观察吧。

周滔 《凡洞》(2017)影像截屏

(作品由艺术家授权)

沈:这个我有两个要回应的,一个就是你说的关于时间的问题,是不是因为元代的那个时间中国破裂了,促使艺术家和画家会寻找这个地形来表达?会不会跟你现在所观察的地形,与现在的社会状态有些吻合?另外一个,你刚才所说的皴法,我倒是觉得蛮有意思的,因为我之前有一个经验就是去泰山,泰山的肌理特别像北宋的山水画石头之间的皴法。我就想,为什么中国的文人其他的不画就画这个。后来我了解到,形成这样的一种石头和石头的肌理关系,其实是地壳运动,撞击之后产生了这样的形状。我认为艺术家选择特定的主题,这个主题应该跟他心里面的某种想表达的东西是吻合的。皴法也一样,因为描绘不同的石头,形成了不同的皴法。

周:你刚才所说的渣土山,其实也是我们的人造运动,形成了这样一个地貌。这个山的观察,我说的怎么去理解它,怎么去看它。因为它肯定不是表象的一种东西,就是你怎么去看今天的现状,就是今天的问题你怎么去产生联系,所以我觉得,可能是渣土山弱光下的感觉,与那种记忆中的山水引起的对比而形成的这种观察,首先说书法,因为书法是很抽象的,形与意的书写叙事。文人画里皴法运笔其实都是源于书法,皴法是一种形与意的重新结合,与题词是相通的。它跟之前的比如说唐宋,相比之下,突然变得那么干净,几个石头,几棵草,几乎去掉了所有的背景,基本都是“留白”了。我觉得去掉的那些东西,“去掉”这个做法才是最重要的。他不是山河国破的那个层面,还有一种层面,是对文化的土壤的一种重新的认识,是汉人的文化面对那种高压,也是一种存活的重新考虑。我觉得,书法、文人画、还有诗词,对于之前绘画的减法和提纯,往往画单一的形象,去掉宏大的背景。就一棵草,一块石头,但是它维度却是更大的。这个去掉其实是‘获得了’。这种获得可以比拟于土壤和地面的重新获得,这个新格局,我称它为地面时间的发生。

如果从地形影像实践去遥望那个地面时间的话,你会听到一丝遥远的回响,你会感觉到影像的“室外”时间,那个默片“火车进站”又重新释放出声音,被激活。

沈:文人画摒弃了宏大叙事,也是个体意识得以抒发的开始。

沈瑞筠(左)和周滔(右)