来源:艺术世界杂志

新疆克孜尔千佛洞

栾志超|采访整理

梁远苇|图片提供

ArtWorld:你2017年因为怎样的契机去了西北?

梁远苇:去年主要是看古建筑和壁画。因为看壁画就必须要了解建筑,所以4月份在山西开车比较细地看了一圈寺观和壁画。8月份的时候,敦煌做了一个研讨会邀请我参加。他们每年都有不同性质的集结,全世界研究敦煌的人都去讨论。但这个讨论会的体量太大,没能做到特别深入的沟通。每个人的专业方向都很专,跟当代的实践离得比较远,而真正在实践中愿意花时间去了解的又很少。10月份的时候又跟着一个纪录片团队去了新疆的克孜尔看石窟。在大学的时候,因为考察的缘故,每年春天都要去不同的地方采风,看壁画和古建筑,去过陕西和敦煌。

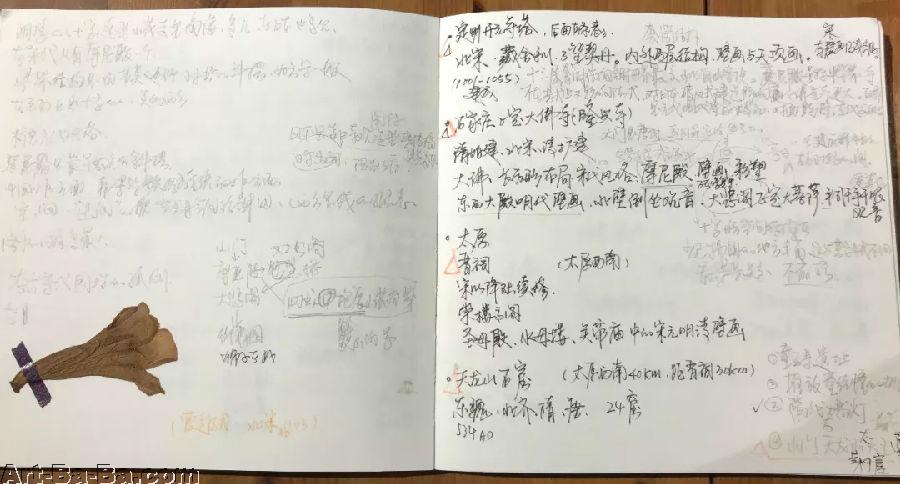

艺术家出行笔记,2017

山西忻州五台县唐塔

ArtWorld:现在去和之前去有怎样不同的感受?

梁远苇:区别很大。首先,自己变成了职业艺术家,是带着问题去。而且,我2016年底的时候在罗马进修,学习公元4世纪左右的古罗马艺术、壁画修复,看了一些古迹。在自己对壁画有了一定了解之后,我才敢去敦煌。之前一直担心到敦煌之后会把自己给弄丢了。敦煌太不一样了。我们学西画,其实对西方反而比较清楚,而且也有距离,不太担心会陷进去。敦煌的感觉和风格太强烈了,害怕自己不理解的话,就被它改变了。

我们对西方艺术的发展线索其实是非常清晰的,因为我们的基础教育基本上就是去了解这些知识。但是,我们又在中国,所以不用担心会被西画吞噬掉。当然,年轻人也可能会有这个担心,但慢慢就会好一些。因为你是在中国的土壤里,思考问题的方式就会不一样。敦煌的形式感特别强烈,能感受到和自己相关。回溯的话会发现宋以前,唐代的东西都在敦煌里能找到。所以,我就会很害怕,害怕被直接吸引进去的话,反映到创作中太表面。

ArtWorld:能具体地谈谈你所带的问题吗?

梁远苇:大学的时候因为太年轻了,还不到20岁。那时候手里功夫不行,主要就是看热闹,听些基础的知识。敦煌壁画有几种不同的绘画方式,包括经变画、供养人、类型、时期,等等——从美术史的角度有了一个大概的了解。当时看只是觉得很震撼,但感受不到和自己太大的关系。这些年,我是主动地去古文明里找一些帮助和支持,也就是追以前的线索。这样一来的话,就只能在壁画里看到更早的东西了。所以,这是个反过来琢磨的过程,知道了现在的结果,然后再回去找根源。我个人感觉这有点像自救。人到了一个年龄段之后,会产生虚无感和无助感。但是当你开始了解古文明,就得到了一个特别大的支撑,像是找到了母体一样。这个东西甚至不知道能不能用在作品里,但它对于你的精神稳定性有特别大的帮助。

而且,这也不是想追就能追的。我是基本上快到30岁的时候才开始理解中国绘画。当时印象很深,二十六、七岁的时候开始阅读高居翰的书,入门之后慢慢地主动了解学习。这要比学西方的东西更难,因为系统太强大。进去之后,它们就跟黑话似的。水墨的这些历史,有时候不是绘画的角度,而是语言的角度。进入之后慢慢才能理解,因为它跟中国哲学的关系,跟中国整个文化进程的关系太近了。

敦煌莫高窟(图中为艺术家本人)

ArtWorld:就你自己而言,这些走访石窟和壁画的经验给你提供了什么?

梁远苇:这些经验是特别重要的,但不一定会在作品里直接地反映出来,甚至于反映出来或许也不对。对我个人而言,这是一种持续的学习,精神上的帮助。最重要和最明显的是对认识的改变,扩充和影响,理解文明的线索和深度。这跟你只看当代和正在发生的事情是不一样的。那么深的积累和那么多年的变迁,是需要到当地去体会风物、地貌与艺术之间的关系的。这是从书本当中学不到的。也就是说,对这些东西的体会或观看跟你直接拿一个图像来看是完全不一样的。你必须得到那个空间当中去。

我个人以前理解艺术,受材料的限制还是多一点。比如,我会自然而然觉得壁画是一个东西,纸上是另外一个东西。其实并不是,它们都与文明的进程,保存的手段,以及使用的目的有关。这些最终决定了什么会留下来。材料本身就和绘画一样重要。你要理解的话就得去看原作,看体量,看材质。这些都是在创作的过程中和人的身体关系特别近的东西。其次,壁画又跟建筑有关,所以你必须要回到那个场域里。再者就是它的风物、气候、山川,以及整个地形地貌,你只有走过去,才会发现历史变迁的痕迹。另外,看多了之后,它会影响你的气质和气息,不容易被很多表象带走。毕竟我们跟西方人比起来,跟欧洲的艺术家比起来,要少一些生活在历史中的便捷。

新疆库木吐拉千佛洞

新疆库车大寺

ArtWorld:能谈谈你所感受到的这种历史的不便捷吗?

梁远苇:我们小时候上学的时候没法理解自己的文明,也确实理解不了。我们的思维方式以及解决问题的方式都是西方的。得到了一定的年纪,才会反过来主动地去理解。而且要花很多的时间,因为这些跟你的日常生活也不挨着,完全没有这方面的教育背景。家庭也提供不了什么,因为从父母那一代就差不多断了。连我们生活的建筑也都是十年的历史,找不到从前的痕迹,完全是一种特别漂浮的状态。

西北那些庙所在的山体都还在那里,地貌风景都还在,四季也有变化。或者在罗马的时候,出门的街上就是两百年的东西,楼上就是大家正常在使用的十七世纪的东西,地板和门也是十七世纪的。你所处的公共空间都有两百年左右的历史。它不存在一种割裂感,博物馆也非常多,你生活在整个的线索里。

新疆塔里木轮台胡杨林

在北京的情况是,等到故宫什么时候做展览的时候,大家需要排队去。哪怕是我们要了解自己的文明历史,也需要以各种各样不方便的方式去做,包括远行。故宫在某种程度上是一种架上艺术,和人家就住在两三百年历史的老建筑里是不一样的感受。所以就像郝量说的,中国的古文明就相当于欧洲,我们的当代相当于美国——分别处于不同的大陆和时空,彼此之间没有关系。你要去理解的话,就要像一个美国人去理解欧洲一样,想要把历史串下来是做不到的。但如果你就意识到这是两块大陆,反而有了可能性。如果我们光讲如何去传承,这是个假命题,反而做不到。

ArtWorld:具体到中国绘画中的山水观后来也发生了更易,到今天则是断裂的。古人是讲求行走山水间创作山水画,跟西画中的风景画是两回事。

梁远苇:是的,敦煌就已经有山水了,那时候就有山水观。虽然西域的文化特别不一样,也只是很少的一部分,但是可以从其中看到线索。这也就是为什么要去看寺观和壁画,因为山水是从壁画走到了纸上。文人画的山水观已经是被整理之后的,非常清晰具体的山水观。包括西安的墓葬壁画也有山水。元代的文人画开始提倡反宋代的院系化,要回到宋以前,也就是唐时候的山水。宋的山水其实已经很接近西方的写实。但唐代是概括的,是平的,是很概念的山水。但这个东西被文人画利用了,被重新拿了出来。所以,这其中既有断裂,也有回溯,类似于西方的文艺复兴。在文人画里,其实有很现代性的东西,一种主观认识的现代性。不再用眼睛来看世界,而是一些更先进的表达和认识方式。

但我们的壁画和西方的还是有很大不同。西方14世纪就已经有很清晰的透视了。但他们是装饰,更多的是壁画跟建筑之间的相互关系,根据每个空间的使用功能会有颜色和技法上的差别。所以,壁画更多的是配合使用。但我们不是使用,而是造一个虚景。在西方,空间里的所有壁画都是符合观看的。但我们的壁画不符合物理观看,都是突兀的存在,要给你讲历史,讲一个几百年的故事。这与西方的物理性是两种东西,存在于意识和认识的层面。

ArtWorld:在一个地方造这样一个景,是不是反过来也会影响整个一个地方?

梁远苇:它主要还是功能性的,比如五台山就是一个道场,大家主要还是祭拜。主要还是宗教气氛,跟视觉的关系不大。但的确会互相影响。墙上的壁画都是故事,需要我们去理解。而且,有的表现力特别强,会让你在里面感受到栩栩如生的氛围。西方教堂都在市井当中,始终和日常有关,不太一样。这就是为什么山水会在中国艺术当中有那么重要的位置。敦煌是在一条河面前的一个峭壁上,这就使得它永远都和风貌有关。

甘肃榆林窟

ArtWorld:有很多去敦煌的前辈,你对他们有了解吗?

梁远苇:新疆有一个艺术家对我影响很大,他叫韩乐然,是个朝鲜族人。新中国成立之前,他在法国留过学,是最早的G。C。D员,同时也是个很有天分的画家。他是最早在克孜尔做发掘和保护工作的一批人。他的绘画风格结合了印象派和新疆、敦煌的壁画。对我个人来说,他是非常重要的人。

ArtWorld:你怎么看他的创作?

梁远苇:我有一个不成熟的想法,总觉得当代中国和他所处的那个时期有类似的地方——都有一定的开放性,大家都可以走出去,可以参与到当代。同时,我们也有了自己的认识,以及对于古文明的理解。另外,就是学界的互通,各种学术领域的交流。在有了一些桥梁之后,哲学界、考古界、艺术界开始对话。也就是说,艺术家除了激发之外,有了更深地去理解自己文明的本能。但在三四十年代的时候,这些东西本来就是一体的——文学家、建筑师、考古学家、哲学家、画家,都在一起,只要是中国的工作就一起来做。那个时候的学者确实就在一起,只是后来大家似乎割裂了。所以,我现在比较乐观,觉得似乎到了一个类似的时期,艺术家有了更多的便利和储备,可以做更多的事情,可以对国民有更多更深入的了解。

ArtWorld:除了自然地貌和历史遗迹,是否会和当地更加社会和现实层面的东西产生连接?

梁远苇:其实没有太多机会接触当地的真正生活。在路上的时间特别长,周围都是风景。而且就我个人而言,可能因为我家庭的关系,包括我启蒙老师的影响,始终都有一种出走的感觉。我出生在西安,但并不是西安人。我父母当时调去西安在戈壁上放卫星,所以我就在那里出生了。1979年1岁的时候,他们任务完成之后带我回到了北京。所以,他们在那里待的几年和冷战期间的政治有关。虽然我没有任何印象,但我很喜欢西北的整个地貌,到西北还是有热泪盈眶的感觉。

不过陕西也有点像架上,因为整个西安都是仿古建筑,其实是体会不到风貌的。它更像是个嘉年华和迪斯尼,按照唐墓壁画里的建筑绘画重新做的。但陕西博物馆有很好的馆藏,值得一看再看。我的一些创作里用了一点中国的壁画手法,每个系列都有点不一样,看过之后会潜移默化地用上。我在庞贝就体会不到这样的东西,不会有那种冲击和打动。其实我在罗马花的时间比在这些地方还要多,而且我在罗马是真正的临摹,在中国还没有机会做这样的事情,但那种激动和打动是无法描摹的。

梁远苇,《2017 no.11》,亚麻布油画,100cm x 80cm,2017

我的启蒙老师叫陈雅丹,她的哥哥是我爸爸的同事。他们兄妹俩的父亲是中国早期的地质学家,发现了雅丹地貌,所以就把这个名字给了她。她是中央美术学院版画系毕业的,因为这种关系,我从小跟着她学画。她很粗旷,构成了我最早对女艺术家的认识——两条黑辫子,手里都是油墨,非常大气和开阔。她的形象在我记忆里和三毛是重合的。我也是科学家家庭,我觉得自己的经历和她相似,总是在出走,在路上。她自己也去南极画画写生。

所以,我出现的时候都是人少的,之前的工作室也在人烟较少的地方,有荒野气息,更多的是沉浸在文化的氛围里和山川里。所以,我可能反而不清楚自己周围的生活,像生活在梦里一样,有一点点像在象牙塔里。我的父母也是,精神世界很专注,生活很单一——一直在大院里,永远都跟国家命运联系在一起,有一些理想主义。我虽然不在体制里,但我也是夹在理想的大院里。这一方面是家庭影响,一方面也是个人性格。所以,不管我在什么地方,我觉得我的生活都和在北京是一样的,始终都在那一点小小的地方。

所以,现在会想自己的来处是哪里,想要找到自己舒适的方式去生活。习惯性地处于一种出走的状态,没有真正的接地。包括我的职业也是从家庭的出走。但这个出走是有先例的,因为我的老师就是。但我觉得也是统一——她的父亲在用身体和实验探险,她则是在用艺术探险。我觉得也是一致的,保持赤诚和单纯。可能也是古文明带来的精神的支撑,母体一样的感觉,我反而和当代生活没那么近。常书鸿的女儿常沙娜有一句很感人的话。她说,我的梦里是敦煌,醒来还是敦煌。当时我在敦煌就是那种感觉,梦和现实在那里统一了。