来源:艺术世界杂志

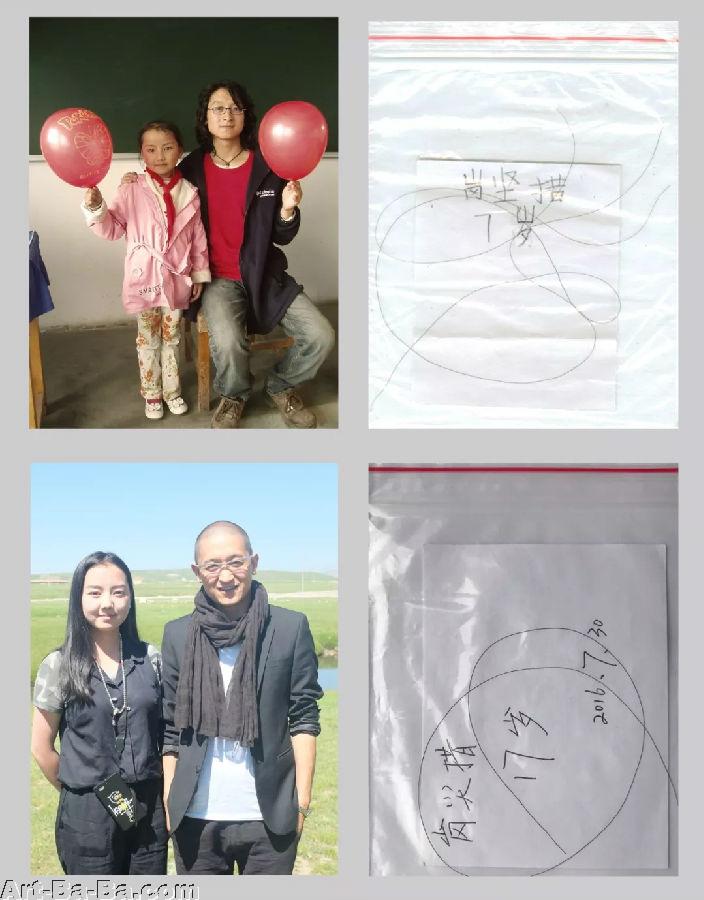

2006年约定中的孩子们在学校操场

栾志超|采访整理

刘成瑞|图片提供

刘成瑞出生在青海海东地区,在青海长大、读书。大学毕业之后来到北京,大家都称他为“刮子”(一个他早年开始做现场创作时给自己的名字)。大学毕业的第一年,他留在青海当地支教一年。在教书的同时,做了名为《十年》的艺术项目。2016年是这个项目的第一个十年。自2014年起,刘成瑞就频繁地往返北京和青海,开始了和当地有关的大量创作,其中也包括策划和组织“青海双年展”这样的艺术实践。

ArtWorld:你在青海时的美院学习生活是怎样的?

刘成瑞:我当时读的是青海师范大学的美术系。当时我有一个青海市图书馆的借书证,阅览室里有一些最前沿的杂志和理论书籍,包括《艺术的阴谋》以及一些艺术从业人员写的小说。温普林关于西藏的那系列书我就是当时看的。台湾的杂志上有很多关于行为艺术的介绍,再就是看了很多哲学书。从书籍的角度而言,当时的青海其实和北京没有太大的差别。所以,来北京的那一年,做现场的艺术家我基本上都认识。

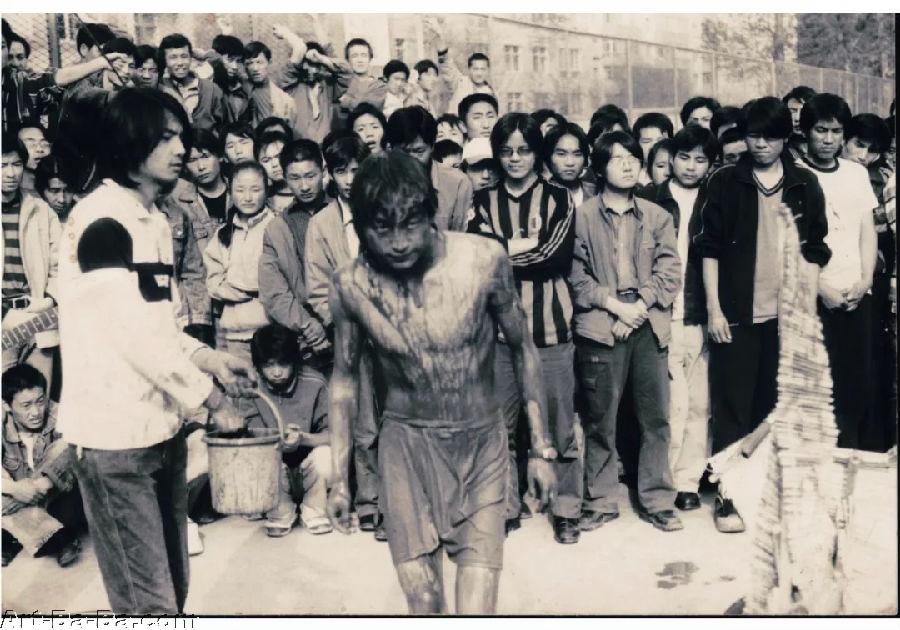

刘成瑞,《洗礼》,行为,西宁,2004年2月22日 肖炜|摄

ArtWorld:你最早回青海是做怎样的项目?

刘成瑞:我2006年的时候在青海湖旁边的一个县支教,教美术。当时去支教也是因为我自己虽然是青海人,但幷没有在牧区(草原)呆过。所以,大学刚毕业的时候就想在牧区呆一年。支教的时候写了很多东西,做了很多作品。《十年》是其中的一个。我当时跟一年级和二年级的大概180名学生拉勾建立了一个约定,每十年见一次面,每人留一根头发和一张照片当作纪念,写上“我不会忘记”。有的藏族小孩会问我什么时候把他的头发还回去,他们可能会觉得自己六岁时候身体上的一部分,现在只有老师才有。随着年轻的遗失,身体一直处于丢失状态。所以,我这里相当于有他们六七岁时候身体的重要物证。

2016年是第一个十年,我需要把当年的这些小孩都找到,再续下一个十年的约定。当时我的预设是,大家十年之后都在上高二高三,所以基本上都能找到。但从初中开始,因为国家的一些政策,普通中学跟民族寄宿学校合并在一起,分为普通班或民族班。所以,失学儿童就比较多,还有一部分当兵。这其实跟当地的民生有很大的关系。

青海湖畔草原

刘成瑞支教结束前最后几天在宿舍,2006

ArtWorld:十年的时间,当地的人、物、事一定都有些变化。你回去有怎样的感受?

刘成瑞:当地的很多变化和发展都建立在相应的破坏基础上。与城市相关的价值观到了这个地方之后,生态是被破坏掉的。当你告诉一个人他在整个社会的系统当中是弱势群体,原本的正常收入,饱满的生活方式和宗教信仰都会发生变化。价值观的输入总是会出现某种逾越,让人认识到界限的所在,变相地让当地人知道外来者来这里是干嘛的,知道交换的重要性。几乎所有东西都变成了服务与消费,一种新的文明划分。这种新的文明划分让那边成了一个资源弱势的偏远地方。放牧也变成了一种可被消费和交换的经济方式,而不是放牧本身,游牧精神也变成了表演。

ArtWorld:当时参与项目的孩子们有怎样的成长?

刘成瑞:小孩因为民族的不同,对成长的概念也不尽相同。藏族是很开朗的一群人。他们非常乐观,有自己的思想和道德评判。比如说一个藏族小孩的学习很差,但这不会影响他的乐观。他就会直接告诉你,老师我学习差,考了个大专。但汉族面对同样的情况,会说,老师我不太好意思见你,我混得不太好。他会有羞涩和自卑的感觉。我跟藏族小孩说,你给我发两张照片。他会问,老师你要干嘛,当屏保吗?藏族就是这样一种状态。回族会跟你谈合作,比如,老师我要开个饭馆之类的。或者给我一些建议,你在网上少发一些自己的照片,现在是网络时代,等等。蒙古族可能因为以前的民族历史优越感,有一种很大气的忧伤,就像马头琴的声音。每个民族都不一样。

十年计划约定的学生(左起:冶成华、措加吉、马仁吉),2016

十年计划,约定合影档案-岗尖措,2006-2016

ArtWorld:你在十年前做这样一件事情的初衷是什么?当时为什么设置了十年?小孩子们如何理解这个概念?

刘成瑞:当时想的是和他们建立联系。还有一个比较重要的可能是,我对自己要求比较严格,十年对自己有一个期待或者认可。我并不想成为一个文字意义上的艺术家。而且,从小的成长也是和沉重、困难有关。所以我的大多数作品都是特别苦逼的,十年也是很苦的一件事情。另外,当时还想着十年是一个界限,一个人的几个十年其实是能分清楚的。

当时的小孩子都不理解,他们只是觉得有意思,或者觉得我肯定不会来。所以,我后来去的时候,有的小孩就怀疑。他们觉得我可能会认不出,带着自己的照片说,老师,我是这个小孩。所以,随着这几年特别频繁地返回青海,我也希望能做成一个类似于公司的产业,把失学的小孩也拉进来,形成一个约定群体的联盟,以小时候的约定为基础,建立这么一个特殊的小社会。

ArtWorld:小孩子们在十年之后有了自己的理解,又怎么看待你在做的事情和想要去做的事情?

刘成瑞:要把这个事情做好,他们对我其实是有期待的。有的人可能认为这是他们生命中的一个礼物,不是每个孩子都会遇到一个和自己有约定的老师,而且这个约定还和自己的童年记忆有关。这可能也会影响到每个人的生命结构、人格的建立,等等。在参与了这样一个约定之后,他们之间也会有默契。大家都跟老师有联系,有一种潜在的记忆和情感上的联络。

ArtWorld:除此之外,你还回青海做了哪些项目?

刘成瑞:我还在玉树做了两个项目。其中一个项目是我沿着河流寻找盲童,用他们的名字来命名寻找途中没有名字的河流并注到谷歌地球。我沿途找了很多人做向导,路上产生了很多内容。比如我在街上跟人打听,找看不见东西的孩子。他们就会说,这个孩子在你眼前你也看不见,因为你头在地上,脚在天上。他们这句话其实是在讽刺我。我觉得这是一种朴素的创作,每个人都能进入。他哪怕不懂艺术,他也知道找一个盲童意味着什么,河流意味着什么。也有的盲童会感谢和我的这种相遇,这不是从哲学系统中出来的作品,不是给另外一个层次的人来看的。

ArtWorld:还是和《十年》同样的问题,你如何和盲童沟通你在做的事情?

刘成瑞:我不会告诉他们我在做什么,因为也没法给他们脑补谷歌地球和观念艺术。我就是讲我自己从很远的地方来和他们见一面,感谢他们能够和我见面。到此为止。和他们见面时,我会给他们两百块钱的红包,献上一条哈达,他们觉得这种见面很美好。这样就够了,而不是让他们去背负谷歌地球是什么,以及用他们的名字来命名这样的复杂概念。

《澜沧江计划》,刘成瑞和可以治愈的盲童德勒公保,2014

在google命名的河流,尼桑琼保河水(Google地球截图),2014

ArtWorld:近几年为何会有回到当地创作的爆发?

刘成瑞:我觉得我以前的很多作品都是在画廊、美术馆做的。而且,我的很多作品并不是通过人与人之间的交往,或跟机构的合作来完成的,而是我自己来做。我想做一些需要交流,把项目的结果最终反馈给大家的作品。这样一个项目不是我一个人的项目,而是一整个团队的项目。另外可能也跟年龄有关,希望创作能够和出生地有点关系。否则,当你回到当地的时候,大家对你的认识完全跟这块土地割裂的——因为你跟大家没有共事过,没有在一个地方的文明文化中一起工作过。

ArtWorld:某种程度上,你所做的这些项目也可以在其他地方实施,为什么选择回到青海来实现?

刘成瑞:三江源头就在青海,其次我有一套和藏族打交道的方式。我知道在这个地方怎么去做这件事情,民族的问题如何处理,和项目的关系如何处理,等等。我也去过岷江和内蒙,但我觉得青海的这种地貌是其他地方所没有的。而且,青海的人文也很复杂。我从小就接触一些《隋唐演义》、《济公传》、活佛转世之类的传说;然后汉人有庙,藏族有寺。而且,藏族、汉族、回族还自然形成了一种庙会。比如在当地六月六的庙会上,汉族、藏族、回族都会参加。整个一片山上一边是回民在做礼拜,一边是藏族在狂欢,一边是汉族在做生意摆小摊。这种民族融合是很微妙很自然的。

《澜沧江计划》,图为澜沧江计划的支持者在河边喝醉,遇牧羊人同醉,2014

《澜沧江计划》向导才巴在图文才巴家的牧场,2014

《澜沧江计划》寻找途中,青海玉树囊谦县深山牧区,2014

ArtWorld:你在做的“青海双年展”是如何开始的?和城市以及城市中的民众有什么互动?

刘成瑞:一开始是北京这边的人想在中国同时发起一百个双年展,做联合双年展来批判双年展的体制。因为有一些推广方面的承诺,我在青海做了第一届“青海双年展”。第一届是我妈和朋友赞助的,展览的前言上写上了赞助人袁月英女士和贾煜先生。我觉得我妈代表的是一个很普通的母亲对孩子和文化的支持。第二届只拉到了颁奖的赞助,是苏男初先生支持的,但没有展览成本。所以,就把艺术家的名字写在墙上,给每个艺术家的名字打上光,并发了五个奖给当地获奖的艺术家,每人一万二的现金。2017年的第三届我们宣布取消。第四届我们想做的大一些,邀请一些国内外重要的艺术家来参与,因为青海本来就是很大的地方么。民众的参与度很高,但他们并不是真正的参与,只是过来看看热闹。也许只有作为展览记忆的一部分会留下来,并产生深远的影响。

第二届“青海双年展”展览现场,2015

第三届“青海双年展”取消声明,2017

ArtWorld:你邀请艺术家的时候,会就艺术家和当地发生关系的方式提出要求吗?

刘成瑞:我觉得很多人喜欢西域,但更多是流行文化的层面。沿途看风景的时候其实都在看自己的内心,没有完全放下过去真正面对这片土地和当地的文化。我们在2015年“青海双年展”的时候要求唯一一位南方的艺术家必须坐火车来青海。青海这个地方你得慢慢来,不能坐飞机空降。慢慢地一点一点,经过陕西和甘肃,从广州一路过来,才会知道青海到底处于怎样一个地理位置。而且,一定要知道这是一条很远的路。我们也不要求这位艺术家做作品,因为在青海这么大的一个地方,来两个星期做一件作品是不可能的,很难对青海有一个认识。

ArtWorld:双年展本身也是一种机制和权力系统。在当地做一个双年展,是不是也可以为当地发出一些声音?

刘成瑞:会,主要就为青海发出声音才举办的双年展。青海和甘肃,这两个省份本来就不是少数民族聚居区,同时也不是边疆地区——新疆和西藏才是边疆。这两个省份也没有太大的危险,没什么少数民族的动乱,政府的支持也不多,社会的关注也很少。其实是很奇怪的地方,呆在这样的地方不会有少数民族化的东西,也没有边疆化的东西,本身的面积又足够大,文化足够深厚,是能出好东西的。但大部分这里的艺术家又都会往各个地方走,包括青海和甘肃有很多艺术家都在北京和上海。所以,这个地方是留不住人的。这和西藏和新疆就不一样,西藏艺术家可以以西藏艺术家的身份在国际上参加展览。青海和甘肃哪怕有同样的地理、宗教、民族、政治、经济的问题,但从身份上来讲仍然是内陆的。但西北艺术家都很自信,认为自己来自世界的中心——当然,以前是这样的,比如敦煌就很辉煌。

ArtWorld:尽管自信,但当地的文化发生很难辐射到外部去,这是什么原因呢?

刘成瑞:辐射的会比较慢。比如大家都知道北岛,但不知道昌耀。如果说北岛代表的是一个时代的话,那昌耀就是在写一片大地。我觉得昌耀是非常伟大的诗人。他不是青海本地人,是下放过去的,在青海很多年,写了很多关于草原、游牧、青藏高原风土人情的东西。很多东西会慢慢地沉淀,慢慢地开阔和蔓延。其实,作为一个在青海长大,在青海读大学的艺术家,对我影响比较大的是从外面来青海做艺术考察和写作的这些人。昌耀如果不来青海的话,他也写不了那样的诗歌。正是因为他有从城市到青海的落差,才会诞生那样的创作。青海本地有天赋好的艺术家,但很难做出同样格局的作品。这种崇高感和仪式感是需要距离、碰撞和融合的。

踏着蚀洞斑驳的岩原

我到草原去

午时的阳光以直角投射到这块舒展的

甲壳。寸草不生。老鹰的掠影

像一片飘来的阔叶

斜扫过这金属般凝固的铸体,

消失于远方岩表的返照,

遁去如骑士。

在我之前不远有一匹跛行的瘦马。

听它一步步落下的蹄足

沉重有如恋人之咯血。

——昌耀,《踏着蚀洞斑驳的岩原》

ArtWorld:你回当地做了很多项目,在北京也有很多艺术圈的交往。你觉得艺术家这样的往来两地会给两边分别带来些什么?

刘成瑞:会影响。青海对我来说就是娘家,我很珍惜青海做艺术的兄弟们。所以每年回去都会聚,这样自然的产生很多交流。但是真正的影响还是要么出作品,要么出人。如果有一帮人,大家都在搞艺术,但什么都没搞出来,那也是无效的。如果没作品的话,就得有非常有人格魅力和有非常厚重的灵魂的人。有了,那块大地才不会贫瘠。

ArtWorld:就艺术工作而言,西北存在哪些问题?

刘成瑞:不是很乐观。艺术市场没有关注到西北,学术也没有。西北没有土壤,职业艺术家在那边是没法生存的。艺术家需要大量的空闲时间来思考、推进,甚至需要大量的焦虑。但在西北,很多交流都是很琐碎的,有些交流还很奢华,比如酒神在西北每天醉醺醺的。

ArtWorld:反过来,西北又能给艺术和各种关于当代问题的讨论提供什么参照?

刘成瑞:我觉得谈西北肯定是有意义的,将来的文化想象空间可能都在西北,因为其他地方都被挖掘的差不多了。但西北本地的艺术家很少,呆在青海本地的艺术家的时间都被工作切割成一段一段的,没有能够代表他的作品。他作为人是完整的,但是作为艺术家是没有完整作品的。所以就需要一些有使命感的艺术家,愿意走出来。要迈出这一步是非常艰难的。比如我当时来北京就不认识任何人,你得有很大的勇气才能出来。出来之后你也知道这不是一条坦途或者成功之路,要比在青海艰难的多。但即使这样,也仍然需要出来。

ArtWorld:你说的使命感是哪个层面的?

刘成瑞:这是一种和当地无关的使命感,是作为一个人为什么活着的使命感,是表达的诉求。你的灵魂深处需要冒这样的风险,与获利、成功都没有关系。在当地是可以生活的,但艺术创作价值的实现要选择重要的文化中心城市。但我是从哪里来的,我身后站着一些什么人——就这一点而言,我代表青海,而且我也是很典型的西北艺术家。

ArtWorld:你如何定义“典型的西北艺术家”?

刘成瑞:做作品不会特别聪明,但你要说他笨吧,他也不笨。甘肃的艺术家更轴,张鼎在上海那么洋气的地方把一群人关起来搞作品就很典型,荒诞、坚决、浪漫主义。闫冰也是,人很温和,作品很彻底,跟甘肃地貌很像,就是那样一种状态——天苍苍,野茫茫,远远望去没有羊。

刘成瑞,《走-赤脚》,行为(全身涂泥巴,手拿气球,赤脚环西宁市一圈,历时5小时44分钟),西宁,2005年12月24日 易靖凯|摄