来源:艺术世界杂志

Eglė Budvytytė,《液体的力量无所为耻》(Eglė Budvytytė, Liquid Power Has No Shame),表演,表演者:Élisa Yvelin、Benjamin Kahn、Lucia Fernández Santoro,2017

幕后:北挪威——有人将至

North Norway — Someone Is Going To Come

蔺佳 | 文、摄影

在动身去挪威前,我收到一本书——约恩·福瑟的戏剧选《有人将至》。(上海译文出版社,2014)

可这里是如此的

与世隔绝

虽然好像这里

什么人也没有

但又好像有人已经来过了

它好像同时

既与世隔绝又不与世隔绝

它是……

在福瑟的剧本《有人将至》中,有意避世的男女纠葛于他们一心追寻的净土是否真的远离他人,隔绝一切外界的喧嚣。福瑟拒绝自己被人称为挪威当代的“易卜生”,与之相似,这次前往挪威北部探访北极圈内艺术生态与艺术项目的旅行,也并不意图去佐证在世人眼中为画家蒙克的盛名所概括的挪威艺术。易卜生或者蒙克,这些符号化的名字并不能代表今天发生在挪威各处的艺术圈现状,但在比挪威首都奥斯陆和挪威第二大城市卑尔根更遥远的北方,那些游离于世界中心之外的地方,那些努力阐述国际化与本地化关系的话语,道出了既与世隔绝又不与世隔绝的微妙处境。中心与边缘,保持独立与参与游戏,因地制宜或向外出击,构成了一幅挪威当代艺术界如何生存于资源与资讯全球化的今天的生动画面。

在北挪威视觉艺术家协会(The Association of North Norwegian Visual Arts)今年出版的《当我们看向北方时,我们在谈论什么》(Look North - What Are We Talking About?)的前言中,作者Maaretta Jaukkuri自觉地把“我们”(北挪威人)认知为他者,她写道:“毫无疑问,诺尔兰郡、特罗姆斯郡、芬马克郡在某种程度上是异域情调的,甚至对于挪威南部的人们来说也是如此。同样的,挪威北部的人们在看待这个国家的南部时,也觉得与自己的生活现实相去甚远。”她将挪威北部的生活方式表述为生活在鸡犬相闻的小社区里,热爱、尊重风景与身边的自然。这种表述很符合参加此次挪威“海岸当代”(Coast Contemporary)艺术之旅的来宾们对北挪威的第一印象,主办方邀请了百多位来自挪威本国和国际的艺术家、策展人、机构管理者和媒体作者,大多数人是第一次到访北极圈以内的挪威。

此后行程中的所见所闻,也无不提示着我差异化视角的存在。在我看来,从与世隔绝,到通过向外看而认识到自身与世隔绝,再到客观对待既存的隔绝而不为之焦虑,这种心态的递进让差异不再是平等的阻碍,地方性能成为强大自身的基石而非绊脚石。

罗弗敦国际艺术节

罗弗敦国际艺术节(Lofoten International Art Festival, LIAF)的前身是一个始于1991年的本地艺术展,它在2009年成为一个双年展性质的艺术节,由北挪威艺术中心(The North Norwegian Art Center, NNKS)负责主办,艺术节还专门成立了的顾问委员会。与那些设立在经济都会、文化名城、艺术重镇的双年展相比,发生于在天之涯海之角的罗弗敦国际艺术节显然有着以艺术拉动本地旅游观光的用意。然而与展览场地距离最近的Svolvær机场,每年旅客量仅有7至8万,从这一数据来看,艺术节其实很难让本地区观光客数量产生巨大的增幅。地理位置上的偏僻决定了罗弗敦国际艺术节不可能是一个仰赖观众人气的双年展,这一双年展的存在更多是在为艺术本身服务,是在为特定场域的作品提供实现的可能。

每届展期一个月的罗弗敦国际艺术节没有固定的展览场地,它经常出其不意地在本地区中心城镇Svolvær及其周边城镇启用商店、电影院、宾馆、变更用途的建筑、临时性空间作为展览场地。展览过后,这些空间或是回归原来的用途或是被拆除,不留痕迹。今年,艺术节首次来到了常驻人口仅460人的小渔村Henningsvær,展览场馆包括木材厂、磨坊和一栋正在修葺的老建筑,以及Henningsvær足球场等公共场地,各个场地之间步行可达,用大半天的时间便可观展完毕。

2017罗弗敦国际艺术节,展场之一

2017罗弗敦国际艺术节,展场之一

2017罗弗敦国际艺术节,展场之一,Kosugi Daisuke,《好名字(坏习语)》(Kosugi Daisuke, Good Name(Bad Phrase)),特定地点声音作品,2017

简陋、野生的展览环境无疑能够大大刺激策展人的想象力。本届罗弗敦国际艺术节的策展人海蒂·巴莱(Heidi Ballet)和米莱娜·霍格斯伯格(Milena Hoegsberg)以“我尝到了未来”(I Taste the Future)这一展览主题从15个候选策展方案中雀屏中选。海蒂·巴莱常驻柏林和布鲁塞尔,米莱娜·霍格斯伯格常驻奥斯陆,均不是挪威北方居民,不过她们与这一世外之地的距离,恰如其分地连接起“国际性”与“本地性”这两个备受艺术节主办者乃至整个地区的文化艺术决策者重视的关键词。展览“我尝到了未来”在针对自然与社会危机的敌托邦式语境下,质问全球的生态主义专制(ecodictatorship)能否改变人们的惰性,展览希望重建“未来”的概念,而不屈从于世界末日的想象。

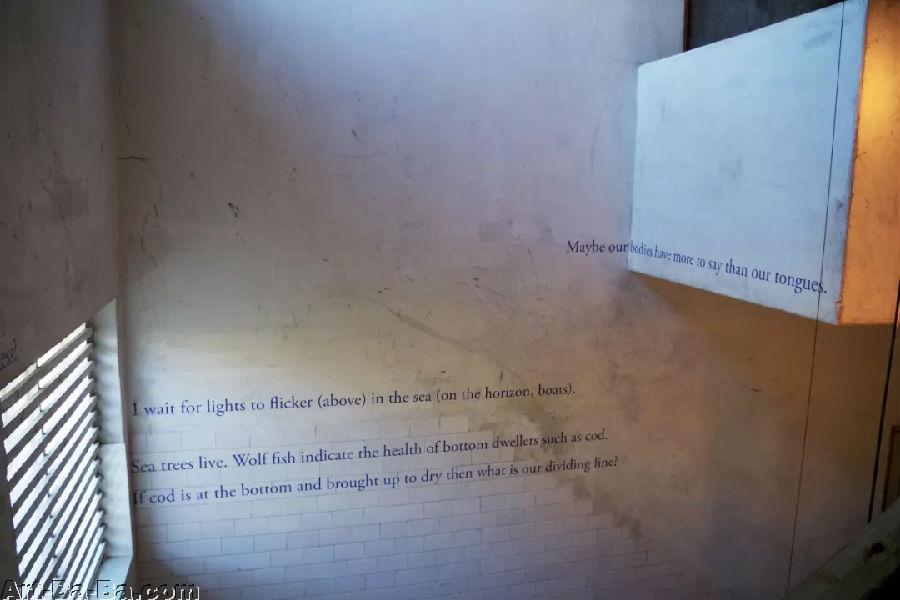

据策展人海蒂·巴莱介绍,展览中有一大批艺术家是在到达Henningsvær之后,才决定创作方向和展出地点的,比如日本艺术家Kosugi Daisuke为Henningsvær足球场特别定制的声音作品《好名字(坏习语)》(Good Name(Bad Phrase))。Henningsvær足球场是本地区罕有的标准化体育设施,它的四周环绕着晾晒渔产的木架,艺术家通过mp3播放器和耳机指示观众在球场特定位置并配合特定的动作来聆听四则有关死亡和身体解体的故事。在我们的参观日,艺术节主办方召回了几位艺术家进行现场表演,他们的作品在非表演日是以影像和装置的形式呈现的。Eglė Budvytytė的影像作品《液体的力量无所为耻》(Liquid Power Has No Shame)中的三位表演者Élisa Yvelin、Benjamin Kahn和Lucia Fernández Santoro从主场馆木材厂一路表演至海边悬崖,随后在岩石间自选位置还原了与影像中别无二致的神秘仪式,接着他们起身在石壁上灵巧地前进,转了个弯就从众人眼前消失踪影。艺术家、作家Youmna Chlala充满启发性的蓝色文字则不时出现在展场内的楼道和野外空间,像一段移动的阳光或一阵不期而遇的风入侵观众的身心。Youmna Chlala的作品《需要多少巧言才能形成一种颜色?》(How Many Tongues Does it Take to Make a Color?)以碎片化的语句描述“蓝色”如何在多种语言中被命名,同时也悄无声息地催动观众与身处的空间、周遭的环境产生共情。

Youmna Chlala,《需要多少巧言才能形成一种颜色?》(Youmna Chlala, How Many Tongues Does it Take to Make a Color?),特定地点文字作品,2017

Youmna Chlala,《需要多少巧言才能形成一种颜色?》(Youmna Chlala, How ManyTongues Does it Take to Make aColor?),特定地点文字作品,2017

罗弗敦国际艺术节的展览作品从规模、体量、精致程度或批判性等方面很难与重量级的国际双年展相提并论,但它酣畅、质朴,小而完整,不可拆分。与其说罗弗敦的自然与人居环境是衬托展览的背景板,不如说环境是展览和作品的原动力。正是这份独特而纯粹的环境氛围,将作品的创作、阐释与体验紧密地揉捏到一起,令创作者和观众的思考可以向着更悠远广阔处不拘地漂流。它与亲和自然的、注重物的本质的北方式审美是一致的。

“海岸当代”艺术航程

“海岸当代”有四天行程航程在海达路德邮轮上度过,2017

特隆赫姆码头边,由艺术家经营的非商业画廊RAKE visningsrom,它的临时建筑已经搬迁过多个地点,2017

“海岸当代”的来宾交流展示各自的艺术出版物,2017

海达路德是挪威著名的邮轮公司,它经营着往返于南极地区、北极地区以及挪威狭长国土的西海岸的海上航线。策展人塔尼亚·赛特(Tanja Sæter)在今年9月发起了“海岸当代”艺术航程,她本人担任艺术总监,并邀请策展人海尔格-玛利亚·诺德比(Helga-Marie Nordby)共同参与。首届“海岸当代”邀请来自挪威和世界各地的艺术家、博物馆管理者、画廊经营者、展会策划者、媒体作者等艺术从业者登上海德路德邮轮,以罗弗敦的Svolvær为起点,由北向南航行四天,穿过北极圈,经停特隆赫姆(Trondheim)等城镇,至终点卑尔根。航行期间,“海岸当代”利用船上的报告厅、船舱、甲板、休息室等空间,安排了密集的展览、表演、放映、演讲和对谈,为不同层面的艺术业内交流创造契机。而在未来,“海岸当代”意图打造体现挪威地域特色的艺术休闲之旅。

在日间,“海岸当代”一方面安排了以挪威本国为主的文化官员、公立美术馆、民营艺术机构、大型艺术项目的负责人进行演讲,另一方面组织了艺术家、策展人作不同主题的对谈讨论。挪威国家美术馆当代艺术分馆(Museum of Contemporary Art - the Nationalmuseum)、挪威艺术社团协会(Association of Norwegian Art Societies)、“移动中的蒙克博物馆”(Munchmuseet on the Move)项目、卑尔根三年展筹委会(Bergen Assembly)等机构与项目的负责人轮番登台演讲,介绍、推介各自机构与项目的目标与近期规划,让与会者——尤其是远到而来的外国客人——对当代挪威的艺术系统的运行情况和发展动向迅速扫盲。

艺术家与策展人的对谈、讨论则涉及了以下议题:“当地下成为建制——艺术家所经营的空间在挪威”;“艺术家实践的影响——身份的双盲”;“艺术家实践的影响——科学与思辨”;“挑战双年展的边界——对话第十四届卡塞尔文献展、卑尔根三年展、2017年罗弗敦国际艺术节”。通过这些分享,我们可以了解到远离消费市场、缺少商业环境的挪威艺术界的独立性。一位艺术家经营空间的负责人骄傲地表示:“我们对待艺术家的方式就像自己希望被对待的那样。我们本国没有市场,如果要销售,就得旅行去其他地方”。但艺术创作的个人自由和艺术项目的公众利益取向,是以挪威艺术委员会(Arts Council Norway)为代表的政府官方对艺术雄厚的财政支持为基础的,而谋求国际交流是保证这种独立性不会走向封闭性的手段。

在夜间,“海岸当代”在船上报告厅连续两晚放映多位挪威艺术家的艺术影像短片。既有记录个体情绪与命运遭遇的题材,如Mattias Härenstam的《重构》(Reconstruction)再现其父亲的自杀如何突然降临至其父母居住的宁静社区和家中的,也有解读国家历史和社会关系的题材,如Sille Storihle的《至善政权》(The Goodness Regime)让小朋友出演表现现代挪威立国和自我形象的情节场面。

三间分时段开放的客舱分别交由六家来自挪威和国际的不同机构及其策展人进行策划,艺术家们或是邀请观众进入客舱,近距离观看、体验、参与自己的表演,或是利用房间的设施和自带的道具改造出一个令人身临其境的情境。青年艺术家会社(Unge Kunstner Samfund, UKS)的艺术家Nora Joung一边操作电脑播放,一边配合屏幕画面进行讲述,向挤坐在她脚边的观众表演了8个基于话语与现实的个人作品。艺术家经营的非商业画廊RAKE visningsrom则邀请艺术家Hanna Fauske布置出一间弥漫肉味的房间。船上的不少公用部位也提供给艺术家做不同类型的表演,如Tori Wrånes戴上山妖(troll,北欧民间传说中的怪物)面具,扮演一个被成堆的行李箱困在电梯间的旅人,旅客为正常上下楼需要而按动电梯按钮,恰会造成山妖不上不下的困境。这些与环境融为一体、就地发生的作品,不着痕迹、顺理成章地将观众的行为与心境纳入作品的故事设定,带来实打实的沉浸式体验。

Hanna Fauske,《ERIK ELK》(Hanna Fauske, ERIK ELK),船上客舱,2017

Hanna Fauske,《ERIK ELK》(Hanna Fauske, ERIK ELK),船上客舱,2017

Tori Wrånes,《在电梯中的山妖》(Tori Wrånes,The Troll in the Elevator),表演,2017

我现在要停止谈艺术了

从罗弗敦的Svolvær、Henningsvær到特隆赫姆、卑尔根,陆上、海上的五天时间,每天从睁开眼到闭上眼,“海岸当代”的客人们都在观看艺术、展现艺术、讲谈艺术,交换正式和非正式的对艺术的看法。除开罗弗敦国际艺术节和海达路德海上航程,“海岸当代”主办方在零散的陆上行程中见缝插针地安插了对公共艺术、艺术机构与展览参观拜访。在参观完美国艺术家丹·格雷厄姆(Dan Graham)在Lyngvær创作的户外雕塑《无题》(Uten tittel,1996)后,搭载众人的大巴沿着蜿蜒海岸线上的公路一路行驶,壮阔的蓝天碧海间,群山变化起伏,掠过眼前。丹·格雷厄姆在20年前看到的是一样的风景吗?在面对地球这纯净寂静的角落时,他究竟是想与之对话,还是变得无言?不见前人,但有来者,他的作品改变了此地的什么吗?

车厢里,我身后座位两个新结识的艺术圈人士正在热络交谈,但当更多的海湾景色闯入眼帘时,一个对另一个说:“对不起,我现在要停止谈论艺术了。”

丹·格雷厄姆,《无题》(Dan Graham, Uten tittel),户外雕塑,1996