来源:艺术当代 文:吴蔚

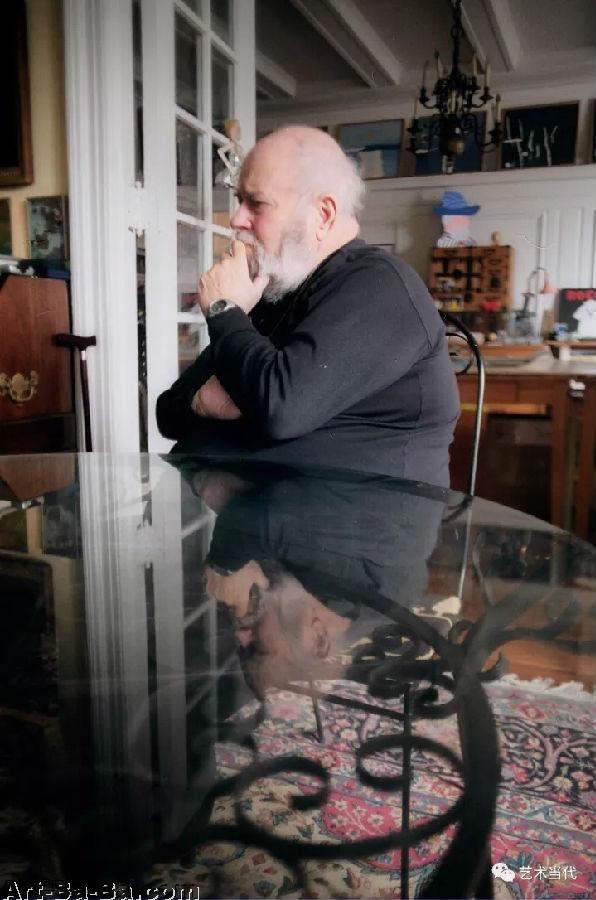

阿瑟·丹托在纽约家中。他家的咖啡桌下放着艺术家迈克·比德罗的作品《不是安迪·沃霍尔》,该作戏仿了沃霍尔的布里洛盒子

超越艺术世界

文 / 吴蔚

阿瑟·丹托(1924-2013)的声誉主要源于他的艺术哲学。1964年4月,丹托在纽约斯泰布尔画廊见到了安迪·沃霍尔的《布里洛盒子》,让他震惊的是,这个盒子里有什么是一个普通的布里洛盒子所没有的,即为什么一个是艺术品,另一个却是“单纯的东西”呢?丹托意识到,对艺术品的辨别不是一个单纯的辨识技能问题,如识别动物园里的长颈鹿。相反,“把某个物品看作艺术,需要一些眼睛无法看到的东西——艺术理论的氛围,艺术史的知识:一个艺术世界”。他的名作《艺术世界》(The Artworld)已发表半个多世纪,其影响依然深远。丹托也曾明确指出,艺术世界不是一个人或者机构的世界,而是一个展开对话的艺术的社区。

什么样的东西能成为艺术品?这是一个重要的问题。事实上,自杜尚将小便池搬进博物馆以来,一个新的艺术世界已然出现。杜尚挑战了何为艺术的概念,颠覆了几个世纪以来艺术家作为原创手工艺品创作者的形象。对丹托来说,杜尚的“现成品”的重要性在于揭示了艺术可以独立于美学而存在。《什么是艺术》(What Art Is)是丹托2013年10月去世前的最后一本书。他认为,每一件艺术品都有一种无形的共同财产,艺术作品是意义的体现。

安迪·沃霍尔与《布里洛盒子》 1964

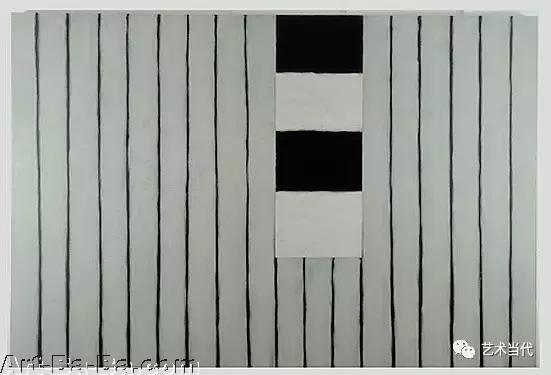

在爱尔兰艺术家肖恩·斯库利的抽象绘画面前,在一遍遍观看艺术家作品中标志性的条纹——来自谷仓、棚子、路标、摩洛哥织毯等日常物的图案元素时,丹托同样在不停追问这些抽象形态的意义:什么样的形式语言是艺术的?作为纽约画派的继承者,斯库利的抽象画意味着什么?对他而言,斯库利笔下的条纹不像莫兰迪画中的条纹那样具有装饰性,反而是条状物体的再现,是维特根斯坦所说的“石板”,是坚固的实体。斯库利绘画中的物质性与其精神世界的内在联系,其所具有的“哲学视野”是丹托对“斯库利条纹”着迷的主要原因。

《阿瑟·丹托论肖恩·斯库利》这本中英文评论集,收录了丹托于1993年至2006年间为斯库利撰写的五篇重要评论。丹托与斯库利交情甚笃,亦师亦友。斯库利尊他为自己的精神导师,斯库利直接而丰富的抽象绘画激发了丹托的写作灵感,丹托还将其著作《美的滥用:美学与艺术的概念》(The Abuse of Beauty:Aesthetics and the Concept of Art)献给了斯库利与大卫·里德。在本书中,丹托更是将斯库利位列“属于我们时代主要画家的最短名单”。

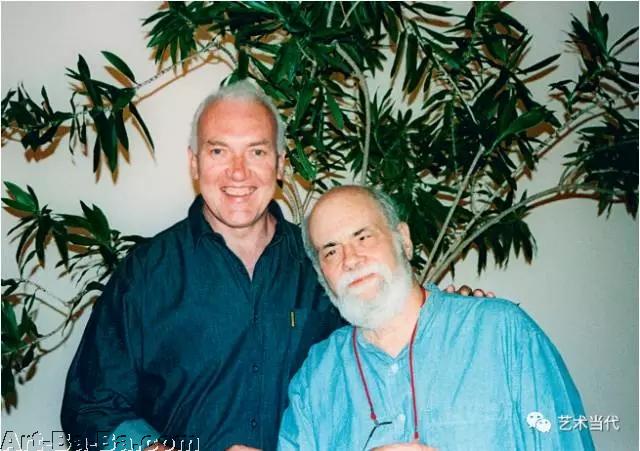

肖恩·斯库利和阿瑟·丹托,纽约,1999

1950年,丹托在罗丹的铸造厂拍电影,在巴黎结识了贾科梅蒂,还前往罗马拜访了乔治·桑塔亚纳。隔年,他在哥伦比亚大学谋得教职,教授哲学,一教就是四十年。丹托总将自己描述为一个系统的哲学家,然而他的兴趣却远远超出了艺术哲学的范畴。他参加过“二战”,早年做过木刻,在他撰写《艺术世界》之前并没有从事美学研究,而是在历史哲学、认识论和行动哲学上颇有建树。《艺术世界》开启了丹托通往未来学术研究的道路,直到他明确提出了“变容”(transfiguration)的概念。事实上,自《艺术世界》问世以来,丹托一直在围绕“变容”做文章。他问沃霍尔的世界是否“就像现实中的面饼和酒一样,经过某些隐秘的奥秘,潜在的艺术品等待被变成圣礼中看不见的血与肉?”在分析斯库利的绘画时,在阐释为何艺术家“把另外一种存在嵌入一个场域”,尤其在《光之壁》系列中把光作为一种建筑材料时,他再一次强调了“变容”的含义:“某个东西揭示出了自身的精神性。”这也印证了斯库利对其绘画的高度精神性的追求。

肖恩·斯库利 西耶娜之门 #5 彩色冲印 68.5 x 55.8cm 1978 私人收藏

值得一提的是,丹托谈论的从来都不是“变容”本身,也不是“变容”后的结果,他真正关心的是让圣餐转变为耶稣血肉的“隐秘的奥秘”,只有后者才是丹托所需要的哲学形态,因为神之子与面饼难以分辨,福音书告诉我们,“耶稣从血肉之躯变容成为了发光体”,“变容”后的耶稣“脸庞明亮如日,衣裳洁白如雪”。1981年出版的《寻常物的嬗变》(The Transfiguration of the Commonplace)也被丹托认为是自己最重要的一部艺术哲学著作。

丹托的艺术哲学奠定了其转向艺术批评的理论核心,而在批评领域,通过艺术家的创作实践与展览,他尤为注重一个艺术家如何体现其工作的意义。他在《赋绘画以条状》的开篇对艺术史中的“比较论”展开讨论,在绘画面临“堕落与放逐”,乃至被不断贬低的时期,从斯库利这样的画家身上看到其追求一种高贵而永恒的价值的信念与行动。在丹托看来,斯库利的历史贡献正是在于“他将抽象表现主义绘画中的伟大成就带入了当代的方式,并且以这种方式克服了‘比较论’将绘画放逐在外的境遇”。在整本书中,丹托详细地阐释了斯库利的绘画如何进入艺术史的历史叙事中,而不仅仅是释放艺术家的直觉。

肖恩·斯库利 玛丽安娜 布面油画 243.8 x 213.4 cm 1991 私人收藏

此外,了解美学最终如何进入丹托的哲学系统,将有助于我们更进一步理解丹托的艺术哲学理念,尽管《寻常物的嬗变》标志了丹托明确拒绝艺术的审美观念,而丹托之后,艺术哲学和美学已不再被视为同义词。在本书中,丹托专门撰文探讨了斯库利的《凯瑟琳绘画》系列中的序列美学。从1979年至1996年间,斯库利与前妻凯瑟琳·李每年挑选一件他们认为是斯库利当年画得最好的绘画作品,命名为《凯瑟琳》。《凯瑟琳绘画》系列被丹托视作是斯库利艺术发展日臻成熟的过程的注脚。同时,这一系列也让我们有机会去深思绘画能以何种方式有序地产生。丹托从老勃鲁盖尔的《伯利恒的户口调查》谈起,区分了序列画(sequences)、组画(suites)与系列画(series)的概念,他将《凯瑟琳系列》与罗伯特·马瑟韦尔的《西班牙共和国的挽歌》及理查德·迪本科恩的《海洋公园》做比,将斯库利与极简主义和抽象表现主义联系起来,将他置于绘画的传统中,肯定了艺术家继往开来的才华及其作品的重要性。

肖恩·斯库利 凯瑟琳 布面油画 274.3 x 410.5 cm 1994

在《凯瑟琳绘画》系列诞生的十七年间,该系列的每一幅作品都是斯库利当年所处的艺术阶段、所具备的艺术水准的精华所在。它们不进入市场,最终以一个完整的系列被赠予沃斯堡现代艺术博物馆,作为该馆的永久收藏。针对这些绘画中清一色的条纹,丹托评论它们是“庆祝与荣耀的象征”。在他看来,《凯瑟琳绘画》所具有的意义恰如生活,让我们以未来生活的视角回望过去。丹托说道:“生命是由不确定性和冒险性来定义的,同时也是由一种贯穿生活、赋予其某种形状的一致性来定义的。”1989年,丹托曾哀叹,这是一个“糟糕的审美的时代”,然而他相信,在动荡的历史中,我们仍然可以画出一条直线。连续性,或者说某种一致性总是可以在一个破碎的世界中觅得踪影。

肖恩·斯库利 西耶娜之门 #5 彩色冲印 68.5 x 55.8cm 1978 私人收藏

1978年,斯库利拍摄了一组西耶那木门的照片。那时,他刚从伦敦移居纽约不久,正期望在个人生活与艺术创作上寻求突破。丹托从斯库利的一系列摄影作品中看到了胡塞尔提出的“生活世界”中的谱系结构,看到斯库利抗拒“现实生活中的冷漠和敌意”的努力,看到其绘画中所具有的体量与有效性,“摄影作品为艺术家所相信的抽象提供了现实世界的担保”。面对斯库利的纸上作品,丹托认为其绘画与雕塑建立了某种关联,他对于“平面性”的讨论极具启发性,尤其是对格林伯格关于纯粹形式的现代主义绘画理论的反思发人深省:“平面性并不像格林伯格的美学认定的那样重要,因此绘画并不应因为违背了平面性的准则而受到批判。”

无论是从时间还是从主题上看,本书所收录的评论文章的跨度都很大,丹托哲学性的写作文风读来也不轻快,相反,他的写作极其严谨,甚至有些慢条斯理。当然,其叙述时而也如微风轻拂。在谈到斯库利的《光之壁》系列中的一件粉色作品时,他坦陈自己对拉斯维加斯的热爱,并分享了与夫人芭芭拉一同前往火焰谷的独特经历:“战斗机就在我们头顶掠过,感觉只有十英尺的距离。”我们通过丹托的思想了解斯库利的艺术,再通过斯库利的艺术认识丹托的思想。丹托始终将艺术作品视为一种概念性的东西,对我们而言,有机会探究他的艺术评论与哲学理论之间的关系则大有裨益,尤其是从中一窥他与艺术家的交流方式,诚恳、犀利、敏锐,充满智慧且富有激情。

肖恩·斯库利 凯瑟琳 布面油画 243.8 x 365.8 cm 1996

然而,我们能在多大程度上去信任一位哲学家的艺术评论呢?丹托认为,当“哲学家做对了”的时候,哲学也就走到了尽头。他的“艺术终结”论一直深入人心,也备受争议,在这本独特的评论集中,重要的并不是艺术是否以某种恰当的形式转向了哲学,而是艺术如何超越视觉形态与形式语言,成为体现时代精神与文化价值的鲜活的对象,而不只是满足审美愉悦。在《肖恩·斯库利艺术中的建筑理论》一文的结尾,丹托引用了乔伊斯的《芬尼根的守灵夜》中隐晦的文字向抽象致敬。在此,我则想转述丹托在《寻常物的嬗变》中那个丢失了心爱的白色大理石的男孩的故事来作结:“它摆在一个特别的橱柜里,就像一件遗物,提醒他遗失的珍宝(也许正是他弄丢的那块大理石)。”

阿瑟·丹托论肖恩·斯库利:

《赋绘画以条状》及其他

中英文双语精装本

[美] 阿瑟·丹托著

刘晓萌杜可柯王潭赵毅平 译

上海书画出版社