来源:中国艺术现场 阿改

原载:象外(id:xiangwai_artha)

隋建国,《手迹#3》,铸铜,290x185x130cm,2014-2017

图片由艺术家本人及西安欧亚学院提供

隋建国小时候想当科学家,青年时期做过工人,学过国画,结果最后变成了雕塑家——还是中国最负盛名、最具当代性的其中一个。

如果从1989年中央美院研究生毕业并留校任教算起,这个青岛人在其近30年的创作历程中——

打过石头,

隋建国,《结构》,装置,48×85×64cm,1991

“压抑中,每个人都在反省当时的浮躁,寻找新的艺术方向。我找到了石头而且喜欢上了石头,我羡慕石头的沉默无言。”

在写实的、宏观主题占主流的雕塑界,隋建国的石头可谓横空出世。联想到当时创作此系列作品的时间是在八九十年代之交,可见这并不是单纯的对材料语言的探索,而近似一种曲折却有力的抒怀。

做过中山装,

隋建国,《衣钵·中山装》,铸铝,244x179x122cm,1997

“中山装凝聚了中国100 年革命文化的缩影,每个中国人身上都穿着一件你看不见的中山装。”

从1997年起创作了一系列大小各异的中山装后,隋建国开始将中山装“穿”到古希腊的经典雕塑身上,此后“中山装”系列让隋建国在国内外迅速受到关注和讨论。

“造”过大恐龙,

隋建国,《恐龙-中国制造》,装置,84×38×62cm,2002

被打上“中国制造”Logo的恐龙有诸多所指:中国、龙、中国制造、大国崛起、中国威胁论……等等;这一系列备受艺术市场欢迎,但在2005年左右结束。

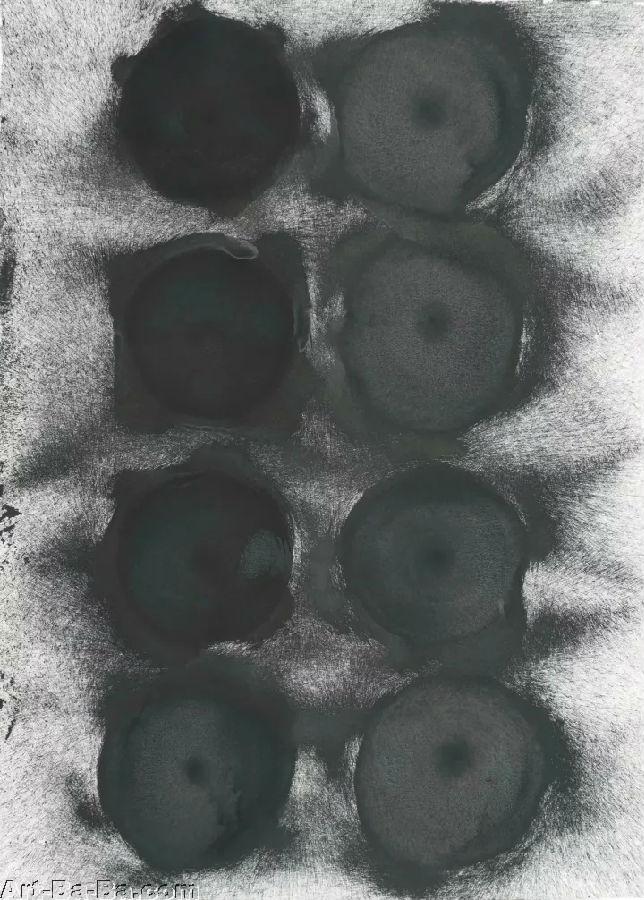

捏过“盲人肖像”,

隋建国,《盲人肖像》,泥及综合材料,尺寸不一,2008

“我一直想做一个没有实用性的东西,它没有任何用处,你制造它也没有任何目的。可能这就是雕塑的灵魂。”

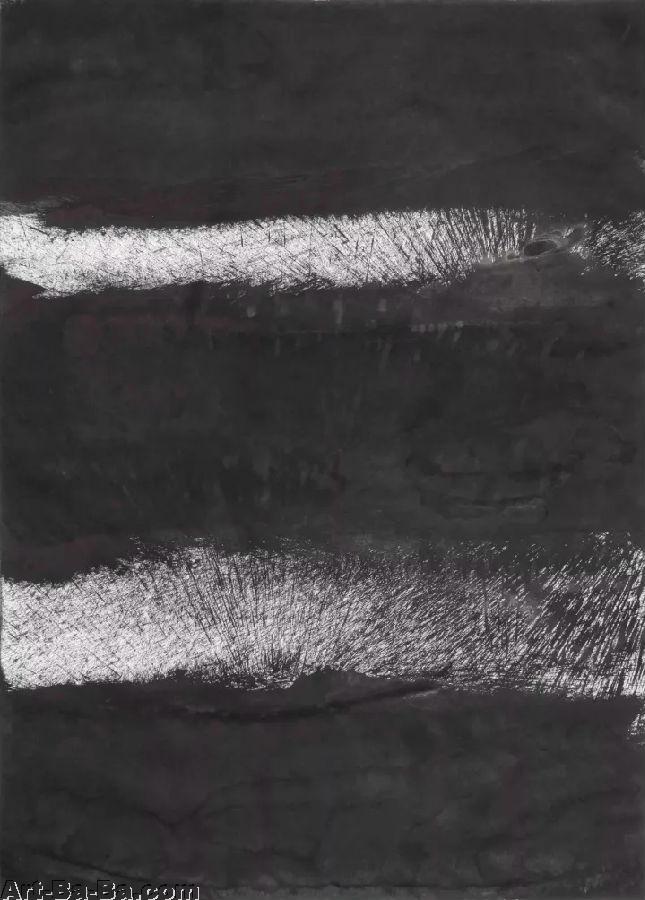

用电钻和角磨机“画”过“素描”,

隋建国,《光耀8》,纸上水墨,78.5×109cm,2017

并且早在11年前,就开始实施一个以“天”为计算单位、并将延续到自己生命尽头的艺术项目:《时间的形状》。

隋建国,《时间的形状》,漆,尺寸变化,2006年至今

正在给《时间的形状》蘸漆的隋建国

艺术家坚持每天使用一根钢丝在油漆中蘸漆,随着时间推移,油漆越蘸越厚,终于从最初的蓝色漆滴,演变成今日重约30斤、表面褶皱毕现的大球。

30年的历程,或许可以说,是隋建国从一个“现代雕塑家”,迅速进化成“当代艺术家”的过程——虽然对材料的探索,对国家、社会以及文明命题的追问始终存在,但显而易见的,从《时间的形状》开始,时间、空间、身体这三个基本要素的重要性日益凸显。

2006年实施至今的《时间的形状》,以一种看似偏执的“打卡”方式,将流逝的生命转化为逐日增大的蓝漆“水滴”。

2008年开始创作的“盲人肖像”系列,则以蒙上眼睛作为基本前提,艺术家摈弃视觉介入,甚至抛开“雕塑家”的身份和习见,将自我完全交付给“蒙上眼睛捏泥巴”这一简单动作——由此形成的泥稿,无目的,无意义,无功用,但却像一个个容器,凝固了艺术家当下的瞬间情绪、万千念头。

《肉身成道》(影片静帧截屏),2013 ,视频 8分钟, 2017

隋建国,《手迹#3》,铸铜,165x100x72cm,2014-2017

《盲人肖像》实施多年后,隋建国借助最新的3D技术,将当年的泥稿“手迹”细节放大成为“正式”的雕塑作品。他说这一系列是对“中山装”“恐龙”等系列的“反动”,后者会引发观者国家的、社会的、文化的多种心理投射,而”盲人肖像“则简单许多:

“我想做的只是捏泥本身——闭着眼只是随意捏,捏出来是什么就是什么,对于泥塑来说可能就是最纯粹的。”

在某次访谈中隋建国说,作为一个50年代出生的人,“年轻的时候因为了解中国的先秦哲学、审美,又在改革开放时接受了西方的现代艺术和思想,我就认为可以创造出一种跟西方现代雕塑不一样的‘中国的现代雕塑’。”

然而到了50岁,他开始反思这个命题:“一个人怎么可能创造‘中国的现代雕塑’?半辈子过去了,我能做出‘自己的现代雕塑’就不错了——其实我也只能做我自己。”

从这个角度看,隋建国近几年的作品,似乎都带有更多的“私人性”。“盲人肖像”如此,2015年创作的“引力场”系列作品——用聚氨酯这种材料完成的“素描”如此,包括此前的“天空”和“雨刷器”系列,都可以作如是观。

隋建国,《雨刷器》,铅笔、纸,79x109cm,2012

“一张标准的素描纸,是 109×79 公分,正好处于一只手臂以肩关节为轴心的圆周运动的半径之内。于是,我选择这样一种最基本的方法,用手指抓住碳铅笔,以肩为轴,以整只手臂为半径,在平展摊开的白纸上,做左右圆周往复运动,就像一个汽车雨刷器在风挡玻璃上的工作。”

按照隋建国的说法,强调身体性的这些创作有一个共同的特点:“由身体的运动,带动材料在平面的白纸上分布,个人意识很少或者完全不参与其中;既不主导身体的运动,也不承担分配画面黑白颜色区域的作用,似乎只是身体与材料互相带动,一旦停下,或者(材料)一旦凝固,作品即宣告完成。”

2016年10月,隋建国与上世纪90年代就跻身欧洲顶尖艺术家行列、如今活跃于艺术、设计、建筑与教育领域的艺术家Tony Brown在北京“艺术8”举行《造·画》联展。到了今年11月,两位艺术家再度联手,在西安欧亚学院举办联展:Unexpected Certainty。

Unexpected Certainty

西安欧亚学院

艺术家:隋建国、Tony Brown

策展人:Henry-Claude Cousseau、吴建莹

展期:2017年11月12日 - 2018年3月10日

地点:西安欧亚学院艾德艺术设计学院一楼展厅

特别鸣谢:艺术 8 、隋建国艺术基金会

据介绍,本次展览由西安欧亚学院主办,艾德艺术设计学院承办。这也是两位艺术家的作品首次以个展的方式来到西安,展示他们近期在绘画领域的新探索。展览特别邀请了巴黎高等美院前任校长亨利-克洛德·顾索(Henry-Claude Cousseau)与旅行学者、艾德艺术设计学院教育研究与发展中心主任吴建莹联合担任策展人,策划和呈现两位享誉全球的艺术家的双个展。

Unexpected Certainty(可粗略翻译为“未经预料的确定性”)是一对矛盾的词组,前者是意料之外,后者是确定之结果,看似悖论,实则反映世相本质,同时也充满辩证的趣味。

开幕式现场

不管是Tony Brown还是隋建国,创作的都不是常规意义上的“素描”,前者使用了编程机器人,后者则使用改装过的电钻和角磨机,通过身体与机器的互动,在极短的时间内完成一件“画作”。

展览现场,两位艺术家的作品两两对照,各有千秋

对普通观众而言,这也许并不是一个容易“看懂”的展览;但只要了解艺术家背后的工作机制和一贯以来的创作脉络,看展就会有趣许多。

为了诚挚地推荐这个展览,我们特地在展览开幕当天采访了隋建国和Tony Brown,以便于为读者提供更多背景信息。

以下是访谈内容。

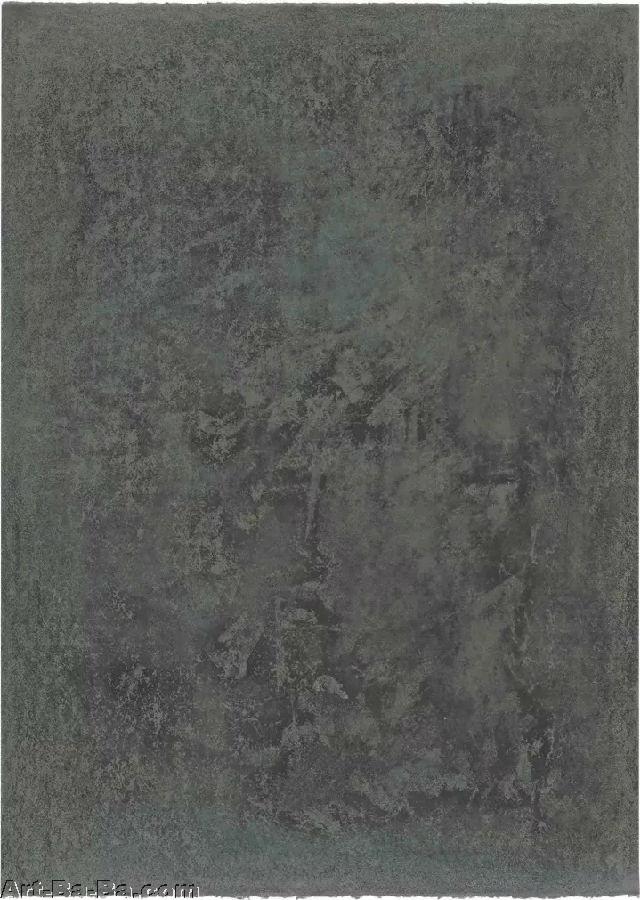

隋建国,《大漠》,纸上水墨,109×78cm,2017,本次展览作品

象外 X 隋建国

象外:这次展览跟去年“艺术8”那次联展相比,有什么变化?

隋建国:只有几张素描是上次展过的,90%都是新作品,而且这次我用了新设备。在北京画的时候,我用的是手,靠关节、手臂的肌肉运动来决定一个画面,控制画面的尺度,然后在画面上形成工作的结果。

这次展览里面有四张是聚氨酯的作品,聚氨酯是一种化工材料,画的时候把聚氨酯和催化剂搅合在一起,加了催化剂之后,液体的聚氨酯会发热、膨胀,然后快速凝固,所以你根本来不及看怎么样“画”才美,就是趁它凝固之前赶紧搅合完,让它铺满整个纸面。2015年我主要用的材料就是聚氨酯,那时候特别喜欢这种材料。这次我想既然要速度,同时要“意外”,那就机器也拿进来试试吧——当然是更难控制了。

隋建国在工作室。看到桌上各式各样的机器了吗?

象外:机器是怎么样运作的?

隋建国:其实用的就是电钻和角磨机,因为电钻的钻速很快,从每分钟2500转到3200转,角磨机则是4500转到4700转,我在钻头上加了一个笔刷,蘸上水和墨转动的时候,水墨就会甩出去,那它在整个画面上就显示了一种动力感,这个动力感跟手臂的运动其实是一样的。你见过给汽车打腊抛光吗?它是羊毛绒轮加上腊,我只不过是加上水墨,或者把水墨直接倒在纸上而已。其实就是一瞬间的事。

隋建国,《冬夜》铅笔、纸,109×79cm,2012

隋建国,《元气酣畅》,纸上水墨,109×78cm,2017

可与上面一张进行对比,比较铅笔和水墨制造的不同质感

象外:你怎么看Tony Brown的创作?

隋建国:他也是用机器画,不过他的机器是电脑的机器,已经相当智能,我这个机器是工业时代的机器,是电器器械,不在一个时代里面。他要的是数字控制,我要的是机器动力、速度和人的肉体对它的控制。但两者都会形成“意外”,这是我们俩的相同点。

象外:你有没有碰到过观众比较直白地跟你说“我看不懂你的作品”?

隋建国:有啊!但是不懂,也算看了吧——你看一块石头,你说你看懂了还是没看懂?对不对?

象外:我们也接触过有一些行外的观众,他们对当代艺术的第一反应就是看不懂。但可能是他们一开始就拒绝了观看本身。

隋建国:主要还是他们不习惯面对这样一个结果,因为他觉得艺术也好,戏剧也好,哪怕音乐,总是要讲故事的。但是音乐的故事性很差,所以有一些音乐家会引导你,比方说这里是表现清晨,这是傍晚,他就引导你去这样理解音乐。其实,如果你懂音乐,你就能听懂;如果不懂,你至少能听出来好听不好听,是吧?艺术也是这样,你要懂艺术,你就能看出好或者不好,有没有意义;你要是完全不懂,你无非就是看个好看不好看。看我的素描,你看出好看与不好看来,就等于看懂了。这就跟看人一样,一眼基本上能看出我喜不喜欢这个人,那你就要说我懂这个人,这就很难说,对吧。

展览现场及作品局部

象外:说到“意外”,包括追求偶然性、不确定性,这是不是到了很晚近的时候艺术观念才朝这个方向走?

隋建国:其实现代主义开始就有了,上世纪二三十年代,二战前一战后,达达、超现实主义,都已经有意识地把意外纳入他们的艺术语言里去。像超现实主义,比如把雨伞和尺子放在缝纫机上,这就是超现实主义。因为这样放置完全没有道理,但有时候你会突然觉得它里面有某种关系,就好像人做梦,梦里的事都是荒诞的,有人帮你解梦,就会给这个荒诞的梦找到一个理由。

达达则讲究偶发性,比如写诗,他会把报纸的词和字都剪开,放在口袋里,然后一个接着一个把字词摸出来,排成一个句子,而不管相互之间有什么关系。但是你有时候会觉得这首“诗”无比美妙,你真正按照写诗的方式写出来的诗,跟这个一比就没味道,因为人们从来没有见过字词这样被排列过,那他突然就产生了一种类似醍醐灌顶的感觉。他们追求的这个东西,在意识和道理上是不通的,但在潜意识里面都有。

它们把偶然和意外当作最有个性的东西,当时有一个口号,就是他们要挑战中产阶段或者小资产阶段的趣味。你们温文尔雅,一切都有规有矩,我们就是要打破这种温文尔雅的规矩,因为一切按规按矩进行的生活其实都是不真实的。如果人都温文尔雅、规规矩矩,那怎么会有世界大战?所以他们有些社会学的根据。到现在这个年代,再来做这个东西的时候,其实已经是有意识地去做,并从这里面找到一种工作的方法。

象外:你自己也这样吗?

隋建国:我自己也认为,意外和偶然恰恰就是世界的规律,这个世界并不是由谁安排的,它就是偶然形成的。

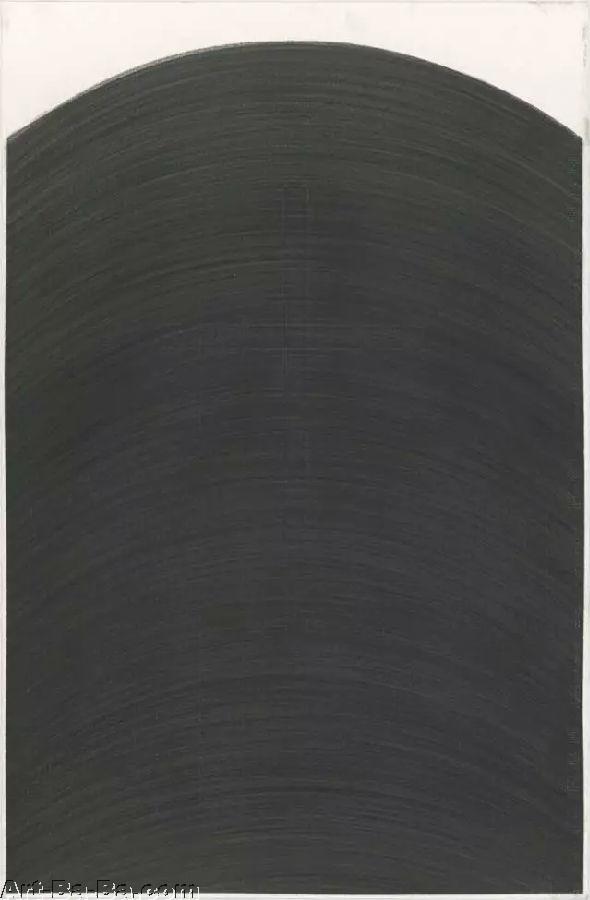

隋建国,《小教堂》,铅笔、纸,100x65cm,2013

象外:会不会有评论家认为你这个方法很像禅宗的理念?

隋建国:也可能。其实禅宗我觉得就是这样。你看,这个问题上东西方的文明其实是一样的,不过就是通过不同的路径去看到世界的这一面。禅宗也是,这个世界哪有什么本质,所见即所是,你看到的就是这个世界的样子,你都不用想这个世界背后他有什么本质,他有什么一个看不见的力量,他其实一切都摆在这里。东方通过自己的途径,也看到了世界的这个面目。

本次展览现场陈列的小泥稿,大小不一

象外:此前您在佩斯的个展《肉身成道》我非常喜欢,那些小件的《手迹》我看的时候很有共鸣。

隋建国:那是1435个小泥稿,我把它叫作‘立体文献’,相当于雕塑的草图。奇妙的是,这只是我这10年捏的一部分,挑了其中一些,剩下的都已经回炉。这些泥稿,我从来没有摆到一起看过,摆出来才发现我这10年居然是从大到小,越捏越小。怎么会有一个看不见的力量,把这个东西越弄越小?那早知道可以捏这么小,我第一年就捏小的不就完了吗?但是第一年我说服不了我自己,就像如果没有前面的聚氨酯画或雨刷器那种试验,我也不会拿机器来画素描。

上图:1435件手稿

下图:放大后的“手迹”一组,铸铜,h150cmx4件,2017

象外:那会不会有评论或观众说,小孩也能做这个?

隋建国:当然,任何人都可以捏成这样。不过在艺术上它要求你的新发现、新方法。这个方法是我摸索到的,如果别人也按这个方法做,无非就是模仿我罢了。这种模仿在古典时代还行,现代主义之后这种模仿就没有意义了。杜尚拿个小便器往那一放就已经是作品,你还能放吗?

隋建国,盲人肖像 “文献手稿”,2008-2017

象外:你的作品好像都跟身体性有很强的联系,为什么?

隋建国:我觉得人的肉体、人的尺度决定了我想要做的东西,那才是世界最原初的东西,人从赤手空拳开始劳动,从旧石器、新时期时代一直到现在。把肉体的力量投入进来,去接触和掌控材料,我觉得这样的作品才是雕塑。

象外:听起来带有点万物有灵论的味道?

隋建国:万物有灵论也是想把人的这个核心带出来,托尼·布朗的作品其实已经慢慢地离开人的核心,就好像大家现在讨论机器人可能会代替人的劳动,他已经在面对这个问题,而我还是在讨论人跟物质、跟机器的关系。

象外:你对人工智能包括类似《西部世界》里讨论的那些问题怎么看?

隋建国:《西部世界》讨论的是机器人一旦有了意识怎么办?我的兴趣不在于机器人是不是有意识,而在于人是什么时候有意识的。其实《西部世界》跟70年代一个美国学者写的一本书有关系,那个学者认为,人的意识的产生其实是很晚的事,原来人是没有意识的,人的大脑两个半球,一个半球管控日常生活,另外一个半球接收神的指令,这个指令就是原始本能的指令,就像动物一样知道什么时候该吃饭了,该抓猎物,这是上帝给埋在人的大脑里面的。但是突然间,在某一个阶段人产生了自我意识,上帝的声音就没了。

所以电脑是否会有意识也就可以理解了,现在它还没有意识,但是总有一天会有。现在电脑的意识是人给的,相当于人是电脑的神,但有一天这个神的指令会失效,那电脑的自我意识就出来了。我猜想这个问题是这样的衔接上来的。

象外:你会担心人工智能取代人类吗?

隋建国:不担心,我觉得能不能取代人类,关键在于你如何定义人类。人是有一个本质,还是说人其实在不停地进化中?如果说人是不停在进化中的话,那人工智能就是人进化的一个必然阶段。现在我们会害怕,但可能到那时候,人就跟人工智能合到一起了,人工智能一定是人进化的一个阶段,人会借助人工智能继续进化。

至于说这会带来什么社会灾难或社会变动,我觉得都不奇怪。每一次工具革命都引起世界翻天覆地的变化。现在主要的问题是,用马克思主义的说法,人是靠劳动来进化的,但劳动这个说法有点过于强调意识,其实人的进化是靠技术。这个技术不光是使用螺丝刀这种技术,语言也算一种技术体系,一种交流工具,你要这样理解的话,其实就是人创作了工具而导致了自己的进化。

当然,现在的问题是这个工具体系慢慢地要摆脱人类的控制,人有时候反而成了机器的辅助品,这就说明这个技术系统它已经自成一体,变成一个单独的进化系统,并超过了人的进化速度。人类过去有一个漫长的童年,来接收和学习整个人类文明所积累的东西,但如果植入一块芯片就解决了学习的问题,那人类怎么度过童年期,就是一个需要重新考虑的问题。

隋建国,《无题》,结构胶、纸,54x39cm,2015

象外:在你多年的创作中,有没有一个比较明确的母题?

隋建国:有。就是雕塑作为一种用材料展示三维空间的媒介,它到底能干什么?当然我还有其他诉求,比如说文明、文化到底应该怎么进化,怎么自我更新,我作为艺术家应该在里面承担什么角色,这些东西综合起来,我就希望在雕塑这个媒介里面找到这些可能性。

象外:在当代艺术的观念已经层出不穷的情况下,中国艺术家还能做什么?

隋建国:艺术家唯一的办法就是选择一个事把它做下去。你别想自己会找到一个比所有人更前卫、更有意思的东西,这是不不存在的,或许偶尔能碰到——我不知道。总体上来说,你只要真实地面对自己,那你一定会跟别人做的不一样,问题在于你这个不一样是否被社会所采纳,是否有价值。

一个作品完成后,它就不属于艺术家了,它要开始跟观众对话,观众带着他的知识背景来面对你的作品。所以最理性的作品可能会产生最感性的东西,最感性的作品也许看上去又特别理性,这就像一个迷。我觉得艺术对人类文明的价值,就在这个地方,艺术家不只是感性地表达一下感情就算了,他其实是在探索人类情感表达的可能性,这里面牵扯到意识、心理、生理,等等,就像科学探索一样,要不断地去挖掘新的东西出来。

象外:好多艺术家到了中年可能都会有一种后继乏力的问题,这种现象在你身上出现过吗?

隋建国:我有时候也会遇到坎儿,有时候好几个月不想做东西,这种情况都会有。想做一个优秀的艺术家,当然很难。

隋建国,《偏离17.5°》,装置,铸铁,120×120×120cm,2007

象外:突然想到一个奇怪的问题:如果把你送到太空上去做雕塑,你会做什么样的作品?

隋建国:那要看太空上有什么材料可供我用。其实现在就有一件类似这样的作品:《偏离17.5度》。在上海某个社区2平方公里的社区里,我定了40多个点,竖起立方柱,这些立方柱的顶面是绝对水平的——因为地球表面是有弧度的,地面也有高低变化,但所有柱子的顶面要保持在同一个水平面上。所以目前最高的柱子是1.8米,而最新立的那个才0.6米。如果把这些柱子无限往平面延伸,那到了北京,柱子的顶面还是需要跟上海的柱子顶面找平,大概的高度是700米。如果哪天航天局愿意为艺术家完成这件作品,我就希望他们能做一个定位卫星,然后在很远的地方跟地球上上海的这些柱子顶面保持水平。这些柱子,我计划一年放一根,今年已经是第11根。它跟《时间的形状》一样以时间作为尺度,不过是以年作为单位的。我觉得至少再放30根没问题,这是一个合适人类生活的节奏。

《偏离17.5°》草图