来源:艺术-小说 文:陆兴华

徐震朋友圈发图

一、

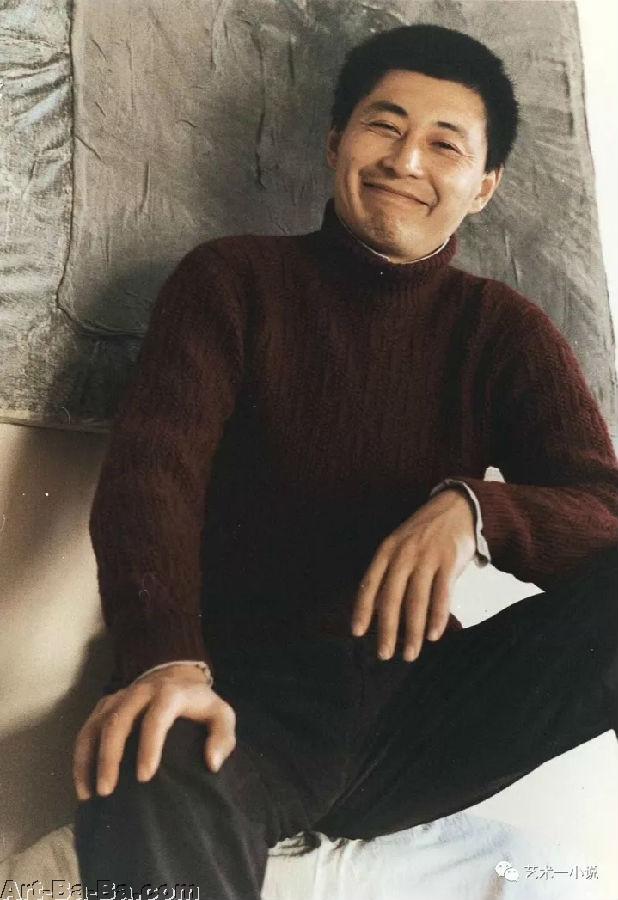

虽与耿建翌同事,却是在他第一次大手术后才终于有机会坐下来详细讨论。那次他送了我老白茶和一套茶具,开启了我在家中主动使用茶盅喝茶的光辉历史。就总共坐下来谈了三次,所以不算很了解他。

第一印象是他的嗓音。当时还与他说大病后嗓音里带出这样足的中气,可见身体应该是找到另外的气源了。我还说他有这样的音色和语气力量,不去当播音员就太可惜了。的确,他的音质是很发亮的那种。对比之下,我那浙江普通话发音当时就折磨得他直皱眉头。我说话咬不准字,所以反而更想用力,于是像婴儿吃饭,吃进五个米粒的同时会掉地上三粒,很多细节其实是事故,没什么意义的,却害得他认真地想去听懂,说话时就觉得很对不起他。

第一次坐下来讨论,主要是他要我配合带动国美、同济两校的同学多做一些社会调研方面的艺术活动,是关于当代艺术与社会之间如何对撞的事儿。他动员我拉人马去弄,他会全力支持。结果当场就商定带领同学们向两个社会死结开刀:一个是广场舞,另一个是相亲角。遗憾的是,后面只策划了两个很小项目,坚持了一个学期就草草了事,实在很对不起他的用心。我也从这一次觉悟到,一个艺术项目或小组如果不是出于一个从事者想在艺术圈出名的冲动,是很难靠活动的组织来坚持的。这侧面反映出他所想要做的这类“接地气”的艺术项目的要求其实是很高的,要求冲出去的人有某种程度的献身,靠规划和发动是不够的。

后来的两次见面中自然更多涉及比如说什么样的艺术做法他才看得上这样一些话题。我注意到他对自己在艺术上的名声和地位也是很不屑的,不要说对于当代艺术圈的那些熟练的做法了。听上去他仿佛是想要重新开始和另外来过。在这事上头,我觉得可以展开来多说说。

我们现在这些艺术的做法都是不对的吗?这样说说我想也没什么问题。但我当时就反问他,到底有没有一种做艺术的最恰恰当的方式的?它存在过,是我们中国人摸不到,西方人一直在用的吗?只是寻不寻得到的问题吗?社会有问题,所以做艺术的方式也有问题?社会有问题,是有问题的吗?

我记得当时向他说的看法是,如果不能够指认,那就表示本来也没有一种对的方法的。我们当时的分岐大概在这一点上。

后来回想到,他和我们这时代很多的自我要求很高的艺术家一样,心里都以西方大师们为标杆,并以此标准来衡量他们自己和周围的艺术家,于是就看不惯在中国当代艺术圈里流行的这些讨巧做法。他也许只是在语气上强调了这种认知。我当时的反应概括起来是,从现代主义时代再到今天的当代艺术中的那些大师的姿态,也是搬不到中国来的。在中国,我们只能是在普遍的坏的艺术做法里用不大好的办法先慢慢做出不大好的艺术来再说,不能硬要端正做艺术的态度,在方法论上更严格,或通过好的教育,立正和稍息之后,然后就脱胎换骨。这是一个实践上的问题。艺术做得好不好,只在一个民族国家内的具体的经济-政治-文化-伦理矩阵内来被衡量。照朗西埃看,则是新的艺术做法搅动了共同体的集体审美或共同感性后,自己也被搅了进去。像1985年的一大批艺术家的冒出,就是特殊时期给出的偶然机会,耿建翌自己就是这其中幸运地冒出来的一位。他对于他由此得来名望和待遇似乎也并不受用,甚至有一点受怨屈,我的印象是,他仿佛在说,我当初向往做的那种艺术,并不是这种后来给我带来成功的这种艺术啊。我想,这应该从正面去看:这就是他这一代艺术家自己都感受到了的艺术生涯的悲剧性:在中国当代艺术的新地盘上,就让我这样成功了,这难度系数也太低了,我自己其实是想做得更难一些的啊。这在中国的当代艺术圈里的成功一代的身上是很普遍的情绪,他是我第一个直接接触到的。他像镜子那样地照出了这一点。

他要求助于更非专业的方式,更降低门槛地去推动艺术活动,从而找到新的艺术田野方法论的态度,我想应该是他生前最后几年里的一个重要的心结。向大家转述我对于他的艺术态度的印象,是要将他晚年最放在心上的事儿转托给大家,尤其是转托给他最想信托的下一代艺术青年们。

自然,从他的学生那儿传来的消息是,他在师生关系中是义气很足的一位,亲自带兵上阵,在这一层面上,他又是乐观和有办法的,而且总乐于做大家的艺术发展路途上的加油站。工作室在他主持下有军队内的高效和风纪。说到这种部队里那样的师生共同生活和情谊,也就需要讲讲国美的著名的师生一起下乡的传统。也就是老师一般都要带同学们去下乡一段时间,还不一定是写生,主要是社会田野研究等等很综合性的调查与研究过程。这在校内被看作是教学中的不可缺少的部分,至今仍在很大的反对声中继续被坚持着。从工作室的教学到下乡开展的微型社会运动之间,能反映了一个国美教师的风度的全貌。耿建翌是这一土壤里的产物,连接着两个时代,特别能体现这种风度的精髓。

张培力老师朋友圈发图

二、

在《判断力批判》第60节,康德指出,教艺术时,教师只能用风度,而不能亲自做出目标物让学生仿做。艺术教师的教,是不及物的。他说,

做艺术的事儿只有风度( modus)可教, 没有方法(methodus)可教。教师必须亲自预先演示给学生看他们马上要去做到的那种东西和如何做去到那个的过程中会出现哪些重要节点。教师必须将对这件事的处理归到几条普遍的规则上,但最后总是仰仗了一个方便的文本,提醒学生做出这个成就的要点在哪里(找到一个方便的文本,让学生之后能回忆到走向这一成就的主要的瞬间,让学生心里能回想到这些,而不是规定它们必须被记住(康德,《判断力批判》,§60节,“趣味的方法论”)。

康德提醒我们的是,艺术教师没法教他们已看到的给学生,让他们去得到一样的东西,而只能用他们自己做艺术时的风度去引导同学们:提醒他们做艺术时会有哪些关节点须关注,像是教练给越野选手讲清路上可能会有哪些障碍那样,而教练其实自己也没有亲自去经历过,或哪怕经过,学生去经历时情况可能也完全两样了。或像拿着一张地图去登山,老师能点着目标讲解,但学生实际去走的线路上遭遇的一切和应对的事宜,也有待一次次临场定夺。教师只是通过自己做类似的事时表现出的风度,来引导大家,没法直接传授方法的。

做艺术时是不可能教师做一个模型,让学生也一模一样做一个出来,那没有意义。教艺术的要点自然就落在:教师显示自己在做艺术时的那种风度,而不是直接手把手去操练方法论,只能让学生间接地体会去做出自己想要做的艺术的过程中须经历哪些节点,中间不管出了什么问题,只能踏着老师给出的这些要点,去穿过这些重要瞬间,最后走向自己要做出的那些事情。

这听上去就像是在说,教艺术其实是教“算法”了。什么叫做“算法(algorithm)”?数学家和哲学家Michel Serres说,算法从古就有,人人都早就在用,都必须会用。比如,教会一个孩子游泳后,ta第一次要一人穿过水流得很快的河了,游到中间,ta就必须决定是否继续往前,如果不害怕,要继续往前游,就必须从某个点位开始算好后面如何让自己的每一步都照着既定的方位游到对岸,每一步上都如何去调整自己的方向和角度,以例如得到想要得到的结果。这就是在主动用“算法”了。在艺术教学中,教师也只是在鼓励同学们自己去动用算法,如果照老师做的一模一样做,就不是主动用算法,而是在学习一个已经编好的程序了。艺术教师只能鼓励同学们努力往前,只提醒大家在走向一个作品前可能会遇到的那些瞬间和要素,就像对一个孩子说,由于河水流有急,你千万不可以直线地游,而要一会儿就保持一个新的角度,曲线向前,在河的中间时重新定位,用很多条曲线来最后实现直线穿行。但如何保持各种曲线向前游,又是不能够具体教给学生的。这就是教艺术是在教同学们在做艺术时主动去用算法的意思。学生独立去做艺术时,是每一次都在全新地动用自己的算法,一个作品后面有一种算法,一个作品一次编程。艺术工作也正是在这一点上说有点靠近人工智能的开发,只是做艺术不是开发,算法部分是被隐在后面的。做艺术时,所有没法被教和没法去模仿的那部分手法和手腕,都属于被教者自己须临场主动去动用的“算法”的范围。而这正是做艺术的冒险和扑出去的那部分,这部分恰恰是不能教和不应该被教的。

我们在耿建翌这样的艺术教师身上看到的那部分生猛,就是这种每次都动用新的算法的能力。嫌周围的人的艺术手法太熟练,他指的往往可能就是指个人创作中的这种艺术算法上的被动重复。我们在教给艺术生去自己亲自用的,是一种什么性质的算法?介于外科大夫和接生婆之间的那种吗?

fragment-of-a-crucifixion 弗朗西斯·培根

三、

五十二岁时,哲学家让-吕克.南西的心脏衰竭了。最近他说,他当时就应该就死在这个点上的。但是,一个不幸去世的黑人小姑娘的心脏被移植到了他身上,让他又多活了二十多岁。他于是想到了自己的命运的脱线:这多出来的二十年里是他主动想干点事填充它,还是因为凭空多出了二十几年,而顺手推舟地做了些事?是在为谁干?是谁在干?是他,还是那个黑人小姑娘?他说他不知道是哪个和哪种,反正就这么一直活了下来。

然后他说,人类历史和全球化中也发生了的类似的情况。全球化是一个大池塘,我们原来都生活在一个个小池塘中,知道为哪个群体而活着为谁在献身。现在被放养到这个大池塘中了,但我们还以为是在那个小池塘中呢。有某个更大的矩阵正在规划我们,但我们不知道它是什么,但知道肯定躲不开它。这个正在到来或甚至已经到来的矩阵,将是比基督教还伟大的东西,但我们至今还叫不出它的名字,但它已在网罗我们,将我们归到它名下。我们在今天就像生活在基督教将要到来的罗马帝国里一样,不知为谁而活,不知将与谁在一起了。我们的命运像换了心脏后的南西了。

这个时候,也就是人类世或气候危机下,原来的世界-历史档案库被洪水冲走了,我们已很难埋掉死者,因为那一堆土不牢靠,死亡登记和纪念碑其实也都不算数了。我们埋下去,尸体会不听话地泛上来的。我们没有办法干净地处理死者。我们得随身带着他们了。

反正这样也好,我们反而可以天天过清明节,一有空,就像去街角的酒吧那样地与死去的前辈在坟头喝上几口,去无话找话,去无话不谈了。既然还不知道有什么下文,那就让我们先美美地耽误一段时间吧!

气候危机下,大地已经稀松,历史已像壶里的水那样地被烧干,不适合葬我们的前辈,也没空间登记他们的丰功伟绩了。我们埋他们,反正也不可能是永久的了。我们甚至必须负责到底,为了不亏待任何一个已死者,就戴上白手套,最终将之前所有时代已被埋下的先辈都出土,让我们这活着的一代随身携带着他们,直到我们之后的某一代人终于重新找到或建立一个第四世界或正义世界,让所有死者、活者和将要诞生者都在其中被正义地对待,个个都活得很踏实,被埋者都很安心为止。

这个就是最近两年在我脑子反复打转的那个死亡生态学。我们的死前和死后之间,也必须形成一种健康的生态。不想死和死得太装逼,都不利于这种生态的养成。我观察二十世纪以来的中国文人写的朋友悼文,都在说死是不幸的,死终结了好人和好事,好像他们所追悼的人不该死那样,这样说就太残忍了,几乎会无例外地很low的啊!

在耿建翌再次病重时,我一再想到上面说的这种死亡生态学,想去与他探讨这个问题,劝他也许应该动用控制论来让死亡进入黑箱,来让我们死得更偶然一些。但这样去去安慰他,这样跑过去说这种事合适吗?好在我今天来说,也根本不算迟。嗨嗨,我们将有的是时间在坟头把酒或把茶加以推究的机会,带上老白茶。

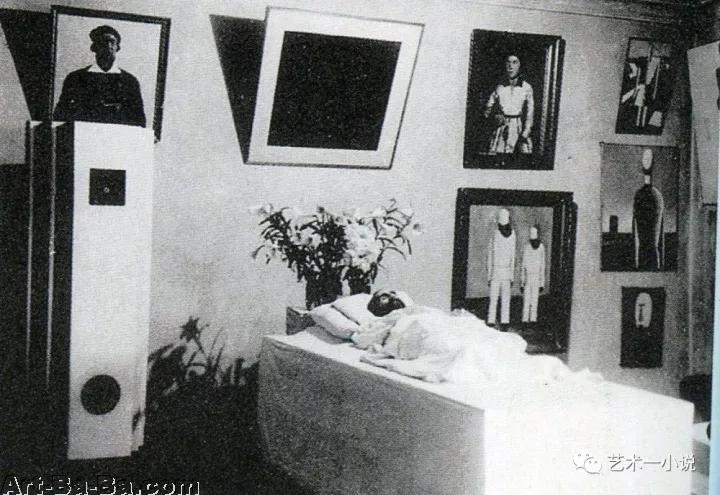

马列维奇1935年的葬礼

当时他很要强,规定了要怎么才能去看望他。他不想让自己的死带给我们的印象和图像太负面,他的遗体被火化后,我们才知道消息。是啊,艺术家是不会放过自己的死的。马列维奇的葬礼现场是他自己设计的,是个人的终级大展啊!与耿建翌一样,他也坚持认为,前面那样的做艺术的方式,都是不对的,就到我这里坚决刹车吧!从现在开始,艺术必须这样做。这就是艺术的共产主义。快把我也埋了,这样你们就可以更勇敢地冲向前。不,还是我亲自把自己埋了吧,机会这么难得,我就亲自动手了,不劳驾你们了。

而且,我们中国还有一个更高级的版本:雷锋。他真是很清楚地告诉我们:同志们,不好意思,我实在不愿放弃这个机会,借光,我先走了,大家不要怕我去那里占座,我还是我,我先去是要给大家打扫好宿舍,你们一到就有好地方住下,我给你们接风啊!真正的从来没过过的好日子,将在那里开始!

培根笔下的失血的男人的将死,表达的是艺术家用一生之力要使自己的肉从眼和脸中逃脱,所以先剥去自己的皮,让自己的肉最终能通过自己的嘴惊险逃脱的故事。一大批这样的画!是的,艺术家是没有临终的!美丽的临终只是留给失败的革命者的,朗西在《劳动者之夜》中说。或者说,艺术家的临终,像怀孕妇女的临盆。这死,是他们憋了一生的那个大招终于解锁了。你看看梵高的生命的最后一个月,简直是自己要给自己做剖腹产!这是献出,个人艺术人生的那颗顶珠啊!

我们应该如何来对待一个艺术家的死?千万不可小来来啊!他们都最后算法用到底,将自己逼入绝境。我们活着的人就得拿出我们手里的大算法,去对付他们,像应付残局。

crucify2弗朗西斯·培根

四、

2012年9月23日,在上海的格罗伊斯要我陪着去看本地的展览,就与他们夫妇去看了耿建翌当时在民生美术馆做的首个回顾展“无知”,我对此行印象十分深刻。格老师在展厅对我说,他至今仍从这种社会主义现实主义式的图像也就是耿建翌笔下所要批判的那些材料里获得巨大的心理安慰。耿建翌一代,我们都知道,是倒过来,他们怀疑我们今天做的当代艺术仍受到文革极左思想和当代的专制意识形态的牵连,要拿出政治波普或新自由主义式的个人自由和原创性,去批判这种“人民”或“大众”的其实也很空洞的艺术表达在我们今天的艺术家身上的流毒。

格罗伊斯这样说,是政治怀旧吗?社会主义现实主义被耿建翌一代嘲笑了,但是,做艺术,我们拼命装当代艺术的逼,不就是为了自己能够像李可染他们那样坦荡地去直抒胸意?李可染们可以躲在那种强大的集体意识形态里做一粒快乐的蛹,今天的耿建翌们可以自谋独特,深纵异行,但他们得发明自己的意识形态了!他们,也就是耿建翌们,正如全部的他们所向往的西方伟大艺术家们那样,当时格老师非常沉痛地对我说,必须自己做出难吃的饭自己往肚里咽了!正如中国人民,在革命时代里,他们是一场伟大的展览中的一个个不可或缺的展品,像一副象棋里的不能缺、而总能勇往直前、越拼越勇的棋子,而今天,他们都更进一步地成为被全球资本主义装置剥削和抽血的复制人一样。

但是,耿老,不急,你这样先走了之后,我们反而更容易找到你了。我们有的是时间好好地谈论和斗角。以前我们总是太急,太怕事情已拖得太迟,一定会弄不好了。其实,喏,没关系,缓一步,天际就能退远一些,我们眼里可收罗进更多东西。不急的,慢慢应对,将更美,我们有的是各种类型的时间。

金锋工作室编辑