来源:artnet

“伊卡洛斯之舞”,上海余德耀美术馆展览现场。图片:余德耀美术馆

“一个项目+一个展览”相结合的方式,委托艺术家在特定空间内创作作品,在与空间产生互动的同时呈现当代艺术正在发生的当时当刻。 11 月 12 日,法国女艺术家克莱尔·特伯莱的首个中国个展“伊卡洛斯之舞”登陆余德耀美术馆,可这四大幅悬挂于中庭远超真人尺寸的希腊人物伊卡洛斯,是在起舞、还是在坠落?

“伊卡洛斯之舞”,上海余德耀美术馆展览现场。图片:Simon

“我想象这个飞在空中的形象, 他是在起舞? 还是在坠落? 这些绘画关乎运动, 介于跌跌撞撞与飘荡飞行之间的舞蹈⋯⋯无处落脚。”

——克莱尔·特伯莱

这个想象源自古希腊神话故事里伊卡洛斯的故事。这是一个有关父子的故事。父亲用羽毛和蜡制造了一些翅膀,使自己和儿子可以在空中飞翔,同时,他警告他的孩子,“ 不要飞得太低,否则海水会打湿羽毛,而你会跌入海中溺亡; 也不要飞得太高,否则阳光会融化翅膀上的蜡,你也会坠落到海里。” 而伊卡洛斯在飞行时过于得意忘形,而忘记了他父亲的告诫。他飞得离太阳太近,翅膀上的蜡最后融化,使他掉进了海里。

克莱尔·特伯莱,《伊卡洛斯之舞3》,布面丙烯,500x280 cm,2017。图片:由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:杰夫·麦克莱恩

而如今在余德耀美术馆的玻璃前厅内,克莱尔·特伯莱将重新诠释的伊卡洛斯悬挂于观众面前。远超真人尺寸的人物形象在四幅巨型画面上旋转,在用明丽色彩水洗的画布上失重般地起舞。他有节奏地起伏律动,笼罩于梦幻的恍惚中,以一种永动的姿态凝固在时光里。他指引观众顺着毗邻的作品在空间内环绕一周、模仿他的姿势,使整个前厅随之而动。

这位法国女画家今年37岁,眼睛明亮,如今居住在洛杉矶。年轻女性是她作品中的重要主题,而本次在玻璃厅悬挂的四幅大画中,主角却变成了一位男性。事实上,这也并不是艺术家唯一的转变。细看本次展出的40余件作品,可以发现她已逐渐告别了姿态俨然的肖像绘画,开始转向率真动态的人物创作。

《伊卡洛斯之舞》创作现场,图片由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:罗根·怀特

“本次展览的很多作品都与运动有关,这在我的创作之中是全新的。我画过很多静止不动的身体。突然间可以再画面中看到运动、舞蹈、飞翔和坠落。” 艺术家谈到在在项目空间的两个展厅内, 呈现全新的“妆容”系列、“圆圈舞”系列以及 30 幅独版画《伊卡洛斯之舞习作》。

除了人物、运动的变化,本次展览出现的第三个转变是色彩。 艺术家使用了很多诸如金、铜、 霓虹等闪光色, 以往闪烁于作品背景中的亮色此次出现在了画面的前景中, “这些颜色营造出了一种全新的光线,我称它为精神之光,它是思想之光、梦幻之光。”

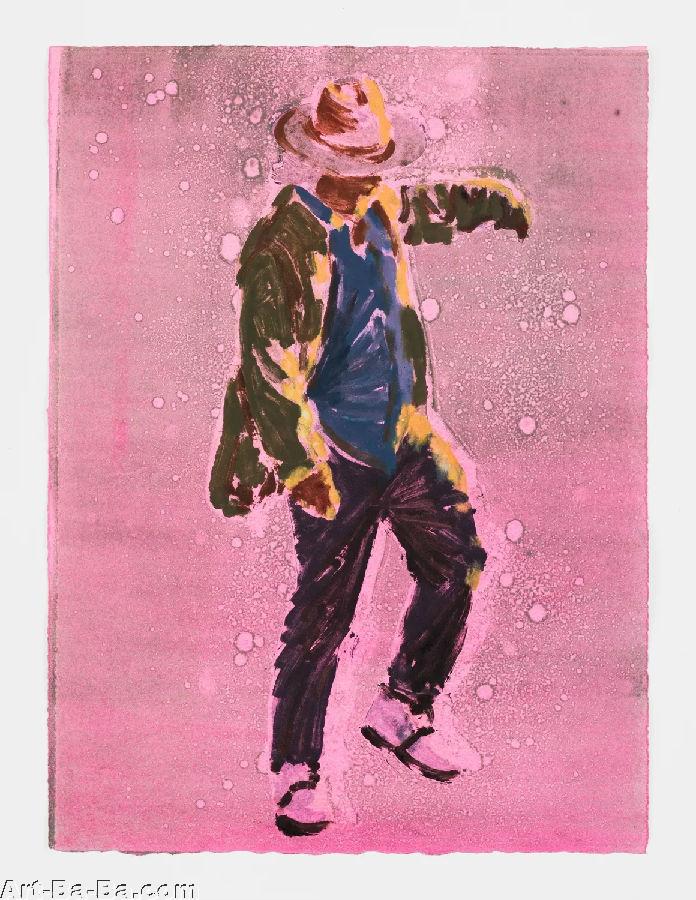

克莱尔·特伯莱,伊卡洛斯之舞习作,纸上单幅版画,50.8x38.1 cm,2017。图像由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:杰夫·麦克莱恩

而失控,成为了解密她全新创作的钥匙。无论在几乎在摔倒的男人、粗暴的女性妆容、不成体态的舞蹈中,可以清晰看到艺术家创作时的运笔,在这些绘画中随处可见脱离控制的势态。

“在古典艺术、洛可可、新古典主义、浪漫主义、野兽派、现实主义、现代 主义、后现代主义和当代艺术之间构建了张力——寻找连贯的脉络, 既强调又消解了流派的界限, 犹如大理石中的石英孔洞。” 翠尼·道尔顿如此评论这位法国女艺术家的创作。个体在她的画作中消失了,绘画主题的情绪变得模糊莫测,这些画中被金粉笼罩的人物,是你?是我?

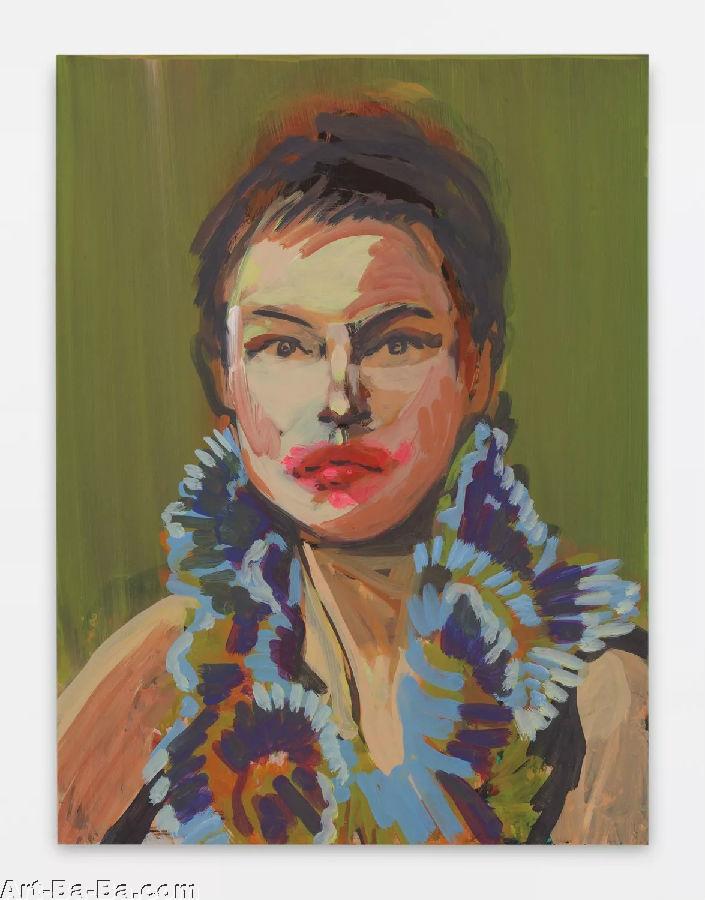

克莱尔·特伯莱,《妆容(及羽毛)》,木板丙烯,61x45.5 cm,2017。图像由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:杰夫·麦克莱恩

artnet x 克莱尔·特伯莱

艺术家克莱尔·特伯莱(左)与张然(右)讲座现场

张然:中庭四幅较大的委托创作很惊艳, 颜色非常明快,你提到这是第一次基于真人形象进行创作,是否可以跟我们分享一下你的创作过程以及背后的故事?

克莱尔·特伯莱:这四幅大型作品是受余德耀先生委托创作的,一年前他造访了我的工作室。这次合作方式对于我来说很特别,因为通常我的作品都是挂在展墙上,观众可以凑近去看。而这种悬挂方式则可以使你从更远的地方、通过高低不同的角度看到我的绘画。

这四幅画作是以背对背的方式挂在中庭的,所以你必须绕着这些画转一圈, 才可以看全所有。我的想法是串联起一个动作的四个阶段, 比方说跌跌撞撞的时候、跳舞的时候或者坠落的时候。伊卡洛斯在被展示时就产生了一个圆周运动,你在二楼平台上也可以眺望到作品。同时,这个人物本身的动作也蕴含了一种圆周运动。

克莱尔·特伯莱,《伊卡洛斯之舞习作》,布面丙烯,50.8x38.1 cm,2017。图像由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:杰夫·麦克莱恩

张然:几年前我第一次见到你的作品是在纽约的瑞玛·霍特·曼恩基金会,当时你画了许多大幅绘画描绘了一群面无表情的少女。在你的新作品中,我们可以感受到强烈的情绪和色彩。可以说,相较于你过去的作品有了很大的转变。是否可以和我们谈一谈这种转变?

克莱尔·特伯莱: 的确是这样。我原先的作品描绘的主要是固定和静止的形态,比方说卡在人群之中的人物形象。在纽约的展览中,作品里的女孩都穿着长裙,每条裙子的布料都粘连在一起,形成了一条独一无二的裙子。这些都是我三年前的创作。如今我认为艺术家应该尽可能使用最简单的语言进行创作。我不希望自己的作品过于复杂,也在寻求一种简洁的效果。

这次展览不同于以往,更希望探讨一种“运动”、一种失控。比方说我运笔作画时动作的失控,你可以看到更多的笔触、看到作品是如何被绘制出来的。你既可以在绘画的主题中感受到这种失控,也可以在它被绘制的方式中体会到。它与我双手的运动、笔触相关, 同时也与正在坠落或是跌跌撞撞的舞者相关。四幅作品的吊装方式也关乎着一种失控,另一组作品中妆花了的女性形象也在表达一种失控。

克莱尔·特伯莱,《圆圈舞(金色光)》,布面丙烯,160x420 cm,2017。图像由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:杰夫·麦克莱恩

张然:你对人像或者肖像的创作似乎很感兴趣, 为什么他们这么重要?

克莱尔·特伯莱 :实际上, 人物形象是后期才进入到我的作品中的。我最开始的创作都是关于风景画, 里面并没有出现任何人物。我更感兴趣的是一种留白或空缺, 探讨如何通过空间来保留对某些事件的记忆。

2012年, 我申请到中国做驻地创作。这也是我第一次来中国,当时在北京呆了三个月。我希望可以记下这三个月的轨迹和过程,每天就开始素描一张自己的肖像——我会对着镜子坐着,非常随意地画自画像,算是记录了每天发生的事。 我坚持速写,日复一日,也并不在意它的好坏,它更像是早晨的一个惯例。

在此之后,蕴含着眼神冲突的人物形象——观众的双眼与肖像的双眼——就出现在了我的画作中。我变得越来越痴迷于这个想法:究竟是画在看你,还是你在看画?可能这就是我为什么会开始创作这些肖像的原因。

克莱尔·特伯莱,《温暖的拥抱》,布面丙烯,200x130 cm,2017。图像由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:杰夫·麦克莱恩

张然:你出生并成长于巴黎,接着在几年前搬到了洛杉矶。洛杉矶的艺术氛围对你的作品产生了哪些影响?

克莱尔·特伯莱:我认为我所居住的地方和周遭的人事一直影响着我的作品。现在我到了洛杉矶,很多实践因素会改变我的思考方式。比方说,我有了更大的工作室。洛杉矶的地域更广一些,而巴黎是一座纵向的城市所以相对比较难找到较大的空间。当然,在巴黎也可以创作大画,但是这两种情况是不同的。

空间关乎了你的运动、关乎你周围的创作环境,它们可能会强化你的能量、激发你的灵感,使你有更多心理和物理上的空间去感受和实践更多的事物。

重新开始是很令人兴奋的。如果你不认识当地人、不了解这座城市,只是搬到了这个地方,就好比开启了一种新的生活。而对我来说,开启新生活的唯一方式是通过我的绘画。我知道借由我的作品可以遇到新的人、吸引他们,从而在这个世界中找到属于我的一席之地。所以我认为,在巴黎呆了这么长时间以后,某一瞬间,我感到自己必须重新开启禁锢着我的思想之门。

《伊卡洛斯之舞》创作现场,图片由艺术家及洛杉矶夜画廊提供,摄影:罗根·怀特

张然:你在油画和素描中也会描画很多历史人物?

克莱尔·特伯莱:今年年初,我在洛杉矶做了一个展览名叫“日食”,其中就有三位在我作品中经常出现的重要形象。有一位作家叫做伊莎贝尔·埃伯哈特,她出生于一个俄罗斯家庭,后来在 20 世纪初搬到了瑞士。她并没有正规地上过学, 但是却通过书籍了解到了北非以及阿拉伯文化。于是她决定周游北非各国,并装扮成了一个男子。她改变了语言、服装、信仰以及性别。

使我着迷的是她为数不多的肖像,全世界大约只有 7 张照片。每张照片中的她看起来都是完全不同的,难以想像在历经这些转变以后她的原貌究竟如何,而这种神秘感也激发了我进行绘画与创作。

“伊卡洛斯之舞”,上海余德耀美术馆展览现场。图片:余德耀美术馆

张然:楼下的展厅里陈列了一些色彩丰富、图案各异、层次不同的独版画。是否可以简单介绍一下这些版画的创作过程?

克莱尔·特伯莱: 这种技术叫作独版画/单幅版画, 每一幅都是独一无二的。你会看到每幅版画都有着相同之处, 但是却有着细微的差别。我记得小时候在巴黎, 老师在绘画课上就会教授孩子用这种方式创作。这种技法不像碳笔画需要特定的工具。这是一种很随性的创作方式,在亚克力板或玻璃板上事先画上墨水, 接着把纸张按压在板上就好。

我在一天内可以做出很多张独版画,当天结束的时候, 我会选取一些自己希望保留下来的作品。我的想法是借此达到一种不断的重复,在这次展览中,你可以在油画对应的手稿里发现这个概念,比如舞者的形象就反复出现,我认为这也体现了一种运动。

“伊卡洛斯之舞”,上海余德耀美术馆展览现场。图片:余德耀美术馆

张然:今年夏天在美第奇别墅你与小野洋子一起做了一个展览,共同呈现了你的大型绘画与她的装置。作为两个不同年代的女艺术家,你们之间如何找到共鸣?

克莱尔·特伯莱:我们的确不是一个年代、文化背景也有差异,创作媒介也不相同。虽然表面不同,但内在是相似的。这对我来说是一个很有吸引力的展览,我很期待把自己的作品呈现在一个出乎意料的情境下。如果将作品放在不同寻常的事物旁造成一种冲突的话,这种呈现方式就会使人们重新思考这件作品。小野洋子的作品很有名,但把它们放在一件绘画或其他事物前,你会收获与以往不同的印象。

有一个惊喜是当我们两个一起合作、探讨作品时,我们展开了一场很好的对话。小野洋子有一件1962年创作的作品,概念性很强。它是一块横在地面上的布料,写了一行字“可以踏上的绘画”。在这件作品前,我们放了一张我在两年前创作的大型绘画,描绘的是女性坐着的情景。这两件作品都在探讨人如何占据和使用空间的?会占据多大的空间?如何使用自己的身体?是否有一个特殊的坐姿或站姿?

刚才提到的作品名为《静坐》,里面描绘了十位坐在长凳上的女士,她们都交叉着腿而坐。借此我在反思,日常生活中人们是如何训练女性,不论是在椅子上、公车上、或是公交系统中。只要坐着,她们都要尽可能地占据更少的空间。相反,你可以看到男士都是叉开腿坐着的,这其实说明了很多问题。我很喜欢这幅绘画中的矛盾感,这些女性的表情都很冷静与强势,然而她们自己却没有意识到自己下意识的坐姿。另外,作为一个女性画家,我创作了这些大画占据了大部分空间,也意图表现出女性身体以及空间使用的拉锯。

“伊卡洛斯之舞”,上海余德耀美术馆展览现场。图片:余德耀美术馆

张然:刚刚提到的女性坐姿很有趣,作为一位女性艺术家在艺术领域,你如何定义自己的角色或位置? 你认为女性艺术家的机会在哪里呢?

克莱尔·特伯莱:我认为要做一个统一的概括会有一些难度, 因为我的经验只来源于法国和洛杉矶,而在中国或其他国家的情况应该是不同的。我感到非常幸运的是,我喜欢画画、希望成为一个画家,也的确做到了,并在数年里获得了一定的成功, 同时可以依靠我的创作生活。就这方面来说, 我十分幸运。

但另一方面,作为一个和自己兄弟一起长大的女孩,我也很敏感。因为我见到了社会对女生和男生的教育是多么的不同,他们在公众场合下也是被区分对待的。这引发了我在青少年时期的愤怒与沮丧,,我认为如今依靠绘画生活的方式、在作品中注入的能量、目标都源于我过去的经历。不论女性的职业生涯如何,她们总是在经历着性别问题的困扰。不过我也想知道,你是怎么看待艺术圈中的这个问题的?

张然:我所在的公司artnet有一个数据库,会根据艺术家的拍卖价格来衡量他们的价值。我们可以看到, 前十名基本上都是男性艺术家,可能只会有一个女性艺术家。艺术圈对女性问题上比较更加敏感,事实上,我认为这是社会普遍存在的一个问题。

“伊卡洛斯之舞”,上海余德耀美术馆展览现场。图片:余德耀美术馆

张然:你认为创作一件佳作的挑战是什么?

克莱尔·特伯莱:我认为至关重要的是这幅作品可以不断向你抛出问题、并作出解答。你可以每天看着它,但是不会完全看懂它。它是神秘的、有深度的。我时常觉得自己 的绘画是未完成的,这也是我为什么会开始创作下一幅作品的原因。当我完成一幅作品时,我会觉得,好了,要开始下一张了。如果我觉得作品已经完成了而且完整了,我就会停止。

艺术家与张然在展厅合影

余德耀美术馆的这个项目空间是邀请艺术家在这个特定的场地创作,那你第一次看到这个展览有什么感受?国内是否应该有更多的机构去做这些尝试?

张然:我觉得余德耀美术馆所有的项目都很国际化,artnet九月份的时候还跟美术馆合作了秦一峰老师的个展,也是很棒的一个摄影的系列。能够看到这么多元化的作品,特别是有多元化的艺术家来做作品,我觉得是很棒的一件事情。我现在住在纽约,每天也看到国际化的艺术氛围,每次回上海,也越来越能感受到越来越多像纽约一样国际艺术在发生。

编辑:王艺迪