来源:大家 文:西闪

人是视觉优先的动物,这一点与很多哺乳类不同。在大多数情况下,我们都奉行眼见为实耳听为虚的原则,尽管这一原则经常失灵。

失灵的原因多种多样,根本的却就那么几条,比如说视觉的天然限制,或者说“注视偏好”(preferential looking)。这种生理上的倾向,对我们“看什么”和“如何看”的意义往往是基础性的。

早在20世纪五六十年代,心理学家就发现,只要婴儿一睁眼,他们看什么以及怎么看,都有明显的偏好。相较于其他事物,他们最爱看的就是人脸。8周大的时候,他们对图形也有不一样的喜好。偏好从高到低排序,他们更喜欢箭靶一般的同心圆,对黑白条纹的兴趣则要小一些;对类似黑白赛车旗的图案的关注,高于色调单纯的正方形;单色的十字架图形,又比同色调的圆形更能引起婴儿的注意。由此学者们基本上确定,像这一类的注视偏好,显然是天生的。

差不多同一时代,神经科学家找到了注视偏好的生理机制。我曾经在《人的展开》一书中提到科学家杰罗姆·雷特温(Jerome Lettvin)的著名论文,题目叫《青蛙的眼睛对大脑说了什么?》。在雷特温之前,大多数研究者认为动物的眼睛只是一个“相机镜头”,一个将外部图像忠实地转换为电化学信号的器官,至于信号的处理与加工,那是大脑的而非它的任务。然而这篇论文彻底颠覆了传统观点。

雷特温用实验证明,青蛙的视网膜上至少有5种神经节细胞,它们像门禁一样,会剔除环境中和生存没关系的大量信息,只允许关键的信息进入大脑。至于允许或不允许哪些信息进入大脑,与5种神经节细胞相匹配的是5个标准:静止物体边缘、凸形边缘、运动边界以及明与暗的变化。可以想见,人类的眼睛也有类似门禁的神经机制,婴儿的注视偏好恰好提供了佐证。

当然,人类在视觉上的天然倾向远不止注视偏好这一项,我将在以后的文章中论述。

跟科学家比起来,最先锋的哲学家也多少显得愚钝,比如福柯。他在那个时代写了好几篇与视觉艺术相关的重要文字,包括他对比利时画家勒内·马格利特(Rene Magritte)作品的解读(《这不是一只烟斗》),以及论述委拉斯凯兹经典画作《宫娥》的著名篇章(《词与物》)。毫无疑问,这些文字颇有新意,但都犯了一个前提性的错误——他把图像和文字都看成后天经验的产物,故而执着于二者之间的互动关系,但他似乎忽略了,作为一种知觉,视觉本身有天然的限制。进一步讲,在很多情况下,当我们看到某个事物,事实与意义不是因果关系,而是一并涌现的。

这话听起来有些费解,其实很简单。还是以青蛙为例吧,当一个信息通过视网膜的门禁机制传递到脑的特定区域,它会产生或思考这个信息的意义吗?不会。它会做出相对的反应:移动、蹦跳或伸出舌头捕食——信息的意义已经镌刻在青蛙的基因里,无需再生产,也不必再赋予。

人类的生活远比青蛙复杂,心理学到目前为止也尚未完全搞清楚婴儿天生具备的注视偏好究竟意味着什么样的生存意义,可是有一点很明确,就视觉而言,它的意义一部分是后天的、经验的,而另一部分和青蛙没有区别,是自然的、先验的。

此时放开眼界就会发现,所有的艺术,只要它诉诸于感官,都得制造和利用先验意义与经验意义的矛盾。我甚至觉得,这种矛盾乃是艺术的根本。没有这种矛盾,无论董其昌还是罗斯科,莫扎特或者德彪西,他们的艺术都将不成立。优秀艺术家的区别仅在于,他是不是找到了运用这一矛盾的新方法。难怪马格利特会写信提醒福柯,要承认绘画给哲学带来的困难,这世上存在着“有视觉并能以可见形式描绘出来的思想”。至于一幅画的标题并不重要,也不值得哲学家过度阐释,关键在于,如何让观众“震惊和迷醉”。

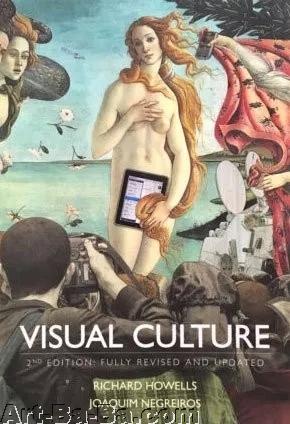

《视觉文化》

当然,正如文化学者理查德·豪厄尔斯(Richard Howells)在《视觉文化》一书中说的那样,没有哪一种审美理论可以在任何时候揭示一切视觉文本的全部意义。同样的道理,也没有哪一种艺术仅仅是为了让观众震惊和迷醉。艺术家的创作可能符合某些规律,但他们决非规律的奴仆。为了把强烈的感觉冲击传达给欣赏者,他们无所不用其极。有时候,对于我们这些观众来说,他们的想法和做法并不让人愉快。

伍尔夫就曾写到,在1910年伦敦举行的一场以“马奈与后印象主义”为主题的画展上,观众们对梵高、塞尚、高更以及毕加索的冷嘲热讽。她是这样写的:“民众们突然掀起了愤怒和嘲笑的狂潮,一位先生甚至因为高声大笑而被强制带离画展五分钟。”

这让我不由得联想到最近看到的,在一场法国现当代绘画艺术展的现场,观众们排起的百米长队。难道说,与百年前相比,观众的艺术欣赏水平上真的提高了?我觉得不是。因为这些观众正在观赏的,其实多数就是1910年代的作品。他们自以为在欣赏艺术,其实是在品味历史——经验与先验的比重,发生了颠倒,他们并不知情。

从这个角度思考,福柯未必全错。我们既生活在一个视觉化的世界,也生活在一个意识形态化的世界。如果说所谓的意识形态指的是为权力服务的观念体系,那么,约翰·伯格(John Berger)在《观看之道》里的论述很精彩,我就不多说了。