来源:Cc艺术 林霖

生物艺术(Bioart),或许不是一个新名词,在欧美已经在上世纪末有了较为成熟的实践,而我们国内对之还是处于“雾里看花”的好奇阶段。但是,生物艺术本身就关于人类的好奇心,那么,不如我们带着好奇去窥视一番。

生物艺术顾名思义,是生物科学在艺术领域的实践。其创作素材多为肌体组织、细菌、活的器官,甚至是生命进程这个过程本身。

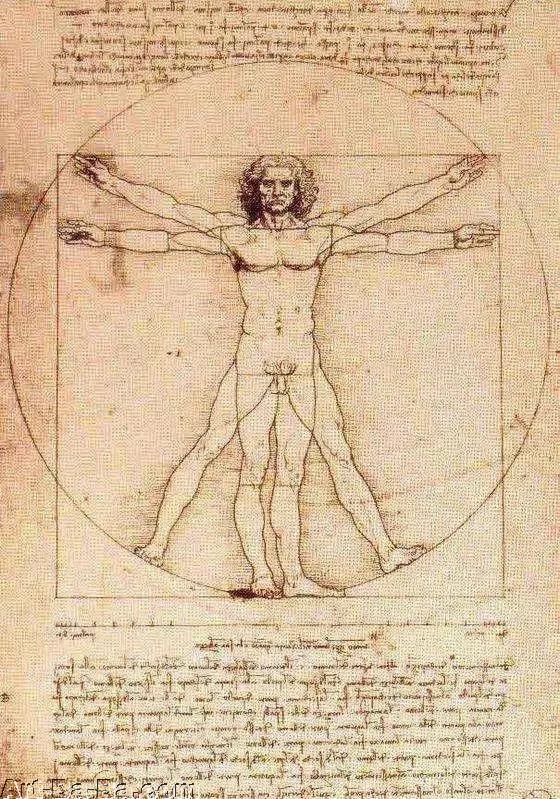

我们知道,生命的进程与生物结构自文艺复兴时代以来就一直启发着艺术家的创作灵感。比如达-芬奇就是一个尸体解剖狂,最早的人体黄金分割图就是他画的。

《维特鲁威人》

但是直到最近这20年,艺术家才开始与生物学家合作,真正在素材上取得“质”的进展,而不若以往只是停留于解剖图。

这一新兴的艺术领域自然需要与生物工程师进行密切的合作,同时还需具有一些基础的实验室设备。哦,或许,这就是如今时髦的说法——跨界。所以你很难说这是生物实验还是艺术——哦,这就是当代艺术!

比如,有时候,比起实验室的严谨纯粹,生物艺术家虽然号称是在实验室诞生艺术,但他们或许更愿意的是自己“出错”——哦,或许说“激活人类的想象力”更婉转。

当然,任何将艺术定义于一隅的努力都是徒劳的,尤其是对当代社会来说,游走于黑与白之间的灰色地带逐渐弥漫开来,我们也见到越来越多的跨界合作。随着互联网和虚拟技术的发达,界限越来越模糊。

可以说,生物艺术正是利用了这种“当代性”,它们涵盖的面也很宽泛。目前并没有明确的词条去定义什么是生物艺术,它们有哪些门类——如果能这样定义,那生物艺术也失去了它存在的意义与价值,就与博物馆专题陈列的文物古画没有区别了。

因此,生物艺术对当代人类社会来说,它是未知也是进行时,蓬勃而先锋,顽皮而叛逆;只要人类的好奇心不灭,生物艺术就永远蓬勃着。

可不是么?自阿芙洛狄特诞生于黄金与泡沫时代以来,在大量古代西方画中,艺术家中就有“亵渎者”用最无瑕的塑造来挑战奥林匹斯山巅众神的权威。

古塞浦路斯国王皮格马利翁,或许就是生物艺术领域最早的“寓言”:皮格马利翁与他的《伽拉忒亚》——一座象牙雕像相爱了,他把“她”当作爱妻,视作完美女人,他天天向上苍乞求赋予“她”生命。后来,雕塑真的活起来了。

皮格马利翁与《伽拉忒亚》

生物科学家会利用不同的基因在不同的生物体内移植、修改,最终获得新物种,艺术家也借鉴了这种技术运用在他们的创作中,在这里,基因就是画笔。我们打乱魔方的元素,拼、转、扭,也许你知道、也许你不知道结果会怎样。这也是生物艺术比较常见的一种表现形式。

“Bioart”这一个词正儿八经地提出,是1997年由巴西裔艺术家Eduardo Kac为他当时的新作品《时间胶囊》(Time Capsule)而创想的一个概念。他也自称为“转基因艺术家”。

令人震惊的是,他真的“创造”出一只名为阿尔巴的兔子——这只绿色荧光兔就是大名鼎鼎的“GFP Bunny”,甚至比早于Eduardo Kac已有“转基因”创举的斯蒂拉克(Stelarc)还要让人惊讶不已。Kac主要是利用取自水母体内的细菌变异而生成绿色荧光成分的细菌,而细菌一旦变异就会使生物编码产生变化,于是就有了新物种。

GFP Bunny荧光兔子

同样是这种“荧光”细菌,Hunter Cole则着重于展示生命与死亡循环的意义。她的作品都像是一幅幅颜色艳丽的抽象画,然而这些“颜色”其实是可再生的荧光细菌,细菌本体的死亡以及重新解码之后的再生,那么这个“生命体”还是原来的生命吗?这种设想,可能目前还没法明确回答。

Hunter Cole的作品

荷兰艺术家Jalila Essaidi做的事或许更有现实意义。她利用修改基因的技术改造生命体的本质,但同时也是为循环经济提供可替代的原料,可以说是拓展了农业发展的可能性。此外,Jalila Essaidi更为人熟知的成就是发明了“防弹皮肤”(Bullet Proof Skin),谁会想到,“羊奶+蜘蛛丝”就会产生比钢铁还要坚硬十倍的物质呢?

而将这种物质与人类皮肤相混合后,科幻电影中的“金刚之身”就实现了。该实验也被艺术家命名为“2.6g 329M/秒”工程,这是因为当一个重为2.6克的22口径步枪子弹,以329M/秒的速率冲向防弹皮肤时,都不会穿破这种人造物质。试验的最终目的就是用这种如蜘蛛丝中的蛋白质来替换人类皮肤中的角蛋白,从而来增加人类皮肤的韧性。

“防弹皮肤”Bullet Proof Skin

还有生物艺术家认为人类的细胞是可以向宇宙中其他生命体发送讯息。这无疑是一种科幻的浪漫想象。由此,细胞成为一种不仅能在显微镜下的呈现,也是一种数位,一种电波。或许,也代表了人工智能的新方向。

所以这一领域的艺术家的出发点可能和转基因造物不太一样,正如Joe Davis就直言“对创造一只荧光兔子或者粉色的小狗没有兴趣”,而是想让无垠寂静的宇宙能发出声音。Joe Davis目前是哈佛医学院实验室的研究员,主要研究领域为分子生物、生物信息学,包括了生物修复与天文信息编写等前沿科学领域。但他最让人感兴趣的是涉及到“太空艺术”,也即解读宇宙的DNA。

还有一种是标本艺术,算是打了“生物艺术”的擦边球,因为更倾向于标本美学,比起前文所言的前沿高科技,他们更多的是类似杜尚那般使用“现成品”。这一派的美学理念其实是对生命和观众知觉体验的反思,关于“永生”想往也是和生物艺术的源动力是一脉相承的。

其中以知名度非常高的Damien Hirst为代表。那只泡在福尔马林里的虎鲨,曾经创下当代艺术品的最高价(1200万美金),而作品的名字点出了艺术家的心声——《生者对死者无动于衷》。

着迷解剖学的Hirst还创作了无数蝴蝶标本作品,它们远看简直是“花团锦簇”,近看才发现原来是一只只蝴蝶标本。他说,蝴蝶的死亡成就了充满喜悦、节庆意味的缤纷创作,生命在艺术中得到“永生”。同样从死亡中“永生”的还有他的镶满夺目的钻石骷髅头,戏谑、充满争议却又无可奈何。

《生者对死者无动于衷》

另一位代表“死亡美学”的是“暗黑系”摄影师乔-彼得•威金(Joel-Peter Witkin),他的作品令人惊奇又令人不安,这可能和他采用真实的尸体残片来重组、拼装以致视觉上的惊骇,但更多的是骨子里的冷幽默与人文感伤。

他说:“我不像很多摄影师那样专拍世间的人,而是将世界搬入摄影工作室,在那里将我想拍的世界通过想象制作出来。我建构道具、寻找主体物、导演场景,直到选取到完美的最漂亮的时刻,然后将那时刻从时间中提取出来,让它像照片一样永久。”

乔-彼得•威金作品

很多人是接受不了乔-彼得•威金的作品的,对他使用真实肢体残片创作也必然引发道德争议。就像生物艺术自诞生以来就直面文明社会的各种争议与指责,包括宗教的、社会伦理道德上的,还有审美上的争议。

比如,人类可以擅自篡改自己及自然界生物的基因吗?用动物做试验是不人道的吗?生物艺术的那些作品真的好看吗?即使在不以“美”为唯一标准的当代艺术来看,生物艺术算是“真实”或者“觉醒”的吗?

但是毫无疑问,生物艺术是当代医学、生命科学的图景,也是在处理生命科学的许多盲点与争议之处。

不禁让人想起阿瑟·克拉克,这位也许是20世纪最伟大的科幻小说家之一,他曾在小说里语言的很多理念,比如人体冷冻、大脑记忆备份、全球通讯卫星、地震预防预测等尖端技术,如今都已成为现实。而全球卫星定位系统也因为他而被命名为“克拉克轨道”。对我们来说,生物艺术也是这样一种“克拉克轨道”。同时,又因当下社会的“景观”效应,越来越多的人释放出永无止境的好奇心甚至猎奇心。

生物艺术,其实也是在尝试着这样的努力,是人类尝试与大自然的沟通,也是与宇宙的沟通。而生物艺术现在需要的是成熟发展,这样的话,曾经很多模糊的地带也将变得清晰。