侯瀚如

朱加自上世纪80年代末开始以独特的风格活跃于中国当代艺术界。他的摄影与录像作品就是在那时浮出水面的。当时改变社会的理想刚刚出现,中国开始进入一段敏感的转型期。那一时期的重要事件包括1989年在北京中国美术馆举行的“中国现代艺术展”以及接踵而来的柏林墙的倒塌和全球政治气候的改变。接下来的十年里,整整一代经历过历史创伤的中国人开始面对和参与中国历史上的一次矛盾但有意思的转型:乌托邦与意识形态革命发生的可能性逐渐降低,所有人转而拥抱另外一个意义上的对外开放:经济的高速发展及其与全球化世界经济体系的整合。新冒起的消费社会以及规模空前的都市化运动对这一趋势作了最壮观的呈现。知识分子与艺术家不得不面对一项新的挑战:在习以为常的目标与文化艺术价值观迅速消解的情况下,应该如何面对并批判性地参与这一陌生的社会变迁?前所未见的物质与社会成功机会摆在面前,你如何保持独立和批判性?过去十年里,中国当代艺术的轨迹——从半地下活动到被官方作为中国在全球市场上成功的新象征加以认可——显示出艺术家创作的本质发生了质变。这对所有人都是真正的伦理挑战。朱加一直深入地参与了这一现实变迁,并充分利用了经济腾飞带来的新媒介可能,发展出高度个人化,充满洞见的意象与立场。中国艺术圈近年来出产的某些最值得注意的作品就出自他之手。

作为中国最早以摄影和录像为主要创作媒介的艺术家之一,朱加早已发展出非凡的个人语言来对抗、见证和介入不断摇摆和异变的现实。他的风格极简但强烈,总是在令人晕眩的运动与止水般的静态中反复切换。在他的作品里有两套不一样但又充满有机联系的互补系统,用以记录和再现那些凸显出观者与世界之关系的图像。

朱加自上世纪80年代末开始以独特的风格活跃于中国当代艺术界。他的摄影与录像作品就是在那时浮出水面的。当时改变社会的理想刚刚出现,中国开始进入一段敏感的转型期。那一时期的重要事件包括1989年在北京中国美术馆举行的“中国现代艺术展”以及接踵而来的柏林墙的倒塌和全球政治气候的改变。接下来的十年里,整整一代经历过历史创伤的中国人开始面对和参与中国历史上的一次矛盾但有意思的转型:乌托邦与意识形态革命发生的可能性逐渐降低,所有人转而拥抱另外一个意义上的对外开放:经济的高速发展及其与全球化世界经济体系的整合。新冒起的消费社会以及规模空前的都市化运动对这一趋势作了最壮观的呈现。知识分子与艺术家不得不面对一项新的挑战:在习以为常的目标与文化艺术价值观迅速消解的情况下,应该如何面对并批判性地参与这一陌生的社会变迁?前所未见的物质与社会成功机会摆在面前,你如何保持独立和批判性?过去十年里,中国当代艺术的轨迹——从半地下活动到被官方作为中国在全球市场上成功的新象征加以认可——显示出艺术家创作的本质发生了质变。这对所有人都是真正的伦理挑战。朱加一直深入地参与了这一现实变迁,并充分利用了经济腾飞带来的新媒介可能,发展出高度个人化,充满洞见的意象与立场。中国艺术圈近年来出产的某些最值得注意的作品就出自他之手。

作为中国最早以摄影和录像为主要创作媒介的艺术家之一,朱加早已发展出非凡的个人语言来对抗、见证和介入不断摇摆和异变的现实。他的风格极简但强烈,总是在令人晕眩的运动与止水般的静态中反复切换。在他的作品里有两套不一样但又充满有机联系的互补系统,用以记录和再现那些凸显出观者与世界之关系的图像。

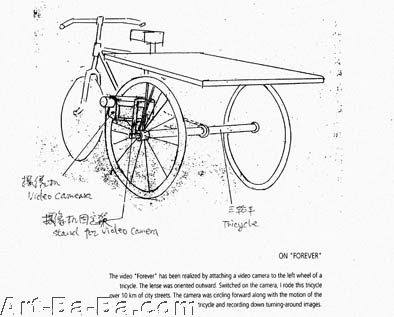

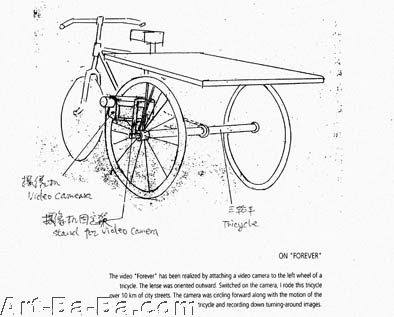

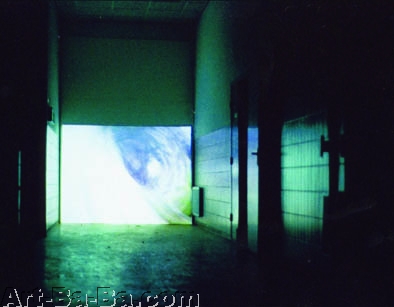

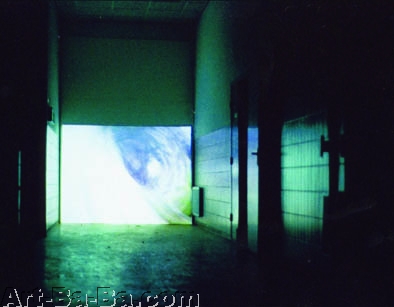

录像作品《永远》(1994)、《双重风景》(1999-2000)以及《通道》(2001)里充满活力的意象是通过无休止的运动与多重视角传达出来的——录像技术带来的这些优势令我们能够更好面对不断变化的都市现实。在这些恒动的城市影像面前,观者立即被吸入由声、光和色彩组成的都会奇观。《永远》记录的是北京的街景,朱加的做法是把摄像机绑在三轮车的轮子上,拍了28分钟。观众会立即被天旋地转的街景吸进去,成为整个漩涡的一部分。另一方面,《双重风景》和《通道》令我们迷失在大都市的交通和人流组成的多维度、碎片化的迷宫里。这种恒动、多视角的影像捕捉方式揭示了一种特别而有效的策略,用来在与异变现实的对抗中保持积极的姿态。“异变现实”在今日的中国城市中尤其明显:观看不只意味着目击,还意味着与被看对象一同生活,一道体验,并最终向它提出质疑。这并非只是遥不可及的智识活动,同时也是一种身体性的经验:不纵身跳入真实生活的激流就无法游弋其中。《永远》和1997年的《闪光》(黑白录像,篮球运动员的身体运动细节)里的呼吸声是对这一真实生活经验最强有力的提示。

另一方面,对变化中的现实的真实意涵与影响进行质疑也需要某种对立的方法:外部世界精彩纷呈,但从来都是转瞬即逝,有如浮云。我们需要一种来自对立面的补偿,一种对内在世界的冷静、超然、“客观”的沉思。自我、身份、都市个体的构建永远伴随着某种矛盾感:与新奇感带来的启发并行的是审美疲劳,于是,这一构建过程无可避免地和上述内/外之间的对立补偿形成了对应关系。朱加因此发展出他的艺术语言的另一重要层面:对“内在或内视景观”的迷恋与凝视。他受到日本导演小津安二郎的影响,用貌似静止的影像聚焦人物细节、日常物件与景观,并暴露出它们的“客观”存在状态。在1992年的《Conversation》里,一个男人对着摄像机说话,好像他是在跟他的朋友——艺术家本人,或是摄像师——讲话。摄像机不停地晃动着,似乎摄像师并不是处在站立不动的状态。但我们听不到声音,只见男人的嘴在那里张合。在1997年的《刻意的重复》里,朱加把摄像机放在冰箱里,反复拍摄冰箱门的开合。观众被迫以无比自溺(甚至到了歇斯底里的程度)的方式观看着这一无比无聊的景观。是他们在看物体吗?还是摄像机在看他们?毫无疑问,这一类挖掘平庸日常景观中的戏剧性、玩味观众与摄像机的互视的场面调度手法在1997年的录像装置《与环境有关》中得到了最激进的运用。在该作品里,一条真实尺寸的金鱼影像被投射在地板上,在没有水的环境里蹦跳着。观众站在地板旁边,专注地看着。无助的鱼在生死之间无声挣扎,观众在冷静地看着这一平凡的影像的同时,无形中突然意识到真实生活的脆弱感,并被迫直面这一体验:我看的是真实的鱼还是鱼的影像?这是真实还是虚构?真实是什么?我们能相信自己的眼睛吗?我们应该对此作何反应?最后,一个关于凝视——作为“身份”这一问题之关键的凝视——的拉康/齐泽克式的问题出现了:我们是在互相凝视吗?是在凝视我们自己吗……这里,提问者已经触及了个人知觉能力的极限。真实被“示范”得过了头,以至于我们完全相信本应是虚假的影像能够变得触手可及,并被(重新)物质化。世界是真实的吗?还是说仅仅是一个形象,或者说一个现象?我们越来越深刻地意识到,自己的存在完全依赖于我们的凝视及其对象,以及知觉与物质之间的互动。这互动不可分离,但也无法解决,因而是可疑的。至于知觉与物质的对立,则与现象/本质,真实/真理间的种种区别有关。所有已知的智慧都开始令人质疑。由此刻开始,我们都不得不生活在一种永久性的、充满焦虑的怀疑主义与现实的对立当中,而怀疑本身成了生存的不可避免的条件。我们沉迷于这个没有结果的提问游戏里无法自拔。朱加2002年的作品《起飞》正是在这种情况下,通过一架飞机无法起飞的循环影像无比辛辣而精确地暴露出我们的生活状态:怀疑就像重力一般,无可匹敌……

事实上我们必须了解一点:朱加的作品是在一个十分特殊的语境下出现的。他开始创作观念性作品与多媒体作品的时候,恰好是80年代末与90年代初,即中国哲学与艺术界开始引介、拥抱现象学的时期。那是一个决定性的时期,80年代末的戏剧性政治事件刚刚结束,改革开放第一阶段的乌托邦与前卫遗产被重新检视。人们引入了更多理性的、分析性的思潮,希望它们能够有效地、令人信服地对抗甚至击败当时官方的“唯物辨证”及其大写的意识形态真理。他们追随胡塞尔及其信徒,了解到官方意识形态所宣扬主张的“决定性”真理是靠不住的。通过重新思考知觉/现象与本质,“意向”与对象,对真实的质疑与“形而上的真理”之间的关系,人们开始对官方意识形态提出越来越多的挑战和解构。

在中国过去20年的特定语境里,上述情形有深刻的政治意涵:中国的都市化程度与日俱增,举国上下为国家自身以及在国际上取得的成就欣喜若狂。在这样的情境中,知识阶层开始对政治宣传所建构呈现的真实以及支配性权力系统所控制的社会符码产生怀疑……但,质疑真理永远是不受欢迎的。

朱加的作品邀请观者同时通过运动影像与固定的凝视来见证现实,它们对真实和真理提出了一些根本性问题,如中国的现代化那兴盛壮观但肤浅浮夸的表象其实不只是现象或一捅即破的面纱,相反,它们暴露出中国社会的本质:这个真实只是由表面的繁华与增长构成,而缺乏深度、智识内容、精神性等等内涵。但是,这个真实仍然揭示了一种以实用主义为基础的新境遇,这种实用主义正是最新的官方意识形态。目前,现实图景是由日常事件的水平化组织以及肤浅却“有效”的文化/政治话语构成的,在这一过程当中,几乎所有的东西都迅速被化约为商品。社会关系、文化价值与政治体系都被按照这种单向度逻辑组织起来。我们正式进入了马尔库塞所说的“单向度的人”的时代!

事实上,朱加不只是这一“新”现实的长期见证人,他还积极地介入了新现实的公共空间。这种介入最值得注意的一次成果是作品《他们发生过性关系吗?》。这是一组黑白快照。拍摄过程类似一次街头表演。朱加请助手手举写有上述句子的牌板,站在从街上任意选出的互补相关的男女面前,然后为他们拍照。这些照片看上去有如罪案调查的证据。他利用摄影的强大功能将“真理”叠加在随意选出的现实片段之上,以此在一个没有多少个人表达与私密空间的社会里应对一个高度敏感的性问题。在这一语境里,那句话不像是一个问句(虽然末尾是问号),倒像是对图像本身的一种确认,甚至是指责。不过,随意选出的男女之间的关系程度实在很难确定,以至于照片看上去有了半喜剧效果。不过,这像是对当局常用的某种手法的模仿——将他们自己的现实版本或者说官方版本的真理强加于日常生活以及政治/文化论述之上。这是一种判断先行的确认或指责,而且几乎无法对抗。通过对该策略的挪用,朱加再次将对强加的真理的怀疑置入了公共视野的中心。

显然,朱加的作品可以看作是业已扬名国际的《北京的风很大》(1999)的间接前驱。《北》是年轻导演雎安奇导演的一部精彩的纪录片,它用对气候状况的询问引出了人们对各种矛盾问题以及政治、社会与个人烦恼的评论。在其最新作品里,朱加把他对于社会正义的关注和介入又推进了一步。他为2005年的第二届广州三年展和其他几个展览(如2006年旧金山艺术学院和2007年第十届伊斯坦布尔双年展中的“世界工厂”环节)创作了目前仍在发展中的装置作品《蛹蜕——烧心萝卜》。这是对珠江三角洲——中国最集中的出口工业聚集地——外来民工宿舍的复制:一间布满日常物品以及移民工的录像和照片的随意搭建的小屋。它是对那些生存在生产线与流离者居所之间的人们的鲜活见证,正是他们制造了今日中国的经济奇迹——那些位高权重的人用来吹嘘的东西。在这个语境里,朱加对社会现实细节简单、客观但直接的曝光能够激发最强烈的质疑,一种生命中无法承受之轻……

秉持怀疑主义是对抗官方真理的最佳武器……它照亮了通往真实的道路,为社会偷窥(或者说其实是社会批评家)提供了最好的目标。因此,秉持怀疑主义是最性感的事。

剩下的问题是:你和朱加发生过性关系吗?

没有情绪的情绪——朱加访谈

汪芸

1994年秋天,北京街头出现了这样一辆三轮车——车辐上固定着一架小型摄像机,车子经过宣武区虎坊路、前门饭店,最后到了陶然亭桥。2年后的春天,通过摄像机摄取的影像首次呈现在了侯翰如先生在加拿大温哥华的精艺轩画廊策划的展览“不确切的快感”上。这就是在中国录像艺术发展史上具有探索意义的代表性作品《永远》。最初,我本人对于这件作品的了解都是源于介绍录像艺术的书籍上不甚清晰的图片;所谓不甚清晰原因有二,首先是因为摄像机本身在运动中,其次是由于所攫取、刊载的图片往往是倾斜、甚至颠倒的角度……给人一种既熟悉又陌生的感觉,熟悉的是图片中那些物象,站牌、树木、车轮;然而,在这里它们却传达出一种没有温度的冰冷的感觉……

而我对于《永远》的第一次观影、也是我第一次见到录影艺术家朱加距离该作品的创作年代已近10年。在他的工作室里,朱加坐在我的对面不徐不急地放映他的作品《他们有过性关系》(摄影作品)、《与环境有关》、《刻意的重复》、《连接的风景》(三通道录像装置)、《通道》、《双重风景》等,他一直在苦苦地寻求艺术的突破,将摄录机视为创作探索过程中的转机和突破口。要传达一种与纯粹的视觉经验不同的境界以打破传统影片的线性架构,来组成非线性组织。在非线性组织或是非线性叙事情节里,创作者不需要预设观赏程序或是既定故事结构,只需要架设或规范一种情境或是一个环境,提供可能性,让观者自由自在地依循自己的步调,方式与喜好,来从事解读与浏览;艺术家本人则退于一边,冷眼旁观。朱加本人有着与他作品相近的气质,纯净而忧郁,对于形式感有着近乎神经质的坚持或者说痴迷,因而,他作品的画面始终是美丽的。

2年之后,再次见到朱加。还是在他的工作室。见到他的新作《迷惑》、《新的体验》(照片)。此时的他已然走出将摄录机视为创作探索过程中的转机和突破口的阶段,开始用它探讨关注社会学范畴的问题。有意思的是,在朱加的作品中难以读解出他对于录影艺术的信赖、迷恋,更多的是一份冷静,他的镜头成为了通向海市蜃楼的管道,以平实自然的方式将背谬现实化,图像化,传达出一种荒谬感。

“我的作品很沉静,特别沉静。”旁观者不容易进入到作品的情绪、情境中,但其实这种没有情绪也是一种情绪。

和朱加有关的评论

朱加是最具实验性的中国录像艺术家。他集中描绘了日常的现实与环境。他的代表作《永远》(1994)运用远景(remote scenes)拍摄,刻意地显示了相机与观众的存在。他将一台摄像机固定在一辆在北京常见的三轮车车轮上,镜头朝前。当他开始骑车的时候,录像机便开始记录北京街头发生的一切。作品的速度由交通的状况而定,且带有晕眩效果。在观者意识中刻意创造的审美距离使得他以某种非正常的方式体验忙碌的北京的快节奏。在过去的一年里,朱加一直在观察并记录移民在北京的生活。他意识到这些移民在融入新环境的同时采用的是一种挑衅的姿态。这种挑衅的一个重要的领域就是公共场所中个体与公共行为的对抗。而公共厕所就是其<

事实上我们必须了解一点:朱加的作品是在一个十分特殊的语境下出现的。他开始创作观念性作品与多媒体作品的时候,恰好是80年代末与90年代初,即中国哲学与艺术界开始引介、拥抱现象学的时期。那是一个决定性的时期,80年代末的戏剧性政治事件刚刚结束,改革开放第一阶段的乌托邦与前卫遗产被重新检视。人们引入了更多理性的、分析性的思潮,希望它们能够有效地、令人信服地对抗甚至击败当时官方的“唯物辨证”及其大写的意识形态真理。他们追随胡塞尔及其信徒,了解到官方意识形态所宣扬主张的“决定性”真理是靠不住的。通过重新思考知觉/现象与本质,“意向”与对象,对真实的质疑与“形而上的真理”之间的关系,人们开始对官方意识形态提出越来越多的挑战和解构。

在中国过去20年的特定语境里,上述情形有深刻的政治意涵:中国的都市化程度与日俱增,举国上下为国家自身以及在国际上取得的成就欣喜若狂。在这样的情境中,知识阶层开始对政治宣传所建构呈现的真实以及支配性权力系统所控制的社会符码产生怀疑……但,质疑真理永远是不受欢迎的。

朱加的作品邀请观者同时通过运动影像与固定的凝视来见证现实,它们对真实和真理提出了一些根本性问题,如中国的现代化那兴盛壮观但肤浅浮夸的表象其实不只是现象或一捅即破的面纱,相反,它们暴露出中国社会的本质:这个真实只是由表面的繁华与增长构成,而缺乏深度、智识内容、精神性等等内涵。但是,这个真实仍然揭示了一种以实用主义为基础的新境遇,这种实用主义正是最新的官方意识形态。目前,现实图景是由日常事件的水平化组织以及肤浅却“有效”的文化/政治话语构成的,在这一过程当中,几乎所有的东西都迅速被化约为商品。社会关系、文化价值与政治体系都被按照这种单向度逻辑组织起来。我们正式进入了马尔库塞所说的“单向度的人”的时代!

事实上,朱加不只是这一“新”现实的长期见证人,他还积极地介入了新现实的公共空间。这种介入最值得注意的一次成果是作品《他们发生过性关系吗?》。这是一组黑白快照。拍摄过程类似一次街头表演。朱加请助手手举写有上述句子的牌板,站在从街上任意选出的互补相关的男女面前,然后为他们拍照。这些照片看上去有如罪案调查的证据。他利用摄影的强大功能将“真理”叠加在随意选出的现实片段之上,以此在一个没有多少个人表达与私密空间的社会里应对一个高度敏感的性问题。在这一语境里,那句话不像是一个问句(虽然末尾是问号),倒像是对图像本身的一种确认,甚至是指责。不过,随意选出的男女之间的关系程度实在很难确定,以至于照片看上去有了半喜剧效果。不过,这像是对当局常用的某种手法的模仿——将他们自己的现实版本或者说官方版本的真理强加于日常生活以及政治/文化论述之上。这是一种判断先行的确认或指责,而且几乎无法对抗。通过对该策略的挪用,朱加再次将对强加的真理的怀疑置入了公共视野的中心。

显然,朱加的作品可以看作是业已扬名国际的《北京的风很大》(1999)的间接前驱。《北》是年轻导演雎安奇导演的一部精彩的纪录片,它用对气候状况的询问引出了人们对各种矛盾问题以及政治、社会与个人烦恼的评论。在其最新作品里,朱加把他对于社会正义的关注和介入又推进了一步。他为2005年的第二届广州三年展和其他几个展览(如2006年旧金山艺术学院和2007年第十届伊斯坦布尔双年展中的“世界工厂”环节)创作了目前仍在发展中的装置作品《蛹蜕——烧心萝卜》。这是对珠江三角洲——中国最集中的出口工业聚集地——外来民工宿舍的复制:一间布满日常物品以及移民工的录像和照片的随意搭建的小屋。它是对那些生存在生产线与流离者居所之间的人们的鲜活见证,正是他们制造了今日中国的经济奇迹——那些位高权重的人用来吹嘘的东西。在这个语境里,朱加对社会现实细节简单、客观但直接的曝光能够激发最强烈的质疑,一种生命中无法承受之轻……

秉持怀疑主义是对抗官方真理的最佳武器……它照亮了通往真实的道路,为社会偷窥(或者说其实是社会批评家)提供了最好的目标。因此,秉持怀疑主义是最性感的事。

剩下的问题是:你和朱加发生过性关系吗?

没有情绪的情绪——朱加访谈

汪芸

1994年秋天,北京街头出现了这样一辆三轮车——车辐上固定着一架小型摄像机,车子经过宣武区虎坊路、前门饭店,最后到了陶然亭桥。2年后的春天,通过摄像机摄取的影像首次呈现在了侯翰如先生在加拿大温哥华的精艺轩画廊策划的展览“不确切的快感”上。这就是在中国录像艺术发展史上具有探索意义的代表性作品《永远》。最初,我本人对于这件作品的了解都是源于介绍录像艺术的书籍上不甚清晰的图片;所谓不甚清晰原因有二,首先是因为摄像机本身在运动中,其次是由于所攫取、刊载的图片往往是倾斜、甚至颠倒的角度……给人一种既熟悉又陌生的感觉,熟悉的是图片中那些物象,站牌、树木、车轮;然而,在这里它们却传达出一种没有温度的冰冷的感觉……

而我对于《永远》的第一次观影、也是我第一次见到录影艺术家朱加距离该作品的创作年代已近10年。在他的工作室里,朱加坐在我的对面不徐不急地放映他的作品《他们有过性关系》(摄影作品)、《与环境有关》、《刻意的重复》、《连接的风景》(三通道录像装置)、《通道》、《双重风景》等,他一直在苦苦地寻求艺术的突破,将摄录机视为创作探索过程中的转机和突破口。要传达一种与纯粹的视觉经验不同的境界以打破传统影片的线性架构,来组成非线性组织。在非线性组织或是非线性叙事情节里,创作者不需要预设观赏程序或是既定故事结构,只需要架设或规范一种情境或是一个环境,提供可能性,让观者自由自在地依循自己的步调,方式与喜好,来从事解读与浏览;艺术家本人则退于一边,冷眼旁观。朱加本人有着与他作品相近的气质,纯净而忧郁,对于形式感有着近乎神经质的坚持或者说痴迷,因而,他作品的画面始终是美丽的。

2年之后,再次见到朱加。还是在他的工作室。见到他的新作《迷惑》、《新的体验》(照片)。此时的他已然走出将摄录机视为创作探索过程中的转机和突破口的阶段,开始用它探讨关注社会学范畴的问题。有意思的是,在朱加的作品中难以读解出他对于录影艺术的信赖、迷恋,更多的是一份冷静,他的镜头成为了通向海市蜃楼的管道,以平实自然的方式将背谬现实化,图像化,传达出一种荒谬感。

“我的作品很沉静,特别沉静。”旁观者不容易进入到作品的情绪、情境中,但其实这种没有情绪也是一种情绪。

和朱加有关的评论

朱加是最具实验性的中国录像艺术家。他集中描绘了日常的现实与环境。他的代表作《永远》(1994)运用远景(remote scenes)拍摄,刻意地显示了相机与观众的存在。他将一台摄像机固定在一辆在北京常见的三轮车车轮上,镜头朝前。当他开始骑车的时候,录像机便开始记录北京街头发生的一切。作品的速度由交通的状况而定,且带有晕眩效果。在观者意识中刻意创造的审美距离使得他以某种非正常的方式体验忙碌的北京的快节奏。在过去的一年里,朱加一直在观察并记录移民在北京的生活。他意识到这些移民在融入新环境的同时采用的是一种挑衅的姿态。这种挑衅的一个重要的领域就是公共场所中个体与公共行为的对抗。而公共厕所就是其<

选自《艺术家茶座》总第二期

和朱加有关的评论

朱加的作品《刻意的重复》是将一架摄像机放置在冰箱里。不同的人打开、关闭冰箱的门,这些行为都被记录下来。这样的经验成为了日常生活中不同人行为、习惯的普遍反映。朱加的艺术语言解释了生活中简单事件——就是说进与出、寂静与活跃的双重意义。同时,通过被动的机械行为衬托人类举动的思想性。

这件作品是家庭环境中的一次旅行,在限定的范围里设想一次真正的探索的内涵。事实上,朱加将录像机放置在冰箱——家庭中固定设备——内部。只有当冰箱的门被打开,内部的光源被启动的时候才有可能进行记录。这种深思熟虑的不方便导致了一个黑暗的阶段,为非常熟悉的语境注入了神秘的元素。慢慢地,让人联想到爱丽丝进入奇境的通道,录像作品从黑暗状态转向调焦阶段,最终达到了清晰的视界。

朱加的另一件录像装置《与环境有关》描绘了一条离开水的鱼,以此检测人类的心理状态,尤其是通过观者的反应。此外,这件作品将短暂与经久、生与死之间的关系放到了一个特殊的位置,这样的视觉寓言要比文学作品更加感人。艺术的力量主要体现在作品中所蕴含的张力中而非作品主题。对于敏感环境问题的隐喻也是该艺术家的特点。

对一间空的体育馆的黑白纪录。不过也不是完全意义上的空,因为至少里面有一个人存在。他穿着运动衣打篮球。他以一只手拍球,继而是双手、转身、投篮。这似乎并不那么容易,因为好像明显有某些事物、某个人在阻拦他。那个人不在画面中,不过表演者围绕着他、进攻并使他的对手失去平衡,这样他得以带球过人投篮。作品《闪光》采用的是跟拍的技术。录像机甚至可以被固定在防卫者的身体上。我们可以观察发现,他的位置几乎在表演者之上。虽然表演者的身体,有时候甚至是头部会充满画面,录像机主要跟踪的是球。观众充当了防御者的角色。当表演者假装侧攻并投篮(在画面之外)的时候,观众被“经过”了。对于特殊视角的选择以及明显的摄像机移动极大地影响了图片的美学,并迫使观众以某种别样的方式体验熟悉的场景。

和朱加有关的评论

朱加的作品《刻意的重复》是将一架摄像机放置在冰箱里。不同的人打开、关闭冰箱的门,这些行为都被记录下来。这样的经验成为了日常生活中不同人行为、习惯的普遍反映。朱加的艺术语言解释了生活中简单事件——就是说进与出、寂静与活跃的双重意义。同时,通过被动的机械行为衬托人类举动的思想性。

这件作品是家庭环境中的一次旅行,在限定的范围里设想一次真正的探索的内涵。事实上,朱加将录像机放置在冰箱——家庭中固定设备——内部。只有当冰箱的门被打开,内部的光源被启动的时候才有可能进行记录。这种深思熟虑的不方便导致了一个黑暗的阶段,为非常熟悉的语境注入了神秘的元素。慢慢地,让人联想到爱丽丝进入奇境的通道,录像作品从黑暗状态转向调焦阶段,最终达到了清晰的视界。

朱加的另一件录像装置《与环境有关》描绘了一条离开水的鱼,以此检测人类的心理状态,尤其是通过观者的反应。此外,这件作品将短暂与经久、生与死之间的关系放到了一个特殊的位置,这样的视觉寓言要比文学作品更加感人。艺术的力量主要体现在作品中所蕴含的张力中而非作品主题。对于敏感环境问题的隐喻也是该艺术家的特点。

对一间空的体育馆的黑白纪录。不过也不是完全意义上的空,因为至少里面有一个人存在。他穿着运动衣打篮球。他以一只手拍球,继而是双手、转身、投篮。这似乎并不那么容易,因为好像明显有某些事物、某个人在阻拦他。那个人不在画面中,不过表演者围绕着他、进攻并使他的对手失去平衡,这样他得以带球过人投篮。作品《闪光》采用的是跟拍的技术。录像机甚至可以被固定在防卫者的身体上。我们可以观察发现,他的位置几乎在表演者之上。虽然表演者的身体,有时候甚至是头部会充满画面,录像机主要跟踪的是球。观众充当了防御者的角色。当表演者假装侧攻并投篮(在画面之外)的时候,观众被“经过”了。对于特殊视角的选择以及明显的摄像机移动极大地影响了图片的美学,并迫使观众以某种别样的方式体验熟悉的场景。