来源:今艺术 李芹芹·谢德庆口述

首先,我尊重许瀞月女士做为研究者发声自己观点的权利。我在这裡要声明的是,我未曾与许瀞月女士在这本书的任何阶段合作过:我从未接受许瀞月女士的採访(《磋商之绳》一书之页15、19,以下书页皆出自于同本书),也没有在书稿后期做过Fact-checking,以及提出一些修正建议。许女士在2007年到访我在纽约的工作室,表达了她想要採访写书的计画,因为那时希斯菲尔德(Adrian Heathfield)与我正在合作专书《现在之外》,所以我婉拒。在2011年许女士再次到纽约拜访,因为许女士没有提供任何她过去所写文章,让我做为考量的参照,所以我仍是持同样态度。后来许女士以邮件告诉我她获得中央研究院的奖金,做此研究计画,并在此书出版之后,从台湾寄给我一本。我读到书中有多处与事实不符,或是对我的艺术观念误读之处,还有不少「谢德庆说」但事实上我并未讲过的话。所以我在这裡做一个公开回应,澄清书中艺术观念,艺术事实,和我的生平三个部分的偏差。

艺术观念

我的作品与东方哲学的关系

我从来不强调我的作品在东方哲学上的传承,也从不把自己的作品观念与东方哲学做连接,我个人的态度是,生命是生命徒刑,生命是度过时间,生命是自由思考。不论是流浪汉还是国王,时间的本质对任何人都是相同的。我不讲精神性的「高」,我的艺术实践不是「修行」,没有通过艺术做一个精神上的提升。该书中说「谢德庆曾经表示他的艺术与『空』及道家的『无为』有关」(页197),「以《不做艺术》连接道家『无为』的思想」(页198),我不曾说过这样的话。

作品观念与政治性

《笼子》这件作品,如同我的其它几件作品,呈现时间的流逝,doing nothing是实质,所做的只有thinking。在笼子裡不说话,不阅读,不书写,是执行观念的需要,并以去除的方式,保持作品的纯粹性。该书中阐释作品裡不说话/不交谈的规定,是因为「压抑」,「历史性创伤」,或「台湾『戒严』的历史性创伤,也是身体记忆的一部分」(页102)。这样的解读与台湾在地政治脉络比较有关联,以这样的角度切入或许比较容易归类,但是却和我的创作,和我作品的观念没有真正的关联。我做作品的现实是在纽约而不是台湾,若要做政治性的连接,非法移民的体验与我的经历更为贴切,而不是「戒严的体验」(页107)。但是我避免任何单从政治角度解读我的作品,或许去政治化也就是我的政治性。我更加关注生命,时间与存在。我的作品在西方也曾面对归类和解读的困境,尤其在「时延」(Duration)这个议题还未受到关注之前,把我的作品纳入东方哲学或政治压迫的范畴成为更容易的解读。

作品的视觉与政治性

我在处理作品的视觉因素时,更多考虑的是简洁实用,去除观念之外多馀的东西。做《笼子》作品时所穿的是白绵布工作服,一共四套,是在纽约买的,而非如文中所说专门订做的(页105)。在作品开始时我理光头,然后以头髮自然的生长来呈现时间的流逝。光头并不是静止状态,作品开始后一个月头髮就长出来了,到作品最后是及肩长髮。光头与「禁欲主义」和「法西斯主义」无关。(页48、106)。

禁欲主义

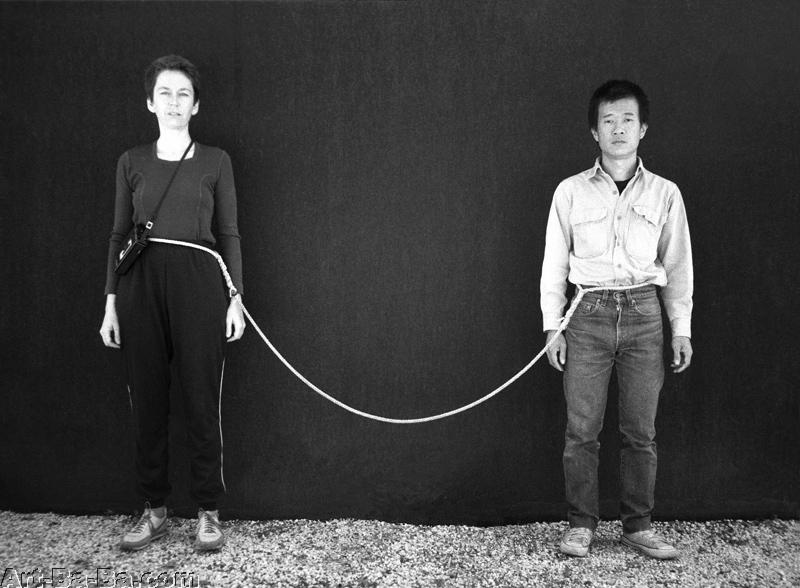

我从不认为自己是禁欲者。在执行作品的观念中,纪律性的生活是作品技术层面的需要,但不是作品的观念和重点。《绳子》这件作品是我的构思,由我和琳达.孟塔诺(Linda Montano)两人合作。我们以绳子绑在一起一年而无身体接触,是我从艺术角度出发建构的,和琳达的宗教信仰无关,不是因为我「与孟塔诺的『禁欲主义』」,也不是「(谢德庆)的禁欲主义来自基督教的身体观」(页48、168)。当然琳达有她自由的阐释,我们各自表述。我和琳达是两个独立个体,不是一对恋人,这件作品是呈现具普遍性的人与人之间的关系,而不是恋人间的关系。身体不接触这一条规定是在处理这一点。

关于施虐/受虐

我的作品是度过时间(passing time),不是呈现忍耐(endurance),我也不强调做作品过程中的痛,那是技术层面必经受的。我对施虐/受虐没有什麽兴趣,没有藉由作品「在精神上『施虐/受虐』,表达更深刻的精神层次。」。(页97)

身分认同

《户外》这件作品,我是以一个个体的身分来做作品,将自己暴露在户外,去度过生命时间。可以是任何人,流浪汉或国王,都没有做区分。我没有说过「我想做一名流浪汉」(页149),并不是以「流浪汉」的角度创作,也不清楚为什麽书中提到「谢德庆以『流浪汉』的身分来创作,是一种『经验主义』做为出发点」。(页158)

作品的场域

我选择在自己的工作室做一年行为作品,因为在一年的时间长度裡,很大部分都是在工作室真实发生的生活,或者在户外做作品,那都是恰切的。纽约新美术馆(New Museum)的策展人塔克(Marcia Tucker)在1983年曾经跟我说过,如果我需要用画廊空间做作品,她可以提供。但对我的一年行为作品而言,发生在真实场域才是恰切的。在画廊或美术馆空间展览我作品的文件是恰当的。(页98)

艺术事实:影响我的艺术家、文学家

我曾在《现在之外》的访谈中谈到,在我18、19岁时,对我的艺术创作产生深刻影响的有杜思妥耶夫斯基(Fyodor Dostoyevsky),尼采(Friedrich Nietzsche),卡夫卡(Franz Kafka),西西弗斯(Sisyphus),我母亲,还有当代艺术。该文中提及一些艺术家并未对我的创作产生如文所述的直接影响。我的作品也不是直接由别人的文学和艺术作品而来的(页18),那样的看法没有触及到源头。我的创作的来源与我的生活实践和思考有很大关系,但同时我要说我的作品也并不是我的自传,不是个人的叙事在艺术上的呈现,所有啓发、影响与个人经验都是经过了转换的,这个转换非常的重要,它确保了一个人创作的原初性。

三岛由纪夫(Yukio Mishima)

对三岛由纪夫的作品我保持有距离的欣赏,但其作品对我没有直接啓发。我从未说过「谢德庆(…)认同三岛由纪夫『切腹』的举动,但自己在艺术中已经得到满足,所以没有去切腹」。(页77)

河原温(On Karawa)

我对河原温很尊重,但他的作品没有对我产生直接影响(页18、49、153)。我是从一位日本艺术家朋友佐佐木敏雄(Toshio Sasaki)那裡知道河原温的作品,那已经是1980年我开始第二件作品《打卡》了。这裡还涉及到一个对艺术观念的理解问题:河原温是观念艺术,我是行为艺术,我们的作品都呈现时间议题,我的作品可以在文件的处理上和河原温的作品做比照,我的行为本身是作品,时间过去了,作品就结束了,是可逝的,文件是作品留下的痕迹。作品的记录方式,比如打卡的卡片和地图,并不是作品本身,不是如文中所说「谢德庆受到河原温以数字排列,由此数算年代的影响。」或者我在「以13年的年代来排序(…)呼应河原温应用数目不断积累的方法。」(页218)

卡夫卡(Franz Kafka)

我在18、19岁时受到卡夫卡文学作品的影响,那成为我后来生活态度的养料,进入我生活和创作的最深层的经验。我的《笼子》并非直接受到卡夫卡的《城堡》影响。(页91)这样找关联的方式就好像是在讲一个从书本到书本的转换,事情的起始不是那样的。

波伊斯(Joseph Beuys)

波伊斯的作品对我没有直接啓发,不是文中所说「波伊斯(…)作品启发了刚到美国的谢德庆。」(页166)或者「谢德庆吸收了波伊斯『我爱美国美国爱我』标题下,『互为文本』的想法。」(页167)我不清楚「互为文本」的意思,没有这样的想法。波伊斯这件作品发表在1973年,而我1974年刚到纽约就做餐馆洗碗工,到1976年才弄清楚SoHo在哪裡。创作第一件行为作品《笼子》的真正源头来自个人生活体验及其转换,而不是波伊斯的这件作品。

艺术事实-作品标题

书中关于我的六件作品的标题有误(页8、14、55等)。六件作品的标题如下:

《一年行为表演:1978-1979》,简称《笼子》(Cage Piece)

《一年行为表演:1980-1981》,简称《打卡》(Time Clock Piece)

《一年行为表演:1981-1982》,简称《户外》(Outdoor Piece)

《艺术/生活-一年行为表演:1983-1984》,简称《绳子》(Rope Piece)

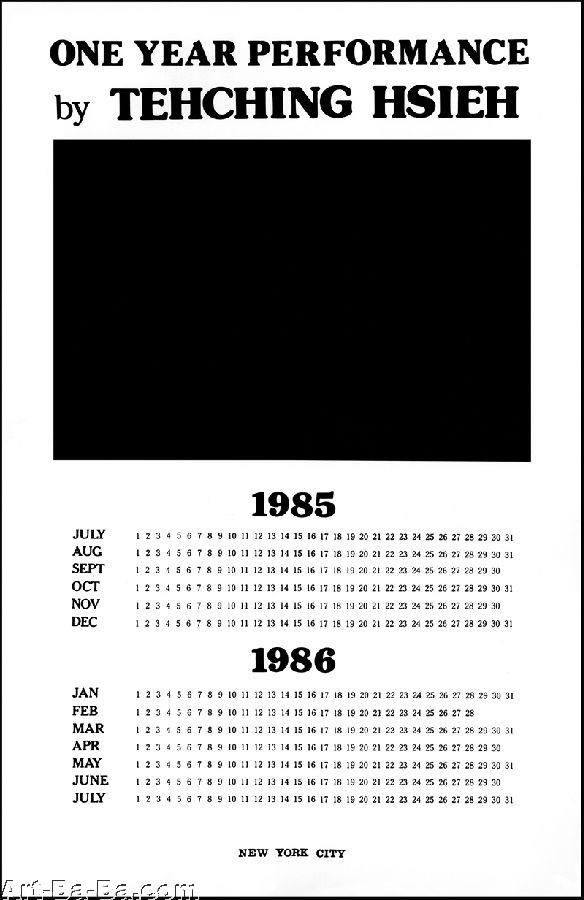

《一年行为表演:1985-1986》,简称《不做艺术》(No Art)

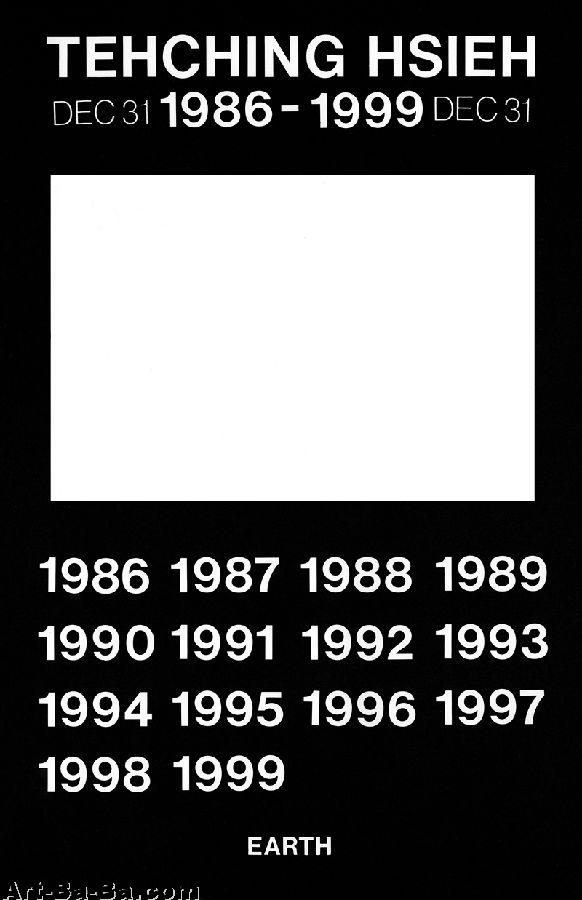

《谢德庆:1986-1999》,简称《十三年计划》(Thirteen Year Plan)

第四件作品标题《艺术/生活-一年行为表演:1983-1984》(Art/Life - One Year Performance: 1983-1984)的来由是:「艺术/生活」是琳达常用的标题,「一年行为表演:1983-1984」是我的标题,这件作品将两者结合。

《笼子》

我在笼子裡度过时间的心态是一天一天地度过,午餐,晚餐,思考,在笼子裡走一走,在牆上刻上一痕,睡觉,起床,这样的一个韵律。专注在度过当下的一天,这样的想法帮助我度过一年。我没有说过「以一辈子都要做下去的心情来做」(页103),文中所写有误。那样的想法就好像是被判一年刑期的人把刑期当作无期徒刑,那样想会看不到希望。我在笼子裡的睡眠时间大概是11、12个小时,睡到自然醒,没有如文中说所「刻意用睡眠度过时间」,那样一年下来人大概就生病了。(页101、108)

谢德庆│一年行为表演1978-1979 纽约 摄影/Cheng Wei Kuong ©谢德庆 艺术家及尚凯利画廊提供

《打卡》

《打卡》作品的8,760张自拍照片是由16mm摄影机拍成,一共6:08分钟,没有剪辑过 (页120、126、129),也不是将「以底片浓缩而成的影片」。(页125)这件作品的影片是以16mm的影片一格一格地来拍摄的,连续播放就成为了影片,就像动画那样。

谢德庆│一年行为表演1980-1981 纽约 摄影/Micheal Shen ©谢德庆 艺术家及尚凯利画廊提供

《户外》

《户外》这件作品有时一天拍了超过一张的地图,地图一共是381张,不是文中所说「365张」(页152、153),每张地图上有画出当日的路线,以及简单的文字纪录,就像是日记那样,使用地图对一个在户外行走的人而言,有实用的功能。这并不是受到河原温的影响。(页153)作品中的日常生活照片,大都是我自己随机自拍的,照片和每日的地图没有直接对应关系,不是书中所说「每日的照片还可对照地图上他行走的路线图。」(页153)

这件作品的影片长度为32分钟,不是15分钟。(页155)影片是纪实的,没有像书中所说使用「蒙太奇」手法(页223),我非常喜欢俄罗斯导演塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)的电影,但从未说过我的作品「可类比塔可夫斯基的作品」。(页224)

在《做一年》那本书的访谈裡面,我说过在户外的一些情况下,我性格中攻击性的一面会开始起作用,但我没有说过「意外的发现是,在露宿的日子裡,野性被激发出来」。(页151、154)。启动攻击性是为了对应当时在街上的一些突发情况,但不是在用野性做作品,这很不一样的。我在户外被警察抓的那次,当时是在Tribeca我的工作室附近,有一个朋友弗格森(Claire Fergusson)刚好路过,我将背包扔给她,请她从包裡拿出摄影机录像,所以有了那段被抓的过程的影片,的确是非常的巧,但并不是我联络摄影师,当时的情况不允许去找街边电话机打电话给摄影师(页157),我正在被警察抓,而且那是没有手机的年代,联络没有现在方便的。

谢德庆的《一年行为表演:1981-1982》,简称《户外》(Outdoor Piece),图为他「正被逮捕」之摄影纪录。(摄录/Claire Fergusson,©谢德庆)

在作品中所穿的衣服是我平时所穿的衣服,有的是在街上捡来的,一切都是平常的,没有如书中所说「穿著制服」,「像一位舞台演员」,也和「希腊神话人物爱神(Eros)」无关。(页156)在做《户外》作品的一年间只洗过一次澡,是在初春,没有在冬天洗澡,太冷了。(页156)

谢德庆│一年行为表演1981-1982 ©谢德庆 艺术家、吉伯特与莱拉.席维曼,及尚凯利画廊提供

书中说到「他身上最少也都必须有十块钱(…)身上拥有十块钱是警察决定把流浪汉抓回避难所的标准。」(页157)我没有听说过身上保持十块钱这样的标准。

《绳子》

我和琳达在《绳子》做作品的一年当中,以录音带记录下我们的对话。因为这项记录是我的想法,我保留录音带,至于录音带的所有权,我和琳达没有具体商讨过;录音带是封存的,若要被人收藏或公开录影带,我不会是唯一的决定者,琳达会加入讨论。但是书中说「谢德庆声明他拥有录音记录的所有权,这个声明在行为艺术中,就是一项『话语』的所有权,甚至诠释权。」(页174)这是误读。我和琳达各自有各自表述的自由。

谢德庆、蒙塔诺Linda Montano│艺术/生活 一年行为表演1983 – 1984 纽约 ©谢德庆与琳达.蒙塔诺 艺术家及尚凯利画廊提供

我和琳达在这一年裡有很多冲突,我们性格和看法很不相同,但我不像书中所说的那样,认为我「与孟塔诺争执的重要根源,来自于激进的女性思想。」(页181)我与琳达的问题是人与人相处的问题,而不是男人和女人相处的问题,那样把问题狭隘化了。作品是两个独立个体的相处,个体与他者的困境,与存在有关。我从未说过「这件作品像是为了拿到美国『绿卡』而办的一场『假结婚』」(页15、45、173)。书中提到,「根据谢德庆认为,他与孟塔诺绑在一起,以类比婚姻。但身体不能接触且延续一年的时间,像是一场『假结婚』(…)像是在模拟婚姻,却又是无效的假结婚。」(页185)这不是我的认为,而且是对作品的全然误读。我唯一看到有评论文章以「假结婚」比喻这件作品,是沃德(Frazer Ward)在《Art Journal》2006年秋季号第三期65册上的文章〈Alien Duration: Tehching Hsieh, 1978-99〉。但是这种说法是存在于那篇文章的脉络下的。

《十三年计划》

在做了《不做艺术》之后,从1986到1999年,我做了一件作品,题目是《谢德庆:1986-1999》,又叫《十三年计划》,在这件作品裡我做作品但不发表,期间我做了一件作品,叫做《失踪》。我从纽约离开,没有告诉任何人,横渡美国,朝阿拉斯加方向开车,然后在西雅图住了半年后返回了纽约。《失踪》是《十三年计划》这件作品的一个部分,《十三年计划》没有因为我去西雅图而间断(页220),《十三年计划》也没有被称作《大地》(页221)。2000年后,我曾在布鲁克林有过一个艺术家驻村项目,提供国际艺术家到纽约居住一年,而不是书中所说半年。(页233)

谢德庆│一年行为表演1985-1986 纽约 ©谢德庆 艺术家及尚凯利画廊提供

谢德庆│谢德庆1986-1999 ©谢德庆 艺术家及尚凯利画廊提供

我在2009年得到的是「美国艺术家奖」(American Artist Award),不是终身成就奖。(页18)

我于1986年在纽约曼哈顿的纽约新当代艺术博物馆(New Museum of Contemporary Art)展过五件作品,《笼子》、《打卡》、《户外》、《绳子》、《不做艺术》,展出的文件只有海报与声明,策展人是塔克,展览主题是「Choice」。(页52)

我做作品时的工作室是在曼哈顿的Tribeca区,在1970、1980年代是艺术家区,不是文中所说在华尔街,完全不同氛围。(页114)

我的生平

母亲

在接受西斯金(Jonathan Siskin)在1982年为《High Performance》杂志所做访问时,我曾讲到,在户外作品中,牧师问我,「你信上帝吗?」我回答,「我不信,但我母亲信。」母亲是虔诚的基督徒,不过我从不认为我母亲「是基督化身」(页62),也没有说过「像上帝」这样的话。(页228)我的母亲是一位普通信徒,我也不曾说过「我不进去(教堂),我的母亲就是上帝」这样的话。(页143)我个人非常不认同把人神格化的想法。母亲所力行的奉献与牺牲的精神对我有很大影响,不同的是她是用在信仰和生活中,我是用在艺术上。至于说我母亲为我「提供了其中一种通向理解观念世界的绝对,以及感官世界随时变化的路径」(页103),那都是我不曾说过的。

我母亲三岁丧母后,外祖父又再娶,母亲之后的兄弟姊妹都是同父异母的。母亲年轻时订婚后,未婚夫赴日本留学,十多年没有消息,后来才辗转得知对方已在日本娶妻。母亲在33岁经人介绍嫁给我父亲。文中所写与这段事实有出入。(页60)

我父亲是无神论者,母亲做为基督徒,在我们小时候是有带我们去教会的,但是往往因为家事繁忙没有时间,母亲无法去教会,却并非是文中所说「结婚之后,谢德庆的父亲不淮母亲上教会」。(页60)至于文中写到「谢德庆的母亲才一嫁到谢家,就把家中供奉的过世太太的神主牌位『请』出家门(…)她的举动不只引起谢德庆的父亲勃然大怒,而且迎来邻里乡人的议论与愤慨。」(页61)我的父亲是一家之主,母亲一生性格温和顺从,这件事我们从未听闻过。

我在1969年画的《春天的坟墓》并非如文中所说「很可能是在追忆他的父亲」,我更未曾说过「等到父亲去世,我才承认他是我的父亲。」同样的,「要等到他(席德进)去世,才承认他是我的老师」这样的话。我的父亲始终是我的父亲,席德进老师也始终是我的老师,从来没有发生过等到他们去世才有所谓的「和解」这样的事情。(页68)

我在年轻时骑自行车环岛旅行,一路住在便宜旅馆,衣服洗了后穿在身上,就在路途中风乾。不过从未去住教会,更没有一路上「请人签名,然后带回来做为证据。」(页67)这和艺术一样,是为自己做,不是为了向别人证明。

我用柯达相纸做的作品标题是《曝光》。在做这件作品时,所有的相纸是在废纸厂买来的过期相纸,来源是美军顾问团,而不是我「当时在美军顾问团」。(页78)

我做船员时随油轮横渡印度洋与大西洋,再由伊朗波斯湾到达美国费城。文中「随货轮横渡太平洋与大西洋」有误。(页14)我在费城「跳船」后,立即搭计程车到达纽约,借住在姊姊姐夫家有半年多的时间。书中关于这段经历的叙述有误(页79)。