来源:凤凰艺术 文:姜俊

2016年9月26日,“我织我在”第二届杭州纤维艺术三年展在浙江美术馆盛大开幕,由施慧担任艺术总监,由刘潇、许嘉、阿萨杜尔·马卡洛夫联合策划。作为杭州当代艺术城市名片的纤维三年展,此届力图打造一个深究纤维艺术的对话平台,并邀请了20个国家的63位艺术家来参展。

▲第二届杭州纤维艺术三年展现场

和作为艺术的绘画一样,作为艺术媒介的纤维艺术也是20世纪初的新观念。

今天我们理解的“艺术”概念起于19世纪后半叶到20世纪初。它作为一种特殊的图像生产和消费形式有别于日常生活中凡俗的图像,它被升华,被佩戴上“无功利性”、“自由”、“自治”的圣洁桂冠。今天我们区分作为艺术图像和日常图像,它并非取决于是否是手工或机械生产,而是区别于被呈现的方式被讨论的话语和所处于的体制。

图像制作在前现代的社会中曾经等同于绘画,雕塑等手艺,但无论是在中国还是西方都不被理解为我们现在所定义的艺术。因为在机械化大生产前,图像制作的目的并非是为了单纯的审美欣赏,而是为了政治,宗教或某些实用性功能,因此他们往往是具象性和再现性的。欧洲十九世纪30年代发明的摄影术和同时极大普及的石板印刷技术对于绘画带来了巨大的冲击,使得绘画得以摆脱原来的叙事和政治宗教的教化功能。它在资本主义的生产-消费方式下——配合康德18世纪末在美学批判中提出的艺术之无功用性(interesselos),随之波德莱尔1848年提出了他那有名的口号“艺术为艺术”(l’art pour l’art)——艺术获得了其新的任务,即对于人的感性形式语言的探索。

从19世纪70年代的巴黎印象派开始,艺术的叙事性和文学性开始降低,对它们要求被转移到摄影、电影等其他的媒介中。绘画背后的宗教性和政治性也随之在减少,这一切是伴随着巴黎沙龙的衰落,资本主义自由艺术市场的兴起。艺术回到了其本身的形式,抽象性因而被挖掘出来,成为了审美讨论的焦点。因为当艺术的内容脱离形式的时候,那么形式本身和其材质性就成为了19世纪末20世纪上半页最为重要的议题。艺术的独立性就是在这个方面被讨论。从此艺术才被理解为我们今天所讨论的艺术——外在于日常的审美领域。

也正是在这一语境下艺术的各个科目开始走上了一条分化和所谓康德式自我反涉之路,回到形式语言和材质本体之路。比如,绘画正是这样回到了其二维性、色彩、线条、颜料性、笔触等等上。也就是说艺术的教化功能和伦理功能逐渐隐退,艺术的纯美学功能,纯粹形式语言的研究被凸显出来。这也正是我们所看到的从马奈、印象派、后印象派、野兽主义、立体派、表现主义、抽象艺术之一路的演化,它在二战之后继续被推进,直到大洋彼岸纽约画派的崛起。美国艺术史家和批评家格林伯格对此描绘出了一幅现代艺术不断抽象化、本体化、自我指涉化的历史大叙述。正是在这一脉络中抽象或非形象绘画才成为审美的对象。

▲ 张永和/非常建筑,折扇拱,透光杜邦纸,细木条,尺寸可变,2016

▲ 刘韡,绿地,综合材料,尺寸可变,2016

这也正是德国美学理论家彼得-比尔格所认为的现代艺术中两个端点之一的美学主义(Aestheticism)。美学主义是纯美学形式的,试图和日常划清界限,而另一个端点就是“艺术进入生活”,艺术改造和介入日常。比格尔把这一端点定义为“美学先锋派”——达达主义、超现实主义,它是对于艺术美学主义的反派。

显然“纤维艺术”这一科目的建立正是美学主义艺术观念的一个衍生物,当绘画要回到绘画材质的本身时,雕塑回到石性或泥性,作为艺术的纤维必然回到自身的纤维性,这就是现代艺术中各个科目的本体论回归。

如果必须追根溯源,探求什么是纤维艺术,我们会发现,壁挂这样欧洲古老的工艺形式成为了我们今天所理解的纤维艺术之母体。壁挂在中世纪和文艺复兴的欧洲起着装饰性作用,除此之外,

1 面对石制的建筑它也可以起到室内保暖的功效;

2 同时对于巨大的内部空间,壁挂又基于声学原理可以避免回声,使得说话者的声波可以通过织物起伏的表明清晰的传遍大厅;

3 当然如同绘画一样,在同时期的壁挂中的叙事功能成为了创作的核心部分,它往往展示了宫廷礼仪的理想典范或再现了宗教和世俗的权力。

▲ 沈烈毅,空游云行,竹,金属,1520×800×700cm,2016

▲ 玛德琳娜·福赛拉& 圣地亚哥·博加(Maddalena Forcella & Santiago Borja),破碎的风景,装置,羊毛织物,夹板,金属架构,1200x720x95cm,2016

壁挂的纤维性和绘画的油彩性一样在那个时代是被压抑和遮蔽的,因为“艺术为艺术”的观念这时还没有诞生,艺术不是为了宗教生活就是为了政治权威。艺术不是自律的,而是他律着。20世纪30年代可以被认为是纤维艺术的诞生节点。在所谓祛魅的世俗化中,在图像生产的机械复制时代,在资本主义市场的自由贸易下,同样如同绘画所面对的那样,在壁挂的主题上宗教和权力再现的叙事性得到虚弱,壁挂作为一种装饰必须要进入到一种新的、即现代性的美学欣赏之中——无功利的对其形式美的欣赏。

如同传统壁挂工艺中盛行的分工模式,文艺复兴时期中期大量的画匠已经加入到挂毯生产中,他们绘制色稿、大稿,逐渐地使绘图从织毯中分离出去,成为一道独立的工序。也正是这种专门化的分工模式,许多当时的著名画家都为壁挂设计过画稿,最知名的莫过于拉斐尔为西斯廷礼拜堂壁挂设计的画稿,这些手稿现在被存放于伦敦维多利亚和阿尔伯特博物馆。这一渊源才使得壁挂和绘画的亲缘关系一直持续到现代主义盛行的30年代。沿着这一传统的路径,拥有传统盛誉的壁挂手工艺生产中心法国小镇奥布松开始了和艺术结合的工业化,它通过邀请现代艺术家让·谷克多、劳尔·杜飞、达利、乔治·布拉克、毕加索等来设计和制作壁挂,获得了产业上的复兴以及外界对于作为艺术媒介的壁毯的再思考。但这只是一种文艺复兴以来画家和纺织手工艺配合的延续,艺术家们自然而然地带入了现代主义绘画中的形式语言创新,使得传统壁挂得以现代主义化。

▲ 希拉·习克斯(Sheila Hicks),纤云弄巧,丙烯酸纤维和网,尺寸可变,2016,由Glen Raven提供支持

在法国画家、陶艺家和壁挂艺术家让·吕尔萨(Jean Lurcat 1892-1966)的帮助下,壁挂复兴运动首先在奥布松展开,这可以算是作为艺术之纤维的诞生。作为画家的吕尔萨在经历过印象主义和立体主义之后,同样自觉材料性和形式语言的重要,壁挂的特殊材料,以及相应的形式探索也必然成为其创作的核心问题。让·吕尔萨和Pierre Pauli1961年在瑞士的洛桑成立了国际壁挂中心(Centre internationale de la Tapisserie Ancienne et Moderne),1962年举办了洛桑壁挂双年展(the Lausanne Tapestry Biennials)。在之后的几十年中,洛桑在国际语境下展示出聚集在这一材质周围的创作实践,并自我拓宽和定义其工作的范围。双年展成为了壁挂艺术革命的风暴中心。几百年欧洲的壁挂传统也可以被识别为图挂,如上所述,它从属于室内的装饰或叙事部分。壁挂这一概念已经不再适用于当时的艺术实践,在1965年之后的洛桑双年展中,传统壁挂部分的展示慢慢减少。即使仍旧停留在壁挂的门类中的作品,也进入到一种自由造型的形式探索中。于是在英语国家人们改用Art Fabric或者Fiber Art来称呼它,我们今天中文翻译为“纤维艺术”。它符合了新一代艺术家们的创作,无论是否运用纺织机,都涉及到织物性、纤维性的材料,有时还包括纸张、动物毛发、橡胶、皮革等等。在德语国家,包括瑞士的的德语区内人们用Textilkunst(织物艺术)来称呼它。它源于1964年于苏黎世艺术纺织博物馆(Kunstgewerbemuseum Zürich)举办的展览《编织的形式》(Gewebte Formen)。

在这一过程中我们可以观察到壁毯的去功能化和纯美学化的过程,它成为了纯艺术的一部分,进入到和日常图像所脱离的艺术体制当中。通过双年展机制,作为工业的纺织美术和作为纯艺术的纤维艺术继续分离。纺织美术是在产品设计领域中结合工业大众生产和消费,相反纤维艺术却反其道而行之,强调手工性、创作艺术家的主体性和工作室艺术,并努力进入到纯艺术展示和批评-消费的体制中,即今天的当代艺术体制中。

德国艺术史家汉斯-贝尔廷总结说,二战之前的艺术和日常的关系中,艺术以艺术为艺术的形式为日常确定其形式,如同我们看到的包豪斯的抽象艺术对于日常设计的影响,但二战之后,特别是60年代,日常和艺术的关系形成颠倒,即艺术模仿日常形式。也就是说,在总体上艺术进入了比尔格所说的另一个端点——艺术融入生活。艺术无法只是自囿于“艺术为艺术”的形式语言讨论,它既涉及到创作和欣赏者的主体存在,也关涉到对于世界和周遭生活的反应,它必定要摆向另一端“艺术融入生活”。

▲ 陈浩如/山上建筑,大织造,竹,尺寸可变,2016

▲ 许江&袁柳军,山水离歌,金属,弹力织物,金属线,65×50×145cm×24,2016

二战后,被作为分水岭的60年代涉及到所有的造型艺术领域。在美国波普艺术就此诞生,并伴随着绘画的新标准,在巴黎同时兴起的是新现实主义(Nouveau Réalisme)。一时间“现成品”被艺术家们广泛的运用,艺术的疆域被大大拓宽,各种新的手法和材料被引入到艺术创作之中。纤维艺术也伴随着这一艺术革命的大潮而自我革新。它有机地结合了60年代后总体西方艺术潮流中的空间装置化,祛实体,反造型化,情境化。波兰女艺术家Magdalena Abakanowicz和美国女艺术家Lenore Tawney,Sheila Hicks,Claire Zeisler,Eva Hesse成为这一时期的典型代表,一反壁挂传统中的平面特征,而是追求空间性的雕塑感和空间装置化,材质的多元化,同时开拓纤维组合和编织的各项技术。总的来说和70年代出现的观念化相比这一时期的纤维艺术的实践中还围绕着形式语言和材质的探索和开发。

与此同时在另一边,和之前的造型艺术相比,二战后的西方艺术无论是在雕塑装置上还是在绘画上都追求一种反造型趋势(Anti-Form),比如美国的抽象表现主义和德法的无形式绘画(informelle Kunst)。当代雕塑装置艺术中的祛实体化和反造型化也正在60年代末划时代的展览《活在脑海中:当态度变为形式》(Live in Your Head. When Attitudes Become Form)中展露无疑。它是由哈罗德·史泽曼(Harald Szeemann)于1969年在瑞士伯尔尼艺术厅(Bern Kunsthalle)策划的。空间艺术不再追求造型的稳定性和永恒性,而是主动祛物质化,柔软化,大量的织物进入当代雕塑装置中去,暂时性的材料,甚至水和泥土都出现在艺术创作中。如Claes Oldenburg,皮耶罗·曼佐尼,博伊斯,甚至是很多发生艺术家和观念艺术家们都普遍运用到软性的纤维材料,它们不是被直接用于艺术作品的物质层面,就是被当作艺术现场发生的道具。艺术的客体化成为了60年代末反资本主义浪潮中被指控的对象。易于收藏的物质化作品也收到了艺术先锋派们的鄙夷。

▲ 塔里·温伯格(Tali Weinberg),线上的身体,胭脂虫红染料和铁红染料染色的丝线,10幅,2013-2016

▲ 克劳迪娅·罗西(Claudia Losi),邻近,丝织品,填充,30件,尺寸可变,2016

70年代在洛桑双年展中,我们可以明显的观看到作品观念化的迹象,逐渐出现了大量的对纤维现成品的运用和再重组。在1971年第5届双年展中,原籍罗马尼亚的艺术家Ritizi和Peter Jacobi用上衣制作了一个巨大的结构挂件,它们反射出艺术家生活境况的变迁,包括对于移民前的家乡的追忆。记忆成为了他们作品的重点。在1973年的第6届双年展可以观察到观念化在纤维艺术中的持续发酵,如Magdalena Abakanowicz,Francoise Grossen,Daniel Graffin,Pitzi和Peter Jacobi, Claire Zeisler的作品,特别是新加入到展览中的日本艺术家们,如Onagi Yoichi。进入80年代,双年展呈现的纤维作品已经有和其他的造型艺术门类融合的趋势,材质感,形式语言的讨论逐渐已经不再成为主流,对于个体艺术家来说也不再只是停留于对于纤维材料的专注,大量的多种材料的结合成为了艺术发展的主流。一切材质的运用都取决于艺术家对作品背后观念性的表达之需。在1995年最后一届16届洛桑双年展中Yvette Jaggi写到

“如果说纤维艺术作品只是简单的被看作用纤维制成的艺术客体,并融合或不融合其他的材料,这样的认识在今天已经让我们无法满足。它为了当代艺术做出了重要的贡献,因为它在质问,打断或挑衅着。”

因而在上个世纪60年代以来的艺术发展的趋势中,艺术和日常生活的关系,艺术对于日常的批判功能始终是在68学潮后一直被讨论的议题。1989年柏林围墙倒塌后形成的新自由主义的全球化和愈演愈烈的消费至上主义同样回应着类似的问题,什么是我们当下的日常?艺术为什么需要提供一种批判的可能?如何开启对日常生活的反思,如何创造一个观察日常的另类视域?今天的日常承接了1931年赫胥黎笔下的《美丽新世界》(Brave New World)中的日常,也是霍克海姆和阿多诺在1944年出版的《启蒙辩证法》中首次总结的文化工业的日常,还是德波在1967年《景观社会》中提出的景观日常,更是1970年鲍德里亚所言的《消费社会》的日常。这个繁花似锦的日常构成了包围在我们周围的渗透着权力关系的不可见的“蒙蔽性表层”(der Verblendungszusammenhang),它根植于一种单一化的消费逻辑。如同马尔库塞之言,晚期资本主义导向的是一种单向度的生活,日常正是其同谋者。

面对这样的日常,艺术的社会介入性不断的被强调,因而汉斯-贝尔廷所言的60年代之后“艺术模仿日常形式”,它多以一种讽刺,颠覆,挑衅,错愕的方式转化日常,让它进入到一种荒诞的语境中,从被人忽略黑暗转到聚光灯之下。那么当代艺术的责任是否就是要让这个天经地义的蒙蔽表层崩塌,从而露出赤裸裸的深层构造呢?还是这样的批判本身只是整个社会大系统中自我更新、且一项负责净化的必须设置呢?这始终存在着争议。

▲ 郭耀先,森罗幻象,碳纤维材料,混纺布,射灯,减速马达,600×600×4cm,2016

▲ 胡晓媛,不知道你走了多久,也不知道你要去什么地方,四频录像,6分钟,2010

▲ 威廉·德·罗伊(Willem de Rooij),七巧板系列(8件之一),棕色,三角形,涤纶缝纫线,银色和金色金属线,155.3×312.4×5.7cm,2015

今天美学主义艺术普遍受到质疑,它的形式美学成为了温和且无害的装饰,构成了艺术市场中重要的消费品。我们还如何在一个形式和材质本体论的框架下讨论纤维艺术呢?同样社会介入性艺术模糊了材质性和形式性,成为了有用的东西,它有一种滑向政治性或社会运动的危险。也就是说纤维艺术的自我定义必定要是“艺术为艺术”和“艺术进入生活”的中间状态,在开拓媒介形式语言的方向上进入对于日常生活的介入和指涉。那么作为艺术的纤维如何和我们的日常发生关系,如果介入日常,如何影响日常?什么是我们所习惯上认识的作为日常物的纤维?只有这两个问题被清楚的讨论了,我们才可以展开今天纤维艺术的创作和探索。

▲ 威廉·德·罗伊(Willem de Rooij),七巧板系列(8件之一),棕色,三角形,涤纶缝纫线,银色和金色金属线,155.3×312.4×5.7cm,2015

▲ 茹小凡,花丛,机织地毯,200×300cm,2016

▲ 伊斯米尼·萨马尼多& 西蒙·贝克(Ismini Samanidou & Simon Barker),手工编织物和综丝片建筑,丝,纸线,综丝片,2014-2015

▲ 玛格达·萨雅格(Magda Sayeg),无题,针织装置,船,655×170×150cm,2016

▲ 维克托·阿斯留克(Victor Asliuk),温暖,影像,17分钟,2012

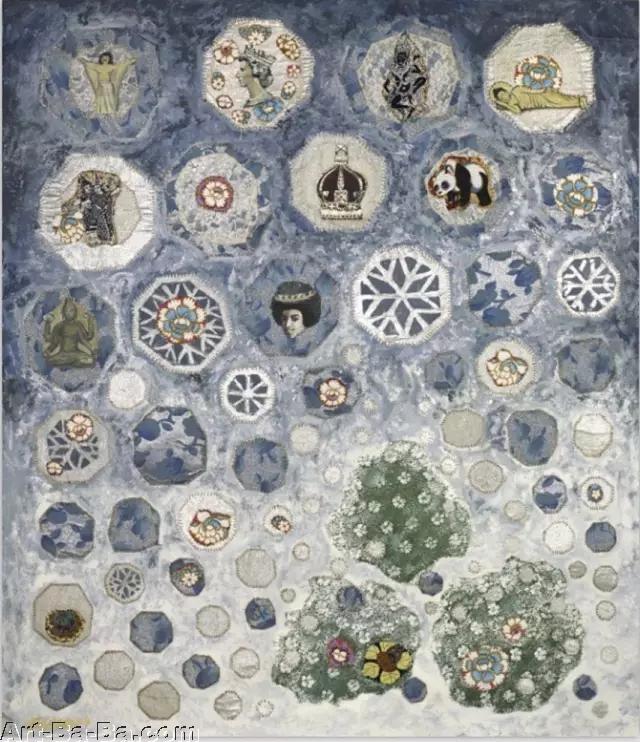

▲ 梁西贡(Leang Seckon),雪花裙,帆布上混合材料,150×130cm(59×51in),2009

▲ 铃木纯子(Junko Suzuki),空,絣织技术(解絣),木板夹防染印花技术(板缔),扎染织物,丝网印刷,天然染料,丝,日本纸和其他纤维,印度油墨,柿子清漆,300×300cm,2016

▲ 谭彬,牡丹考之草木本心,X光、菲林片、半透丝绸,尺寸可变,2016

▲ 田中秀穗(Hideho Tanaka),消与现,壁挂,纸,墨水,300×78cm,2011

▲ 海蒂·芙欧特(Heidi Voet),旗帜,16片,编织,塑料袋,2014-2016

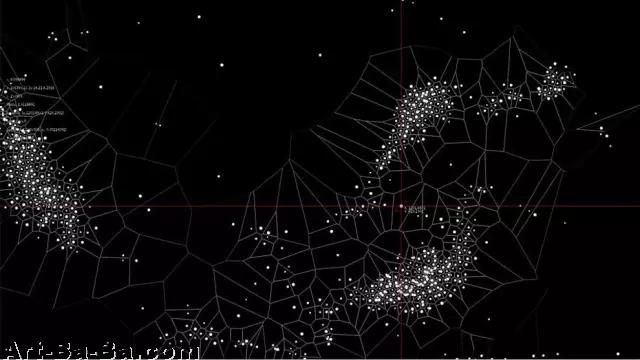

▲ 58、王志鹏&傅冬霆,浪/织,互动影像装置,2016

▲ 佩·怀特(Pae White),乐趣的比例,棉,涤纶,聚酯纤维,295×295cm,2014

▲ 罗塞拉·比斯科蒂(Rossella Biscotti),他者(44个人的房子和60个人的房子),提花织花(羊毛),金属结构(钢),405×100cm×2,2014

▲ 陈界仁,加工厂,录像,31'09'',2003

▲ 曾晓嵛,缱绻长梦织牡丹,织物,尺寸可变,2016

▲ 程晓芳,金刚经,刺绣,纸,线,32×850cm,2016

▲ 林•卡特(Lyn Carter),浸没如黑,织物,泡沫塑料,金属结构框,尺寸可变,2009

▲ 展览海报

活动名称:“我织我在”第二届杭州纤维艺术三年展

活动时间:2016年8月25日-10月25日

活动地点:浙江美术馆、中国丝绸博物馆、中国美术学院美术馆

艺术总监:施慧

策展人:刘潇、许嘉、阿萨杜尔·马卡洛夫