来源:文工团 文:俞冰夏

面对上海二十一世纪民生美术馆的“非形象——叙事的运动”展览,我们不免要抓耳挠腮想解决一个更为宏大的哲学命题——形象到底是什么?抛开这场展览并没有意图遵守的艺术史对“形象艺术”的具体定义之外,图像与形象,在西方语言里是同一个词语(figure),因此作为图像的艺术如何可能非形(图)象?而反之,我们作为一个使用字面意义上象形文字的国度,与形象又是怎样一种奇特的关系?

自从近年来全新的大型美术馆不断出现在各个城市的角落以后,大型群展也成为了一种艺术工业流水线上的必需品。一度“学术主持”成为了和“艺术金融”一样神奇的艺术圈热词,这恐怕与通货膨胀般冒出的美术馆那填满时空的需求有关。很多时候,大型群展容易让我有种为布新展强造词的感觉。从机构批评的角度来看,出于显而易见的原因,任何一场规模庞大的群展在意识形态上都是三头六臂的,位于浦东世博园的上海二十一世纪民生美术馆开馆一周年的大型群展“非形象”也不例外。

这么说,后“双年展大爆炸”时代的当代艺术策展,在经历了十多年绞尽脑汁的命题作文之后,比起很长一段时间对鸡同鸭讲的恐惧,以及更长一段时间挂羊头卖出了全羊宴的盛况之后,如今更害怕的大概是艺术沦陷为艺术理论之不准确的插画,因此虚化、雾化展览主题成为了一种下意识的主流。这种危险,做过那种花花绿绿(并纷纷倒闭中的)杂志,尤其是做过什么十几个人物站成一排庆祝某个关键词专题的媒体同胞们估计能会心唏嘘一番。

随之而来的批评当中,“文不对题”是最常见的一种,“鱼龙混杂”则是另一种。“非形象”至少不可能犯第一个错误,因为谁也不能真的定义“非形象”是什么意思。这个生造的新词充满一种狡猾的诡辩性。我很欣赏这种显而易见的狡猾,或者这种狡猾之毫不顾忌的显而易见,好似当年达达派宣言里说的——“每件事物都有自己的词语,但词语自身也成为了事物。”

王功新,《硝烟里的山茶》、《自画像》、《肖像权-1号》

当然“非形象”作为一场展览没有任何玩世不恭的情绪,我们中国人哪怕在借鉴西方的时候,也总要稳重化一些。不得不说,留洋归来的中国年轻策展人在食物链上是不占优势的。土洋不服的双重精神压力最后使得他们策划的展览在呈现上十分工整,一笔都不潦草,同时饱满又分裂,塞进了所有他们能想到和想不到的东西。

“非形象”这场全中国艺术家阵容的展览里既有早期先锋派观念艺术作品,也有年轻艺术家的新媒体影像或者数码艺术实验,既有抽象画,也有不那么抽象的画,以及一点也不抽象的画。一个让人不禁好奇的问题是策展的叙事与作品的叙事之间的关系。比如,整个“非形象”展览里绝不缺乏形象,这里我们采用形象艺术比较科班的定义,也就是画面之内容源于具体的实物。“非形象”展览当中典型的例子包括杨振中的《群众演员》——一组普通人的肖像摄影,又或者蒋志著名的作品《0.7%的盐》——女演员钟欣桐从笑到哭的大特写表情过程。

蒋志,《0.7%的盐》

我们不免要抓耳挠腮想解决一个更为宏大的哲学命题——形象到底是什么?抛开这场展览并没有意图遵守的艺术史对“形象艺术”的具体定义之外,图像与形象,在西方语言里是同一个词语(figure),因此作为图像的艺术如何可能非形(图)象?而反之,我们作为一个使用字面意义上象形文字的国家,与形象又是怎样一种奇特的关系?

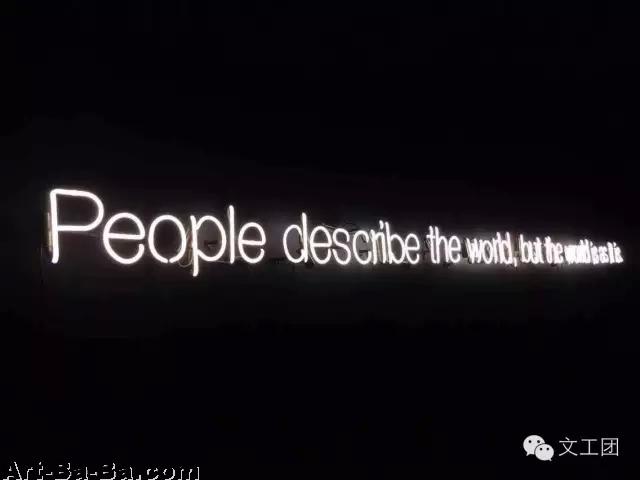

我想到让-弗朗索瓦·利奥塔在《话语,图形》里反抗德里达之纯文本论的观点,认为图形作为一种只与眼睛连接的纯肉身概念,总是为语言所压迫。想到这里我感到精疲力尽,好像把艺术作品当做策展文本来处理是在对艺术进行什么卑鄙的精神压迫,甚至用语言来思考都是一种落后的形象思维。毫无疑问,每场大型群展当中必然要有的霓虹灯作品点明了我的疑惑——吴鼎的《人们言说这个世界而这个世界如其所示》。我不禁又想,是否把一句话做成了霓虹灯装置是最有效的完成了从形象到非形象,从图像被压迫到图像逆袭语言的过程?

吴鼎,《人们言说这个世界而这个世界如其所示》

讨论形象与否,到了影像层面上则更为复杂,因为首先我们要解决一个“时间”形象与否的问题。“非形象”的小标题叫“叙事的运动”,可能是因为策展人在展览影像部分的野心与平面部分不尽相同,似乎认为,在这种“叙事艺术”的范畴里,需加以批判与挑战的“形象”是革命/商业故事片的叙事和电影工业流程——总的来说,非碎片化的集体主义线性思维。因此展览的影像部分有点粗暴地解剖了策展人心目中落后的、三段式的、纯粹讲究朴素唯物主义高潮的叙事方式。然而线性与形象思维之间的关系仍然要回到之前那个诗意的命题——时间本身是否形象?是否,打个比方,回忆(或者闪回)——一种最基本的把时间碎片化的技巧,你今天的早饭,就不是形象思维了呢?

影像单元里有两件位置面对面有关人与交通的作品我很喜欢,王轩鹤的《我闪》——艺术家在马路上模仿坐在轮椅上的残疾人,又在轮椅推到马路正中面对潜在危险的时候因为害怕被车撞而弹了起来;魏源的《呻吟》,用成人电影里的呻吟声为武汉的交通堵塞配音。这两个打破时空一致性极简主义的尝试朴素得让人发笑。西方理论界,无论文学还是艺术都已经讨论了至少六十年的碎片化叙事,此类简单的尝试比2000年代流行的基于电子游戏和互联网的当代艺术作品更直接、也更清楚地点明了“任何叙事皆可轻易被改造”这个当代艺术格外有兴趣表达、实际上却非常简单的事实。

王轩鹤,《我闪》

众所周知,用“新-”或者“后-”或者“反-”甚至“泛-”开头的词语和展览标题早已数不胜数,而“非-”作为一种前缀,我第一次意识到,比前面那些可能性大得多。我们本来好像知道什么是“形象艺术”,甚至我们本来好像还知道什么是“新形象艺术”,我们也自以为知道什么是“抽象艺术”或者“先锋艺术”,然而在“非-”这个前缀的领导下,这些都只是子集。所有“形象”之外的东西就全被并成了补集——当然我们不是在做数学,我们位于一潭骄傲的泥水正中,不屑于有固定的外延,于是,任何边缘不定的大补集就随时可以变种杂交。

因此“非形象”,这样一个橡皮泥词语,不得不说,吸引人进入了一片灰色沼泽地。

汤南南,《铸浪为山》

重要的不再是纯粹反对什么

而是作品背后的那些研究

B=《外滩画报》

S=孙啟栋(“非形象”策展团队成员)

B:能不能介绍一下这场展览每一个版块的理念。

S:第一个版块叫“形象的塌陷”,我们用了汤南南、孙逊、汪建伟的三件作品想揭示形象存在的问题,形象的不确定性,形象背后的集体主义叙事之不可靠的问题。第二个版块叫“方案抽象”,想告诉大家抽象不只是抽象画面,虽然展现出来的画面是抽象的,但是抽象的画面背后是不同的研究脉络。第三个版块是“图像之间”,从单画面进入到多画面,讨论画面之间的灰色地带。第四个版块是“反电影”,也就是形象思维在电影当中存在的问题,而在我看来,要想有效地反思电影的问题,就要在电影的每个制作环节上反思。比如表演、对白、后期剪辑等等。

B:到底什么是非形象?非形象,与抽象,有什么区别?

S:理论上说,好像形象(figurative)的反义词就应该是抽象(abstract),但我们对此的解释要更宽泛。1942年的延安文艺座谈会上提出“文艺要为工农兵服务”,这直接造成了之后的美术创作偏向了苏俄社会主义现实主义。虽然改革开放以后,文艺要为革命服务这点已经不再被强调,但一切又投入了市场化的怀抱。如果说革命现实主义造成了图像的匮乏(桑塔格奚落中国人不想让照片太丰富),那么当今则是图像的泛滥:各种真人秀节目和电视剧充斥荧屏,每年600多部各种类型的电影在院线上映,艺术展越来越多……可是,在这些泛滥的图像背后,仍然是趋同的故事,趋同的理念。

B:所以你对抗的“形象”并非完全是西方艺术史意义上的形象,而是与中国的历史语境分不开的。

S:对,我们是对中国主流意义上意识形态的一种探讨。

B:作为观众,我觉得展览当中很多作品并不缺乏形象性,比如杨振中的作品《群众演员》。

S:所以我们并不只是从形式上讨论问题。在电影这个版块,我们想要的是对电影工业流程的一种反思与探讨,杨振中这个作品《群众演员》正是对表演的提问。

杨振中,《群众演员》

B:我感到“非形象”这个词语的反抗对象不太清晰。可不可以说,你谈到非线性叙事的时候,实际的意思是,反抗的对象是中国人过于具体的思维方式,只爱辨认形象,爱看故事的思维方式?

S:不仅是中国人这样,而是为什么人有这样具象的思维方式。当然中国人尤其喜欢看故事。我们现在对于故事的过分痴迷有问题。个人的审美习惯问题,里面当然有观众放纵自己的那一面,但背后也有引导,这种引导是不可忽略的。

B:你对大众叙事的这层批评,与展览当中包括的抽象艺术作品之间的关系又是怎样的?

S:抽象是针对具象绘画的。我们不只是展出抽象的作品,而是找到背后的各自历史脉络。比如80年代的作品有的有塔皮埃斯的影子,而现在的后网络作品是如何完成科技与艺术的融合的呢?如何打开这种丰富的褶子,是我们所期望的。

B:然而我有个问题,按照你的想法,也就是反主流叙事的想法,当代艺术本身就并不能说是一种主流叙事。几乎所有当代艺术作品都不能说是站在所谓“主流意识形态”那一边。

S:并非如此。有部分当代艺术现在正想站在主流叙事这一边。没有钱,这一切都是玩不起来的。

B:所以你反思的还包括21世纪的主流商业意识形态?在展览当中你认为哪几件作品能最好的阐释你们的策展理念。

S:比如梁钜辉的《游戏一小时》,表面上看上去是在工地里打游戏,然而真正的工人是没有闲暇时间的。这是对劳动这种形式的一种反思。曹斐的《谁的乌托邦》,拍的是东莞流水线上的工人,重要的不只是内容,而是在她拍摄这件作品稍后,正好有一首张韶涵的歌叫《谁的乌托邦》,同样的名字,你可以看到艺术家与大众文化对乌托邦探讨的不同。这里面有种对比,大众文化是要麻痹你,而艺术家则呈现给你一个粗糙的真实的东西。我们承认艺术的经济基础是金钱,但在这之上我们有态度的东西。而大众文化则是没有态度的。

梁钜辉,《游戏一小时》

曹斐,《谁的乌托邦》

B:这种态度是左翼社会主义的态度?

S:不是左或者右的态度,是人道主义的态度。

B:人道主义听上去仍然对象不明。

S:我认为可以包括所有对象。

B:然而显然展览当中并不是所有作品都能体现这种态度的。相当多的作品,尤其是抽象画,本身并没有任何政治性,比如徐累的作品。

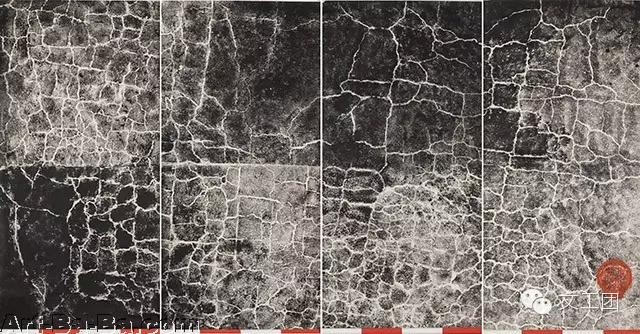

S:徐累的作品的演变是有内在政治性的。80年代的作品《裂变》,你看得出一个年轻艺术家接受西方冲击以后的努力,他去马路上刷画,实际上是非常先锋的作品,当然30年后,对面的新作品《气与骨》,画面非常美,风格非常纯熟。我们也希望展示这个过程,一个先锋艺术家变得市场化的过程。这是时代的问题,没有对错。

徐累,《裂变》

徐累,《气与骨》

B:我的感觉是,展览当中包括了很多85新潮的艺术家,而他们的作品被穿插在年轻艺术家的作品当中,然而这两个时代的作品的反叛对象似乎应该是不同的?

S:我并不喜欢用反叛这个词语,我更注重的是作品背后的研究(research)。所以这是为什么我们采用了“方案抽象”这样的词语,展览当中年轻艺术家的数码作品,表面上你看到的是抽象的画面,但背后的研究却来源不同。这里面有对科技与人类生活的关系的反思,而不只是抽象的画面。我的兴趣点并不是反对什么,他们的兴趣点也已经不再是纯粹的反对什么东西。

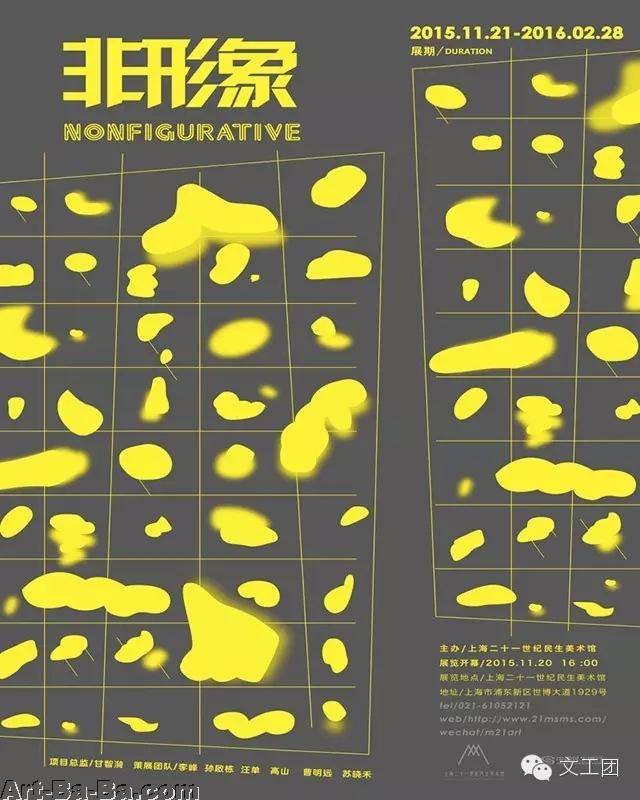

《非形象——叙事的运动》展览

2015年11月21日 ~ 2016年02月28日,每周二至周日 10:00-18:00

上海二十一世纪民生美术馆(世博大道1929号)