来源:艺术世界

文 | 何伊宁

上世纪六十年代,正值行为艺术在西方的兴起,艺术家纷纷以自身身体的体验来达到一种人与物、与环境的交流,强调行为的过程意义。1967 年,一位名叫理查德·朗(Richard Long)的年轻学生搭上了一班从伦敦滑铁卢车站驶往萨里郡的火车,开始了一段深入乡间的徒步旅程。

我们无从可知,理查德·朗是否从一张拍摄于 1950 年,名为《肯特郡的朝圣之路》•1(The Pilgrim's Way, Kent )的照片中获取了灵感,在那次徒步过程中,他在一片空旷的草地上来回的行走,直至地表上的草被踩平,露出了一道规则的线条。理查德·朗将这条人为施加在自然之上的印记用摄影的方式记录下来,并命名为《一条走出来的线》(A Line Made by Walking)。

从《一条走出来的线》开始,理查德·朗便以徒步作为艺术创作,在世界各地开始了不计其数的“行走”与艺术创作的实践,途径之地包括秘鲁、撒哈拉沙漠、澳大利亚、冰岛以及中国的云南及四川等地。理查德·朗的行走将诸如冥想、科学测量和行动等元素融为一体,除了在途中记录有行为艺术的作品之外,他的作品还包括绘有路线的地图,以及在徒步途中遇到和看到的事情的文字列表。

同那些偏爱行走的哲人一样,理查德·朗强调他漫步在一个地区时所产生的想法,“行走,既辛苦又愉悦,有发现的惊喜和经验的增长,放松而专注:行走是进行思考的好办法”。与此同时,理查德·朗将还他的思考以及视觉经验带到摄影作品中,在其 1972 年所创作的《行走在秘鲁的直线》(A Line Made in Peru)里,画面上开始出现了两个空间:即景物本身的空间和观众的空间。

介于摄影所约定俗成的客观真实性,观众往往被理查德·朗所创作的简单却极具象征性的摄影作品所深深吸引,感叹于自然界所带来的原始的美感。即便不能亲自前往,但正如卡特琳·古特(Catherine Grout)所总结的那样,“透过他的足迹,让我们去欣赏人类存在的事实,也知道如何透过简单的线条来平衡那些行走世界和动摇于世界的运动和力量。他那些理想化的影像其实是相当让人觉得心安的:一方面,地景图像是利用古典取景手法来制成的,展现的都是没有人类出现的空间;而另一方面,作品为我们呈现的世界是从人类身体的比例来开始诠释。”

另一位以行走作为创作的英国观念艺术家同样毕业于圣马丁艺术学院,1971 年,汉密斯·富尔顿(Hamish Fulton)沿着英国朝圣之路,从温彻斯特一直徒步到坎特伯雷大教堂,途中拍摄了大量的摄影作品,并且以日记的形式记录下他的感受。在其中一张名为《朝圣之路》(A Pilgram Way )的作品下方,汉密斯·富尔顿为画面中的密林小道标注了三行文字的注释:“北部丘陵的空径;沟通温彻斯特与坎特伯雷的古道;四月里的十天,165 英里的徒步”。虽然与理查德·朗一样介入无人的风景,但富尔顿的作品中却展示出一种叙事性,或者一种随着风景运动的倾向,这一可能源自朝圣之路本身孕育的历史隐喻及文化内涵,或者,正如本·塔夫内尔(Ben Tufnell)所分析道:“他的早期摄影作品往往通过某个特殊地点的经验来唤起心理状态。”

对于富尔顿来说,自己的行走就是艺术本身。 汉密斯·富尔顿将自己称作是“行走的艺术家”,正如他在艺术宣言中所强调的:“艺术从每一次徒步的体验中产生。每一次徒步都有它自己的生命,并且它并不需要被物化成艺术品。艺术作品可以被购买,而徒步却不能出售。” 此外,汉密斯·富尔顿也没有像理查德·朗那样直接介入到风景当中,他只是在行走的过程中拍照及写字,并将这些摄影作品和文字通过不同的组合,最终展现在博物馆和美术馆当中。

▲汉密斯·富尔顿,《汉密斯·富尔顿:走路》(Hamish Fulton,Hamish Fulton: Walk),2012,展览现场:Turner Contemporary,© Hamish Fulton, image courtesy: David Grandorge

▲汉密斯·富尔顿,《夜晚的光(意大利,1979)》(Hamish Fulton,Evening Light (Italy, 1979)),1979,摄影-文本作品(装裱),116×138cm,© Hamish Fulton, courtesy Maureen Paley, London

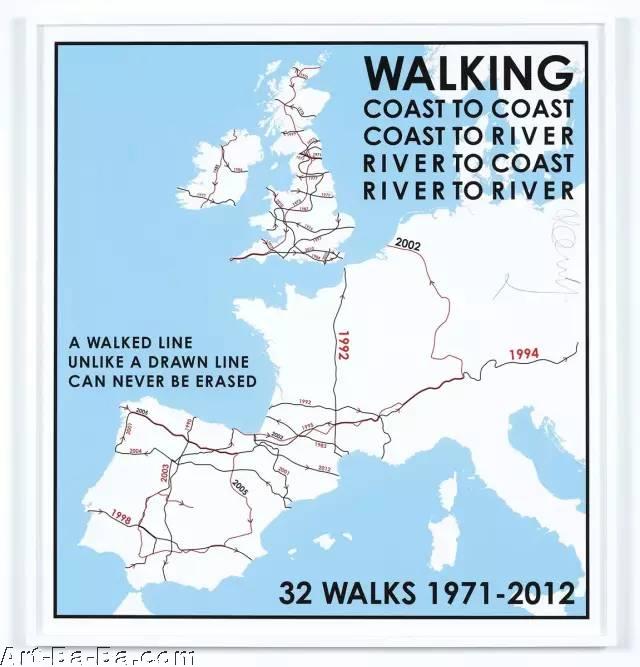

▲汉密斯·富尔顿,《32 段行走的地图,西欧,1971-2012》(Hamish Fulton, 32 walks map. Western Europe. 1971-2012), 1971-2012,印刷品(装裱),74×69cm,© Hamish Fulton, courtesy Maureen Paley, London

在十九世纪末到二十世纪初的几十年间,面对古老的路权、新兴制造业城镇以及周边乡村的开放空间和残留的公用地逐渐的失落,英国工人阶级开始成立人行道保护和徒步漫游的机构,并以保护国家公园和风景为己任。这种以徒步或漫游介入风景维护的模式,被美国人类学家温迪·J·达比(Wendy J Darby)同风景规划、进入景区的想法以及国家和阶级的权利联系在了一起。

作为美国新地景摄影的代表人物, 乔尔· 斯滕菲尔德(Joel Sternfeld)自上世纪 70 年代便开始在美国各地游历,专注于记录美国异化的社会景观,并探讨人与自然的关系。2001 年,斯滕菲尔德拍摄了一组名为《行走在高线上》(Walking the High Line)的作品,通过他所擅长的摄影语言,展示了高线在变成一座公共公园之前的自然状态,更通过照片强大的传播力量,阻止了它被拆迁的命运。

始建于 1929 年到 1934 年期间的高线(High Line)是一条位于曼哈顿西侧的废弃铁轨,全长约 2400 多米。它曾经是行驶于纽约市区的重要交通动脉,将全美各地的货物运送到商业和工业中心,然而这段铁路被便捷的高速公路所取代,于 1980 年停止使用。一群当地热心人士所组成的“高线之友”致力于保存和维护这条铁路,并尝试将它改造成类似巴黎的“绿荫步道”(Promenade Plantee)。2010 年,受到“高线之友”两位发起人的邀请,乔尔·斯滕菲尔德花费八个月的时间,沿着铁道步行进行拍摄高线在春夏秋冬四季的景观变化。这些色彩饱满的彩色照片透过斯滕菲尔德行进中的视点,将观众带入了一个既熟悉又陌生的场景,闲置的铁轨被杂草所覆盖,一直延伸到画面背景中具有典型现代主义风格的曼哈顿建筑群中。《行走在高线上》让更多人了解到那些“将要”消失的风景,见证了“高线”作为政治公共空间的演变。

▲乔尔·斯滕菲尔德,《可以看到帝国大厦的风景,2000 年 11 月》(Joel Sternfeld, A view with the Empire State Building, November 2000)2012 年印制,数码 C-Type,100.33×127cm,© Joel Sternfeld; Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York.

▲乔尔·斯滕菲尔德,《一条人造铁路,30 街,2000 年 5 月》(Joel Sternfeld, A Railroad Artifact, 30th Street, May 2000)2000,数码 C-Type,100.33×127cm,© Joel Sternfeld; Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York.

与乡村和郊区的徒步不同,城市中的漫游则不可避免地需要与其他行人有所交集,而那些隐藏在城市表皮之下的公共和私人的空间相互连接,更成为漫步者所不得不面对的挑战。 “私窥”、“跟踪”、“尾随”意味着对私人空间的介入和挑衅,这些往往和狗仔队(Paparazzi)捆绑使用的词汇却成为个别将现实与虚构结合起来的摄影师创作的动力。纽约观念艺术家维托·阿肯锡(Vito Acconci)在 1969 年完成的《跟踪》(Following Piece)中,阿肯锡在路上随机寻找一个行人,尾随他 / 她在城市中移动,直到对象进入建筑内部——私人场所。

而在十一年后,一位来自法国的女摄影师也在她本能的冲动下,展开了名为《请跟随我》(Suite Venitienne)的摄影项目。在过去近三十年的创作过程中,法国摄影师苏菲·卡尔(Sophie Calle)一直以其兼具个人化与艺术性的摄影作品,尝试模糊并跨越公共与私人领域的边界。“我在街上跟踪陌生人好几个月了。这是为了跟踪他们的乐趣,而不是因为他们对我来说特别有趣。我在他们没有意识到的情况下拍摄他们,记录他们的行动,然后最终失去他们的踪影并忘记他们。 1980 年的 1 月末,在巴黎的街道上,我跟踪了一位在几分钟后消失于人海中的男人。那天傍晚,很巧,有人在一个开幕场合中向我介绍他。在我们的谈话中,他向我说他正计划到威尼斯旅行。我决定去跟踪他” 苏菲·卡尔在 《请跟随我》作品中开门见山。

然而和维托·阿肯锡的实践所不同的是,苏菲·卡尔作为一名女性,将传统意义上作为“狩猎者”的男性角色全盘颠覆了,她在拍摄的过程中将自己演绎成为私人侦探,去满足自己跟踪的乐趣。在一次展览中,苏菲·卡尔将 55 张黑白照片,以及 23 篇文字以及 3 张地图组成的作品置于画廊两面相邻的墙上,给观众带来了关于他们是“谁”,以及“为什么”要拍摄的问题。

而英国摄影师大卫·贝茨(David Bates)则将从电影《潜行者》(Stalker)中获取灵感,用一组富有诗性的图像传达出他对地点、边界和西方消费主义等观点的隐喻。安德烈·塔可夫斯基(Andrei Tarkovsky)在《潜行者》中探究了人类灵魂本质,故事讲述了一位寻求灵感的作家和为探明真相的科学家欲踏上一片变幻莫测的死亡之地。在一位训练有素、经验丰富的潜行者的带领下,他们即将穿越的是一片有着千变万化陷阱和圈套的地带“The Zone”。传说,这个在二十年前因陨星坠落而荒芜的恐怖地区中有一个叫做“The Room”的囚室,它能满足人们潜意识里最深层的意愿和欲望。然而在进入地带的边界时,他们对于到底要满足何种欲望的恐惧随之增加,最终决定计划取消。

2011,大卫·贝茨来到电影的拍摄地——爱沙尼亚中世纪城市塔林,与当地人语言交流障碍以及文化的差异都加深了艺术家对这座陌生城市的思考。在以《地带》(Zone)为命的作品中,艺术家构建出了电影中的“潜行者”形象,并把自己想象成为在“潜行者”带领下进入边界的作家。观众跟着大卫·贝特的镜头进入了一个接一个公共/私人的空间,以主人公的视角去观看这座正在经历政治、社会和经济结构转型的城市。而艺术家正是将位于前苏联东/西边界的塔林比喻成《潜行者》电影中的“地带”。

▲大卫·贝茨,《潜行者》,(David Bates, Stalker),2001,摄影,艺术家|图片提供

▲大卫·贝茨,《被跟踪的一对》,(David Bates, Couple Stalked),2004,摄影,艺术家|图片提供

古代人对了解他们自身和他们周围世界有着非常强烈的渴望,伴随着人类永无止境的发现与探险旅程,展示生活周边地区和更广袤土地的地图被制作出来了,或者换句话说,当漫游和行走产生寻路的要求时,地图便应运而生了。无论是依赖传统的印刷版地图或是高科技的谷歌卫星定位,以地图作为基础来创作,通过地图的指引去冒险和旅行是当代艺术中非常流行的实践方式,英文中将这种创作方式称作 Mapping, 中文里做“映射”解释。

英国摄影师凯特·梅勒(Kate Mellor)和马克·鲍尔(Mark Power)是最早在摄影领域使用映射策略的艺术家,他们纷纷通过地图在空间中的映射,以地点为观察单位来界定一个区域的边缘和边界。1997 年,凯特·梅勒按照英国地形测量局(Ordance Survey Landranger)制定的地图,沿着英国海岸线行走,尝试界定人类活动允许范围内的海岸边界。而马克·鲍尔则在一次偶然翻阅《伦敦 A-Z》地图的时候找到灵感,最终用了 26 张影像去探讨并展示了大伦敦作为一个行政单位的边缘。

早在 1989 年英国开始修建跨海铁道时,凯特·梅勒便开始了她具有代表性的《岛:海滨》( Island: The Sea Front)项目。基于军事中常用的网格参考系统,凯特·梅勒使用了一台 Widelux 全景相机,每隔五十公里拍摄一张相关地点的全景照片,她在整组照片统统采用了相同高度的视点,并将海平面置于整个系列当中。虽然相隔五十公里的取点并没有什么观念的意涵,但凯特·梅勒始终将视点保持一致,智慧地避免了在选择拍摄对象时的取舍,并保留了作品中海岸线景观的可读性。作为一个长达八年的项目,凯特·梅勒花去大量的时间从一个边界到达另一个边界,完成了这组将地理、历史和文化构建联系在一起的,讨论摄影和边界的重要作品。

相比凯特·梅勒严谨的科学实验精神, 马格南摄影师马克·鲍尔拍摄《26 个不同的结局》(26 Different Endings )的初衷则富有戏剧性。2003 年的春天,马克·鲍尔正在伦敦西部的一个地方享受野餐,在他不经意的翻阅了《伦敦 A-Z》(London A-Z) 地图时,他发现眼前流淌的一条小溪出现在地图最外的边缘上。自从 1935 年,英国女画家菲莉丝·皮尔萨尔(Phyllis Pearsall)开始亲自绘制这份名为《伦敦 A-Z》的地图后,伦敦的边界每年都会有所扩展,正如马克·鲍尔所说:“每年都有人会确定伦敦的边缘应该在哪里结束;伦敦周边的哪些地方应该被包括在内,哪些不应该,而这个项目则是去探索那些不幸被规划在地图边缘的地点。”

《26 个不同的结局》正是对应了《伦敦 A-Z》中 26 个字母的排序,画面中那些丛生的灌木、被路障拦截的路径、废弃的车站和空无一人的房子都再次验证了马克·鲍尔眼中,那些被划分在伦敦边缘上的“不幸”地点。无论是凯特·梅勒通过影像所测绘的英国海岸线边界还是马克·鲍尔所寻找的伦敦城市边缘,通过地图为基础的映射都代表了一种抽象思维,指引着艺术家在创作中尝试不同的探索,透过一种事物来理解不同的事物。

▲马克·鲍尔,《“22 西”(选自《26 种不同的结局》系列)》,(Mark Power,“22 West”from“26 Different Endings”series)摄影,2003-2006,艺术家|图片提供

▲马克·鲍尔,《“38 北”(选自《26 种不同的结局》系列)》,(Mark Power,“38 North”from“26 Different Endings”series)摄影,2003-2006,艺术家|图片提供

▲马克·鲍尔,《“57 东”(选自《26 种不同的结局》系列)》,(Mark Power,“57 East”from“26 Different Endings”series)摄影,2003-2006,艺术家|图片提供

▲马克·鲍尔,《“93 东”(选自《26 种不同的结局》系列)》,(Mark Power,“93 East”from“26 Different Endings”series)摄影,2003-2006,艺术家|图片提供

▲马克·鲍尔,《“148 南”(选自《26 种不同的结局》系列)》,(Mark Power,“148 South”from“26 Different Endings”series)摄影,2003-2006,艺术家|图片提供

▲马克·鲍尔,《“21 东”(选自《26 种不同的结局》系列)》,(Mark Power,“21 East”from“26 Different Endings”series)摄影,2003-2006,艺术家|图片提供

1913 年,约翰·西梅尔(George Simmel)在《风景哲学》艺术中写道:“逐步延展和净化对自然最初始印象的过程,开启了风景的艺术层面涵义,这种过程也将风景的一般涵义彰显出来。艺术家所做的就是把它从混沌和无止境的世界取出,只要它一被取出、接受,在某一特定的范围内,就会被紧紧掌握,并使之形成一个统一体,拥有属于自己的特殊涵义,并切断与宇宙的连线,以便能够跟自己更紧密结合。”

那么,以何种形式,或是在怎样的范围内将风景抽离,并最终赋予其独特的涵义,则成为英籍华裔摄影师王岩(Yan Wang Preston)针对景观摄影的方法学所展开的思考。面对迅速变化的长江景观,在经过一系列身体力行的考察之后,从 2010 年开始,王岩用谷歌地图将长江等分成 63 个点,每两点间确切相距 100 公里。借助一台大画幅相机和超出常人的勇气和决心,王岩在四年的时间里将这每 100 公里上的“客观”风景纳入了《母亲河》(Mother River)的宏大叙事之中。

正是通过使用深映射(deep mapping)的策略,艺术家巧妙地避免了拍摄那些通常意义上的“象征性地点”,以及当代景观摄影中奇魅化的滥觞,“打开了观察那些一直存在但并不引起关注的日常景观的可能性”。正如英国摄影文化学者大卫·贝特所评论道:“这些照片提供了所见或未所见知识的空间,以及观看微观及宏观维度转变和变化的方式。对于一条河流从源头到末端转变的隐喻化,提供了一条构想我们地理文化关系的路径,以及将我们的想象沉浸在我们自己安置自己的环境当中的方法。”

▲王岩,(Yan Wang Preston, Mother River),Y2,2010-2014,© 王岩(Yan Wang Preston)

▲王岩,(Yan Wang Preston, Mother River),Y25,2010-2014,© 王岩(Yan Wang Preston)

从广义来说,摄影和行走都是人们认识世界的途径,而艺术家以步行作为当代摄影创作的方式,或将摄影当作思考行走与其他主题关联的纽带,归根结底都关乎个人的自身体验,以及将这种体验转化为艺术的过程。