来源:289艺术

田霏宇,意大利裔美国人,著名策展人,自2011 年起至今任尤伦斯当代艺术中心(UCCA) 馆长。曾担任著名当代艺术刊物《艺术界LEAP》编辑总监及执行出版人。作为中国和国际当代艺术界最为活跃的人士之一,研究、撰写、出版了大量关于中国当代艺术的著作,并且策划了诸多极具代表性的展览。这次他说的是“年轻艺术家入史更难了”。这是对话的节选。

田霏宇:“年轻艺术家入史更难了”

文︱Art289记者 管鹍鹏

图︱Art289摄影记者 李毓琪 发自北京

Art289 编辑_ 陈静怡

田霏宇一年到头满世界飞,每天行程都安排得很满。尤伦斯当代艺术中心馆长是他现在最主要的身份,但向国外推介中国当代艺术,特别是中国当代艺术的新面孔、新面貌,也是他的日常事务。他策展了2014 年军械库展览的“聚焦· 中国”单元,还刚刚在TED 上向全球观众分享了中国当代艺术近二十年的转变。今天的田霏宇已经成为中国当代艺术的重要推手。

上世纪末对中国当代艺术发生兴趣,2001 年来到中国,在当代艺术圈晃荡了十几年的田霏宇,见证了798 艺术区的崛起,也见证了中国当代艺术由地下走到地上、又一直走到今天的整个过程。

田霏宇在央美做过客座教师,当过《艺术界LEAP》的编辑总监,讲一口流利的普通话,对中国当代艺术的生态和变迁也是门儿清。田霏宇对当代艺术中发生的各种变化都持一种温和而现实的态度,也许是在阅读中国当代艺术这部幅员辽阔的大书时,他总有西方当代艺术史作为参照。正是这种视角,让他得以“同情之理解”,更满腹信心地参与中国当代艺术的变革。

模糊性既是当代艺术的“墓志铭”,又是它的“通行证”

徐震《只要一瞬间》 2005年 供图|尤伦斯当代艺术中心

Art289 :能否描述一下您对2014 年中国当代艺术的总体印象?

田霏宇:去年几个主要的趋势混杂在一起。一个是中国当代艺术的国际化到了一个新的起点。这个趋势从2013 年底就开始了,比如大都会美术馆的中国艺术展、2014 年军械库展览,都是从2013 年底开始,并给2014年打下了一个很好的底子。2014 年下半年还有K11 和巴黎东京宫合办的中法艺术家联展、纽约古根海姆美术馆举办的汪建伟个展,从这一连串事件,可以看出国外对中国当代艺术新的关注方式,即从把中国当代艺术当做一个集体现象、国家趋势的关注,转向了对个体艺术家和某个艺术潮流或运动的关注。

在国内,最明显的趋势是很多私人美术馆的诞生和官方美术馆的改革。从2013 年底创立的南京四方当代美术馆,到上海这两年新建的余德耀美术馆、龙美术馆、民生二十一世纪美术馆,这些动作大部分发生在上海、江浙一带,当然,北京也有红砖美术馆的重启,表明了民间在中国当代艺术界已经成为一股新的力量。

中国美术馆新馆开始修建,也是一个很重大的消息。但我更关注艺术机构层面的变化。这一届上海双年展更加成熟,开始确立自己的权威地位。我刚参加了三亚艺术季的评选,觉得这个机制还是蛮健康的。本土的很多机构都在向比较成熟的方向发展,开始发出自己的声音,这是值得注意的。

Art289 :您说过,一座好的美术馆“是对一座城市的馈赠”。美术馆应该发挥什么样的功能,才算是对一座城市的馈赠?

田霏宇:我们一般会从圈内的角度,看一个美术馆做了谁的展览,技术层面是如何实现的等比较专业的问题。但更重要的一点是,美术馆怎样和所谓的普通观众发生关系,怎样吸引更多的人,给他们提供一个观看和思考的平台。还有展览以外的层面,比如教育活动;宣传和讲述机制,就是怎样去表述你所做的这些事情。

非营利机构和商业画廊最大的区别就在于它面向的群体必须是整个社会,而不是潜在的买家。

Art289 :您觉得中国的美术馆在这方面做到了怎样的地步?

田霏宇:每年都有很大的进步吧。今年我也看到我们(尤伦斯当代艺术中心)周围一些机构做的一些很有趣的活动。比如民生的“诗人走进美术馆”、红砖美术馆举办的关于福柯的论坛。

Art289 :从总体上看,中国的美术馆,其功能发挥得充分吗?

田霏宇:中国的美术馆发挥空间是有极限的,它能够提出的问题就那么几个,而且是比较委婉地提出。但艺术的好处是,有委婉的可能性,没必要非说得那么直接。艺术本身就带有一种模糊的倾向,可以很侧面地切入很多社会现实。

Art289 :您希望美术馆能更多地与公众发生关系,但以当代艺术为主的美术馆似乎在这方面面临着更多困难,因为大众对当代艺术的接受程度本来就没那么高,当代艺术界又比较圈子化。这会不会是个无法解决的问题?

田霏宇:这个问题不只是在中国,国外也有。所以,要多找一些能够让公众消化当代艺术的渠道。最简单的就是商业,通过一些跨界,与时尚、品牌做一些容易理解、现场性特别强的活动。

花那么大精力做一个美术馆,绝对不会是为了一个小圈子。好的艺术绝对不是圈子化的,2013 年尤伦斯做得最圈子化的展览就是“没顶公司”的展览,但我相信,这个展览,普通观众看了还是会有很大的收获,我不想低估观众的理解能力。

当然,有些艺术家会故意把作品做得比较微妙,比较难懂。但这正是我们的任务,就是想办法把它解释清楚,给观众提供理解、介入和参与的可能性。完成这个任务并不简单,当代艺术的确有内向的问题,这未必和其他的圈子很不一样。但模糊性既是当代艺术的“墓志铭”,又是它的“通行证”。

在非西方里面,中国是最大的一股力量

颜磊2009年个展“追光(升级版)”由灯箱、艺术家设计的壁纸墙面、特制的闪烁地面组成,多维“升级”地传达出艺术家作品中一贯的模棱两可的批判性的复杂含义和在讽刺中充满矛盾的情感以及进退维谷的精神状态。供图|尤伦斯当代艺术中心

Art289 :您在1990 年代就开始关注中国当代艺术,时间过了近二十年,以你的眼光看,中国当代艺术最大的变化是什么?

田霏宇:最明显的变化就是合法化吧。那时候,信息特别有限,不仅市场、圈子没有成形,互联网也不发达,我的中文也不好。我在美国很好的大学(杜克大学),那里的图书馆也很好,但能搜集到的只有一摞杂志,里面有跟中国当代艺术有关的文章,所以我很想到现场去感受一下。我最早接触中国当代艺术就是通过有限的几个大型展览,比如1998 年,高名潞在亚洲协会做了一个中国当代艺术的展览(“由内到外:中国新艺术”);还有侯瀚如做的“移动的城市”。现在几乎每年都会有一本当代艺术的新杂志出来,还有图书出版、网络信息,已经很泛滥了。

Art289 :当时您了解其他国家的当代艺术吗?

田霏宇:我本科的时候都是从文化理论、文艺理论这些学科出发关注当代艺术的。那时候齐泽克(Slavoj Zizek)、杰姆逊(Fredrick Jameson)经常来演讲。美国那时的很多话语,都是关于全球化、多元文化的,属于“克林顿时代”晚期吧,从那时起我开始对非西方的东西感兴趣,我认为在非西方里面,中国是最大的一股力量。想去了解这么一种文化,学这么一种语言,索性就从可能性最大的一块——文化艺术入手。其实从那时起,就有很多关于中国崛起的话语,当然和现在没法比。

Art289 :您对中国那时当代艺术的印象是怎样的?

田霏宇:那时觉得特别真实,完全是一股另类的力量。这些人(中国当代艺术家)多多少少都处在一种反抗的状态、异常的状态。艺术不是一个市场的门类,也不是一个正常的职业,谁做了艺术家,肯定是有一些东西需要通过艺术去透露、去讨论。

从现在看,中国当代艺术已经摆脱了地下状态,好处和坏处是一样的。中国当代艺术现在变成了那么庞大的一个语境,刚从大学毕业的小孩,就可以到艺术中心去工作。

Art289 :好的一面比较容易看到,坏的一面是什么呢?

田霏宇:那个时代艺术家之间的交流还是比较顺畅的,个别的艺术作品也比较容易给人留下印象。

那时艺术家更自由一些,作品实验程度也更高。现在大家在创作时,多少会带有市场的考虑。也不是说为市场创作,而是不想做出一些不好处理的东西,没有以前那么愿意乱来。这也就是为什么前几年开始出现各种形式的艺术小组,其实就是在这些小组的名义下,可以做一些不负责的东西,没那么成熟,更加即兴的作品。

但是这种情况已经开始改变了,比如在798 艺术区门口的宏源公寓里,出现了一个小空间叫A307,经常会做一些很小的展览,一些很不错的年轻艺术家会在那里做一些好玩的东西。

有那么几年,各种变化进程同时进行,比如职业化。1990 年代,还没有当代艺术方面的教育和培训,但在2002 年、2003 年前后,各大院校开始开设当代艺术课程,比如杭州张培力创办的新媒体系,央美也开始有相应的改革。这就使当代艺术告别了以前那种叛逆的精神。

告别了也挺好,等于有了一个地上的语境、框架和系统,这是当时大家都向往的东西。不过,它带来了一种新的状态,比较危险的是卡在中间的那一代艺术家。有的艺术家在地下时期就获得了比较高的地位,有的却没有,但时代的要求已经改变了,每个时代有每个时代的要求。就像上世纪二三十年代,电影一下子从无声发展到有声,很多在默片里演得挺好的演员很快就被淘汰了。

现在的70 后、80 后这波艺术家一毕业就面对着我们现在这么一个体系。但在1990 年代末和21 世纪初有一个比较大的断裂,比“转折”还要突然,还要彻底。

Art289 :为什么会如此突然?

田霏宇:肯定跟大环境有关。比如说到了2000 年,上海双年展可以很公开地去做当代艺术展;到2002 年,广州三年展也是如此。还有798的兴起,画廊区、艺术区的概念出现,使当代艺术这个领域可以放到整个城市生态里去看待了。

这些最基本的合法化从那时建立了,再加上2005 年、2006 年前后,艺术市场开始走入蓬勃发展的时代,国内的力量开始形成,而之前很多藏家都在国外。

我是2001 年至2003 年在北京,后来离开了一段时间,2005 年底、2006 年初又回来的,当时随便跟人吃个饭就发现左边的人在办一个媒体、右边的人在准备建一个美术馆,对面的人是个新入行的藏家,而他旁边坐着的那个人所经营的国外画廊将要在这里开业,整个艺术行业处于一个匆忙的基建阶段。直到2010 年以后,速度还是很快,但已经正常很多。

Art289 :回来的时候有种大吃一惊的感觉?

田霏宇:对。我那次离开之前在一家非营利空间工作过一段时间,那时候的798 艺术区还非常低调。后来At Cafe 出现,在798 能喝上一杯咖啡,就觉得特别新鲜。以前很多艺术家是住在798 里面的,现在住在这里的艺术家已经非常少了。

Art289 :现在西方对中国当代艺术的理解到了什么程度?

田霏宇:充满了误解。10 年前、15 年前,中国当代艺术急切需要与国际系统发生关系,现在国内的系统这么成熟,已经完全没有这个必要,艺术家不用在国际上成名,他的作品在国内就可以做展览,也可以卖得很好。所以就没必要那么敬佩西方,把自己摆得很低,这个焦虑已经不存在了,在颜磊的作品中我们就可以看到对这种焦虑的讽刺。这是非常好的现象,已经走出了1990 年代的状态。

现在的问题是,如果要把新人放在全球语境里,把他们的创作有效地注入国际讨论当中,未必那么简单。西方现在处于一个有问题的阶段,掌管那些大艺术机构的人、最有话语权的几位大策展人,包括小汉斯(Hans-Ulrich Obrist)在内,他们的观念都是1980 年代至1990 年代形成的,已经和现在不大对得上,有点脱节。

我不方便指名,但2013 年威尼斯双年展主题展所选的3 位中国当代艺术家,就是很典型的例子。如果说10 年前选了这3 个人,是完全让人信服的。国外的信息更新不够快。很多国外策展人在中国的行程都是我安排的,但是,当我们把新人放在他们面前的时候,他们还是会选择之前的艺术家。我想,现在的艺术家还是没法以自己的作品取代之前的艺术家,因为现在中国的年轻艺术家好像不需要讨论所谓的中国话题。

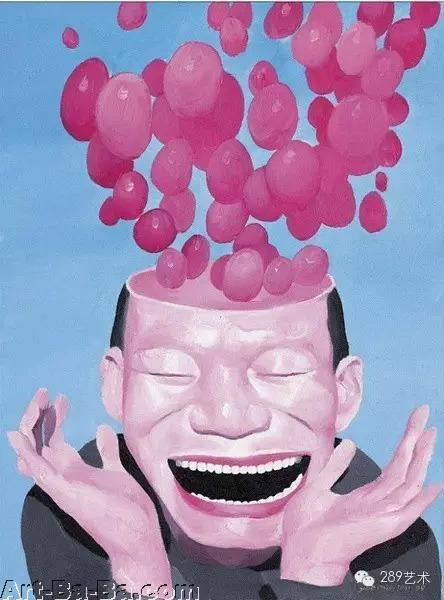

“F4”之一岳敏君的作品

Art289:所以西方对中国当代艺术的了解主要还停留在F4(方力钧、岳敏君、张晓刚、王广义)这些艺术家身上?

田霏宇:这里有一个全球的问题,对艺术的关注变成了对艺术市场的关注。西方了解当代艺术的一个途径就是拍卖图录。

Art289 :除此之外还有什么误解?

田霏宇:我印象特别深刻,纽约有一个很有名的评论家、艺术史家杰德· 珀尔(Jed Perl),2008 年北京奥运的时候他在《新共和》(NewRepublic)上发表了一篇文章,把岳敏君的作品理解成政府宣传。那个杂志当时还是挺好的,应该算是美国左派的一个杂志,现在刚刚完蛋。其实我也是一样的,在来中国之前,提到中国,就是一个共产主义国家,跟被妖魔化的苏联是一样的。如果你不在这儿,就很难理解这里的日常生活的质感,所以现在西方在解读中国当代艺术时,首先还是会问到审查制度。他们对这个特别迷恋,有一种很浪漫的想象,想得非常绝对,他们觉得中国艺术家就像叛徒,西方很难跳出这种思维。现在一些人已经不再这么想了,但是很多人不会主动地去更新思维。

Art289 :彭禹说中国当代艺术在国际上的形象就是一个“钱包”,比如上届威尼斯双年展,几乎成了中国艺术的地摊,您怎么看这个现象?

田霏宇:是有这个问题。但那是威尼斯双年展的外围展,大家不会看的,你办再多外围展都是没用的。大家看的是主题展和国家馆,如果中国要提升软实力,必须把国家馆做得更好。

Art289 :2014 年您带中国艺术家去了纽约军械库,您觉得国外对这些作品的理解到了什么程度?

田霏宇:去军械库最大的工作其实就在话语层面,我想传达的一个核心信息就是中国已经出现了一代新的艺术家,他们获取资讯很方便,已经理解了自己的创作所处的世界语境,他们的考虑更加个人化,和以前那种对集体的判断是不一样的。这一点其实做到了,但做得多好就不好说了。

Art289 :您刚才说中国的新一代艺术家似乎不需要讨论中国话题,这是一个很重要的问题,之前的艺术家上来就是中国的文化符号,大的国家议题,中国身份很容易凸显。现在的年轻艺术家开始摆脱这些东西,西方好像一下子不知道该怎么为他们命名了?

田霏宇:对。两边都有问题。确实很大程度上是因为西方解说者的惯性思维造成的。但同时还有一个原因会引起误读,那就是现在很多年轻艺术家在作品中没有明确的表态。有一种倾向就是,很多作品是限定在一个特定的框架里绕小圈子的,这种作品很难走出去并引起有影响的讨论。

这一代年轻艺术家最大的特色就是他们没有集体的特色。他们涵盖的可能性是很多的,身份上的、性倾向上的,包括地域性上的,还有媒介和语言方面的,是个很多元化的状态。我觉得这一点挺健康的。

Art289 :您所说的框架是过于偏重个体经验还是理论框架?

田霏宇:我觉得是大环境的问题。很多问题不能明确地去说,只能微妙地去说,有可能说不出来,说出来大家也看不懂,所以也不怪他们。1990 年代产生的可能是一些后来被市场容纳进去的反抗的、标志性的东西,现在的自由度产生的可能是些看不出是什么东西的东西。这不仅仅是将批判隐藏得深一些、表达得含蓄一些的问题,这代人整个的主体性是这样的,他们不一定很明确周围的压力从何而来。

Art289 :您前面说,中国的市场已经可以自己玩下去,同时您也觉得国外的大型展览、博览会对中国艺术家非常重要?

田霏宇:对。

Art289 :那么,抛开市场系统,您觉得中国现在形成了自己对当代艺术的评判系统了吗?

田霏宇:你是说话语上?我觉得完全形成了。反过来说,2014 年曾梵志在卢浮宫做的展览,完全基于中国的判断,而且这个判断还被输出到了法国,包括策划展览的方式,也非常中国。

Art289 :中国当代艺术到了输出自己判断的地步了吗?还是这根本不应该成为一个问题,随时都应该这样做?

田霏宇:反正我觉得,艺术应该尽量多元化,不能说只能有一种声音。艺术应该是个民主的平台,一件事情,你有本事让它发生了,那大家就得去讨论它、消化它。

Art289 :有人认为中国艺术家大多仍然处在一个模仿西方的阶段,中国的当代艺术还没有真正的原创性出现,您怎么看待这个问题?

田霏宇:中国的原创性当然已经出现了。所谓的模仿也是很难定义的。来尤伦斯之前,我策划了耿建翌的一个展览。他有一件作品,像一个照相机,通过一个小孔,把外面的场景投射在黑匣子里成像,都是扭曲和模糊的。我问他为什么做这样一件作品,他说,很多东西到了中国都被歪曲了,认不出是什么东西。

在中国,确实有那么一段时间,由于信息的不对称和传达的难度,或者时间的落差,就产生了所谓的模仿的说法。其实现在回过头看,也可以从中看到非常有趣的现象。比如罗中立的《父亲》,是在他看到美国照相写实主义画家查克· 克洛斯(Chuck Close)的作品半年后出现的,这件事他自己也说过。但一件作品如何启发了另外一件作品,是很难说的。艺术史就是这样一个传达的过程,说模仿是不太准确的。再加上了跨文化、跨系统的层面,模仿这个说法可以探讨的余地还是很大的。

PS:本文选自《289艺术风尚》2、3月合刊。

来源:289艺术

田霏宇:打猎式的收藏和集邮式的收藏都不成立了

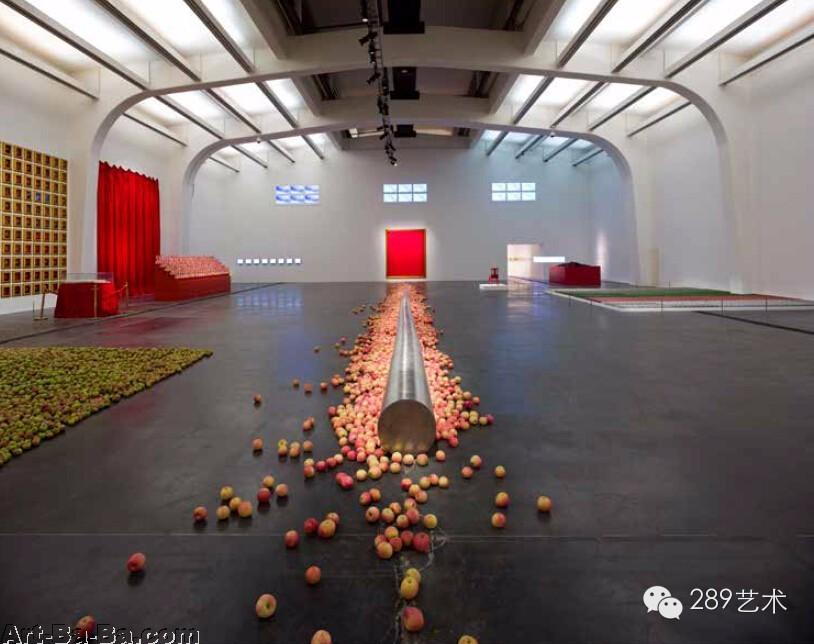

2012年“顾德新:重要的不是肉”展览现场。 这是顾德新最大规模的回顾展,集结了近三百件艺术作品,涵盖了艺术家从1970年代早期绘画作品,直至2009年其艺术生涯中最后一件作品,呈现了顾德新艺术家身份的完整轨迹。摄影|Eric Powell 供图|尤伦斯艺术中心

打猎式的收藏和集邮式的收藏都不成立了

Art289 :就像您前面提到的,中国的艺术市场已经很成熟了,那么对西方藏家来说,中国是不是已经失去了处女地式的价值,从而抛弃中国的当代艺术?

田霏宇:不会,西方对中国的兴趣是永远的。2000 年初我刚来的时候,有一种普遍的心态是,中国会不会是第二个俄罗斯。前苏联解体的时候产生过一波政治波普,在西方涨了一段时间。后来因为市场操作等各方面的因素,跌得一塌糊涂,我所在的杜克大学有这批作品的最大的收藏,最后放在那里完全不值钱,想处理都处理不掉。所以当时中国也有很多人怀疑,会不会再过五年十年,也会是这种命运。但事实完全不是这样,大家的处境比那时好了十几倍。

对于中国当代艺术,已经产生了新一代的西方藏家。我可以举个例子,有一个皮肤科医生,做了一批中国年轻艺术家的录像作品的收藏,做得特别精彩,很精确。现在有很多做金融的人非常聪明,他们本身是做对冲基金、做私募的,对整个宏观环境有很全面的观察,然后再去看艺术。那种大买年轻艺术家作品的投机式收藏,已经跟国际趋势没多大关系了。

这些年,中国的市场系统也成熟了很多。虽然拍卖领域还是有庞杂的情形,但不可忽略。一级市场已经成熟了很多,画廊的工作心态和工作方式已经很国际化了,他们知道如何理解艺术家的利益,如何把艺术家塞进公共收藏,或者好一点的私人收藏。

Art289 :现在西方人收藏中国当代艺术和尤伦斯那一拨藏家的做法最主要的不同是什么?

田霏宇:我觉得尤伦斯当时是打猎式的收藏,就像海明威在非洲打大象一样;希克(Vli Sigg)是集邮式的收藏。现在,这两种收藏方式都不成立了,除非你是俄罗斯富豪那样的人。

其实不只是西方藏家,我认识更多的是中国藏家,大家都在想怎么更好地利用手里的闲钱,朝着一个具体的方向去收藏,不能有那么普遍的野心了。

每个人都是自己时代的产物,尤伦斯和希克偶遇了那么好的时代,以各自的方式作出了相应的贡献,比如希克对香港M+ 美术馆的捐赠,尤伦斯建立了这样一座美术馆。其实现在这个美术馆和尤伦斯的藏品没多大关系了,虽然也会有“权利最大化”和经济上的考虑,但确实也想着如何“为人民服务”。

Art289 :你怎么看当代艺术的市场前景?

田霏宇:我特别不擅长预测这个大市场。我一直认为有泡沫,但一直没有破,或者说,破了就破了,过一两年又回来了。我觉得有一个大趋势就是,当代艺术在当代社会里的一个状态在无限量地变大。这可能跟财富集中这个趋势有关。2014 年法国经济学家皮凯蒂(Thomas Piketty)出了一本书叫《21 世纪资本论》,就在说经济的不平等。其实艺术市场就是这种宏观的、不平等的一个绝佳例子,因为只有有了那百分之一或者百分之零点一有能力去消费艺术品的人存在,才使得我们这个领域有饭吃。

视觉艺术不像诗歌那么惨,因为它会产生一些物品,当成商品买卖。这种商品的流通,卷入的这些钱可以维持整个系统,这个模式其实是非常聪明的。艺术这个领域能够立足,形成自己的主体性,是很可贵的。我们刚才谈批评不独立,但是在文艺这个大领域中艺术是有一定独立性的,相对电影和出版,艺术领域更有独立性。

2012 年开始严格实施海关政策,必须按照市场价去报关、押保,其实这些政策一直都有,只是之前的要求没那么严。这对我们的工作造成了很大的负担,但这些麻烦也是应该的,因为每个国家都有自己的税收政策。

很多人都会觉得这会不会是限制海外艺术家进入中国,要推出中国文化呢,但在我看来这就是一个纯粹技术层面的法律,其中没有意识形态。但客观结果是,如果你要经常做一些国际性展览就会比较费劲。

黑社会式批评的黄金时代已经过去

黄永砯的名为《蝙蝠计划》的装置,是一件以美国军用侦察机EP-3 为参照创作的作品,它的原始背景是2003 年4 月美国侦察机与中国军用机撞机后迫降海南事件。

Art289 :请谈谈你今年主持的军械库展览的“聚焦· 中国”板块,您是怎么选择艺术家的?

田霏宇:我选择了17 家画廊,而画廊更多的是选择以个人呈现的方式参展。我当时没想到会有那么多人对军械库的展览项目有兴趣。我以前在纽约,信息不是很及时,看到的更多是对中国历史的定义,包括2014 年大都会美术馆举办的水墨展,其实都准备了很多年,反映的都不一定是中国艺术当下的现实。所以我想做一个很真实的中国艺术现状的展示,逛完这个单元之后跟逛完798 的效果类似,可以对这一现状有个初步的了解。但不是所有画廊都愿意参加,因为参加一个国外的博览会对画廊来说成本是很高的。

这次最有趣的是我们组织了一个为期两天的论坛,由K11 赞助,我们请了几十个人过去,做了8 场对话,完全成了整个博览会最抢风头的单元,四百多个座位,一直座满。能在这样一个平台去讨论中国当代艺术的问题,这是最有意义的部分。

Art289 :艺术家是您选的还是画廊选的?

田霏宇:双向吧。有的是我觉得某个艺术家如果带到国外会很有趣,就跟画廊去谈。有的画廊就不想按照你的想法去做,他们有自己的想法。

Art289 :在选择艺术家的时候,都有哪些考量,市场还是学术?

田霏宇:我不想带那些大家都看过很多次的东西。而在博览会上大量呈现作品,不是每个人都可以的,有的作品早就卖掉了。我比较注重年轻艺术家,有一半以上都是“ON|OFF 一代”、80 后艺术家,之前没有机会在纽约做展览的艺术家。还有一些是70 年代、80 年代和90 年代比较有趣的声音,没有走入主流叙事的。比如黄锐,拿了一组抽象画,后来被古根海姆收藏了。

Art289 :您也有历史脉络的考虑,注意了各时间段之间的均衡?

田霏宇:是的。但博览会最终还是博览会,不是美术馆,这是个很大的教训。

Art289 :您选择了很多年轻艺术家,现在很多画廊、藏家都在拼命

挖掘年轻艺术家,有人说对年轻艺术家来说未必是好事,您怎么看?

田霏宇:这个问题不仅中国有,有的地方可能比中国还严重。前两天《纽约时报》刚写了一个洛杉矶的炒手,他以前做过互联网投资。他找了很多年轻艺术家,问他们都需要什么。你需要工作室我给你,你没有钱我给你,你所有的作品我都买了,然后给到他在互联网界的朋友们,把这个艺术家的作品炒到可以立刻出手的地步便拍掉,让它进入二手市场。那些(价格)做不上去的艺术家以后可能就很难做艺术家了。对这种情况,艺术家自己应该警惕。

Art289 :您觉得帮助年轻艺术家,比较健康的途径是什么?

田霏宇:我们今年就开始留出一个展厅,专门做年轻艺术家的展览,也会以统一的格式做一些画册。现在缺乏这样奠基性的工作。我在《艺术界》的时候,也试着找人对这些艺术家的创作写一些负责任的评论文章,当然也希望,如果有机会的话,在一些国外杂志刊登。

Art289 :现在似乎什么人都在做艺术批评了,搞文学的、搞哲学的都成艺术批评家了。

田霏宇:写艺术批评稿费高嘛。我跟《艺术论坛》(Artforum)合作过一段时间,它的核心力量都来自常春藤艺术史系的毕业生,或者在教书的人。中国的教育系统有一个特点,就是艺术史的教育不在综合性大学里面,都在美院系统里。美院其实就是培养画家、雕塑家,然后再转型做实验的地方,而所谓的史论系其实是孤孤单单的,最后都演变成了艺术管理之类的学科。

我知道北大有艺术史系,其他的我就不知道了。在美国几乎每个大学都会有艺术史系,它在一个大的人文系统里。这样的教育系统比较容易出好评论家,因为在综合性大学,容易培养一些基础的东西,比如读一些伟大的书。

Art289 :批评家缺乏独立性这个问题一直很受关注,西方的艺术批评生态是怎样的?

田霏宇:从这个市场形成以来,大家都在提这个问题。

在美国,我这一代,最好的批评家大部分都进了美术馆系统。比如《艺术论坛》的前主编、这次杰夫·昆斯个展的策展人斯考特· 罗思科普夫(ScottRothkopft),就是个非常出色的评论家,他就进了惠特尼美术馆;现在艺术博物馆的基层里面,也有很多非常好的评论家。

以独立姿态出现的评论家,无论是在西方还是在中国,其实都很难保证。比如格林伯格(Clement Greenberg),其实是杂志撰稿人。

你要说论字数算钱的艺术批评,到底是个多大的问题,我不知道,也不知道是谁的问题。所以我做《艺术界》,也是希望打造一个评论的平台;包括现在鲍栋他们在做的《中国当代艺术研究》也是这样。所以,是有人想改善这一块的环境的。

我觉得那种黑社会式的批评的黄金时代已经过去了。

年轻艺术家已经跳脱了地方性

Art289 :您刚去了三亚艺术季,艺术季的一个主题就是展望未来、发现新事物,您在那里发现了新东西吗?

田霏宇:有一点儿。因为我的工作和策展人不同,不能花很多时间去研究,也不能拜访那么多艺术家,每周能拜访一个就不错了。所以,这样的展览其实是基于很多人的推荐,这些推荐人都是有眼界的,所以里面的50 位艺术家都是有分量的,但有三分之一是没听过的。这个模式还是可以做下去,通过评选作出判断,再进行呈现。

一个健康的系统其实是建立在很多这样的单元之上的。它没有什么很明显的商业成分,奖金也不是很高。评委都是真正参与,我是其中资历最小的评委,像吕胜中、张培力、皮力都很愿意去做事情,评选过程也很透明。

Art289 :您有没有在这些年轻艺术家身上发现让人眼前一亮的素质?

田霏宇:我觉得这一代艺术家挺认真的。这次,那种需要很大投入的作品非常多,有的是制作周期非常长,或者前期研究很辛苦,真的是好学生一代,可以看出一种很真诚、很勤劳的精神。很多人觉得年轻艺术家都是在忽悠,但这次选出的作品中,“努力”这个特征还是很明显的。

Art289 :您在一个采访中说过,中国这代年轻艺术家在艺术语言方面和国际上其他艺术家已经没多大区别。但问题是,中国艺术家走向国际时会依赖自己的中国身份,那么这一代艺术家的中国性怎么凸显?

田霏宇:不用担心,肯定会凸显。任何文学和艺术作品都避不开作者的背景。作者背景当然不能解释作品的全部,但它毕竟是在那儿的。

Art289 :但辨认起来没那么容易了。

田霏宇:上个星期我给徐震做了一个访谈,就讨论了这个问题。他们的现实就是这样,像徐震,他这辈子可能也不会到国外去居住,也不会觉得“我是个中国人”是他最重要的身份,他会认为自己的生活和中国传统也没有太大关系。

Art289 :这对他们在国际上确立地位是不是带来了困难?

田霏宇:带来了困难,但同时保证了他们的作品受到关注的原因不再是系统的需要,而是纯粹出于对你作品的认可。我觉得这是一个好事情。

Art289 :随着中国自身地位日渐中心化,表达中国性这件事是不是也越来越不重要了?

田霏宇:很多人写过,所谓的纯艺术,只能在比较中心化的地方发生。当你是第三世界的人、或者外围来的人的时候,处于中心的人就只关心你所处的本地现实的那部分。但如果你是都市人、中心的人,就有权利表现更抽象的东西。这是地缘政治的现实。

在这代年轻艺术家当中,我们可以看到他们所探索的是美学层面、形式层面和过程层面的问题,这是他们真心在关注的问题,并不是刻意回避自己的中国身份。他们没有这个负担,已经跳脱了地方性。

Art289 :您说过,中国现在很难再出现“星星画会”“85 新潮”这样章节性的艺术运动,那么,对这一代年轻艺术家来说,进入艺术史的难度是不是提高了?

田霏宇:难,当然难。

Art289 :中国的情形是,之前较大的艺术运动是和整个社会的要求一起发生的,通过立场就可能获得历史地位。现在这种可能性几乎没有了,当今的中国艺术家确立自己在艺术史中地位的途径会怎样变化?

田霏宇:这也要看这个艺术史怎么定义吧。比如,去年我对巴西的情况作了一些研究,巴西有些地方和中国类似。我反问过一个藏家,他专门收藏巴西上世纪六七十年代的东西,那时候很多人都在做很意识形态的东西。你会觉得这些人已经载入史册了,但是在全球的艺术语境里面,有贡献的也就那么一两个,而且不是因为他们讲了巴西的现实,而是在美学上做了一些小突破。

Art289 :尤伦斯做过“ON|OFF 一代”的展览,“ON|OFF 一代”算是对中国这一代年轻艺术家的一次命名尝试吗?

田霏宇:这个命名是孙东东和鲍栋做的。有两个问题,首先是,这些人和他们的关系好不好,合不合适;还有就是这个概念本身能传达什么样的信息。他们的标签其实很好,首先就呈现了“翻墙”这个现实。你可以说这些艺术家切换在两种状态之间,这种切换当然不止是在翻不翻墙之间,还有他们和父母的现实、学校的系统和商业的系统之间,他们列了很多条二元对立的关系。

Art289 :您觉得这个概括是成功的吗?

田霏宇:我还是很关注国际上的话语。其实任何一种概括都有问题,抽象表现主义、极少主义,都有问题。但是,我觉得这种概念还是有用的,它比什么“YBA”(Young British Artists,青年英国艺术家)这种概念传达的东西多很多。YBA 就是说在英国有一批年轻的艺术家,但他们已经不再年轻了,没有传达任何关于作品的内容。最近这种概括不是很多吗?比如“后网络”,也很有问题。提出这种定义性的东西,要看是以什么形式、什么态度来提的。

Art289 :能不能谈谈您比较喜欢的中国年轻艺术家?

田霏宇:胡向前我现在特别关注,他的表演当中,缩小了周围都可以感觉到的压力。他的拍摄、制作都很简陋,但有一种很特别的感觉,就是有一种劲儿。最近还有一个叫崔洁的女画家我也挺喜欢的,她是中国的美院系统才培养得出的画家。

中国在生产画家这方面在全世界应该是第一吧,起码在技术这方面。可能连中国人自己都没意识到,但这是个特别可贵的东西。西方原来也有,但随着观念艺术的到来,对绘画本身的关注慢慢被放弃了,而这些东西是追不回来的。

有了这种培训,总有一些人会在这个基础之上,把观念的东西融合进去。大部分人可能是做不到的,这就看每个人的境界了。当然,这跟系统也是有关系的。但我希望在未来信息更容易获得的情况下,有更多人能取得突破。

当代艺术仍然是万能的

Art289 :评断一个艺术家,您会更在意一个艺术家的哪方面?

田霏宇:只有一个标准,就是能不能营造一个有说服力的世界。如何做、通过什么途径、用什么材料,其实有各种回答。所以我们看一个艺术家完整的创作,或者被他们列到完整的创作里面去的东西时,你不一定能看到一个明确的线索,但当这些作品放到一起时,可以看出它们能不能形成一个有说服力的世界观。作品可以很简陋,也可以很奢侈。技术当然有助于表达世界观,但有些技术成分比较低的,也一样成立。2014 年夏天,现代艺术博物馆做了德国画家西格玛尔·波尔克(SigmarPolke)的回顾展,太让人敬佩了。从1960 年代到2010 年去世,他做了各种实验,有一些是有技术含量的,但更多是感觉他就是一个脑子在动。二十几个作者去分析他的美学实践都分析不完,这才是大师。

Art289 :您刚接手尤伦斯的时候,做的第一个展就是顾德新的,为什么选择他?他当时好像已经退出艺术圈。

田霏宇:幸亏我做了。因为这次展览主要依靠的是尤伦斯基金会的藏品,后来有很多都被拍掉了,其实筹备展览的时候已经在拍了。现在想做,肯定是做不成了。

我刚刚接任的时候,去了一趟日内瓦,跟大家开会,也去参观了一下藏品,《最后的晚餐》之类的,我一件一件抽出来看,有好多好东西,而好东西最多的艺术家就是顾德新。我觉得完全可以基于这个馆藏去做一个展览。

尤伦斯的第一任馆长费大为就有这个想法,所以才会收集那么多他的作品。但他后来没有做下去,桑斯来了(接任费大为)。桑斯对尤伦斯的贡献也非常大,我们的公共知名度都是在那时建立起来的。但在趣味上,他针对的不是顾德新这样的艺术家。

选择顾德新有很多原因。他可能是我最钦佩的艺术家,所以我觉得从别的地方开始都不对。作为一个开始,他特别合适。

顾德新作品。

Art289 :他哪些地方最吸引您,让您觉得钦佩?

田霏宇:作品的力量。艺术家不对作品做任何解说,只记下一个日期作为标题。他的这种立场非常绝对、非常强硬。他代表了中国当代艺术一个最绝对的时代,他可能讨论的是社会现实,但又不是纯粹表面的符号,还有一种非常感性的力量在里面。

我觉得艺术机构搞“艺术家明星化”是有问题的,而顾德新已经退出艺术圈,做一个完全不出现的艺术家,是一种对未来的宣言,就是要更关注艺术本身,而不是人物式的、生活方式式的呈现。

那个展览其实应该花更多的时间去筹备,如果能够再做,呈现出来肯定不是那样的,但时间给我的自由度就是那样的。

Art289 :您怎么看顾德新退出艺术圈这件事?

田霏宇:我觉得很可惜,也很敬佩他。其实他有两次退出,2003 年他就宣布退出艺术社交。那时候他就发现自己到了边喝香槟边看画的状态,他对这个一点兴趣都没有。他也不是说不跟别人来往,老朋友还会聊聊天。

印象最深的一次,是2005 年,我去见他,那时候正是美国在伊拉克打得最激烈的时候,美国大部分偏左的人都认为不该打,他就说:“我觉得完全该打,太独裁了。”这就是他的政治态度。

Art289 :还有没有对您影响比较大的艺术家?比如,您跟徐冰接触得特别早,怎么看他当时的作品?

田霏宇:他那时候在我的大学做他的项目。《烟草计划》那组作品是很感人的,特别像一个散文集。用香烟这种很微小的材料与文字、历史和文化的元素拼接起来,通过这个展览可以看到一些艺术可以做到,其他门类却做不到的东西。

2002 年,我在广州目击了黄永砯制作他的飞机(EP-3)的前前后后,从他的初步方案到最后的制作和实施,都涉及了国际政治和国内政治的问题。飞机被切割成小块、被运走,整个过程就像一场戏,一场持续了两个月的关于艺术的社会意义的探讨。这个作品对我影响也非常大。

Art289 :能不能评价一下徐震,他去年的动静很大,他也是军械库去年的委任艺术家?

田霏宇:2014 年对我来说有点像“徐震年”。我觉得他各个阶段的创作跟当代艺术的进步都有很大关系。最早做很多半地下的装置,后来又把自己塑造成一个品牌,把自己各个方向的创作处理成不同的产品线。里面有恶搞的成分,但又不是那么简单。他恶搞的对象很多,包括国内这种变态的市场环境,包括国际最主流的艺术史的叙事。

最典型的作品就是他画的那一系列“奶油”,名字叫《天下》,用那么中国的一个名字,但它的英文名是“Under Heaven”,马上就让人想到杰夫· 昆斯的“Made in Heaven”(天堂制造)。他也不否认这是小聪明,但他的小聪明是有东西的。刘炜也是这样,其实他带领的团队一点也不比我小,包括各个层次的人,从帮他们施工的,到帮他们打理办公室的人,你从来不会觉得他们是在做一个经理人的工作。他们是怎么做到的呀,我是怎么都玩不到那种状态。

Art289 :聊得远一点,就整个当代艺术来说,这种重视观念的路径已经走了那么多年,这种倾向还会往前走多远?

田霏宇:杜尚的小便池已经一百多年了。

Art289 :会有走到头的感觉吗?

田霏宇:没有。当代艺术还是挺万能的,不管是在西方还是在中国,很多东西都可以塞进去。比如那个拍《为奴十二载》(12 Years a Slave)的导演史蒂夫· 麦奎因(Steve McQueen),他本来就是做当代艺术的,他和杨福东在纽约是由同一家画廊代理的。

Art289 :当代艺术的涵盖面一直在扩张,不断打破与各种东西的界限,它是不是会有向自身回归的一个过程?还是会继续打破?

田霏宇:这个问题提得好。之前是一直在放大艺术的边界,什么都可以是艺术,但是做到一定程度——其实现在已经到了这个程度,很多人都开始想一个问题,我也在想:到底什么是艺术可以做到而其他东西做不到的?所以,我愿意这样去提这个问题:到底什么是艺术的责任?什么是艺术的特能?它能用什么样的形式改变宏观的文化?

PS:本文选自《289艺术风尚》2、3月合刊。