来源:艺术界LEAP 文:梁展峰

以下实践既不是和商业体制保持距离的艺术空间,也不是走上街头的行动,而是与社会管理体制、艺术商业体制展开各种周旋,自下而上的游击、谈判,甚至策略性的妥协。在与其他社会力量的合纵连横过程中形成的互相牵制和共同博弈的环境,犹如极其单薄的一层土壤,由此展现出的一些形式特征尽管达不到所谓的“美学”标准,但却吸引着我们去关心它们形成的根基— 那个针对实际问题进行思辨和博弈的、无所不在的社会空间。

1995年,港英政府根据《香港人权法案条例》,裁定管制集会、游行及示威的《公安条例》部分条文与《公民权利和政治权利国际公约》抵触而予以废除,包括:将30人以上游行及50人以上集会的发牌制度更改为通知制度,即组织者必须于活动前7 日通知警务处。中华人民共和国政府认为此版本的条例违反《香港基本法》,因此,香港临时立法会于1997年将一些被废除的条文重新制订,包括将通知制度更改为“ 不反对通知书”制度。

文 / 梁展峰

2001年香港首次参与威尼斯艺术双年展,策展人张颂仁以“临街的观照”为香港馆展览题目。策展语道:“在商业传媒文化的广泛影响下,不少本地艺术家逐渐对某些意识 形态说教产生强烈抵触,但他们低调,倾向于在日常生活经验中深挖内心,而不是居高临下地对人宣讲;在纷纷扰扰的街头生活中,他们力求向制式化的社会程序里 输入人性的火花,在吞噬我们的快节奏都市生活里,通过幽默、反讽,甚至暗含淡淡忧伤的调子,去找寻介入其中的方式,而不是促成结构性的颠覆。”

当中所指的“街头”,是街道的粤语方言,也是公共空间的其中一种类型。在香港的城市发展中,街头渐渐代替了城市中广场的社会功能,成为民众留连和聚集的主要空间。于是街头不单是反映一个城市的重要景观,也成为了市民表达意见的平台。自2003年开始每年都发生的七一游行和2005年世贸会议在港举行所引发的示威2,都标示了一种嘉年华会巡游式游行文化的出现。综观过去10年的社会运动中,我们看见更多社会运动者和艺术家一同在街道上以各种文艺活动,来伸张社会发展的公义和价值,为静坐、“示威物”、口号等传统宣示诉求的方式注入了新形式,张颂仁提到的以“幽默、反讽,甚至暗含淡淡忧伤”的方式表现“纷纷扰扰的街头生活”,已不只是香港艺术家的专利,而是很多市民的一种表达方式。当我们注意到当中的社会讯息和功能时,不要忽略“街头”已经成为艺术家表演的“场景”,如在旺角行人专区内经常举行的各类文艺表演。从本土的艺术历角度来看,这些街头艺术同时反映了公共空间中创作艺术的多样性和艺术组织的去中心化特质。

视觉艺术家在街道上创作,比涂鸦艺人和表演者对街道现场的环境特质更为敏感。艺术家程展纬和白双全都曾持续在街道上“就地创作”,以街道为画纸,以视觉语言突出鲜为人留意的街道角落,示范了在城市的空间现场打游击的“另类公共艺术”。

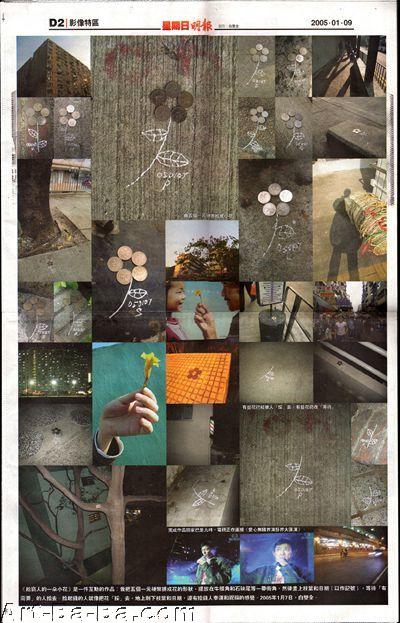

白双全,《给路人的一朵小花》,2005年,行为

约在2001年,程氏在上环的亚洲艺术文献库会址附近,注意到一座常被人看见但少人使用的行人天桥上,在七天里每天为天桥栏杆涂上一种颜色,再用相片记录七天里不同颜色的天桥栏杆,形成摄影纪录作品《油漆未干:彩虹》。

街道上时有犬只走过水泥未干的行人路而留下狗脚印,他就用银白光亮的焊锡填满这些脚印,让它们变成行人路上的星斗—行人路变成星图。2005年白双全创作了《给路人的一朵小花》:把路上行乞和拾荒的社会现象转化成美丽的故事,并搭建了行人之间的新关系:白氏把五个一元硬币排成花的形状,摆放在牛头角和石硖尾等低收入社区的街角,然后画上枝叶和日期以作记号,等待“有需要”的人发现。当人们拾起硬币造的花瓣,便喻意他们同时拾起幸运(钱)和(白氏的)祝福。

街头是引发想象和展示的空间,他们的创作说明了一种在“城市现场”的特性,应对此社区内风土人情和历史背景的“现场性”,而不单是技术上的因时制宜。随后,他们二人也因应不同的事件、发表机会和教育工作,开始邀请不同背景的人参与创作,促成了“集体化”的街头创作。

程展纬在2007年,每逢星期日会在《明报》的《星期日生活》专栏《骑劫·游乐场》中发表他在不同公共空间中的创作。这个《骑劫·游乐场》的意思就是以打游击的方法占领香港的公共空间,希望以游戏的态度能为呆板的空间释放多一点联想,又或者为这些属于市民的地方增加一点讨论和观察:程氏除了在湾仔金紫荆广场与学生一同用床单进行“升旗礼”,幽默地以一片床单旗海凸显出那制度下的庶民;2008年他邀请李杰及其他人到铜锣湾购物区时代广场的露天广场上,用李杰的手绘布作野餐布。之后,他亦请过不同的艺术家在该露天广场上创作,并发动“‘断估唔拉’─骑劫时代广场比赛”,借以占领时代广场内因商业管理和建筑设计而被模糊了的公共空间。由此可见,艺术活动可成为文明、和平和快乐地实践着“非暴力抗议”的一种方法。宣示诉求之余,亦刺激观众反思对诉求的了解和认同。

街头,还是关注社会课题的行为艺术家的重要平台。2003年“非典”疫症暴发前后,Para/Site的一帮艺评班学员3借“非典”停学期间舞龙巡游,由香港中环至Para/Site艺术空间,借以“冲喜”市面上因疫症带来的萧条沉寂4;2006年,一群想促请政府暂缓清拆天星码头及钟楼的文艺工作者和学生成立了艺术单位W.A.S(意谓:WeAre Society,我们即社会)。成员自2006年9月开始,每个星期日来到天星码头的钟楼前,自发地进行持续性的集体艺术行动,以唤起更多市民对城市环境和文化保育的关注。他们把钟楼造型化成符号,注入他们的创作之中,在宣示暂缓清拆天星码头的诉求下,同时保持了行为艺术的美学成分。

“香港投诉合唱团”,2009年-2010年,照片由香港投诉合唱团提供

然而,网络的发达让发动艺术行动变得方便、简单和快捷。这种便捷促成了一种由简单的组织力和动员力策动的艺术行动文化,这些行动通常在一两个小时内发生在公共空间,通过网上和朋友圈的综合网络,召集互不认识的人一同参与。其中“香港投诉合唱团”、“Park(ing) Day”和“屎忽是行的”具有这种组织力和活动内容的特质。

旧金山的设计团队Rebar Art and Design Studio在2005年提出了一个名为“Park(ing) Day”的艺术计划,建议在咪表泊车位的空间内盖上草皮,化成迷你型小公园。此计划把这些空间作为暂时的公共空间,对充满告示和高度管理的现代公园和城市景观提出了更多想象和反思。同时Rebar以“创意共享creative common ”的形式鼓励世界各地人士在自己的城市复制此计划。计划持续至今,获世界各地包括内地城市设计单位的响应。2009年,香港一群大学生在尖沙咀的旅游和购物地点加连威老道上,以“Park-inProcess”之名,实践了“Park(ing) Day”计划,享受野餐和唱游的快乐。警察先生虽有到场查问并指出他们对车位的“错误使用”是很危险的,但没有禁止。类似的艺术计划在香港不止一个,同样在2009年成立的“香港投诉合唱团”亦是一群香港青年。投诉合唱团的概念来自芬兰艺术家TelleroKalleinen及Oliver Kochta-Kalleinen的“投诉合唱团”计划。这个合唱团计划从第一次在伯明翰的演出后,已伸展到世界各个城市,并因为“香港投诉合唱团”的成立而促成广州美院学生组织“广州投诉合唱团”。

“屎忽是行的”在2012年的艺术行动

除了涂鸦,有更多年轻艺术家在街头作游击式的艺术行动,如“屎忽是行的”、“La Belle Epoque”和“ART Like”。“屎忽是行的”由两位在美国研读艺术的“90后”女子Vivian和Jessica发起。她们自己经常在地铁月台上等车时坐下来写生,素描月台上的人物。后来,她们通过网上召集,号召各方朋友一齐写生。她们的集体写生活动“屎忽行写生取异”从2012年开始在旺角街头、港铁站内、铜锣湾时代广场和香港文化中心门外发起,以写生捕捉都市人的生活一刻;2013年“最后的烛光晚餐”行动,在三小时的活动中没有详细的安排,没有预定的路线。她们和一众参加者因雨天而改在旺角的行人天桥上进行。她们用木板组合成的五米长台上,成为一行十多人一边食蛋挞一边唱游和舞蹈的舞台,天桥上的公共空间变成了提供平民晚间生活的大笪地5。“屎忽是行的”的口号“我们很穷,但有taste”,强调在高尚的艺术品味外,实践更平民的艺术品味。他们的艺术活动,是名副其实的“艺术生活化”。没有响应社会议题的大宣言,却让艺术成为动词。

综观这些在街头的创作,从艺术家的个人创作到即兴和游击式的集体行动,他们以创造实现了自己对公共空间的想象和操作方式。他们的艺术行动既是米歇尔·德塞图的著作《日常生活的实践》中提及的“占领”的手法,在空间政治上,以弱者的游击对策对付强权的政策,同时作为“另类的公共艺术”,模糊了艺术体制对“公共艺术”霸权式的定义。