韩国的白南准艺术中心宣布新的总监和展览

转自Our Vitamin

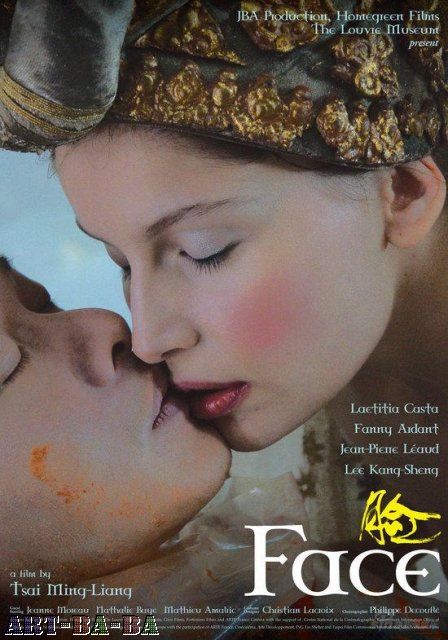

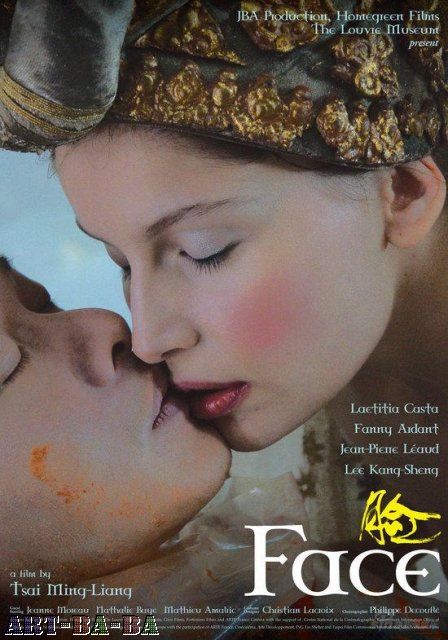

Erik: 在电影<脸>中,你着力于你多年的合作者李康生(小康)随岁月老去的脸与让-皮埃尔•利奥德,这位因特吕弗的电影和合作成名的演员之间的“对手戏”。最初你是被小康的脸的什么所吸引呢?

蔡明亮:小康对于我来说有种很特别的亲密。我和我的父亲之间的关系是很隔阂的,有距离的,那是我那一代人典型的父子关系。作为家中的权威,他很少甚至不曾表达他的情感。因此,我们从未真正的了解彼此,直至他去世,我才感受到那种深刻的“失去”。小康和我父亲的吸烟的姿势有着惊人的相似,都非常的沉默。在我的电影装置《是梦》[2007]中,小康穿上了我父亲的衣服,这让我有了一个观察我父亲的样子的机会。《是梦》花了很长时间实现,差不多20年,这期间作为电影人的那一部分的我经历了很多压力。比如,人们要求我更换我的第一男主角(小康)。这都使我问自己:成为一个作者意味着什么?什么是一个作者必需承担的?我要为我的行为负责还是向那些我需要“迎合”的观众负责?我是为我自己拍摄电影还是为了市场?我和小康的合作是这些冲突的核心。我选择持续的与这一位像(外貌及气质)我父亲的演员(小康)合作,是我确保为自己拍摄电影而不是市场的一个方式。简单的说:我选择面对李康生是为了面对我自己。

在我的职业生涯中,对作为电影人的我而言最重要的问题是:“电影是为了什么?”。很显然,对我而言,电影是关于探索自我,这需要一个很个人的母题,就像我父亲, 李康生与他的相似就这样成为我的创造力的焦点和灵感的来源。他是我深信不疑跟随的故事线。

《是梦》,录像装置,2007,/ ,Video Art Installation, 2007

你决定看我的电影了

你走进来 坐在幽暗的红色塑料沙发席上

它们已经陈旧破损 満是污迹和灰尘

从远方一家歇业已久的老戏院拆运过来的

当然不再上映电影了

你现在看的电影就是在那里拍的

其实是我的梦

其实我梦中的戏院早就被拆掉了

我在另一个地方遇见另一家

它好像在对我召唤

拍我吧 赶快拍我吧

Erik: 很显然,你对让-皮埃尔•利奥德的“图像”很着迷, 是什么时候开始的呢?你什么时候第一次见到他? 促成他参与《脸》的这一切是怎样的呢?

蔡明亮:当卢浮宫委托我制作一部电影的时候,他们问我:你想拍什么?我第一反应便是拍摄一部关于让-皮埃尔•利奥德的电影,我之所以有如此强烈的感觉是与我和小康“看电影”的方式有关的。对于大多数人而言,看电影和拍电影是两个完全不同的体验领域,但对我而言,它们是一样的。当我20岁第一次在《四百击》(1959)里看到利奥德的脸,那改变了我看电影的方式。他的脸完全与成为某种“偶像”无关,这与我童年时代所崇拜的那些女歌星的脸完全不同。在屏幕上,利奥德的脸与电影胶片有某种魔力般的亲近,几乎好像是胶片选择了他,让他成为电影语言的一部分。所以,当卢浮宫问我的时候,我脑海里同时有利奥德和李康生的脸. 于是,我决定拍摄一部标题里有“脸”的电影,将我作为一个电影人同时也是观众的体验衔接起来。在这个电影中,利奥德还有Fanny Ardant 及Jeanne Moreau都很老,每一个都以一张有岁月痕迹的脸出现在影片中。

Erik: 你是如何比较李康生的脸与你对利奥德之脸的想象?

蔡明亮:关于这个,我想电影有一种独一无二的特性。电影是一种与我们真实生活的现实不相同的“现实”,然而,你不可以说电影中的现实是虚构的或不真实的。它的确是真实的,但有其一种虚构的装置(fictional apparatus)。有趣的是,这个再造的过程有时让电影的现实得以不朽,当一个场景或一张脸被电影捕捉到的时候,它将不再变老。我在寻找一张被电影选择并活在其“现实”中的脸,对我而言,小康和利奥德都具备了这种特质。他们的脸被导演选择,用他们的电影来创作艺术。当特吕弗从1000多个面试的孩子中选择了利奥德;当我在台北街边的游戏室遇到小康,我和特吕弗都意识到:这就是那张我们企图再造的电影现实中的脸。其实,我想我甚至比特吕弗走的更远,因为他在他的前半生用利奥德的脸创作了主要的作品,而我只想沉静的冥思似的观察小康的脸。当然每一个导演都有他们想要凝视的面孔。只是我觉得对于小康,我比任何导演都凝视得更为彻底。

Erik: 在拍摄《脸》的时候,你被授予空前的许可,进入卢浮宫那些通常来者免入的区域……

蔡明亮:从我个人的角度而言,我对卢浮宫的建筑元素更感兴趣;电影本身也是一种建筑的概念。

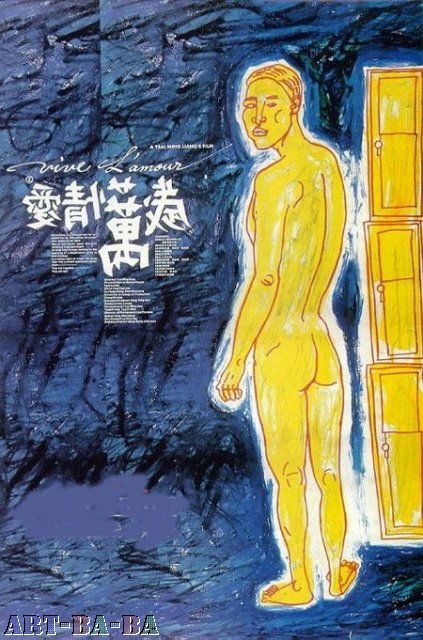

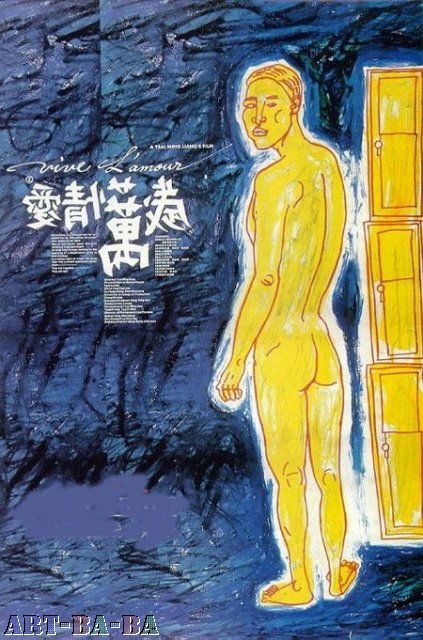

Erik: <青少年哪吒> 一直是你电影中比较少被人提及的(译者注:在西方??),尽管这是我个人最喜欢的之一。其主要的场景都是在90年代的台北游戏室,我想它反映了远东电子文化的萌发。但,你之后的电影没有一部与技术或者是科技文化(technoculture)有关, 还是说它们更关注老去的技术,比如腕表,老电影……?

蔡明亮:我对探索这些新技术完全没有兴趣。我不带表,小康给我他的旧手机是因为在一次地震中的拍摄中,我意识到当陷入困境时我无法与外界联系。一个朋友给我一个I phone,但我觉得很讨厌,我总是不小心拨电话但不知道如何挂断。我不觉得在我们的生活中如此多的高科技是必要的。每一次看到人们为了乔布斯发布新产品鼓掌和兴奋的时候,我都很迷惑。他给了我们什么呢?难道你不知道他就是想要你的钱?乔布斯被描述成一个极具影响的人,但他到底给了我们什么影响? 我能想到的只有他对全球暖化作出的诸多“贡献”。

本文为台湾导演蔡明亮与Erik morse 关于其电影作品和生涯的对话之节选,全文可见《Frieze》第137期,2011年3月号,第123-127页 。摘选及翻译by HC&Shao wen

Erik: 在电影<脸>中,你着力于你多年的合作者李康生(小康)随岁月老去的脸与让-皮埃尔•利奥德,这位因特吕弗的电影和合作成名的演员之间的“对手戏”。最初你是被小康的脸的什么所吸引呢?

蔡明亮:小康对于我来说有种很特别的亲密。我和我的父亲之间的关系是很隔阂的,有距离的,那是我那一代人典型的父子关系。作为家中的权威,他很少甚至不曾表达他的情感。因此,我们从未真正的了解彼此,直至他去世,我才感受到那种深刻的“失去”。小康和我父亲的吸烟的姿势有着惊人的相似,都非常的沉默。在我的电影装置《是梦》[2007]中,小康穿上了我父亲的衣服,这让我有了一个观察我父亲的样子的机会。《是梦》花了很长时间实现,差不多20年,这期间作为电影人的那一部分的我经历了很多压力。比如,人们要求我更换我的第一男主角(小康)。这都使我问自己:成为一个作者意味着什么?什么是一个作者必需承担的?我要为我的行为负责还是向那些我需要“迎合”的观众负责?我是为我自己拍摄电影还是为了市场?我和小康的合作是这些冲突的核心。我选择持续的与这一位像(外貌及气质)我父亲的演员(小康)合作,是我确保为自己拍摄电影而不是市场的一个方式。简单的说:我选择面对李康生是为了面对我自己。

在我的职业生涯中,对作为电影人的我而言最重要的问题是:“电影是为了什么?”。很显然,对我而言,电影是关于探索自我,这需要一个很个人的母题,就像我父亲, 李康生与他的相似就这样成为我的创造力的焦点和灵感的来源。他是我深信不疑跟随的故事线。

《是梦》,录像装置,2007,/ ,Video Art Installation, 2007

你决定看我的电影了

你走进来 坐在幽暗的红色塑料沙发席上

它们已经陈旧破损 満是污迹和灰尘

从远方一家歇业已久的老戏院拆运过来的

当然不再上映电影了

你现在看的电影就是在那里拍的

其实是我的梦

其实我梦中的戏院早就被拆掉了

我在另一个地方遇见另一家

它好像在对我召唤

拍我吧 赶快拍我吧

Erik: 很显然,你对让-皮埃尔•利奥德的“图像”很着迷, 是什么时候开始的呢?你什么时候第一次见到他? 促成他参与《脸》的这一切是怎样的呢?

蔡明亮:当卢浮宫委托我制作一部电影的时候,他们问我:你想拍什么?我第一反应便是拍摄一部关于让-皮埃尔•利奥德的电影,我之所以有如此强烈的感觉是与我和小康“看电影”的方式有关的。对于大多数人而言,看电影和拍电影是两个完全不同的体验领域,但对我而言,它们是一样的。当我20岁第一次在《四百击》(1959)里看到利奥德的脸,那改变了我看电影的方式。他的脸完全与成为某种“偶像”无关,这与我童年时代所崇拜的那些女歌星的脸完全不同。在屏幕上,利奥德的脸与电影胶片有某种魔力般的亲近,几乎好像是胶片选择了他,让他成为电影语言的一部分。所以,当卢浮宫问我的时候,我脑海里同时有利奥德和李康生的脸. 于是,我决定拍摄一部标题里有“脸”的电影,将我作为一个电影人同时也是观众的体验衔接起来。在这个电影中,利奥德还有Fanny Ardant 及Jeanne Moreau都很老,每一个都以一张有岁月痕迹的脸出现在影片中。

Erik: 你是如何比较李康生的脸与你对利奥德之脸的想象?

蔡明亮:关于这个,我想电影有一种独一无二的特性。电影是一种与我们真实生活的现实不相同的“现实”,然而,你不可以说电影中的现实是虚构的或不真实的。它的确是真实的,但有其一种虚构的装置(fictional apparatus)。有趣的是,这个再造的过程有时让电影的现实得以不朽,当一个场景或一张脸被电影捕捉到的时候,它将不再变老。我在寻找一张被电影选择并活在其“现实”中的脸,对我而言,小康和利奥德都具备了这种特质。他们的脸被导演选择,用他们的电影来创作艺术。当特吕弗从1000多个面试的孩子中选择了利奥德;当我在台北街边的游戏室遇到小康,我和特吕弗都意识到:这就是那张我们企图再造的电影现实中的脸。其实,我想我甚至比特吕弗走的更远,因为他在他的前半生用利奥德的脸创作了主要的作品,而我只想沉静的冥思似的观察小康的脸。当然每一个导演都有他们想要凝视的面孔。只是我觉得对于小康,我比任何导演都凝视得更为彻底。

Erik: 在拍摄《脸》的时候,你被授予空前的许可,进入卢浮宫那些通常来者免入的区域……

蔡明亮:从我个人的角度而言,我对卢浮宫的建筑元素更感兴趣;电影本身也是一种建筑的概念。

Erik: <青少年哪吒> 一直是你电影中比较少被人提及的(译者注:在西方??),尽管这是我个人最喜欢的之一。其主要的场景都是在90年代的台北游戏室,我想它反映了远东电子文化的萌发。但,你之后的电影没有一部与技术或者是科技文化(technoculture)有关, 还是说它们更关注老去的技术,比如腕表,老电影……?

蔡明亮:我对探索这些新技术完全没有兴趣。我不带表,小康给我他的旧手机是因为在一次地震中的拍摄中,我意识到当陷入困境时我无法与外界联系。一个朋友给我一个I phone,但我觉得很讨厌,我总是不小心拨电话但不知道如何挂断。我不觉得在我们的生活中如此多的高科技是必要的。每一次看到人们为了乔布斯发布新产品鼓掌和兴奋的时候,我都很迷惑。他给了我们什么呢?难道你不知道他就是想要你的钱?乔布斯被描述成一个极具影响的人,但他到底给了我们什么影响? 我能想到的只有他对全球暖化作出的诸多“贡献”。

本文为台湾导演蔡明亮与Erik morse 关于其电影作品和生涯的对话之节选,全文可见《Frieze》第137期,2011年3月号,第123-127页 。摘选及翻译by HC&Shao wen