来源:黑齿杂志 戴章伦

繁殖从不洁净。分娩中的女人,新生经她而出,污秽也由她而入;她是黑暗中流血的处所,亦是生命破幕初啼的舞台。分娩时刻,她在阴阳交汇、天地和合的宇宙间,又在亡灵出没、活人游步的人世里。1846年,匈牙利产科医师塞麦尔维斯(Ignaz Semmelweis)在维也纳总医院的产科诊所里遇见了它,那自17世纪往后数百年里令全欧洲产妇闻风丧胆的“母婴杀手”,那在生命诞生一刻亦杀死生命的神秘“产褥热”。产床上的女子接连死去,恐惧蔓延,她们说产室里有邪气,宁愿选择在街上分娩。产室里不是该充溢着新鲜的、生的喜悦么,为何却罩笼着腐烂的、死的幽秘?她们的亡灵引他探入至暗至幽的交汇时刻,他随后发现,是尸毒(cad**eric particles)进入了产道;正是刚做完尸体解剖、转身就走进产房接生的产科医生的手感染了产道,使尸体“进入”了母体。

2020年3月20日的Google Doodle,纪念塞麦尔维斯提倡洗手除菌为现代卫生学做出的贡献他的发现并不为时人所理解,因为当时“细菌致病理论”尚未被巴斯德(Louis Pasteur)提出。他要求所有临床医师在给产妇接生前用次氯酸钙洗手、所有器械消毒,死亡率果然骤降。1858年,他把自己的发现写成论文《关于产褥热病因的探讨》发表,那些惯以绅士天使自居的产科权威医师仍不愿承认自己就是凶手,更认为要求他们双手消毒是一种道德冒犯,嘲笑塞麦尔维斯是“来自布达佩斯的白痴”。后来,塞麦尔维斯疯了。酗酒,与**厮混,进了精神病院,沦为人们眼中该被清理的“污秽”。1865年,他死于纠缠自己一生的神秘邪症——败血症(产褥热是败血症的一种)。[1] 如今,他是医学史上著名的“母婴守护者”。 在中国医学史上,宋代医学较过往任何朝代都更强调与重视女性的性别特殊性,妇科更是作为一门临床学科首次独立出来。宋代妇科将女性的身体从《黄帝内经》确立的“阴阳同体”经典中医学身体中区别出来,构筑进一套带有显著性别差异的“气-血”模式中,同时却也通过一套具有宇宙论意义的妊娠观与带有极强宗教意味的仪式性分娩,将女性及其妊娠的身体置于前所未有的污秽境地。

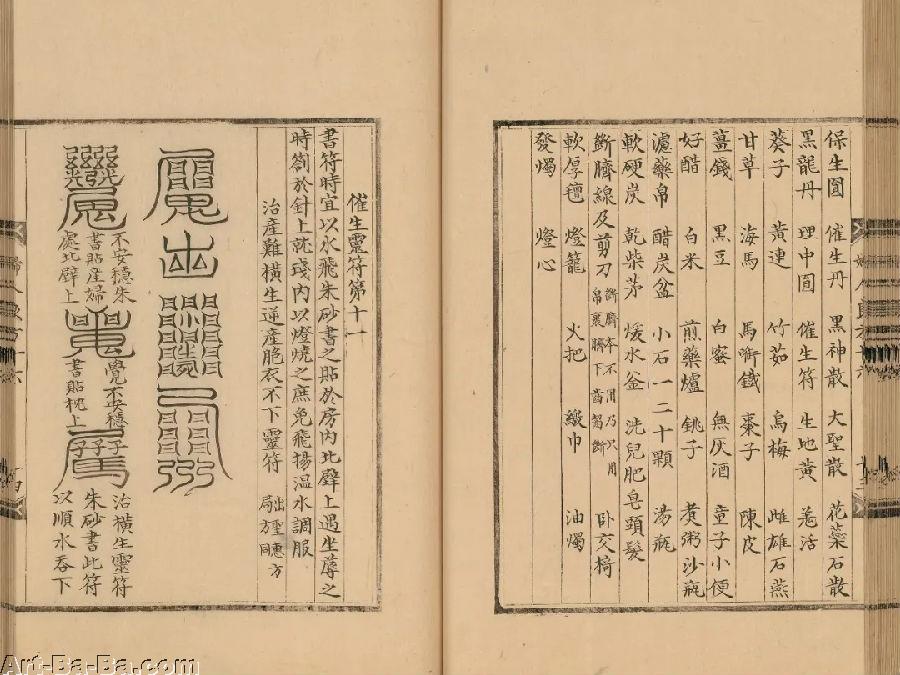

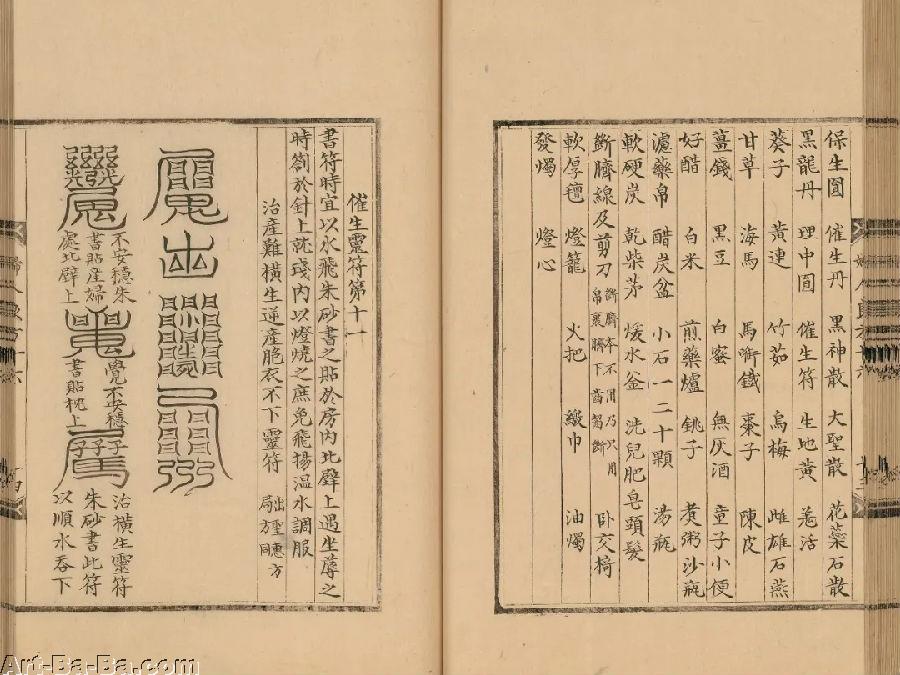

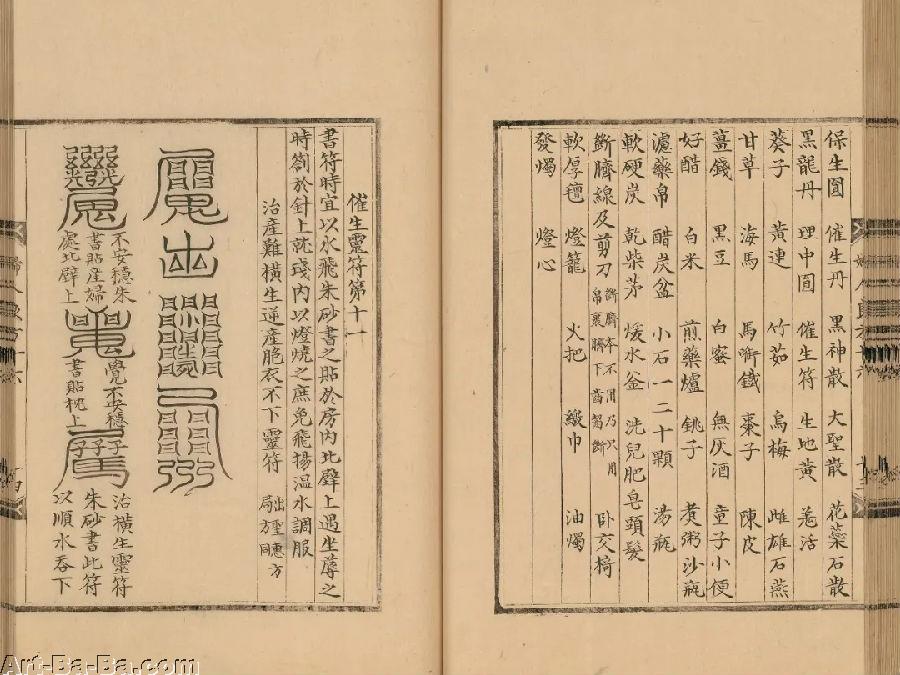

《妇人大全良方》中的催生灵符与方剂。图片来自台北故宫博物院2019年的展览《寿而康》在“气-血”模式下,污染首先关乎女性体内的血。南宋名医陈自明在中医妇科奠基之作《妇人大全良方》中首倡“女以血为帅”,将“血”视作女性身体的特殊标志,尤与女性的生育能力休戚相关,“女子血盛则怀胎”,多血是怀孕的健康准备。血少,女性则会内脏空虚、抵抗力低下。另一位南宋医家、《女科百问》的作者齐仲甫甚至认为血少的女性易招致邪魅侵入体内、与鬼魂梦交,产生所谓的“鬼孕”。在妊娠观上,陈自明将“十月怀胎”视作一个元气依阴阳五行和合而生、于胎儿周身经络中运行的微观宇宙模式,因而分娩的时间与方位都至关重要。宋代妇科将分娩看作是危险的、易被污染的过程,因而将其整合进一套天、地、人交感的复杂数理宇宙论中,需要宗教仪式干预与净化。天上诸行星的运行,如黄道十二宫运行异常引起的“十三神杀” (雷公星、天狗星、白虎星轮流居于月宫),地下冤屈之灵的怨念引起的“游胎杀”(尤其指流产、难产与出生时就被杀的婴儿的亡灵),都有可能污染并危及分娩中的母体。[2] 为控制整个分娩过程,方剂需与符咒结合,医与巫需合力。繁殖从不是一个孤立事件,污秽亦然。无论是宗教伦理观念中的“污秽”(defilement)亦或现代卫生学概念上的“不洁”(unclean),都与系统自身的代谢相关。英国人类学家玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)在探讨污秽观念源起的重要著作《洁净与危险》中指出:“只有在一种系统的秩序观念内考察,才会有所谓的污秽”。[3] 系统是施加秩序的过程,施加秩序必然产生失序的残余物,污秽就是那被排除出正常系统分类体系之外的残余。繁殖,亦可理解为身体从自身系统中排出剩余物。排出,既是污染也是净化。新的,也是污的。繁殖带着自身矛盾的二重性,始终黏着在系统的边缘。弗兰肯斯坦幽灵

1816年,史上罕见的“无夏之年” 。受前一年印尼坦博拉火山爆发的影响,整个北半球气候异常,欧洲大陆又正值拿破仑战争刚结束,饥荒肆虐,瘟疫笼罩。刚满19岁的英国少女玛丽·雪莱(Mary Shelley)经历了丧女的痛苦,在瑞士日内瓦湖畔夏日反常的连绵苦雨里“产下”了史上第一部科幻小说《弗兰肯斯坦》。

1931年电影《科学怪人》(Frankenstein)中的弗兰肯斯坦与他造的怪物。图片来源:Universal Studios

《弗兰肯斯坦》讲述了一个男人如何在没有女人的情况下创造出生命活物的故事,亦是一则关于繁殖如何经人类之手变成一种污秽的力量的寓言。从小说中的怪物被成功造出的那一刻,人类便开始了摆脱自然母体的进程,繁殖被从自然演化的逻辑中解放出来。1818年《弗兰肯斯坦》首次出版时,玛丽·雪莱给它加了一个副标题——“现代普罗米修斯”,如今他盗取的不再是火,而是有关繁殖的天机。主人公维克多·弗兰肯斯坦所造的被认为是一个怪物:他没有母亲,在实验室里被造,一经造出就被人类抛弃。然而他却具有人性,亦被人类身上的人性感动。他向往与人类之间的情谊,却因被造得残缺丑陋而被人类视为脏污可怕,终身遭到人类的驱逐。在1982年上映的科幻电影《银翼杀手》中,未来人类已造出了外观和智力上与人类无异的连锁型复制人(nexus replicants),他们亦拥有人性,却在被人类奴役后判为“非法生物”,惨遭猎杀。执行这一任务的主人公在猎杀过程中遭遇了复制人温情的人性, 真人与复制人之间的人性倒错由此构成了片中的核心伦理困境,亦由此留下一个深层追问:究竟是繁殖方式还是人性定义了人之为人?

1931年电影《科学怪人》(Frankenstein)中Boris Karloff饰演的怪物形象。图片来源:Universal Studios

左:世界上第一位拥有国籍的类人机器人Sophia,2018年在古德全球峰会上发言,图片:ITU Pictures from Geneva, Switzerland ,CC BY 2.0,来自commons.wikimedia

右:Sophia在2017年面向公众发言,图片:ITU Pictures from Geneva, Switzerland - AI for GOOD Global Summit,CC BY 2.0,来自commons.wikimedia2017年上映的续集《银翼杀手2049》 在这点上令人颇感失望,它不仅没有回应与深化上述追问,反而倒退回对真人繁殖力的崇拜中。被造劣种(skin-job)的污名与自卑始终伴随着男主角K,他疑思自己究竟是否像真人那样拥有灵魂,猎杀前代复制人的过程成了他求证自己是否为真人与复制人所生后代的身份验证之旅。影片上映的同年10月,汉森机器人技术公司(Hanson Robotics)制造的类人机器人Sophia 在沙特阿拉伯被授予了公民身份,成为世界上第一个拥有国籍的机器人。从对弗兰肯斯坦所造怪物的厌弃,到对复制人的猎杀,再到2017年机器人获得公民身份,从自然繁衍中越轨而出的繁殖之物逐渐去除了污名,而潘多拉的盒子一经开启就再也无法合上。在解锁繁殖的禁区里,人类并未就此止步,而是只身进犯,将自己置于日益难解的伦理困境之中,常与污名相伴随。被驱逐出伊甸园的那天,风在夏娃的赤身上凛凛刮刺,风里是造物主的咒诅:“我必多多加增你怀胎的苦楚”。子宫,女人身上这受诅蒙羞的印记,自始自终考验着人类的伦理准则。在自然演化的子宫里,她与她所孕育的生命浴血相残。进化生物学家苏珊娜·萨德丁(Suzanne Sadedin)在《子宫里的战争》中指出,胚胎着床的过程是一场胎儿与母体间血腥的攻防战:灵长类动物的胎盘细胞是凶猛的入侵者,会一路侵入母体的子宫内膜表层,刺穿母体动脉,将其重塑为适合胚胎生长的场所。子宫则相应进化成一个强硬的防御堡垒,一部分子宫内膜与母体血液循环隔绝,以抵御她尚未决定是否接受的胎盘的侵袭,并通过月经处理掉那些她不中意的胚胎。这也是人类怀孕较难成功的原因。自然演化出的母体子宫内膜是胚胎发育的最佳环境这一美好想象早已被现代生理学所质疑。[4]

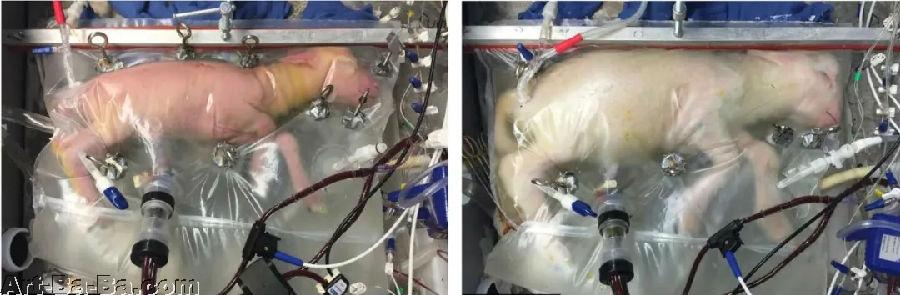

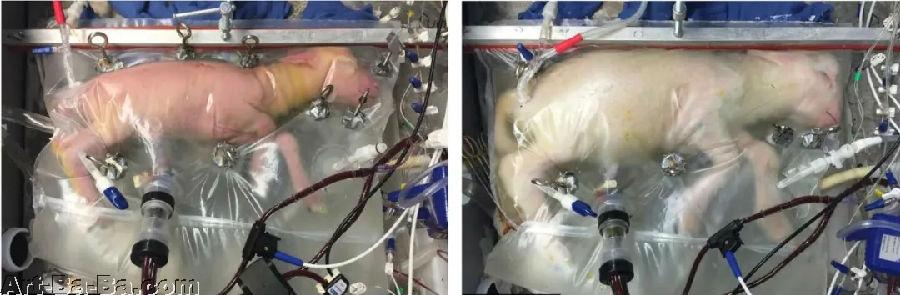

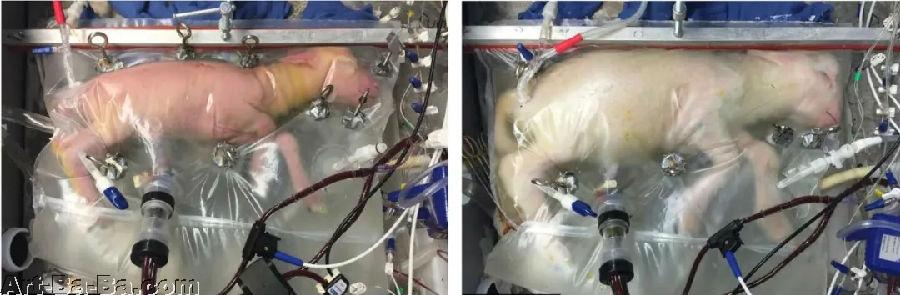

从母体剖出的早产羊羔在人造子宫中。图片来源:Emily A Partridge / Nature communications/CHOP handout/EPA

2017年4月,美国费城儿童医院的阿南·弗雷克(Alan Flake)研究团队宣布,他们研造出的“人造子宫”首次通过了动物试验, 将8只从母体剖出的早产羊羔分别放在模拟母羊子宫环境的聚乙烯薄膜袋中,全部实现正常发育。2021年1月,当国内的人们还在为女明星郑爽的代孕风波舌战不休,郑州大学第一附属医院的体外支持中心ECMO团队已在一个月前宣布成功进行了国内首次人造子宫胎羊体外培育实验。人造子宫的技术立意之一是要挽救那些自然分娩中难以存活的早产儿,以及为不孕症的女性患者提供新的可能性。然而同时,它却大大挑战了人们关于妊娠过程的传统认知,女性主义者们也开始就它可能引发的新一轮繁殖伦理问题展开争论。英国学者苏琪·芬(Suki Finn)注意到,关于妊娠模式的伦理界定源于人们对于妊娠过程中“胎儿-母体”关系的两种基本认知差异[5]:“组件模型”(parthood model)将胎儿视作母体有机体的有机组成部分,如同不可分割的脏器或肢体;“容器模型”(container model)则认为母体只是承载胎儿的容器,居于其中的胎儿是独立的实体,胎儿与妊娠者的关系如同租户与房屋,亦像面包与烤箱。苏琪·芬对妊娠过程中母胎关系的厘清将女性身体天然携带的生殖伦理价值置入许多新的拷问中:比如,容器是否能替换?代孕是否只是一个换容器的问题?胎儿究竟是人还是非人?如果胎儿是人,人能否在非人的容器里被孕育?如果胎儿是非人,那么人类母体在何种意义上与之构成整体?对上述拷问的细思与解答将成为未来人类面对堕胎、流产、代孕等一系列生殖伦理问题时的认识论基石。

[1] 《邪症迷思:塞麦尔维斯与产褥热》,朱石生著,新星出版社2020年1月版。

[2] 《繁盛之阴:中国医学史中的性(960-1665)》,[美]费侠莉著,甄橙主译,吴朝霞主校;江苏人民出版社2006年7月版。[3] 《洁净与危险——对污染和禁忌观念的分析》,[英]玛丽·道格拉斯著,商务印书馆2018年1月版,第54页。[4] Suzanne Sadedin,“War in the Womb”,Aeon,2014年8月4日,原文链接:https://aeon.co/essays/why-pregnancy-is-a-biological-war-between-mother-and-baby。

[5] Suki Finn,“Bun or Bump?”,Aeon,2017年7月27日,原文链接:https://aeon.co/essays/is-the-mother-a-container-for-the-foetus-or-is-it-part-of-her ;Suki Finn的这篇文章是获得欧洲研究委员会(European Research Council )“地平线2020” (Horizon 2020)创新与研究奖资助项目“对妊娠的形而上学的恰切认知”(Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy)的研究成果之一。