来源:巴塞尔艺术展 ArtBasel

塔里克·阿图伊,© 莫斯科Garage Museum;郑曦然:2017年拍摄于慕尼黑路易威登文化艺术空间,图片由艺术家与慕尼黑路易威登文化艺术空间(Louis Vuitton)提供,摄影:Christian Kain;艾莉森·卡兹:艺术家在她位于伦敦的工作室中,2020,摄影Philip Coulter;朱玛娜·曼娜:图片由艺术家提供。2020年秋天,伦敦的艺廊渐渐脱离解封状态,艺术却突然变得小型而连续。从理查德·塔特尔(Richard Tuttle)用金属线和纸制成的精致的微型雕塑,到吉莉安·韦英(Gillian Wearing)带有惊悚气息的水彩自画像,很多排的绘画、油画、陶罐和雕塑,通常排列在长长的架子上。尽管这些只是疫情封锁期间重复的日常活动,但它们意味着常规展览形式的回归:长达几周的展期,绘画作品整齐地悬于墙上,雕塑作品也在明亮的光线下展出。

一年后的今天,这种小规模而连续的趋势几乎消失了,可是疫情对艺术创作和展览的长期影响远未结束,主要是因为疫情本身还没有画上句号。但由于艺术界目前暂时恢复了举办活动和展览,也许值得大家思考一个问题:我们到底想要回到哪个状态中?在与艺术家谈论过去一年对他们作品的影响时可以发现,放慢节奏和沉静下来谈何容易,但最终却大有裨益。对艾莉森·卡兹(Allison Katz)来说,几个展览的推迟反而让她更加专注,与此同时,沉浸于工作室中和远程布展意味着这样的公众展览更加有距离感。她提到:“随着绘画强度的增加,与展览的关系实际上变得更加抽象。” 当疫情成为了艾莉森·卡兹创作的一部分时,她说:“两者作为潜台词:意味着密切、持续地工作,没有周遭分散注意力的事物;而当它们作为主题时:‘2020’这个数字可以作为视觉象形文字、虚空或是被压缩的空间。” 艾莉森·卡兹在这种状态下创作出的作品目前正在诺丁汉当代美术馆(Nottingham Contemporary)展出,她的作品体现了一种短暂出现的情绪,在一组封闭的空间内——比如洞穴中、拱门下,甚至在嘴里,仿佛那时观众就在舌尖上,等待被脱口而出。

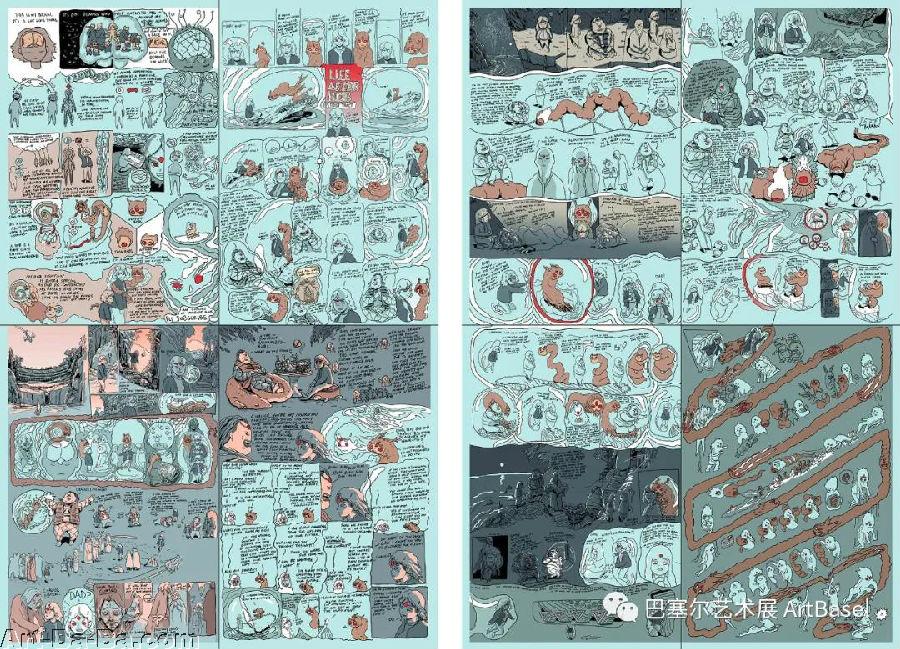

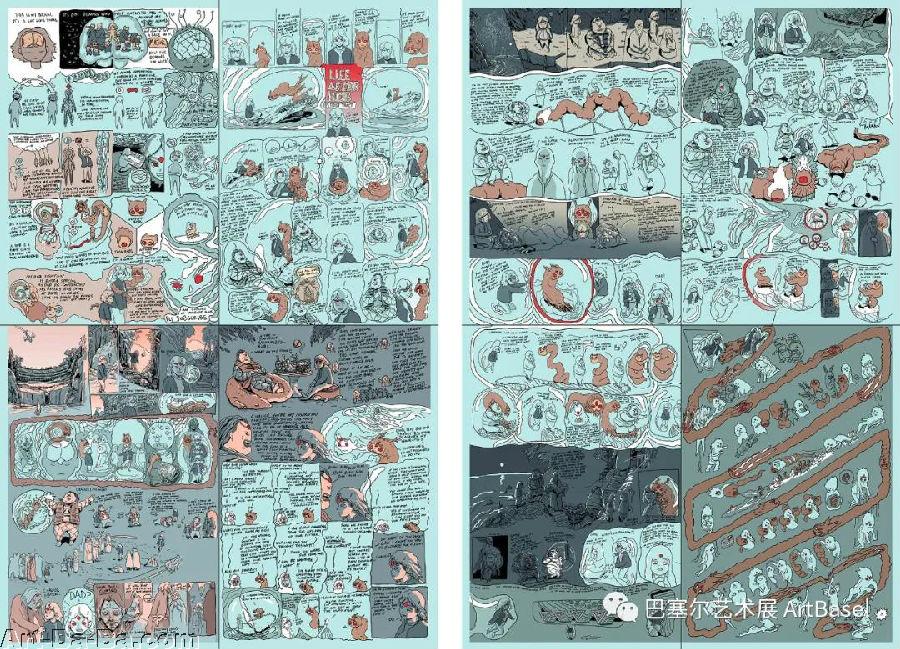

艾莉森·卡兹,《The Cockfather》,2021。图片由艺术家、The Approach(伦敦)、Luhring Augustine(纽约)提供,摄影:Plastiques Photography对于在工作室和桌面工作的艺术家来说,疫情给予的空间和时间被证明是一份矛盾的礼物:一个在更少干扰下工作的机会。住在柏林的巴勒斯坦艺术家朱玛娜·曼娜(Jumana Manna)说:“我不认为我的工作在结构上发生了变化。”她目前正在安特卫普当代美术馆(M KHA)展出一组陶瓷雕塑。她说:“变化更大的是我与外界的期望、邀约和行动的关系。我在接受邀请时更加谨慎,不再害怕取消对我来说没有意义的工作或旅行。”驻纽约的美国艺术家郑曦然(Ian Cheng)坦言:“我很幸运,因为我的作品主要是基于软件制作的,所以对我来说没有太大的变化。”他在去年开始致力于创作2021年动画系列《Life After BOB》。该系列是一个庞大的故事,讲的是AI实体开始接管人类宿主,这件作品由艺术家在视频游戏平台上与一个完全远程工作的大型团队共同制作完成。他补充道:“这让我意识到远程可以完成的事情比之前想象的要多得多”,但与此同时,他也意识到远程工作带来的一些限制:“有些工作,比如与演员、作曲家、编辑的合作,需要同处一室才能激发内力。”

郑曦然,《Life After BOB: First Tract》(局部),2019。图片由艺术家、Gladstone Gallery(纽约及布鲁塞尔)与Pilar Corrias(伦敦)提供

而对于需要现场创作和表演的艺术家来说,疫情则带来了完全不同的挑战。以运用声音创作互动装置作品而闻名的黎巴嫩艺术家塔里克·阿图伊(Tarek Atoui)说:“在巴黎,你甚至不能离开1公里的范围,一天也不能外出超过一两个小时。对于一位即兴表演者来说,疫情下的限制成为我需要遵守的规则。因此我开始在幼儿园进行创作:因为在巴黎七岁以下的孩子还在继续上课,我儿子今年四岁半,所以我自愿到他的学校开始跟孩子们一起工作。”有了这些年轻的新观众,阿图伊举办了一系列的声音工作坊,鼓励孩子们用日常物品和材料演奏,这从根本上改变了他的工作方式。他还提到:“现在我着手研究用于‘听’的,而不是用于‘演奏’的乐器——这是我艺术实践中一个非常重要的变化。你不再需要使用扬声器或传统的方式将声音注入空间,在未来几年里,我将探索更多这方面的潜在可能。”在这样充满挑战的一年里,展览形式和惯例可能会出现更多的转变。目前,艺术家们正在寻找在公共空间中回归触觉体验和物理感知的方法。曼娜解释说:“尽管jpeg图片艺术的流通逐渐泛滥,但雕塑必须在实体空间中感受,电影就应该在电影院或类似的环境中观看。开幕、读书会、社交聚会、酒会,这些都是对我们健康的艺术生态至关重要的仪式。”

塔里克·阿图伊在疫情封锁期间于巴黎举行的工作坊,图片由艺术家提供

实际来说,阿图伊在最近的展览中限制了观众的数量:他在机构的演出时间更短,但重复次数更多。对此,他这样解释:“倾听的质量变得完全不一样了,也许人越少越好。我开始将机构和美术馆视为孵化器和实验室——你不需要以高观众数量为目标,而是要让他们在展览里度过更好的时光。人们觉得自己掌握了这件作品,并且能够理解它,而这的确需要时间。”即是说,疫情后的艺术是——或者应该是——更慢、更少,更具情感,并与更小、更本地化的背景和关注点发生关系。这意味着一方面要关注历史,另一方面要关注长期的培育和成果。对此,朱玛娜·曼娜说:“随着越来越多的紧缩政策和各种灾难,空间让人感觉在缩小,这就是为什么我们共同创造的空间比以前更加重要。”这表明在我们回归到疫情前的价值观和时间表之前,无论是字面上还是隐喻上,从公园长椅和火车,到头脑空间与深入交流的场所,这些场景都值得深思。”

朱玛娜·曼娜,《S-pipe》,2021,图片由艺术家、安特惠普当代美术馆与Hollybush Gardens(伦敦)提供,摄影:We Document Art

郑曦然的人工智能作品巧妙地反映了如何在非人类生物的环境中生活,他对疫情后的艺术应该是什么这一问题有更广泛的认识:它是通往未知的指南。他指出:“艺术家必须重新考虑如何创作能与观者潜意识对话的艺术作品。在疫情期间,很明显存在一种需要恢复的精神空虚。但我们必须学会驾驭怪异的潮流并在其中生存。在21世纪,随着世界变得更加复杂,这将是一项重要的个人技能和重要的文化价值。这需要艺术家们重新认知我们自身进化最超前的那部分,来应对非系统化的现实:即我们的潜意识。”不是所有人都能回应这样的呼唤,但当我们接近未知的视野时,这些艺术家提醒着我们,我们可以从容谨慎地看待我们未来想要的新仪式、标准和结构。

塔里克·阿图伊(Tarek Atoui)由维他命空间(广州)、Galerie Chantal Crousel(巴黎)和kurimanzutto(墨西哥城及纽约)代理。郑曦然(Ian Cheng)由柯芮斯画廊(伦敦)(Pilar Corrias)和Gladstone Gallery(纽约及布鲁塞尔)代理。艾莉森·卡兹(Allison Katz)由The Approach(伦敦)、Giò Marconi(米兰)和天线空间(上海)代理。朱玛娜·曼娜(Jumana Manna)由Hollybush Gardens(伦敦)代理。