来源:打边炉ARTDBL

Ballooning,2021,共创作品,场域特定装置,展览现场

香港中文大学(深圳)第22期驻校展览“Play Under the Table”现场,有三件事引起了我的注意:

过去曾在不同的展览中都分别看到过彭可和赵谦的作品,无论是个展还是群展,都不太像这次般关注点首先是落在图像和相应视觉符号上,而后才是作品中艺术家的作者性;看展过程中最有趣的部分是和参与驻校工作坊的学生聊天,从物件,到其关联的意向,再到物件与个人的情感连接,最后展览现场的视觉呈现,与其说我向他们了解现场背后的创作思路,倒是更像通过这一系列的串联叙述,短暂地进入了一个人;现场间或出现的蓝色背景墙,就像彭可和赵谦后来描述的“信号灯”那样,隐约指引着观者,又整合了现场各处跳跃的视觉。

图像是个很好的话引子,看展多少是一个私人的感知过程,看图却是一件所有人避无可避的事情,不知道这是不是展览给人一种松弛对话“场”感觉的原因,我们共享着相似的读图经验,个人关注图像的路径,却又迅速且直接地向他人暴露了自己。

我们在展览期间和彭可、赵谦聊了聊他们在港中大(深圳)的驻校经历,这是他们因图像讨论场所和背景知识的稀缺,成立图像语言学习小组Play Under以后,首次以小组的形式,长时间地在一个特定(校园)社群环境共同工作。

Play Under在驻校期间举行了四场工作坊,以大众图像作为出发点,引导学生们以个人化的观看视角和运用方式,发现隐藏在图像表层之下的信息。而他们也在对话时也说到,驻留更好的状态是在大家共有的日常经验基础上,尽可能产生一些放松且有效的对话,让图像被铺开,让不同人关心的事情相互流转。他们的工作和“学习小组”那样,持续围绕一个课题进行讨论,唯一不同的是,图像的课题不导向共有的结论,讨论也不因结课而终结,有些时候,让对话发生,比达成共识要更重要。

Play Under驻校期间举办的工作坊“ballooning””©️Play Under

话引子

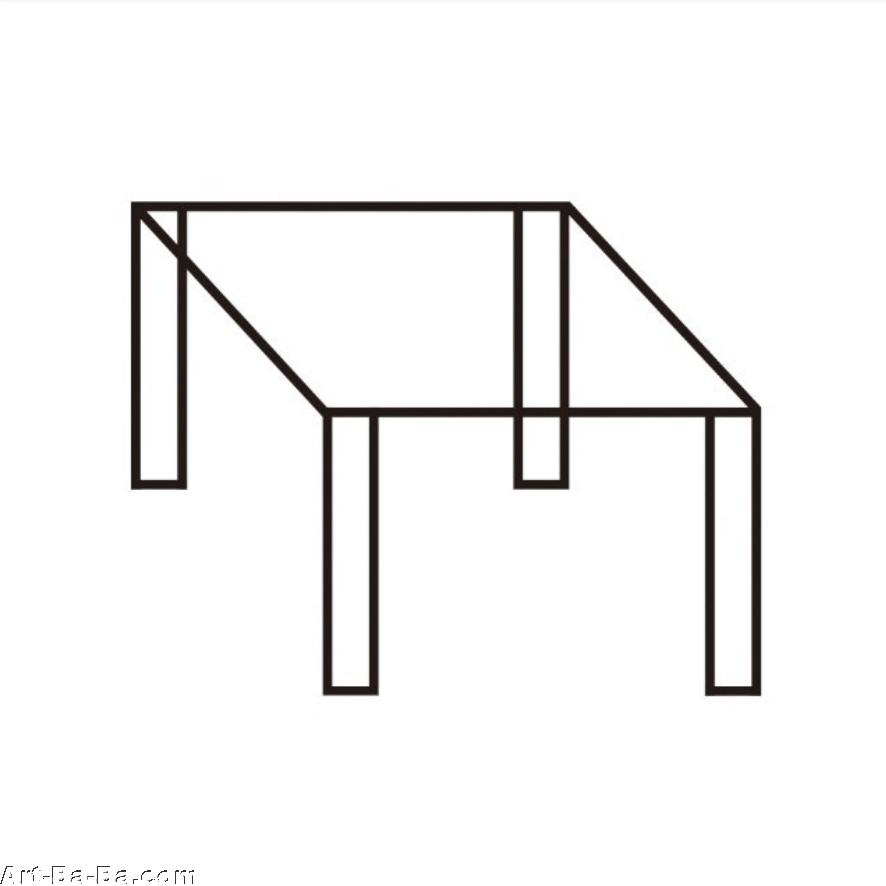

我们小组的名字叫Play Under,它可以是under-play,也可以是play under the table,指在某种规则底下去完成多向观看。作为小组logo图像的桌子也是一个类似的格式塔,本身包含着多重观看经验:可能从底下往上看的视角,看到的是桌子底部的画面;也可能是从顶上看到的画面,不同的人对它都有不同的理解状态。“Table”本身没有明确的定义,它映射的是现实中的任何的既定框架,这里头有一个浅浅的对抗的概念。Play Under倾向于一种玩味的态度,在一个框架内轻松地应对,把限制利用起来,将其变成一件有趣的事。

Play Under的logo图像

这次在香港中文大学(深圳)的校园驻留,挺符合图像这种媒介跟大众发生关系的场景。我们之前有想过,Play Under比较好的状态是在进行图像创作和艺术行业内讨论的同时,以社群的形态发散出去,学校的环境也适合我们以图像学习小组的名义跟同学们一起学习。学校本身没有设置艺术专业学科,大多数同学完全没有艺术学习背景,但以图像为媒介,我们的工作和他们还是有很多可以发生连接的地方。毕竟当下无论你是否从事艺术或图像相关的职业,无论是被动还是主动,几乎都无法避免“读图”这件事,甚至每个人每天都沉浸在图像和图像的环境中,接受大量的图片信息。这些都为我们在校内工作坊和同学们交流时提供了很好的“基础”,我们可以带着自己基于图像的探索,在他们原本的理解或是反思的基础上找到一个衔接点,引导他们去关注身边高频率出现的图像类型,一起寻找再延展的可能,而不是一切从零开始,把一个全新的概念强加给他们。

图像是一个很好的话引子,它可以打开跟很多人之间的对话。有个心理学专业的同学刘卓然第一次来就提到,她经常看见朋友圈里有人发一张做了美甲的手拿着奶茶的照片。类似这样弥漫的商业广告图像的数码空间,和围绕其建立起来的图像美学机制,包括图像背后传递的信息,同学们在看,我们平常也关注着。我们会一步一步引导她实现脑海中的想法,从身边的高频图像背后引申到社会的消费现状、女性如何展示自身的话题,最后她用气球扎了一个“奶茶乳房”的装置。

也有一些学生会对他们的校园生存状态有很强烈的感受,质疑高压的大学生活,这都可以对应在学校环境内出现的特定高频图像,在他们自身的社群里有着广泛的影响,但就我们来说,未必那么熟悉,或说已经不再熟悉了,可能就需要更多地了解他们带着何种感受?在面临怎样的问题?此外,这些感受应该怎么样表现?要用什么样的材料?摄影师的创作方案中可以没有任何文字的介入,某种程度上还可以用图片的逻辑来解释,但这未必是同学们的工作方法,因此我们需要和他们进行更多的沟通对话,来介入同学们在工作坊中的创作。

控制

一个月的校园驻留,还是会有时长限制和展览呈现导向。我们之前在上海做过一次城市漫步项目,邀请写作者btr一起,召集大家和我们一起行走,用脚、眼睛和手机去探索城市空间的不同状态,大家相互之间产生对话,用城市“拍摄—观看”的经验,回溯到我们做图像“拍摄—观察”的状态,也模拟在城市游荡的图像创作者的工作方法。那次我们并没有带着一个明确的目的,更像是为自己开拓一片地图,而这次的工作坊要有一个展览作为这个阶段的结果呈现,一定程度上来说,它不是体验型的,所以是另外一种比较紧凑的工作方法,在这种工作里,更能让他们了解作品和展览是如何在概念以及实践中逐步成立的,驻留本身有自己的语境,在学校里发生,举行集中的工作坊,从讲课到过方案内容、方案执行修正,到最后展览成形,这个过程是需要在一个框架内进行压缩和掌控的。

进入拍摄的状态需要长时间的敏感度,但工作坊和展览有相对稳定和集中的时间节点。每个同学掌握图像的纵深程度很难达到一致,如果只通过工作坊,同学们很难生成对应的创作路径,以展览和作品执行为结构,相当于给了他们一个对应的语言,提供了承载想法的容器,让同学们在理清思路和想像之余,一定程度上了解我们的作品从概念到视觉化之间的执行逻辑。图像流动、开放,又有可执行性,它可以作为一种表征(re-presentation),可以作为强大美学的平面承载,可以是一段文字的视觉产出,还可以是一个实体物件的影印版本。

这回的方法只是众多工作方法中的一种选择吧,也不是说图像作品背后的概念一定比它的表象呈现更重要,因为我们无法预期学生们图像阅读的习惯和思路,最后又要将工作坊的成果整合为一个展览,所以会去控制一些基本的构成元素。我们没有制定一个主题,而是在工作坊里和同学们用梳理概念、推进方案、细化方案、拍摄执行和布展与调整的方式一起完成。我们在空间中搭建了影棚拍摄常备的无影墙,提供了参与者拍摄图像时会用到生产结构,最终展览的时候,这面无影墙又成为了展示作品的空间,呈现相关的制作过程。无影墙对面的那面展墙集中呈现了同学们创作的图像,而且它是蓝色的,能让作品都有视觉里的共性。与此同时,这个颜色也只是作为背景,没有影响同学们的概念或主体。这两面墙形成了一种互文关系,它们共同创造的稳定的结构下显示了一种多样性,以呈现同学们的创作目的和概念,也保证了展览的完整。

在这个过程中,打破了我们既定的规则的学生作品,也是我们特别感兴趣和想讨论的事情。例如,有一位同学王逸凡,对哲学中“自指”这个概念相当感兴趣,我们一起想出来的展览方案是以打乱文本中“,。/?”等常用的标点符号,用它们重新创造排序,放置在对应的A4纸上,最后呈现在无影墙对面的这面展墙上,同时对应图像的指向。建立规则,执行它们,与它们游戏的同时也打破它们,似乎就是Play Under在做的事情。

信号灯

最终的展览呈现基本分为三层结构:我们两个的实践成为了展览中的“固定”形态,而我们的创作本身是比较松弛的,主题上也有互通之处,可以方便大家找到一个“进入点”,形成理解语境上的连接;基于学生工作坊环节完成的部分,占据了整个展览三分之一的空间,则是一个作为“结果”的形态;展览空间的正中央是一个赵谦的一个以沙盘游戏心理治疗为原型的项目,去除心理治疗师的绝对权威和原有心理治疗的私密性,参与者也是沙盘的使用者和观察者,这个空间从原有的私密空间转换成共同生产的公共空间。沙盘上有摄像头进行着实时的监控摄像,沙盘作为交互点,还会以影像输出的形式被再观察、再使用,在整个展览期间持续地产生介入不同经验的状态。我们在展览空间内设置了不同的进入路线,根据不同的空间感受设置动线,和无影墙颜色相近的蓝色,像指引信号灯一样,让人产生不同的观看经验。

作品所处的展览场域和面对的观众不一样,它的功能性就会发生转变。在做个展的时候,维持自己作品的状态是最重要、最主体性的事情。在Play Under的框架下,作品会更加着重于图像展示的面向——比如说在展览实践中,什么叫做图像?图像如何出现?它可以发生什么样的联系?在学校的环境里,观看作品的大多数是学生,这里的空间没有建立分割,作品本身的细微场域也在发生变化:我们的作品、学生的作品状态,都变得特别“凭空化”,对于观看者而言,更类似于某种视觉语言的影子,而不再聚焦于我们自己的创作逻辑状态里,能得到多少阐释或补充。

自留地

艺术家的工作大多有着不同的面向,“驻校艺术家”这个事情对于我们来说,就是在一个文化机构里做了一次教育实践的尝试,它也保留了我们过往的工作思路,这次的产生的经验,下次还有机会在不同的项目上降落的话,我们可以再复制、改进,让它重新发生。我们等于暴露了所有的工作方法,把它们从一个袋子里翻出来给大家看,可能参加工作坊的同学相对能了解到一个概念到“数据化”、“图像化”的过程是怎么样的。图像还是我们的关注点,但是不同的人加入,一部分话语权会让渡给别人,讨论的东西慢慢叠加,图像本身的问题导向会产生位移。因为观看方式和语境已经发生了改变,作品的叙事结构不可避免也会产生转变,这是自然的事情。

驻留,其实是通过一种方法,让每个人能够相对平均地获得一些经验,无论如何,都会面对时间和结果上的限制。除了向少数报名参加工作坊的同学外,驻校艺术家项目还设置了“艺术家门诊”,一对一地,开放地和前来的学生进行交流。我们来到校园,跟同学们共同生活学习一段时间,尽管我们会和他们讨论哪些艺术创作方法在图像上更成立,也只是作为索引式的补充,他们更像是平行的创作者。我们不可避免地带入自己的工作判断,他们再给我们个体的反馈,整体是一个信息多向的状态。

定义Play Under时,我们也划定了小组关于图像学习、而不是艺术家小组的形态。Play Under最早达成的共识,就是我们的工作逻辑不以创作为导向,我们不是作品做到一半没有灵感,或是自己的生产力跟不上,而去寻找一个合作伙伴,需要另外一双手来帮忙做新的作品、参加新的展览、产生销售……我们都在慢慢确立自己的喜好、研究范围和视觉语言,形成自己的“壁垒”,“壁垒”的存在很重要,但我们不要只在这里面工作,小组合作的方式可以帮助我们把经验外延到不同视角中,不断地接触、再发生。Play Under是我们的一块自留地,我们关注图像讨论场所和背景知识的稀缺,想让感兴趣的人以写作者、采访和被访者的身份加入进来,从一些基本的视觉语言研究出发,展开讨论,大家一起耕一耕这块地,逐步推导,比较松驰自然。

“Play Under the Table”展览现场

铺开和流转

我们俩尽量把小组的工作引导成相互滋养的关系,分工处理我们各自擅长的事,平衡各自的时间精力状态,打好协调配合,把消耗降到很低。具体的工作比如做联系别的人,做编辑、翻译,比如做空间的布置、与学生的沟通,做整体规划,都是跟平常不一样的工作模式,这些经验都会反馈到我们作为艺术家的个人。像这次的工作坊又是一个时间段内有强度、有内容的输出,而最后做的展览整体又有输入,得到的东西也会多一些。接下来我们还有一个出版物在筹备的过程中,这也是工作坊期间,由于有了一段集中的时间可以一起实践、讨论和创作,而产生的新想法。

小组的工作都是从一个事情导向下一个事情,让它自然而然地发生,在更长时间段里,它确实可能在潜在地“消耗”我们,但首先我们得保证它尽量是在一个持续的状态里面。这是一个松弛的自我组织形式,我们也有一些想要继续讨论的关注点,但并不是以那种“启迪式”的状态去进行的,我们都不太喜欢一些概念是以一种被宣扬的方式传达给别人,尽量保持“非说教式”“非灌输式”的分享吧。这本来也是图像的魅力之一——所有人都在跟图像打交道,而人人都有自己的看法和运用的方式,图像应该被铺开,流动起来,让每个人都可以接触到。

我们其实不觉得应该要通过驻留达到非常深刻的交流,以展览、出版或是某种展示形式定型成果,而是希望能在这个过程中产生一些尽可能多的放松状态下的有效对话,让更多人了解图像为媒介的艺术家的创作方式,或是我们关心的一些事情,可以和不同人关心的事情相互流转起来。大家共有的日常物件和经验像是一个重叠的起点,延伸出不同的路径,可能是重新挖掘被日常忽视的部分,也可能就在不同的上下文中,消解了日常原本的特定属性,发展出不一样的面貌。

在对外展示之后,如果日后有很厚重的研究类的东西主动或被动地加入,不管是互相协调还是冲突拉锯,都会很有意思,这是一个抛砖引玉的对话过程,每个参与者都在图片的传达中潜移默化地为别人的创作添砖加瓦。不过也得看对方怎么接受信息,这并不一定是绝对“建设性”的过程。“砖头”有很多用处,有时候就直接砸出去!