来源:微信公众号“黑匣子”

“边境”(Frontier)是一个地理政治术语,它区别于另一个词“边界”(Border)。该术语来自于 15 世纪的法语,意为一个国家与另一个国家接壤的地区,它不同于“边界”——一种严格而清晰的国家领土边界形式。在最一般的意义而言,边境可以是模糊或分散的,如 19 世纪美国东西部之间的边境,由逐渐减少的欧洲白人定居点,和逐渐增加的美洲原住民定居点及无人区之间的离散土地区域。它表明了边境并不总是一个连续的地区。它是两者相互试探的地带,并在此交叉甚至于离散,我们可以看到它是如何依附于自然的屏障体,从而形成一个较为明显的分界线,就像是某种附着力。它们吸附在山脉、海岸线、河流、湖泊、森林甚至沙漠和沼泽的边界附近,它显示了边境的两种性质:模糊和清晰,就像是某种运动在海床上的结果。

《界桩》,视频影像,2019

《保卫祖国》,视频影像,2015

《宴请》,有声双屏影像,12′30″,2020

2015 年,艺术家李勇政前往罗布泊,它在蒙古语及当地语言中被称为“汇入多水之湖”,曾经在 1958 年测量到最大面积(5350平方公里)。作为当时中国第一大湖的它,如今已在上世纪 60 年代迅速彻底干涸,变为了“死亡之海”。李勇政在罗布泊的一处废弃的机场前,发现了早前用当地砖块垒成的“保卫祖国”四个字,并用从成都带来的砖块跟它进行了对换,将其带回了家乡。这像是某种对遗址的博物馆式的保藏与搬运,它显示了某物的实际功用价值的消失,并转换为参观和展览价值。这两种价值之间的转换,可能本身就寓意着边境的概念:两种价值之中的模糊地带。在美国作家科马克·麦卡锡(Cormac McCarthy)思考孤独与探讨人类出路的《边境三部曲》(The Border Trilogy)中,描述了两位在二战时期的美国南方牛仔,离家浪迹美国南部与墨西哥边境的甘苦故事。它表明我们都身处同一个困境,这种困境在第二部(《穿越》)中被浓缩在一只受伤的母狼身上,主人公将其送回墨西哥边境。其中三次骑马往返穿越两国边境,作者表达了他对整个人类世界的关切,而我们每个人,都似乎是那头在边境受伤的狼。

《宴请》,有声双屏影像,12′30″,2020

这意味着边境可预示着某种伤害的存在。我们在一个彼此陌生的交界带中相互守望,但又彼此不知所措地生疏和隔离。在《宴请》这部纪实影像作品中,艺术家想用一种实际的方式,去尝试填补关于边境的沟壑。他们去了边境的荒漠,邀请当地的少数民族与其一起在沙漠大峡谷中共进晚餐。这具有一种仪式性,在早已被干涸的罗布泊地区,艺术家委托当地的朋友做介绍人,汉族与西北少数民族,在荒无人烟的峡谷中杀羊做饭。一切像梦一样,大家唱歌跳舞,一起朝向广袤的天空放焰火。尽管如此,彼此之间因语言问题也无法真正正常交流,虽然好奇,但相互之间亦存在顾虑,心门难以彻底打开。我们都在彼此受伤,仿佛一旦跨过某条界限,我们的安全就不在自身的手中。我们总会对另一边产生莫名的一种戒备。李勇政曾用一个比喻“硬边国家”,来描述以物理媒介和条约为界定的主权国家边界,把用全球互联网形成的共同价值观群体,称之为“软边国家”。它显示艺术家对边境的探索,更多转向了文化和意识价值观的领域,不同的共同体之间在当今时代亦表现得更加具有冲突性,正如艺术家在《激光》中,使用镭射笔在西部边境荒漠中排成一百米,同时射向天际,形成无形中的空气墙。当灰尘和有其它介质出现,那无形之网随随即便现出时隐时现的铁幕。

《激光》视频影像,4′30″,2019

将历史看作是进化论的弗朗西斯·福山(Francis Yoshihiro Fukuyama)曾在 1992 年出版的《The End of History and the Last Man》中,宣布随着冷战的结束,自由民主与资本主义将被定为首尊,达到了黑格尔意义上的“历史终结”(The end of history)。但福山的老师,当代美国保守派政治学家塞缪尔·菲利普斯·亨廷顿(Samuel Phillips Huntington)在 1993 年发表了一篇《文明冲突论》(The Clash of Civilizations),并在 1996 年扩展为一整本书,反驳并批判了福山的历史终结论,并认为冷战结束后,世界将进入新的阶段,文明的冲突仍然继续。他认为未来冲突的主轴将沿着文化路线,并以信仰、悠久历史习俗等作为文明板块(西方文明、拉丁文明、东方世界……)。亨廷顿表示,由于文化差异的不易改变、人天性中喜爱同类憎恶异类、世界变小及信仰填补真空,文明冲突必然是未来冲突的主导模式。尽管如此,亨廷顿的理论也无法解释以下几个问题:对“文明”的忠诚是如何产生的?大国冲突中,政经军利益往往比文化更成为重要因素;文明的核心国与文明并不划等号;文明既不做决定也不受控,不具备国家功能;如何解释内部冲突?正如在其装置作品《不同的意志》中显现出来的两种不同意识在使用同一符号下的悖论:慈悲与独裁。也正如最近在缅甸兴起的佛教民族主义(佛教极端主义)等运动,这些诸多讨论和问题至少显明了一个主题,那就是:文明和边境在本质上比我们所想象的更为复杂。

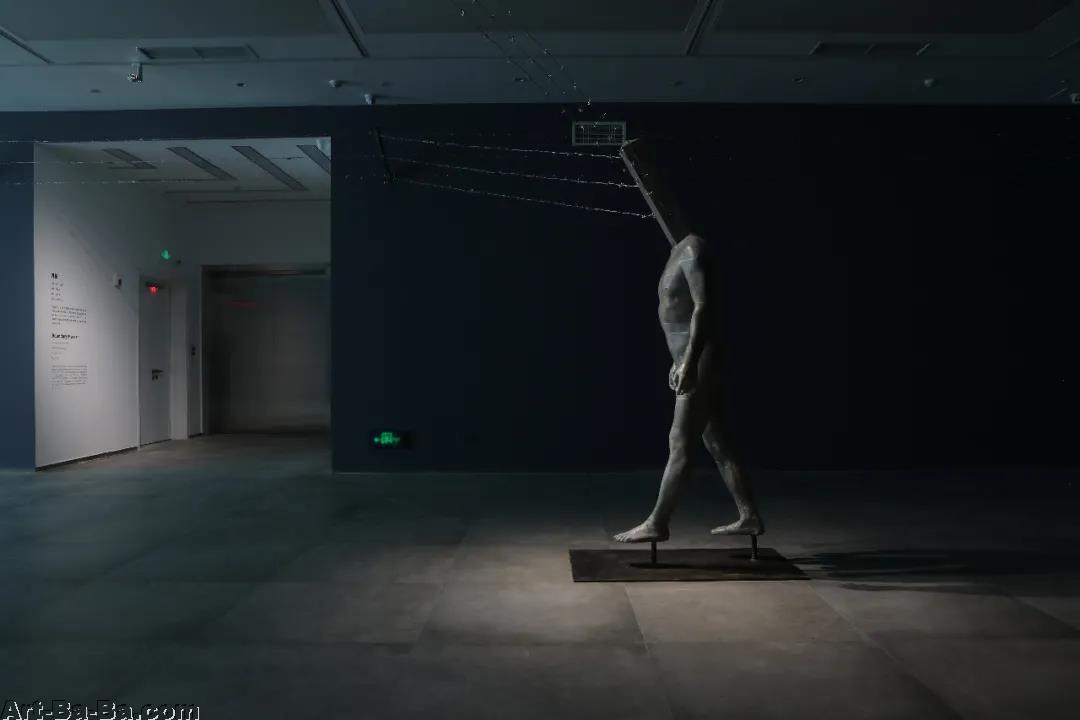

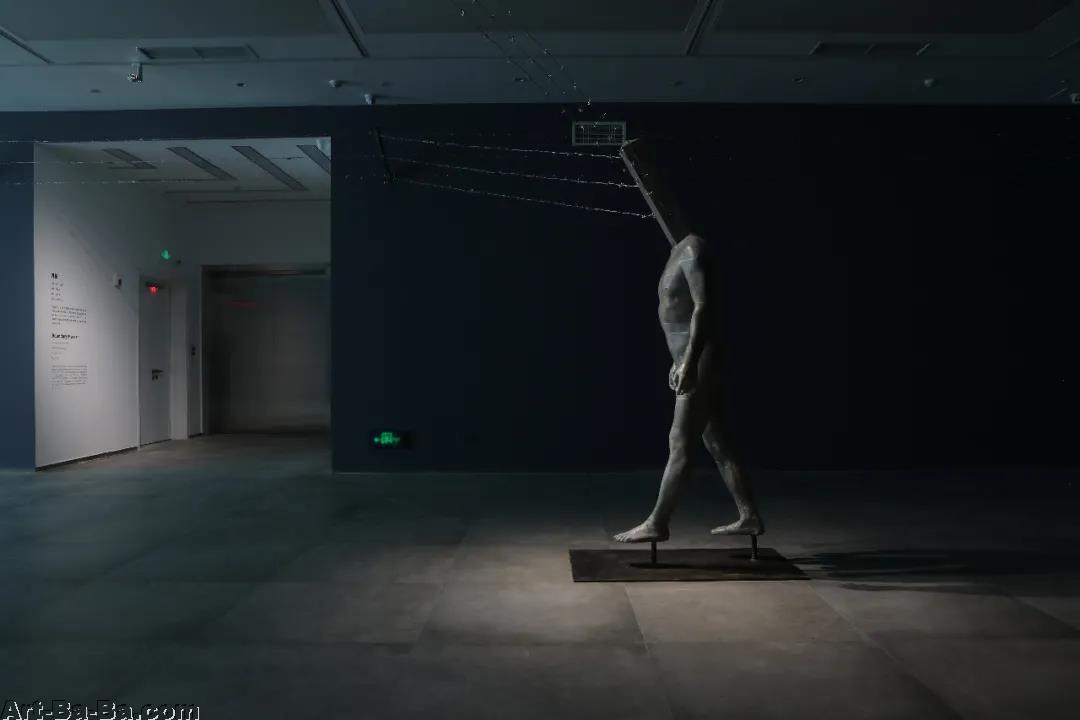

《疆域》,装置,2019

《来自丁尔的家》装置,尺⼨可变,2021

这种难解问题形成一种纠结态。在李勇政的装置作品《来自丁尔的家》、《飞毯》中,我们看到了一种对文明的温柔,他用蜡去覆盖地毯,使他们成为冰冷边域下被封存的文明印记。或将地毯中的花纹符号剪裁下来,移植进其它空间,并将原空缺处用颜料覆盖。它们之间形成了对文明竞争性的另一种解读,回应福山或亨廷顿的一种沮丧或积极的主张。这种面对边界悖论的复杂情绪,在艺术家那里表现得淋漓尽致,一种没有答案的自问自答。

在《是的,今天》的影像和现场作品中,少年搏击俱乐部的格斗,展现了人类的争斗来自于某种天性。这意味着艺术家将边界问题的复杂性开始指向了人本身。一个从人与人之间的争斗,来看群体与群体之间的争斗,因为从微观上来说,每个人与每个人之间,都存在着无形的边界。或者说,边境就是人与人之间关系紧张的前提,或者说是必然因素。因为边境的问题首先得益于边境的出现,或者反过来说也成立:人与人之间关系的紧张导致了边境的出现。无论哪种答案成立,我们也可以说,两者是相互依托的。《界桩》视频影像,17′,2019

那么,如此说来,人与人之间的争斗当真是无法被避免的吗?由争斗所导致的伤害、痛苦和灾难,也将永远自噬我们自己。人类真是苦啊!在李勇政的《界桩》这件行为和影像的作品中,艺术家试图通过自身的力量,去改变我们所处的悲剧境地。这种行为在雕塑装置《疆域》中被进一步放大,艺术家通过对自己的真人扫描,用水泥浇灌出等身大小的人体雕塑,用铁栅栏做自己的头部,仿佛一尊自带边境的人。它仿佛正吃力地凭一己之力移动着边界,也好似想要挣脱于束缚自己的铁栅栏,它所艰难的每一步,都仿佛正想缓解那边境带来的痛苦,但它所行的任何一步,都无法使它摆脱痛苦的命运。

边界真的无法被消除吗?在关于祂的记载中,祂曾对门徒说:“你们不要想我来是叫地上太平;我来并不是叫地上太平,乃是叫地上动刀兵。”这段教导是什么意思?难道祂是要叫人打仗吗?并不是,这段话的意思是说:当有人要拔掉界桩时,他就是与全世界的界桩为敌了。祂确实要拔掉全世界的界桩。撒玛利亚(Samaria)曾是北国以色列的首都,撒玛利亚人(Shomronim)自称是北国以色列的后裔,他们把古希伯来《摩西五经》用自己的撒玛利亚字母翻译出来,并在基立心山上修建了自己的坛,用以敬拜神,从不去耶路撒冷。撒玛利亚人遭到犹太人的歧视,双方几乎不相往来,他们之间怨恨的界桩深重。祂要拔掉犹太人和撒玛利亚人心中各自中心主义的界桩,祂对撒玛利亚妇人说:“妇人,你当信我。时候将到,你们拜父,也不在这山上,也不在耶路撒冷。”

《界桩》,视频影像,2019

在拔掉人心中自我中心主义的界桩时,祂教导应当爱自己的仇敌,为逼迫我们的祷告。但是,那世上的自我中心主义的界桩是不喜欢被人拔掉的,他们必憎恨那来拔界桩的人,必起来争斗。而来自全世界界桩的争斗,谁又能承受得了呢?在事件的最高潮,祂说,让全世界的恨都归到我身上来吧,让全世界的罪都归到我头上来吧。一粒麦子不落在地里死了,仍旧是一粒,若是死了,就结出许多粒来。在李勇政《疆域》的这件作品中,谁能背负这铁栅栏的界桩呢?我们自己尚且也是界桩。祂说,凡劳苦担重担的人有福了。把我们每个人的界桩都归到他那里去吧,祂替我们背负所有的界桩,好叫我们在祂所负的轭中得自由。