来源:打边炉ARTDBL

在展览中休息的人©️iatefingers

受访:陈淑瑜

采访和编辑:黄紫枫

2020年12月19日,“焦虑的空间档案——从地洞到桃花源”在OCAT研究中心开幕,这也是“2019研究型展览策展计划”优胜方案的展览呈现。受到疫情的影响,陈淑瑜一直身处瑞典,只能通过线上与OCAT研究中心合作完成整个展览。一个强调空间感知的展览,策展人却不在场,这似乎是过往经验中难以想象的事情。我们在展览即将闭幕之际与策展人陈淑瑜进行了一次书面对话,试图了解在展览空间搭建起来之前、仍居身于“地洞”的阶段,“空间”、“界面”、“策展的空间性”、“展览空间”这些概念是以何种方式被组织、梳理、呈现的。

陈淑瑜的文字很有趣,她会将一组相互错位的语汇并置、组合,松动陈述中的稳定性,搭建起一条具有空间感的阅读通路。对话中,陈淑瑜亦说到,最好的文学作品不只是用来读的,它是我们的栖居之地,所谓的研究、所有的话语讨论,最终都需要回落对空间的感受上,我们与空间之间的知觉联系才是最本质的。尽管抱憾没能亲身观展,却在文字中与空间共情,随之产生了一种暧昧的、认为自己能够进入现场的错觉,这样夹杂着在场与异地的、似是而非的感受,让人不禁心生怀疑——难道自己已经踏上了策展人的那艘“贼船”?

文章发布前经过受访人审校。

陈淑瑜,目前生活在瑞典,以策展人的角色展开跨文化的合作和实践。她相信今天的策展工作在扩展之中,在不断生产知识,并长期关注如何在策展的空间领域加深并丰富我们对世界、对自我的理解。

开幕式表演前,保洁工人在清理现场 ©️OCAT研究中心

1、“拆台法”

ARTDBL:在“焦虑的空间档案:从地洞到桃花源”项目中,你提出了“策展的空间性(curatorial spatiality)”的概念,作为该策展研究项目的核心,你对其研究的兴趣是如何开始的?

陈淑瑜:关于“核心”这个词,我可能会考虑它作为一颗种子的含义,也就是一种可以生长出某些果实的力量。让一个想法、一个观念有自己的生命力,具备产生一些新的可能性的丰富性和开放度,这不仅仅需要一些确切的东西来滋养,同样需要一些不确切的东西去推动。

“核心”和“中心”的区别大概是,核心更强调一种潜力,它有着自己运行和移动的轨迹;而如果从空间的角度理解“中心”,它似乎是作为各种关系的中央节点,固定在一个结构性的位置上,并且总有什么东西在围着它转。但中心也并非我们认为的那样稳定,德里达对“中心”的解构,让我想起老子所说的“道可道,非常道。名可名,非常名”,我置换出这样一句话,“稳定的中心不是中心”,听上去是不是很荒谬?这种观念性的“拆台法”,也许可以让我们重新去审视那些充满历史含义的词语。换句话说,“中心”作为一个词,或如老子所说的一种“命名”,假使它的含义只限定于稳定性的话,是“不堪载道”的,词的含义随着我们的使用发生变化,固定不变的含义,只会让一个词被耗尽,丧失真正的意义。

所以,让一个词的含义变得不稳定,动摇那些坚固的关系,坚持认为对事物的理解还有其他的方式或角度,不断通过提问来试探边界,不断把问题移向新的领域进行讨论等等,我认为这些都是可以被运用在策展中的空间化思考。

2020年初的工作思路图解©️陈淑瑜

当然空间与我们的感知密切相关,一个特定的场地要容纳因为展览而聚集到一起的各种事物和想法,就必须进行一些空间化的处置,向观众呈现出它们在展厅中特定的位置、相互的关系和总体的情境,这也是策展的空间实践。相对于常规的布展而言,“策展的空间性”更强调策展人的空间意识,也就是一种转化能力,是策展人把进入一个策展项目的各种力量、关系和因素转化成现场经验的能力。我认为,这是在解说之外,策展人最重要的策动工作了。这种转化,是通过“艺术研究”展开的联合创作。我的工作是不断寻找策展主题和工作方法,让策展人和艺术家脱离某种传统意义的“中心”位置,去重新思考艺术家、策展人、艺术作品、观众之间的关系。我也希望能把艺术机构的“中心”含义中某些不稳定的,动态的能量释放出来,成为这种联合创作的一部分。

转化,也意味着处理一些相互纠缠的东西。也可以说,我感兴趣于对那些与空间相纠缠的东西,比如焦虑,它来自于我们内心深处,又可以在现实的空间里找到很多它留下的痕迹。古希腊的“忧郁”,《庄子·列御寇》所说的“知者忧”,到了今天的社会,演化成了焦虑——我们每一个人在面对很多选择时,无从选择的焦虑。你总以为做一个正确的选择,就不再焦虑,但错误往往是一种自由的形式。

总的来说,这个展览不是为了消除焦虑,而是寻找焦虑的意义。因为焦虑是我们内部世界的真实,无法用“掩耳盗铃”的方式去解决。你也可以说,渗透到这个展览中的焦虑,首先是策展人和艺术家所做出的种种不安全的选择。

2、紧张活泼

ARTDBL:对“空间策展”的研究和实验,与你对当下策展现状的观察、反思与探索之间存在着什么样的联系?

陈淑瑜:当下的一种趋势是,这世界上所有的重要议题都可以被压缩成一个展览来进行展示。这让展览变得越来越严肃,也让严肃性成为了一种策展的行为模式、一种专业性的“话术”表演,艺术作品却常常沦为某种寄生于理论化论述的图注。

我倾向于更多地从艺术内部开始,从对艺术的吸收和渗透开始。我认为有必要对“严肃认真”进行反思,也许我们可以从“紧张活泼”里找到一些新的方法,去消解那些为建立起重要的地位,规训出虔诚的观众而进行的严肃表演。

布展过程中 ©️ 陈淑瑜

3、空间的潜质

ARTDBL:此外,你在《可以正确地误解我吗?——对“研究型策展”的思考》一文中,也提及了疫情蔓延下人们对于生存空间的焦虑,现实处境的变化为你的研究工作带来了怎样的松动?又在项目最终的呈现中导向了怎么样聚焦?

陈淑瑜:这个展览的名字是“焦虑的空间档案:从地洞到桃花源”。不知算不算一种寓言。到目前为止,我们差不多都还困在各自的地洞里出不来。无忧无虑的桃花源其实是一个最大的地洞,安全感是一种难以承受的愉悦。

这个展览完全是通过线上的合作完成的,挺不可思议的,一个强调空间和感知的展览,策展人居然完全不在场。然而,我与OCAT研究中心的合作,却因为这种异地与不在场,而促成了更多的联合创作。一些让我特别惊喜的,几乎是即兴创作和临时决定,在这种沟通中产生,我也充分体会到了,当一个艺术机构的专业人员真正进入创造性的工作状态,而不只是执行和协助时,一个展览将因此获得全新的能量。我想每个人都要找到自己的方式,与一个展览产生某种联系,包括观众,包括机构内部的工作人员,这种特定的联系方式,是我最珍惜的创造力。

OCAT研究中心不大,但非常有性格。他们的年度讲座和学术活动水准非常高。我觉得在这里做展览,应该与这些知识型、学术性的讨论形成一定的对照。我认为展览的感知性——在感官的层面,在思考还没有固化为理论和结论之前,观众能以在场的方式去感知那些不相容的思想,那些开放性的探讨,这是空间性的展览与学术性的论文之间的差异。同样的,我没有围绕这个展览去设置通常的座谈会,因为我不想在短时间内就把这个展览所要讨论的东西转化成某种专业评判;而是做了一系列更需要身心参与的公共活动,以及征集活动。

《地洞》第一期工作坊,“进洞” zoom的现场 ©️陈淑瑜

为此,我在展览的空间构想中预留了这样的地点。比如,我和纸老虎工作室一起构建了“地洞”的项目场地——一个由六个透反射三棱柱映射出的“空”的空间。作为一个剧场研究项目向策展项目伸出的岔路,我们的概念是让它能成为一个不断有事件发生的场地,而不是一个处于完成状态,只能看不能碰的作品。正好OCAT研究中心经过去年夏天的改造,拓宽了展场里最明亮的走廊空间,并且在走廊的尽端设立了新的图书馆和讲座厅。这实在是成全了“地洞”空间,一个从文学空间里延伸出来的相遇地点。有人觉得奇怪,为什么卡夫卡的暗黑地洞设在了整个展厅最亮的地方。我的回答是,因为那里的高天窗让人产生一种向上看的欲望,这就是在地下的感受。

我很喜欢那些把现实中“难以消除”,又“难以表达”的东西带入到工作坊来的艺术家们,他/她们让我们彼此看到了对方,听到了被忽略的声音。有的参与者甚至从其他城市坐飞机过来的,只因为她有一个想与我们一起分享的“地洞”。我觉得这就是我们把展览中的一些空间空出来,把“中心”留给他者的意义,我们只有通过相互学习才能相互理解对方。这个展览里没有所谓的弱势群体,相反,在各个作品中,那些通常被当作同情对象的沉默者有着清晰的意识和力量。我有意选择了那些让“小人物”与“强大者”平起平坐,在艺术作品中构建出上下颠倒的对话关系的创作。这正是空间的潜质之一,我们可以建立起在现实中似乎不可能的,跨越时空和文化、跨越地域和边界的对话。

这个项目挺漫长的,从2019年1月份开始着手准备方案,到了今天,已经是2021年3月份,这个当初的策展方案,作为展览,还有一周就要结束了。做展览其实是那些“难以结束”的事情的一部分,我们需要在结束中寻找新的开始。

3月28日是这个展览的最后一天,我邀请赵玉来策划一个闭幕式。赵玉是OCAT研究中心“2019年研究型策展方案“的入围者之一,她的合作者——龚慧和董龙跃,将通过表演与写作工作坊,从这个展览中开辟出新的路径,与OCAT研究中心,与它所处的城市文脉之间形成新的互文性。恰恰是因为我的不在场,促使我联合更多的人,为那些可以去现场的人们,创造新的在场方式。我很期待,她们的工作,还有其他人因为这个策展主题,而延伸出的枝叉,可以在将来长出新的果实。

4、多点链接

ARTDBL:在围绕着“策展的空间性”命题展开的讨论中,特定的文本(《地洞》、《桃花源记》)与情绪(焦虑、跳脱)亦成为了贯穿项目的通路,文本描述与情绪语言上的表达组织,对于基于实体空间的策展行动而言,意味着什么?

陈淑瑜:最好的文学作品不只是用来读的,它是我们的栖居之地。“地洞”和“桃花源”是两个都不太长的文本,内部所蕴含的空间却非常大。简单的说,这两个故事,一个是关于没有乌托邦的现实,一个是关于现实之外的乌托邦。乌托邦在西方文化中有一条漫长而强大的轨迹,即便乌托邦的意识似乎要往更远处的地方眺望,最终也只是为了穿透近处的黑暗,在这种黑暗里,隐藏着推动它前进的一切。在《地洞》的黑暗与桃花源的明媚之间,到底有什么路径,让我们得以跳脱、穿越,我也不那么确切地知晓。我只是在展览现场设置了一些可能的路径,把一些可以相互对照的作品作为路途中可以为人们所经历的“景物”。张文江的《渔人之路和问津者之路》是我在展览期间忽然读到的一篇文章,让我心有戚戚焉的是,他着重讨论了这篇短文中的两种路径,把它作为解开桃花源之梦的线索。我在这个展览里想要去设置的,正是这种“忘路之远近,仿佛若有光”的感知之路,而不是“处处志之”的学术之路。

ARTDBL:展览中指涉并呈现了不同类型的空间概念(地洞、阳台、广场、景区、镜子、折屏、迷宫、EUR城……),你是如何对各异的空间形态做出选择和梳理的?

陈淑瑜:这些不同类型的空间和空间概念,是从“地洞”和“桃花源”的两端发展出来的,它们有的是我们在日常生活中随处可见的场所,比如阳台、广场、景区,有的是“空间物”,就是本身具有空间性的物品,比如镜子、迷宫、折屏。这些空间概念,有的是艺术家的研究主题,有的是艺术家展开研究的特定场所。我对他们的选择和梳理,大概是受福柯的笑声启发吧,他说“不,我不在你躺下的地方等着你,我在那儿,冲着你笑”。

应该说,我所进行的梳理,更强调一种想象的连接,是我的策展方案与各个艺术作品中的空间潜力相辅相成的多点链接。或者,从巴赫金的角度看,我希望能构建它们彼此之间的互文性。在OACT研究中心2019年8月的方案展里,我在我的那部分展览空间里构建了一个直径两米多的莫比乌斯带,把这些空间词汇与艺术家对它们的描述印制在这道莫比乌斯带的正反面。观众可以绕着它,踮脚、弯腰、钻来钻去地读。这种与身体运动相关的“空间阅读”,作为一种“无始无终”,“相互反转、相互嵌套”的空间概念,仍然贯穿在这个展览里,并消隐在更大的情境之中。

ARTDBL:多样空间形态的并集,在策展及研究逻辑中体现了什么样的必要性?

陈淑瑜:必要性,大概是我对“并置差异,搁置解说”的一种需求?我们能展示的一些东西,不一定是我们必须在展示的同时,说出来的东西。或者,我需要有足够的差异,来构建一种展览中的对话机制,让价值与意义不要那么快地被固化下来。

ARTDBL:展览通过不同材质及构造的变化,划分出了不同的空间场景,在此设置下,作品自身氛围与其所处的特定空间属性、乃至整个展览现场之间,是如何形成相互定位的?

陈淑瑜:界面是这个展览最基本的空间元素,它的正与反,它回旋而成的迷宫,它作为镜子的反射,界面与界面之间的缝隙,界面的曲与直,界面的透与实,界面所引导的行走路径和分岔的契机,共同完成了这个展览的核心概念——莫比乌斯带。它在展场中的回旋,引导了穿行往复的迷失,也带来了发现的乐趣。很奇特的是,当我回过头去看我的建筑学硕士研究论文,是从现象学出发探讨空间的边界,围合空间的各种界面,题目叫做《知觉的界面》。后来在准备这个展览的时候,我又去重读巫鸿先生在九十年代中期撰写的一系列关于画屏的文章与重屏的艺术史论著,意识到他从艺术史的研究中发掘出的空间观念,对于策展实践来说是非常有启发性的。这就是观念的力量,它看似只是一个小小的词,却装得下某个文化脉络中的时空观。

这样的词,在艺术家安德思·耶丁(Andreas Gedin)的作品里也发挥着相似的力量。阳台作为一个私人向公共空间、内部向外部空间的过渡空间,随处可见。但当艺术家把它转化成一种观念,从边界上重新去发掘时,它几乎可以起到反转世界的力量。耶丁的这部作品,不过是一本薄薄的小书,却宛若一颗小小的胶囊,蕴含着巨大的缓释力。在这个展览里,我把这本书展开成一个迷宫,一具看似凌乱的、凹进凸出的肌体。同时这个迷宫,又为观看胡伟与“广场”有关的作品,提供了一个非常有隐喻色彩的“阳台”位置。

安德斯·耶丁,《阳台,暗室和汉诺威的豚鼠》

这个展览空间里,每一件作品彼此之间都带着由此及彼的位置关系,或对话关系。策展主题通常都被当作一个展览的“中心思想”,在这个展览里,你完全可以说,主题只是一个空着的位置,一个作为观念的、中空的莫比乌斯带。观众可以从任何一个点,任何一条路径切入到这个展览,去游荡,去发现。

这就是我在这个展览里试图去发现的“方法”,一种可以让策展人和艺术家们相互策展,相互创作的方法。一种如同莫比乌斯带一样,可以产生扭转力与反转力的空间模型。它是思维性的,并具备了某种形式,而我们的实践,会超越这个基本形式,产生丰富的变化。我承认,这条发现之旅,充满了失控,我几乎是在船还没有造好的情况下,就出航了。这就是发现式的艺术研究,如果一切都已经准备好了,一切已经有了假设的结论,我就没有必要去造这艘贼船了。

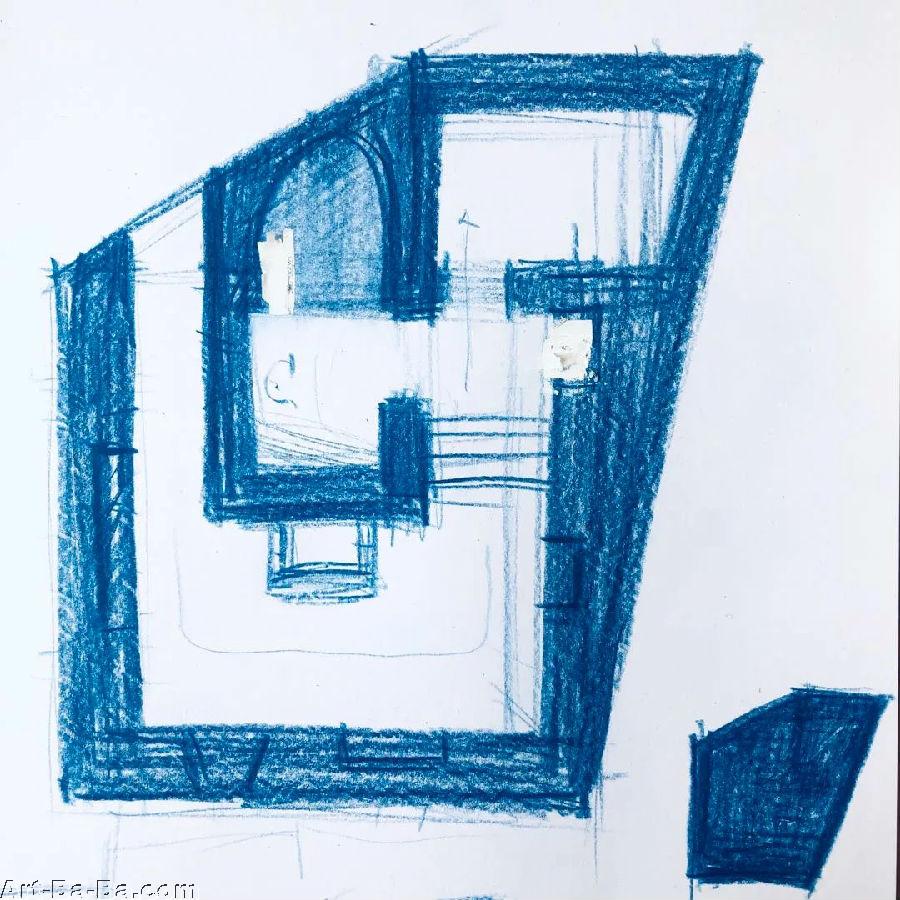

以下这张草图,是我在一天晚饭结束后,跟孩子一起画画时,忽然想出来的。我对这个迷宫的形态困惑了很久,尝试了很多可能性,但最终却是在这样一种很偶然的情形下画出来了。

“迷宫”的草图 ©️陈淑瑜

6、断裂点

ARTDBL:对“空间的档案”的构建、“档案的空间”的归纳,和传统意义上的“档案”相比,在认识论和方法论上有着怎样的共通及差异之处?

陈淑瑜:老实说,我上升不到方法论和认识论的层面。在这个展览里,每个艺术家处理有关空间的档案的方法各不相同。如果说有什么共通之处,我觉得他们打破档案与档案之间界限,跨域时代、地域、文化的做法,是最吸引我的地方。他们处理档案的方式,让我联想到那些把策展作为艺术实践的策展人,或者进行策展实践的艺术家。他们不会那么“尊重”艺术家的作品,谨慎地把作品供奉起来,而是让它处于新的、活着的状态之在这个展览里,莉娜·赛兰德(Lina Selander)的作品,对图像档案的处理几乎是粉碎化的,她用图像追问言语,用言语去追问图像,以另一种致幻的方式去追问一种已经被接受的致幻方式,呈现出那些存在于历史时间里的断裂点。

ARTDBL:你曾提到展览中英文标题上的不对位,“档案”一词自英文Archiving the Spaces of Anxiety旨意中动态的进行时,转变为“焦虑的空间档案”中的名词属性,你如何看待语境切换所带来的理解偏差?

陈淑瑜:有时候,我们因为避免犯错误,而犯了错误。不知道这句话可不可以作为翻译不对位的注解?我不想辜负“准确性”的诗意。误译和误解对我来说都挺重要的,关键是,你得把自己推到什么样的情形下,可以让你足够有自信主动地犯这样或那样的错误?

7、脚底板下的历史

ARTDBL:展览搁置了以时间为轴线的维度,转向探讨空间与身体相互建构的历史现实,如此书写下的历史坐标立足于何处?

陈淑瑜:这个问题,请允许我引用颜峻介绍他在“地洞”里的现场表演“例外”时提起的一句话,“通过对空间的使用进入时间”。我们的立足点,正是我们的脚底板所感知的空间吧,你站在何处?地面的温度、软硬如何?你起身走动时,你的肌肉运动告诉你什么?你的嗅觉、触觉、听觉,如何与你的视觉联动?你听到的话语,感知到的不确定性,如何对你的视觉进行质疑?等等......这些可能无法被记录在正式的历史之中,但你的存在一定会留下痕迹,与这个世界产生关联。

ARTDBL:作为策展人和研究者去解构并再造既定空间感知的实践,与你过去作为建筑师对未竟空间形态的规整,对你个人而言,二者之间是否存在着观念和经验上相互观照的地方?

陈淑瑜:我觉得最好的相互对照就是,你可以预设一切,但一切都无法被预设,现实是检验预设的最好标准。这也是这个展览中我最大的不确定,我不在现场,无法亲身去比较各种空间装置的材料实验,不知道我设置的控制和不控制是否有效。这大概是我在这个展览中最大的焦虑,也是我很想消除,却必然无法消除的焦虑。

ARTDBL:强调策展的空间性,是否和当下流行于其他领域的视觉场所及空间环境营造,形成了某种带有自觉意识的对抗?

陈淑瑜:展览的主流,还是艺术品向商品转化的致幻场地。动机纯正,用力恰当可以算做是一种基本的道义吧。不然的话,像谢德庆所说的,“做一个诚实的骗子吧”,难度其实更高。

顺便提一句,我觉得,在艺术展里摆pose拍照晒圈的年轻人,以及那些晒开幕式名人合影,晒开幕晚宴饭菜的艺术界人士,并没什么区别。别只许州官放火不许百姓点灯。

ARTDBL:在你的研究视野中,虚拟的线上展览空间处在一个什么样的位置?

陈淑瑜:既然艺术可以被描述为物体与概念相遇的地点,这本身就构成了某种虚拟世界。线上的空间已经很真实了,我是说,所有的社会关系,都在线上空间里有了充分的映射。依照人类对技术的痴迷与依赖来看,技术永远不是线上展览的问题,就像能用钱来解决的问题永远不是问题一样。那么真正的问题是什么呢?