来源:TANC艺术新闻中文版

高世名自2020年8月起担任中国美术学院院长,是该校建立90余年中的第13任院长。担任院长后,他一方面着手重新建立中国艺术教育的古典学脉络和学理体系,以期恢复与“文艺复兴人”相应的“通人之学”;另一方面,延续过去十余年的工作,在21世纪新技术创造出新人性的迫切关口,他持续引入科技哲学、创新设计等新的思想资源和教育方法,以期推动对新技术及其社会效应的深度反思。为何同时致力发展两个方向看似“背道而驰”的教育架构?高世名认为,二者看似截然相反,实则相互作用,因为“真正的radical和真正的original,都指向一种根源性的创生与开端”。

1928年,中国第一所国立艺术学院(中国美术学院前身)师生在杭州孤山罗苑合影

2020年,中国美院师生在浙江天台山寒岩洞采风

2020年,共同生活·第二届之江国际青年艺术周展览现场

中国美院所在的城市杭州,是全球数字经济和网络社会创新的最前线。学院与城市之间在产生化学反应吗?该如何处理科技与艺术的关系?在当下数字变革的新现场,率先遭遇到的新现实和新问题,给了美院师生实验、批判和想象的空间和机遇。高世名希望中国美院能够“用最新的科学技术创造出最新的现实,继而开发出新的感性、新的身心经验,打开新的视野”,在21世纪互联网的“大航海“时代,催生新的创造性和生产性力量。

在回溯历史与探测未来两个向度的背后,不仅是高世名的文明史观,更是对艺术“可以兴、观、群、怨”的相信。无论古今,艺术最本质的东西是“我们跟世界打交道的过程中诗性生发,自我和世界之间情物交感、身心发动的感觉的开端”,而艺术教育则是唤起和激发每个人身上与生俱来的创造的种子,使它苏醒,让它生根发芽。

“艺术教育的破局与开局正在沉默中酝酿展开”,如高士明所说,他担任中国美术学院长半年以来,除了继续此前的教育实验,也正在酝酿启动一系列结构性的教育改革。新年伊始,《艺术新闻/中文版》主编叶滢对他进行了专访。他认为,这是一个 “每个人都在切身参与极具颠覆性的技术革命和认知变革,所有人在共同见证一个哲学、艺术、科技、政治、经济全面重构的时代”,而留给艺术界的问题是,“如何告别已经习以为常的那些20世纪生成的艺术观念与形态,真正地进入21世纪的意境之中,勇敢地完成艺术系统的迭代?”

高世名,中国美术学院院长

Q:从你去年上任做了中国美院的院长到现在,你在美院开展了一些什么样的新的工作?在新的工作中间你希望打下一些什么样的新基础?

A :我担任院长到现在只有半年时间。这半年除了全国所有大学校长都要面对的工作,比如第五轮学科评估、“十三五”总结、“世界一流学科”建设这些事情之外,最重要的是研判当前艺术教育的发展形势,凝聚学校发展的共识。

▶要研究在当前全球化-逆全球化的世界格局中,学院处在怎样的历史方位?

▶在近年来科技、资本、权力所构造的新现实中,人的保存与人的发展面临着怎样的危机?

▶艺术和教育如何作为?

▶面对技术的迭代、学习的革命、全球疫情的蔓延以及全球艺术体系的疲软,学校应该如何办学、如何发展?

▶具有光荣的学术传承的中国美院,如何在新的挑战中开启一段新的航程?

这些思考都需要在学院老师们中凝聚出新的共识。

Q:是什么样新的共识?

A :首先是关于学院的任务。艺术教育的根本任务是培养人;美术学院的核心工作一方面是培养高层次艺术人才,另一方面是通过艺术创造来“立人”。大学之为“大学”,其至高责任是传道。大学首先是一个传道的场所,不能急功近利,更不能投机。做艺术、做教育,眼光都要放长远,要想想五十年后的人们如何看待我们今天的工作。五十年后看今天,最重要的是出了哪些人,出了哪些作品?

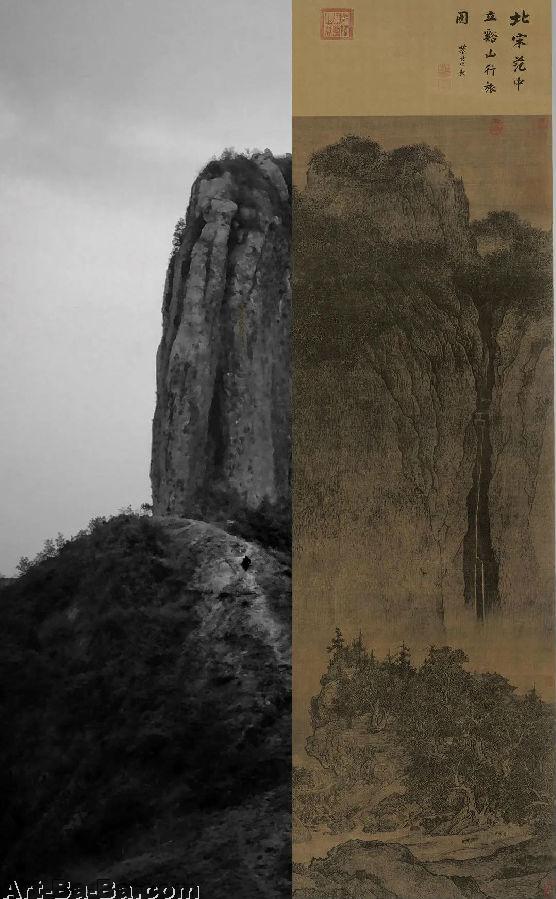

凝聚“共识”,要重新梳理国美艺术教育的学理体系,关键是抓住学科专业发展的两端,在今天这个万人规模的大盘子里重新建立卓越人才的培养机制。以国画为例,国美是国画和书法高等教育的起点,我们的国画一直是最强的。我们国画教学的第一代老先生,除了是一流画家之外,大都是重要的画学家,像黄宾虹、潘天寿、郑午昌、傅抱石,都有自己的史观、见解和著述。文有所旨,艺有所本。今天国画界存在着种种让人不满意之处,学院教育实在是脱不开干系。国美下一步要推动的,是把传统书院的一些好的做法,吸纳进学院体制,强调“诗书画印”兼备的通人之教,强调中国画与古典学术的知识整合。学习书画的学生对中国古典文化的规模与精神要有真切之认识,要扎根在中国书画赖以生成的文化土壤,这样才能重建艺理兼通、道术相济的中国艺术精神,重建中国古典脉络的通人之学。这个通人之学相应于文艺复兴的Universal Man的理想,是我们下一步要发力的一端。

另一端是所谓“当代”,我们要思考,如何超越现有的“当代艺术”体系,去酝酿思考我们的“下一幕”?

2001年,《帝国》三部曲的作者内格里(Antonio Negri)给法国女作家玛丽·莱萨纳(Marie-Magdeleine Lessana)写了一封信,他说:“从威尼斯双年展的展场中茫然地走出来,我对这样一种形式之革新的空虚感到震惊,一种富有表现力的文化的终结感油然而生……。不仅上帝死了,就连他尸体的阴影也投到了我们的生命和我们的表达之上。”于是他断定:“我们正处在一场深刻的危机之中。而艺术生产,正在空无中打转”。

内格里所感到的这种幻灭感,最近这二十年在全球艺术界越来越强烈。2010年我提出,国际艺术界正处于一个“幕间时刻”,当下是个intermission。1960年代开始的这一波当代艺术已经难以为继,艺术系统只是在凭借巨大的惯性运行着某种business。艺术史的下一幕还未开始,21世纪或许正在默默聚集着新的问题与新的能量。我觉得,”幕间时刻”的艺术丢失了它的历史任务书,所谓“当代艺术”正在逐渐沦为当代社会的失业者。在全球范围内,过去半个世纪,艺术家们太多地关注文化认同、身份政治、体制批判、社会运动这些东西,我认为这些恰恰是艺术家们不太擅长的东西,艺术应该开拓新的空间,寻找新的战场。

一百五十年前,尼采宣布“重估一切价值”,我认为在一百五十年后的今天,我们又到了这样一个时刻,哲学、政治、伦理、知识、艺术、教育都在被重新定义。所以我们需要构建一个多元化的思辨空间,重新思考艺术和教育、创造与传播、生产和消费、社会与自我之间的复杂关系,共同追问:面对“技术-信息-资本-权力”网络所建立起的总体性全球治理,我们如何重塑艺术的创造与教育?面对这种全球治理所带来的新的生命政治,作为一种“人学”的艺术/教育如何展开?

现在我讲“人学”似乎有点老套,我的意思是——无论艺术还是教育,我们所有的创造、生产,所有的努力和斗争,都是为了让人更像人。正因为如此,人类才需要创造。而创造绝不只是生产出差异的和从未有过的东西,而是富有意义的可能世界的建构。莱布尼茨最先提出了“可能世界”这个概念。他说:“世界是可能事物的组合,可能事物有不同的组合,因此,有许多的可能世界”。这无疑是符合量子理论的世界观。爱因斯坦在《我的世界观》中说:“我们可以体验的最美好的事物,是充满秘密、难以理解的神秘之物,我们面对着它,仿佛回到真正艺术和科学的摇篮之中”。我们必须不断地返回艺术与科学的摇篮,在那里重新唤起我们对世界的震惊与好奇,那是一切创造力的源头。这个源头,在中国文学艺术的传统中,就是所谓的“兴”。

诗可以兴,可以观,可以群,可以怨——这是中国传统中的艺术功能。但在今天,“观、群、怨”也就是社会观察、社会团结和社会批判,都已经成为了各类媒体的功能。还有什么留给艺术呢?只有“兴”。“兴”者起也,是我们跟世界打交道的过程中诗性的生发,是自我和世界之间情物交感、身心发动的感觉的开端。这是艺术最根本的东西,是在任何时代都不会被替代的东西。怎样才能在学院教育中焕发出“兴”的部分?这是个相当困难的命题。

为此,我们从去年开始,启动了一个名为“青山行不尽”的计划。这个计划是关于唐诗之路的,有两个意义:其一,唐诗可以超越所有文化艺术圈的藩篱。每个中国人都读过唐诗,唐诗是历史上千百亿中国人共享的知识和集体记忆,抒写出中国人的无穷怀抱。其二,这个计划可以将我们的思与感扩展至一千年,将我们带回到一种“兴”的操演之中。唐诗之路是中国人诗性心灵的发生现场。李白、杜甫、白居易、王维、韩愈、孟浩然……,他们或少年壮游,或中年贬谪,或暮年回乡……,溪山无尽,天地无涯,一千年前,无数诗人在这条蜿蜒崎岖的路途上出入行止、穷情写物,感物兴怀、唱和不息。去年深秋,中国美院千余师生重访唐诗之路,加入这场千年的酬答。他们循着唐代诗人们的足迹,登临江山胜迹,叩问千载寂寥,同时在一场别开生面的大旅行中感应诗兴之发生。这个行走、探问和响应的过程对大家产生了很深刻的影响,相信在今后的学习和创作中会逐渐显示出来。

中国美院师生在浙江天台山寒岩洞采风

除了与古典脉络相应和的诗兴之感发,当代的艺术教育中还有更为紧迫的问题,就是新科技所造成的社会进程的加速,以及这种加速度所形成的人之感受力的贫困和自身性的亏空。我曾经不止一次地强调——未来人类的根本困境是感性贫困、身心分离,这里不多说了。

我举一个例子。去年毕业季,中国美院的三位本科同学联合创作了一件作品,题为《无限分之一》,包括小说、短视频以及场景设计。他们的设定是:2020年,三位年青人接受了生命冷冻实验,陷入长久的沉睡。400年后他们醒来,那个未来世界早已实现了人机接口和脑际接口。人类上传了所有的知识和记忆,无私分享、共同拥有所有信息,形成一个“共脑”。这个全体人类的集合正在汇聚一切力量突破人的极限,创造一个超然盘旋于智慧生物圈之上的universal mind(总体心灵/世界精神)。三位2020年的来客刚刚苏醒,就要面对命运的抉择——是否上传记忆,是否融入“共脑”?这里涉及一些关于自我与存在、永生和虚无的终极性老话题。“共脑”状态下的存在是否还是人类?毕竟这一物种已经与当初界定的智人相去甚远。然而,今天全球网络、万物互联状态下的超级AI计算不就是“共脑”的雏形吗?各种各样微观和宏观的增强技术正在逐渐地、不断地把我们改造为非人或者新人。人的危机正以前所未有的压迫性逼到我们面前,毫无退路……

我非常高兴我们的学生有这样的超越性实践。中国美院的一个重要任务就是研究人的当下和未来境况,继而探索一种超越性的实践力。为此我们需要大力推进对于技术的研究和思考。我相信,技术就是思想。2015年,我们学校创办了网络社会研究所,引进了贝尔纳·斯蒂格勒(Bernard Stiegler)、黄孙权、许煜这样的人才,汇聚了希尔特·洛文克(Geert Lovink)、东浩纪(Hiroki Azuma)、全喜卿(Hui Kyong Chun)、格雷厄姆·哈伍德(Graham Harwood)等一批最具挑战性的技术哲学、网络研究学者和“艺术家”。

Q:你提到了两个内嵌的系统,一个是从古典的角度,你希望能够培养贯通经史子集、诗书画印……中国式的文艺复兴人。另外在当代系统里,要处理技术、伦理、科学和艺术之间的关系。这两个系统都在一个学院里,它们之间又如何建立内在的联系?

A :学院是很丰富的,因为它联通着多个艺术世界。我不太在意所谓传统或者当代之分,我一直不认同西方的线性史观,我觉得历史是一片汪洋,所谓“当代”只是变动不居的海面,而这海面其实并不实存,只是这片汪洋的一个暂时性的界面。此外,T.S.艾略特也在《四个四重奏》中写道:

“Time present and time past

Are both perhaps present in time future,

And time future contained in time past.

If all time is eternally present

All time is unredeemable.”

与艾略特相比,中国的古典智慧有种更宏大、更通透的格局和意境——“我观远古,犹如今日。以终为始,古今一贯”。

这些年我越来越意识到,要想真正抵达艺术和教育的深邃之处,创造文化的高境界,一方面需要穷源尽流,在东西方文化中寻找最根源性的东西;另一方面,要用最新的科学技术创造出最新的现实,继而开发出新的感性、新的身心经验,打开新的视野。这二者看起来截然相反,实则相互作用。真正的radical和真正的original,都指向一种根源性的创生与开端。

所谓科技与艺术,也都是为了探寻那种根源性的创生与开端。感受力、直觉、想象力对于科学家而言同样极为重要。维多利亚时期的数学家赫尔曼·维尔说:“数学更像是创作性的艺术,它具有开放的结局,具有探索性。它是个体与外部世界的相互作用的连续过程,是人类生命故事的一部分”。与艺术一样,科学诞生于生命,诞生于我们的经验,它折射出人的本质、思想,人的期望和梦想。最近这些年,科技的发展太快,对人类生活的改造太大,以致于艺术界只能勉强应对科技所造成的社会后果和现实效应,完全无法与之真正对话。另外,科技探索背后有巨大的研究实验、转化应用体系支撑着,其效率和能量远不是以个体自由创作为核心的艺术所能比肩。我们需要在科学和技术的新的碰撞中重新找到艺术的位置,去复兴艺术源发的创生性的感知、表达与制作,最关键的是从意兴之感发中找到重塑经验、重建世界观的途径。遗憾的是,最近这几年全球有无数讨论“科艺融合”的论坛,我本人也参加了近二十场,但是大都比较空洞。

Q:你觉得空洞在哪儿?

A :第一,大家都谈科艺融合的必要性,却找不到合适的路径。第二,科技和艺术都在彼此工具化。搞科技的人跟艺术合作,基本是为了满足美学需求,为了所谓的visualization,为了效果的呈现;搞艺术的人跟科技融合,是为了获得新材料、新媒体、新技术,或者是为了realization,为了方案的实现。无论是为了实现还是呈现,都是把对方工具化了。特别是艺术界许多人,幻想靠所谓“先进生产力”花样翻新,其实是把科学技术化,继而把技术工具化,这是我不认可的。国美邀请斯蒂格勒、许煜、洛文克这些人来推动我们对新技术及其社会效应的反思,背后伴随着一种由技术哲学展开的新的人学的关切,艺术是这种新人学非常重要的开展路径。为此,我们需要回到技术和艺术最密切的牵连点进行探索,在那里艺术将重新被编码。二十一世纪的新技术正在创造出一种新的人性,而未来艺术的工作对象正是这种新的人性,它的任务是让人们在一个日益智能化、自动化、虚拟化的社会里保持感性活力和精神自主,在多重媒介、混合现实的状况下能够安顿身心。

这几年我反复强调,所谓的数字人文(digital humanities)除了做数字档案之外,基本上都是在做数码物件(digital object)的开发,而我急切呼吁一种digital subject(数码主体)的研究。“数码主体”要研究的是数字时代人的存在,人变成了什么样子,从人的自我景观化到人的数据化,再到数字治理中隐私和自我展示之间的矛盾与错乱。我长期追问的一个问题是——为什么今天既是一个社交媒体时代,同时又是一个自媒体时代?“万物互联,众生孤独”,所谓的社交网络只是给我们构造了一个自我围困同时又自我景观化的舒适区。脸书、微信、推特就像你自我构架的真人秀场景,“他人”和“自我”都只是一种偏好性显示。你只展示自己要展示的,只看到你想看到的。在这种环境里,人的自身性处在一种亏空的状态。我指的数码主体研究,就是要关注这些问题,就是数字时代人的身心安顿问题。

Q:科技哲学面向的是从现在到未来的人的状态和思想走向,你还提到关于古典学的研究,要找origins。那有一大片的当代,就是我们所处的与现实的关系,在美院的学科架构中间怎么体现?艺术创作和艺术家的教育在美院的结构里,会被放在一个什么样的位置?

A :我始终有个信念,中国美院所推动的艺术不是“艺术界的艺术”,而应该是深度参与社会进程的艺术。这是一个理想,希望能够做到。艺术史上每隔几十年就会有人宣布“人人都是艺术家”,但大家都没有当真。它只是被当成了一个漂亮但空洞的口号。这个事儿我比较当真。我认为艺术之所以事关重大,就在于它是一种解放的力量。我有一次讲演的题目就叫《解放的艺术》。我所追求的,或者说我希望去为之努力的,不是所谓“自由的艺术”,而是“解放的艺术”。我认为自由不是起点而是终点,不是前提是目的,而人的解放是抵达自由之境的过程和路径。在这个意义上,艺术不但要安顿人的身心,还要打开人的身心,它所指向的同时是人的保存与人的发展。人的保存与人的发展不但是艺术的目的,也是教育的目的。

Q:怎样完成这个教育呢?

A :有不同的方式。在中国美院,有三种教育观同时在起作用。

第一种观点认为,学校所提供的是土壤,园丁的工作是培育土壤,让土壤尽可能养料丰富、成分多元。学院的任务就是把这片土地养好,让学生们在最好的土壤中自由生长。这种观点我们称之为“土壤说”,是杨福东提出的。

第二种观点是“锻炼说”,认为人才的养成要像锻钢打铁一般,在反复锻打敲击中把杂质也就是各种习气渐渐剔除。青年人就像粗砺的钢铁,越敲打,越精粹,越锤炼,越坚韧。这种教育如同匠人的修行,是学而后习,反复打磨,在劳作中养成一种身体感觉,一种精神状态,一种再也丢不掉、谁也夺不走的东西。学习艺术的过程同时也就成为自我创造的过程。这是牟森主张的。

第三种教育观是“感染说”,是我倡导的。每个人身上都有着创造的种子,艺术和教育的任务是唤起它,激发它,使它苏醒,让它生根发芽。这种意义上的艺术教育就像感染,艺术其实是一场深沉的疾病,会像瘟疫一样不断的感染、传播开来。要成为艺术家,最关键的是要激发起一种以创造为志业的心愿,而艺术教育最根本的就是这种心愿的传递。在共同体中,通过这种愿望和心情的传递,一个人开始善感,开始不满,渐渐变得敏锐,渐渐渴望改变,开始进入艺术的经验,开始产生创造的冲动。

无论“土壤说”、“锻炼说”还是“感染说”,这三种教育观所关心的,并不只是知识和技能的传授,而是一个人独立的精神生活的建立。在这里,重要的是一个人对事物的感觉,对世界的经验,对他人的理解,对生命的态度。美院教育的核心是让学生意识到有不同的世界观,有众多别样的世界,让他们慢慢养成对事物的敏感和洞察、理解和包容,慢慢地建立起自己独立的精神生活。在浩瀚宇宙中,人类的存在极为偶然,地球上每个人的出生和存在都极为偶然。我们每个人都要珍惜自己的一生,因为每个人都是独特的,不能泯然众人,要卓然自立。所以学院教育的根本是让学生建立起自己独立的精神生活,这比培养所谓的职业艺术家远为重要,这也是艺术教育中最困难的事情。

担任中国美院院长之前,我创办了两个二级学院,一是跨媒体艺术学院,希望培养超越现行“当代艺术”体系的创作者和艺术行动者;二是创新设计学院,希望培养互联网、大数据、智媒体时代的设计开发者。两个新学院的目的,都是为了通过艺术和设计推动社会创新。两个学院都希望面对今天的技术、媒体和知识状况,在现有学院体制内形成一种跨学科、跨领域的力量。创新设计学院在机制上有一些变化,比如“三学期制、院所制、学社制”等,生源方面第一次在美术学院招收理科生,理科生和艺术生在一起学习,课程也必须做相应的变化。我与创新设计学院的年轻老师们集体备课七个多月,进行非常激进的课程重构,针对造型/形式、社会/人文、数字/工程形成三大基础课程群。相应地,设计学的专业内涵也需要被进一步迭代。

Q:我们回到杭州所处的城市环境。杭州是个特别奇特的城市,既有古典文化、传统人文的脉络,另一方面阿里巴巴、直播产业、海康威视等等都聚在杭州。你们能够把这种艺术的视野和愿景带到这个城市十几年来新兴的技术产业里吗?

A :这是我主要在推动的事情。杭州风景优美、诗情画意,文化传统也很丰厚。快要一个世纪了,中国美院与历史文化的浙江、诗情画意的杭州相得益彰;但时代正在变化,对于科技创新的杭州、数字经济的浙江,我们还需要更深的介入、更大力度的参与。以前我们总是觉得自己僻处杭州,就体制内资源来说我们有先天的地缘劣势。但这十年以来,杭州和浙江的变化非常大,一种前沿的社会实验正在这里发生,就是数字经济、互联网社会。今天的杭州是智能制造、电子商务、科技金融的最前线,正在加速成为世界性的互联网科技创新和数字经济中心。整个浙江正在探讨一种高度生态化、高度人文化、高度智能化的“数智社会”的新发展格局,其基础是一种平行现实的孪生构造,一种万物互联时代智慧生活的数字基座。这种数字孪生将给我们的生活带来什么?这里有很多亟待研究的问题。

去年我们主办的中国国际设计智造大奖(DIA)上,获得百万大奖的两件设计作品中,就有一件是阿里云的“制造业数字孪生平台”,这是工业互联网最新的成果。这是集数据工厂、算法工厂、AI创作间以及应用工厂于一体的数据智能应用平台,通过三维可视化建模、虚拟仿真等先进技术实现物理空间与数字空间的交互映射,实现制造企业在现实中的互联互通。如果这个孪生体系真正推行开来,它可以把浙江省所有的数控机床联系在一起,那么整个浙江就是一个超级工厂,这是真正的未来工厂。相应地,订件方式、分配制度、生产关系、契约模式以及创新链/供应链的关系……,这些都会被重新定义。在这个全球数字经济的最前线,率先遇到新问题,率先探索解决方案,许多全新的东西如全球第一个“互联网法庭”、“未来社区”都是在杭州创建的。或许,有一种数字时代的社会伦理和商业文明正在这里发生。

在我们身边,有太多新的试验、新的探索正在进行,随着未来社区、未来乡村、未来工厂的推进,许多未来生活场景都将成为现实,随着数智社会的深入建设,新的发展格局正在全面展开。这不止是为杭州一地,也不是为浙江一省,这是一场为整个人类社会进行的总体性创新。

Q:目前中国美院和杭州正在发生的这种全社会的数字化革命,它们互相之间在产生化学反应吗?

A :这种反应正在进行,但是绝没有那么快。在跨媒体艺术学院中,催生了网络社会、新技术哲学这些研究板块,以及开放媒体系这样的创作教学板块,二者都是朝向数字世界的情理研究与感性开发。另外是我刚才讲到的创新设计学院,他们已经将这些问题直接纳入本科课程。

我上任以来,分别跟西湖大学和之江实验室签订了战略合作。我们跟西湖大学的合作方式很明确,就是一起做三个“I”。

第一个“I”是个课程,叫Illusion,错觉/幻觉。美院负责感性开发和演绎,包括视错觉、听错觉、空间错觉的表达和设计;西湖大学的科学家们负责寻找错觉/幻觉的生理机制和物理依据。去年六月份的“创新小学期”就是以Illusion为题,学生们做了许多有意思的尝试。

第二个“I”叫Illumination,一个名曰“启迪”的跨界论坛。我相信艺术和科学在世界观的意义上是相通的,所以不应该彼此工具化,而应该互为启迪,彼此感发,因为它们面对的是同一个世界。

第三个“I”是个沙龙,叫Inspiration,灵感。这个世界上最需要灵感的是两类人——艺术家和科学家。

之江实验室是以智能计算为核心的国家实验室。我们正在共同设计一个多维感官实验中心,关系到一系列新的感官实验,比如探讨通过量子测量构造起的某种极限感知状态。这些现在还都不太好说,但是我相信这些东西一定会给艺术和设计带来新的问题意识、新的创造动能。我希望这些科技和艺术之间的合作不要那么急功近利,而是针对一些感觉和意识的基础问题,推进我们对世界的理解和感觉。

Q:就是前面说的那个“兴”。

A:是的。我常说“感性之美学、感兴之诗学”,这两者是艺术教育的根本。

Q:你在中国美院完成了你的博士学业,在这里任教多年,现在又担任了中国美院的院长,致力于开启这个学院的新阶段。在你的教育和工作中,中国美院给予你的精神遗产是什么?会如何传递下去?

A:2018年中国美院九十周年校庆的时候,我们邀请了六十多家国际艺术学院的院长来学校开了一个论坛,叫做“学院的危机与潜能”,它的英文是Crisis of Art Academy and the End of Human(学院的危机与人的终结)。在这个论坛上,我们播放了一部短片,师生五百人重返国立艺术院老校址——孤山下的平湖秋月,当时动用了十几条船、20台摄影机进行拍摄。

这个影像播出后,加州美院的院长史蒂芬跟我说“虽然我不知道你们在干什么,但是这部影片给我两个感觉。首先是一种历史的忧郁,一种melancholy。第二是一种家族感,这种家族感恰恰是当代西方艺术学院所丢失的。”

中国美院是有点“自恋”的,她不断强调自己的学院传统和学术脉络,那是我们自主发展的根基所在。2008到2018的十年之间,我们对每一个专业都进行了系统梳理,将各专业纳入中国现代美术史与教育史的大背景中,探究它们的历史源流、学术脉络以及独特的价值观与方法论。同时,以中国美院为现场,探讨中国特色高等艺术教育的创生机制与发展路径。其实1928年美院创办的同时,林风眠等人就发起了“艺术运动社”。他认为学院是为艺术运动而设,他说:“我们要从提倡艺术运动入手,把中国的文艺复兴重新建筑……。”艺术运动社最多的时候有两百多人,当时全国范围内美术、音乐、文学等领域最先锋的人物都参与其中,它大于这所学院。艺术运动社的主张是“介绍西洋艺术,整理中国艺术,调和东西艺术,创造时代艺术”。

Q:现在做的也还是这些事情。

A:对,九十多年过去了,这个主张似乎依然适用。在国美九十周年的时候,我们把校名诠释为三句话:

中国艺术的先锋之旅

美术教育的核心现场

学院精神的时代宣言

每句话最前面的两个字合起来就是我们的校名,同时,这也是我们的目标。我非常服膺陶行知先生青年时代的梦想——“以四通八达之教育,创造一个四通八达的社会”。在两个月前,我做了我的第一个校长工作报告,题目就是“让国美的事业四通八达”。这个学校的传统历来比较开放,我们一直是在大文科的框架内来思考艺术,强调知识的解放。我在读大学的时候,就邀请了陈嘉映、孙周兴、倪梁康、汪晖、赵汀阳这些人来学校讲座,陈嘉映、孙周兴他们更是在美院招收了近二十年博士生。美院始终连带着一个思想界的圈子,包括现象学、文化研究、技术哲学,以及张文江先生、曹锦炎先生这些古典学家。这么多年,国美的艺术教育已经形成了一些新的结构,我们思考的艺术始终比艺术界的艺术要广阔一点,下一步要把这些思考渗透到专业建设和日常教学之中,这会引发对艺术各专业内涵的结构性重塑。

Q:在做这些结构性变动的时候,你面临的挑战是什么?

A:最大的挑战是人手不够。我希望推动的东西,传统的美术学院中并不具备现成的人才。我们需要大量具有新视野、新思维的人才,很多是跨界、跨领域的。我作为一校之长,这几年最重要的工作就是招贤纳士。我们要去除门户之见,让有本事的人进来,让有想法、有愿望的人加入到中国美院的学术家族中来。最近,我们在古典学方向上招收了一批优秀青年学者,还引进了曹锦炎先生这样的甲骨文头号专家。同时,通过新学科我们还聚集了一批新技术人才,包括把《城市中国》的创刊主编姜珺挖过来。去年他主持的“天问:世界观的对话”,把科学、艺术,哲学各领域连在一起思考,艺术界和学术界都非常关注,这个项目我们接下去会年年做,会做得更加深入。

Q:回到我们现在的特殊情境。谁也没想到2020年有这么一个全球性的大瘟疫,造成了目前国家和国家之间的区隔。在这样历史转折性的现实环境,对你所要进行的教育改革有什么样的影响?

A:在全球范围内,新冠肺炎的大流行加剧了社会的割裂,也加剧了未来的不确定性。大量学校关闭,线上教学迅速铺开,大数据、区块链、智能决策系统快速进入大众生活;与此同时,族群冲突、网络暴力、贸易争端愈演愈烈,多边主义、国际合作、全球团结受到挑战,世界经济和政治局势扑朔迷离……。这场全球性疫症,不但改变了我们对人际交往、家庭伦理以及社会治理的看法,改变了人们对生产和消费的理解,更改变了我们对物质与精神、对生与死的体认以及对未来的想象。这种改变,很可能是一场持久而深刻的变革的开始。这种改变一定也会对艺术产生作用。疫情状态下的直接影响是,全球艺术系统在某种程度上变慢了,甚至在某些方面停摆了,我认为这未必不是个好事情。我一直认为目前是个“幕间”时刻,在这个幕间,一切变数都是好的。关键是艺术工作者们能否真正深入地体察现实的演进和人之生存状态的变化,能否将这种体察转化出来?

从宏观上说,这次疫情迫使全人类加速了数码化、自动化的过程,许多工作和交往习惯都改变了,产业链被重组了。等到疫情结束后,人们会发现,许多东西再也回不去了。许多工作在疫情期间已经被机器和人工智能替代掉,人类社会的工作总量会减少。这种情况下,公平、正义会变得更加棘手,全球范围内都会发生新的产业分工和社会分配,剩余的劳动力走向何处?艺术工作或者是泛艺术的文化创意工作,势必会进一步扩容。反过来,艺术的意义也会被重新界定。这是我们要认真思考的问题。

对中国美院来说,疫情最具体的影响,就是我们的数字化和网络化教学被逼着上了马。美术学院的教学对于网课这种形式是非常抵触的,因为艺术教育需要直观、具体,需要一对一的交流。但是疫情期间,我们的网课上得非常认真,更难得的是,网络教学迫使我们开启了一场教学改革。我们推动每个专业凝聚自己最硬核的知识,打造专业通识;我们要求将艺术经验联通大文科体系,形成艺术人文通识。学生的自主学习能力、独立研究能力,也获得了显著提升。美术学院要传达的,是从艺术实践出发的具体的、有感觉的知识,通向一种技艺所开启的、从艺术经验而来的知识,一种感同身受的知识。这种知识和经验,贯穿艺术原理、创作路径、传习方法、趣味品鉴等多个层面。今天,互联网提供给我们日益扩大的资料库和不断更新的工具箱,我们每个专业、每门课程都要在这个扩大了无数倍的资料库和工具箱中经历一场自我重塑。

其实疫情期间的教与学中,有许多很具体、很实在的收获。从去年的教学检查中我们发现,海量小画幅的居家练习,重新燃起了同学们的绘画热情——不是大写的绘画(Painting),而是小写的drawing,这是一种涂涂画画的本能,这种本能让同学们相信绘画,相信用画笔可以应对整个世界。这是艺术教育的初心,也是学院的本色。同学们进入一种“排演”状态,跳出造型的负担,更加轻便地开展形式实验,极大地提升了对绘画语言的敏感度。

2020中国美术学院毕业展油画系毕业创作

张海舒 《虚拟显像(一)》 160×120 油画 2018

写生是造型艺术的基础和根本,是艺术家自我养成的第一步。然而画室中的静物和模特儿,其实并不“真实”,他们只是现实生活的“例如物”。伊朗导演阿巴斯·库亚斯塔米宣称自己在电影中从不使用道具,因为一切道具都是虚伪的——“那把铲子出现在画面中,只是因为它本来就在那里”。我们欣喜地发现,疫情期间宅居家中的同学们抛开了学校里描绘模特儿的经验,开始更轻松也更真挚地表现“我和我们”。他们刻画身心关联的家人与邻人,笔下带出真切的情感和关怀;他们通过绘画与家人对话,跨越代沟产生了一种可贵的心灵回馈。在这种关联与关怀中,这些“00后”们加深了对自我的理解、对家人的认识。在这个过程中,相当一部分同学初窥到由造型到形式、由对象到世界的路径。

疫情期间中国美院的教学是非常扎实和认真的,去年的毕业季我们线上线下一起发力,竟然有1.99亿的浏览量,给了我们很大的信心。下一步的重要工作是构造每个专业、每个课程的在线资源库,进一步构造一个实时交互的国美人在线社区,实现老师和学生“一人一码一空间”,形成星云一般的小世界的集合。

“一人一码一空间”是信息化、数字化,前面已经讲过,这方面杭州有独特的优势;还有一点是要建立起“一院一品一世界”。各二级学院依托优势专业构造专业领域的国际展览平台,用这个平台勾联起一个本专业的国际共同体。比如十年前我们创办了杭州纤维艺术三年展,是亚洲最大的纤维艺术展览平台。纤维艺术是一个比较独特的专业方向,我们以前叫它现代壁挂或者软雕塑。纤维艺术在全世界都有,但如果从纤维艺术的角度画一张世界地图,我们就会发现这张地图跟我们印象里的很不一样。国际艺术界的中心一般是纽约、柏林、巴黎、伦敦……,但纤维艺术的中心,不是纽约而是拉美,不是柏林、巴黎,而是中东欧,不是北京、东京,而是杭州、伊斯法罕、伊斯坦布尔这些地方。不同专业构画出不同的世界地图、不同地缘关系,我们可以依之想象出多元、多边的“国际”链接,这对全球艺术的“下一幕”至关重要。

严逸洲《织语》系列

棉线、尼龙丝线、纱布、棉布、羊毛、亚克力珠

90cm*130cm,共6件3组

指导教师:施慧(教授)

Q:从建立共识到这些新体系的搭建,大概需要多长的时间?

A:大约需要五年,也就是整整一个“十四五”的周期。2021年的任务是“建章筑基”,就是为未来五年的建设打下几棵桩。

Q:五年之后会达成一个什么样的状态?

A:就国美而言,希望能够慢慢催生出新的专业意识、新的教学形态,让各专业实现一轮迭代。比如染织服装,现在往往叫时尚设计。但真正的时尚设计还需要文化研究和商科的内涵。视觉传达的真实状态差不多还是平面设计,要名副其实,还应该加强传播学、社会学、符号学,才能构造起iconography和ideology之间的通道。其实我们每个专业都需要迭代自己的工具箱,增益自己的知识基础。其实就国美而言,我们目前的工作愿景是到2035年。但历史告诉我们——变化比计划更快。二十一世纪,人类世进入又一个加速期,我们既要对变化敏感,又需要保持定力。学院不怕保守,因为学院的责任是坚守人类历史上那些“无条件的伟大”,探寻那些timeless的东西,不断回返源头与开端。

Q:不同国家的艺术院校都是从不同传统中来的,现在也在面对不同的社会环境。中国美院作为中国最重要的艺术院校之一,您觉得在二十一世纪相对的优势跟劣势在什么地方?

A:先说劣势。我们的一个劣势是我们现在太庞大,一千个老师,一万个学生,可能是全世界最大规模的美术学院。社会基础不同,规模天差地远,艺术教育在中国跟西方有着全然不同的意义。规模这样庞大,我们已经很难回到“老美院”的模式。现在学设计、影视、动画、建筑的人数要远多于所谓“纯艺”——话说回来,我觉得Fine Art或者Studio Art的观念在今天已经很成问题了。我们的教育状况、我们要处理的价值体系,要比欧美的美术学院复杂得多,这也许是一个优势。欧洲的那些几百年的老院校,例如罗马美院、佛罗伦萨美院和巴黎高等美院,已经丢掉了自己的古典传统。文艺复兴的那些技巧,他们不认为不是艺术,觉得那是博物馆的东西,跟今天没有关系,只能用来做修复。而我们不是这样,中国人的创造始终伴随着对历史的回溯。当代人的创作是在一个大传统中不断回应历史脉络,在古今唱和中跟古人一起探索世界。中国书画的“临、摹、仿、拟”,每一个字指向的都是不同的工作状态,绝不是简单的复制、模仿,非常像古典音乐中指挥家和乐手们对乐谱的演绎,都是充满能动性和创造性的。这是一切精微的、有深度的艺术共有的特点。

2020中国美术学院中国画与书法艺术学院中国画系毕业创作

沈晨《穿》绢本设色 170cmx170cm

指导教师:韩璐 周青 叶芃

2003年,我策划“地之缘:当代艺术的迁徙和亚洲地缘政治”的时候,有一件事情给我很深的印象。我们都知道,伊朗和土耳其,有很了不起的细密画传统,相当于我们的国画和书法。但如今他们的细密画在哪儿呢?大概只在两个地方,第一是在博物馆里,那里是艺术的坟墓,第二是在大巴扎中,作为旅游纪念品。这是文化殖民的可悲后果。而在中国,国画、书法都活得好好的,在学院中、在社会上依然有强大的能量。历史上的东西今天依然活着,依然是构成“中国当代”的重要部分,从这一点来看我们比欧美要更加多元。这个多元不是表面的丰富性,而是一种结构性的丰富。这涉及东西方历史观的根本差异。

我一直认为,现代性的文化逻辑是以差异取代创造。某种新东西一旦出现,就会迅速历史化,这条路也就随之断绝,后人不会沿着这条路继续前行,而是要另起炉灶。现代性的创新是方生方死的。不断打开可能性的同时也在不断自我阉割——我称之为“不育的现代性”。这种“不育的现代性”所带来的社会和文明的熵化,使西方社会越来越丧失能量,社会力比多在逐渐丧失。

2018年,拉尔夫·鲁戈夫(Ralph Rugoff)为策划威尼斯双年展到中国调研,最后一站来到杭州。我问他:在中国转一圈后什么感觉?他说:“Full of energy,lack of quality”,充满能量,但没啥质量。我马上问他:在全球范围来说,能量和质量哪一个更重要?他很不情愿地讲:“遗憾地是,能量更重要”。目前——包括后疫情时代,中国社会最重要的就是能量。

2017年我去德国ZKM参加一个论坛,是齐林斯基(Siegfried Zielinski)组织的,探讨全球艺术和设计教育的潜在空间。在那个论坛上我做了一场讲演,题目是《让我们为二十世纪补写一份宣言》。当时的ZKM有两个展览,一楼是2015年获普林兹克奖的建筑师弗雷·奥托(Frei Otto)的个展。他从材料科学和仿生学实验中寻找建筑结构和形态,相当学术。但是让我着迷的是二楼的展览,展的是“垮掉的一代”。我第一次看到了凯鲁亚克《在路上》的原稿,在一整卷打印纸上的自由流淌和宣泄,有二十多米长,真的很疯狂!展厅里还有当时的一些老影像,比如伦敦世界诗人大会上垮掉派的集体亮相,诗人们仿佛《世说新语》中的痴狂名士,越名教而任自然,又像是异教神祇,奇崛又古怪,神秘而神圣。这些资料和文献让人看的心潮汹涌,里面有种自由而深刻的东西,有一种独特的精神性。

我当时忍不住挖苦在场的欧洲艺术界朋友:你们难道不觉得,欧洲艺术界现在这么没劲,就是因为Otto这样的东西太多,而Beat Generation太少?到处都是art as research,到处都是政治正确,但是西方现代艺术史不就是由一群“病人和疯子们“创造的吗?你们不觉当代艺术圈现在最大的问题,就是大家都太nice吗?大家都非常有道德感,都政治正确,但是欲望和力比多越来越少,二十世纪初那种荒诞意识和骨子里的疯狂劲儿早就没了……。

顺带说一句,美国最有名的中国诗人是谁?不是李白、杜甫,而是寒山子,是那个天台山中疯疯癫癫的隐居者?寒山启蒙了嬉皮士运动,是嬉皮们的精神偶像。我讲这个的意思是,在更大的文明史观中,东西古今没有那么断然的分野,它们仍然可以彼此链接,相互响应。

Q:六十年代的加州,也是一个当时人类的新现场。

A:对。我觉得在今天,杭州也是一个frontier。这里是数字经济、网络社会的最前线,我觉得这是中国的优势,因为我们率先遭遇到的新现实、新问题,给了我们实验、批判和想象的空间。我这几年一直在鼓吹——人类历史上所有的文艺复兴都是从小地方开始的。十五、十六世纪的佛罗伦萨和锡耶纳,十八世纪的魏玛;刚才讲到的上世纪六七十年代的加州伯克利,都是小地方。在不同时期,这些小地方都汇聚了改变历史的能量。那么,下一站为什么不能是杭州?文艺复兴需要几个前提,第一,科技进步;第二,文艺繁荣;第三,工商发达。此外,还需要重商主义,以及一个重要的外因,大航海。今天的大航海是什么呢?是互联网,互联网就是当代的大航海。我觉得,这最近这几十年里,许多元素正在汇聚,只要努力,我们还是有机会的。

Q:你还是挺乐观的,但是大家都航向了直播间带货。

A:这是现在的一个问题,后面我们要慢慢地催生新力量,超越消费主义的力量,把我们从消费者重新变为生产者的力量。希望中国美院能够在这个进程中作出贡献。

今天,艺术教育的破局与开局正在沉默中酝酿展开。新世纪的“意境”已初露端倪,每个人都在切身参与极具颠覆性的技术革命和认知变革,所有人在共同见证一个哲学、艺术、科技、政治、经济全面重构的时代。我们需要认真地思考——如何告别已经习以为常的那些20世纪生成的艺术观念与形态,真正地进入21世纪的意境之中,勇敢地完成艺术系统的迭代?采访/撰文 叶滢 童亚琦