来源:造空间 文:琴嘎、聂小依

引语:

2020年末,我对艺术家琴嘎进行了线上采访,本文即从此次两小时采访整理而来、并采用了艺术家本人自述的形式,后经琴嘎审校。琴嘎在这篇文章中讲述了自己从1980年代以来在艺术领域中不同阶段的实践和思考,其中经历了数次转向。这些转向或多或少都与琴嘎在内蒙长大和生活的经验有关。作为一位蒙古族艺术家,琴嘎在生命的不同阶段往返于内蒙与北京两地,逐渐确认要“从自己出发”,也认识到“今天之前发生的事都是我的传统”。这一确认和由此获得的自由让琴嘎在时代的浪潮里找到了自己的位置:尊重人、尊重生态。这样的认知十分谦逊,到达这里的前提,则是艺术家对自己的诚实。同时,琴嘎的讲述把概念和门类的历史放回到了具体而泥泞的个人经历里,或许并不连贯,也是一家之言,但只有更多这样认真的讲述出现才能让正在成形里的历史有更加丰富的肌理、更长久的生命。

在新冠爆发将满一年之际,线上采访其实不再是一个退而求其次的选项——经过这样彼此隔绝的一年,人们比以往都更珍惜沟通的机会,投入了比以往更多的专注与诚恳。在此感谢琴嘎的耐心与信任,这样的对话也给我带来了更多的对共同未来的信心。

—— 聂小依

从内蒙古到北京、接触前卫艺术

我在内蒙古长大,1987年16岁的时候来到北京央美附中读书,1992年考入中央美院的雕塑系,1997年毕业,分配在北京建筑雕塑艺术工厂创作室工作,一礼拜去一天,平常就自己创作。我对现当代艺术的接触还算早,附中一、二年级的时候,在尹齐老师的支持、鼓励下开阔了很多视野,接触到抽象表现主义之类的作品,当时他在学校创作课上就鼓励我们可以做各种不靠谱的尝试。89大展、人体大展还有George Gilbert来北京时候的展览,我们都去看过,也去过那时候的东村。当时油画系毕业的李彦修是王小帅正在东村拍摄《极地寒冷》的美术,找了我们几个同学去当群演,顺便参观了几个艺术家的工作室觉得很好玩,看到了异样的生活、创作方式。但他们为什么这样做,很好奇。后来听油画系的申玲老师说,当时东村的张洹就在美院油画系进修。大二的时候,偶然去王府井霞公府的翰墨画廊,正赶上赵半狄的展览“月光号”开幕,看到他突然放弃了油画,转去做装置和行为,震动很大。那时候接触了几个艺术事件,偶然看到几本书刊,在“另类”的同学之间传来传去,比如那本影响很大的《白皮书》,忘了因为什么机缘读到了,觉得好多作品方式特别新鲜。

琴嘎《通道·扩散》现场,24个马头雕塑,树脂着色,可变尺寸,“镶嵌”三人展,中央美术学院雕塑系通道画廊,1998,图片由艺术家提供

我是自然而然地被“前卫艺术”吸引了,我上大学期间就做了各种材料的实验。朱昱当时没上大学,也没工作室,但是他在租房里自己做了很多材料作品,当时我们几个人互相看看作品,之后作品没地方放也没展览机会就扔了。这个过程其实挺分裂的,一边在学校学习比较苏派的写实教学系统,一边是自我摸索尝试。当时美院也就几个比较前卫的年轻教师,比如隋建国、朝戈、焦应奇等。现在去看80、90年代,圈子很小,艺术的空间也非常小,就在一个现实的缝隙里表达自己,都是朋友之间互为观众,信息也贫乏,但是那种贫乏带来了本能的爆发,审美上的粗糙带来了视觉的暴力性,反而有不同以往的作品出现。1998年,我们三个人(孙原、朱昱、琴嘎)在央美二厂雕塑系的“通道画廊”(其实就是办公室的走廊空间),皮力策划,一起做了“镶嵌”的展览,在系主任隋建国的支持下,从周五晚上连夜开始布展(老先生们周末都坐校车回家了)、周六开展、周日撤展,我们做了毕业后第一个社会性的展览。

“异形与妄想”

1999年的这次展览是邱志杰和吴美纯策划的,邱志杰在当时像是南方北方、央美浙美之间的一个纽带,能把人串联在一起。其实今天问,什么是“后感性”?就是当时只有他具体知道什么是“后感性”,然后去慢慢找艺术家。1997年,他在北京大学读哲学之后,通过杨福东找到了我、孙原、朱昱等我们这些央美的同学,到我当时的租房看了作品就邀请参加他要策划的展览。“镶嵌展”之后,频繁去他租住的地方彻夜畅谈,陆续认识了一些同龄的艺术家。正好我们三个人找到了北京芍药居的一个地下室,邱志杰看了很满意。经过好多次的讨论,到年底意见达成一致,赶紧用正规手续把地下室租了一个月,艺术家陆续进场制作和布展,准备了数日。1999年1月9日下午,“后感性-异形与妄想”开展,只展了两个半天,一共是23个艺术家参展,大多数是刚毕业不久的艺术家,虽然大多数是央美和浙美毕业的艺术家,但也有四川的杨勇、广东的郑国谷、海南的翁奋等。展览更像是一种“自我组织”的方式做出来的,快速、直觉、简单,当时也没有场地支持和经费,在北京的艺术家平摊场地费和画册费,也有个别人因为没钱、方案一般没有参加。一年后我们还去过这个地方,变成了一个另类酒吧。

“后感性-异形与妄想”部分艺术家合影,北京芍药居地下室,1999,图片由艺术家提供

当时的语境其实挺明显的,我们做展览也是一个直觉的选择,针对的是当时艺术生态里的问题。我们当时反对的大概是两种类型的艺术,一个是官方体系,另一个是我们称之为“智力的游戏”“符号的占领”这样基于文本和逻辑枯燥的、点子化的观念艺术,如果去比的就是占领东方的、中国的符号,那艺术就没什么可做的了!另外像玩世现实主义和政治波普这样的艺术,表达非常雷同、形成一个固定的表达模式和语言形式。其实现在回头看,我们当时自己做的东西也非常“观念”,但是大家理念上认同的还是从身体出发、强调视觉感官刺激、反对概念和文本吧。因为之前有一种标准的观念艺术,就是当时西方的Conceptual Art的舶来品,“概念艺术”拒绝视觉、强调文本。但是当时我们大多数都认为视觉性还是不可替代,希望艺术能回归视觉的力量,强调现场性体验,认为艺术(雕塑、装置)不能是立体的插图、哲学的注脚,还是应该有自己的独立性。当时的“后感性”就是为了区别于当时所谓标准的观念艺术(后来才知道英国已经有个展览sensation),大家有这么一个认同,但比较模糊,我们当时希望做能去意识形态化,强调个体、也拒绝小组,后来“后感性”经常被说成一个“小组”,其实我们是非常拒绝的。今天看来很明显,后来每个人都有不同的发展路径。当时二十三个人的表达其实也都非常不同,今天人们把它当作一个现象去看待,其实忽略了其中个体的差异性价值。我觉得集结就是无数个个体聚在一起,如果二十多个人做一个人的事,有什么意思呢!对吧?另外后来的“对伤害的迷恋”是老栗(栗宪庭)从“后感性”里找出来另一个角度,再加上“大同大张”(张盛泉)。当时参与“后感性”展览的艺术家们把策展阐述交给了邱志杰,觉得这也算是对策展人的信任吧。吴美纯和邱志杰把展览取名为“异形与妄想”,把作品分成两个类型。但我认为这是二合一的、是一回事,一个“妄想”就够了。生猛来自于身体经验,或者说,身体就是一种观念,身体就是一种观念的表达方式。策展人的定义就是一个“符号”,流传到了现在,也有忽略个体价值的问题。回忆其实很可疑,都是选择性的记忆,你也不一定要相信我说的话。但有一些记录留下来了,现在一些人出于利益去改写历史的真实,我觉得这是根本改写不了的。

“后感性-异形与妄想”画册扫描,琴嘎《喷泉》,雕塑,蜂蜡、毛发、透明密封胶、色浆、床等,可变尺寸,北京芍药居地下室,1999,图片由艺术家提供

展览当时来了一些外媒,但是他们看不到以往的中国符号。也有人说这个展览很“低智”,我觉得“低智”也挺好的,不用看很多书就可以懂嘛。业内也有很多人反对,对前卫艺术圈也有很大冲击,我们当时都很强调现场性的体验感,这些和我的想法其实是一以贯之的,非常强调第一现场。当时很多展览也都是一次性的,展完了就没了。后感性后来做了很多次,我只参加了第一次。它其实已经很丰富了,强调身体经验的是一部分,也有观念的、消费主义的、时间的还有剧场的我觉得这在后感性第一次里全都有。

上、下左:琴嘎《冰冻》现场,标本、50㎡冰块、玫瑰花、墨镜、钢架等,可变尺寸,“对伤害的迷恋”展,中央美术学院雕塑研究所,2000,图片由艺术家提供;下中:左起,萧昱、琴嘎、张涵子、朱昱、孙原,2000,图片由艺术家提供;下右:《江湖飘》封面,温普林编著,湖南美术出版社,1999;图片由艺术家提供

《共享异国情调-第五届里昂双年展》画册扫描,2000,图片由艺术家提供

琴嘎 上:《复活方式》现场,硅胶雕塑上色、白绸、玫瑰花等,可变尺寸,“不合作方式”展,上海东廊艺术画廊,2000,图片由艺术家提供下左:《复活方式》布展现场,硅胶雕塑上色、白绸、玫瑰花等,可变尺寸,“不合作方式”展,上海东廊艺术画廊,2000,图片由艺术家提供下右:《不合作方式》画册,参展艺术家合影,2000,图片由艺术家提供“异形与妄想”是一个时间节点,其实和“对伤害的迷恋”、“Fuck Off”是有内在的一致性的,贯穿的是一种“前卫精神”吧,这里面有种独立、反叛的态度。所以当时很多展览都是和语境很紧密的、有对抗性,就是反抗一切。2000年的时候我29岁,参加“Fuck Off”,第一次认识了这么多学院之外的前卫艺术家,策展人冯博一、艾未未在做选择的时候也是选择了前卫里的主流——玩世、政治波普、观念艺术之外的“说不清、道不明”的这么一帮“不合作艺术家”。上海双年展的积极意义是让前卫艺术浮出水面、合法化,但它选择的作品基本都是安全的、被“主流”承认了的前卫艺术家;相对的,“Fuck Off” 里都是危险分子。当时我和老艾说,这个展览可以再激进一点,老艾说这就可以了,五年之内不会有展览超越这个展览了。2000年的上海双年展,官方承认了当代艺术的合法性之后,开始慢慢有了市场化、体制化的当代艺术,“当代艺术”也成为了一个共同的提法。虽然巫鸿教授在广三(“广州三年展”)提了“实验艺术”这样一个叫法,但是90年代的时候,大家用的还是“前卫艺术”这个词。当时也有外国记者说“前卫”这个词在西方早都过时了,当时我们也不知道啊。对我来说,“前卫”意味着一种态度,当代就是“此时此刻”吧。2001年我遭遇了特殊的“艺术事件”(2000年展览的影响)之后的一些困难,开始反思、调整,创作开始从自己出发,折腾自己,行走/游牧从这个时候起就成了我创作中持续的线索。我开始很感兴趣进入自然空间中创作。虽然没有特邀的观众,但是有在现场遭遇的过客,自然之中又有文化和历史的影子。那时对所谓的“行为艺术”有模糊的怀疑,觉得过多的是一种表演,都得招呼人来看。后来意识到我喜欢的是一个漫长的过程性的东西,特别是做之前只知道起点不知道结果,就是要结果不可预设才去做,最后做出来什么就是什么。所以我在参加“长征计划”之前,本来也是在准备从自己的角度出发、用“纹身”的方式去做一个在内蒙行走的作品。我最早知道这个项目是听别人说邱志杰在参与策划的新项目,后来邱志杰引荐认识了卢杰。当时我看了策划书,策划文案写得很完整、很明确。这个项目参加的人也很多。“艺术长征”这个题材也很吸引我,一个历史行动串联起不同的地区、不同的文化、不同的自然,跟我正好想做的东西非常契合,只不过地点和线路和我原来设想的不一样——如果没有长征计划,我起初就是想回内蒙去做。02年时我没和他们一起走,大多数艺术家是到具体某一站,我感兴趣的是整体,不想做某个历史事件的插图、文本。我想做的是一个行动性的记录作品,最后是我记录他们,选择纹身的方式就是想记录在自己的身体上,强调纹身对自己身体的痛感与对日常生活的干涉。当时很多老朋友说,往身上“画一画”就好了,因为万一想去掉很麻烦。我内心想,干嘛要去掉呢?这里面也包括我对长征这段历史的看法。长征也是一次逃亡,关乎历史、自然和不同地域的少数民族的文化,这其实离我比较近,对别人来说是异域风情,但对我来说不是。有的人很奇怪,我纹身的地图上蒙古国的轮廓很完整,实际上当时我做了一些资料的研究,为了不能出现一些常识错误。在长征那个历史时间,“外蒙古”是中国版图的一部分,这当然也和我是蒙古族有关系,我是知道的。有的人可能不在乎、不关注,觉得是不是因为你是蒙古人才故意弄进来,其实不是。我只是用我的身体、我的方法做出了个人对历史的回应。

琴嘎《微型长征》,记录照片,北京居所,2002,图片由艺术家提供

琴嘎《微型长征》14站|泸定,数码微喷照片,165×120cm/23张,北京居所,2002,图片由艺术家提供

我在2002年给卢杰、邱志杰交了很简单的一个方案,就是纹身的想法记录艺术长征队伍的路线图,他们觉得很好。当时本来以为“长征计划”这么大一个项目应该有经费,结果也没有材料费。我觉得没有经费也愿意自己做,因为01年我没做作品,02年的时候就觉得做了这个作品其他的不用做了,是我创作新的开始,之前的方式再做也是重复。当时我就是没和他们一起走,觉得一大帮人干一个事,其实并不需要,各干各的比较好。我们这代人其实对集体还是有抗拒感,还是愿意强调个体性。当时这个项目的开展,名义上是一个整体,但是实际做作品的过程还是各干各的。这个作品我做的就是个人方式的公共事件记录,02年的时候我做得非常准确,希望能对他们的行动进行即时的反应和记录,把这个项目过程中的偶然和意外记录在自己的身体上。后来他们在泸定桥停下来了,说要再出发一直也没出发。所以也是个偶然,如果他们一直走到底,我也就不用三年之后自己走了。我等了一年之后发现大部队可能也不会再出发了,2005年的时候我就决定干脆自己走完剩下的部分,5月1日从北京出发到泸定,带了纹身师和摄影师的5人团队。我自己出发的时候就期待有很多偶然的事情发生,事实也是如此。我自己是学雕塑出身,觉得雕塑也是一种记录方式,行走的过程里有不可预知的东西记录到作品里来,其实它也是一个当代公共艺术作品,作品有它自己的公共性。藏区的村民、喇嘛看到我实施作品的过程觉得非常有意思,觉得和之前路过的重走长征路的人很不一样。这个作品后来参加了国内外数不清的展览和论坛,进入国外的艺术史、哲学书、进入高中、大学的教材等等,为什么这么具有开放性?我认为就是极端的个体性才能引发这种公共性的共鸣与争议,自我公共化,而不是一种人云亦云、乌合之众的观点。

琴嘎《微型长征》14站|泸定-23站|南泥湾,数码微喷记录照片,2005,图片由艺术家提供

琴嘎《微型长征》18站|红原草地,数码微喷照片,165×120cm/23张,红原草地,2005,图片由艺术家提供

当时出发前有评论家问你这个作品最后要做成什么样,我说不知道啊,他就说,啊?你不知道,就是没想清楚。其实不是没想清楚,只是想好了一个起点,把结果抛出去了。很多艺术家做作品的时候,选择何时结束觉得是最艰难的,但我认为作品永远没有结束,一直都在一个轮回的过程里,这个过程也有很多不可见的部分。我最后有23站,按着卢杰之前的路线图走,发现走到一个地方走错了,又折回去。这些我觉得这都是一个真实的记录,包括我身上的纹身。所有人看到的都是过程中的一个片段。现在看这个作品最好的呈现方式应该是一个1小时30分钟的纪录片,而不是一个40分钟的Video Art。做展览时回到“白盒子”展厅,作品里非常丰富的东西不可能全部打开,当时的展览思维还是有很多局限吧,觉得一个半小时的影像谁看啊,现在的当代艺术观众在观念上发生了很大变化。2002年的上半部作品都是我自己出钱做。2005年我和我的团队行走的下半部,长征空间赞助了一部分经费,达成紧密合作的意向,作品完成后在长征空间做了一个全面的“微型长征-琴嘎个展”,之后长征空间签约全球代理此作品三年。我来到北京读书的时候,一开始我对自己的“地方性”感知是拒绝、屏蔽的,希望融入“主流”和大家一样,熟练掌握好学院派技巧的基本功和创作的方法,现在想想只是现实主义的创作技巧和方法,这些当时对我也是陌生的,后来掌握好了之后才发现,和我要表达的东西是有距离的。同时发现和北京的同学聊天,很多看问题的出发点和角度很不一样。有一段时间我想去掉这些,其实很难去除。当时虽然没有全球化的说法,但北京当时就是全国最牛的文化中心,不管是哪里来的学生,都是接受同质化的教育,表达方法比较单一。我在内蒙古的牧区长大的生活经验和在北京长大的同学很不一样,在时间、空间、身体感知方面很不同。虽然我接受了学院派训练,但是我感知到的和标准化的经验还是有距离的。北京发展速度很快、城市每天都在扩大,看着城市从二环扩到三环到六环,北京再大也是个城。我的家乡呢,目光所及是没有障碍物的,时间对我来说就是日出到日落,时间和空间沁入了日常生活。当时极力去除而没有自觉唤醒的意识,其实它一直在身体里而不自知。上学的时候下乡去农村,发现农民对牛和马打骂是很自然的事,非常暴力,但对我们来说,五畜是像家人一样的。很多这样的细节当时是很不解的,希望去了解,了解之后发现日常生活认知有很大差异。

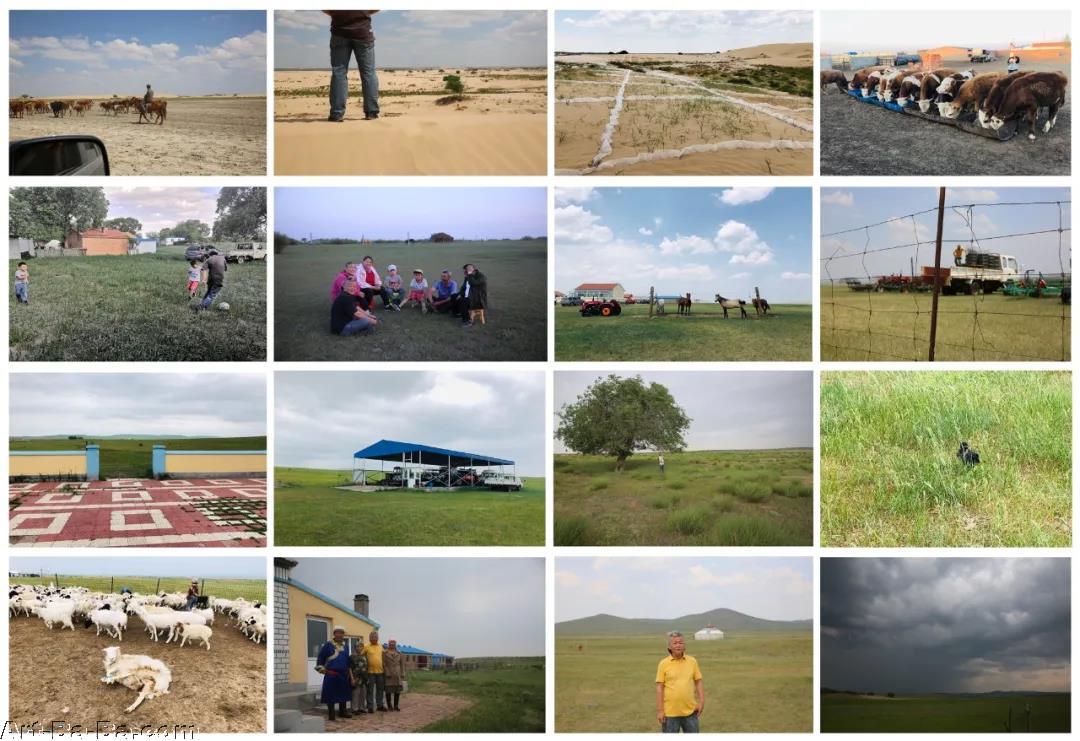

内蒙古阿拉善左旗腾格里沙漠,2014,图片由艺术家提供

琴嘎行走于内蒙古乌拉特中旗-鄂尔多斯-阿拉善左旗腾格里沙漠-乌拉特前旗-库布齐沙漠-希拉穆仁-乌拉特后旗-锡林郭勒正蓝旗,2006-2018,图片由艺术家提供我小时候是在阿拉善牧区,有山地、草原和沙漠,需要转场,这种与自然的共生、对物质的克制、朴素的生活方式其实是一种古老的智慧的传承。比如蒙古包在内蒙古的东西部的造型不同,其实和降水和风速都有关系。我到了北京上学生活,有了强烈的对比,才切身感受了这种差异的存在——我们是一阵风从脸上刮过就能感知它的速度和温度是多少,不用带表也有自己的时间感,但刚到北京的时候,我想学习先进的知识,从边缘进入中心,结果把这些身体经验屏蔽了。多年后才发现,我根本去不掉。98年做完“镶嵌”展之后,有一次和老栗的闲聊引发了我的反思和转向。刚才我们提到的那些展览都是从这个角度出发,去触碰自然、历史,也包括今天人们谈的消费主义。我觉得回到自己的身体经验是艺术家能够自主的非常重要的一步。我也经常喜欢看一些历史、人类学、哲学书等,但那是一种文本知识和过去的经验,如果它跟我没关系,就是没有关系。如果没有身体感知、无法觉察到的东西,我是没法相信能做出反应的。有人说“意识是一种物质”,或者看了本书就能做出一个作品,我不行。我在家乡感受过零下四十度对身体的伤害,体验过那一刻生命的生存残酷性的状态,我相信— 一阵风来了,你不用看,身体会有知觉的。

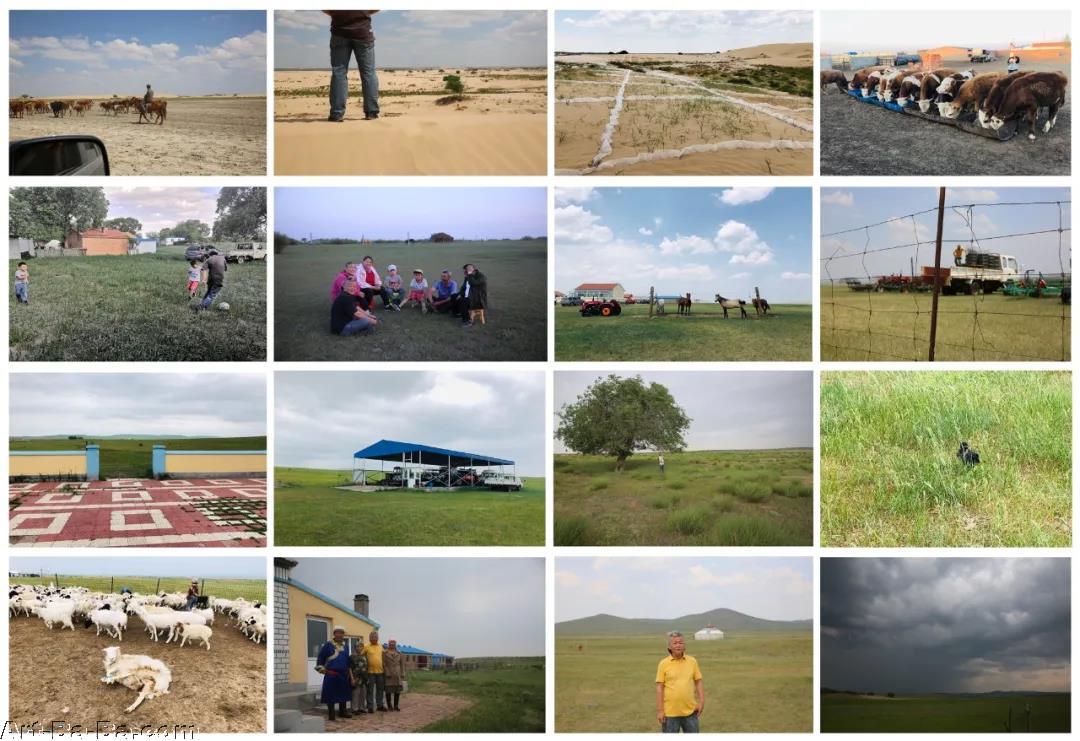

琴嘎行走于内蒙古锡林郭勒东乌珠穆沁旗,2019,图片由艺术家提供

琴嘎行走于内蒙古锡林郭勒东乌珠穆沁旗,2019,图片由艺术家提供

琴嘎行走于内蒙古锡林郭勒西乌珠穆沁旗,2019,图片由艺术家提供

琴嘎行走于内蒙古阿拉善左旗-腾格里沙漠-乌拉特后旗-锡林郭勒东乌珠穆沁旗,2018-2019,图片由艺术家提供

琴嘎行走于内蒙古锡林郭勒正蓝旗-西乌珠穆沁旗,2018-2019,图片由艺术家提供

琴嘎行走于内蒙古乌兰察布商都-察哈尔右翼后旗-中旗-二连浩特-锡林郭勒苏尼特左旗-正蓝旗-锡林郭勒东乌珠穆沁旗,2020,图片由艺术家提供

不断往返行走的经历告诉我,中国的山水观和游牧思想交叠,又有不同。游牧的动态是个圆圈,它是轮回,起点也是终点,但重要的是过程,它不是直线的、是弧线的。近十五年以来,我每年在北京最多呆三分之一或者最多一半的时间,不断回到内蒙各地行走,时间带来了很多变化,有时候突然有事回到北京,还需要缓缓神。过程中的体验没有都做成作品,我需要这样的身体感知,我想把这种身体的感知带到现代的城市生活里,在城市的丛林里过一种当代的游牧生活。我认为“游牧”不是一个名词,而是一个动词,它是一种世界观、对万事万物观看的角度,也是一种意识、也是一种思想,和肉身、身体的觉知息息相关,我非常坚信游牧能够成为一种观看世界的方式、成为一种信仰。我近二十年在作品中不断尝试和多做一些具体的事情来体现这些认知和看法。把游牧作为工作方法,力图找到具体的支点是什么。这一过程也是绵延的、动态的、不可预知的,循环往复地以作品和事件去搭建、逐步描绘出它的轮廓和逻辑结构。这需要时间。我已经不再相信一件作品能包含所有。我更看重起点,终点呢就扔出去了。现在,我发现这个过程其实是一个动态的圆,有时候要进进出出、来来回回、像转场一样在轮回。

琴嘎《围栏计划-围栏调查》,数码微喷照片,60×40cm,阿迪亚|锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗乌兰哈拉嘎苏木新高勒嘎查,2019,图片由艺术家和北京当代唐人艺术中心提供

琴嘎《围栏计划-围栏调查》,数码微喷照片,280×70cm,2014-,图片由艺术家和北京当代唐人艺术中心提供

我做了六年的“围栏计划”,发现很多事情都在六年间改变了,我小时候的牧区生活需要转场、没有草原网围栏,现在它变得很普遍,到处都是,它带来了人的身体和情感状态的改变。很多事值得自己走入和体验,而不是流于概念化的、浪漫化的认识和想象,比如,内蒙古草原旅游景区的节假日的景象替换了游客对于真正草原的感受。而在游牧的深处,游牧和现实之间的缝隙是复杂的、残酷的,可以看到农耕、城市和游牧思维的撕扯和折叠,游牧的现实依然承受着偏见和挤压,多民族的文化本来应该灿烂的。“围栏计划”一直会持续下去。我的蒙古国艺术家朋友们,觉得《微型长征》这个作品很游牧。多年前有个伊拉克的艺术家,很喜欢这个作品,给我写E-Mail说,受我的这件作品的影响,他也在后背上纹了伊拉克意外爆炸地点的横线图,特别想找机会和我做双人展,让我觉得艺术真的是无国界的,认知上是相通的。我认为,今天之前发生的事都是我的传统,当代艺术必须要有公共性,只有极端的个人性才能和公共性有效连接起来,实现自我公共化。我和导演乌尔善、人类学者乌·额·宝力格、杭盖乐队队长伊立奇2018年共同发起“游牧计划Nomad Relays Project”,至今已经三年了,每年做一届只有一天的现场活动,但用一年的时间精心筹备。每次活动有学术讲座、电影放映、当代艺术、音乐演出四个单元,已邀请的学者和艺术家来自蒙古国、日本、阿尔泰、西藏、图瓦、中国等。所有都涉及主体的认知和述说,摆脱总是被描述的状态,更抵制自我他者化的倾向,希望能做十年,做得纯粹、学术,打破行业的壁垒——就像打破草原上的围栏一样。我今年六月发起一个新的艺术项目“一起游牧”,第一季为期一年,邀请了30位不同民族、地区、国家的艺术家、音乐家、舞蹈家、设计师等,独自选择自己实施作品的时间、地点、媒介等方式,最后大家在互联网平台上聚集在一起,尝试跨越民族、地区、文化的差异,打破固有的认知边界。何为游牧?何为传统?何为当代?此项目一直会持续进行下去,拭目以待吧!

关于写作者

聂小依,策展研究者、写作者、英国皇家艺术学院(Royal College of Art)博士候选人,以“长征:一个行走中的视觉展示”策展项目(2002)为博士研究的案例,讨论中国当代艺术发展中国际与本土之间的张力以及策展从想象到实操的转化过程。她于2015年获北京大学国际政治法学学士与艺术学文学学士学位,2017年获英国皇家艺术学院当代艺术策展硕士学位。2020年入选英国的国际艺术评论协会(AICA-UK)第一届Emerging Art Writers Fellowships,策划并组织了RCA“新⽅向?艺术实践与新冠疫症”线上表演与讲座;她曾参与国际视觉艺术机构(Institute of International Visual Arts)的档案整理、协助RCA与上海⼤学、西岸艺术与设计博览会合作的研究项⽬。与胡昊、刘张铂泷合作策划的方案“重组/演绎:激活档案与公共记忆的当代艺术实践”入围2018年OCAT研究中⼼研究型展览,也曾担任2017年集美阿尔勒国际摄影节发现奖的提名与策展人。文章散见于《艺术世界》、“假杂志”、《Education》等,网站nxy.one。

关于艺术家

琴嘎,艺术家、造空间创始人。获中央美术学院雕塑系学士及硕士学位,现任教于中央民族大学美术学院。自20世纪90年代末以来,他的作品一直关注现实且具有连贯性,一贯持有的反审美态度,使他发展出一种针对现实的超日常的个性偏好和依赖。以身体来承载公共记忆和个人私密感受的交融,构筑打破观者的预想和期待的现场作品。并且主动打破作品与作品之间的界限,使雕塑成为动荡中的雕塑。尝试把游牧文化的认知精神和现实体验糅杂在一起,表达出对现实的妄想。2012年创办“造空间”,以游牧的方式选择社会性空间,让艺术在社会空间里发生、生长,面对非常具体的现实困境,策划和联合发起了“一个梦想”(2012-2013)、“包装箱计划”(2012-2014)、“造事”(2014-)、“红旗小学”(2014)、“一起飞-石节子村艺术实践计划”(2015-2019)、“义工计划-百姓幼儿园”(2016-2018)、“游牧计划”(2018-)、“一起游牧”(2020-)艺术行动项目。近年来个展包括:“琴嘎-微型长征个展”(北京长征空间,2005),“CIGE:33个亚洲年轻艺术家个展”(中国国际贸易中心,2008),“暗能量:琴嘎”(北京白盒子艺术馆,2013),“廉价的身体—琴嘎个展”(布鲁塞尔FEIZI空间,2013),“胎记-琴嘎个展(上海浦江OCAT,2017)、“万物-琴嘎”(2018游牧计划/北京朝阳公园)、“丛林-琴嘎个展”(北京中粮置地广场,2019)、“琴嘎同名个展”(北京当代唐人艺术中心)等。同时作品在第五届里昂双年展、第二届布拉格双年展、2006CCAA当代艺术奖获奖作品展、第五届亚太三年展、第一届波兰双年展、首届今日文献展、日本森美术馆、美国亚洲协会美术馆、意大利Palazzo Strozzi博物馆、美国辛辛那提当代艺术中心等地展出。他的作品被澳大利亚昆士兰美术馆、捷克国家美术馆、瑞士银行、香港M+博物馆、中央美术学院美术馆、上海OCAT、美国俄勒冈大学的乔丹·施尼茨艺术博物馆等国内外机构和个人收藏。