来源:ARTSHARD艺术碎片 贺潇

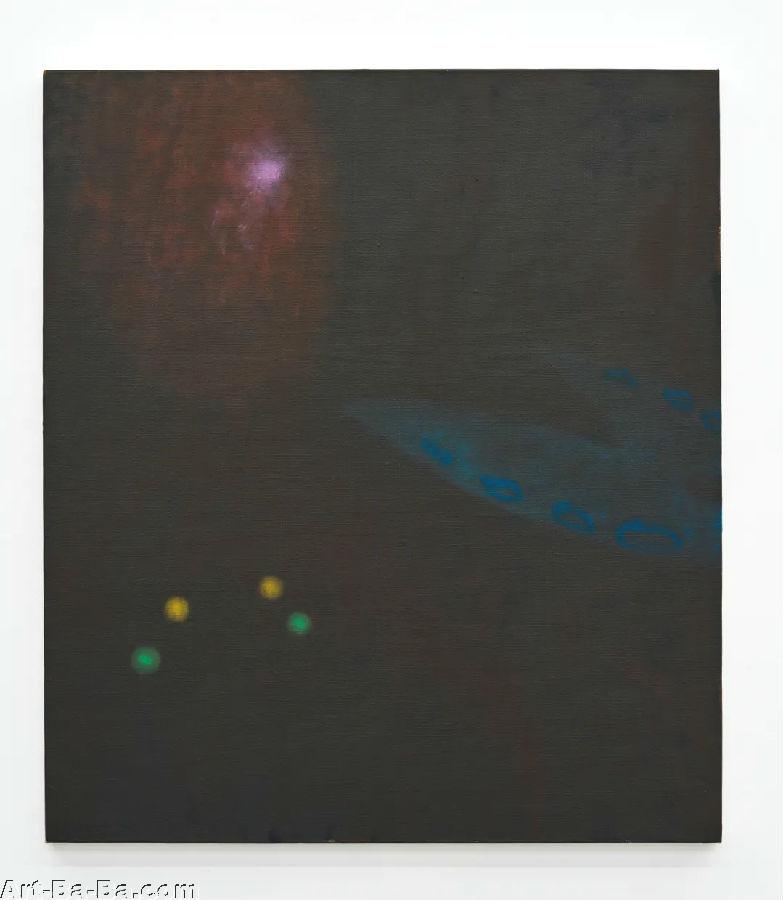

《客厅》,2015-2016,布面油彩,250 × 200 cm

对我们现在大多数人来说,日常的一天是什么样子的?你可能在早上还没完全醒来时,就已经拿起了手机。屏幕上,你昨晚睡着后的信息一个一个地涌现出来,它们比你的闹铃还让人清醒。你准备就绪,匆忙地赶往最近的地铁站。刷一下手机内置的电子钱包,还没等你跳上地铁,车费就已经从你的银行账户中扣除。事实上,你已经想不起来上一次看到**是什么时候了。上班途中,你在各种信息收发程序和社交媒体平台之间跳转,以赶上“世界”的步伐。如果时间允许,你会看上几段视频,甚至是在“王者荣耀”里和队友打上一局。与此同时,商业信息广告在移动的地铁车窗外闪动,尽管偶尔出现一些故障,但却像是地铁隧道里的一个内置屏幕,从一个车站延伸到下一个车站,争夺着你的注意力。你早就不在乎这些商业广告了,甚至已经麻痹,不管它们是运动的、循环的,还是静止的。你抵达上班地点,不论你的工作是什么,你大概都会在某个或者更多个屏幕上进行操作。你娴熟地设备操作已成为了你的第二天性,不需要做任何预先考虑。下班的时候,夜色下的城市充满了人造的刺激,让你所有的感官反应都保持活跃。即便你认不出北斗七星,天空中的数百架***组成的“星系”也让夜空光芒四射,图像、符号、宣传口号交织起来的轮廓,要比星星更容易辨认。令人望而却步的高楼大厦,不仅在白天的城市丛林里担任着重要角色,争相占据城市风景中最闪亮的位置。夜色中的它们更成为了插电的庞然大物,上面无休止地滚动着同步的信息广告。如此,你已经看到了这幅日常画面。事实上,任何一段语言或者单个画面,都已经不足以描绘出我们的日常;相比于把日常描绘出来,我们或许早已在心里浮现出这幅关于日常的实况录像。

以上描述的这种现象,正是乔纳森·克拉里(Jonathan Crary)在《24/7》中所反复强调的,即我们生活在一个无休眠的晚期资本主义时代,它被永久照亮,并与不间断的全球交换和流通密切相关[1]。自半个世纪前马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)在《媒介即按摩》(The Medium is the Massage)做出预言——“我们这个时代的媒介或过程——电力技术——正在塑造和重构着相互依存的社会模式和我们个人生活的方方面面” [2]——以来,这种环境的影响就在疯狂加剧。于当下这个时代而言,我们不仅已经习惯了数字技术带来的便利,并且还享受、赞美甚至是向往着一种科技狂热(technophoria),以至于手机——以及我们日常操作的其他许多手持设备——成为了我们感官刺激和感受器的延伸。我们的需求和欲望纯粹是通过电子设备的不断发展来满足的[3]。尽管,无处不在的数字技术让我们可以在任何时间和地点都能接触和参与到这个世界中,但我们似乎已经进入了麦克卢汉所说的原始或前字母的时代,即人们生活在一个声学的、无范围的、无边界的、嗅觉的、而非纯粹视觉的空间里[4]。换言之,生活在这样一个时代的人对现实的描绘就像用X光一样,涉及到他们所知道的一切,而不仅仅是他们所看到的。周思维在其最新个展“每周一部新手机”中,就呈现了我们所身处的这个不断变化的,异样的环境;在这样一个环境中,特别是当一些人认为绘画和雕塑媒介已经不足以体现当代的状况时,艺术家持续思考并实践着艺术创作意味着什么?

《壳 (想你)》,2020,聚乳酸3D打印,模型用补土, 丙烯,145 x 75 x 8 mm

《壳 (忍)》,2020,聚乳酸3D打印,模型用补土, 丙烯,145 x 75 x 8 mm

周思维出生于上世纪80年代初,这一代人属于所谓的“Y一代”。他不仅是看着电视、玩着第一代电子游戏长大。而且,在他艺术的形成阶段,也恰逢计算机技术和数码摄影的普及。在半个多世纪前出版的《观看之道》(Ways of Seeing)中,约翰·伯格(John Berger)指出了当时的技术条件,即照相机、印刷术、机械复制和图像传播的出现,影响了我们观看艺术作品的方式。对周思维这一代艺术家而言,伯格所阐述的内容恰逢中国前所未有的经济改革,从而进一步复杂化和加剧,甚至是成倍地递增,而艺术教育却未能与人们经历的不断变化的环境与时俱进。

若想深入阐述周思维近期的艺术创作,就不可能绕开他所接受的正规艺术训练与不断发展的媒体现实之间的脱节。周思维毕业于中国顶级艺术院校之一——四川美术学院油画系。在这里,他所接受的是一种混合型的艺术教育。一方面,这种教育体系扎根于文艺复兴时期以来的西方艺术传统,强调艺术家感知空间的方式。正如麦克卢汉所述:“他(艺术家)的空间感以在平面上的透视投影为依据的,这个平面包含了空间测量的形式单位。他承认垂直和水平——对称关系——的主导地位,并认为这是秩序的绝对条件。” [5]换句话说,西方艺术传统是在绘画性的平面上运作的,在这个平面上,消失点(vanishing point)暗示了一种自我抹杀,同时将观者置于经验的框架之外。另一方面,中国的艺术教育遵循着毛泽东的《在延安文艺座谈会上的讲话》,将艺术实践作为传播国家意识形态和政策的宣传手段。抑或,以一种非政治的角度来看,艺术实践或艺术生产,其功能是表述一个故事,或传达一个信息。换言之,它赋予艺术家——西方意义上的文化转译者——这一功利的任务,就是让艺术家在表现理想化的现实时,传递出嵌入进视觉层面的信息。建立在伯格的《观看之道》中阐述的印刷术和摄影对于我们感知一幅绘画的影响之上,数码摄影、计算机技术和高速互联网络在21世纪之初的普及,也将业余摄影师转化成图像的制造者、编辑者, 甚至是经纪人。这种转变不但对图像生产的真实性提出了新的问题,同样涉及到因其原真性所曾拥有的独一无二的价值。

《紫水晶(买一送一)》,2020,布面油彩,200 x 150 cm

值得注意的是,非同大量机械印刷或在屏幕及手持设备上浏览图像的体验,“每周一部新手机”中的所有作品都呈现出一个新特征——绘画表面的质感,这增加了一种直观的体验,一种视觉摩擦。这一绘画特征最早出现在印象派和印象派晚期的绘画表面上。从某种意义上说,周思维对这一效果的采用也与他为本次展览选择的标题有着异曲同工之处,二者分别标志了某个时代中技术的空前高速发展。同时,这一实践也让艺术家完成作品的速度明显快于之前在画布上晕染的方法。从另一个意义上说,这一在艺术家画面上出现的新型绘画特征与彼时——19世纪末到20世纪初——搭建了某种图像生产的平行关系。即,彼时的工业革命从根本上改变了人们的生活方式,也因此改变了世界的秩序。印象派艺术家之所以能在户外作画,这得益于蒸汽机和火车的发明给予上流社会的人士旅行的便利;一种前所未有的速度感,让他们得以以完全不同的方式体验风景和整个环境。正如T·J·克拉克(T.J. Clark)在其著作《现代生活的绘画》(Painting of Modern Life)中所描述的早期印象派绘画的问世:“它发现了一个不断变化的现象化的室外世界,其形状取决于因果关系或移动的观众的瞬间位置……”[6]此外,工业化生产的绘画材料也为他们的户外实践提供了便利;最后,大规模印刷技术的发明,开始破坏了图像生产的真实性,从而削减了艺术创作的独有价值。

周思维,一个伪装的科技狂热爱好者,在近些年的创作中制定出了一套惯用的手法。它被艺术家所经历的不断变化的媒界环境所决定的。这其中包括:一笔一笔地将颜料涂在画布上,不管画布的大小尺寸;使用基本调色,并排除使用两极对立的黑白两色,因为周思维认为它们是功能性颜色;只描绘观众日常可以接触到的主题,并避免使用现成品,以消除雕塑可能会承载的功能。一些艺术评论家认为,这些自我制定的规则,挑战了社会主义制度下艺术院校的教育宗旨——这些艺术教育中公式化的原则和应用,导致了一代又一代的艺术生奉为圭臬地进行艺术创作。事实上,这些系统的形成,其最终目的是为了传播特定的意识形态[7]。而我认为,正是因为这个系统在绘画技巧和方法上的压倒性优势,使其深深地融入到许多中国艺术家的实践中,成为他们的第二天性,而这也同时培养了周思维的批判意识。在不完全颠覆他的正规训练的前提下,推动他去发现和解决上述艺术创作与现实的脱节问题。作为站在实体作品前的观众,我们意识到自己在颜色暗淡的画布表面上看到难以立刻识别的图像,彩色斑点相互重叠;以及由于难以确定的光源,而导致了绘画缺乏线性或环境的透视效果;日常物品的雕塑也被剥离了任何的功用性特征。而如果将他的作品流通在数字平台上,很多画面的细节则会被电子设备的观看条件所吞噬。

《花瓶(西双版那)》,2016,布面油彩,140 × 110 cm

《玻璃瓶 塑料瓶》,2020,布面油彩,80 x 70 cm

《23° 雨》 ,2020,布面油彩,200 x 150 cm

那么,周思维是如何采用这些自我制定的创作方法来应对我们这个时代不断变化的媒体状态的,他又是如何——按他自己的话说——“展开有关美学生产的工作”的呢[8]?让我们从他最近的艺术作品中寻找答案。周思维有意识地选择了描绘日常题材,这些主题都可以在我们的日常经验中找到对应。他在作品的标题中为我们做出了明确的提示。然而,那些无法认定的图像却给观者带来了认知上的诧异。例如,《玻璃瓶 塑料瓶》的标题中所提到的瓶子,在认知层面上指向两种不同的材质,但在视觉上却很相似。尽管常识让我们对它们在实体空间的存在深信不疑,但电子屏幕带有欺骗性的信息传递,却让我们难以定夺。周思维呈现在我们眼前的图像与我们所知道的瓶子完全不一样,它捅破了“眼见为实”的观念。正如麦克卢汉所言:“理性与视觉早已是可以互换的名词,但我们不再生活在一个以视觉为主导的世界……碎片化的活动,我们琐碎的思维习惯,都反映了字母技术中固有的循序渐进的线性部门化过程。” [9]因此,周思维的画面和雕塑似乎试图回到麦克卢汉所说的艺术实践的前字母或原始阶段,在此阶段中,创作者不仅处理他的视觉感受,也参与到他所有的知觉感受中。这在《23°雨》中就有明显体现。艺术家将自己用手机上看天气预报的感受表现出来,雨水的动势最终汇聚在画面的底部,而笔触的统一方向令人联想到潮湿的夏日早晨的声音和个人感受。其中,23°这个全世界通用的符号成为进入此作品的开放入口。同样,作品《纹身(凤盖勇)》和《忍、玫瑰(纹身)》都是将模版刻印的字或图案与修拉式的背景并置。周思维采用近乎分割主义(点彩画法)的背景,这可能援引了乔治·修拉(Georges Seurat)在《星期日下午在拉格朗德的杰特岛上》(1884-1886)中营造的理性氛围——尽管岸上的人物众多,但还是激起一种沉闷和孤独感。当看似引人入胜、包罗万象的虚拟存在让我们一瞬间就能跨越大陆和时空,我们却在屏幕背后各自的生活现实中体会到孤独——就像修拉的岸边人物那样。或许,周思维选择使用汉字这一如今像比特币一样在互联网上流通的标志性的文化货币符号,因为汉字的图像价值与玫瑰和凤凰一样,成为想象纹身人性格的入口。这就如同那些看不懂中文的人把汉字纹在身上一样,让它们体现被个人赋予的任何意义。从这些作品中,我们发现绘画或雕塑不再是传递信息的媒介。而身处于我们这个数字时代的诸多媒介中,当人们被电视显示屏、LED屏幕和机械复制品狂轰乱炸后——艺术家该如何创作一幅艺术作品?观众又该调动哪些认知与感知的方式进入它?

《纹身 (凤盖勇)》,2020,布面油彩,80 x 70 cm

《忍、玫瑰(纹身)》,2019,布面油彩,120 x 100 cm

这或许就是为什么周思维坚持在作品上一笔一笔绘制的原因,因为这个过程成为他将自己碎片化的、非线性的、随机的经验召唤出来和转化的过程。这种非线性的创作,在本次展览的《蝴蝶 气球 ***(未来)》和《蝴蝶 气球 ***》的并置中得到充分体现。虽然两件作品都呈现出技术进步的线性发展,但周思维通过对两件作品的视觉成分进行循环使用,从而传递出艺术实践的蜿蜒轨迹。在某种程度上,这一表述不仅解释了艺术家的难以识别的图像的形成过程,也确认了乔纳森·克拉里在《24/7》中指出的晚期资本主义逻辑的非时间性特质,而这一特质决定了当代的处境。周思维的艺术实践方法呼应了克里斯·奥菲利(Chris Ofili)与彼得·多依格(Peter Doig)的一次对话,奥菲利说:“我有时这样处理一个主题——它可能是虚构的,来自于我的另一幅画,或者另一个艺术家的作品。我想办法把它转化成我自己的经历。很多时候,我看着自己的画,却不知道它们是否是现在的感觉,不知道自己现在生活的时间是否就是我画的时间。” [10]

《蝴蝶 气球 *** (未来)》,2020,布面油彩,200 x 270 cm

从我们上面讨论过的作品和许多因为文章篇幅未能深入展开的作品来看,周思维显然没有完全背离他的教育背景,他一直采用了“写生”方法——去“感受生活,采集素材” ——这一所有中国学生必经的训练和体验。而与此同时,所有看过他作品的人也会意识到,他的“写生”式创作需要大量的时间和深入思考,这恰恰与写生的速度及其模仿复制的目的背道而驰。周思维创造的现实是一种具有主观意识的现实——其中,所有零散的信息、经验和感觉都以一种任意的,抑或于艺术家而言,一种有机的秩序组合起来,并以这样或那样的方式记录着我们所处的时代和状况。正如周思维自己所言:“我的绘画通常从手稿开始,第一层颜料赋予它一个的形象,然后随着颜料层数的叠加,我会不停遇到一些问题。因此,为了达到让我满意的效果,绘画的过程也是一个调整过程。当然,这中间有好多种方式。我认为这种方式给我提供了犯错误的空间。我把这些失误都留在画面上,让观者去发现它们。”[11]艺术家这种桑塔格意义上的坎普态度和他允许把所谓的“错误”留在画布上的做法,也许就是将某些过去的遗留继续推进,或者说将那些决定了人类的处境的谬误,继续与人造物产生碰撞。

《黄钻(80%)》,2020,布面油彩,200 x 150 cm

《壳 (钱)》,2020,聚乳酸3D打印,模型用补土, 丙烯,145 x 75 x 8 mm

周思维说自己创作“旨在生产美学”。而通常建构美学的是一套支撑着视觉再现的价值观。如果我们回想约翰·伯格举的例子,用数千页的文字来证明艺术博物馆中珍藏的作品的真实性,那么这些在艺术史上被奉为经典的作品,其价值则是由其所有权和独特性来定义的。在我们这个科技狂热的时代,图像的价值被其生产和传播的条件所颠覆,那么,人们如何从图像中获取意义呢?周思维的作品不仅反应了当下的这种观看条件,而且对于他所谓的“生产美学”,我想他指涉的是:尽管我们生活在这样一个时代,我们创造意义的主观方法塑造了定义我们美学的一套价值观。同理,周思维的创作方式为他的观众提供了一个视觉体验的平台,这也让他们得以发现、建立、甚至定义自己的视觉体验。在最近一次与周思维的闲聊中,他从容不迫地对我说:“我认为这次新个展’每周一部新手机’里的作品让我意识到,我可以画任何东西。”这句信念十足的话似乎点明了他对不断变化的技术环境,自然,甚至政治环境持有深刻的意识。如同抓住了时代的脉搏,周思维的画作将继续更新, 不断定义那些支撑美学生产的价值观。

《💚》,2020,布面油彩,120 x 70 cm

《头像框(盛夏)》,2020,布面油彩,80 x 70 cm