来源:Hi艺术 刘雨菂

图片提供 |aaajiao(徐文恺)、陈抱阳、费亦宁、林科、UCCA尤伦斯当代艺术中心

我们似乎已经习惯了当代艺术展览被冠以“科技”之名,大多数专业观众和普通观众的观展流程是这样的:轻轻掠过生涩的文本,直奔可互动的区域,戴上VR眼镜,在不同的体感装置前拍照、在计算机前敲下几个字:“某某某,本展览已阅”,然后匆匆离去,在回家的途中精心挑选几张最新奇有趣的照片发布在各类社交媒体上。

UCCA尤伦斯当代艺术中心的展览“非物质/再物质:计算机艺术简史”在国庆节前夕亮相,一时间便成为刷爆朋友圈的热门展览。面对让人眼花缭乱的“声、光、电”,我们似乎早已兴奋不起来了,其实相比那些一直在追赶着满足人类需求的技术工具,观众更想知道的是:艺术家如何将“技术”与“艺术”结合?怎样才是观看这类展览的“正确打开方式”?带着这些疑问,我们采访了aaajiao(徐文恺)、陈抱阳、费亦宁、林科——四位工作在“艺术与科技”之间的“80、90后”艺术家,或许能在下一次观展时解开一些疑惑。

“非物质/再物质:计算机艺术简史”展览现场,图片由“UCCA尤伦斯当代艺术中心”提供

疑问1

“非物质/再物质:计算机艺术简史”展览现场,图片由“UCCA尤伦斯当代艺术中心”提供

艺术家aaajiao(徐文恺)、陈抱阳(摄影:Felix Feng/FelixStudio)、费亦宁、林科

(顺序:左上、右上、左下、右下)

Hi艺术(以下简写为Hi):当下“沉浸式展览”非常热门,许多展览只要运用了“声、光、电”等技术,就都想与“科技” 沾边,艺术与科技的展览变得越来越“流行化”和“网红”,你如何看待这种现象?

徐文恺:你说这些沉浸式展览或者网红展览有什么错?我觉得从一个产品的角度来说没有错,它是一种简单式的消费。但是我们得正视它,它并不真的帮助艺术生态,反而是一个艺术生态中吸血的部分。当大家起初描述艺术与科技的时候,兴趣并不源于这种所谓的流行化展览,反而这些网红展一直收割这些对核心价值感兴趣的人。

林科:这是互联网造成的人类行为,既然存在总是有它的合理性。声、光、电是直接的身体体验,是最有效果的。我个人更喜欢一些平淡的、真实的、诗意的、有想象力的作品。有时候微弱的东西也很强烈,对吧?

徐文恺 《icon003.gif 》

徐文恺 《icon004.gif 》 16×16×6cm LED屏幕 gif动图 2019

林科 《水彩肖像-龙一》 38×29cm 纸本水彩 2020

费亦宁:其实我对比较快速体验的网红展中的沉浸式也很怀疑,什么是沉浸呢?比如我觉得一幅绘画其实是可以足够沉浸的。

费亦宁 《从纽约到布鲁塞尔;洛杉矶到上海》 雕塑及影像 2020, SPURS画廊群展现场

陈抱阳个展“金唱盘:非空约束失败”现场 2020 Cc基金会&艺术中心

疑问2

未来的艺术与科技展览如果真的变成主题公园似的狂欢,这对于艺术家和机构来说,这也许是一次巨大的考验。艺术家到底还要做出什么样的作品来实现交互的关联?这种“服务式”的内容是否会消解艺术创作的纯粹?观众越过“观看”直接进入“感知”和“体验”好像成为了一种普遍的疑惑,而我们似乎习惯了忽略这种疑惑。

徐文恺、许聪和WLL共同完成《眼睛毛》Instagram AR app 2020

诚然,许多人在看诸如TeamLab这种展览的时候,与看电影类似,消费和娱乐是主要目的,并不过多考虑艺术知识的输入和输出,这种“自动忽略”潜移默化到了我们观看所有艺术与科技的展览当中,并自动与那些包含传统绘画的、主题性叙事的、具有严肃学术性的展览做出分隔。面对深奥的主题和复杂的文本,我们选择“自动忽略”,然后带着疑惑快速进入到体验、互动和拍照的环节。这难道不是许多人面对此类展览的困境吗?艺术家们对此问题的看法迥然不同且意趣盎然。

费亦宁:对我而言,创作相较于从“接收端”来考虑,还是要去考量有没有对自己诚实、准确地表达“出来”,如果是尽己所能去准确地“产出”了的,那“可阅读性”是一个并不真正存在的问题。

林科 《看窗外的人》 112×199×5cm 摄影, 装置,多层板,相纸,铝板,亚克力,UV打印在铝板,收藏级微喷打印 2020

费亦宁 《无效练习》 高清视频,彩色,声音,3m15s 2018

疑问3

Hi:作品在市场上的销售情况如何?收藏人群是什么样的?

林科 《青蛙放屁&梗》 120×153×6cm 铝板,亚克力 2020

Hi:依靠作品能够维持生存吗?

林科:我都可以的。我一直以来都是以创作来维持我的生活,就是一个比较简单的,可以保持创作的一种方式。

徐文恺:我现在全都是靠卖作品,应该是从2013年之后就全都是以作品作为我的唯一收入。

费亦宁:不能,有一点点别的收入。

疑问4

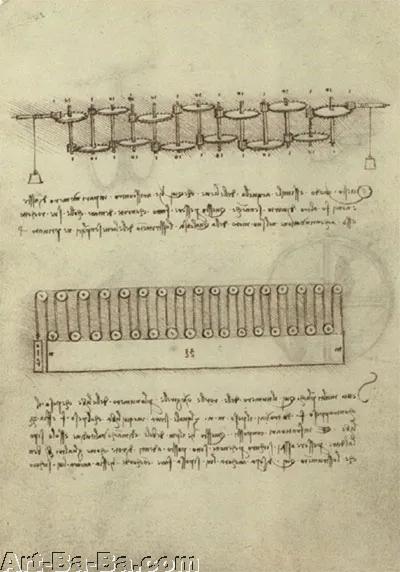

如果聚焦电子计算机机器本身的发展历程只有70余年,但要回溯“艺术与科技”的渊源,不免谈及先辈哲人们的思考。古希腊时期的毕达哥拉斯学派就提出了关于科学的世界的构思,并将这些原则运用到建筑、雕刻、绘画、音乐等艺术门类中去。在达芬奇(Leonardo d***inci)1493年编写的手抄本《马德里手稿Ⅰ》( Codex Madrid I)中,其中的一幅草图被认为很可能是为计算目的而设计的。20世纪初,毕加索受到爱因斯坦“第四空间”理论的启发,与布拉克一起探索了“立体主义”绘画空间的可能性。未来主义代表艺术家卡拉、波丘尼等人将速度、力学、运动作为绘画中表现的主题,将现代工业社会的新特点描绘出来。

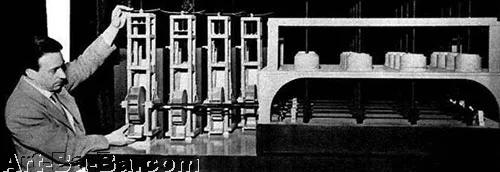

达芬奇 《马德里手稿Ⅰ》 中第36页背面,描绘了多滑轮机构

如今当我们几乎快忘却打开家里的电视机的时候,何曾想过电视屏幕画面曾是白南准关于艺术创作的大胆想象。卢梭(Jean-Jacques Rousseau)于1749年写下题为《论科学与艺术的复兴是否有助于使风俗日趋淳朴?》的论文,这个命题放在当下来探讨艺术与科技的展览似乎并不违和,现代科技的迅猛发展的今天,我们的社会风俗是趋向纯朴还是越来越败坏?当我们质疑科技的双重性的同时,不得不提出关于艺术生态的忧思。

Hi:从你的视角来看,计算机艺术史的发展脉络是什么样的?

陈抱阳:我认为计算机艺术史的发展脉络,应该更直接地从计算机与人的关系上去找,这种关系分为两部分:一是视觉层面的,就是电脑如何给我们呈现东西;二是人怎么和电脑、机器交互。比如我打字,键盘是输入,显示器是输出。实际上机器与人的发展脉络是比较接近的,它最集中的表现就是二者之间的关系。

Hi:为什么强调“简体中文”?

徐文恺:其实是“墙内墙外”的问题,比如说关于台湾线索和香港线索的讨论就不一样,“简体中文”形成了一种自己的“舆论场”,它跟繁体中文在描述一件事的时候,挖掘一件事的深度、广度上的区别是很大的。

Hi:作为年轻的一代从事艺术与科技的艺术家,你们与上一代的传承关系是怎样的?谁曾对你有过影响?

徐文恺 左:《icon 010》,右:《icon 010》 88×80cm 丝网印刷, 雪弗板, 金属框, 水性漆 2019-2020

林科:我上学的时候并没有那么多新媒体的东西,现在好像变得很普遍了,学校教育也是非常的自由,除了不需要像其他绘画专业那样只画画之外,其他的事情都可以去实验,它是一个受影响和接受的过程。比如学习影像创作,不是说我今天开始拍摄东西,我就要开始做一个影像艺术家,或是我就要变成一个行为艺术家。

Hi:这种跨国、跨学科、跨文化的学习对于你的创作来说,其必要性何在?

徐文恺 《eyes》 网站 尺寸可变 2020

编码开发自:https://unicode.org/emoji/charts/full-emoji-list.html

https://github.com/tholman/cursor-effects

费亦宁 《新清洁战争》 高清视频,彩色,声音,7m13s 2018

Hi:如果让你推荐几位欣赏的年轻艺术家,你会选择谁?为什么?

陆飞、雷剑豪 《一起看电视》 互动装置 AI植物、电视、椅子等 2020

王玉钰 《 三棵树》 静态图像3张 3频循环录像 2018

疑问5

陈抱阳与VR装置

Hi: 技术与艺术的结合,是“解放”还是“困局”?

费亦宁:我觉得对于创作者来说,技术已经是一个身体的延伸了(或者说“外在化”),就好像是卡夫卡《城堡》里的土地测量员k,那个城堡象征着某种框架。对我来说,一部分的我可能也会像k一样有意识的挣扎,在和技术对话的同时保有自我不被媒介吞没,这种努力也很像当代人类整体的生存状态的隐喻。

费亦宁与官承翰 《早餐与人工艺术》在UCCA展览现场,图片由“UCCA尤伦斯当代艺术中心”提供

徐文恺、许聪 《人工智能, Goooooooooogle 渗透》 尺寸可变 视频装置 2019

林科:我在学画的启蒙期是很想追求绘画的技巧,这种想法是很本能的。后来我学习软件的时候,就不喜欢学习那种商业流程的做法。如果你有更多的技术能力,当然可以做更多的东西,有更多的可能性,我学习技术只是为了使用它,知道它可以做什么,用它来做什么,然后再去实现创作。计算机只是一个工具,我可以用它来做我认为的艺术。

Hi: 技术学习对于艺术院校的学生来说困难吗?如何在“艺术思维”和“技术思维”之间进行转换?

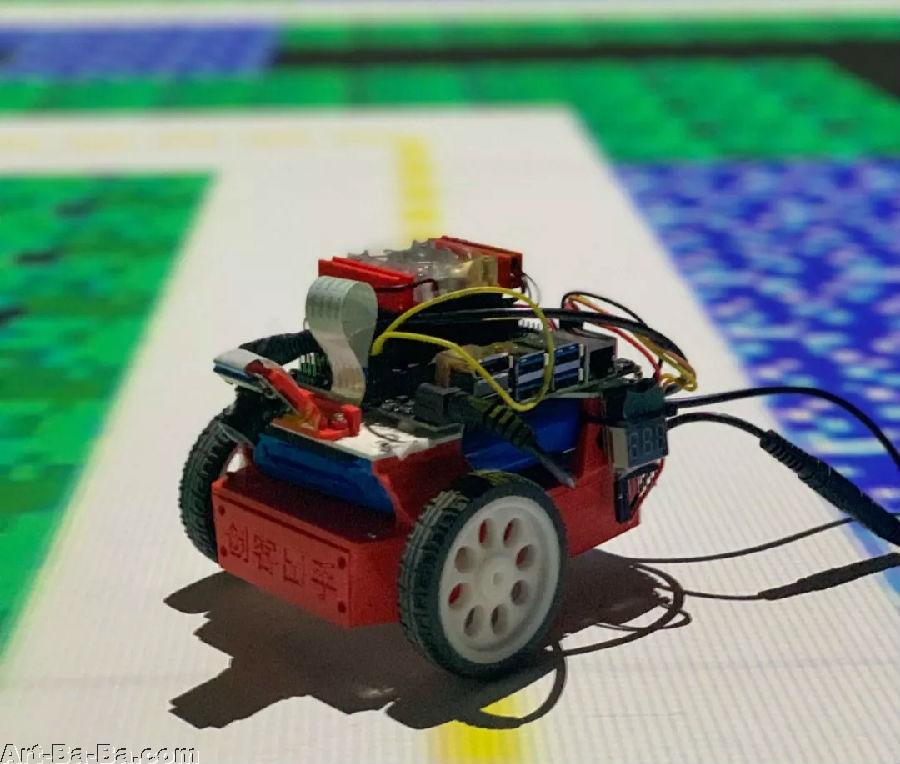

陈抱阳在授课现场

陈抱阳与VR装置