来源:艺术竞争力

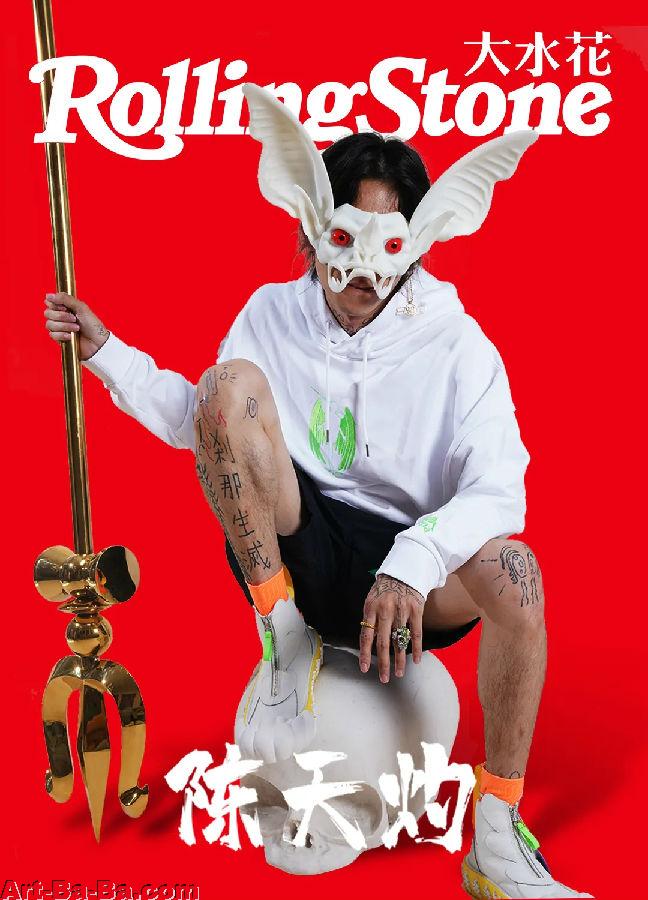

去年冬天木木美术馆因为两场展览火爆京城,一场是大卫·霍克尼的《大水花》,另一个则是#陈天灼 的《入迷》,这场展览不仅接住大卫·霍克尼大水花的重磅,还把展览现场搞得有声有色、热闹非凡。

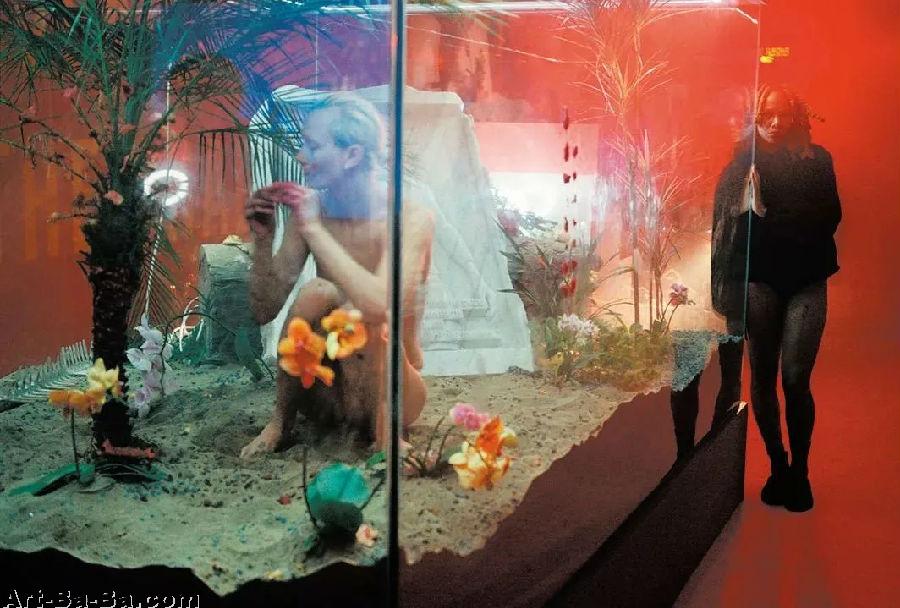

陈天灼 《TRANCE 入迷》展览, 摄影:Peiyu Shen

陈天灼

培根带我入门

《自在天》,2016,Performance,135min,导演: 陈天灼 摄影:庄严

RS: 你跟艺术是如何产生缘的?父母是从艺人员吗?

CTZ:我从小就比较爱画画,但是我从来没有真正的学过,高中也是读的普通的高中。后来决定在英国念书选了设计,刚开始家里也不是特别支持,因为我爸妈他们都不是搞这个的,但后来慢慢他们就妥协了。

其实我高中的时候就挺爱画画,经常搞一些有的没的还挺感兴趣的。后来就申请了圣马丁,学的是平面设计、插画,但我就不是特别喜欢。

我其实也没怎么去上学,经常在家待着。然后我就觉得不行,这不是我想学的,大二的时候其实就有跟我爸妈商量转专业,他们就不太同意,毕竟当初是我自己选择的,自己选的路硬着头皮也要学完。

但那个时候我也开始自己画一些油画作品了,毕业之后也就奔着纯艺去了,读了切尔西纯艺方向的研,我开始做一些装置、雕塑,然后做一点影像这样的,我是想什么都试一试。

陈天灼为 AÏSHA DEVI 作品《MAZDÂ》导演的 MV

RS: 有什么事情让你决心放弃平面设计转纯艺的吗?

CTZ:我记得,我为什么从平面设计变到油画,是因为我当时在Tate Britain看了弗朗西斯·培根的回顾展,然后我就觉得我也想画油画,我不想再用电脑在做这种数字(digital)的创作。对,我觉得这就是我想学油画的契机。

RS: 你觉得平面对你现在的创作有影响吗?

CTZ:我觉得是有。我在做一些创作的时候,可能会有一些平面(graphic)的方式和思维在里面。

个展“陈天灼”,chi K11 美术馆,上海,2016

RS:你毕业之后呢?你父母支持你做艺术家吗?

CTZ:他们当然希望我回来后有个安稳的工作。我毕业之后在《新视线》工作了一年,就11年到12年,是一个已经倒闭了的杂志。他们当时有一些线下的展览,我做策展人助理。

其实工作的时候我已经有一些展览了,后来我就觉得没办法展览和工作兼顾,就偷偷把工作辞,辞完过来一阵才告诉我爸妈。

《替罪羊 01》,陈天灼,2015

RS: 成为艺术家之后,生活最大的一个变化是什么?

CTZ:最大的还是不用朝九晚五的上班,时间比较自由。其他的没有什么区别,你作为一个全职艺术家的话,艺术也就是你的工作。

你自己该忙的时候,可能非常很忙,而且它可能不太是一种忙,比如说你如果是正常上班的话,你忙完了的时间全都是你休息的时间,但作为艺术家,自己给自己工作,你全部的时间可能都是你工作的时间,所以其实工作跟私人时间就没有分的很开。但时间还是比较自由。

野餐,2014,演出:北欧,顾曹斌, 三频道影像装置

RS: 你是那种会有固定Schedule的艺术家吗?比如每天醒了就去工作室创作。

CTZ:我没有Schedule。我不是一个特别有计划的人。我不是那种性格的人,我就是比较散。忙的时候很忙,但是玩的时候我也经常在玩。

还是要看项目。就没有哪个时间是一定要工作的,比如说有一段时间展览会很多,就会比较忙,经常要世界各地飞来飞去做一些表演。没有展览的时候就在玩。

疫情让一个艺术时代终结

《TRANCE》,纪录片,4 hours,2019

RS: 上半年因为疫情所有的展览和演出都停摆了,这段时间你都在忙什么?

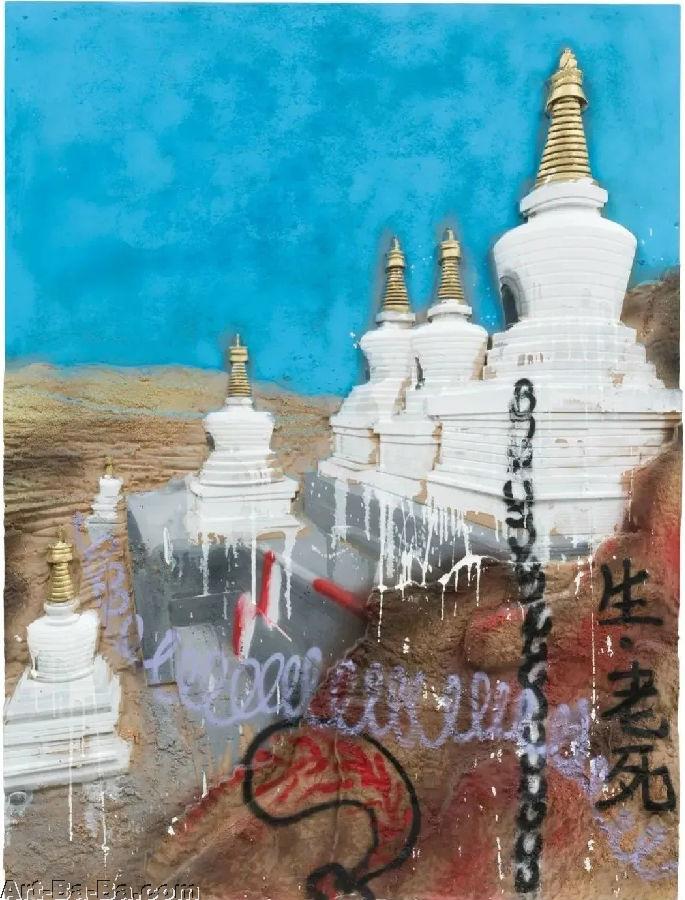

CTZ:我去了一趟西藏。那时候刚好过年疫情最严重的时候,在一个觉得特别的压抑时间里到了那边让我身心都得到了一些拯救。不然你每天面对的就是这种不好的新闻,全球疫情的增长数据,小区门口的排查。

大家都在慌乱的时候,到了那儿就觉得一切都是对的。就是去到了一个比正常世界要好很多的地儿,那时候心里特别需要那么一个地儿能平复自己。因为正常世界就已经很操蛋了,何况还不正常。

RS: 疫情对你创作的改变大吗?

CTZ:我觉得也许疫情可能对大部分的艺术家来说都是一个创作的分界,是因为你开始觉得这个世界有点不一样了,然后你周围的环境周边的环境也发生了变化,我觉得可能会对很多的艺术家的创作的思路会有一些改变了,我不知道,可能还要再看。

《回忆刺穿心脏-塔》,160 × 120 × 10 cm,密度板雕刻,喷漆,油画棒 ,2020

RS: 疫情让你觉得这个世界哪里不一样?

CTZ:我觉得这种不一样是很明显的。在我开始觉得好像这种国际的旅行、国际的演出、展览,已经变成了一种家常便饭,艺术家的创作好像没有什么地域性的疆界和界限了,然后因为疫情这些疆界和壁垒又回来了。

这种壁垒来自方方面面,来自信息的沟通,来自地域上的壁垒,然后还有包括经济的壁垒,国家与国家之间的这种壁垒。

所有的这些东西都会让你重新思考,作为一个艺术家,在一个已经全球化的时代,这些壁垒又突然地建立起来的时候,你自己的位置在哪?然后你怎么面对这样的环境变化,怎么在去创作?你在用一个什么样的立场在创作?

这都会让我思考,当然这个思考可能没有结果,因为这个事情还在发生中,你只能观望,也许这个就会影响到我的创作方式,或者是未来其他的艺术家的创作方式。

而且这个方式可能是随着整体的这种社会变化而变化,包括现在比如说艺博会也变成了线上展览,画廊也变成了线上。就是你在面对的这些好像都是一个临时,你现在看可能都是一个临时的应急措施,但也许它搞不好变成一种未来的常态。当它成为一个未来的常态的时候,你的创作会不会发生一些变化,这也都很难讲。

因为当你很多的表演,或者很多录像都变成网络直播的时候,我以前就是特别拒绝这种方式的,我觉得表演应该面对着观众,我从来不会在演出、表演的时候有搞这种直播的事情。可是当这一切变的艰难,全世界演员到一个地方都变得很难的时候,你怎么可能还用这方式在继续创作式,所有的这些可能都会迫使你做出改变。

也许它会激化一个新的未来展览的形式,成为一个(艺术)时代的终结和开启。所有的这些都现在都不知道,这是一个问题。

《自在天肖像-Amelie》,160 × 107 × 5 cm,灯箱:进口灯箱布,铝板背板,2020

RS: 所以你接下来的展览是已经作出了调整和改变吗?

CTZ:因为我之前3、4年大部分的创作的重心都在表演上,所以之前很多的时间是在国外排练,然后在国外演出。今年出不了国了,那种类型的作品就做不了,现在更多的时候在创作一些绘画类型的作品上,而且我其实也有一阵没画画,又重新开始画画,有点不太一样的感觉,变得比较安静,就觉得你终于可以做一个自己能独立完成的作品了。

因为表演你需要很多演员、灯光师、音响师、团队,还有比如说包括我自己的Manager,所有的这些人在一起配合做一个作品。然后用一年的时间从剧本构思到配乐到到组织演员排练,然后在演出,过程是特别爽,但是在你准备这个作品的时候,都是一些很琐碎很痛苦,但绘画的过程它就非常有乐趣,你自己独自完成,更安静也更自我一些。

硬上也是一种解决办法

“前沿国际:克利夫兰当代艺术三年展”,克利夫兰,2018

RS: 那你在创作的过程中最难的是什么?

CTZ:最开始。在想我为什么要做这个作品?我做这个作品是不是有意义的?你会脑补这个作品最后的样子,它是不是一个有趣的作品?他最后做呈现出来是什么样子?在这个阶段是很难的,因为你的想象跟你最后的成的结果肯定可能不是那么一致。容易在一开始思考和想象的阶段就否定自己。

还有就是一些不可控因素,比如说像现场演出这种,可能是之前没有合作过的演员,你不知道他表演出来是什么样子;或者说拍摄的地方没有去过,你也不知道能不能拍出你想象中的效果,甚至能不能拍,所有的这些东西都会影响你最后呈现的结果。

你在开始的时候计划周密,但这个过程中一定会有很多随机和偶发的事件。可能比如说在表演的时候,有个演员自己现场发挥演一个什么东西,你觉得特别好,是你之前没有想到的,他把他的理解带进来,你会觉得这个作品开始变得有意思了,相反也有你觉得不行、不对的时候。

它不像做一个装置,就画一个图,工厂把它做得满意了他就满意了,没做好就没做好,表演就完全不是这样。

RS: 遇见瓶颈的时候你是怎么解决的?

CTZ:瓶颈都是阶段性的,你就只能硬上。刚呗!还能怎么解决?!

《剎那II》,陈天灼,表演

RS: 那你每次作品的灵感是从哪来的?

CTZ:如果从初始阶段我想要做一个表演的话,我会阅读一些有的没的东西,有可能是小说,有可能就是一段文字,或者诗歌都有可能,然后我觉得这个东西我有感觉了,我希望把它变成表演的一部分。有了想法之后,细节上比如需要音乐还原场景,我就会上网听很多不同音乐人的歌;舞台场景的话,就是我自己来完成,我在想剧本的时候会有一个预设的画面感,这个画面感我可能会参考一些老的资料图片,或者说是一些我过往的创作。

活着是件挺焦虑的事

陈天灼 《TRANCE 入迷》展览

RS: 作品中经常表现出对宗教、巫术、欲望、死亡的关注,这跟成长经历有关吗?是什么让你选择这行这些话题,特别是宗教和巫术?

CTZ:其实很奇怪,因为我父母都是无神论的,但是我从小就对这个宗教、巫术挺着迷的,我觉得可能有一些人就是天生会对一些宗教或者灵性的话题会比较有感觉。

如果从佛教的角度说,我可能上一世就跟这个东西有一些因缘,或者我可能比较早就意识到可能活着是挺焦虑的一件事情。

如果要追溯就是看到周围的亲人这种生离死别,这种特别具体的痛苦。让我很早就的意识到活着注定都是要死的。

陈天灼,《一种奇怪的脑损伤》,2017. 表演现场,Steirischer Herbst,Dom im Berg,格拉茨,奥地利,2017年10月12日. 摄影:Peiyu Shen

RS: 你一开始创作的题材就是跟宗教有关,还是慢慢转到这种语言上的?

CTZ:我一开始创作就跟宗教有关。然后但是我觉得宗教这个话题你可以就像如果你是一个佛教徒,或者基督教徒,你的宗教实践可能是用一辈子的时间在实践的,可能这个话题是我始终都关注的话题,也可以无限的去挖掘。

RS: 那你是怎么找到自己的艺术风格和语言?或者说现在这种风格是怎么形成的?

CTZ:这种事没有一个时间点,说你已经找到了或者这个事就固定下来了,它都是一个变化的过程。可能你年轻的时候是那样的方式和语言,但你现在又不一样,然后经过了可能疫情之后它又会发生改变。

我觉得可能艺术家的一生都在寻找自己的风格和语言,我觉得这个东西都始终是在变化。

陈天灼《入迷》表演现场,木木美术馆. 摄影:Peiyu Shen

RS:因为你现在作品其实个人风格和语言还是满强烈的,你有想过去突破吗?

CTZ:对,也是我现在在想的。比如我现在,正在准备的新项目,要到西藏拍一个片子,拍一个完全都是物件和场景的片子。我希望是跟以前不太一样的创作,因为我之前都是有人在进行的表演。

像西藏的那个项目,我就希望它是一个,不是激烈的、相对比较舒缓、比较平稳、比较浪漫的这么一个片子,是一个没有人在场的表演。其实我也没有想的那么明确,但是我现在还有一点时间,我还在构思怎么拍。

我觉得可能到了一个阶段,你就希望尝试一些自己不熟悉的,或者说是不一样的东西,是一种尝试的欲望。我不想老重复自己已经熟悉的东西。对,就是一种尝试和突破吧。 不是用一个很激烈的语言去表达,而是用换一种方式。

包括我最近在画画也是觉得我做了很多就是说表演性的作品,然后我想回归到一个比较自我的创作状态中,然后可以去重新挖掘一下绘画。

入迷是我追寻的状态

陈天灼《入迷》展览现场,木木美术馆. 摄影:Peiyu Shen.

RS: 你每一次展览都更像是一场大型舞台剧,这种结果是怎么产生的,你是根据舞台剧的形式进行创作吗?

CTZ:我一开始只是不希望它看着起来是个展览。我觉得,在那种四面白墙的空间里放作品就挺无聊的。我更希望看起来不那么像个展览,我希望比常规的展览要有趣一些。

就算只是展览,我也希望它看起来是有叙述的,不是只是把所有的作品放在一起。

虽然每件作品也许不一定是同一批,但展览的节奏要像是在讲一个故事,或者在听一首歌,有它自己的 flow在里面,有起伏,而不是说它就摆在哪儿。

陈天灼《入迷》表演现场,木木美术馆. 摄影:Peiyu Shen

RS: 你每一次的创作和展览都有明确的指向吗?本质上想传达什么?

CTZ:差不多,每次个展览可能都有一个侧重点,都会有一个我想尝试的东西,可能最近几年都是以围绕着表演来为核心的。

从开始是一个比较短的演出,然后偏向剧场一点,到去年的在木木的12小时的表演。我每一次的展览都希望能把自己的这种语言可以在推进一步或者尝试一些我没有尝试过的东西,我希望每一次的表演主题都是有一些联系的,然后但是它同时又是一个全新的不一样的东西。

但其实主要探讨还都是宗教,比如在12小时的演出里,他有一部分是宗教,一部分是人的肉体本身。12个小时的构思是按照一种法会仪式的时长来安排的,我觉得这个时间正好可以让一个演员从一个正常的状态在表演,慢慢的进入到身体的那种疲惫与衰竭,衰竭之后又重新的进入到一种入迷的这种状态里面。

展览中探讨的不同话题,都是我当下自己的欲望、焦虑,是我自己生活中的一个问题。这种焦虑也许有人感觉到了,也许没有,每一次都不太一样,但宗教是一个贯穿始终的点。

陈天灼《入迷》表演现场,木木美术馆. 摄影:Peiyu Shen.

RS: 你觉得现在这种快速的传播方式,会让艺术、表演这种综合性的“展览”模式越来越火吗?

CTZ:新媒体是一个越来越火的东西,但是我觉得剧场模式始终是在衰减,真的做到剧场里或者在现场去看演出的观众,这个人数在越来越少。

现场的表演就是在变得越来越少,它不是现代人的一个观赏的方式,你需要坐在那里看一个几个小时的表演,你需要买票,你需要走到那里,不是你对着的电脑屏幕就可以看。

你需要花费时间、精力,然后你还要在它展览的时间上,如果那时间错过了,就没有了。而且这种演出可能很难靠门票来收回成本,你也不太可能在画廊里有什么销售,所以它是一个经济回报和创作特别不等的事。所以觉得很难,它的传播性本身就很差。

缺的是自由

陈天灼厂牌Asian Dope Boys的logo

RS: 上周五(9/18)你的厂牌Asian Dope Boys终于在北京演出了,一别9个月感觉怎么样?

CTZ:其实在上海我们已经办了两次了,深圳也办过,除了北京别的地方都开放的比较早。北京就觉得大家憋了很久了,来的人很多,大家都明显比外地其他地方的观众更热情、更爆发一些。

9.18日北京「Neurotoxin」神经毒素海报,Poster by 1999

RS: 你的厂牌Asian Dope Boys这几年主要聚焦夜文化,都是音乐演出、派对这种活动,你觉得国内的Club跟国外相比最缺少什么?

CTZ:缺少什么?缺少一个可以让大家自由发展的土壤,再没有这个环境、土壤的时候,那就是什么都缺。这种缺,不是缺个东西、不是音乐人的素质、品味不行,或者说经营管理不善的问题,就是缺少这样一个环境,你可以自由的去做这个事情。

在你有这样环境的时候,你做什么都是自由的,你做什么都不是担惊受怕的,缺少这个就等于缺少一切。

没有这个土壤,你就没有演出场地,音乐人的音乐再好,你没地方可以放,腾讯传不上去,优酷审查不行,这个不能发,那个不能演。

然后这个活动不能办,那个活动政治不正确,什么都是低俗的,这种时候那就什么都缺了。很多公开的场合你也不能办关于LGBT、特殊群体的活动,就是缺少一个宽松的环境。

不光是Club文化,是在国内所有的文化都缺少一个比较宽松的,更少审查和相对自由的环境,让各种各样的文化去可持续的发展。

DJ陈天灼

RS: 北京有你喜欢玩的地儿吗?

CTZ:就一般在招待。看情况,反正哪有朋友演出就会去哪,然后感兴趣的演出都会去。

反正感觉越来越严,可能几年前可能也许好一点,上海还挺挺好的,可能最近两年也很严格,所有都很严格的时候就出来玩的人也少了,你这个群体也少,然后办演出的那种冲动也会随着会下降。你没有一个开放的交流环境,还有包括从去年开始对外国来演出的人,审查也变得严格了,所有的都是变成一种阻力的时候,玩也就觉得心累。

RS: 这几次演出我看你都是DJ的身份出现,不再是背后推手。你做DJ多久了?

CTZ:半年。

RS: 疫情半年,你自己学的?

CTZ:对,反正没事干就在家,正好有很充裕的时间可以培养点兴趣爱好。朋友家有设备就学一学。

陈天灼装置作品图, Ksana , 2019,in "Entropy", at the Faurschou Foundation, Venice, 2019. © Chen Tianzhuo and LongMarch Space. Photo by D**ideCarrer. © Faurschou Foundation.

RS: 你这半年做了几次DJ?感觉怎么样?

CTZ:六七场吧!挺好,还可以吧。我觉得这个事情就像是你日常上班,然后可能周末喜欢去攀岩、滑雪是一样的事儿。就是一个你的兴趣爱好,但同时可以很投入,也觉得很有趣,还能帮我缓解工作的压力。

RS: DJ入门难吗?如果是10分的话,你给自己打几分,现在就水准。

CTZ:就是入门不难,但是当好很难。我觉得它就像是艺术创作一样,开始是很容易的,但是你要想做得好很难。其实那个设备你用不了两小时就能把它学学个大概。但做好是靠你你怎么选歌,平时的那些积累,远远超过你对设备的掌握。

我的DJ水平,我不知道从哪个角度说,但自己的心里的感觉的话7分,如果我就只有5分的话,那不就感觉可当可不当了。

夜生活是种文化

ADAHA II 巴黎东京宫演出现场 导演:陈天灼 编剧:北鸥,陈天灼 合作:House of Drama (法国), Grebnellaw (瑞典) 演出:北鸥,喻晗,House of Drama (法国), Grebnellaw (瑞典),Dope Girls 音乐:Zhiqi, SovetPop, 张宓(人声)

RS: 你从什么时候开始对音乐感兴趣?

CTZ:很早了,我上学的时候喜欢,而且我们厂牌都已经好几年了。我只是自己从来都没有学DJ。

RS: 你觉得自己在音乐方面有天赋吗?

CTZ:我没有什么天赋。我对音乐有自己挺个人的口味,但我肯定不是一个有天赋的人。我比较拎得清,这事我可能做不好,所以没有没有去做。

陈天灼的音乐口味,阿那亚演出歌单,图片由艺术家提供

RS: 那你的口味是什么?或者说每次选择乐队演出的标准是什么?

CTZ:也没有,我其实什么音乐都听一些,我们的活动也没有一种明确的音乐风格,可能什么风格的都有,但是我就会选择一些我觉得比较特别的,我觉得可能是是比较前沿的,或者是比较不一样的,或者代表比较能代表当下发生的东西。

陈天灼, 《一种奇怪的脑损伤》,摄影:Peiyu Shen

RS: 你觉得俱乐部文化对年轻人的影响大吗?

CTZ:还是当然是很大的。我觉得这种音乐,还有俱乐部文化,我觉得可能也是他们生活中不可分割的一部分,其实可能有的时候不光是晚上去喝酒,他更多的代表一种文化、一种现象。你在里面能听到不同种类的音乐,不同音乐的发展,一些新的东西,这些东西都是一些怎么说?都是一些你生活中不可缺少的一些养分。

我觉得国外可能各个方面,比如音乐、然后俱乐部文化,还有艺术创作都还有包括服装时尚,这些都相对比较接轨的,或者说是联通。艺术家可以在这种氛围中汲取更多的灵感、创造力之类的。但是在国内每一个行业之间的壁垒就稍微高一些,明显一些可能艺术家只关心艺术的创作这个事。

其实在国外有很多艺术家做一些比如说表演、剧场的创作,我觉得这种挺正常的,也不觉得是个什么跨界之类的。但在国内就好像你做了一个不是艺术,很特殊的事情。

我选择环保的死亡方式

陈天灼在西藏

RS: 你皈依多久了?怎么开始的?

CTZ:我皈依了有10年了。

RS: 是怎么开始的?

CTZ:之前我可能就开始相信,那是没有皈依的时候,我自己会相信的时候也就18岁左右吧!

RS: 你觉得这10年给你带来最大的改变是什么?

CTZ:我觉得可能是你对待一些事情的态度的改变,你开始相信是有轮回的,你做的事情是有因果的。你种下一个因就会有一个果,你的生命的结束不是你的死亡,而它是一个轮回。

个展“陈天灼”,2015年,表演现场,摄于东京宫,巴黎

RS: 所以日常生活你可以做的种的都是好的因吗?

CTZ:我觉得你生活在世俗的社会中,肯定会跟你的信仰有冲突矛盾的时候。你可能知道有些事情是不应该做的,但是你生活在一个世俗的社会中,你还是有不得已,或者说是不自觉的时候,种下不好因。

我觉得也没有一个人说从皈依了变成了佛教徒,就咔的一下大彻大悟,然后所有的以前的那种习性恶习、欲望或者是惰性就全部就能够放下。

它是一个需要一点一点,也就是你需要用一辈子的时间来修行来和努力的过程。当你开始意识到你生活中的一些痛苦的来源的时候,就已经是一个改变了。

RS: 那你怎么去看死亡这个事的?毕竟这是你常表现的话题之一,我想你思考过很多遍。

Chen:死亡其实就是个很日常的话题,因为它就是你日常会面对的事情,而且是活着唯一确定的事。

所以活着这个事情本身就挺荒诞的,因为你活着的所有目标,你在追寻的事情,最后都是以你的生命的终结为结束。结局已经确定,那活着的过程其实就是挺荒诞的。所以我觉得活着跟死就是有一个很荒诞,又很日常的两面性。

不过我觉得,如果要是能像西藏人那样天葬,就挺好!剁碎了喂秃鹫,你好像完成了一个循环。佛陀布什以身伺虎的故事不就是,你把你能布什的最后的一点东西,也就是你的肉体全部给布什了。我觉得这是一个挺环保的一种死亡方式。

年龄越大越焦虑

KAPPA × 陈天灼系列

RS: 你觉得宗教对于我们的现代人来说它的意义是什么?

CTZ:我觉得现在很多人有宗教信仰,是因为现在生活的压力太大了,太苦闷了,你很难从你的工作中,你的日常生活中得到精神上的满足,你能得到物质上的满足,或者是某部分欲望上的满足,但精神还是空缺的。

RS: 那你会觉得一切都是无意义的吗?有点像卡夫卡那种无意义主义。

CTZ:如果从像你说的像卡夫卡或者是加谬的角度来说的话,我有某部分是认同这种无意义的,但是我也不能说我很觉得我自己活的就是无意义的。

我觉得这种无意义就像是当各种各样的欲望没有达成的时候,自己给自己的附上的一个枷锁。但是我一方面这么觉得,另一方面又在这种无意中在挣扎,就像我是一个佛教徒,但是我同样也没有做到对所有的事情都不会有焦虑,不会有欲望,我还是对很多事情有欲望。是因为有这些欲望,所以你才有一些这种焦虑和痛苦。

所以就人活着都是挺矛盾的。比如说像信仰这种的,然后包括焦虑。

陈天灼,《ADAHA》,2014. 表演现场,BANK,上海,2014年7月19日. 摄影:庄严

RS: 那你现在目前最大的焦虑是什么?

CTZ:我们目前最大的焦虑就是跟大家都差不多,都是工作上的焦虑。工作太忙的时候你觉得太忙,工作太闲的时候觉得好像又太闲了没事干。

人也会有一种患得患失的感觉,你太忙的时候觉得自己没时间旅游,太烦了。太闲的时候,觉得好像你每天就只剩玩了,同样也是另外一种焦虑,我觉得就这样。

RS: 你觉得佛教有让你更看开这种焦虑或者欲望吗?

CTZ:我觉得当然有,不然的话这个事情就完全没有出口了。宗教肯定有,艺术创作也会有。它们会给我某些问题一些答案,也许这个答案可能我暂时做不到,但是我知道有这样的一个答案在那等。有这样的一个方法,或者是一个目标,你可以通过修行或者日常的行动去更接近这样的一个目标。

焦虑么!生活中的焦虑是一个也许今天没有明天有的事。它就是一个起起伏伏的状态,你会因为不同的事情影响你每天的生活、情绪,我觉得他是一个永远或者是长期你要面对的问题。而且尤其你可能你随着自己年纪的衰老,然后身体状况的不如以前或者是创作力的下降,所有的等等原因就是焦虑会越来越大。

Exo-Performance 合作者:Andrew Thomas Huang 三频影像 2019

RS: 所以你觉得焦虑是随着年纪的增长而增长的,不是看的更淡了?

CTZ:我觉得,如果你是生活在一个都市中的人的,就是这样的一个状况,我看我爸我也觉得他的焦虑不比我少,他都60多的人了,我觉得他可能活到这个年纪,反而要面对的更多、更迫不得已的事情,比如说身体开始变得不好了,又退休了,闲下来又没事干了,你的个人的价值的实现又变得特别的渺茫,但你又同时离死亡越来越近,不觉得他可能比30岁的人焦虑少。

二三十岁你觉得我还可以做这些,我可以赚更多的钱,我可以工作更好,我可以拥有一切。但是到了你60岁的时候,你的身体也不好了,日子可以看到头了,工作可能也没什么可干的了。

我觉得,很多时候的欲望和你的希望同样都是在支撑你活着的动力,当你发现你已经无能为力去实现了,然后你已经快要走到就是生命的末端的时候,我觉得这种焦虑应该更高了。