科技改变了我们的日常生活,也改变了艺术的呈现方式。当摄影机甚至手机摄像头可以瞬间记录人像、事件与风景,人们仍然需要古老的绘画吗?一笔一划勾勒的素描又是否还有存在的必要?当珍藏于世界各大美术馆的名画可以通过彩色印刷和高清屏幕呈现,艺术品会变得廉价还是流行?

在“英国艺术教父”大卫·霍克尼看来,科技改变了曾经大众传媒的一切,但艺术创作的本质并未改变。正如摄影曾经短暂地取代绘画,但Photoshop等图像拼贴技术的出现又让摄影再次回归“绘画的艺术”。

| 发帖: 1090 威望: 点 注册时间:2012-05-30 最后登录:2021-10-20 |

来源:新京报

如果说面对当代艺术,一百个观众会有一百种解读,19位(组)艺术家又会赋予当代艺术多少种观点、多少副面孔呢?

科技改变了我们的日常生活,也改变了艺术的呈现方式。当摄影机甚至手机摄像头可以瞬间记录人像、事件与风景,人们仍然需要古老的绘画吗?一笔一划勾勒的素描又是否还有存在的必要?当珍藏于世界各大美术馆的名画可以通过彩色印刷和高清屏幕呈现,艺术品会变得廉价还是流行?

在“英国艺术教父”大卫·霍克尼看来,科技改变了曾经大众传媒的一切,但艺术创作的本质并未改变。正如摄影曾经短暂地取代绘画,但Photoshop等图像拼贴技术的出现又让摄影再次回归“绘画的艺术”。

霍克尼乐于尝试一切新技术来进行艺术表达,他拍过电影,用iPhone和iPad进行数字绘画,是最早把Photoshop运用到艺术创作的画家之一。但经过无数次实验后他却发现,新技术最终指向的,可能是五百年前意大利画家曾经玩过的一套,好莱坞式的打光和Photoshop式的拼贴,在卡拉瓦乔的绘画作品中早已出现。

以下内容节选自《当代艺术的十九副面孔:大师与我们的时代》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有,已获得出版社授权刊发。

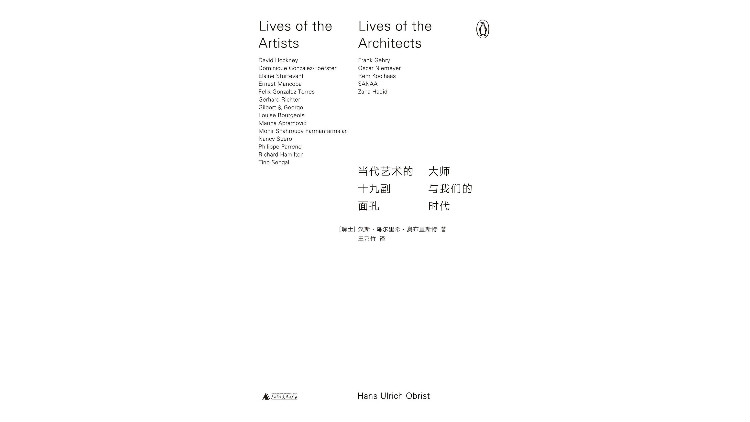

《当代艺术的十九副面孔:大师与我们的时代》,[瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布里斯特著,王乃竹译,理想国丨广西师范大学出版社,2020年7月。

原文作者 | [瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布里斯特

摘编 | 肖舒妍

科技正让大众传媒的一切摇摇欲坠

大卫·霍克尼

(以下简称霍克尼)

:图像是极具力量且让人难以忘怀的。汉斯·乌尔里希·奥布里斯特

(以下简称奥布里斯特)

:弗里茨·朗的电影《大都会》(Metropolis, 1926)

很早就表现了这一点。霍克尼:一直到电影的最后,大众都生活在地下。让我极为触动的是 :如果你用一台摄影机拍摄一群人,那么所有人是一个整体;然而如果你用十八台摄影机拍摄,就截然不同了,他们是一个个单独的个体。这即是世界上其他地方正在发生的。群体世界被科技消解。并且,一个新的世界正在出现,在这个世界里,个体拥有了越来越多的能量。我很好奇,这部1926年的电影里的图像,是否以某种方式影响了后来的一些事件?譬如电影所采用的群体性视角?有可能吗?因为那时候群体开始被杀戮。

大卫·霍克尼

奥布里斯特:或者,这只是作为一种情绪在其中起作用?也有可能是其他方式……

霍克尼:对对对,但群体世界那时才刚刚开始……电影或者说好莱坞现在开始尝试所谓的 3D,但我要指出的是,那不是真正的 3D。真正的3D 应该是你想看哪儿就看哪儿。然而每一个电影导演始终要告诉你,你应该看哪儿。当你使用一台摄影机讲故事,就是这样的情况,即它是被编辑、被剪辑出来的。但如果你有十八台摄影机,就不需要像那样讲故事了,因为在某种意义上,观看者开始决定他们想要看哪里。

奥布里斯特:还有一件事我也觉得挺有意思的,2007年你为皇家艺术学院的夏季展创作了一幅特别特别大的画作。显然, 那些巨大的空间带来了更大的画幅和更浸入式的体验。

霍克尼:举个例子,你知道,马蒂斯对色彩最伟大的评论是 :两千克的蓝比一千克的蓝要蓝得多。这话太有道理了,而且真的很精辟。这意味着颜色会随着规模增大产生一种效应。 这也解释了为什么人们会被颜色感动,是因为它的规模。我被人群的场景所吸引也是如此,在弗里茨·朗的电影里,那是非常非常有力量的画面。这部电影里的群众处于完全被动的地位。当然,在欧洲,因为实现了工业化,大规模人群的场面并不罕见。然而,《大都会》中表现群众的图像仍然强有力到让人难以置信的地步,让人印象深刻。我曾推荐过一本书,是蒂莫西·斯奈德的《血染之地》(Bloodlands)。这是个可怕的故事,令人震惊,在乌克兰,有三百五十万农民被饿死。这本书还提到了纳粹大屠杀,一千四百五十万人被害。他们不是死于战争,而是被两个政府蓄意残杀,一个在莫斯科,一个在柏林。

奥布里斯特:这是种族屠杀。

霍克尼:对,大规模的种族屠杀。但我想说的是,只有在大众传媒时代才能进行集体屠杀。大众传媒是可以掌控的,这意味着统治者可以控制所有的信息。这种控制在今天失效了,仅仅因为科技。科技做到了这一点,而今它也让很多事情改弦易辙。最奇妙的在于,技术正改变着今天的世界,大众传媒的一切已然摇摇欲坠。这也是为什么广告商们一直在研究如何让信息抵达大众。近五十年来这都非常容易做到,只要看电视就可以了。但是现在肯定行不通。现在电视的观众规模只有一千万,但在20世纪50年代可是有三千五百万。电视受众萎缩了很多,而且还会越来越少。

奥布里斯特:所以摆在你面前的问题是,应该去拍一部反映这种新状况的电影?

霍克尼 :没错。因为个体现在具有更多的力量。这也是我为什么看电视时会留意默多克先生,我深知他的权力因为技术的发展已经逐渐被削弱,他自己也很明白这一点。他又不蠢,他知道的。他尝试去收购MySpace,看是否能够掌控它。然而,你再也不能用那种方式去控制一切了。脸书

(Facebook)

可能有五亿注册用户,但他们看到的并不都是相同的内容。这就是关键。试想下,大众传媒的时代也是明星的时代。大众媒体需要明星。现在的新媒体却并不需要,你的朋友们就是明星。你注意到了吗,现在的明星跟从前的明星不一样了。我们生活在一个廉价名人的世界。大众传媒努力让人们的注意力停留在他们所能控制的东西上,这是他们最后的狂欢。奥布里斯特:他们会慢慢消失。你用脸书吗?

霍克尼:不用,但我用推特(Twitter)。我意识到,推特完全是一个新的空间,你可以发一条有字数限制的信息,但人们可以对其进行评论转发。老学究式的评论家已经过时了, 因为人们现在能回复说:“我完全不同意。”我能感觉到现在新闻界极其恐慌。比如《卫报》(Guardian)一直经历着巨额亏损,每周损失三百万英镑,它还能坚持多久?他们有一个网站,做得不差,设计得挺好的,但它目前还是免费的,他们没有用它挣钱。而且他们担心一旦收费,受众就会流失。

某种程度上,通过使用 iPad 或电脑,个体变成了编辑,你开始进行选择。我是一个报纸的读者,而且已经看了六十年的报纸,我一直读《卫报》,但今天我真的还想要读大量的信息吗?那些我从来不会打开的体育专栏?如果它们消失了,我根本不会注意到。我曾经说过,未来的电视只会有两类内容:体育和灾难。因为它们都是“即时”的,并且必须是“即时”的。没人知道了比赛结果后还想看上周的足球赛。必须是现在。

我们所说的艺术界已经放弃了某些东西,其中一个就是描绘。你如何去描绘可见的世界?人们觉得一台摄像机能让你看到真实,但其实它不能。一旦你以某种方式舍弃了描绘,或者舍弃了图像,你也在舍弃最具力量的东西。图像就是最具力量的东西。

奥布里斯特:所以你觉得媒体正在慢慢灭亡,之后这种趋势还可能会突然加速?

霍克尼 :我是这么觉得的。报业知道自己死期将至。你最终会在iPad上阅读,而你不需要清理掉 iPad。同样的事情,看待的角度不同,你就会有不一样的反应。所以我意识到这就是它的走向,不会再有报纸这个产业了。

摄影并不完美,也不真实

奥布里斯特:我们聊聊你工作室里放着的这些新作吧。

霍克尼:整个想法来自1989年左右,那年我受邀前往硅谷参加 Adobe Photoshop 的发布会。展示过程中,我看到它在绘画,真正的绘画,我亲眼见证的这一刻标志着化学照相术的终结。

对于摄影,已然有太多断言了。人们声称它记录我们看到的世界,它告诉你真相,诸如此类。我总是在捍卫绘画,我曾对那些试图抛弃素描的人说,如果他们如愿以偿,那留给我们的就只有摄影了……可是摄影并不那么完美,或者说不够真实。我还说过,没有人对摄影提出过任何真切的批评。近来,人们想避免这样的讨论,只是因为摄影图像有着巨大的商业利益。比如,CNN会非常乐意告诉你他们给你展示的是真实的世界,他们肯定不希望大卫·霍克尼告诉你摄影只是门糟糕的艺术,它根本没有表现任何真相。

我说过,Photoshop 是一种斯大林主义拼贴。它是一种不需要使用胶水的拼贴。在30年代,你仍然需要实验室才能修改照片,但今天,任何人在家使用一台电脑就能做到。这导致了真实性的丧失,或许从一开始就不存在什么真实性?

奥布里斯特:你一直都在拍照,我想知道的是,在你的作品中,摄影留下了怎样漫长的轨迹。具体说来,你对媒介近年来的态度有什么改变?

霍克尼:如果你对图像感兴趣,你就会对摄影感兴趣。但我一直都说我和摄影保持着若即若离的关系,它既有迷人的一面,也有另一面,它并不是一种非常真实的观看世界的方式。透视问题在这里变得很有意思,因为看起来西方传统的透视似乎经由摄影得到了证实。但我要说,透视并不是被摄影确定的,它实际上是一种视觉法则,它一定是来自自然在你眼中的投影。在我研读关于西方透视学诞生的书籍时,我发现了这一点。我读到一则布鲁内莱斯基的故事,他从佛罗伦萨大教堂的视角画了一幅洗礼堂的木板画——据说这是第一幅“透视”图。大约八年前,我忽然明白布鲁内莱斯基做了些什么。抱持着这种想法,我们计划了去佛罗伦萨的旅行,想让他们打开洗礼堂的大门,以验证我的想法。通过查看佛罗伦萨的地图,我发现,在早上七点三十分,太阳会在洗礼堂的正后方,从而照亮洗礼堂。那是一个实验,我们不知道是否有效,然而真的成功了!我们让他们打开门,然后站 在布鲁内莱斯基之前站的位置。我们支起一块跟布鲁内莱斯基用的大小一样的面板,然后开始拍摄。随后,通过一个直径五英寸的凹面镜,我们将洗礼堂投影到面板上。现在,我怀疑我们是不是第一个做这个实验的。我相信我们是第二个,因为布鲁内莱斯基一定早就知道了。佛罗伦萨是当时世界上最发达的城市,艺术史声称布鲁内莱斯基并不知道,这绝不可能!

奥布里斯特:你基本上是在修正艺术史,这显然会引起各种反应。

霍克尼:好吧,我觉得艺术史忽视了艺术如今具有深远意义的一面。我发现,将自然以光学的方式投影出来比那一次化学发明要早太久了,它本质上就是一张照片,1839年的发明只不过是通过化学手段把图像固定下来而已,在这之前,对于这种图像的观看,已存在很长很长时间了。并且,如果你自己动手制作这种图像,你就会发现它们与绘画极为相似。人们之前一定见过这种图像,但你会发现没有人讨论过它。现在,越来越多的相机被生产出来,每一台手机里都有摄像头,我不仅能拍照,还能把照片发送给很多人。过去,照片由一小部分人发布,通过媒体传播给大众。现在,这一小部分人扩展成了每一个人。

奥布里斯特:对,我看到过你为《布拉德福德电讯报》

(Bradford Telegraph)

做了些事情……霍克尼:我一直对印刷和复制很感兴趣,纯粹是因为我知道复制让我得以通过读书看到很多画作。我出版第一本书是在1975年,其中都还只是大量的黑白图片。我记得出版社问我:“你想要印彩色的卖二十英镑,还是印单色的只卖十英镑?”我赞成更多人会购买的十英镑版本。我意识到印刷品是人们看到大量作品的途径。这是艺术得以传播的极佳示例。然而如今的复制品已经变了,有各式各样 的新型相机,有各式各样的新型数码处理方式。

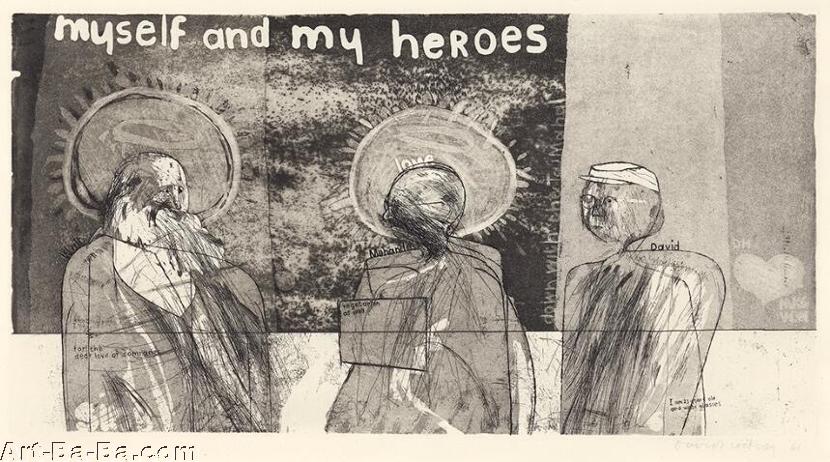

霍克尼《我和我的英雄们》-1961。

奥布里斯特:技术与品质并不必然相关。

霍克尼 :举个例子,可以看到技术的影响:伊拉克战争开始的时候,他们最初认为能够像第一次世界大战时那样控制图像。才两个星期他们就意识到,技术的发展让这种控制无能为力,因为每个人的手机都有摄像头。之后《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)开除了一名摄影师,因为他将两张照片合成,以加强图像效果。我这时意识到,他们打的是一场必败的战斗。他们认为我们仍然处在一个“我有相机,我站在那里,一切就是我眼前的样子”的时代。那个时代,即便是存在过,现在也已远去。

一些艺术家看到我写的东西时,会说:“哦,你说大师们在作弊!”我感到极为震惊。我只是觉得,“你们这些蠢蛋”。能使用光学原理,说明他们绝顶聪明。比如弗兰斯·哈尔斯,你要是仔细观察他画的人物,你真的能逐渐发现他使用的光学器材。使用光学器材绘画是非常聪明的,直到现在都是如此。

奥布里斯特:所有的这些实验你都做了,是吗?

霍克尼:对,我都做过了。这实际上也是我去佛罗伦萨的原因。他们邀请我去参加一个关于卡拉瓦乔的学术研讨会。我们要做一个小演示,尝试着表明,这种演示在六百年可能就已经做过了。我们做了一大堆光学实验,其中一个专门展示了卡拉瓦乔是怎么画《以马忤斯的晚餐》的。卡拉瓦乔使用了拼贴技术,你越是仔细看,就变得越明显,只要观察物体的比例就可以了。

我做过很多对比展示。通过制作一个图片墙,我们可以看到发生了什么事情:1420年前的图像几乎没有任何阴影,而之后突然有了大量的阴影。卡拉瓦乔这些人的画里突然出现的阴影是从哪里来的呢?卡拉瓦乔发明了好莱坞式照明,灯光来自舞台左侧、右侧或正上方。我要说的是,与之前的图像相比,卡拉瓦乔画中的光线来自另一种光源。

奥布里斯特:所以你想说,好莱坞从卡拉瓦乔开始?

霍克尼:某种意义上是的。

奥布里斯特:你也说过拼贴是从卡拉瓦乔他们开始的。

如果说面对当代艺术,一百个观众会有一百种解读,19位(组)艺术家又会赋予当代艺术多少种观点、多少副面孔呢?

科技改变了我们的日常生活,也改变了艺术的呈现方式。当摄影机甚至手机摄像头可以瞬间记录人像、事件与风景,人们仍然需要古老的绘画吗?一笔一划勾勒的素描又是否还有存在的必要?当珍藏于世界各大美术馆的名画可以通过彩色印刷和高清屏幕呈现,艺术品会变得廉价还是流行?

在“英国艺术教父”大卫·霍克尼看来,科技改变了曾经大众传媒的一切,但艺术创作的本质并未改变。正如摄影曾经短暂地取代绘画,但Photoshop等图像拼贴技术的出现又让摄影再次回归“绘画的艺术”。

霍克尼乐于尝试一切新技术来进行艺术表达,他拍过电影,用iPhone和iPad进行数字绘画,是最早把Photoshop运用到艺术创作的画家之一。但经过无数次实验后他却发现,新技术最终指向的,可能是五百年前意大利画家曾经玩过的一套,好莱坞式的打光和Photoshop式的拼贴,在卡拉瓦乔的绘画作品中早已出现。

以下内容节选自《当代艺术的十九副面孔:大师与我们的时代》,较原文有删节修改,小标题为编者所加,非原文所有,已获得出版社授权刊发。

《当代艺术的十九副面孔:大师与我们的时代》,[瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布里斯特著,王乃竹译,理想国丨广西师范大学出版社,2020年7月。

原文作者 | [瑞士] 汉斯·乌尔里希·奥布里斯特

摘编 | 肖舒妍

科技正让大众传媒的一切摇摇欲坠

大卫·霍克尼

(以下简称霍克尼)

:图像是极具力量且让人难以忘怀的。汉斯·乌尔里希·奥布里斯特

(以下简称奥布里斯特)

:弗里茨·朗的电影《大都会》(Metropolis, 1926)

很早就表现了这一点。霍克尼:一直到电影的最后,大众都生活在地下。让我极为触动的是 :如果你用一台摄影机拍摄一群人,那么所有人是一个整体;然而如果你用十八台摄影机拍摄,就截然不同了,他们是一个个单独的个体。这即是世界上其他地方正在发生的。群体世界被科技消解。并且,一个新的世界正在出现,在这个世界里,个体拥有了越来越多的能量。我很好奇,这部1926年的电影里的图像,是否以某种方式影响了后来的一些事件?譬如电影所采用的群体性视角?有可能吗?因为那时候群体开始被杀戮。

大卫·霍克尼

奥布里斯特:或者,这只是作为一种情绪在其中起作用?也有可能是其他方式……

霍克尼:对对对,但群体世界那时才刚刚开始……电影或者说好莱坞现在开始尝试所谓的 3D,但我要指出的是,那不是真正的 3D。真正的3D 应该是你想看哪儿就看哪儿。然而每一个电影导演始终要告诉你,你应该看哪儿。当你使用一台摄影机讲故事,就是这样的情况,即它是被编辑、被剪辑出来的。但如果你有十八台摄影机,就不需要像那样讲故事了,因为在某种意义上,观看者开始决定他们想要看哪里。

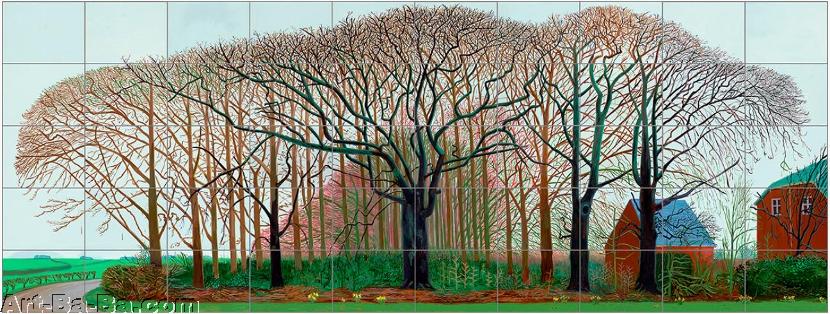

奥布里斯特:还有一件事我也觉得挺有意思的,2007年你为皇家艺术学院的夏季展创作了一幅特别特别大的画作。显然, 那些巨大的空间带来了更大的画幅和更浸入式的体验。

霍克尼:举个例子,你知道,马蒂斯对色彩最伟大的评论是 :两千克的蓝比一千克的蓝要蓝得多。这话太有道理了,而且真的很精辟。这意味着颜色会随着规模增大产生一种效应。 这也解释了为什么人们会被颜色感动,是因为它的规模。我被人群的场景所吸引也是如此,在弗里茨·朗的电影里,那是非常非常有力量的画面。这部电影里的群众处于完全被动的地位。当然,在欧洲,因为实现了工业化,大规模人群的场面并不罕见。然而,《大都会》中表现群众的图像仍然强有力到让人难以置信的地步,让人印象深刻。我曾推荐过一本书,是蒂莫西·斯奈德的《血染之地》

(Bloodlands)

。这是个可怕的故事,令人震惊,在乌克兰,有三百五十万农民被饿死。这本书还提到了纳粹大屠杀,一千四百五十万人被害。他们不是死于战争,而是被两个政府蓄意残杀,一个在莫斯科,一个在柏林。奥布里斯特:这是种族屠杀。

霍克尼:对,大规模的种族屠杀。但我想说的是,只有在大众传媒时代才能进行集体屠杀。大众传媒是可以掌控的,这意味着统治者可以控制所有的信息。这种控制在今天失效了,仅仅因为科技。科技做到了这一点,而今它也让很多事情改弦易辙。最奇妙的在于,技术正改变着今天的世界,大众传媒的一切已然摇摇欲坠。这也是为什么广告商们一直在研究如何让信息抵达大众。近五十年来这都非常容易做到,只要看电视就可以了。但是现在肯定行不通。现在电视的观众规模只有一千万,但在20世纪50年代可是有三千五百万。电视受众萎缩了很多,而且还会越来越少。

奥布里斯特:所以摆在你面前的问题是,应该去拍一部反映这种新状况的电影?

霍克尼 :没错。因为个体现在具有更多的力量。这也是我为什么看电视时会留意默多克先生,我深知他的权力因为技术的发展已经逐渐被削弱,他自己也很明白这一点。他又不蠢,他知道的。他尝试去收购MySpace,看是否能够掌控它。然而,你再也不能用那种方式去控制一切了。脸书

(Facebook)

可能有五亿注册用户,但他们看到的并不都是相同的内容。这就是关键。试想下,大众传媒的时代也是明星的时代。大众媒体需要明星。现在的新媒体却并不需要,你的朋友们就是明星。你注意到了吗,现在的明星跟从前的明星不一样了。我们生活在一个廉价名人的世界。大众传媒努力让人们的注意力停留在他们所能控制的东西上,这是他们最后的狂欢。奥布里斯特:他们会慢慢消失。你用脸书吗?

霍克尼:不用,但我用推特

(Twitter)

。我意识到,推特完全是一个新的空间,你可以发一条有字数限制的信息,但人们可以对其进行评论转发。老学究式的评论家已经过时了, 因为人们现在能回复说:“我完全不同意。”我能感觉到现在新闻界极其恐慌。比如《卫报》(Guardian)

一直经历着巨额亏损,每周损失三百万英镑,它还能坚持多久?他们有一个网站,做得不差,设计得挺好的,但它目前还是免费的,他们没有用它挣钱。而且他们担心一旦收费,受众就会流失。某种程度上,通过使用 iPad 或电脑,个体变成了编辑,你开始进行选择。我是一个报纸的读者,而且已经看了六十年的报纸,我一直读《卫报》,但今天我真的还想要读大量的信息吗?那些我从来不会打开的体育专栏?如果它们消失了,我根本不会注意到。我曾经说过,未来的电视只会有两类内容:体育和灾难。因为它们都是“即时”的,并且必须是“即时”的。没人知道了比赛结果后还想看上周的足球赛。必须是现在。

我们所说的艺术界已经放弃了某些东西,其中一个就是描绘。你如何去描绘可见的世界?人们觉得一台摄像机能让你看到真实,但其实它不能。一旦你以某种方式舍弃了描绘,或者舍弃了图像,你也在舍弃最具力量的东西。图像就是最具力量的东西。

奥布里斯特:所以你觉得媒体正在慢慢灭亡,之后这种趋势还可能会突然加速?

霍克尼 :我是这么觉得的。报业知道自己死期将至。你最终会在iPad上阅读,而你不需要清理掉 iPad。同样的事情,看待的角度不同,你就会有不一样的反应。所以我意识到这就是它的走向,不会再有报纸这个产业了。

摄影并不完美,也不真实

奥布里斯特:我们聊聊你工作室里放着的这些新作吧。

霍克尼:整个想法来自1989年左右,那年我受邀前往硅谷参加 Adobe Photoshop 的发布会。展示过程中,我看到它在绘画,真正的绘画,我亲眼见证的这一刻标志着化学照相术的终结。

对于摄影,已然有太多断言了。人们声称它记录我们看到的世界,它告诉你真相,诸如此类。我总是在捍卫绘画,我曾对那些试图抛弃素描的人说,如果他们如愿以偿,那留给我们的就只有摄影了……可是摄影并不那么完美,或者说不够真实。我还说过,没有人对摄影提出过任何真切的批评。近来,人们想避免这样的讨论,只是因为摄影图像有着巨大的商业利益。比如,CNN会非常乐意告诉你他们给你展示的是真实的世界,他们肯定不希望大卫·霍克尼告诉你摄影只是门糟糕的艺术,它根本没有表现任何真相。

我说过,Photoshop 是一种斯大林主义拼贴。它是一种不需要使用胶水的拼贴。在30年代,你仍然需要实验室才能修改照片,但今天,任何人在家使用一台电脑就能做到。这导致了真实性的丧失,或许从一开始就不存在什么真实性?

奥布里斯特:你一直都在拍照,我想知道的是,在你的作品中,摄影留下了怎样漫长的轨迹。具体说来,你对媒介近年来的态度有什么改变?

霍克尼:如果你对图像感兴趣,你就会对摄影感兴趣。但我一直都说我和摄影保持着若即若离的关系,它既有迷人的一面,也有另一面,它并不是一种非常真实的观看世界的方式。透视问题在这里变得很有意思,因为看起来西方传统的透视似乎经由摄影得到了证实。但我要说,透视并不是被摄影确定的,它实际上是一种视觉法则,它一定是来自自然在你眼中的投影。在我研读关于西方透视学诞生的书籍时,我发现了这一点。我读到一则布鲁内莱斯基的故事,他从佛罗伦萨大教堂的视角画了一幅洗礼堂的木板画——据说这是第一幅“透视”图。大约八年前,我忽然明白布鲁内莱斯基做了些什么。抱持着这种想法,我们计划了去佛罗伦萨的旅行,想让他们打开洗礼堂的大门,以验证我的想法。通过查看佛罗伦萨的地图,我发现,在早上七点三十分,太阳会在洗礼堂的正后方,从而照亮洗礼堂。那是一个实验,我们不知道是否有效,然而真的成功了!我们让他们打开门,然后站 在布鲁内莱斯基之前站的位置。我们支起一块跟布鲁内莱斯基用的大小一样的面板,然后开始拍摄。随后,通过一个直径五英寸的凹面镜,我们将洗礼堂投影到面板上。现在,我怀疑我们是不是第一个做这个实验的。我相信我们是第二个,因为布鲁内莱斯基一定早就知道了。佛罗伦萨是当时世界上最发达的城市,艺术史声称布鲁内莱斯基并不知道,这绝不可能!

奥布里斯特:你基本上是在修正艺术史,这显然会引起各种反应。

霍克尼:好吧,我觉得艺术史忽视了艺术如今具有深远意义的一面。我发现,将自然以光学的方式投影出来比那一次化学发明要早太久了,它本质上就是一张照片,1839年的发明只不过是通过化学手段把图像固定下来而已,在这之前,对于这种图像的观看,已存在很长很长时间了。并且,如果你自己动手制作这种图像,你就会发现它们与绘画极为相似。人们之前一定见过这种图像,但你会发现没有人讨论过它。现在,越来越多的相机被生产出来,每一台手机里都有摄像头,我不仅能拍照,还能把照片发送给很多人。过去,照片由一小部分人发布,通过媒体传播给大众。现在,这一小部分人扩展成了每一个人。

奥布里斯特:对,我看到过你为《布拉德福德电讯报》

(Bradford Telegraph)

做了些事情……霍克尼:我一直对印刷和复制很感兴趣,纯粹是因为我知道复制让我得以通过读书看到很多画作。我出版第一本书是在1975年,其中都还只是大量的黑白图片。我记得出版社问我:“你想要印彩色的卖二十英镑,还是印单色的只卖十英镑?”我赞成更多人会购买的十英镑版本。我意识到印刷品是人们看到大量作品的途径。这是艺术得以传播的极佳示例。然而如今的复制品已经变了,有各式各样 的新型相机,有各式各样的新型数码处理方式。

霍克尼《我和我的英雄们》-1961。

奥布里斯特:技术与品质并不必然相关。

霍克尼 :举个例子,可以看到技术的影响:伊拉克战争开始的时候,他们最初认为能够像第一次世界大战时那样控制图像。才两个星期他们就意识到,技术的发展让这种控制无能为力,因为每个人的手机都有摄像头。之后《洛杉矶时报》

(Los Angeles Times)

开除了一名摄影师,因为他将两张照片合成,以加强图像效果。我这时意识到,他们打的是一场必败的战斗。他们认为我们仍然处在一个“我有相机,我站在那里,一切就是我眼前的样子”的时代。那个时代,即便是存在过,现在也已远去。一些艺术家看到我写的东西时,会说:“哦,你说大师们在作弊!”我感到极为震惊。我只是觉得,“你们这些蠢蛋”。能使用光学原理,说明他们绝顶聪明。比如弗兰斯·哈尔斯,你要是仔细观察他画的人物,你真的能逐渐发现他使用的光学器材。使用光学器材绘画是非常聪明的,直到现在都是如此。

奥布里斯特:所有的这些实验你都做了,是吗?

霍克尼:对,我都做过了。这实际上也是我去佛罗伦萨的原因。他们邀请我去参加一个关于卡拉瓦乔的学术研讨会。我们要做一个小演示,尝试着表明,这种演示在六百年可能就已经做过了。我们做了一大堆光学实验,其中一个专门展示了卡拉瓦乔是怎么画《以马忤斯的晚餐》的。卡拉瓦乔使用了拼贴技术,你越是仔细看,就变得越明显,只要观察物体的比例就可以了。

我做过很多对比展示。通过制作一个图片墙,我们可以看到发生了什么事情:1420年前的图像几乎没有任何阴影,而之后突然有了大量的阴影。卡拉瓦乔这些人的画里突然出现的阴影是从哪里来的呢?卡拉瓦乔发明了好莱坞式照明,灯光来自舞台左侧、右侧或正上方。我要说的是,与之前的图像相比,卡拉瓦乔画中的光线来自另一种光源。

奥布里斯特:所以你想说,好莱坞从卡拉瓦乔开始?

霍克尼:某种意义上是的。

奥布里斯特:你也说过拼贴是从卡拉瓦乔他们开始的。

霍克尼:当然,是卡拉瓦乔所采取的技术让我相信这一点。卡拉瓦乔在暗室里画画,然后在天花板上开了一个洞,你能发现这个洞起到的作用——它照亮了人物和静物。他不需要让人都坐在桌子边,实际上每个人都坐在同样的位子。没人看到过卡拉瓦乔、维米尔和弗兰斯·哈尔斯画的素描。所以在没有素描的情况下,他是如何构图的呢?我们演示了他是怎么做到的,太天才了,难以置信的聪明,他所运用的奇妙技术,对于现在任何使用 Photoshop的人来说都 很有趣。

奥布里斯特:所以我们甚至可以说,Photoshop从卡拉瓦乔开始……

我们不再知道摄影到底为何物

霍克尼《水边的大树》-2007。

霍克尼:生活在这里,会渐渐关注自然的持续变化。冬天,你察觉到树木的千差万别,它们如何向天空伸展。在夏天,树枝又被压得低垂。它们,构成了这个精心修整的景观。这就像是一个展览,树的展览。正是独自走在这条延伸 的路上,让我获得了未来很长一段时间里的创作主题。

但我们在移动,所以要如何准确描绘呢?中国人知道怎么做,因为他们的风景画都是移步换景。

奥布里斯特:你是怎么开始了解中国画的?

霍克尼:也是摄影和透视让我对中国画感兴趣的。我读过乔治·罗利(George Rowley)写的一本关于中国绘画的书,而且我和大都会艺术博物馆中国画方面的策展人关系很好。他给我看过一个精彩的卷轴,我们拍了一个关于它的电影:《与中国皇帝的大运河一日游,或曰表面即错觉而深度亦然》(A Day on the Grand Canal with the Emperor of China or: Surface is Illusion but so is Depth)。这部影片是二十二年前拍的,但它的主题完全是我现在要讲述的东西,它就像是中国卷轴画世界里的邪典电影(cult film)。

中国画的透视里从来不会有消失点。16世纪时,中国曾是全世界最先进的国家,但到 19 世纪就不再是了。透视改进了军事技术,因为它建立了三角测量,然后你可以更准确地发射大炮。现在,欧洲的那种观看世界的方式已然大获全胜,我指的是相机的胜利……但那不是中国人观看世界的方式……

奥布里斯特:是什么让你回归到绘画?你一直在画画,不过其中有很长一段时间在搞摄影……

霍克尼:某种程度上,我理解了摄影是什么, 它如何产生,以及我们如何置身于一个拥有它的新时代。我是说,摄影在转变。摄影仍是摄影,但它发生了变化。我们还无法得知这种变化会带来什么影响。这是耳目一新的,是即将到来的。摄影无处不在,我们看到的这个世界的图像,大部分来自摄影。

奥布里斯特:你通过这样的研究回归绘画,真的非常有意思,兜了一圈,还是回到了绘画。

霍克尼:非常正确。绕一些圈子,然后满怀信心地回来。有人觉得不能再画风景画了,这是一个过时的题材,我认为这个观点并不正确,这是由我们的观看方式决定的。所以你得付诸行动,你得去画这些风景。这就是我在做的事情。我们最后会在伦敦皇家艺术学院做一个很大的展览,向人们展示:只要你头脑正常,你就可以观看自然,并且总是被它震撼……

奥布里斯特:所以,兜圈子对你来说是有用的?

霍克尼:是的,我非常乐意花很长一段时间来绕绕路。

奥布里斯特:说到摄影,像许多科学家的发明一样,拼接(joiner)摄影的发明,能够明确到一个具体的时间点吗?

霍克尼:是在1982年,蓬皮杜中心的人来洛杉矶拜访我,他正在准备一个摄影展。我相簿里有很多照片,为了确保不落下任何一张,他带了一台拍立得,然后翻拍了这些照片。 他留下了很多拍立得相纸,我就捡起来,拍了一百三十二张,拼接成一张我房子的图片。那就是起点。我记得我当时想:“哇,太神奇了。”那是1982年的2月初。我发现自己热衷于玩宝丽来,拍了不少精心构思的照片,我意识到摄影的透视是可以改变的。我的摄影师朋友们说相机自带透视,所以我想看看如何不使用透视拍照。

奥布里斯特:所以你采取一种别人从未想象过的方式使用相机?

霍克尼:我们做的第一个宝丽来摄影展览叫“用相机画画”(Drawing with a Camera),我还留着那时的完整档案。实际上,在展览的最后,我放了一些用显像描绘器画的素描,这代表着我摄影实验的终点。到底发生了什么,相机如何占据我们大部分的生活,对此我感觉自己有了一种历史观念。我意识到如今我可以扔掉相机了。

你知道,凡·高讨厌摄影,而且如果你思考一下,塞尚和莫奈也说过他们以另一种方式观看事物。而这些如今被忽视了。你看过毕加索和马蒂斯在伦敦的展览没?我们一大早就去了,那会儿展厅里一个人都没有,我们有两个小时的时间。太精彩了!当我们从展厅出来,走进美术馆里厅的时候,看见那儿有四幅特别大的摄影作品挂在墙上,大概是刚收藏的。然后我就在想:“嗯,这些照片无疑让世界看起来枯燥乏味,而毕加索和马蒂斯曾让它看上去充满刺激。”我更喜欢这种刺激。这些照片是近期拍摄的,说明我们现在是在退步。我们再也不知道摄影到底为何物,或者在历史上它曾是何物。你明白我的意思吗?如果理解历史的方式稍有不同,你就会带着十足的信心回归绘画。你不再关心绘画已死之类的争论。实际上我更愿意说,是摄影正在死亡,或至少它在发生变化,它变得越来越像绘画: 这正是Photoshop在做的事情。

奥布里斯特:每当想到老式传真纸,就会觉得有些东西转瞬即逝,已经消失。

霍克尼:大量的东西在消失。你知道贝德曼图片资料馆(Bettmann Archive)的故事吧? 1995年比尔·盖茨收购了这个拥有大约一千一百万张摄影作品的档案库,他觉得能将它们全部数字化。但随后发现这根本不可能完成,因为数字化的话,需要人审核每一幅照片。结果,为了保存这些照片,不得不把它们埋在宾夕法尼亚的盐矿里。有人说这些照片已经消失;另一些人争辩说,五百年后,它们可能会被再次发现。所以它们消失了吗?我觉得那就是大多数东西走向终结的方式。我们终将化为一抔尘土。也许我们想试着留存的东西实在太多了,也许是因为这样,我们才没法留存太多。

某种程度上,我开始意识到,知识在过去就已消失,将来会再次消失。如果不这么认为,那就太过天真了。

以上观点来自大卫·霍克尼和策展人、艺术评论家奥布里斯特的几次对谈。谈话的地址并不固定,从霍克尼的一个工作室到另一个,谈话的内容也不受限,从大众媒介到科技发展,从当代艺术到文艺复兴。霍克尼真诚、锐利地表达着自己的观点。

奥布里斯特自20世纪80年代起,就开始有意识地采访接触到的艺术家,并记录他们的谈话内容,至今已经积累了近2000小时的录音素材。《当代艺术的十九副面孔》收录的是他与19位(组)当代重要艺术家和建筑师的对话,除了大卫·霍克尼之外,还有女性主义艺术家路易丝·布尔乔亚,“行为艺术之母”玛丽娜·阿布拉莫维奇,曾参与修建巴西新首都巴西利亚的奥斯卡·尼迈耶等人。

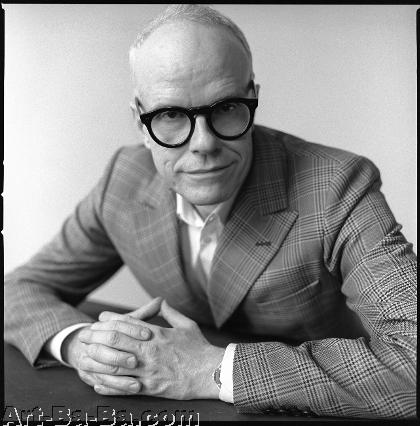

汉斯·乌尔里希·奥布里斯特

如果说面对当代艺术,一百个观众会有一百种解读,19位(组)艺术家又会赋予当代艺术多少种观点、多少副面孔呢?