来源:Ocula艺术之眼 耶苏

展览现场:“孤军与坦克”,泰康空间,北京(2020年9月3日至11月7日)。图片提供:泰康空间。

一群士兵手持带刺刀的**,前倾着身体从画面右侧向左侧奔跑。最后一排战士保持了队形,前方的则三三两两分散,头上独特的德式钢盔略显突兀。从步伐距离看,他们行军的速度很快。这幅照片曾刊登于日本《上海战时特报》,据原报配文,拍摄的是1937年8月14日被日军击散的国军中央军。那天是中日爆发淞沪会战的第二日。

如今这张照片被放大到一米多的尺度,悬置在泰康空间文献展“孤军与坦克”(展期:2020年9月3日至11月7日)的墙上,观众可以清晰地看到拍摄时因运动造成的模糊以及一位士兵脸上显露的笑容。按构图推测,摄影师与士兵的距离非常近。考虑到当时极度惨烈的战况,这幅照片的叙事与来源,逐渐坍塌成一份值得怀疑的孤证。

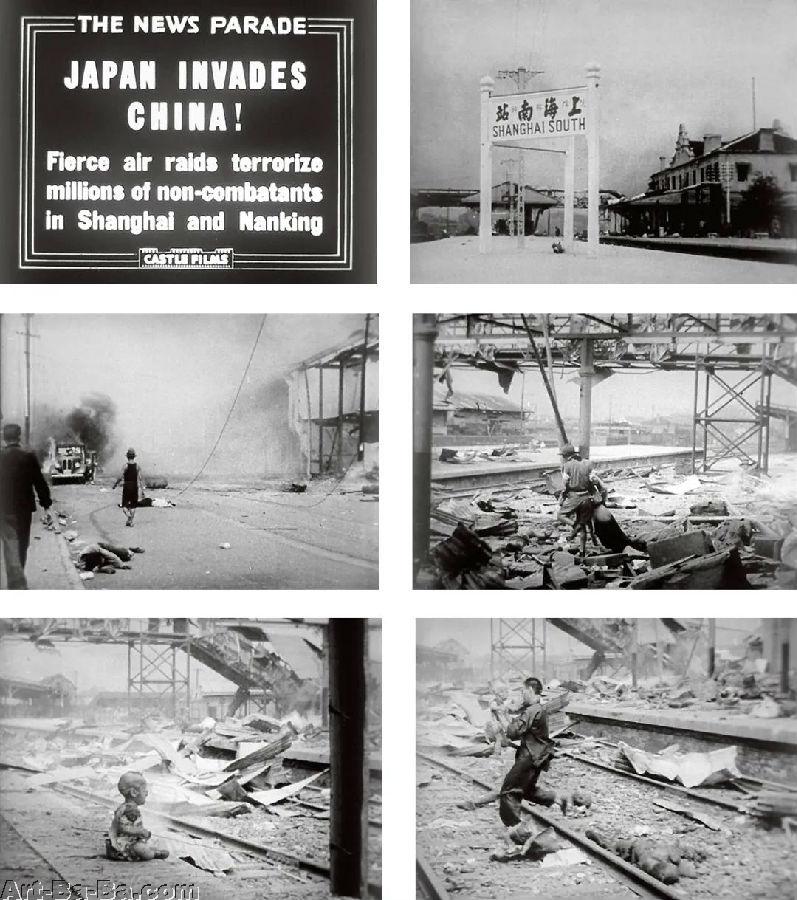

王小亭等,《世界新闻》,1937。16mm胶片。图片提供:泰康空间。©泰康收藏 TAIKANG COLLECTION

1937年8月28日,战事吃紧,日军轰炸上海南站,随后,美籍华裔战地摄影记者王小亭在南站废墟下拍摄的“上海孤儿”作品《中国娃娃》(A Chinese baby amid the wreckage,1937.8.28)传遍了世界。轰炸平民的行径激起了列强对战争的谴责,日本人则暗地花重金悬赏拍摄者。除了来自当年媒体丰富的一手资料,策展人胡昊选择了泰康空间所藏淞沪会战时期的珍贵留影,以文献与艺术家创作两条脉络来搭建多维而感性的历史空间。

林舒,《被杀害的市民 2号》,2020。纸上炭笔。100x80cm。图片提供:泰康空间。

创作者林舒浓重的木炭系列画《被杀害的市民》(2020)刻画出一组不可名状的生命体征,它们就像是从某种深沉悲剧意识下流溢出来的图像梦魇。当年上海兆芳照相馆的两本小相册,可贵地提供了大量战争的日常:街头市民与儿童的面容,与日本水兵合影的英国士兵,浓烟中带着幻灭感的桥梁,端坐在木质房屋废墟下的一位老妪……交错的剪影不仅让历史变得身临其境,也提示出战争对不同亲历者的远近。

1937年8月21日,国军的战车部队进攻汇山日军阵地失利,官兵殉国。日本随军记者浜野嘉夫随即在8月22日摆拍了前一天日军步兵抗击和缴获坦克的两个场景。这两幅照片在展厅中被尽可能地放大,异常醒目。其中那幅表现日军拖拽坦克的原版图像,舞台感十足,人物姿态呼应,甚至还将对面身穿军装的两名摄影师拍了下来。

刘张铂泷,《战争剧场》,2020。高清有声彩色单频道录像,7分38秒。静帧截屏。图片提供:泰康空间。

文献台上的诸多资料表明,在未来的历史进程中,这幅照片被按照不同的意图裁剪、沿用、演绎、误读,成为某种被动的历史资源。刘张铂泷的论文影片《战争剧场》(2020)中有个画面颇能提示出影像媒介构建历史时的二律背反:这段截取自当时淞沪会战新闻纪录片里的镜头,表现了站在苏州河南岸租界区内隔空观看四行仓库保卫战的上海市民。镜头下各显疏离的面部表情让历史转回到现实中来。凑巧的是,人群背后的墙面上画着一只巨大的眼睛。大眼睛所象征的目光,恰如后来的战争电影一样,解构着战争的叙述——观看者背后的观看者,躲藏在历史深处。可以确定的是,持摄像机的人自身也深陷剧场,摄像者与被摄像者共同见证并演绎了历史。

于瀛,《建筑保卫建筑(之六):硝烟掠过西墙》,2020。布面油画,24.2×33.3cm。图片提供:泰康空间。

1937年10月27日,第88师262旅524团团长谢晋元率部四百多人驻防苏州河北岸的四行仓库,对外宣称八百人。历时三个月,意在牵制日军蚕食华北,争取上海租界列强支持的淞沪会战来到最后一幕。于瀛的系列油画“建筑保卫建筑”(2020)以写生模式为依托,迂回地将观众的经验带到了四行仓库旁一组隶属于租界的巨型煤气罐内外。当年因顾忌这座建筑的潜在危险,日军在进攻四行仓库时没有动用重型武器。

上海兆芳照相馆,“燃烧的上海”,淞沪会战全景记录相册,1937。染色银盐纸基贴于**纸上。图片提供:泰康空间。©泰康收藏 TAIKANG COLLECTION

作为“孤军”单元,展览通过文献,将重心移到了谢晋元这位肩负重压并最终困死于租界营地的指挥官身上。图文以及书籍的布局,呈现为按照不同的关联指向而散射开的立体结构,分置于可供坐下阅读的矮展台,L形展台以及最必要的铝制展桌上,这不由让观阅行为本身契合于催生后记忆的内感官。两个谢晋元在孤军营里所写下日记中的梦被有意挑选出来:第一个属于之前常有的畅快飞翔状态,只是在这次梦境中,升天变得异常困难,令人不安。第二个梦,谢晋元造访了两位日本丽人的居所,流连忘返之行充满莫名的死亡意象,并因早上五点工厂的汽笛声戛然而止。复杂的生命轨迹在这些文字之间流淌,除去围绕在谢晋元身上的英雄话语构建与图像叠加,潜意识深处的想象与欲望也许正是他在历史洪流中得以解开自我的权能。

展览现场:“孤军与坦克”,泰康空间,北京(2020年9月3日至11月7日)。图片提供:泰康空间。

历史的消长依赖话语与图像,它并不遥远,时刻浮动在日常的社会结构中。在权力下被摧毁与孤立的叙事,总在试图寻觅时机和出口来映射自身,由此,想象力的介入与占领反而可能成为当下再次触碰历史质感的路径。

或许,历史并不负责提供所谓的真相,它有自己的处理方式。大概“历史还不是一门科学,仅仅靠伪造和删节才被弄的像一门科学似的”。[1]仔细翻阅文献,会发现那位摆拍坦克的日本随军记者,在随后日军进攻南京的时候被坦克击中身亡。而毕生整理并传播谢晋元日记等资料的,是他最小的儿子谢继民,出生的时候谢已奔赴淞沪战场。这些战乱之下破碎的生命,只能在照片中重逢。

[1] 语出《自由与组织》,伯特兰·罗素,1934,上海商务印书馆。