来源:实验主义者

作者:CLAIRE BISHOP

译者:杨晓宇

编辑:张泽峰

作者介绍:克莱尔·毕肖普(Claire Bishop),英国艺术史学家、评论家、纽约大学研究生中心艺术史教授。毕肖普被称为当代视觉艺术和表演艺术的核心理论家之一。她2004年发表在《十月》上题为《对抗性与关系美学》的文章,在关系美学领域至今仍然颇具影响力。毕肖普著作有《装置艺术:重要历史》2005年、《人造地狱:参与性艺术与观众政治》2012年、《激进的博物馆学,当代艺术博物馆的当代艺术是什么?》(2013)等。

文章的开始做一个简要概括:自19世纪90年代以来,当代艺术中发生的最明显的“社会转变”之一就是雇用非专业人士进行现场表演。这与60年代末、70年代初的表演艺术传统形成鲜明对比。在传统表演中,艺术家们往往亲自出场,比如维托·阿孔奇(Vito Acconci),阿布拉·莫维奇(Marina Abramović),克里斯·伯顿(Chris Burden)和吉娜·潘恩(Gina Pane)。这种传统的表演方式通过艺术家的身体来提升作品的现场表现力和即时性。但是在过去二十年中,这些表演作品变得不再仅仅依赖于单个表演者,而是依赖于社会团体[1]。尽管体现这种趋势的作品在形式上有很多种,但它们几乎都与美术馆保持着密切联系,都将美术馆作为表演的情境或作为生产摄影和录像的展示空间。我将这种趋势称为“委派表演(delegated performance)”——雇用其它领域的专业或非专业人士代替艺术家在特定时间地点进行演出和表演的行为,被雇佣者往往听从艺术家指示。这种策略不同于戏剧、电影行业雇用人代替导演的传统,我在下文将要讨论的个案中,艺术家更倾向于雇用人来表现他们本来的性别、阶级、种族、年龄、残疾与否、社会经济类别或是职业。

由于学术界目前并没有对这篇文章所涉及的大部分案例进行深入研究,因此,下文所述的立场与其说是对现有作品的回应,不如说是对这部作品在会议、小组讨论和专题讨论会上反复引起的公众讨论的回应。本文目的之一是反对目前这些主流评价,并试图寻求一种更为巧妙的方式将“委派表演”作为一种与当代劳动的伦理和美学相结合的艺术实践,而不仅仅是物化现象(reification)的微观模式。我将首先概述这一趋势的三种表现形式——身体艺术、贾德森舞蹈剧场(Judson Dance)和激浪派、纪实片(docudrama),以及它们所借鉴的不同表演传统。[2]

三种临时分类

本文讲述的第一种委派表演形式是外包给非专业人士的行为,通常在美术馆或展览馆进行。被委派者被要求表演其身份的某个方面,我们可以把这种趋势称之为“现场装置(live installation)”。这样的案例我们可以从帕维尔·阿瑟曼(Pawel Althamer)的早期作品中看到(阿瑟曼1992年在作品Observator中与无家可归的男子一起工作,1994年他在Zachęta展览中与女性警卫一起工作);或是Elmgreen&Dragset公司雇佣各种各样的同性恋男性带着耳机在画廊里闲逛(Try,1997年),雇佣无业男女担任画廊警卫(Regarding the guards,2005年),这部作品主要是在欧洲构思完成的,轻快和嬉戏的基调标志着它与严肃政治形式的决裂,而这种政治形式对20世纪80年代的美国艺术至关重要。

图1:Michael Elmgreen and Ingar Dragset. Try. 1996.

现在让我们来看毛里齐奥·卡特兰(Maurizio Cattelan)的作品,他的作品是这一趋势的最早案例。1991年,这位意大利艺术家组建了一个由北非移民组成的足球俱乐部,俱乐部被派往意大利参加当地的比,球员们的衬衫上都印有一个虚构赞助人的名字——RAUSS,这是德语中“滚”一词,就像“Auslander raus”或“外国人出去”一样。这整个项目的名称“南方供应商FC(Southern Suppliers FC)”不仅暗指移民劳工,也暗示了当时意大利媒体热议的趋势——聘请外国足球运动员为意大利队踢球。卡特兰的这一作品对比了处于不同经济领域的两种外国劳工现象,明星足球运动员往往很少被视为工人阶级移民,没有任何明显的马克思主义言论针对这一现象发声。而通过这部作品,卡特兰也实现了拥有一家足球俱乐部的男性梦想,用印有RAUSS字样的衬衫侮辱了球员们。同时,他提出了一个令人困惑的现象:当RAUSS这个词与意大利一支全黑人足球队的照片结合在一起时,就产生出一种模棱两可、充满挑衅的力量,尤其是在媒体上流传的时候,因为它似乎说出了欧盟对被来自 "欧洲堡垒"之外的移民淹没的恐惧。《南部供应商FC》是一个社会雕塑,玩世不恭地插入足球联盟的社会系统之中[3]。因此,弗朗西斯科·博纳米(Francesco Bonami)此后还错误地声称卡特兰的目标是“寻求一种民主的新方式来扮演艺术家,同时作为团队的教练和经理继续工作”[4] 。这样理解显然不够准确,最多只能说《南方供应商FC》的合作方式是作品的亮点,它在形式上具有高度启发性,而非仅仅是作品最终呈现的政治信息。

图2:Maurizio Cattelan. Southern Suppliers FC. 1991. Courtesy of the Marian Goodman Gallery.

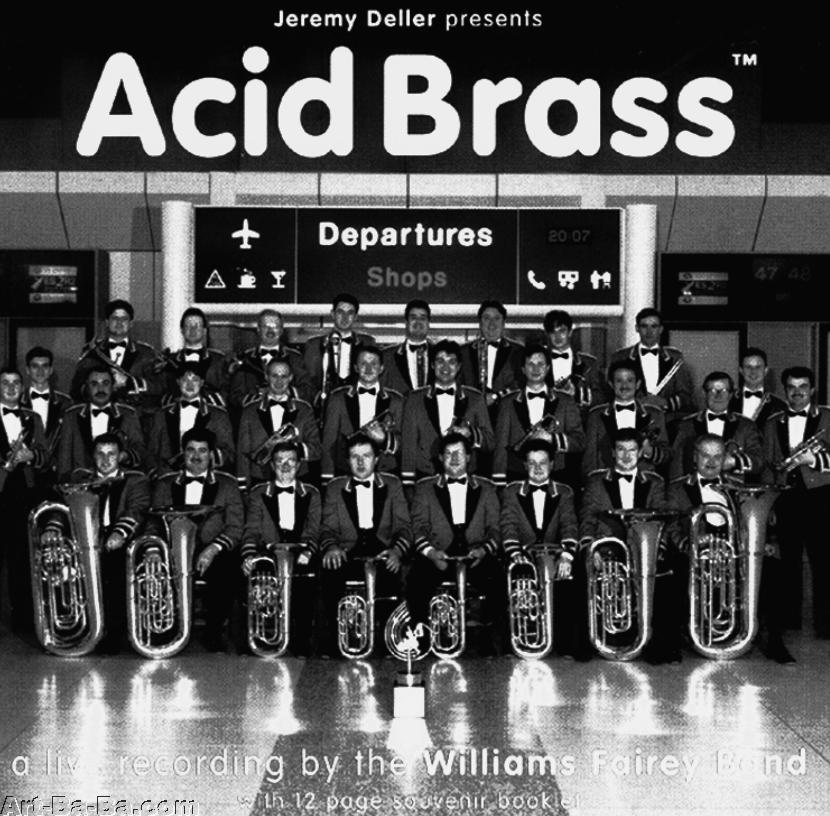

卡特兰用受欢迎的体育运动作为创作落脚点,而音乐似乎是一个更受关注的焦点。瑞典艺术家安妮卡·埃里克森(Annika Eriksson)的哥本哈根邮差管弦乐队(Copenhagen Postmen’s Orchestra,1996年)和英国艺术家杰里米·德勒(Jeremy Deller)的酸性黄铜(Acid Brass,1997)都曾邀请工人乐队用各自的习惯来演绎最近的流行音乐。哥本哈根邮差管弦乐团演奏了一首英国迷幻舞曲乐队——波蒂斯黑德(Portishead)的歌曲,而Williams Fairey铜管乐队(历史上与曼彻斯特的一家飞机厂有联系)则演绎了一段精选的酸屋曲目(acid house tracks)。埃里克森的作品产生了一段5分钟的视频,而德勒的作品则变成了许多现场表演、一张CD和一张图表,精心地将不同形式的地方工人音乐联系起来。除了将两种流行音乐融合在一起的美感之外,这两个音乐项目的吸引力还在于艺术家们使用了真正的乐队。他们不是受雇在铜管乐器上演奏电子音乐的演员,而是“真正的”工人阶级的合作者,他们同意参加埃里克森相当正式的艺术实验(在整个视频中摄像机保持静止),而德勒的案例中则呈现出更多的研究性[5]。音乐家们扮演着他们的公众角色(由他们的工作决定,并与阶级密切相关),并在两位艺术家的作品中表现出集体创作的激情。在90年代的欧洲,这些作品紧跟潮流,以轻松幽默的方式,将代表阶级、种族、年龄或性别的表演符号化,他们的身体是政治身份的代名词。但事实上,艺术家并不是真的用自己的身体来表演,这意味着这种政治可以冷静地用讽刺和距离来追求。

图3:Jeremy Deller and the Williams Fairey Brass Band. Acid Brass. 1997

1999年,随着西班牙艺术家圣地亚哥·塞拉(Santiago Sierra)的表演作品问世,这种情绪出现了破裂。在1999年之前,塞拉的作品由极简主义与城市干预相结合;但在1999年,他的作品从低薪工人生产的装置转移到工人自身的展示上来,这突出了作品所依赖的经济交易。从 《被付薪工人在一天的工作中不断移动的24块混凝土(24 Blocks of Concrete Constantly Moved During a Day’s Work by Paid Workers)》(洛杉矶,7月)到《人们花钱留在纸板箱里(Remain Inside Cardboard Boxes)》(危地马拉市G&T大厦,8月)之间有一条清晰的发展路径:前者即使看不见工人的踪影,让我们从作品中仍然知道他们的存在以及被支付薪酬的事实;而后一件作品中低收入的工人被藏在纸板箱里,象征着工人在社会中的隐形性。第一件可以看见表演者的作品是《450名受薪者》(Museo Rufino Tamayo,墨西哥城,10月),这延伸出一件至今仍然具有煽动性的作品——《在6名受薪者身上纹250厘米纹身》(Espacio Aglutinador,哈瓦那,12月)。这些早期的表演很多都涉及到寻找愿意为了低廉的薪酬而承担羞辱性工作的人。塞拉的作品没有之前提到的艺术项目所具有的轻松幽默感,因为它们经常发生在处于全球化进程末端的国家,尤其是中美洲和南美洲。因此,塞拉受到了严厉的批评,被指责他的作品仅仅只是重复了资本主义的不公平,更具体地说是全球化的不公平,即发达国家将劳动力“外包”或“离岸”给发展中国家的低收入工人。然而,塞拉总是提醒人们将关注点放在他的作品所利用的世界经济体系上来,以及这些经济体系对作品接受方式的影响。在他的作品中,表演是通过招聘机构外包的,经济交易使艺术家与表演者保持一定的距离,这种距离使作品呈现出一种令人不安的冷漠和疏离。但与许多艺术家不同的是,塞拉总是努力将每一笔支付给工人薪酬的细节作为作品描述的一部分,将经济背景转变为他的主要艺术媒介之一[6]。

在强调现场身体表演在特定社会经济体系中呈现出的时代性的同时,我们可以说,这种委派表演形式是从20世纪60年代末70年代初的身体艺术传统的基础上发展而来的。但是,它又在很大程度上与这些传统先驱不同。70年代的艺术家们把自己的身体作为创作的媒介和素材,作品主题通常会聚焦于个体身体和心理的感受。今天的委派表演虽然仍然高度重视身体的在场性,但我们往往会超越身体去关注其社会属性[7]。因此,这种以他人为创作素材的表演,往往会引发关于表演伦理的激烈争论,从一个关于艺术家个人耐力的问题转化为拥有足够的资源是否就能够支付其他人持续在场表演的经济问题。

委派表演的第二种方式始于20世纪90年代后期,这一类型往往聘请其它领域的专业人士进行现场表演:比如阿洛拉(Allora)和卡尔扎迪拉(Calzadilla)聘请歌剧演员现场表演的作品《沉淀物、情感、修辞手法》(Sediments, Sentiments, Figures of Speech,2007年)或聘请钢琴家表演的作品《停止、修理、准备》(Stop, Repair, Prepare,2008年);塔尼娅·布**拉(Tania Bruguera)雇佣骑警来表演人群控制技术的《塔特林的低语》(Tatlin's Whisper,2008);或是蒂诺·塞格尔(Tino Sehgal)雇佣大学教授和学生来完成他许多基于语言的情景表演,如《物之物》(This Objective of That Object,2004年)、《这一进展》(This Progress,2006年)[8]。这些表演者往往是艺术或表演领域以外的专家,因其职业身份被聘用,而不是因为他们是某一特定阶级或种族的代表,因此围绕这类作品的争议和矛盾要少得多。对这类表演作品的批判往往集中在作品的概念和表演者或阐释者的具体行动或能力上,他们的技能作为一种现成的手段融入到表演中。这类作品的启示意义在于,作品中的许多表演者都是白人和中产阶级,这就促进了这类作品的可重复性,提高了博物馆的收藏性。

图4-5:Installation view of La Monnaie Vivante at the Tate Modern. 2007

图6-7:Allora and Calzadilla. Stop, Repair, Prepare. 2008.

这种趋势最著名的例子无疑是蒂诺·塞加尔(Tino Sehgal),他坚信他的实践不能被称作“表演艺术(performance art)”,而是应该被称为“情境(situations)”,而他的表演者也应该被称为“阐释者(interpreters)”[9]。虽然他的坚持有些迂腐,但我们还是能注意到塞加尔作品的“得分点”,以及他的作品与舞蹈之间的关系,正如每一位批评他作品的人所观察到的那样,塞家尔在转向视觉艺术之前接受了舞蹈学和经济学的训练。例如,《物之物》将观者置于一种高度控制的体验中:当你进入画廊时,五个背对着你的表演者敦促你加入一个关于主观性和客观性的辩论。这些表演者往往是哲学系的学生,但他们半脚本化的对话让人感觉有点死板和不人性化,而你在辩论中的任何发言都会让人感到空洞,因为你不可能改变作品的结构,你只能在自己扮演的角色中保持自由。如果你保持沉默,表演者们会趴在地上,直到有新的参观者进入美术馆。尽管塞加尔明确表示放弃作品的影像录制,但他的作品似乎积极地打破现场与真实之间的平衡。事实上,他的作品在展览期间连续不断地在空间中运行,由任意数量的阐释者进行表演,这一事实削弱了他对原创或理想表演的任何残存眷念。

西班牙艺术家多拉·加西亚(Dora GarcíA)的概念性表演也采用了类似的方式,但不太为人所知、也不太以画廊为基础。她早期的一些表演明确地表达对虚拟人物和监视的关心(如Proxy/Coma,2001),但她最引人注目的项目却模糊了与外部世界的界线,并有可能像《信使》(The Messenger,2002)一样,持续好几年。在这部作品中,表演者(“信使”)必须用外语传递信息,但要做到这一点,表演者必须寻找能够理解该语言的人[10]。表演者被委派执行这项任务,值得注意的是,加西亚和塞加尔一样,是一个招募者,在作品《乞丐歌剧》(The Beggar’s Opera,2007)中,加西亚要求一个演员在明斯特的街道上扮演一位迷人的乞丐,而《罗密欧》(2005年)则涉及雇佣一些年轻人与参加弗里兹艺术博览会(Frieze Art Fair)的游客建立看似自发的对话[11]。这种“隐形剧场”的作用与其说是为了提高人们的意识(如奥古斯都·波瓦Augusto Boal模式,译注:巴西戏剧活动者,被压迫剧院创始人,该剧场参与激进左翼大众教育,使观众成为表演者,以解决社会问题),不如说是为了在观众对城市生活的习惯性经验中插入片刻怀疑[12]。加西亚经常在开放的评价和表演者对她指令的诠释之间达成谨慎的平衡。如果说塞加尔的作品是自我批判的,鼓励观众去尝试主动思考,那么加西亚的作品就没有那么明显的观众参与性,这似乎强化了怀疑和不安。

塞加尔和加西亚的作品是一种强调简单指令的表演类型,这些指令的执行方式允许个体差异,来源于20世纪60-70年代的几位表演先驱,比如博尔(Boal)的“隐形剧场”,但塞加尔和加西亚都不同意博尔的政治议题。又或是激浪派基于任务的参与性指令[13],他们强调日常手势、服装、动作作为编舞创作的基础,在贾德森舞蹈剧院演出的作品也许是最接近的先例,尤其是史蒂夫·帕克斯顿(Steve Paxton)20世纪60年代中期的步行作品,其中之一Satisfyin’Lover(1967年)首次由42名舞者一起表演,却只包含三个动作:行走、站立、坐[14]。帕克斯顿的乐谱结构分为六个部分,在每部分中,表演者以30秒为间隔,起身走一定的步数,站立一定的次数,然后退出。他把走路的速度描述为“走得很轻松,但不慢。表演的方式是宁静而沉稳的,服装是随意的”[15]。正如伊冯·雷娜(Yvonne Rainer)观察到的那样,“你好像从未欣赏过普通人穿过一个空间,这具有很强的启发性”[16]。在当代编舞中往往也能看见贾德森舞蹈学院的身影,比如杰米·贝尔(Jerôme Bel)的《表演必须继续》(The Show Must On,2001年),利用日常动作将流行歌词文学化。马丁·克里德(Martin Creed)的《第850号作品》(Work No. 850 ,2008年)则将这些元素融合在一起,并以更专业的方式进行,在该作品中,职业短跑运动员用15秒跑完英国泰特美术馆86米的长廊,艺术家将这些短跑之间的停顿看作是音乐片段中的休息,从而加强了舞蹈编排与日常生活之间的联系[17]。

图8-9:Martin Creed. Work No. 850. 2008

第三种委派表演的类型是用视频和电影构建情景,关键艺术家包括Gillian Wearing、Artur Żmijewski和Phil Collins。在这里,影像的记录至关重要,我将提到的作品例子常常捕捉到难以重复或十分感性的场景(这里需要重申的是,我的兴趣不是传统纪录片作品,而是那些由艺术家设计出整个拍摄场景,并要求参与者进行自己表演的作品)。根据拍摄方式的不同,这些偶然发生的情况可能会扰乱现场和媒介之间的边界,以至于观众无法确定事件在多大程度上是被编排的。因为艺术家承担着很强的编剧角色,而且作品的成功往往依赖于表演者的可看性,这类作品也往往会招致左派人士和自由右翼媒体的伦理批评。

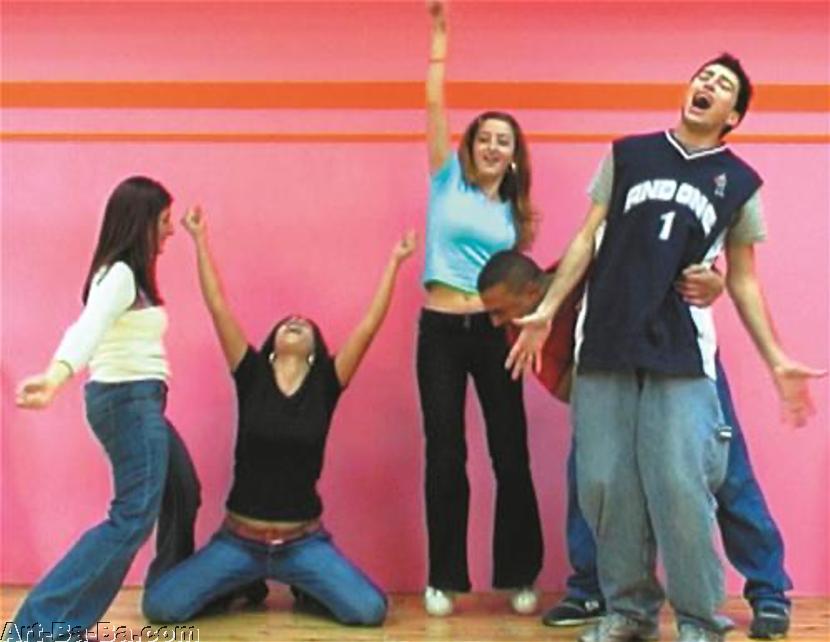

英国艺术家菲尔·柯林斯(Phil Collins)2004年的作品《The Mother Horses》就是这种趋势的案例。柯林斯在拉马拉招募了9名青少年试镜,给他们支付报酬,让他们在一堵鲜艳的粉红色墙前跳了长达8小时的“马拉松”迪斯科舞,其间播放了过去四十年来的流行歌曲。由此产生的影像视频以双通道装置的形式展示。在这个装置中,表演者被投影到与观看者大致相同的大小,从而与观众建立了一种对等的关系。虽然我们听不到青少年们的谈话,但他们的舞蹈却充分说明了问题——持续一整天舞蹈带来的劳累,让他们的表演从个人姿态转向集体努力(通过相互娱乐的方式,动作越来越滑稽)。在几个关于这件作品的讨论中,我听到一些观众对这位艺术家“剥削”表演者的行为表示担忧,比如艺术家并没有在影像的演员名单中列出表演者的名字[17]。然而,柯林斯开展这个项目的目的并不是要创造一个艺术合作的典范,而是要通过添加不同类型的艺术或是流行文化来扩展他的参与人群范围。这些知识为我们接受平庸的流行歌词增添了色彩,这些歌词似乎在评论孩子们对舞蹈马拉松的双重耐力以及他们深陷其中的政治危机。柯林斯在将青少年置于西方流行音乐的冲击之下时,扮演了一个模棱两可的角色:无论是盟友还是监工,柯林斯都把他们描绘成一般的全球化青少年;而大众媒体对巴勒斯坦人的描述则是受害者或原教旨主义者。

图10-11:Phil Collins. They Shoot Horses. 2004

阿图尔·米耶夫斯基(Artur Żmijewski)的《他们》(Them,2007)提供了一个更令人不安的叙事,与其说是关注图像,倒不如说是关注图像在强化意识形态对抗中的作用。这位艺术家在华沙为四个不同群体开设了一系列绘画工作坊:天主教会的女士们、年轻的社会主义者、年轻的犹太人和波兰民族主义者。他让每个群体都抽象地画出了自己的价值观,并印在他们接下来要穿的T恤衫上。然后,米耶夫斯基鼓励小组之间对彼此的画做出回应,并在他们认为合适的时候修改图像。整个工作坊在进行初期,小组成员们的行动都是温和的,比如剪开教堂的门,使建筑更加开放。但后来却演变得愈加暴力,最终陷入到爆炸性的僵局之中——在图像上涂抹、放火,互相攻击、甚至用胶带封住其他参与者的嘴。正如米耶夫斯基的许多影像作品一样,这位艺术家在这场工作坊中扮演着模糊的角色,我们永远不清楚他的参与者在多大程度上是出于自愿,还是被引导,以满足艺术家事先计划好的叙事需求。这些看似行动自发开始,但是米耶夫斯基还是构建出参与者此后行动的结构脉络,记录下他们之间不断升级的冲突,将其剪辑成一个完整的叙述。这部作品在华沙第一次放映后,许多观看者对这种悲剧性的表演方式感到愤怒,认为这个工作坊的结局是一种无法消除的对立[20]。然而,相较于制作一部忠实的纪录片,米耶夫斯基这样的艺术家更热衷于构建一部以现实为基础的叙事作品,去表现一系列社会冲突。《他们》对集体认同,以及图像在塑造集体认同中的作用进行了尖锐反思,同时也讲述了一个残酷的寓言——意识形态的差异如何被生硬地转变成无法解决的沟通。

图12-14:Artur Żmijewski. Them. 2007

这类表演作品的历史渊源很复杂。一方面,它与同时出现的纪实电视(reality television)有着密切关系,纪实电视伴随着20世纪90年代电视记录片(documentary TV)的消亡以及美国小报电视(tabloid TV)的成功发展而来[21]。与纪实电视一样,这一类型的表演也根植于60-70年代出现的观察式纪录片(observational documentary)、模拟式纪录片(mock documentary)、以及表演性纪录片(performative documentary)传统[22]。尽管意大利新现实主义电影,特别是罗伯托·罗塞利尼(Roberto Rossellini)以后的电影,也尝试将非专业演员纳入次要角色,以拓展当时被视为现实主义的艺术边界,但是当代艺术家独特的创作手法更能与彼得·沃特金斯(peterwatkins)这样的特殊电影导演相提并论。沃特金斯的早期作品使用非专业演员、手持摄像机和严密的叙事框架来探讨有争议的社会和政治问题,例如1966年的电影《战争游戏》(the War Game)中探讨核攻击造成的后果[23]。沃特金斯是当代艺术家的一个恰当的参照对象,不仅仅是因为他的拍摄主题以及对业余表演者的使用,更有如下原因:首先,沃特金斯的电影远远超出主流电影的常规长度(《公社》La Commune,2001年,8小时);其次,他经常在叙事中把摄像机作为表演者,即使故事发生在电影发明之前的某个时期,例如,电影《公社》里,主角们正在接受一个关于1871年事件的电视采访。

我们可以从上述概览中看到,我所说的“委派表演”在当代艺术的迭代中(从现场装置到构建情景)给身体艺术传统带来了明显的压力,尽管身体艺术从20世纪60年代就在开始进行尝试。当代的表演艺术并不一定会优先考虑表演的现场性或是利用艺术家自己的身体,但是却尝试了许多调和方式,比如委派和重复;同时,它们通过展示来自特定社会群体的非专业表演者,来强调即时性。另外,如果说60-70年代的身体艺术创作是快速且廉价的(因为艺术家自己的身体是最便宜的材料形式),相比之下,今天的委派表演往往是一场奢侈游戏[23]。这说明身体艺术主要发生在西方,艺术博览会和双年展是其最早进入大众消费的场所之一。杰克·班科夫斯基(Jack Bankowsky)创造了“博览会艺术(art-fair art)”一词,用来指定一种表演模式,在这种模式中,艺术博览会的壮观和经济背景是作品意义的重要组成部分,艺术家的视角提供了一个有趣的碰撞点[25]。班科夫斯基的许多作品都是委派表演,弗里兹艺术博览会是这类作品的重要孵化器,Elmgreen & Dragset将柏林画廊Klosterfeld的展位扩展了一倍,并配上同样的艺术品和相似的经销商(2005年);吉安尼·莫蒂(Gianni Motti)的作品《先发制人行动》(Pre-emptive Act ,2007年)里,一名警察用瑜伽姿势冥想;或者是卡特兰的错误画廊(Cattelan’s Wrong Gallery)的众多表演,比如保罗·皮拉(Paola Pivi)的《100个中国人》(100 Chinese,1998-2005年),100个穿着相同服装的中国人站在画廊的展位上。

图15:Paola Pivi. 100 Chinese. 1998–2005.

曾经,表演艺术试图通过将艺术作品分解成短暂的事件来打破艺术市场,但如今,非物质化和谣言已成为两种最有效的炒作形式[26]。表演激发了媒体的关注,《卫报》的年度副刊《弗里兹艺术博览会》的众多封面,以及最近围绕阿布拉莫维奇为拉莫卡盛会(LA MOCA gala)设计的“人体餐桌装饰”引发的争议:85名表演者被支付150美元,跪在旋转的“懒散苏珊”桌子下面,他们的头突出在上面,成为食客们眼中的明星[27]。尽管这个项目似乎是阿布拉莫维奇进入自我模仿领域的一个明显的例子(显然是无意识的),但我想说的是,并不是所有委派表演的案例都应该被贴上“艺术博览会”或“晚会艺术”的标签。出色的委派表演作品能为表演者和观众提供更尖锐、更多层次和更令人不安的体验,这使得对这些作品所进行的任何马克思主义批判都站不住脚。

作为劳动和娱乐的表演

正如我所指出的,委派表演的可重复性(无论是作为现场事件还是作为循环影像)都是1990年以来表演艺术市场的核心,使其能够被机构和个人买卖,在许多场所进行重组和重新演出[28]。这种趋势与整个经济中的管理变革齐头并进,为这类作品提供了一个与上述艺术史相似的经济谱系。这一切都并非巧合,“外包(Outsourcing)”劳工在20世纪90年代初成为商业热词:从客户服务呼叫中心到财务分析,将重要但非核心的业务大规模剥离给其它公司。随着全球化的发展,“离岸外包(offshore outsourcing)”成为一个较为负面的术语,指的是利用国际间巨大的工资差异,在发展中国家使用雇佣劳动力,或是创办“虚拟公司”。商业理论家将外包视为利润最大化的工具。在美国,这引发了一些争议,因为外包威胁了国内就业人数(以及安全)。对于那些对全球化持怀疑态度的人来说,外包只不过是一个法律漏洞,它允许国内和跨国公司免除自己对不受监管和剥削性劳动条件的法律责任。奇怪的是,大多数英国外包商都强调信任的重要性:公司把产业链的某一环节委派给另一家公司,两家公司之间承担着共同责任所带来的共同风险和利益。从目前的学术研究来看,几乎所有教科书都同意外包的主要目的是“提高绩效”(这里理解为利润)。但也有重要的区别:如果商业外包的目的是降低风险,那么艺术家则经常将外包作为一种增加不可预测性的手段,即使这意味着作品可能会面临彻底失败的风险[29]。

20世纪90年代经济和艺术领域的外包同时兴起,但这并不意味着后者与前者存在共谋关系,尽管委派表演的繁荣似乎与2000年的艺术品市场泡沫同时出现,而与此同时,服务业正日益依赖于对人的专业技能的整合[30]。如今,表演和商业都重视招聘,在许多情况下,寻找合适的表演者的任务被委托给策展人,策展人发现自己正在成为人力资源经理(负责谈判、安排轮班和拟定合同)。尽管每个表演者都具有独特的特质,但同样可以被无限替代:由于当代表演越来越倾向于在展览期间展出,因此轮班工作就变得必要了。即使现场表演给观众带来的冲击力仍然存在,但艺术家往往也不太重视单次表演是否惊心动魄。表演作为一种持续性的存在进入“美术馆时间”,在展览期间进行每天8小时的表演,而不是像剧场一样,把时间分配给几个紧张的小时。今天的表演艺术,与其说是一个反壮观(anti-spectacular)的即时性问题(就像20世纪60年代的情况一样),不如说是劳工不稳定的证据。艺术家们所做的事情,更像是在维护这种经济体制,而不是挑战它。

如果说我有些过分强调这些经济变化,那是因为它们不仅为当代艺术提供了背景,而且影响了我们对当代艺术的接受。金融交易对实现委派演越来越重要,任何组织过这类展览的人都可以证实表演者的合同工资是表演类展览中最大的支出,其运作方式与传统艺术的运作方式相反。正如塞加尔所指出的,理查德·塞拉(Richard Serra)的钢铁雕塑展出时间越长,其安装成本就越低,而塞加尔自己的表演类作品展出时间越长,其成本却越高[31]。但是,尽管经济对委派表演的中心地位以及其持续时间产生了影响,但艺术家很少明确指出这些财务交易中的具体问题,往往是凭借默契去处理。另外,与戏剧、舞蹈和电影不同的是,在这些领域中,表演者与其所付出的劳动之间有着悠久且确定的规则,而当代艺术直到最近都是比较艺术化的,建立在单一的(而且基本上是无偿的)“艺术家-表演者”的浪漫人格之上。过去二十年以来,表演艺术才“产业化”,开始从“节日空间”向“博物馆空间”转变,这带来了大量的表演者、以及工会化的报酬方式和越来越多的观众。这些趋势都意味着当代艺术越来越多地存在于一个类似于戏剧和舞蹈的合作领域之中,尽管这个领域对个人作者的艺术价值有所保留。(例如,戏剧作品的署名照片没有很好的市场。)

近年来最成功的展览项目之一——法国策展人皮埃尔·巴尔勃朗(Pierre Bal Blanc)所策划的为期三天的巡回展览《活的货币》(法语:La Monnaie Vivante,英语:The Living Currency),就解决了表演与经济之间的矛盾。这个不断变化的表演实验于2006年在巴黎首次开始, 随后在鲁汶(2007年)、伦敦(2008年)、华沙(2010年)和柏林(2010年)举行[32]。展出的大多数作品都是委派表演,来自不同的年代(从1960年代到今天)和国家(从东欧和西欧到北美和南美)。《活的货币》让对“零度”舞蹈感兴趣的当代编舞家与视觉艺术表演直接对话,例如Compagnie les Gens d'Tuterpan(安妮·维吉尔和弗朗克·阿佩雷特,Annie Vigier和Franck Apertet)和普林茨·戈兰(Prinz Gholam)。在策展上,《活的货币》的独特之处在于将表演重叠在同一个空间和时间里(展览和节庆的结合);这种形式在不同的表演之间以及在表演者和观众之间形成了一种强烈而不断变化的接近感,表演者与观众占据着与作品相同的空间并在其中活动。例如,2008年在泰特现代美术馆涡轮厅桥上进行了持续不同时间的表演,从萨尼亚·伊维科维奇(Sanja Iveković)六小时的现场装置作品《传递事实,制造眼泪》(Delivering Facts, Producing Tears,1998-2007年)到劳伦斯·韦纳(Lawrence Weiner)转瞬即逝的作品(向墙上开*,然后将一杯海水倒在地板上)。其中一些有价值的作品在陈列上会被并置,例如圣地亚哥·塞拉(Santiago Sierra)的《八个人面对一面墙》(Eight People Facing a Wall,2002)作为Tania Bruguera的《Tatlin's Whisper#5》的背景,而《Tatlin's Whisper#5》又围绕着由Vigier和Apertet编舞的六名舞者摆出各种姿势,任由口水流到地板上。

图16-17:The Living Currency展览现场,2006年

巴尔勃朗的展览标题取自皮埃尔·克洛索夫斯基(Pierre Klossowski)于1970年出版的一本无法逾越的同名书,他在书中主张经济和欢愉(pleasure 、jouissance)之间的融合,而不是将它们视为独立的领域。他书名中“活的货币”指的是人类的身体。在对傅立叶和萨德的分析基础上(尤其是在1967年的《费罗索夫斯基的哲学》一书中),克洛索夫斯基的文本是围绕着这样一个前提来组织的:工业机械化引入了新形式的异化和欢愉[33]。克洛索夫斯基将异化(译注:原文perversion一词,直译为变态、扭曲。本文统一翻译为“异化”)定义为:当人类意识到生殖本能与快乐("肉欲的情感")之间的区别时,就会发生分离(译注:分离理解为异化、变态)。这种原始的异化将人类与机械区分开来,但随后它又被制度所占有和控制,作为组织生产过程的一种方式,以达到特定的、高度监督的目的[34]。因此,工业正在进行一种反常行为(将人类行为简化为一种功能性的工具,只专注于做一件事),同时又将一切超越这种功能性姿态的事物当做反常行为驱逐。克洛索夫斯基认为,艺术正在这个过度领域中消亡,因为它不是功能性的。但事实上,艺术也应该被视为一种工具,因为它具有补偿性,可以创造出新的体验[35]。洛索夫斯基打破了“使用”与“不使用”之间的区别,认为功能性与非功能性、工业生产过程与艺术创作过程都是兼具欲望(libidinal)和理性(rational)的。人类是“活的货币”,金钱是纵欲享乐与制度世界之间的中介。

巴尔勃朗用这一理论来解释表演艺术,他认为20世纪70年代产生“开放形式”(译注:指委派表演)的动因是工业体系的颠覆或逆转,工业体系本身就是一种“异化”的形式[36]。因此,今天的艺术家们正在重新定义这一越轨行为,他们一方面对身体的物化提出双重诉求,另一方面又把这种物化投射在另一对象上,巴尔勃朗用“生命/物体”和“无生命/身体”这两组对立的词语来概括。《活的货币》展出作品绝大多数都是委派表演并不是一件巧合,但巴尔勃朗将这些委派表演与概念艺术(如韦纳Weiner的作品)以及更明显的参与性作品(如Lygia Clark的Caminhando[1963]或Franz Erhard Walther 70年代的钢铁站立作品)陈列在一起,就模糊了不同类型参与性艺术之间的差别。正如《活的货币》在其影像文献中所强调的那样,这些作品中较新的所谓“剥削”艺术作品被放置在早期作品旁边。这提醒我们,西蒙妮·富蒂(Simone Forti)的《哈德尔》(Huddle,1961)里的舞者也曾因为他们的身体劳动而获得报酬。这种将不同年代、类型的作品(参与式、概念性、戏剧性、舞蹈性)并置的方式也被称为交互被动(interpassivity,而非互动interactivity。译注:交互被动性是在存在潜在的交互性的情况下的被动性状态。Robert Pfaller自1990年代以来就发展了这一理论,解释各种文化现象,以消费和享受的授权为中心,回答诸如人们为什么录制电视节目而不是观看电视节目?为什么有些康复中的酗酒者乐于让其他人代替他们喝酒?为什么仪式机器可以代替信徒祈祷等问题)。因为这是大众媒体和信息社会所采用的主导模式。巴尔勃朗认为,他所展示的所有作品都显示了个人行动是如何屈从于经济和社会关系的,以及这些规则是如何在娱乐业的传播和接受中被解析出来的(“交互被动性interpassivity”揭示了互动性所掩盖的内容,即承认了对用户的依赖性;相比之下,互动性给人的印象是主体掌握了他自己的语言”)[37]。换句话说,交互被动性是市场的秘密语言,它将身体退化为物体,也即艺术家用来反思这种退化的语言。

巴尔勃朗自身的经历对这个项目开发并非不重要,他曾在费利克斯·冈萨雷斯·托雷斯(Felix Gonzalez Torres)的作品《无题》(“Untitled”,Go-Go Dancing Platform,1991)中有两个半月演出经验。在这件作品中,一位衣衫褴褛的男性戴着耳机,在展览期间每天至少5分钟在布满灯泡的极简主义讲台上跳舞[38]。巴尔勃朗在完成这项工作一个月后感到沮丧,这给他提出了许多问题,这些问题只有在他后来遇到塞拉的表演时才得到解答[39]。与《活的货币》里许多艺术家一样,塞拉似乎在思考社会和经济机构在多大程度上确保了异化行为的胜利。对于巴尔勃朗来说,艺术作品和资本主义的区别在于,艺术家们将“异化”的权力据为己有,以创造出被重新定位的多重角色(而不是工业化的单一角色)。因此,他们提出了新的越轨形式引起观众思考。正如巴尔勃朗建议的那样,在委派表演中,两种类型的“异化”行为发生了面对面碰撞:一种是由机构行使并作为规范呈现的异化,另一种是由艺术家使用的异化行为,这两种行为似乎都显得很反常。

图18-19:Felix Gonzalez-Torres, “Untitled” (Go-Go Dancing Platform) (1991)

异化与真实

克洛索夫斯基可以说是法国理论界的一座桥梁,连接起巴塔耶、拉康以及后来的一代思想家,比如包括利奥塔、鲍德里亚和福柯,他们都分别从克洛索夫斯身上汲取了欲望经济(libidinal economy)、拟态(simulacrum)和制度话语(institutional discourse)等思想。在克洛索夫斯基看来,萨德(Sade)的异化行为与所有规范的价值观和结构(包括理性和伦理)背道而驰,但是,我们却很难确定克洛索夫斯基与他所描述的制度之间的关系[40]。克洛索夫斯基似乎是想通过“活的货币”来思考人们如何在工作中异化并最终享受自己的异化,但他对工业化劳动的引用却显得有些过时。《活的货币》出版于1970年,当时正值卢克·博尔坦斯基(Luc Boltanski)和伊芙·恰佩罗(Eve Chiapello)所认定的资本主义从第二阶段迈向第三阶段的过渡时期:从一种由管理层组织的、工人感到被剥削和未实现的工业化劳动模式,转变为一种以项目为基础的连接模式,在这种网络结构中,工人虽然受到了更大的剥削,但却从中感到更大的成就感和自主性。如果说,第三阶段的资本主义以精心设计的自我剥削为标志,那么克洛索夫斯基对我们在劳动中感到异化快乐的理解也许更有意义。

图20:克洛索夫斯基,1905-2001,法国作家、翻译家、艺术家

按照克洛索夫斯基的逻辑,仿佛被委派的表演者把自己放在萨德(Sadean)的位置,因为他们从经验中可以知道,这种剥削和自我展示本身就是一种快乐[41]。但是仅仅指出委派表演“物化”了参与者还远远不够。在萨德看来,这种解读并不能证明参与者享受自己从属于艺术作品时产生的快乐,也不能解释观众观看时的乐趣从何而来。这种偷窥和被偷窥的交织是皮埃尔·祖卡(Pierre Zuca)在克洛索夫斯基的第一本出版物副刊奇幻插图的核心(其中两名男子和一名女子正在进行施虐受虐行为),这对于重新思考委派对观看、或表演者感受到愉悦的影响很有帮助。(近期这种相互愉悦的最残酷的图像是塞拉的双通道影像作品《Los Percendos》(2010年),展示了不同种族和性别的夫妇之间一系列近乎工业化的**行为。)

因此,克洛索夫斯基的著作带领我们走出20世纪60年代遗留下来的某些知识分子的立场僵局:一方面,他论证了社会是由一整套制度和纪律约束决定的(法兰克福学派,结构主义),另一方面,他论证了主体永存的生命力和能动性正在持续颠覆和破坏这些限制(后结构主义、德勒兹、加达利)。克洛索夫斯基要求我们建立一个更复杂的自由意志网络,这需要的是不断协商与重塑,而不是瓦解已有的立场。这种建构与委派、特殊与普遍、纪实与编排、偷窥与被偷窥之间的张力,是审视委派表演所具有的美学效果和社会意义的关键。

图21:克洛索夫斯基绘画作品:GULLIVER MARCHANDANT ROBERTE-1988年,1988年

虽然艺术家将权力委派给表演者(在明确规则的前提下赋权),但授权并不仅仅是一种单向的、向下的姿态,表演者也同时向艺术家进行委派:表演者因其对社会现实的了解,从而对表演的真实性进行着担保。传统眼光看来,艺术家总是因为只处理了表象问题而被否定。因此,委派表演通过重新定位真实性的主体,使作品的关注点从单一的艺术家个人(以往的裸体、面具、中弹等形式)转移到表演者集体上来,这些表演者代表着真实的社会政治问题(无家可归、种族、移民、残疾等),艺术家将真实性外包,这样,表演者就能提供更生动、且未经名人滤镜破坏过的真实。

同时,这部作品所唤起的现实主义显然不是回归到被阿多诺和后结构主义所瓦解的那种现代主义真实性之中。通过设置一个不可预测的情境,艺术家们产生了一种具有高度定向性的真实形式——将作品的控制权委派给表演者,从而瓦解掉单一的作者身份;这些表演者赋予项目以现实性保证,这种现实性通过一个无法精确预测结果的、高度自主的情境来实现。在从事件中夺回艺术性的过程中,艺术家既放弃了、又获得了权力。他们同意暂时失去对作品的控制,但是在表演完成后,还是最终由他们去定义、选择、传播表演者们的表现[42]。真实性被引用,随后又被质疑和重新表述。特定的社会群体成员既是个体化的,又具有象征性;既是鲜活的,但同时又具有代表性;既是被控制的但又具有自主性。

同时,现实总是向我们证明,表演者们总是会超出他们在招募时被定义的类别。因此,使用“业余者”是必不可少的,因为他们确保了委派表演永远不会具有专业表演天衣无缝的特征,保留出允许风险和模糊存在的空间(可与贯穿二十世纪的偶发艺术相媲美)。然而,这种“业余”却激起了强烈的道德谴责,这说明制度上的异化已经被内化、被习以为常,而艺术家的异化行为却让人无法接受。这套说辞背后的逻辑其实是一种拜物教式的否认——“我知道社会都在进行剥削,但我希望艺术家们能成为这一规则的例外”。当艺术家们把我们每天经历的制度约束变得可见,并以此创造出体验性的愉悦时,其结果便会是一种道德上的困惑。然而,造成这种困惑的原因也可能如克洛索夫斯基的分析一样,来源于欢爽和“工具”。不过,如果这些艺术作品中呈现的快感与我们在自娱中所获得的快乐相似,那就没有值得想象的空间了。

在情境中表演

现在应该很清楚了,我试图提出一种对委派表演更复杂的理解,而不是由马克思主义的物化理论,或是植根于实证主义、实用主义和社会改良禁令当中的当代批评话语所提供的理解方式,因为所有上述理论都将委派表演简化为标准的政治正确问题。这些艺术姿态下的异化欢愉提供了另一种关于资本主义对个人商品化的认识形式,特别是当参与者和观众似乎都在享受本应从属于作品的表演者们的越轨行为时。如果我们不想陷入仅仅谴责这些作品是资本主义剥削的重复陷阱当中,那么就必须不再将艺术视为一个与当代劳动无缝衔接的部分,而应当将其视为提供特殊体验的空间。在这个空间里,规则被悬置,并以异化的方式为快乐服务(一个与萨德BDSM性爱空间无异的地方)。与其将艺术视为一种可以根据预先设定的道德标准进行评估的社会组织模式,不如将这些概念化的表演视为恰当的艺术构思。这并不是说艺术家对道德伦理不感兴趣,只是想指出道德是任何合作式艺术的基础。根据作品的准备阶段就来判断一件作品的好坏,无疑是忽视了艺术家的独特之处,忽视了艺术家的做法将如何产生具体的美学价值,甚至会忽视艺术家们可能难以直接表达的那些更复杂的问题[43]。

那么这些更复杂的问题是什么?艺术家选择用人作为媒介的原因有很多,比如将日常行为重构为表演来挑战传统的艺术标准;让某些特殊社会群体被看见,并使其更复杂、更直接、更真实;引入偶然性或不可预见性到艺术创作中;对现场与委派、自发与编排、真实与虚构的对立进行质疑;或是审视集体身份的建构,并试探人们在多大程度上会超越这些身份…… 在委派表演最引人注目的例子中,这一系列自相矛盾的操作被付诸实施,阻碍了任何简单化的指责,即表演者被物化、被去除语境,并被附带其它属性。但是,我想说的是,这种只看到所谓顶层的委派,以及底层的被"剥削"的视角完全搞错了重点。更确切地说,它们之间的区别就像“博览会艺术”和那些为了讨论“物化”现象的作品,或者是为了展现“剥削”本身的作品之间的区别。从这个角度来看,艺术作品中偶尔伴随着对社会身份肤浅化还原的风险(如“失业者”、“盲人”、“儿童”、“铜管乐队演奏者”等),这种风险应该始终与其想要抗衡的媒体主流表达模式相对立[44]。对我来说,这就是众多“博览会艺术”的简单姿态与那些令人产生思考的作品之间的分界线,那些只重视姿态的作品不仅利用了当代的劳动制度,而且通过展示不受关注的群体,扰乱了我们与他们的关系。诚然,在最坏的情况下,委派表演呈现出的是经过设计的舞台现实,而非矛盾本身。但在好的情况下,委派表演会制造出颠覆性的事件,证明观众和表演者之间存在着共同的社会现实。这不仅挑战了关于娱乐、劳动和道德的固定思维方式,也挑战了我们今天所继承的理解这些观念的知识架构。

注释:

1.当然也有例外,比如Cildo Meireles雇了五个“保镖”24小时看守他的易燃雕塑Fiat Lux,或者Sophie Calle雇了一个侦探跟着她(《侦探》,detective,1980)。这些作品与近期委派表演作品之间的区别在于被雇佣者的参与程度不同——雇佣工人的身份在多大程度上成为艺术作品的中心和观众可见的部分。

2. 我将不讨论复演的表演作品,尽管它们通常覆盖相似的领域(例如,请参阅,2010年在MoMA和Tania Bruguera回顾展上的Marina Abramović,以及Neuberger艺术博物馆的Tania Bruguera,或由Haus der Kunst发起的Allan Kabrow“艺术即生命”欧洲巡演,慕尼黑,2006年)。复演,就像委托表演一样,随着表演艺术的制度化而加速,这促进了表演作品的可收藏性。对“复演Re-enactment”现象进行总结的文章,见Life, Once More (Rotterdam: Witte de With, 2005).

3. Cattelan在1990年的其他作品也围绕着艺术家身份置换展开。例如,1992年的《Super Noi》由50幅艺术家的画作组成,这些画作以他的朋友和熟人的描述为基础,并由警察肖像素描师绘制。在这里,描述和制作的行为都被委托给了一种艺术家,而这种艺术家的技能在当代艺术市场上通常不被重视。

4. Francesco Bonami, in Maurizio Cattelan (London: Phaidon, 2003), p. 58.

5. 值得注意的是,Deller的合作现已成为Fairey乐队曲目的一部分,并出现在他们的网站上。See faireyband.com (accessed May 15, 2012).

6. 在Sierra的每份出版物中,都用黑白照片、作品名称、简短的说明解释了表演的地点和时间,并说明了参与者的报酬。Sierra最近的作品更具有轰动性,但是没有突出报酬问题。

7. 经常提到的一点是19世纪末和20世纪初世界博览会上的“人种学奇观”,如1878年和1889年巴黎世界博览会上的nègre村。这些活动宣传了法国的帝国使命,并对 “原始”艺术的热情产生了影响。参见Burton Benedict, "International Exhibitions and National Identity," Anthropology Today 7, no.3 (June 1991), pp. 3(1991年6月),pp.5-9。本尼迪克特指出,“1931年的整个殖民博览会就是一场戏剧表演”(第7页)。

8. 在这里,我们还可以考虑总部设在柏林的表演团体Rimini Protokoll,他们使用 "日常生活中的专家 "作为表演的基础,如Soko São Paulo(2007年,使用巴西警察)、Airport Kids(2008年,使用在三个或更多国家生活过的儿童)或Deadline(2003年,包括一名火葬场雇员、一名法医、一名石匠和一名花匠)。

9. 塞格尔使用这个词,并不是要指情势主义国际(Situationist International)的构造情势。

10.参见doragarcia.net,查看《信使》每次更新的记录日志。由于在集市上展示的大型海报,游客们知道了这些表演,尽管普通观察者永远不会知道这些遭遇的结果。该作品是根据一位前东德间谍的回忆录改编的,他曾利用有魅力的年轻男特工勾引波恩的寂寞女秘书,以此来获取机密信息。

12.García承认Augusto Boal的影响,但拒绝接受他关于艺术应该在政治上有用的假设。给作者的电子邮件得知,2010年12月22日。

13.Alison Knowles的《做一份沙拉》(Make a Salad ,1962)或《你选择的鞋子》(Shoes of Your Choice ,1963)。在前者中,艺术家做了一份大沙拉供观众食用;在后者中,她邀请人们举起自己的鞋子,并和观众交流此事。

14. Satisfyin’ Lover has also been performed with as few as thirty and as many as eighty-four people. Forty-two was the number of “friends” that the choreographer had during a residency in Salt Lake City. (Steve Paxton, email to author, June 21, 2010.) For a full score and instructions to performers, see Sally Banes, Terpsichore in Sneakers: Post-Modern Dance (Middletown, Conn: Wesleyan University, 1987), pp. 71–74.

15. Steve Paxton, Satisfyin’ Lover (1967), in Banes, Terpsichore in Sneakers, p. 74. See also Sally Banes, Democracy’s Body: Judson Dance Theater, 1962–1964 (Durham, N.C.: Duke University Press, 1993), p. 137; Jill Johnston, “Paxton’s People,” Village Voice, April 4, 1968, reprinted in Jill Johnston, Marmalade Me (New York: Dutton, 1971), p. 137.

16. Rainer, cited in Chrissie Iles, “Life Class,” Frieze 100 (June–August 2006).

17. Creed, cited in Charlotte Higgins, “Martin Creed’s New Piece for Tate Britain: A Show That Will Run and Run,” Guardian, July 1, 2008. Creed’s Ballet (Work No. 1020) (2009) involves five dancers restricted to using the five core classical ballet positions, each of which is ascribed a musical note.

18. For example, at “Art in Politically Charged Places” (Photographers Gallery, London, December 13, 2004) and “Public Time: A Symposium” (Modern Art Oxford, May 25, 2006).

19. Sidney Pollack的电影《他们射杀马匹,不是吗?(They Shoot Horses, Don’t They? 1969年)讲述了一些慈善演员参加大萧条期间举行的舞蹈马拉松比赛的故事。这部电影预示了当代电视真人秀文化,在这种文化中,参与者对名声和财富的追求与商业剥削无缝对接。

20. See the transcript of this discussion in Claire Bishop and Silvia Tramontana, eds., Double Agent (London: ICA, 2009), pp. 99–106. Żmijewski is clear about his authorial role: “You can say I decide where the plot is to begin—and life takes it from there. Only this means a loss of control, or only partial control over the course of events. Therefore the answer is that things always get out of control—I do not know what the film is going to look like, I do not work with actors that imitate reality. I h**e no script. My protagonists are unpredictable and their beh**iour is beyond my control. It is ***oyage into the unknown. There is no plan—no script—I do not know where the trip ends.” Żmijewski, in “Terror of the Normal: Sebastian Cichocki interviews Artur Żmijewski,” Tauber Bach (Leipzig: Galerie für Zeitgenössische Kunst, 2003), p. 112.

21. Annette Hill, Reality TV: Audiences and Popular Factual Television (London: Routledge, 2005), p. 17. Hill notes that “reflexivity, performance, and the boundaries between fact and fiction are all hall- marks of reality programming” (p. 20).

22. For a discussion of these categories, see Jane Roscoe and Craig Hight, Faking It: Mock- Documentary and the Subversion of Factuality (Manchester: Manchester University Press, 2001). Observational documentary emerged from 1960s “direct cinema” (U.S.) and cinem***erité (France) and from “fly on the wall” television (U.K.) in the 1970s. See Hill, Reality TV, p. 20.

23.Watkins在Alan Rosenthal的《战争游戏》(the War Game)、《行动中的新纪录片》(Berkeley:University of California Press,1971)第151-63页中描述了招募参与者的过程,和传统电影演员比起来,这一过程与视觉艺术更为相似。

24. 表演是“一种民主的模式,在这种模式下,没有获得艺术学位或没有足够的资金来制作画室艺术进行展览的年轻艺术家可以很快地向社区中的其他艺术家展示他们的作品。” (Dan Graham, “Performance: End of the 60s,” in Two-Way Mirror Power: Selected Writings by Dan Graham on His Art, ed. Alexander Alberro (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1999), p. 143).

25. Jack Bankowsky, “Tent Community,” Artforum (October 2005), pp. 228–32.

26正如Philip Auslander所说,“尽管有这种说法。表演的消逝使它能够逃避商品化,正是表演的消逝赋予了它文化声望的价值。”Auslander, Liveness: Performance in a Mediatized Culture (London: Routledge, 1999), p. 58. 他继续说:“即使在我们的超媒介化文化中,现场事件所附加的符号资本也远比媒介化事件多得多。”

27. 伊冯·雷纳(Yvonne Rainer)写了一封致LA MOCA的投诉信,谴责这种“剥削”和“怪诞的景象”让人想起帕索里尼(Pasolini)的《莎洛》(Salò,1975年)。See “Yvonne Rainer Blasts Marina Abramović and MOCA LA,” The Performance Club, theperformanceclub.org/2011/11/yvonne-rainer- douglas-crimp-and-taisha-paggett-blast-marina-abramovic-and-moca-la (accessed April 27, 2012).

28.泰特美术馆在2002年任命了一位表演策展人,而MoMA则在2006年成立了一个媒体部(从电影中分离出来),2009年改名为媒体和表演艺术部。蓬皮杜中心从来没有设立过行为策展人,也没有将其视为一个可能的部门,因为它一直归属当代艺术管理 。Bernard Blistène, email to the author, August 17, 2010.

29.在 “双重间谍 Double Agent ”展览(ICA伦敦,2008年)中,Mark Sladen 和我想委托Phil Collins创作一件新作品。他的提议是 "幽灵骑士"(Ghost Rider),涉及到雇佣一个幽灵作家写一篇关于幽灵作家的专题报道,这篇特写将出现在《卫报》上,署名是Phil Collins。结果,Collins认为这篇文章无论在语气还是内容上都不合适,因为鬼魂作家决定尝试模仿艺术家的语言和词汇,于是这篇专题没有付梓。

30. Luc Boltanski and Eve Chiapello h**e referred to the extraction of profit from the intangible uniqueness of a given place, person, or service as the “commodification of the authentic.” Luc Boltanski and Eve Chiapello, The New Spirit of Capitalism (London: Verso, 2007), p. 444. For a promo- tional take on the issue, see James Gilmore and B. Joseph Pine II, Authenticity: What Consumers Really Want (Boston, Mass.: Harvard Business School, 2007).

31.Tino Sehgal, in a discussion at the ICA, London, November 19, 2004.

32.Each version also experimented with a different venue: a mirrored dance studio (Paris); a theater (Leuven, Warsaw, Berlin); a gallery (Tate Modern’s Turbine Hall).

33. Klossowski refers to Sade’s La Nouvelle Justine: D’Esterval can only sleep with someone if that person also agrees to be paid. Valuing one partner (to the exclusion of thousands of others) is a kind of financial transaction. See Pierre Klossowski, La Monnaie vivante (Paris: Editions Joëlle Losfeld, 1994), p. 62.

34.换句话说,自工业化以来,“丰沛的情感 ”不再与灵动的艺术品挂钩,而是与肤浅的、大规模生产的商品挂钩,通过经济制度使情感得以外化和交换。

35.Klossowski, La Monnaie vivante, p. 12.

36.Pierre Bal-Blanc, in Elisabeth Lebovici, “The Death of the Audience: A Conversation with Pierre Bal-Blanc,” e-flux journal, February 13, 2010, **ailable at e-flux.com (accessed May 15, 2012).

37. Pierre Bal-Blanc, “Notes de mise en scène: La Monnaie Vivante,” p. 5; pdf **ailable at cacbretigny.com (my translation).

38. First shown in Gonzalez-Torres’s exhibi- tion Every Week There Is Something Different (May 2–June 1, 1991, Andrea Rosen Gallery, New York), Untitled (Go-Go Dancing Platform) was subsequently installed at the Hamburger Kunstverein, where Bal-Blanc took on the role of go-go dancer.

39. 在我所接触过的所有人中,令人吃惊的是,巴尔勃朗是唯一一个不喜欢他的表演时间的人。因为面对新的体验,通常的反应是享受。正如Joe Scanlan所指出的,参与者的享受常常延伸到妨碍他们对作品的批判性参与,从而导致一种斯德哥尔摩综合症,即他们对艺术作品的拥有者心存感激,而无法承认他们在艺术作品上投入的劳动缺乏回报。See Joe Scanlan, response to Don Byrd, letters page, Artforum (September 2010), pp. 54, 56.

40.克洛索夫斯基的《萨德我的邻居》(Sade mon prochain,1947)第二版修改了他早先对萨德的解读,以符合他的后天主教观。在后来的修订中,他认为萨德的性观念是普遍对立的,而不是对上帝的秘密肯定。See Ian James, Pierre Klossowski: The Persistence of a Name (Oxford: Legenda/European Humanities Research Centre, 2000).

41. “虐待狂如果不是自己首先经历了夹杂在痛苦与快乐之间受虐体验,就绝不会想到要从别人的痛苦中找到快乐” Gilles Deleuze, Masochism: Coldness and Cruelty (New York: Zone Books, 1989), p.

42. In general, much more attention needs to be paid to the modes in which this representation is figured—whether huge Cibachrome prints, in the case of Vanessa Beecroft, or short documentary videos in the case of Żmijewski—rather than dismissing artists out of hand for exploitation.

43. 总的来说,无论是Vanessa Beecroft的巨大Cibachrome版画,还是Żmijewski的短篇纪录片。我们要做的是更多地关注这种表现模式,而不是为了反对剥削而随意指责艺术家。

44. Phil Collins在 Return of the Real (2006–7) 中非常清楚地表明,纪实电视依靠的是将参与者无情地塞进陈词滥调的叙事中,使其符合定型的角色设定,旨在吸引大量观众。

原文标题:Delegated Performance: Outsourcing Authenticity

发表信息:OCTOBER 140, Spring 2012, pp. 91–112. © 2012 October Magazine, Ltd. and Massachusetts Institute of Technology.