来源:美术馆的小泡芙们

“观察 —— 蓬皮杜中心新媒体典藏展”,是蓬皮杜中心与西岸美术馆合作展陈项目的首场特展,该展呈现了十五位重要新媒体艺术家的作品,时间横跨影像艺术兴起至数码影像实验创作的当下。在展览闭幕之际,我们邀请到同济大学人文学院的赵千帆与陆兴华老师,进行了一次漫步于展厅中的对话式导览,透过三件代表性作品,展示了一次新媒体艺术与“抖音时代”视像,图像与身体彼此搏击的过程。在视像泛滥的“抖音时代”,如何警惕及拒绝我们的眼与心陷落在麻木的观与感中?被技术摆布,被图像玩弄?新媒体艺术所做的,正是寻找关于这些问题的答案。当你感到猛然被某些视像冒犯时,别急于离开,仔细辨别,也许这正是一次走入“心智间歇”的契机,在这个间隙中或许可以重新夺回自主的生命权力。

什么是新媒体艺术?

陆兴华:新媒体艺术发展很快,它与时俱进,以录像、计算机、网络、数字技术等最新科技成果作为创作媒介,更以媒体批判为形式来自我阐释、自我解构。在超媒体、流动、去中心化的协商、元形式下,新媒体艺术是一种超形式(hyperform)艺术,它是一种形式比内容变得快的艺术。媒体技术在今天纵向含纳了虚拟现实、交互现实的、可穿戴的材料、沉浸式现实、赛博空间增强现实等新面向。横向上,它追求媒介的综合性,常表现为多种媒介的混搭,在新媒体之外同时还可能利用雕塑、装置、绘画、行为等语言形式中的两种甚至多种,形成“新媒体+”,常呈现为复调式艺术媒介,走向跨媒介和全媒介。我们一般认为,新媒体是最多人使用、最普及的媒体,就是以手机屏幕的界面作为衡量标准的一种媒体。新媒体艺术是对大众在新的媒体现实里对生活的反思,媒体只是一个手段而已,图像是用来控制我们人的身体的,艺术家通过对媒体的使用来帮助我们大众用身体去重新去驾驭图像,新媒体艺术的创作就是以此作为展览的目标。

传统美术馆与新媒体艺术展览

之间为什么有冲突?

陆兴华:我们总假设,绘画、雕塑这样的展览是一种零度状态,在其中时间是静止的。而当安迪·沃霍尔(Andy Warhol)长达八小时之久的影像作品《帝国大厦》(Empire,1964)被搬进美术馆时,就将时间带进了美术馆,这意味着冲掉了美术馆的零度空间。

安迪·沃霍尔,《帝国大厦》截帧,1964年

新媒体艺术作品带来了时间,一件作品就占领了整个美术馆,美术馆这时就处于“投降”的状态。新媒体艺术把日常时间搬到美术馆,这就使得美术馆传统的功能,如绘画、雕塑这样的展出变得非常尴尬。反过来说,今天的新媒体艺术作品,其功能就是要改变我们当代的时间结构,甚至改变我们每一个人在展览中观看的时间结构。举个例子,2018年的上海双年展,新媒体作品总时长达到15个小时以上,一个观众可能需要五个下午才能看完所有作品,这就是今天新媒体艺术作品展出的现状。

辩证意象、操作性图像和散文电影

——《对位声唱》

陆兴华:这次西岸美术馆的新媒体艺术展览《观察》播放场景搭建一流,可以说是上海同类展览中史上最考究的一次,几乎每件作品都搭建了一个单独的观看空间。

我们眼前播放的是哈伦·法罗基(Harun Farocki)的作品,他是德国著名的艺术家,散文电影的重要代表人物。《对位声唱》(Counter-Music ,2004)这件作品,总共有25分钟,我来过三次现场,但据我观察停留在这个作品前的观众不到1/3,坐下来看完的观众几乎没有,可能最多5分钟。实际上,这部片子包含了很多思考,如果没有一个单独的观看空间,没看完整个影片结构,也就没能完成这个艺术家在引导我们对媒体现实所做的批判。摆在我们面前的,实际上是一个命题作文,需要我们观众去真正完成它。这是新媒体作品展出的真正意义。

关于这类散文电影的理论式展陈,我和赵老师都认为这是一个结构性的东西,是假设艺术家在批判媒体现实,邀请观众在这里也成为批判者。这个屏幕,似乎是一个写作文的本子,艺术家把很多语言和图像材料提供给观众,大家可以有自己的立场,可以拿这些材料来表达自己的观点——这是散文电影一个非常重要的作用,它仿佛在提供很多材料给你,要你自己来重新组织。如果观众不去组织,这个影像仍然是艺术家的,观众并未完成自己的批判。因此,观看新媒体作品的观众,他需要成为一个批判者,成为一个主动使用媒体的、看过作品后变得更强大的观众。

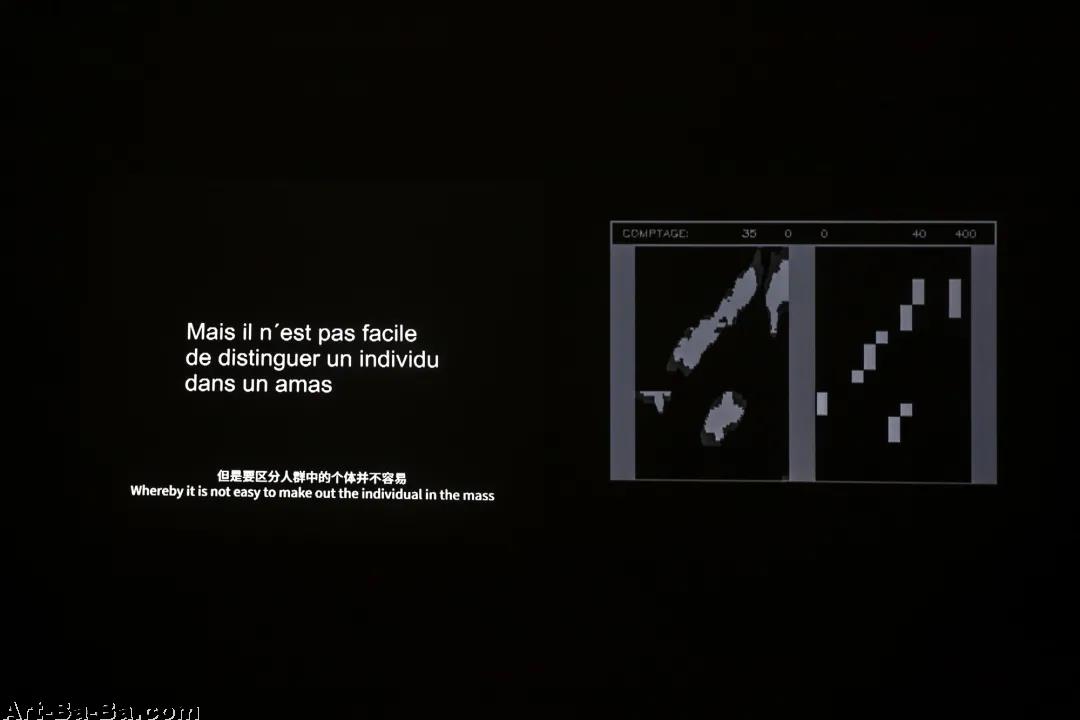

哈伦·法罗基,《对位声唱》截帧,2004年

赵千帆:陆老师和我之所以选择首先分析哈伦·法罗基的作品,是因为在这个展览里,它是相对而言具有一段完整“篇幅”的新媒体艺术作品,它采用录像作品的经典样式,比较符合我们对艺术作品、尤其是视频影像作品的期待。

哈伦·法罗基深受批判理论的影响,我们可以用***·本雅明(Walter Benjamin)一个很重要的概念来解读他。这个概念叫做“辩证的意象”或“辩证的图像”(Dialectic Image)。本雅明用这个概念表达的大意是资本主义社会也是一个媒体或者技术社会,它整体结构性的危机以及解决危机的可能契机,都会反映在这个社会可见的图像中。资本主义社会的运转依赖于它对自身矛盾的掩盖,这要求它不断再生产出符合自身准则的可见图像,包括日常生活中的各种景观,文化工业产出的娱乐产品,以及按照经典艺术史构造出来的可以完好地吸纳和变现为商业价值的艺术图像,这些在现代社会都同时是媒介图像。而本雅明想建立一种可以对这个社会有所呈现的可见图像、对社会的这个可见性层面进行批判性考察的视角。从这个视角出发可以看到他所说的“辩证的意象”。这个理论的前提是,在资本主义时代,同时也是新媒体时代,观看这个世界的立足点已经变了,它不应当再是传统意义上生活世界中的主体或个体的自然视角,它需要一个特定的社会理论来构建我们观看的立足点,而这个理论的构建又离不开社会理论家从艺术家和艺术作品那边获得的启发。因为按照本雅明所钟爱的波德莱尔的说法,艺术家是跟全社会打交道的人。新媒体艺术家,就是跟这个社会所生产的图像和可见性层面打交道的人。这个打交道的过程中,艺术家和理论家都同时怀着批判和变革社会的意向性,所以能发现“辩证的意象”,这时,社会所生产出来的图像被重新辩识,不再受它原来的生产机制的束缚或规定,而被纳入到观看者的革命性行动中来,成为重新理解和介入社会的契机。

刚才陆老师说到,很少人会耐心地观看这么一个其实篇幅并不长的作品。但如果有时间仔细看这个作品,会发现它有着精心的构思,剪辑、并置和配乐都包含着独特的修辞学和语法。比如它并置的两列图像,有时基本相同,但有成像模式上的略微差异,一种变体(variant)意义上的差异,这些图像都来自于监控和机器的镜头。机器所看到的,是我们日常视觉理解的一个变体或说变种。有的图像并置又形成一种反差,比如文字和图表,有的是节奏上的快和慢、视角上的宏观和微观的反差,有时候还加上配乐的对比等等。所有这些其实都要求一种结构性的、知性的观看。艺术家用这些精心选取和配置的画面,在构造一种诗性的结构。这种观看确实是需要一定程度的训练和耐心的。

赵千帆老师在导读哈伦·法罗基的作品

此外,两位老师也谈到哈伦·法罗基“操作性图像”(Operational Image)这一概念,它强调,图像是在我们社会的控制、操控过程当中被再生产出来的,它暗示观众也可以像艺术家一样,可以大胆地把监控图像当作材料来用,好比我们写句子那样,把它们当作一个个的词组,用在自己的批判式写作中,这样,图像对我们的捕捉能力就减弱了。“操作性图像”提供的一种诗性或是一种敞开的空间,希望让观者进入另一个可见性层面,很大程度上是提供给理论家和其他艺术家来看的,换句话说,是提供给围绕在艺术周围的一小群潜在积极分子来看的。另一方面,“操作性图像”这个概念的本意是说,图像是为了操作的目的由机器制作,而且是给机器观看的,图像的本来目的是操作性的,而不是观看性的。它其实在提示我们,观看本身也是一种操作,而不是像看古典艺术作品一样,让我们最终在看中陷入沉思(contemplation)。“看”本身就是一种操作,是一种对事物的介入,是构成我们社会的生产和装配过程中的一个环节,也是一次“行动”(operation)。

“心智间歇”、生命主权和观看的黑洞——《异体》

莫娜·哈透姆,《异体》,1994年

西岸美术馆 《观察》展展览现场

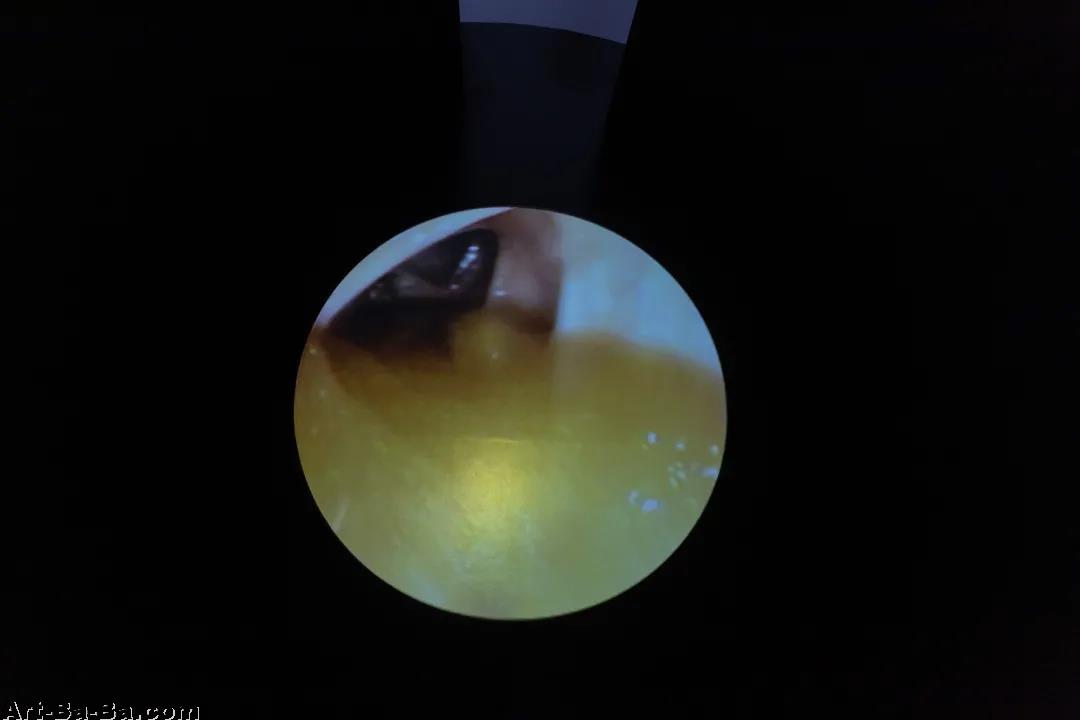

陆兴华:在上世纪90年代,实时的新媒体作品还很少见,从而法国女艺术家莫娜·哈透姆(Mona Hatoum)的作品《异体》(Corps éstrange,1994)在新媒体艺术史上显得非常重要。这个作品展现的是女艺术家自己身体内部的实时运行状况,既有图像,也有声音,对身体各种部位非常细微的表达非常震撼。展览也为作品搭建了一个非常复杂的结构,可以说是很豪华了。

那么在新媒体艺术作品中,一般观众观看的时候到底是以什么作为目标?像这样一个25分钟的作品,我们假设观众一开始是被动接受,到了12分钟的时候他开始主动了,相当于写作文,不是艺术家在写,他自己开始写了,那么我们认为这个时候他发生了一次“心智间歇”(intermittence)。“心智间歇”也是亚里士多德在《论灵魂》中对人的灵魂的定义:人是一种心智灵魂(noetic soul),会像河蚌一样间歇地张合,张开是很短暂的一会儿。即是说,人的意识在大部分时间里是混浊的,只有短暂的时间中才是清醒的,而且人跟神不一样,人经常会走神,在观看这25分钟的作品时,可能有24分钟都是糊里糊涂的,但是可能在一分钟或者十秒钟之内,会突然发生一个逆转,从而现实和观看者之间的关系好像颠倒过来了。我们认为艺术家在新媒体作品中正是追求这个在观众身上发生的效果,我们把这看作是新媒体艺术作品的展出目标,所以我们才需要花这么多钱,去搭建这么复杂的结构,这是为了帮助观众去获得一小会儿的“心智间歇”。

同时这个作品让我们想起在欧洲非常重要的关于艺术家和生命政治关系的讨论。简单来说,国家是一种生命的权力在压迫我们的身体,而艺术家要把身体受到的压迫表达出来,这个行为是具有生命政治的力量的。很重要的一点是,艺术家通过图像要把个人对自己生命的主权性,还给自己,还给观众。所以,观看这样的作品是增加你个人的生命政治力量,是在将生命主权从国家手里夺回,还给你自己。

莫娜·哈透姆,《异体》截帧,1994年

赵千帆:艺术家在这个作品里构造了一个特定的、专属于她和它的观看空间。我们被艺术家引导到这么一个幽闭的空间里来,影像在脚下,这就意味着你的眼光是往下看的,身体不知不觉随着眼光会有一种往下坠落的意向,一种沉浸甚至是陷落的状态。作品的影像是用医疗专用的内窥镜在艺术家的身体内部以一种类似医学检查的方式拍下来的。从某种程度上来说,这么近的距离并不适合观看,它本来是为了医疗诊断用的,只跟特定的样本特征进行对比,这对日常观看会马上产生冒犯的效果。身体内部的腺体、分泌的汁液给人一种直接的触感。我现站的这个位置,能听到身体内部器官蠕动的声音(当然又是被精密仪器录下并放大的),而这个声音又在相对比较封闭的空间里,与我眼前的一种身体内部潮湿阴暗的、难以名状的、不能触碰的身体内在幽深的图像发生共鸣,会对我产生一种挤压感。所以,一方面,因为图像在我脚下,又呈现为内部的通道,我好像要往下掉,我的观看好像引诱着我扑到这个管道里面去;另一方面,因为对这种内部的、分泌性的、腺体性的器官有种本能的回避,所以我又想逃开,甚至我的眼睛有时候不敢看太多,因为那会直接引起我自己身体内部的某种反应,一种既古老、但又是一种基于现代技术条件下模拟性的、反射性的反应。

我想这是艺术家特意布置好的一种特定的观看机制,它跟哈伦·法罗基要求的那种理性的、分析性的、非常冷静的观看是完全不一样的。也许我们能从中看到一个女性艺术家特有的敏感,她能感觉到我们的所看跟我们身体内部深处的一种内在的、本能性的反应,具有一种很强的关联。而艺术家特别强调的一点,正如陆老师所说的,这种沉浸、陷落、既粘合又拒斥的看,既是我们的一种权利,也是我们自我反思的一个非常重要的支点——我们的观看跟身体内部的一种潜在的关联。从“心智间歇”的角度来说,这显然是个噩梦般的、破坏了我们日常生活中最基本感知结构的间歇,它不再是亚里士多德意义上有净化功能的间歇,反而是要唤起你某种错位、恶心和逃避的感觉。

陆兴华:新媒体作品,主要是打破你原来习惯的那种图像运动,然后帮你开始自己的、个人的新的时间。哈透姆的这件作品便帮你完成了转换时间方向的一次逆转:从日常时间转到了你个人的时间之中。看作品之前有自己的时间过程,但看到了别人身体的图像运动后,你突然之间好像离开了自己原来的轨道,虽然你还是你,但是你被错开了,你的心智分枝了,即走进了一次心智间歇。

赵千帆:很明显,这件作品确实对我们的观看构成了抵抗,它唤起了你一种非常强烈的不适感,在如此近的距离看到身体内部的东西,伴着呼吸声,看到不止是丑陋的、而且是完全非日常、反常的画面。在这一层面上,我确实觉得“间歇”不是让你休息和安静下来,而是把你抛出去,让你卷进、掉进一个类似黑洞的地方。非如此不足以把我们从日常那种已经过于机械性的震荡中剥离出来。在日常生活中,我们的神经系统已经非常老练、非常麻木了,早就已经适应了各种各样的光线、图案的拼接,所以艺术家就要用她自己身体内部的东西来跟这些对抗。

身体-时间图像、感觉余料

与观看的去公共化

——《不确切的快感III》

张培力,《不确切的快感III》,1996年

西岸美术馆 《观察》展展览现场

陆兴华:我们可以看到这里有8到10个左右的播放屏幕,如果是同一个动作、同一个作品在循环播放,那么在屏幕的数量增加以后,好像时间就被空间化了,被多重化,看起来挺壮观的。人的生理反应本来是非常机械性的,“痒”这样一个身体性的动作,人自己怎样去感受它?如果中间有媒体来帮助传达,你就会发现这个动作变得非常复杂,而且失控,一地鸡毛。这个作品一以贯之地表达了张培力老师对我们的提醒,即我们的身体很懒,总是随便就把任务交给媒体完成,可是作品传递出来的感觉,又会让我们的身体吓一跳。所以我们要谨慎使用媒体,不要使我们的身体上了媒体的当。

赵千帆:在上世纪60年代,当安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、白南准(Nam June Paik)开始发展录像艺术的时候,艺术家在艺术领域内使用新媒体的过程,其实跟录像技术的产业化、社会化,跟这个技术在经济上越来越适合于大众的过程是一致的。所以一方面,录像艺术发展跟产业技术的社会化过程是一致的;另一方面,录像艺术又是当时社会和政治实践的一部分,是跟这个产业技术所引领的社会发展的对抗。这是录像艺术在西方产生的时候两个非常重要的特点。同时,因为中国的录像以及媒体始终是被国家掌握的,所以也没有个人或艺术家通过媒体来介入社会政治实践的空间,这是与西方很大的不同之处。这种不同会导致艺术家很大程度上自发地把录像艺术用于对特定的个人体验的表达,尤其是从身体性的、私人性的或是一种局部的、甚至在有些破碎的偶发经验上去反思媒体的作用。虽然我们说新媒体艺术没有国界,但事实上还是有历史性和社会性的差异。

另外,这件作品在这个展览上的陈列方式也说明新媒体艺术并不像很多观众认为的那样,只是一种无聊的或是故意的创新,其实有它内在的美学原则,有它理智上的考虑以及对观众的期待,对观众观看能力的一种预期和承认。

白南准,《扣子偶发事件》截帧,1964年

陆兴华:这件作品的呈现有非常明显的装置意味,被拆掉的电视机后座,包括对线路的处理是一种对装置的分解,让播放的设备在观众面前没有权威性,几乎将这贬低为一个原始的状态。中国当代新媒体创作有一个非常大的问题,就是我们中国没有像欧洲一样有非常明确的批判理论和媒体理论传统,所以我们的新媒体艺术家在做作品的时候要找到一个批判目标,要跟观众共同去面对一个东西,要找到一个共同的方向,就相对难一些。做新媒体艺术作品的时候,有一个需要注意的问题是,艺术家把媒体用得非常熟练,但这样是不够的,你把这个东西做得这么流畅,这么好看,到底为了什么?所以我觉得张老师给我们指出了一条很好的道路,但是在这个道路上我们可以继续思考。什么叫做媒体批判?艺术家本身怎么来展开一个媒体批判?新媒体艺术家应该如何在新的技术条件下去展开社会批判?我觉得这是艺术界和理论界共同面对的一个难题。

陆兴华老师在展厅中

赵千帆:这跟观看的公共性有关。我们不妨把张培力的作品跟刚才莫娜·哈透姆的作品来做个对比,他们两个人的作品实际上有点类似,都是重复性的影像,用一个媒材来表达身体局部的动态,都有种反复震荡的效果,而且都有一种触觉性。当然,我们会认为哈透姆的观看会更加触犯到我们,因为涉及到内部和外部的冲突,涉及到我们对身体内部的自我认知和自我感受,涉及到我们这种感受中一种潜在的矛盾性关联:我们一方面窥私,但是一方面这种窥探里面有我们非常古老的,自身身体内部的运作机制,事实上我们无法直接去面对运作机制的真相;所以在这个观看里,这个矛盾本身构成我之前所描述的观看中的张力,这个张力是有社会历史内容的。从这一点来看,我觉得在张培力这件作品里面,这个层面相对来说是弱的。所以我说,中国的录像艺术在很大程度上跟西方不同,一方面没有跟产业技术的社会化同步;但另一方面没有直接跟当时公共性的社会议题结合在一起。这就有点尴尬,因为媒介本来就具有一种公共性。

不过,虽然如此,作品有时仍然会展现出艺术家独特的嗅觉,仍然可以一定程度上提供出特定的“心智间歇”,只不过这个“间歇”所关联的,是一种我们感觉中更加麻木的、更加冗余的东西,好像没有办法被动员起来的零散的语料。但这又很符合我们在很长一段时间里观察到的中国人的身体经验:我们的身体、我们的观看就是没有公共性的,我们的观看很多时候就是无聊的,自我指涉的,自己制造些小刺激再去加工它,这就是挠痒。

我们都知道,鲁迅在小说里到写人们看杀头的时候脖子伸得很长,杀头本来是个政治性的、公共性的事件,而鲁迅认为最悲哀的地方就是,大家只是把自己当成无聊的看客,这就说明,我们看到那些哪怕再血腥的、再戏剧性的东西,都只是把它当成一种冗余的、像挠痒痒似的、介于有聊和无聊之间一种“零余”的素材来运用。我们的观看不知不觉就把这些本来具有社会性的议题给非社会化、非政治化了,抗日神剧就是一个很典型的症状,说明我们没有办法形成一种公共性的、社会历史性的观看,我觉得张培力的作品无形中反映出了这一点。看“挠痒痒”有种日常感,又有一种无聊感,同时又有一定的刺激感,确实是没有社会性的,甚至有一种去社会化的因素。我们的媒体就是去社会化的,就是邀请或者引诱我们做一种非社会性的观看,但又制造一些挠痒痒的,一种不确定的快感。

怎么看当代新媒体艺术?

陆兴华:这给我一个很大的启发,我们中国是没有基督教传统的,我们没有在教堂中看到过被放大过的像天使、耶稣这种所谓献身者的身体图像,所以我认为我们中国人的身体经验里面缺乏公共性。包括我看中国艺术家创作的身体类作品,有时候感到也是挺尴尬的,好像我们没有可以参照的东西,动不动就会落到色情的边缘,在欧洲就不会,因为教堂里有很多的公共雕像,已经给你设好了边界,观众平时也被训练过了,双方都更知道边界在哪里。所以我们中国的新媒体艺术家在考虑媒体、图像、身体三者的时候,涉及到的是如何利用边界的问题,我们的边界感跟欧美国家的艺术家不一样。

赵千帆:对。虽然中国的新媒体艺术跟西方有所不同,但还是有类似之处,比如图像的重复性。新媒体艺术刚开始的时候,在西方和在中国,艺术家都着迷于对媒体提供的图像进行重复。比如白南准的《扣子偶发事件》(Button Happening,1965)中反复地解扣子的影像,安迪·沃霍尔的《帝国大厦》中长时间的停止等等。据说张培力在做这个作品的时候,没有看过任何西方的作品,如果是这样的话,那么确实可以发现艺术家有一种共同的对媒介的敏感。我们说“心智间歇”这一概念,就是媒体把自身打断了,本来电视、电影在我们身上养成的一个最基本的需求是,我们要不断地切换屏幕,电影要不断地上映。这跟传统的、比如陆老师说的那种教堂的图像是不一样的,传统图像需要长时间凝视的过程,而电影要求一种蒙太奇式的流连忘返。新媒体艺术家在这个意义上利用图像的重复,把这种暴力性地追求连续的媒体自身给打破了。所以,新媒体艺术都有一种反身性,即自我指涉,这是跨出可见性边界的第一步。公共性并非只是走到大街上拍照,我们现在看到很多人去拍大街,但拍不出公共性,因为他们没有把上街和拍照中所包含的自我指涉、也就是自我批判、自我发动的动因带进来,而只有这些动因才会让我们在亚里士多德所说的“心智间歇”中停下来问一问:这是什么?这是哪里?这是怎么回事?我是怎么看到这个的?看到这个对我来说意味着什么?媒介的自我打破是非常重要的,就是观看的公共性或是观看的权力机制开始裸露出来的一个非常重要的点。

陆兴华:我们在媒体理论里有一个很重要的说法,如果图像没有我们人身体的帮助,这个图像是无法展出、无法发生的。所以图像像吊死鬼一样在利用我们的身体,但是要通过用媒介才能动用我们的身体。现在大众媒体、社交媒体的图像像魔鬼一样通过媒介来摆布我们的身体,结果我们自己却没反应过来。举个例子,比如技术的装备升级,你可能会很警惕,但如果是个最新版本的苹果手机,你可能不觉得,但其实它对你身体的摆布是一样的。对媒体本身的警惕和批判是发生在这个过程里面的,图像通过媒体玩弄了你的身体。

赵千帆:新媒体包含了媒体的一种自我反思和自我逆反,它就是要把这个过程暴露出来。因为你不可能脱离媒体来生活,你不看大众影像、不用苹果手机,这是没有用的,因为你的身体还是被组装在整个大的系统里。艺术家要做的,就通过介入内部把这个过程暴露出来,让你停顿一下,就像小孩看到皇帝的新衣那样,开启一个批判性的“间歇”,把边界突破了。

一种社会搏斗技术?

——抖音时代的新媒体艺术

“抖音时代”的图像景观

陆兴华:如果对媒体熟练使用以后,媒体对你就不存在了。在现实中很多商业广告,引导你去购买电视机、电脑、手机,用最新的媒体,你的身体好像被布置了电线一样,时间一到你就去买它。所谓的媒体批判中这一要点,跟批判理论里的社会批判是完全一致的。我们中国的新媒体作品,内容开发还可以多一些,比如艺术家能够修改软件而不是借用现有软件,制作一些自主性图像,能更主动地利用新技术来与之进行搏斗的作品,是我比较期待的。

赵千帆:对,一方面,这其实意味着艺术家要非常关注技术本身社会化的每一个步骤;另一方面,媒体作为一个非常基本的权力运作的社会渠道,本身就是一个权力再分配的最好的抓手。所以,新媒体艺术肯定是一种政治性的、社会性的艺术。虽然它一方面强调媒体的自我反思,但同时也必然指向社会性和政治性的议题,因为媒体本身就是社会系统的一部分。艺术家要找到更多素材,就意味着是要更加积极地加入到社会中,去看媒体如何在跟社会互动。这个互动的方式可能是我们原来难以想见的,因为它处在被资本主义再生产的图像装置所提供的可见性之外。比如说,如果我们看到一个卡车司机是怎样非常疲倦地一边开着卡车,一边看抖音,就会发现,这种观看既是社会所产生的可见性所主导的,但它本身又构成我们透视可见性领域的一个视点,它可以展现人在媒体的中介下跟社会的互动,这种互动中有资本、有权力、有阶级身份等各种元素,它们被转化为这里面产生的观看模式,和各种感觉材料……

陆兴华:刚才我们谈到新媒体这个说法本身就是暂时的、灵活的,因为每个时刻都在升级。卡车司机还不够典型,我们说送外卖的快递员,他们工作非常辛苦,在马路边上就地坐下来就打开抖音,这种迫切几乎像吸毒一样。我个人理解抖音里第一个重要的特点就是它能够变形,如果一些观众脸比较大,衣服比较旧,发型比较差也没关系,一扭动就能变很梦幻的中国古典小说里的人物;第二个特点就是有史诗般的壮观,他们不得不去送快递,生活过得很苦,但是表现在这个画面里是很壮观的。我们在抖音中制造了关于我们自己和这个时代的神话式、史诗式图像,快递员从中找到了自己、表达着自己。但有可能的是,抖音里展示的其实是很负面的东西,它通过变形和幽默轻松的音乐,把我们现实里的苦难都抹掉了。如果一个观众长期在抖音面前扭动自己的身体,学习模仿这种行为,应该说是挺悲哀的,这恰好是新媒体艺术的反面,这也直接证明新媒体艺术作品有向民众提供心理间歇的必要性。所以,许多艺术家说,你看看抖音里的作品比我们艺术家的作品做得真实和有力多了,这种说法是有问题的,这只是从奇特性(singulaity)角度来说事件、情节和作品的独特,而艺术家的创作应该从一般性(generality)角度入手,处理的是与人人有关的现实材料。

赵千帆:刚才我们说到公共性的观看或者观看的公共性,那么我觉得,在智能手机出现以后,至少在中国,抖音这样的短视频是第一次社会所可以制造出的大规模集体的公共性观看。哪怕只发朋友圈,抖音发出来只是给我的家人或者熟人看,但它一环一环往外扩展,哪怕有网红工业等其他层面的资本操控,这里的观看也已经是具有一种公共性的观看。但是这里确实就会导致资本介入,因为它有广告效应,所以,这种短视频软件特别侧重根据大数据、用算法来引导流量。线下的网红制作公司又加剧了这点,使得原来好莱坞式的、电视广告式的观看更加深入到每个人的手机上,从而引导大众进行局部的、私人的、重复性观看。本来新媒体想要通过它的自我反思、自我逆反来打断的无尽的凝视,结果反而变得更加强大了,这也是它让比如斯蒂格勒或其他一些技术哲学家感到非常绝望的地方。但我觉得它有好的一面,这种观看的公共性确实会导致“观看”有一种潜在的公共力量,这种力量还没有被很好地政治化和社会化,但已经表现了一些力量,最典型的比如说美国弗洛伊德事件,最初就是从某种类似抖音的短视频中传播出来的。在中国,无非是通过算法和审查,把它给压下去,但其实我们也能看到很多类似的公共性事件以这种方式被引爆。问题就是,艺术家在这里面能做什么?因为艺术家这样的特权越来越少了,我们怎样去构建一个空间来和手机上刷屏的空间竞争?我觉得很难,找不到答案。

陆兴华:是的,新媒体艺术展和抖音之间的比赛让人绝望,包括现在观众看我们也通过网络视频。这是我们面临的一个共同的问题。