来源:实验主义者 杨晓宇

作者:Melanie Bühler

翻译:杨晓宇

虽然博物馆因COVID-19封锁措施而关闭,但值得注意的是,围绕“暂停博物馆”这个现象的讨论却在很大程度上调动了“公共性”的概念。博物馆一直以来被描述为公共基础设施的一部分,因为它们“像公园一样”。支持艺术家和文化是我们作为公共机构的集体角色”(Hans Ulrich Obrist)。但在,博物馆服务于“公众”成为一个“公共机构”在今天又意味着什么呢?

我们都知道,博物馆不可能完全由公共资金资助。对于美国或欧盟的大多数艺术博物馆(曾经完全由公共资金资助)来说,这种情况已经发生转变。正如我们在1990年到2000年代末所看到的那样,紧缩措施一直涉及削减博物馆的公共资金。但是正如迈克尔·华纳所描述的那样,这些声明中的“公共”概念作为一种社会想象,一个规范性的术语,唤起了一种理想 ,而如今在人们无法真正以身体的形式聚集在一起的时候,这种理想变得尤为强大。此外,随着经济危机的逼近,什么是社会的基本要素,或者更具体地说,哪些机构和企业值得生存,应该得到财政援助,这个问题将被反复问起,并产生更大影响。

博物馆需要为自己提出一个强有力的理由,如果上述陈述成立,那么“公共”很可能是博物馆的关键价值。因此,现在是时候超越“公共”这个模糊的概念,并根据博物馆今天的运作方式,批判性地评估“公众”的实际含义。本文将考察在过去四十年中发展起来的制度批判实践,以期对“公共”有一个更为不同的理解。这个研究的结论之一(当然并不会让人感到惊讶),那就是博物馆越来越依赖于经营收入,越来越多地采用商业策略。在某种程度上,这种变化使博物馆离一般人所理解的“公众”越来越远,尽管越来越多的游客涌向卢浮宫、泰特等博物馆。尤其具有讽刺意味的是,那些成功采取了更具企业战略的博物馆,却在当前的危机中受到了最严重的打击,虽然这些战略的实施曾对于增加游客流至关重要。

油脂与伪装:作为意识形态框架和批判场所的博物馆

当汉斯·哈克(Hans Haacke)在20世纪60年代末开始展出他开创性的制度批判性作品时,就涉及本文将要提出的第一点: “公共博物馆”中的“公共”并不意味着某个博物馆实际上是由公共资源资助。更重要的是,汉斯·哈克的作品明确指出,作为许多公共机构真正资金来源的慈善家和企业并不是中立的一方,他们带来的价值观可能与博物馆试图传达的进步形象背道而驰。例如,他的作品《马奈项目,74》(1974年)揭示了爱德华·马奈的画作《一束芦笋》(Bunch of Asparagus,1880年)被永久借给科隆的Wallraf·Richartz博物馆,实际上是通过捐赠者的纳粹关系来到该机构的。这幅画,正如汉斯·哈克的文字作品所表明的那样,在纳粹统治时期落入博物馆赞助人赫尔曼·约瑟夫·艾布斯(Hermann Josef Abs)手中之前,已经被犹太人占有多年。其它作品,如《社会油脂》(On Social Grease,1975年),暗指企业和私人对博物馆的捐助是战略投资,而不是公民善意的行为。

汉斯·哈克(Hans Haacke),《马奈计划74年》(Manet-PROJEKT’74),1974年。收藏:路德维希博物馆,科隆。1974年7月4日至31日,首次展览在科隆的Galerie Paul Maenz。©汉斯·哈克。提供:艺术家和保拉库珀画廊,纽约。照片:Rolf Lillig。

汉斯·哈克的调查工作已经与丹尼尔·布伦(Daniel Buren)和迈克尔·阿舍(Michael Asher)的作品一起被历史化,这两个作品几乎同时浮现在人们眼前。尽管哈克明确指出了博物馆背后的权力机制,但布伦和阿舍则侧重于空间规则和展览惯例。他们表示,展览空间的设置方式绝非不可避免或中立,而是遵循某些旨在传达中立和永恒形象的惯例。布伦在不同的展览环境中,一次又一次地将他标志性的黑白条纹画布运用到展览空间的背景中;阿舍拆除并改变了墙壁、暖气原件和隔墙;哈克带来了民意测验、信息板,以传达他机构发掘的结果。通过对如何使艺术成为可能,他们将博物馆的空间转变成了一个“批判性”的场所,与尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)提出的公共空间理想相联系:他们的作品表达了一种公共博物馆的理想,即作为一个促进围绕艺术体验的批判性辩论的场所。哈贝马斯,公共领域的基础是:主体在平等之间进行理性的批判性辩论的空间。三位艺术家各自的批评可以被看作是试图重塑哈贝马斯的博物馆概念,他们认为博物馆受到私人和企业利益以及中立架构的威胁,或者像布伦所说的那样,被“伪装”了。

丹尼尔·布伦(Daniel Buren)《框架内外》(Within And Beyond The Frame),现场工作,纽约,1973年10月。照片:©Daniel Buren/ADAGP

迈克尔·阿舍(Michael Asher)在克莱尔科普利画廊(Claire Copley Gallery,)的装置作品,洛杉矶,1974年。

谁是公众?

随后的制度批判实践将这种一般性分析降低到具体主题的层面。他们指出,并非所有“平等的公众”都能平等地进入博物馆,恰恰相反,艺术机构的运作方式让一些人有权进入这些机构,而对另一些人则加以限制。艺术家们,如米尔·拉德曼·尤克莱斯(Mierle Laderman Ukeles)、安德烈亚·弗雷泽(Andrea Fraser)和勒内·格林(Renée Green)介绍了这样一种观点,即公众是由博物馆创造的,这些博物馆通过机构构成、称呼方式和使用的语言构成。因此,不应假定每个人都能同样地参与到一般的“批判性”公众中去;此外,也许事实上并不存在一般公众。

尤克莱斯在20世纪70年代的作品通过将“护理工作”作为艺术(例如,艺术家在博物馆扫楼梯)来面对无形的、往往是女性化的护理工作。这些表演表明,照料工作,如儿童保育和其它形式的性别劳动,在官方展览空间中还没有一席之地。当你的宝宝需要母乳喂养,而这个所谓的公共场所却没有给你提供母乳场地,你应该怎么办?尤克莱斯的作品可以被看作是一座桥梁,与二十世纪80-90年代的弗雷泽和格林等女艺术家的实践相联系。综合起来,她们的作品集中体现了管理机构的文化价值体系,指出了机构向公众提供信息和向公众发表意见的方式。这些做法为人们对博物馆非公共空间有了更为不同的理解,公共空间是按性别、种族和阶级划分的。

尽管尤克莱斯和弗雷泽批判地论述了艺术圈里性别化和阶级驱动的等级制度,但在格林的多面作品中,围绕“他者”的文化经济被纳入了视野。在20世纪80年代末和90年代初,格林的一些装置作品,例如《Permitted》(1989年),《Sa main charmante》(1989年),《Revue》(1990年)和《Seen》(1990年)——都集中在展示黑人女性身体。例如,《Seen》以19世纪被称为“黑维纳斯”的萨尔杰·巴尔特曼(Saartjie Baartman)和巴黎最著名的表演者之一约瑟芬·贝克(Josephine Baartman)为例,对观察、描述和分类的行为提出了质疑。通过建立一个吸引参与者的装置,格林强调了参与者作为旁观者的角色,同时将他们置于被审视的位置。为了看这幅作品,人们必须站在一个独立的讲台上,暴露在画廊的空间里,强烈的聚光灯直射到人的身体上,使他们的影子就被投射到屏幕上。因此,观众必须意识到自己的身份,以及这种身份如何反映在他们对他人身体的观看上。

观众成为客户

从目前的情况来看,人们可能会得到这样的印象:博物馆参与了一个适应尤克莱斯、弗雷泽和格林的批评的过程。野餐室、绘图桌和家庭旅游已成为当代博物馆的主要组成部分,这些博物馆现在以各种明确的方式为学校团体和有幼儿的家庭提供服务。精英的艺术语言已经让位于更平易近人的语言登记册,旨在将更多元化的公众带入博物馆的项目比比皆是。然而,这些举措可能与进步政治关系不大,而与商业模式有关。毕竟,精英主义排除了更大的客户群体。虽然博物馆提供的服务范围已经多样化,以服务于不同类型的游客,但门票价格(进入博物馆的最切实障碍)也在稳步上升。

随着Instagram、Facebook和Twitter等企业社交媒体平台的兴起,博物馆现在越来越多地围绕用户参与度建立其线上资源(他们的数字文化资本),大力鼓励用户点赞、分享博物馆相关内容,以尽可能扩大博物馆的覆盖面。在这种环境下,“公众”的概念是公关部门的关注点。展览的概念化是针对特定的目标群体,根据年龄、性别和文化活动偏好来定义。他们往往根据以往的经验,对特定的公众进行调查,这使得其很难有机会去接触新的、未经测试的受众。因为这样做可能无利可图。

虽然这些策略与具体的项目有关,但博物馆作为一个整体,其建筑、收藏和整体传播都被视为一个品牌。博物馆已成为消费品,它的影响力通过在线交流、营销、租赁和各种商品延伸到博物馆墙外。它通过消费成为公众,而“普通公众”已经多样化为一系列确定的客户类型。教育外展项目是存在的,但目前的危机也表明,这些部门在预算紧张的情况下将首先被削减。

“焦点”经济中的一切都是生意

反思艺术博物馆现状的艺术家们暗指,当前的博物馆环境在很大程度上与更广泛的创意产业融合在一起,公众和商业不可分割。此外,他们还表明,博物馆和公众之间的交流变得更加以形象为中心,不再把语言放在首位。

在艺术二人组“劳埃德组合(Lloyd Corporation)”的表演和舞台场景中,伦敦以一个庞大而有层次的商业空间出现。在《寻找失落的原因和不切实际的目标》(A Search for Lost Causes and Impractical Aims,2016年)中,两人将街头小贩出售的手持式标牌和人造皮革制品带到了弗里兹艺术博览会的豪华空间。《世界少花钱》(The World for Less,2014年),他们邀请街头艺术家在海沃德画廊(Hayward Gallery)等文化中心及周边地区演出。伦敦的公共空间——街道、河岸和艺术中心都是通过与商业利益交织在一起的作品来展现的,这些作品是伦敦将其发展外包给私人投资者的结果。很明显,这里真正的摩擦不是在艺术和商业之间,而是在伦敦街头低俗的商业和艺术的精致消遣经济之间。

康斯坦·杜拉特(Constant Dullart)的作品更明确地关注艺术圈经济的网络化、数字化。例如,《高保留,慢交付》(High Retention, Slow Delivery,2014年)解决了这样一个事实,即社交媒体上的追随者已经成为一种商品。这件作品涉及到杜拉尔特购买然后“赠送”250万Instagram粉丝给艺术圈的不同参与者(一个画廊主、一个策展人、艺术家同事和一个机构),使他们每个人最后都得到同等数量的粉丝。通过这一直截了当的姿态,他为这些实体在Instagram的关注市场中建立了一个公平竞争的环境。这件作品清楚地表明,对于所有参与其中的人来说,尽管他们可能声称拥有不同的身份,但粉丝已经成为一种首要财产,在社交媒体上,博物馆客户变成了商品,进一步扩大了博物馆的商品化。

另一方面,西蒙·藤原慎太郎(Simon Fujiwara)重新定位了艺术博物馆的体验,将其嵌入到一个更大的景点经济体。在这个经济体中,模拟“在场”的因素变得至关重要。我们可以将阿布拉莫维奇的《艺术家在场》(the Artist Is Present,2010年)的成功,或者是遍布国际博物馆的草间弥生镜室,视为这种现象的艺术圈演绎。西蒙·藤原慎太郎的作品借鉴了文化遗址所采用的策略,他的一个长期正在进行的项目,例如,《安妮·弗兰克故事》(Anne Frank’s story)的商品化、景点公园(《同理心》Empathy ,2019年)以及旅游目的地(《快乐博物馆》The Happy Museum,2016年),他的作品质疑在这些条件下的文化和艺术体验,并最终质疑这些作品是否具有批判性。

西蒙·藤原慎太郎(Simon Fujiwara,)《同理心 I》(Empathy I), 2018年,柏林,照片 © Andrea Rossetti.

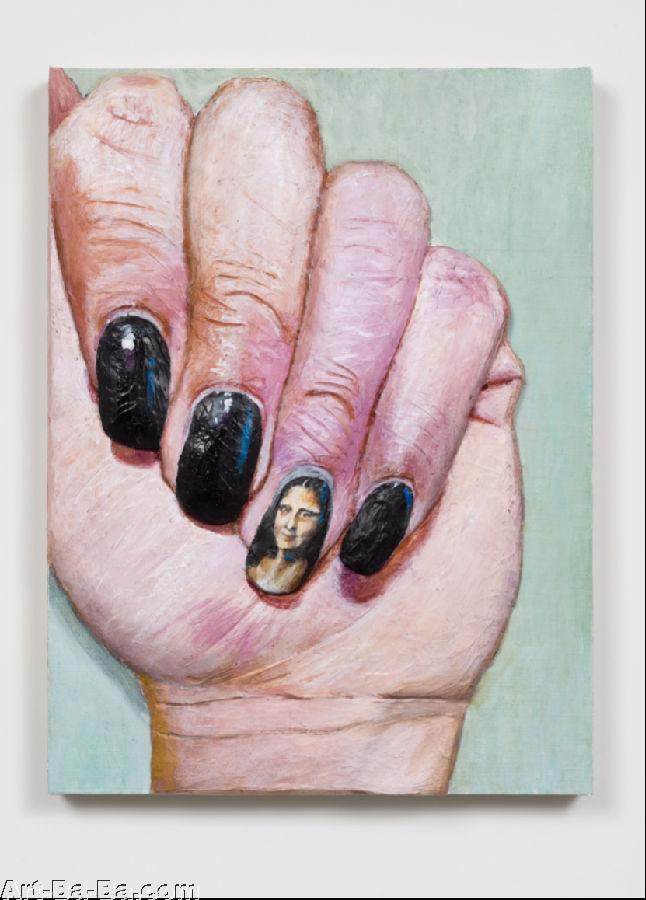

最后,吉娜·比弗斯(Gina Be**ers)的雕塑绘画描绘了艺术品融入Instagram的过程。在这里,艺术品所积累的文化资本提升了它们所装饰的身体的价值和形象。例如,《蒙娜丽莎》被画在手指甲上,嘴唇上装饰着康定斯基绘画中熟悉的几何形状。在这些令人愉快的怪诞作品中,艺术品变成了与风格化的身体相融合的癖好。在这里,艺术是欲望和竞争的消耗性经济的一部分,而这种消耗性经济恰恰是博物馆希望他们的艺术作品在网络上展出时能够获得的视觉资本和标志性特征。

当下与永远

博物馆之所以受到重视,是因为它们被视为公共机构,尤其是人们被隔离在家里的当下。但“公共”的含义不仅仅是聚集在物理空间中。在各种制度批判著作中,“公共”与透明度、批判性、可及性和包容性联系在一起,并与私人利益、阴暗的商业惯例、精英主义、利润和奇观形成对比,博物馆一直是所有这些元素共存的空间。然而近年来,尤其是在2008年金融危机之后,这种规模已经向商业倾斜。这一现实反映在本文所讨论的最新艺术实践的例子中,这些例子反映博物馆的“公众”和商业已经不可分割的场景。

在COVID-19危机爆发之前,我们看到了博物馆作为一个公共机构的理念是如何发挥作用的,就像机构批判的实践本身,对这一现实的纠正一样。最近的抗议已经导致董事会成员辞职(例如,纽约惠特尼美国艺术博物馆的Warren Kanders)以及赞助关系的终止(最著名的是,卢浮宫、大都会博物馆、泰特和古根海姆等机构切断了与萨克勒家族的联系)。此时此刻,我们开始在博物馆看到“Black Lives Matter”(译注:翻译为“黑人的命也是命”,是一场起源于2013年的国际维权运动)的回响。

但在当前经济压力巨大的时刻,危机前的商业模式(公众旅游和公众参与)显然将不复存在,如果我们想继续主张博物馆是公共空间,那么我们必须彻底反思,如何将天平向“公众”倾斜。我们需要重新考虑如何为这些空间提供资金,以使我们认为公共的优先事项不会落在最后。博物馆应该像公园一样,也就是说,博物馆属于公共基础设施的范畴,并对所有人免费开放。博物馆拥有无可争议的存在权。

文章来源:http://moussemagazine.it/are-museums-like-parks-the-public-in-public-museums-melanie-buheler-2020/