来源:北京公社

在不久前结束的北京画廊周2020期间,马秋莎参与了行为讲座“This is Me!中国年轻从业者系列行为论坛”,呈现了最新行为作品《漂》(2020)。作品试图通过“日常清洁”这一动作连接身体和情感,在表演过程中呈现马秋莎对身份的思考。借此机会,北京公社与马秋莎聊了历年来的表演作品,试图回顾并梳理其中的内在逻辑和发展。

马秋莎《漂》(2020)表演现场,UCCA报告厅,北京

图片由画廊周北京惠允

Q:你时隔几年再次回归表演这一媒介,能聊一下这次创作的背景和想法吗?

A:我更偏重行为的概念,在维基百科上“行为”的定义是“有机体(包括人类与其他动物)的动作、行动方式;生物个体或群体面对内在或外在刺激后的协调响应,可能是行动或不行动。行为还可以视为有机体改变和环境关系的行动,是身体到环境中的输出。”比起“表演”而言,它直接,词性更中性,更贴近身体本能。“表演”模仿的意味更多一些,过度依赖技巧。在我的过往录像里,所有出现的“我”(“我身体的行动”)都只是对尽可能还原的“此时”、我的遭遇以及所处的情境瞬间的直接反馈。

马秋莎《漂》(2020)表演现场,UCCA报告厅,北京

图片由画廊周北京惠允

《漂》最早的想法2010年就有了,但我一直没去实现它,因为我心底仍有顾虑和没想通的地方。直到今年,因为画廊周项目的敦促才让它得以成型,最终以现场的方式呈现。起初的方案是我一个人的行为过程——站在家的淋浴房里清洗,身上正穿着的一条普通款白色连衣裙(胸前及裙摆处可见污迹),全程自拍录下来。

我没有预设清洗的过程会持续多久,以及身体的姿态、清洗的手法、所用到的洁具、背景环境、光线等等。我想让清洗这一过程尽可能顺其自然、常态化,尽量贴近日常行为本身的面貌。十年之后,我不想再面对镜头作为被观看被审视的那个人。我不想去给任何的限定,像是镜头里的人是男性还是女性。在这个病态敏感又麻木的时代,所有的细节都会被惯性的想法加以偏执的说辞。所以我找来两个人:一位男性和一位女性,来完成这一次清洗。日常制服化的统一着装试图拉平他们的身份,同时现场的形式赋予了这场行为很强的表演性特征——在场的旁观的他者。

马秋莎《我们》_ 2009 _ 三频录像 _ 3'00"

Q:这件作品跟《我们》(2009)之间有一些视觉层面的相似度。和早期的影像作品有没有概念性、叙事性的联系?

但其实我绝大部分录像,包括《我们》,都是在一个“封闭”的时空里去行动。我需要绝对的安静、安全以及没有任何干扰的场域;我需要绝对地把控,最好能精确到每一瞥、每一帧。在那一刻,我从来不需要观众。

Q:你表演的过程都是怎么样的?事先彩排和真的发生时有什么临场差异?

A:没有彩排,因为我不认为我的录像是在表演,所以我只是用镜头记录下来发生的现场,尽可能一次完成拍摄。倒是在电脑中有一些“事后”工作,主要是裁切掉一些没用的东西,让一段录像更紧凑、时长更短。

Q:行为表演的场域特定性在被当作图像而再生产时而破除,你是怎么看待这二者的关系,以及两个媒介对于作品呈现的影响?

A:现在去谈论表演场域的特定性即现场是奢侈的,也是固执的。人的生存模式、生活空间、跟人的感知相关的一系列周边都在发生着聚变,现场的概念也随之发生了变化。如今,不用身体的物理到达即可“亲临”现场,掌握实时的动态情境,甚至同时进入若干个“现场”。当然,这些“在场”是依托视觉画面和声音传递提供的在场,是穿过各种大小屏幕同步到达的现场,它其实提出了一个问题:屏幕下视听神经的图像构建在如何一步步取代身体触知下的感官反馈?以及我们是否在慢慢退化直观感受的神经,丧失掉某种持续感觉的能力?

对于我的录像创作而言,绝大部分都是一段录制好的影像。我一直在削弱所谓的“场域特定性”,我希望它最好不存在。这些作品的发生地是随意的,里面的情景可以在任何触手可及的日常生活场所,因为我不能够在众目睽睽之下去自由地、放松地完成某一段行为。

马秋莎《Must Be Beauty》_ 2009 _ 单屏录像 _ 4'08"

Q:身份和性别问题是你关注的众多焦点之二,而你作品里女性形象的频繁出现和对个人记忆经验的处理会不可避免地使这些作品被归类为带有自传性质,你有多大程度上认同这个观点?这次选择使用表演者,是否也是想与自身拉开一些距离?

A:确实,到目前为止,我所有只要有人形出现的影像里都是女性。除了《亲密》(2009)里,湿透的女性衣服下面慢慢显现的是一个不连续的男人体轮廓,模糊而暧昧。

我想是因为相比较男性身体,女性的身体我更熟悉,相对来说更有安全感。其对我来说也更容易支配、更柔软。在最初的几件作品中,能多次看到我的身体出现在屏幕里,这是因为“我”最方便调度,也是免费的。但要强调的是,在这些录像里,我是可以被取代的。

《从平源里4号到天桥北里4号》是一个“自传式”讲述,因为传播较早,所以很容易被粗暴的下一个定义,被随意划定一个类别,但其实里面的讲述者也可以是任何一位80年代出生的人。社会磨具都一样,人生轨迹有很多重合。每一位艺术家都有不一样的路径,我选择从个人经验进入创作的路径,因为它来得直接,自然而然。但对我来说,它只是一个入口,走到哪、走多远才是一件作品的生命所在。

在《漂》里,这两个人需要彼此间充分的信任,才能够轻松、顺利的完成清洗的过程,我显然不具备这样的要求。

A:我不批判。

我们每日都在清洗各种东西,从自己的身体开始,到手可以触及的任何表面,周而复始。可能最初,我只是对从干燥到潮湿的这个过程有长时间的、细致的观察,从中发现了微妙的变化,得到了一些抽象的启发。很多时候我发现,当我们极力去消除某种痕迹的时候,另一些痕迹会渐渐清晰。消失会与隐现同时发生。

A:对我来讲,这两次行为最大的区别在于:泰康51平方的《Us》里,虽然也是现场直播(通过在室内现场几处预留的摄像机位实时同步将行为内容传输到户外的两个大屏幕上),但同时身处现场的观众可以透过空间玻璃大门窥视局部动态,巨幅投屏也让在场的所有人聚焦在同一处。但UCCA的现场更像一个密闭的直播间,同时被几台手机对拍。舞台与观众席的传统空间结构作为两个人之间行为的背景,使它更倾向于剧场内“舞台表演”的概念。在《Us》中,行为人是看不到旁人(观众)的,而《漂》里的两人是在一个众目睽睽下的高亮处。

A:我不太需要现场即时的互动,我不信任那种互动。我理解的互动存在于心理,过去很久能再回响都可以,不必太急。

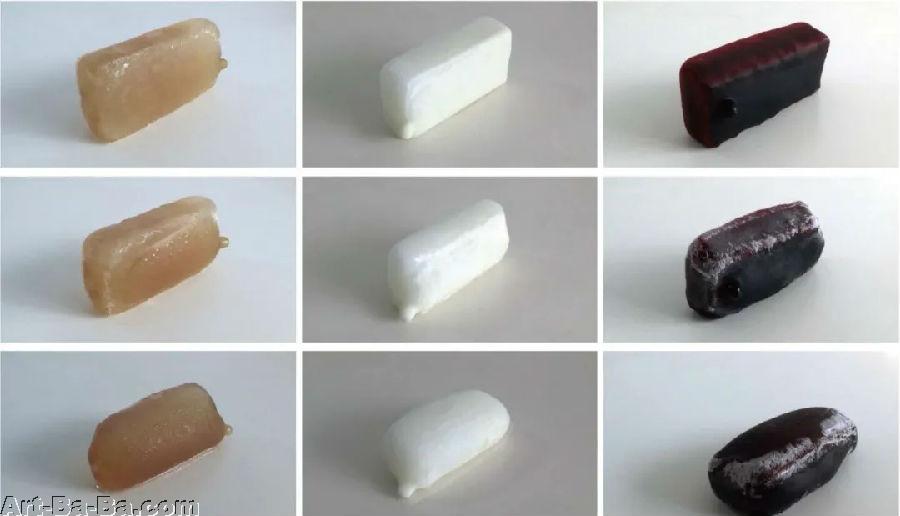

马秋莎《牛奶 - 沙发》_ 2007 _ 摄影

A:在上学的时候一位导师就说过我的作品里充满“guilt”(负罪感),当时不太能理解,现在越来越知道它来自于哪里。我喜欢你“液体流动性的身份”这个概念,它让我获得自由。

马秋莎《红/ 白/ 黄》_ 2012 _ 三频录像 _ 4'39"