来源:贝浩登

夏季群展“信使”

2020年7月24日至8月22日

贝浩登(上海):上海市虎丘路27号3层

贝浩登(上海)欣然宣布举办夏季群展“信使”。展览于7月24日面对公众开放,展至8月22日,13位贝浩登艺术家将于此次展览呈现其代表性作品,其中大部分为艺术家近期创作的新作。2020年,艺术家身处的世界形势比以往更显严峻,疫病的流行带来信息的爆炸,也带来沉重的反思,激发了艺术家们在隔离时期对自我和世界的审视。

我们相信,艺术家是当代社会中最为重要的一群“信使”。他们以艺术实践向公众传递信息,他们创造了自己的“语言”和“文字”,也面临艺术的结果在现实世界中可能收获的认同和误读。时至今日,作为“信使”的艺术家想要传递什么?又该如何传递?我们邀请艺术家在展览中思考这个或许无法回避的问题。希腊人相信是赫耳墨斯发明了钻木取火,这位“信使”为人间送去了神的“技艺”(Ars)*,造福了尚被囚禁于黑夜中的人类。而艺术家又发明了什么?

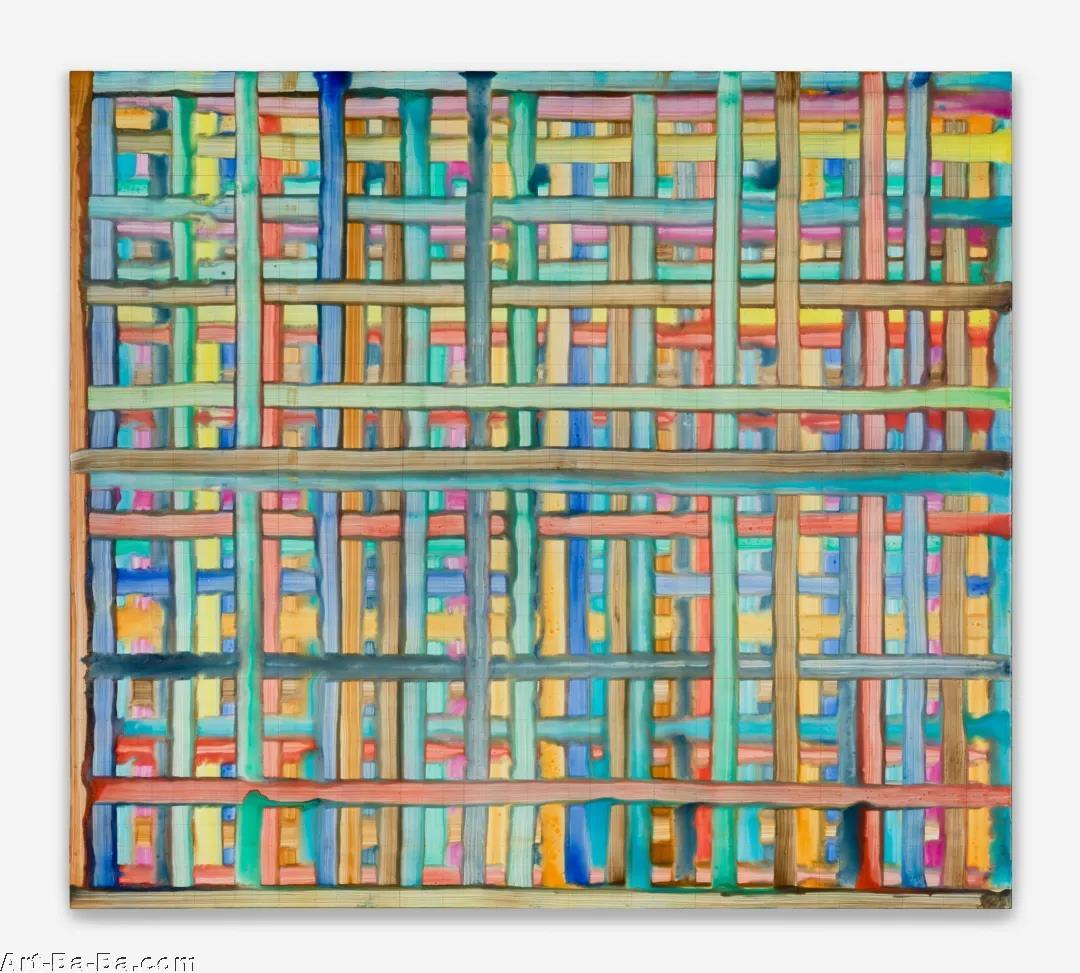

博纳德·弗瑞兹, Ghor, 2020. 布面丙烯、树脂, 木框. 160 x 180 cm. © Bernard Frize / ADAGP, Paris & SACK, Seoul 2020.

赫耳墨斯的双脚长有双翼,因此行走如飞,他为诸神传递消息,也将死去的灵魂接引至冥界。从荷马诗篇中走出的神祇创造了人类文化史中的第一个“信使”形象。赫耳墨斯掌握着辩论与灵舌,诗与文字,也为别人带去喜报与噩耗。最重要的是,赫耳墨斯能够灵活地跨越种种边界,甚至是死亡的边界。他站在想象力的源头向人们诉说这一真理:信息的传递不被任何边界所阻拦。

“信使”也可能来自未来。1999年,中国科幻作家刘慈欣发表了小说《信使》:爱因斯坦因投在日本的两颗***而思虑自己的功过,雨夜的梧桐树下,他遇见了一位年轻人,来自***爆炸200年后的未来。他给爱因斯坦带去了一个好消息:人类的最后一颗核弹最终会在未来被销毁。他说道:“我是信使,我们的时代不想看到您太忧虑,所以派我来。”

格雷戈尔·希德布兰特, Hedy Lamarr, 2020. 喷墨打印、木框内磁带盒. 159.5 x 111 x 9 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

“信使”作为文化概念具备矛盾的意义,这种矛盾是相当迷人的:人们期盼信使的到来,又惧怕他的到来,因为信使所掌握的东西是人们未知的,与此同时也是人们想要知道的。信使以其形象凸显了处于社会生活中的人类对于信息的渴望。我们期待着作为“信使”的艺术家将新的思考传递给观众。无论如何,灾难过去之后抵达的“信使”总归意味着希望。

参展艺术家名单:

苏菲·卡尔(Sophie Calle),陈可(Chen Ke),延斯·梵歌(Jens Fänge),博纳德·弗瑞兹(Bernard Frize),洛朗·格拉索(Laurent Grasso),席洛·汉兹曼(Thilo Heinzmann),格雷戈尔·希德布兰特(Gregor Hildebrandt),JR,克拉拉·克莉斯塔洛娃(Klara Kristalova),贝瑞·麦吉(Barry McGee),村上隆(Takashi Murakami),倪有鱼(Ni Youyu),尚-米歇尔·欧托尼耶(Jean-Michel Othoniel)。

*英文Art(艺术)一词源自于古希腊语Ars,意为“技艺”,该词汇衍生出了更广义的涵义,几乎包括了所有与人密切相关的创造性学问。

来源:贝浩登

陈可Chen Ke

花园, 2020. 布面丙烯. 50 x 40 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

“今年北京的春季,各种花发疯了一样,次第开放、姹紫嫣红,算是给疫情中人们的安慰。仔细去看花,会发现每种花的结构都很特殊,个个不同,极其精巧,犹如一座设计精良的小房子。自由的形状中又蕴含着几何的节律。宇宙确实是最伟大的设计师,设计出各种复杂的形态,人体、植物、动物,人类文明到现在,还是不能一一揭晓其中的奥秘,人在自然面前,永远是小孩子。而我们在“花园”中,也更能定义自己在宇宙中的位置。”

——《花园》

石榴, 2020. 布面油画. 38 x 45.5 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

“石榴是中国传统艺术里喜爱的题材,寓意多子。在民间雕刻、传统绘画里都可觅其踪影。我本来对这个无感,直到一次,好友送来她种的石榴,一枝上结了两个,非常可爱,犹如并蒂莲。切开,可见淡红色的籽整整齐齐排列在黄绿色的壳里,有淡青色半透明的薄膜覆于其上,好像皮肤下的卵,这时我才猛然觉得这个植物与动物的共通性。切开的石榴过了一段时间,外皮渐渐干硬,里面的籽也慢慢由淡红转为红褐、黄褐色,体积也渐渐缩小,犹如一个脸上慢慢长出皱纹,身体也渐渐佝偻的老妇人。鲜嫩的手捧起,更有参差之感。时间一直向前,外物莫不被其裹挟而去,未有归期。”

——《石榴》

倪有鱼 Ni Youyu

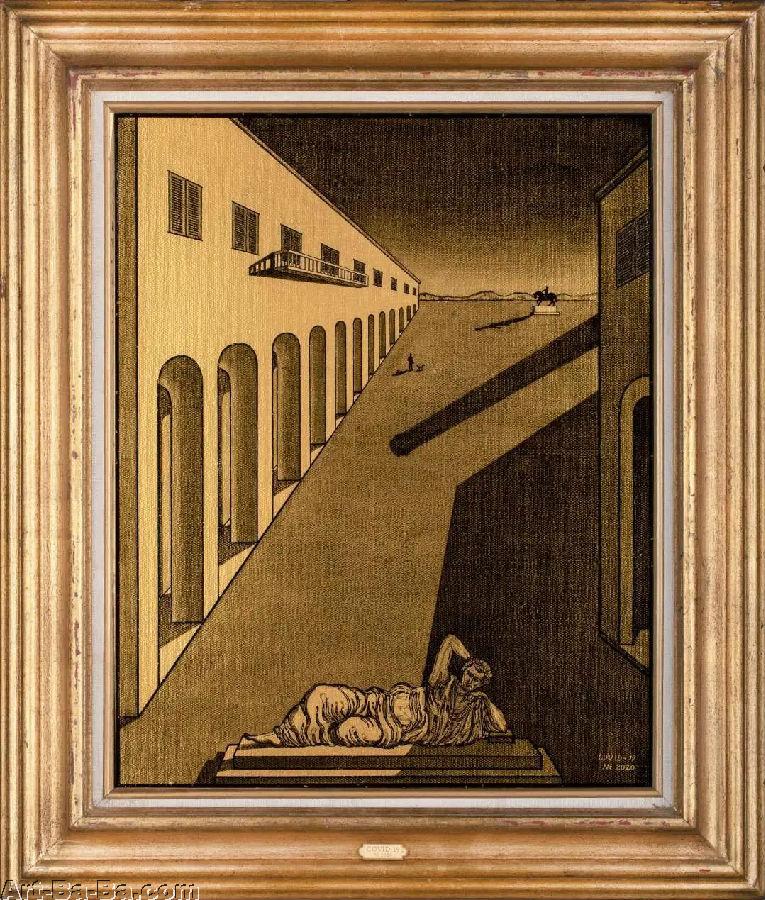

OVID-19 (Chirico's prophecy) , 2020. 布面丙烯. 66.5 x 56.5 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

观看倪有鱼的作品,常常给人一种时空上的错觉——陌生者有时很难一目了然地界定艺术家年龄以及作品所处的年代。倪有鱼似乎是在创作中有意回避了时效性的特征,而将时间以一种抽象的痕迹引入作品内部。他声称,自己并不是一个热衷于“观念”的艺术家,甚至未必确定自己所做的算是“当代艺术”。多年来,倪有鱼总是以一种反潮流的,甚至是有点 “low-technique”(低科技)的方式去工作。

席洛·汉兹曼 Thilo Heinzmann

O. T. , 2018. 布面油画、色粉,有机玻璃. 73 x 83 x 8.5 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

席洛·汉兹曼的作品探讨了西方绘画传统的两大发展方向,即绘画作为展现世界的优越媒介,以及随着这观念衰落、抽象艺术抬头,绘画变成了形相、色彩、纹理和平面的互动平台。两者差距极大,经艺术家转化为对比,却可巧妙融入作品。其中,已着色的作品,不单展现顔色作为物质是我们世界的组成部分,彩色构图更可探索色彩变化,还原顔色在具象以外的本来面目。由此可见,无论是绘画的“哀悼任务”(“Task of Mourning”,YveAlain Bois语),或是绘画的终结,在汉兹曼作品中已合而为一,併发出新意。

延斯·梵歌(Jens Fänge)

Sleep has her house, 2020. 木板上亚麻布、油画、墨水. 130 x 83 cm. 图片提供:艺术家与贝浩登

“观看延斯·梵歌的作品,仿佛像是在观看世界在他大脑中的重构过程——看到他脑海中的记忆碎片,对颜色与形状的感知,对个体的重塑,对光线的追忆,复杂情绪的苏醒……被他以北欧人的理性与敏感分类、组合,成为他心灵空间的快照。出现在画作中的元素,作为他所选择的注意力落脚点,既描绘了情感的徘徊,也表达着宁静心灵的一种潜能。”

——《Dazed China》2020年6月刊

村上隆 Takashi Murakami

Untitled, 2020. 木板上布面丙烯、铂金箔. 91.4 x 65.8 cm. © 2020 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 图片提供:贝浩登

“DOB先生”的名字来自于日本俚语“dobojite”,意为“为什么”,其尖牙、卡通化的大眼睛及鼠耳都受到诸多领域的启发,更凸显青年文化尤其是日本动漫为村上隆带来的灵感。虽然“DOB先生”的面貌在村上隆的笔下变化多端,时而逗趣无邪,时而龇牙狰狞,但却具有极高的辨识度——耳朵和脸上总是缀合着名字“DOB”。村上隆近日表示,在长达20年的“并肩作战” 后,“DOB先生”就是他的自画像,并借此载体来传递自身的艺术理想与奋斗。

Untitled, 2020. 金箔. 158.4 x 127 x 81.3 cm. © 2020 Takashi Murakami/Kaikai Kiki Co., Ltd. All Rights Reserved. 图片提供:贝浩登